Что такое сословие в истории россии

Что такое сословие в истории россии

Сословиями называют социальные группы, которые обладают определенными правами и обязанностями. Они закреплены в обычае или в законе и передаются по наследству. Сословная структура появилась в России в XVI веке, когда русские земли объединились вокруг Московского княжества. В новой иерархии отразился род занятий, а также прежнее феодальное имущественное и служебное положение. Однако в первое время сословий было слишком много, между ними не было четких границ.

В 1649 году князь Никита Одоевский юридически закрепил семь основных сословий, прописал их права и обязанности в Соборном уложении. Служилые люди «по отечеству» — бояре и дворяне — получали землю с крестьянами по наследству или за военную службу. Служилые люди «по прибору» — стрельцы, пушкари, казаки — получали за службу денежное жалованье, могли заниматься торгово-ремесленной деятельностью. Все они не платили налоги. Духовенство находилось под особой защитой государства, не могло торговать, молилось за благополучие царя и народа и было освобождено от некоторых выплат. Купцы объединялись в гильдии, выезжали за границу и торговали, не платили часть налогов, но служили на пользу государства: руководили таможнями, оценивали товары и хранили казенные ценности. Торговцы и ремесленники прикреплялись к определенному городу и имели обязательные денежные повинности. Крестьяне занимались сельским хозяйством, не могли сходить с земли, к которой были привязаны — у них были самые большие налоги. Они либо жили на государственной земле и обеспечивали служилых людей и духовенство, либо принадлежали монастырям, помещикам или царю. Холопы не имели собственного хозяйства и служили конюхами, сапожниками, поварами, портными.

Юридический термин «сословие» появился в России только в ХVIII веке. Тогда Петр I ликвидировал боярство: все представители высшего сословия стали дворянами и должны были служить на гражданских или военных должностях. Они были основой государства, опорой монарха и самым образованным слоем общества. Также император создал Табель о рангах: теперь каждый свободный человек мог постепенно получать чины на гражданской и военной службе и в итоге стать дворянином. Так в России, в отличие от западно-европейской системы, было можно перейти из одной группы в другую.

В дальнейшем правители проводили разные реформы, которые несколько меняли права и обязанности сословий. Например, закрепощали крестьян или, наоборот, позволяли им становиться свободными, получать образование. Сословная структура общества существовала в России до Октябрьской революции 1917 года. Ее отменили Декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов.

Сословиями называют социальные группы, которые обладают определенными правами и обязанностями. Они закреплены в обычае или в законе и передаются по наследству. Сословная структура появилась в России в XVI веке, когда русские земли объединились вокруг Московского княжества. В новой иерархии отразился род занятий, а также прежнее феодальное имущественное и служебное положение. Однако в первое время сословий было слишком много, между ними не было четких границ.

В 1649 году князь Никита Одоевский юридически закрепил семь основных сословий, прописал их права и обязанности в Соборном уложении. Служилые люди «по отечеству» — бояре и дворяне — получали землю с крестьянами по наследству или за военную службу. Служилые люди «по прибору» — стрельцы, пушкари, казаки — получали за службу денежное жалованье, могли заниматься торгово-ремесленной деятельностью. Все они не платили налоги. Духовенство находилось под особой защитой государства, не могло торговать, молилось за благополучие царя и народа и было освобождено от некоторых выплат. Купцы объединялись в гильдии, выезжали за границу и торговали, не платили часть налогов, но служили на пользу государства: руководили таможнями, оценивали товары и хранили казенные ценности. Торговцы и ремесленники прикреплялись к определенному городу и имели обязательные денежные повинности. Крестьяне занимались сельским хозяйством, не могли сходить с земли, к которой были привязаны — у них были самые большие налоги. Они либо жили на государственной земле и обеспечивали служилых людей и духовенство, либо принадлежали монастырям, помещикам или царю. Холопы не имели собственного хозяйства и служили конюхами, сапожниками, поварами, портными.

Юридический термин «сословие» появился в России только в ХVIII веке. Тогда Петр I ликвидировал боярство: все представители высшего сословия стали дворянами и должны были служить на гражданских или военных должностях. Они были основой государства, опорой монарха и самым образованным слоем общества. Также император создал Табель о рангах: теперь каждый свободный человек мог постепенно получать чины на гражданской и военной службе и в итоге стать дворянином. Так в России, в отличие от западно-европейской системы, было можно перейти из одной группы в другую.

В дальнейшем правители проводили разные реформы, которые несколько меняли права и обязанности сословий. Например, закрепощали крестьян или, наоборот, позволяли им становиться свободными, получать образование. Сословная структура общества существовала в России до Октябрьской революции 1917 года. Ее отменили Декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов.

Сословие

Социальная группа докапиталистических обществ, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации характерна иерархия нескольких С., выраженная в неравенстве их положения и привилегий.

Сословное деление общества находится в связи с его классовым составом (см. В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 2, с. 476; т. 6, с. 311). Но число С., как правило, превышало число классов, что в значительной мере определялось разнообразием форм и методов внеэкономического принуждения (См. Внеэкономическое принуждение). Сословная собственность ещё носила на себе печать естественно заданных форм политического объединения эксплуататоров (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 3, с. 22—24). Формирование С. — длительный процесс, протекавший по-разному в различных обществах и связанный с закреплением и оформлением в праве имущественного неравенства и определённых социальных функций (военных, религиозных, профессиональных и др.).

По сравнению с кастами (См. Касты), которые можно рассматривать как сословную организацию, где принцип наследования абсолютен, в С. наследственный принцип соблюдается не столь жестко. Членство в С. может быть куплено за деньги, даровано верховной властью и т.д. Вместе с тем С. отличаются от таких корпораций, принадлежность к которым является результатом личных достижений индивида (на экзаменах, военной службе и т.д.) (например, Шэньши в Китае). Особую роль, подрывавшую в значительной мере сам принцип сословной организации, в Европе играло Духовенство, поскольку членство в этом С. не было наследуемым и «. церковь создавала свою иерархию из лучших умов народа, не обращая внимания на сословие, происхождение и состояние. » (Маркс К., там же, т. 25, ч. 2, с. 150). Признаком С. является также наличие у его членов определённых внешних символов их сословной принадлежности — особых украшений, знаков различия, предметов одежды, причёсок. Складывается также специфическая сословная мораль.

Феодальная Франция обычно служит классическим образцом сословной организации общества. К 14—15 вв., когда здесь завершается формирование наследственных С., французское общество делилось на С. духовенства, С. дворянства (См. Дворянство) и Третье сословие, посылавшие своих представителей в органы сословного представительства — Генеральные штаты. Каждое из С. имело строго очерченные права и привилегии. Первые два С. были освобождены от государственных налогов, пользовались преимущественным правом доступа к государственным должностям, культивировали особый, отличавший их от «простолюдинов» из третьего С., стиль жизни. Однако и членство в непривилегированном С. означало включение в систему регулируемых правом отношений. Сословная обособленность начинает разрушаться во Франции примерно с середины 16 в. в результате потери «благородными» их экономических преимуществ, утраты дворянством исключительности в отправлении военных функций. размывания рядов дворянства за счёт притока получающих дворянское звание богачей, государственных и судейских чиновников и т.д. Сословный строй был разрушен Великой французской революцией.

Оформление С. в России началось с середины 16 в. параллельно с объединением русских земель в единое государство, ослаблением удельной феодальной аристократии, ростом влияния дворянства и посадской верхушки. Именно в это время начинают созываться земские соборы, в которых наряду с боярско-дворянским С. и высшим духовенством участвуют представители верхов посада, а на соборе 1613 — даже несколько представителей черносошного крестьянства. Сословное деление в этот период отличается большой пестротой и дробностью. Разрядные списки 17 в. и Бархатная книга (1687) послужили основой для постепенного превращения дворянства из служилой корпорации в наследственное С. Некоторое ослабление наследственною принципа сословной организации произошло при Петре I, когда введение Табели о рангах (1722) способствовало определённому смягчению сословных границ и пополнению привилегированных С. за счёт продвижения по службе и царских пожалований сословного статуса. Однако в дальнейшем происходило укрепление сословных прав дворянства, сопровождавшееся увеличением правовой неполноценности остальных С. Со времени Манифеста о вольности дворянства (1762) и Жалованной грамоты дворянству (1785) в России утвердилось сословное деление на дворян, духовенство, крестьянство, купечество и мещанство, просуществовавшее вплоть до Февральской буржуазной революции 1917. При этом С. делились на неподатные (дворянство, духовенство) и податные (крестьяне, мещане).

В Азии существовали различные формы социального устройства — от строгой системы каст в Индии до почти полного отсутствия наследственной аристократии и прочных сословных границ, например в Бирме.

Разрушение С. связано со становлением и утверждением капиталистических отношений, выдвигающих на смену иерархии наследственных статусов иерархию богатства, прикрытую формальным равенством всех перед законом. Однако сословные пережитки сохраняются и в современном буржуазном обществе. Например, в Великобритании аристократические семьи имеют преимущества при получении высшего образования, при поступлении на государственную службу. Даже в стране, не знавшей феодализма, — в США, окончившие Гарвардский или Принстонский университет образуют «псевдосословия», отличительным признаком которых служит членство в особых клубах, преимущественные условия при приёме на работу в лучшие юридические конторы, наиболее респектабельные банки, на дипломатическую и военную службу.

Сохраняющиеся в некоторых странах остатки привилегированных С. способны играть особенно реакционную роль (прусское Юнкерство, помещики и высшее духовенство в Испании).

Наиболее последовательно и решительно устраняет сословное неравенство социалистическая революция, т.к. только она полностью ликвидирует «остатки феодализма и крепостничества» — эти, по выражению В. И. Ленина, «наиболее глубокие корни сословности. » (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 44, с. 146).

Лит.: Маркс К., Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т, 8; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20; Ленин В. И., Аграрная программа русской социал-демократии, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 6; его же, О государстве, там же, т. 39; Ключевский В. О., История сословий в России, Соч., т. 6, М., 1959; Абсолютизм в России, М., 1964; Гуревич А. Я., Категории средневековой культуры, М., 1972; Барг М. А., Проблемы социальной истории в освещении современной западной медиевистики, М., 1973, гл. 3.

Что такое сословие в истории

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Если мы вспомним, кем были наши предки несколько поколений назад, то увидим, что они относились к какому-либо сословию – дворянству, крестьянству, купечеству или другим.

Это неудивительно, так как даже в XIX веке у людей не было правового равенства, поэтому их права и обязанности определялись принадлежностью к определенной социальной группе.

Давайте подробнее разберемся, что такое сословие и как менялась сословная структура в разные исторические периоды.

Сословие — это.

Сословие – это группа людей, которая имеет свои права и обязанности. Их привилегии устанавливаются законом, а принадлежность наследуется.

Сословное деление общества было распространено в период европейского средневековья, а также во времена Древней Руси и Российской империи. Характеризуется существованием иерархии (что это такое?), поэтому положение сословий в социуме было неодинаковым.

Формирование системы происходит длительное время и подразумевает закрепление правового и имущественного неравенства, а также наделение представителей сословий следующими социальными функциями:

По сравнению с кастами в сословной системе возможна смена социального положения.

В России это позволял сделать «Табель о рангах», принятый в 1722 году. Согласно этому документу, чиновник, получивший чин XIV разряда получал личное дворянство, а по достижении VIII разряда — потомственное.

Виды европейских сословий

Для государств средневековой Европы было характерно деление на три сословия. К первому относились дворяне, второе составляло духовенство.

В третье входили те, кто не входил в первые два. Среди них:

Состав третьего сословия был достаточно разнообразным, но всех этих людей объединяла обязанность платить налоги.

Во Франции интересы сословных категорий должен был учитывать открывшийся в 1302 году парламент (это как?) Генеральные штаты. Однако право голоса в нем принадлежало каждому сословию по отдельности, поэтому интересы привилегированных подданных короля в нем преобладали.

Сословия в России

В России формирование сословной системы приходится на период завершения складывания централизованного государства.

Процесс происходил на фоне падения авторитета местной феодальной аристократии и увеличения влияния дворян в верхушке посада. При этом юридическое понятие «сословие» в стране до конца XVIII века отсутствовало.

Тем не менее сословия в России в 17 веке были и включали следующие категории:

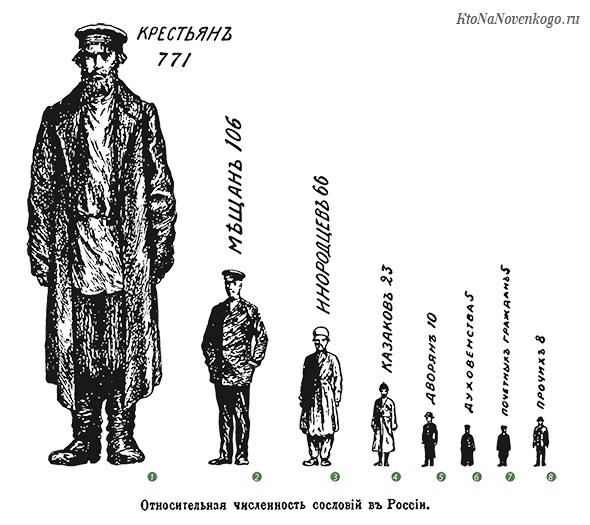

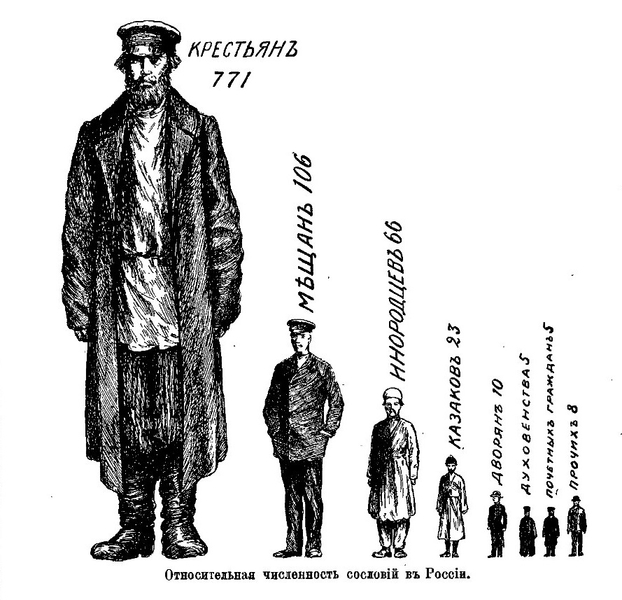

Подавляющее большинство в это время составляли крестьяне (около 90% населения), которые по Соборному уложению 1649 года были закрепощены. Численность феодалов (бояр и дворян) была около 5%, а количество представителей духовенства не превышало 120 тысяч.

Сословия в России в 19 веке претерпели изменения.

В начале XVIII века Петром I было ликвидировано боярство, а статус дворян в течение этого столетия серьезно возрос. Их огромные привилегии были закреплены «Жалованной грамотой» 1785 года, которую издала Екатерина II.

Манифест (это что такое?) Николая I от 10 апреля 1832 года учреждал в стране новое сословие – почетные граждане, в которое входила привилегированная прослойка городских жителей.

Также в это время существовали следующие сословия:

После проведения либеральных реформ Александра II и начавшегося промышленного переворота сказать однозначно, что такое разделение стало затруднительно, так как четкие различия прав и обязанностей социальных групп сохранились лишь применимо к дворянам.

Сословия в России должны были быть ликвидированы после Февральской революции решением Временного правительства. Предполагалось, что оно будет утверждено Учредительным собранием. Однако приход к власти большевиков изменил эти планы и реально их упразднили в ноябре 1917 года декретом «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

Сословия в истории

Сословия в истории – это группы людей, с помощью которых можно проследить, кто выступает опорой власти.

В Европе и России на вершине социальной иерархии традиционно находились дворяне и духовенство, что подчеркивало их особую политическую роль.

За время существования человеческого общества его социальная структура существенно изменялась.

Касты, сословия и классы – это исторические формы стратификации, которые существовали в разные периоды.

Первая форма доминировала в период древности в Индии, вторая была распространена в традиционном обществе Средневековья, а третья форма возникла в индустриальную эпоху в связи с промышленным переворотом, вызвавшим появление рабочих и капиталистов.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Жаль, что в настоящее время многие пытаются возраждать институт сословий. Это по своей сути омерзительная вещь, способная до предела накалить революционную обстановку. Особенно при зарвавшейся верхушке, как кое-где в постсоветском мире.

Сословия в России

Сословия – это социальные группы, обладавшие определенными правами и обязанностями, которые были закреплены в обычае или законе.

Когда появились сословия

Сословия в России стали появляться после объединения русских земель в единое государство. При этом происходило ослабление влияния местной удельной феодальной аристократии и рост влияния дворянства в посадской верхушке.

С началом проведения Земских соборов расширяется и круг участников. Здесь вместе с боярско-дворянским сословием и духовенством принимает участие и верхушка посада. На собор 1613 года были приглашены представители черносошного крестьянства. В это время сословное деление отличалось большой пестротой и разнообразием.

Разрядные списки XVI века и Бархатная книга (1687 год) привели к тому, что дворяне из служилого превратились в наследственное сословие. Некоторые изменения наследственных принципов сословных организаций произошли при Петре I с введением Табели о рангах.

Тем не менее сложившееся сословное деление на дворян, духовенство, городских и сельских обывателей просуществовало до Октябрьской революции 1917 года.

Сословия, их права и обязанности

Сословие

Внутрисословные группы

Права и привилегии

Обязанности

Дворянство

Потомственные и личные.

– Владение населенными землями.

– Освобождение от налогов.

– Освобождение от земских повинностей.

– Освобождение от телесных наказаний.

– Освобождение от обязательной службы.

– Поступление на госслужбу и получение образования.

Личные дворяне не могли передавать свое достоинство по наследству.

Без особых обязанностей.

Духовенство

Духовенство освобождалось от рекрутской повинности и телесных наказаний. Служители церкви имели право получить хорошее образование.

Представители духовенства были обязаны посвятить свою жизнь церкви.

Были обязаны проповедовать Слово Божие.

Почетные граждане

Потомственные и личные.

Свобода от рекрутской повинности, подушного налога и телесных наказаний. Право выбора на общественные должности, но не на государственные.

Без особых обязанностей.

Купечество

Купцы 1-й гильдии имели крупный внутренний и внешний торговый оборот. Были освобождены от многих налогов, рекрутской повинности и телесных наказаний.

Купцы 2-й гильдии были заняты ведением крупной внутренней торговли.

Купцы 3-й гильдии вели городскую и уездную торговлю.

Купечество имело право сословного самоуправления и доступ к приличному образованию.

Купцы 2- и 3-й гильдий обязаны были нести рекрутскую, земские и налоговые повинности.

Казачество

Казаки владели землей, освобождались от выплаты податей.

Казаки обязаны были нести военную службу (срочную и в запасе) с собственным снаряжением.

Мещанство

Ремесленники, мастеровые и мелкие торговцы.

Мещане занимались городскими промыслами и уездной торговлей. Имели право сословного самоуправления и ограниченный доступ к образованию.

Мещане платили все существующие тогда подати, несли рекрутскую повинность. К тому же они не владели землей, обладали урезанными правами и широкими обязанностями.

Крестьянство

Государственные и крепостные до 1861 года (помещичьи, посессионные и удельные).

Государственные крестьяне имели права общинного владения землей и сословного самоуправления.

Крепостные прав не имели вообще. После 1861 года крестьянское сословие унифицировалось, получив минимум гражданских и имущественных прав.

Крепостные крестьяне должны были отрабатывать барщину, платить оброк и нести другие повинности в пользу владельцев. Все крестьянство до 1861 года и после несло рекрутскую повинность (до 1874 года) и большую часть тягла в пользу государства.

Сословия в России

Что такое «сословие»? Какие сословия были в России в разные времена: их права, особенности, обязанности. Рассмотрение процесса формирования сословий, их тонкостей, свойственных именно российской социальной структуре.

Какие существовали сословия в России?

Сословие – социальная группа, имеющая свои особенности, привилегии, правовое положение, обязанности, права, положение. В большинстве случаев, принадлежность к определенной группе передавалась по праву рождения.

Когда формировались сословия в России

В России сословия впервые появились в процессе единения земель в целостное государство, но данные социальные группы отличались от своих западноевропейских аналогов. Понятие «сословие» в привычном понимании появилось в петровскую эпоху.

В чем особенности сословной системы в России?

Из всех сословий во разное время можно выделить две группы:

Как определяли факт принадлежности к социальной группе?

Как изменить свое положение?

Сословия в России. Особенности

| Социальная группа | Деление внутри группы | Возможности | Обязанности |

| Дворяне (законодательно оформилось в XVIII веке) | Согласно «Жалованной грамоте дворянству»: Столбовое или древнее – потомки древних родов – титулованных и нетитулованных (которые приобрели дворянство до 1685 года) Титулованное – лица, имевшие титул граф, барон, князь. Иностранное. Потомственное: передавалось наследникам. Личное: получено за службу, но наследникам не передавалось, в родословные книги не вносилось. | Владение землями, крепостными (до 1861 года); Освобождение от ряда повинностей и налогов; Не применялись физические наказания; Право на корпоративное самоуправление; Право поступить на государственную службу, получить образование; Право на несение военной службы¸ начиная с чина офицера; До 1874 года – право не нести обязательную службу. | Исполнение обязанностей в рамках своего положения; Военная служба (после 1874 года); Уход за своими землями; Государственная служба. |

| Крестьянство (сформирован в Средние века, но видоизменился путем прикрепления к помещику-дворянину и земле) | Государственные, Крепостные (первые две группы – основные, большинство), обязанные, церковные, прочие виды (безземельные, задушные, вольные хлебопашцы и т.д.) | крепостные бесправные; государственные могли владеть землей, участвовать в сословном управлении. | Оплата оброка; Барщина; Повинности, в том числе, рекрутская – до 1874 года); Широкий спектр работ в пользу государства. |

| Мещанство (посадские люди): формировались во времена Московской Руси, мещанское сословие выделено в 1785 году | Ремесленники, торговцы, мастеровые | Занятие ремеслом и торговлей (если вступали в цех или гильдию), промыслами; Сословное самоуправление; Право на образование, но ограниченное | Оплата податей; Рекрутская повинность. От подушной подати освобождены в 1866 году |

| Купечество** | Делились на гильдии – 1, 2, 3 | Верхушка – 1 гильдия (наиболее крупные торговые сделки, не платили значительную часть налогов, не выполняли рекрутскую повинность, занятие внешней торговлей); 2 гильдия занимались крупной торговлей, но только внутренней; 3 гильдия – мелкие торговые операции на уровне города или уезда | Для 2 и 3 гильдий – рекрутская повинность, налоги, земские повинности |

| Духовенство | «Белое» – приходские священники «Черное» (монахи, верхушка церкви) | Право не нести рекрутскую повинность; Освобождение от телесных наказаний; Право на качественное образование; Для «белых» – право вступить в брак, иметь семью и детей («черные» данным правом не обладали) | Несение службы в рамках своих обязанностей |

| Казачество (как военное привилегированное сословие России оформилось в XVIII веке), в XIV – XVII вв. – вольные люди, работали по найму, несли военную службу | Бедные и «домовитые» (по критерию наличия имущества); Запорожские, реестровые или приписные (на службе в Польше), нереестровые – c XVI века; В XV веке оформились общины волжских, гребенских, донских, яицких, днепровских казаков (по территориальному принципу); После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году – полностью перешли в ведение военного российского ведомства, превратились в регулярное войско | Право на сословный суд; Право владеть землей; Право не выплачивать часть податей | Несение военной службы |

Деление на сословия в России

Формирование крестьянского сословия в России

Крестьянство – основное сословие в России с точки зрения численности. Крестьянство являлось податным сословием. До ликвидации крепостного права выделяли свободных крестьян, обязанных и крепостных. К сельским обывателям приравнивали инородцев, кроме евреев.

Типология крестьян

Формирование купеческого сословия

Социальная структура населения в России полностью изменилась после революции 1917 года.

Здесь можно посмотреть исследования по родословной моей семьи.