Что такое социологическая модель

Виды социальных моделей.

По способу воспроизведения действительности и применяемым средствам построения модели можно разделить на 3 класса:

1)материальные модели (это которые ввиду специфичности социальных объектов должны реализовываться в форме моделей, основанных на участие в них людей), например игровые модели

(неформализованные и формализованные)

3)смешанные модели, сочетающие свойства первых двух (это человеко-машинные модели)

Идеальные модели классифицируют по следующим основаниям:

•По объему исследования различают модели:

1) Социальные структуры общества

2) Социально-демографические процессы

3) Модели образа жизни

4) Социально-политических процессов

• По уровню моделируемой системы:

•По ориентированности на воспроизведение тех или иных сторон оригинала:

•По способу отображения в моделируемых конструкциях законов и закономерностей, которым подчиняется объект исследования, различают:

2) Стохастические (изменение носит случайный характер)

•По ориентированности на изучение функционирования или развития системы:

1) С постоянной структурой

2) С изменяющейся структурой

•По месту в структуре научного познания:

•По уровню формализации

2) Формально-логические (математические модели)

По другим основаниям для классификации можно также различать следующие классы моделей:

5.7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ

В социологии личность понимается как системное качество индивида, обусловленное его взаимодействиями с другими и участием в отношениях, на которых основано существование различных объединений людей. Другими словами, личность изучается социологами как определенная целостность социальных свойств, представляющая собой продукт общественного развития и участия данного индивида в социальных отношениях посредством деятельности: игровой, учебной, трудовой, политической, научной, религиозной и др.

Общественная природа личности отнюдь не отменяет роль индивидуальности и уникальности отдельно взятого человека в результатах его деятельности и поведения.

С точки зрения социологии личностью нельзя родиться. Личностью можно лишь стать, взаимодействуя с другими людьми в процессе освоения средств коммуникации, усвоения образцов мышления, поведения и деятельности, позволяющих человеку полноценно участвовать в общественной жизни и являющихся условием ее самой.

Сущностный признак поведения человека состоит в социальности, т. е. в том, что поведение всегда в той или иной мере, тем или иным образом затрагивает интересы других людей, групп, общностей, институтов, всего общества. Поведение членов общества, в силу того что оно затрагивает интересы других социальных субъектов, является предметом социального контроля со стороны соответствующих групп. Основу механизма социального контроля составляет система как формальных, так и неформальных норм и санкций. Не меньшее значение принадлежит самоконтролю, опирающемуся на усвоенные ценности и социальные нормы.

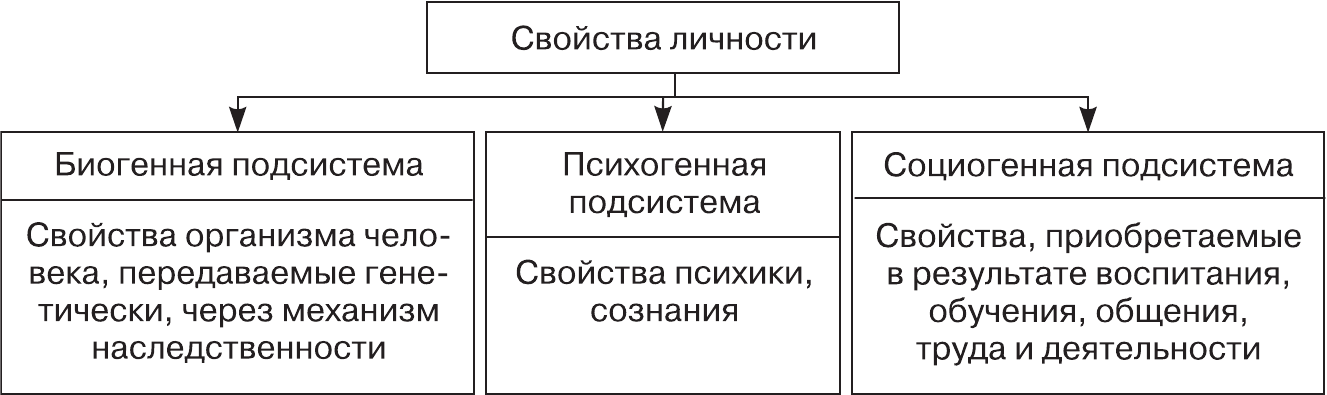

Рис. 5.4. Структура личности

Социологический анализ поведения индивида приводит к выводу о существовании некоторой особой совокупности его свойств, возникающих и формирующихся исключительно благодаря взаимодействию с другими людьми. Именно эту совокупность свойств человека принято обозначать понятием «социальная личность».

Личность человека представляет собой системную целостность элементов биологического, психического и социального происхождения. Другими словами, в личности каждого человека, если ее рассматривать как определенную сложноорганизованную систему, можно выделить три подсистемы: биогенную, психогенную и социогенную (рис. 5.4).

Социогенная подсистема обозначается понятием «социальная личность» – это комплекс устойчивых свойств индивида, влияющих на его поведение, вырастающих на основе биологических и психических свойств и сформированных под влиянием культуры и структуры тех социальных общностей, в которых индивид воспитан и в которых он участвует.

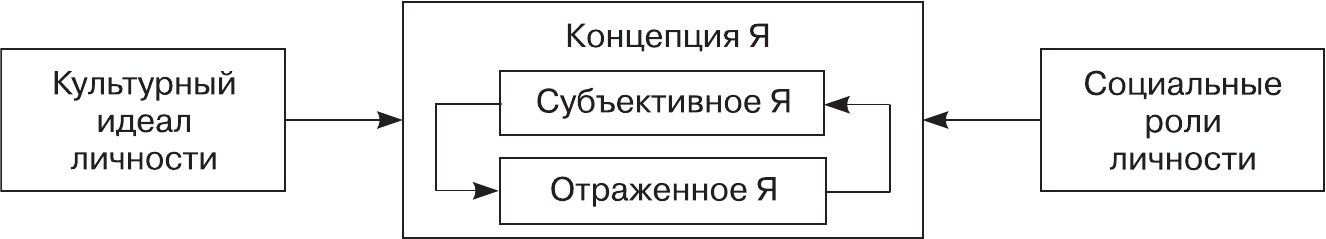

Структура социальной личности. Модель Я. Щепаньского. В свою очередь, социальная личность как комплекс социогенных элементов образуется из следующих составляющих:

1) культурного идеала личности;

2) совокупности социальных ролей, выполняемых индивидом в различных группах, в которых он участвует (ролевой набор);

3) «концепции Я» (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Социологическая модель социальной личности по Я. Щепаньскому [107, с. 75]

Культурный идеал личности. Это понятие обозначает принятый или усвоенный индивидом идеал человека, существующий в данном обществе, социальном слое, группе. Это синтетический образец для подражания, влияющий на общую направленность поведения.

Культурный идеал личности не следует смешивать с так называемой базисной личностью – комплексом черт, относительно чаще проявляющихся у членов данного общества независимо от того, насколько он считается желательным. Культурный идеал личности – это комплекс желательных черт, которыми должен обладать член данной социальной общности, чтобы заслужить ее признание и положительную оценку.

Культурный идеал личности как идеал человека является продуктом общественной жизни и одновременно характеристикой данного общества. Механизм формирования культурного идеала личности мало изучен. Можно предположить, что он рождается в результате усилий мысли выдающихся людей, неудовлетворенных состоянием современного им общества и создающих своим творчеством образы, которые многими воспринимаются как достойные подражания.

Примером такого рода культурного идеала личности могут служить предложенные известными философами Ф. Шеллингом (1775 – 1854) и О. Шпенглером (1880 – 1936) фаустовский и аполлоновско-дионисийский типы личности, отражающие два принципиально разных человеческих начала.

Фаустовский тип – это тип личности западного человека, характерной чертой которого является никогда не удовлетворяемое стремление к познанию истины, чего-то, имеющего абсолютную значимость, первоначала всего. Фаустовский тип противоположен аполлоновско-дионисийскому идеалу личности, присущему греческой античности.

Аполлоновско-дионисийский тип выражает конфликтное сочетание в одной личности сущностей бога Аполлона, олицетворяющего формы порядка, и бога Диониса, воплощающего бурные творческие порывы, разрушающие все формы. «В человеке мы находим слепую по своей природе неограниченную производительную силу, которой в том же самом субъекте противостоит осмысленная, себя ограничивающая и формирующая таким образом собственно управляющая сила… Быть в одно и то же время опьяненным и трезвым – в этом заключается тайна истинной поэзии. Этим и отличается аполлоновское воодушевление от просто дионисийского». Определение «апполновско-дионисийский» использовали Г. Гегель, Ф. Ницше и Р. Вагнер для обозначения соответствующего типа личности [118, с. 25].

Социальные роли личности. Ролевой набор. Любой человек, начиная с ранних лет, невольно становится участником разных социальных групп, в которых он занимает те или иные социальные позиции (сын, дочь, брат, сестра, товарищ по играм, школьный друг и т. д.) и выполняет соответствующие эти позициям стандартизированные действия.

Социальная роль – это определенная система предписанных и ожидаемых группой действий и поступков со стороны своих членов, зависящая от позиции, которую они в ней занимают. Разумеется, что по мере взросления и социализации состав исполняемых социальных ролей увеличивается, а характер разнообразится, накладывая существенный отпечаток на качества личности, проявляющиеся в ее поведении в разных ситуациях. Поэтому совокупность выполняемых индивидом социальных ролей, каждая из которых характеризуется определенным объемом прав и обязанностей, служит одной из важнейших составляющих его социальной личности. Эта совокупность называется ролевым набором личности и является одним из решающих факторов ее поведения в целом.

Ролевой набор взрослого человека существенно отличается от ролевого набора школьника или студента. Важнейшими элементами ролевого набора взрослого выступают социальная роль работника и тесно связанные с ней должностные и профессиональные роли. Индивидуальное исполнение этих социальных ролей зависит, помимо прочих характерных свойств личности, также от того, в каких еще группах (помимо рабочей) участвует данный человек, и какие роли он в них выполняет. Отсюда нетрудно сделать вывод, что поведение сотрудников организации зависит во многом не только от официально занимаемой ими должности, но и от их участия в других социальных группах.

Концепция Я имеет несколько определений, суть которых заключается в идее о том, что сознанию каждого человека присущ некоторый интегральный образ самого себя – «образ Я», комплекс представлений и отношений к самому себе, задающий общую направленность его поведения.

В сложном социально-психологическом феномене, «образе Я», выделяются два функционально разных элемента: «субъективное Я» и «отраженное Я». Каждый из них по своей психологической природе является относительно автономным интегральным представлением индивида о самом себе. Однако данное сходство лишь этим и ограничивается. У «субъективного Я» и «Я отраженного» принципиально разные источники происхождения.

Субъективное Я складывается на основе и в результате опыта взаимодействия индивида с другими людьми, выполнения им различных социальных ролей, самостоятельного переживания и осмысления собственных успехов и неудач. Субъективное Я – это относительно устойчивое ядро его личности, служащее опорой в трудных жизненных ситуациях, средством поддержания собственной идентичности и преодоления препятствий на пути к поставленным целям.

Отраженное Я формируется на основе представлений других людей о данном индивиде, выражающихся в их реакциях на его облик, манеры, действия, поступки и т. п. Отраженное Я играет важную роль как средство ориентации в пространстве социальных отношений, помогающее выбрать нужную линию поведения в новой социальной среде, в незнакомой группе, в организации.

Способность контролировать свое поведение с помощью правильного отражения реакций на наши поступки других людей – важная черта личности человека как участника коллективной деятельности, члена рабочей команды, проектной группы, деловой организации.

Рассмотренные компоненты личности в норме существуют как единое целое, в интегрированном виде, будучи приспособлены друг к другу структурно и функционально. Однако эта устойчивость не является гарантированно постоянной. Поскольку человеческая активность предполагает систематическое взаимодействие с другими людьми, постольку степень интеграции личности находится в режиме постоянного тестирования, испытания на устойчивость и дееспособность, эксперимента, который непрерывно меняющаяся ситуация взаимодействия ставит на людях. В связи с этим полная гармония элементов личности – это скорее исключение, чем правило.

Ситуация и поведение. Рассмотренные структурные элементы личности могут по-разному реагировать на одну и ту же ситуацию. Поэтому не всегда можно предвидеть линию поведения, которую человек выберет в новой для него социальной обстановке. Этот выбор зависит не только от объективного содержания данной ситуации, но и от индивидуального прочтения ее, от восприятия. От того, какой именно представляется конкретная ситуация – благоприятной, приемлемой или, напротив, угрожающей и абсолютно неприемлемой, требующей немедленной реакции, направленной на ее изменение, – зависит поведение человека.

В организации конфликтные ситуации нередко возникают именно в связи с различным определением одних и тех же официальных социальных ролей со стороны группы и исполнителя или со стороны руководителя и подчиненного. Разрешение подобной конфликтной ситуации зависит, таким образом, от социально-психологической грамотности сторон.

Социальные потребности личности. К числу базовых элементов личности, в решающей степени определяющих ее поведение, относятся потребности – нужда в чем-либо необходимом для жизнедеятельности организма и личности. Потребность проявляется как ощущение недостатка в чем-либо и стремление действовать с целью его восполнения.

Различают два вида потребностей: биологические и социальные. В свою очередь, социальные потребности можно разделить на те, которые непосредственно вытекают из биологических потребностей – естественные (еда, одежда, жилье) и собственно социальные, обусловленные участием в общественной жизни. Это потребности в труде, других видах деятельности, общении, информации и во всем, что является продуктом общественной жизни. В конечном счете все социальные потребности произрастают из биологических и в той или иной степени являются их модификацией.

Интересы – одна из важнейших предпосылок поведения конкретного индивида. Интересы формируются на базе потребностей и определяются как актуализированная потребность, проявляющаяся как «мотивационное состояние, побуждающее к познавательной деятельности, развертывающейся преимущественно во внутреннем плане». Интересы тесно связаны с освоением действительности в форме знаний.

Изучение интересов личности предполагает различение двух составляющих – эмоциональной и волевой. Эмоциональная составляющая связана с переживанием ожидания и удовлетворения от нового знания, касающегося предмета интереса. Волевая составляющая заключается в необходимости затраты интеллектуальных и иных обязательных усилий, необходимых для получения удовлетворения от нового знания. По мере развития познавательной деятельности субъекта содержание его интересов обогащается за счет включения новых элементов и связей осваиваемого им предметного мира.

Интересы личности характеризуются также определенной предметной направленностью: экономической, политической, социальной, религиозной, эстетической, гедонистической и т. д.

Для понимания и регулирования организационного поведения ведущее значение имеют интересы персонала, связанные с актуализацией потребностей в труде и работе, в профессиональном и должностном росте и других социальных потребностей. Поэтому менеджер должен знать интересы своих работников и стремиться к созданию условий и возможностей для их развития, поддержания и удовлетворения исходя из целей и стратегии организации.

Ценности и цели как критерии выбора и регуляторы поведения. В ситуации выбора опорой поведения личности служат ценности и критерии их ранжирования. Ценность – в социологии – это любой предмет, материальный или идеальный, действительный или воображаемый, которому индивид или социальная общность приписывают особо важную роль в своей жизни и ощущают как необходимость стремления к обладанию этим предметом.

Каждая социальная общность характеризуется определенной иерархией ценностей, которые выполняют целый ряд важных функций, влияющих на результат ее деятельности. В частности, ценности социальной общности:

• являются регуляторами стремлений и поступков своих участников;

• позволяют оценивать поступки других;

• служат основой оценки пригодности членов группы;

• определяют принципы внутренней социальной иерархии;

• определяют основы совместных действий.

Ценности, разделяемые личностью, играющие роль целей жизни и основных средств их достижения, определяются как ценностные ориентации личности. Этот регулятор поведения формируется в процессе социализации и является ее итогом. Непротиворечивость ценностных ориентаций служит предпосылкой и признаком социальной устойчивости личности.

В контексте организационного поведения особый интерес представляют трудовые ценности – те компоненты трудовой деятельности, которые данный индивид или группа ставят на первое место, принимая решение о выборе места работы. Трудовые ценности играют основную роль в трудовой мотивации и формировании трудовых установок работника. Более детально вопрос о мотивах и трудовых ценностях будет рассмотрен ниже при рассмотрении темы «Мотивация поведения на работе» (глава 8). Здесь лишь обратим внимание читателя на то, что в социологической теории труда принято различать две группы трудовых ценностей:

1) терминальные, связанные с личностной значимостью труда как деятельности, придающей смысл человеческой жизни;

2) инструментальные, заключающиеся в тех материальных благах, которые достаются посредством труда.

Потребности, интересы и ценности отражаются в мотивах поступков, поведения и целях деятельности личности.

Цели как регуляторы поведения. Цель, понимаемая как планируемый результат деятельности, единство ее мотивов и средств – основной фактически существующий идеальный генератор активности личности, подчиняющий себе ее отдельные действия и виды поведения.

Цели напрямую связаны с конкретной деятельностью и культурой, они образуются в результате оценки, сравнения и выбора способов удовлетворения соответствующей потребности. Такая процедура, осуществляемая сознательно, возможна лишь при определенной степени укорененности личности в культуре. Цель, которую ставит перед собой человек, представляет собой исключительно социальное явление как результат его самоопределения в воспринимаемой социальной ситуации. Целеустремленность, осознанное целеполагание (обоснование и формулирование цели) свойственно не только индивидуальным, но и коллективным субъектам (группам, организациям и более широким социальным общностям).

Модель поведения Э. Берна. Согласно этой модели структура личности состоит (так же, как в модели Фрейда) из трех элементов [6, с. 15 – 19]. Однако в модели Берна личность – это то, что у Фрейда обозначается термином Ego. Кроме того, в рассматриваемой модели в качестве трех элементов структуры личности выступают «ребенок», «родитель» и «взрослый». Каждый из них представляет собой некоторое психическое образование (состояние «Я»), обладающее определенной функциональной самостоятельностью и по-своему регулирующее поведение индивида. Таким образом, в целом поведение личности предстает как определенная комбинация соответствующих стилей или образов поведения, взаимно и гармонично дополняющих друг друга либо находящихся в отношениях доминирования одного и подчинения остальных. Важно отметить, что все структурные элементы данной модели и их соотношение, проявляющееся в поведении в последующие годы жизни, формируются в детстве.

Первый структурный элемент личности в модели Берна обозначается термином «ребенок». Действие этого элемента проявляется в таких чертах поведения, как непосредственность, спонтанность, открытость, раскованность, игривость, фантазирование и т. п. То есть с теми чертами, которые характерны для поведения большинства людей, как правило, в детстве.

Вторая субструктура личности называется «родитель». Она формируется в результате подражания детей своим родителям и ответственна за правильное поведение, подчиняющееся определенным, четко сформулированным требованиям, правилам, нормам и стандартам. Функция этой субструктуры заключается в том, чтобы регулировать поведение человека в шаблонных, рутинных, стабильных социальных условиях и ситуациях.

Третий элемент структуры личности по Берну – «взрослый» – определяет способность людей поступать осознанно, быть ответственным за принимаемые решения и действия, быть лидером, находить рациональные решения в нестандартных ситуациях.

Диспозиционная модель личности В.А. Ядова. В данной модели интегральным фактором регуляции индивидуального социального поведения служит система диспозиций личности.

Термин «диспозиция» в данном случае обозначает предрасположенность личности к определенному восприятию условий деятельности и соответствующему этим условиям поведению [122, с. 183 – 184].

Система диспозиций личности имеет иерархическую структуру, состоящую из четырех элементов, выполняющих соответствующие регулятивные функции:

• высшие диспозиции, состоящие из жизненной философии (концепции) и ценностных ориентаций;

• общую направленность личности;

• обобщенные социальные установки на стандартные социальные объекты и ситуации;

• ситуативные социальные установки как предрасположенности к восприятию и поведению в данных конкретных условиях, предметной и социальной среде.

«Высшие диспозиции личности регулируют общую направленность социального поведения, низшие – поведение в определенных сферах деятельности и направленность поступков в типичных ситуациях», при этом ведущими являются те, которые соответствуют условиям и цели деятельности в данном социальном масштабе. Сравнительное преимущество диспозиционной модели состоит в том, что она позволяет связать социально-психологический и социологический подходы к объяснению социального поведения личности.

Базовые детерминанты поведения личности включают в себя совокупность основных факторов, определяющих ее социальное поведение. Среди них необходимо различать внешние факторы, или факторы среды, и внутренние факторы – свойства присущие самой личности, являющиеся предпосылками и непосредственными побудителями ее социального поведения. Внутренние факторы были рассмотрены в описанных выше моделях личности. Они, в свою очередь, подразделяются на две группы.

1. Генетически обусловленные, переданные через механизм наследственности биопсихические или психофизические черты личности.

2. Свойства, приобретенные в процессе социализации и направленного воспитания личности.

Среди последней группы факторов следует выделить общесоциальные черты, характерные для большинства представителей данного общества, и частно-социальные, сформировавшиеся в результате их взаимодействия с членами разнообразных социальных общностей (классовых, профессиональных, культурно-этнических, территориальных, гендерных, поколенческих). Совокупность частно-социальных черт обусловливает индивидуальное своеобразие, неповторимость личности. Культура становится фактором поведения личности в результате усвоения ею основных составляющих культуры общества: его базовых идей и ценностей, образцов восприятия, реагирования, мышления и деятельности.

Интеграция и дезинтеграция личности. Поведение человека не в последнюю очередь зависит от того, как взаимодействуют между собой рассмотренные элементы его личности. Их взаимодействие может носить как гармоничный, так и резко противоречивый, конфликтный характер. Понятия интеграции и дезинтеграции личности означают соответственно состояния, при которых структурные элементы личности либо находятся в относительном равновесии, т. е. взаимодействуют друг с другом без существенного нарушения психического равновесия, либо противодействуют друг другу, что проявляется в существенном нарушении данного равновесия [109, с. 76 – 79].

Например, причиной нарушения психического равновесия сотрудника организации могут быть требования коллег или руководителя, несовместимые с ранее усвоенными им нормами поведения.

Причины дезинтеграции личности могут быть различны. Например, одной из них может быть противоречие между завышенной самооценкой «субъективного Я» и фактическим результатом выполняемой работы.

Маргинальная ситуация весьма характерный признак значительной части членов обществ, находящихся в переходных, неопределенных состояниях. Очевидно, что члены эмигрантских сообществ также находятся в маргинальной ситуации.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Психологические и социологические модели

Для того чтобы полнее раскрыть специфику экономического человека, мы сопоставим его с моделями человека, существующими в социологии и психологии. Взаимоотношения между этими науками и экономической теорией имеют давнюю и сложную историю. Противопоставление экономического человека социологическим и психологическим моделям во многом способствовало идентификации его основных свойств.

Разумеется, говоря об экономическом, социологическом и психологическом человеке, мы имеем в виду лишь самые общие различия между моделями человека в общественных науках. Мы абстрагируемся при этом как от принятой в данной науке эволюции модели человека, так и от того факта, что в каждый конкретный период в рамках одной науки всегда сосуществуют различные исследовательские парадигмы, представляющие различные модели человека.

В рамках нашей лекции невозможно дать сколько-нибудь подробное описание модели человека в психологической науке, сравнимой с моделью экономического человека (которая более подробно рассмотрена в экономической теории). Во-первых, психология представляет собой намного менее однородную науку, чем экономическая теория: в ней не существует ничего похожего на основное течение и всевозможные проблемы разрабатываются различными школами с применением неодинаковых категорий и методов анализа. Во-вторых, концепция или теория человеческого поведения возникает у психологов как результат индуктивного исследования и, естественно, имеет другой методологический статус по сравнению с априорной моделью человека, применяемой экономистами.

Если все-таки сопоставить их, то главное отличие концепции человека в различных направлениях психологии, с одной стороны, и модели экономического человека – с другой, заключается в том, что психологи, в отличие от экономистов, объясняют человеческое поведение не рациональностью, а чем-то иным: бихевиористы – механизмом подкрепления данного варианта поведения, фрейдисты – подсознательной мотивацией, представители психологии развития – стадией когнитивного развития индивида, социальные психологи – социальным контекстом и индивидуальным восприятием человека. Даже представители когнитивной психологии, приближающиеся в своих взглядах к экономистам, подчеркивают влияние на поведение индивида специфических особенностей, которыми характеризуется механизм обработки информации.

Говоря о психологическом человеке, экономисты и маркетологи выделяют два основных образа. Многие исследователи, вслед за американским психологом Ф. Риффом, считают, что психологический человек, разительно отличающийся от моделей личности, сложившихся в других общественных науках, впервые появился в трудах 3. Фрейда. Они полагают, что для психологического человека главным являются импульсивность, эмоциональность, обусловленность его поведения внутренними, неосознанными и не контролируемыми им психическими силами, что делает его поведение противоречивым и непредсказуемым.

Другие ученые рассматривают психологического человека сквозь призму мотивационной модели мотивации, выдвинутой А. Маслоу. Модель Маслоу (которая рассмотрена в первой главе данного пособия) – это определенного рода взаимосвязь потребностей. Так как основой модели человека в экономической науке как раз является упорядоченная система предпочтений, экономисты, естественно, воспринимают модель Маслоу как альтернативу своей модели человека, намного более близкую к ней, чем модель социологического человека.

Однако, в отличие от психологов, использующих схему Маслоу, экономисты предполагают, что удовлетворение одной потребности вполне можно заменить другой. Согласно второму закону Госсена, человек склонен держать все свои потребности в недоудовлетворенном состоянии, так, чтобы ему было безразлично, какую из них удовлетворить первой: прирост полезности или удовольствия в любом случае одинаковый. При этом, по мере насыщения каждой потребности, ее важность для человека снижается, так что наступает момент, когда человек, даже если он досыта не наелся, променяет удовлетворяющее его физиологические потребности пирожное на укрепление двери в своем жилище (потребность в безопасности по иерархии потребностей Маслоу) или даже на то, чтобы купить интересную книгу (потребность в самоактуализации).

Поэтому среди профессиональных экономистов существуют полярные точки зрения по поводу «непсихологичности» модели экономического человека. Одни – представители поведенческого (behavioural) или психологического (psychological) направления в экономической теории, а также маркетологи – считают, что недостаточная психологическая достоверность модели экономического человека является ее пороком и для того, чтобы усовершенствовать некоторые разделы экономической теории (прежде всего теорию потребительского поведения), эту модель следует обогатить достижениями психологической науки (разные авторы предлагают для заимствования выводы разных психологических школ).

Другие – представители экономического империализма, например К. Бруннер и У. Меклинг, – утверждают, что «непсихологичность» модели экономического человека является большим ее достоинством, поскольку психологический подход к человеческому поведению подразумевает его иррациональность и, следовательно, непредсказуемость.

Еще один своеобразный психологический аспект был проанализирован нидерландским историком Йоханом Хейзингой в работе «Homo ludens» («Человек играющий»). Согласно его идее, игра выступает как основополагающий элемент культуры, существующий на протяжении всей истории человечества. При этом игра в его понимании противопоставляется серьезному, это свободная деятельность, подчиненная собственному порядку, имеющая смысл и значение. Раскрывая игровые элементы различных проявлений человеческой деятельности (война, право, искусство и др.), Хейзинга уделяет внимание и игровым основам потребления. Например, ярким примером он считает моду XVII в. (парики, банты, кружева), а XIX в. – по его мнению, потребление становится подчеркнуто неигровым. И в современном мире игровые элементы очень важны, хотя часто они существуют в обособленном виде (например, спорт), при этом часто они проникают и в коммерцию (состязание – самый большой корабль, торговый центр и т. д.).

Таким образом, модели человека, созданные в психологии, имеют совершенно другой эпистемологический статус по сравнению с экономическим человеком: главный интерес для психологов представляют индивидуальные различия в поведении человека; экономическая же теория, по сути дела, интересуется поведением не людей, а экономических показателей – цен, объемов производства и т.д. Следовательно, экономисты, в отличие от психологов, интересуются не мотивами любых человеческих действий и даже не мотивами действий в области производства, обмена и пр., а некоторыми видами массовых реакций людей на определенные изменения условий (ограничений), в которых они действуют..

В отличие от психологии социологическая теория ориентирована на объяснение специфически социальных явлений и процессов, и поэтому к модели индивида здесь предъявляются те же требования, что и в экономической теории: она должна быть не столько приближением реальности, сколько вспомогательным средством для анализа социальных структур. Главной чертой социологической модели человека является отказ от акцента на личном интересе индивида.

В социологии Э. Дюркгейма и его последователей в качестве субъектов, осуществляющих тот или иной вид поведения, рассматриваются группы людей, классы, корпорации, партии и другие социальные образования. Индивиды, конечно, преследуют свои личные цели, но их действиями руководит историческая или социальная закономерность, понять которую можно, лишь изучив большие общественные образования. Существование социальных групп является для социологии более фундаментальным фактом, чем существование индивидов. Социальное можно объяснять только социальным.

Можно предположить, что поведение социологического человека тоже описывается максимизацией целевой функции. Так, в краткосрочном аспекте он занимается минимизацией санкций со стороны общества, а в долгосрочном – максимизацией своего социального статуса. Но в отличие от экономического человека цели заданы ему извне, продиктованы обществом. Очевидно, что в социологии мы имеем дело с «пересоциализированной», а в экономической науке – с «недосоциализированной» моделью человека.

По мнению голландского социолога С. Линденберга существует два вида социологических моделей человека. Первая модель (SRSM) – социализированный человек, исполняющий определенную социальную роль, кроме того, он может быть подвергнут санкциям. Это человек, полностью контролируемый обществом. Основной целью является полная его социализация. Процесс направляется обществом, и человек играет в нём свою роль. Кроме того, возможность применения санкций – это контроль со стороны общества.

Вторая модель (OSAM) – человек, имеющий собственное мнение, восприимчивый, действующий. Согласно этой модели, человек имеет собственное мнение относительно окружающего его мира. Он восприимчив, но действует в соответствии со своим мнением. Отметим, что он не имеет ничего общего с экономическим человеком, т. к. у него отсутствуют изобретательность и ограничения.

Таким образом, экономическая модель потребительского поведения основана на предположении, что покупатель рационален и последователен в совершаемых действиях. При принятии решения о покупке потребитель руководствуется прагматическими соображениями в соответствии с личными представлениями о максимальной полезности и выгодности товаров. Наиболее существенными факторами экономической модели являются уровень дохода покупателя, цена товара, эксплуатационные расходы и т. д.

Социологическая модель потребительского поведения базируется на предположении, что основную роль в покупательском поведении играет общественная среда, которая окружает человека или к которой он хотел бы принадлежать. К факторам данной модели относятся культура, социальные классы, референтные группы, семья, роли и статусы.

Психологическая модель учитывает влияние на покупательское поведение следующих факторов: тип личности, самомнение (самооценка и самопредставление), восприятие внешнего мира, жизненный опыт, установки и убеждения.