Что такое совхоз и колхоз

Чем отличались колхозы от совхозов

Сначала дам определение понятий «колхоз» и «совхоз».

Совхоз

-советское хозяйство (не совместное) – это государственное предприятие, типа завода или фабрики, организованное на принципах наёмного труда. Рабочие совхоза получают зарплату по трудовым нормам. Весь урожай совхоза – собственность государства.

Колхоз

-коллективное хозяйство – вид кооператива, частное коллективное предприятие. Колхоз образовывался как коллективное хозяйство многих местных крестьян. При этом личное хозяйство – скотина и огород сохранялись. Председатель колхоза назначался на общем заседании. Заработная плата высчитывалась от продажи производимого урожая.

Вступая в колхоз, крестьянин передавал туда не только собственный земельный надел, но и скот, орудия труда или даже семена. В собственности селянина оставался дом и небольшой земельный участок, примыкающий к нему. Обычно колхознику разрешалось держать одну корову и не более десятка мелких животных.

В совхоз можно было устроиться как на любую другую работу в государстве, и уволиться в любое время.

Возникает вопрос: «кому было жить легче в таких условиях?» Очевидно, что работникам совхоза. По крайней мере, они получали установленную государством зарплату, в отличие от колхозников, которые могли год работать за бесплатно.

Некоторые факты о колхозах.

1) До 1966 года оплата труда в колхозе осуществлялась натурой за трудодни. Рассчитывались за них не ежемесячно, а в конце года — после того, как колхоз ”сдавал план”. Часть урожая отдавали государству, еще часть оставалась в семенном фонде, а остальное как раз и шло на заработанные трудодни. При плохом урожае (или плохом руководстве) распределять было нечего, говорили, что работа идёт “за палочки”. Первые зарплаты в колхозах стали начислять только с 1966 года!

4) До 1974 года в СССР колхозники не имели паспортов. В период с 1935 по 1974 год им не разрешалось переезжать в другую местность, они были привязаны к колхозу и месту жительства. Нарушение влекло штраф до 100 рублей и возвращение милицией по месту прописки. Повторное нарушение грозило уголовной ответственностью со сроком лишения свободы до 2 лет.

5) Только 28 августа 1974 года постановление Совета Министров приняло положение об обязательной выдаче паспорта всем гражданам, проживающим на территории СССР по достижению шестнадцатилетнего возраста. Впервые в число граждан СССР были включены все жители сельской местности!

7) Как только советские крестьяне получили паспорта, случилось то, что и должно было произойти: колхозники рванули в города. Деревни стали пустеть и вымирать. Развал колхозов привел к продовольственному дефициту, затем пришла Перестройка, а итог всем известен. В 1991 году развалился СССР!

Дорогие друзья, не думайте, что целью этой статьи является опорочить Советский Союз. Мы не имеем права судить то, что было. Но и оправдывать действия советского правительства сложно. В любом случае это уже история, и нам остается только извлекать уроки из прошлого, чтобы не повторить их в будущем!

Разница между колхозом и совхозом

С детства меня мучил этот вопрос. Хоть особо я не изучал, но время от времени у меня возникала эта мысль:)

И не мог понять я эту разницу.

Формально разница, конечно ясна: совхоз это госсобственность, а колхоз — коллективная.

Но на деле то разницы никакой не было. Что толку что собственность считается «коллективной», если государство точно так же заставляет ишачить и берет бОльшую часть произведенного продукта.

Тем более что на деле в колхозах — а это коммуны, артели и ТОЗы, люди подвергались еще бОльшей эксплуатации со стороны государства, там даже зарплат не было до Хрущева, работали за трудодни.

Вот, возникает вопрос, зачем было это мутево с формальной «кооперацией», если можно было просто сделать госпредприятия?

И наконец я понял в чем тут дело.

И что-то мне подсказывает, что где то на заре капитализма акционерные общества создавались по тому же принципу облапошивания ремесленников и цеховиков, объединяя их в совместные предприятия, раздавая акции-пустышки, «голоса», так сказать, лишая их полностью управления, скупив эти «голоса» в контрольный пакет.

Об истории АО очень мало информации, что как бы намекает. Бенефициары там были чуть другие, а суть та же.

Так что, капитализм — это скорей не о частной собственности, а о коллективной:) И от капитализма до коммунизма один шаг, недаром Маркс подчеркивал его «прогрессивность»

Чем отличались колхозы от совхозов. И где работать было выгоднее

Осенью 1917 года в Советской России вышел Декрет о земле. Согласно этому документу имения помещиков подлежали конфискации, частная собственность на землю и наемный труд попадали под запрет, а все земельные наделы становились государственной собственностью. Государство, в свою очередь, передавало землю в безвозмездное пользование крестьянам.

После передачи помещичьей земли количество мелких крестьянских хозяйств значительно возросло. Начали появляться и другие формы землепользования — первые совхозы и колхозы (артели, коммуны, товарищества).

Несмотря на принятые меры, к 1927 году страна оказалась в продовольственном кризисе.

На XV съезде ВКП(б), проходившем в декабре 1927 года, было принято решение развивать коллективное сельское хозяйство. Начался активный рост колхозов. Примерно в это же время, после рекомендаций Сталина, значительно выросло и количество совхозов.

Дело добровольное

Колхозами (коллективное хозяйство) называли объединения единоличных крестьян, обязующихся вести хозяйство коллективно. Совхозы (советское хозяйство) были обычными аграрными госпредприятиями, то есть принадлежали государству.

Вступая в колхоз, крестьянин передавал туда не только собственный земельный надел, но и скот, орудия труда или даже семена. В собственности селянина оставался дом и небольшой земельный участок, примыкающий к нему. Обычно колхознику разрешалось держать одну корову и не более десятка мелких животных.

Задумывалось, что вступая в колхоз и работая там, крестьянин взамен получит долю от продукции и дохода общего хозяйства. Чтобы рассчитать эту долю, использовались трудодни — количество отработанных дней. Заработная плата членам колхозов не начислялась.

В совхозах все было устроено несколько по-другому. Трудящиеся в государственных сельскохозяйственных предприятиях считались наемными работниками и получали зарплату деньгами, а не трудоднями, но при этом не участвовали в распределении полученной прибыли.

Из колхоза — в совхоз

Предполагалось, что трудодни колхозников будут справедливо и с избытком оплачиваться долей колхозного дохода, однако на деле выходило иначе. Часто, после продажи продукции государству по низким закупочным ценам, возврата ссуд и прочих обязательных расходов, самим колхозникам почти ничего не оставалось.

Покинуть колхоз добровольно было проблематично: паспортов у колхозников не было, а когда они появились — хранились в правлении колхоза. Кроме того, до середины 1960-х трудящиеся коллективного хозяйства были лишены пенсий.

В совхозах ситуация была чуть лучше: трудящиеся получали хоть и небольшие, но настоящие деньги, а кроме того пользовались всеми благами и привилегиями рабочего класса

Неудивительно, что к середине 1950-х годов многие колхозники активно ратовали за преобразование колхозов в совхозы. Поскольку намерения государства были сходны (многие коллективные хозяйства к тому времени превратились в убыточные и нерентабельные), к началу 1980-х примерно треть колхозов стали совхозами.

Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное!

Колхозы

Колхоз, коллективное хозяйство — форма хозяйствования на селе в СССР, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в общественном управлении его участников и результаты труда также распределялись общим решением участников. Имелись также рыболовецкие колхозы.

Содержание

История колхозов

Первые колхозы

Коллективные хозяйства в деревне в Советской России стали возникать начиная с 1918 г. При этом встречались три формы таких хозяйств:

По данным на июнь 1929, коммуны составляли 6,2 % всех К. в стране, ТОЗы 60,2 %, сельскохозяйственные артели 33,6 %. [2]

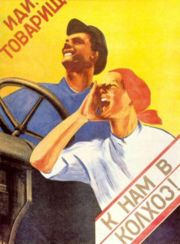

Активная коллективизация

С весны 1929 на селе проводились мероприятия, направленные на увеличение числа коллективных хозяйств — в частности, комсомольские походы «за коллективизацию». В основном применением административных мер удалось добиться существенного роста коллективных хозяйств (преимущественно в форме ТОЗов).

Ноябрьский (1929 г.) пленум ЦК ВКП (б) принял постановление «Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства», в котором отметил, что в стране начато широкомасштабное социалистическое переустройство деревни и строительство крупного социалистического земледелия. В постановлении было указано на необходимость перехода к сплошной коллективизации в отдельных регионах. На пленуме было принято решение направить в колхозы на постоянную работу 25 тыс. городских рабочих для «руководства созданными колхозами и совхозами» (фактически их число впоследствии выросло чуть ли не втрое, составив свыше 73 тыс.).

Созданному 7 декабря 1929 года Наркомзему СССР под руководством Я. А. Яковлева было поручено «практически возглавить работу по социалистической реконструкции сельского хозяйства, руководя строительством совхозов, колхозов и МТС и объединяя работу республиканских комиссариатов земледелия».

Основные активные действия по проведению коллективизации пришлись на январь — начало марта 1930 года, после выхода Постановления ЦК ВКП (б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» ([3]). В постановлении была поставлена задача в основном завершить коллективизацию к концу пятилетки (1932), при этом в таких важных зерноводческих районах, как Нижняя и Средняя Волга и Северный Кавказ, — уже к осени 1930 или весной 1931 гг.

Это вызывало резкое сопротивление крестьянства. Согласно данным из различных источников, приводимым О. В. Хлевнюком, в январе 1930 г. было зарегистрировано 346 массовых выступлений, в которых приняли участие 125 тыс. человек, в феврале — 736 (220 тыс.), за первые две недели марта — 595 (около 230 тыс.), не считая Украины, где волнениями было охвачено 500 населённых пунктов. В марте 1930 г. в целом в Белоруссии, Центрально-Черноземной области, в Нижнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири, на Урале, в Ленинградской, Московской, Западной, Иваново-Вознесенской областях, в Крыму и Средней Азии было зарегистрировано 1642 массовых крестьянских выступления, в которых приняли участие не менее 750—800 тыс. человек. На Украине в это время волнениями было охвачено уже более тысячи населённых пунктов. [3]

Борьба с перегибами

2 марта 1930 в советской печати было опубликовано письмо Сталина «Головокружение от успехов», в котором вина за «перегибы» при проведении коллективизации была возложена на местных руководителей.

14 марта 1930 ЦК ВКП (б) принял постановление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». На места была направлена правительственная директива о смягчении курса в связи с угрозой «широкой волны повстанческих крестьянских выступлений» и уничтожения «половины низовых работников». [4] После резкой статьи Сталина и привлечения отдельных руководителей к ответственности, темп коллективизации снизился, а искусственно созданные колхозы и коммуны начали разваливаться.

После XVI съезда ВКП (б) (1930), однако, произошёл возврат к установленным в конце 1929 года темпам сплошной коллективизации. Декабрьский (1930) объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) постановил в 1931 году завершить коллективизацию в основном (не менее 80 % хозяйств) на Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге, в степных районах Украинской ССР. В других зерновых районах коллективные хозяйства должны были охватить 50 % хозяйств, в потребляющей полосе по зерновым хозяйствам — 20-25 %; в хлопковых и свекловичных районах, а также в среднем по стране по всем отраслям сельского хозяйства — не менее 50 % хозяйств.

Коллективизация проводилась преимущественно принудительно-административными методами. Чрезмерно централизованное управление и в то же время преимущественно низкий квалификационный уровень управленцев на местах, уравниловка, гонка за «перевыполнением планов» негативно отразились на колхозной системе в целом. Несмотря на отличный урожай 1930 года, ряд колхозов к весне следующего года остался без посевного материала, в то время как осенью часть зерновых не была убрана до конца. Низкие нормы оплаты труда на «колхозных товарных фермах» (КТФ) на фоне общей неготовности колхозов к ведению крупного товарного животноводства (отсутствие необходимых помещений под фермы, запаса кормов, нормативных документов и квалифицированных кадров (ветеринары, животноводы и т. д.)) привели к массовой гибели скота.

Попытка улучшить ситуацию принятием 30 июля 1931 г. постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О развёртывании социалистического животноводства» на практике привела на местах к принудительному обобществлению коров и мелкого скота. Подобная практика была осуждена Постановлением ЦК ВКП(б) от 26 марта 1932 г.

Поразившая страну сильнейшая засуха 1931 года и бесхозяйственность при сборе урожая привели к значительному снижению валового сбора зерновых (694,8 млн ц. в 1931 г. против 835,4 млн ц. в 1930 г.).

Несмотря на это, на местах плановые нормы сбора сельхозпродукции стремились выполнить и перевыполнить — то же касалось и плана по экспорту зерновых, несмотря на значительное падение цен на мировом рынке. Это, как и ряд других факторов, в итоге привело к сложной ситуации с продовольствием и голоду в деревнях и мелких городах на востоке страны зимой 1931—1932. Вымерзание озимых в 1932 году и тот факт, что к посевной кампании 1932 года значительное число колхозов подошло без посевного материала и рабочего скота (который пал или был не пригоден для работы ввиду плохого ухода и отсутствия кормов, которые были сданы в счёт плана по общим хлебозаготовкам), привели к значительному ухудшению перспектив на урожай 1932 года. По стране были снижены планы экспортых поставок (примерно в три раза), плановых заготовок зерна (на 22 %) и сдачи скота (в 2 раза), но общую ситуацию это уже не спасало — повторный неурожай (гибель озимых, недосев, частичная засуха, снижение урожайности, вызванное нарушением базовых агрономических принципов, большие потери при уборке и ряд других причин) привёл к сильнейшему голоду зимой 1932 — весной 1933 гг.

Устав колхоза

Большинство коммун и ТОЗов в начале 1930-х гг. перешли на Устав сельскохозяйственной артели. Артель стала основной, а затем и единственной формой колхозов в сельском хозяйстве. В дальнейшем название «сельскохозяйственная артель» потеряло своё значение, и в действующем законодательстве, партийных и правительственных документах применялось наименование «колхоз». [4]

Примерный устав сельскохозяйственной артели был принят в 1930 г., его новая редакция была принята в 1935 г. на Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Земля закреплялась за артелью в бессрочное пользование, не подлежала ни купле-продаже, ни сдаче в аренду. Уставы определяли размеры приусадебной земли, находившейся в личном пользовании колхозного двора — от 1/4 до 1/2 га (в некоторых районах до 1 га). Определялось и количество скота, которое можно было содержать в личном хозяйстве колхозника. Для районов 1 группы Западно-Сибирского края, к примеру, нормы скота были таковы: 1 корова, до 2 голов молодняка, 1 свиноматка, до 10 овец и коз.

Членами артели могли стать все трудящиеся, достигшие 16-летнего возраста, кроме бывших кулаков и лишенцев (то есть лишенных избирательных прав). Глава хозяйства —председатель — избирался общим голосованием. В помощь председателю избиралось правление колхоза.

Колхозы обязывались вести плановое хозяйство, расширять посевные площади, повышать урожайность и др. Для обслуживания колхозов техникой были созданы машинно-тракторные станции.

Распределение продукции осуществлялось в такой последовательности: продажа продукции государству по твёрдым, чрезвычайно низким закупочным ценам, возврат государству семенных и прочих ссуд, расчёт с МТС за работу механизаторов, потом засыпка семян и фуража для колхозного скота, создание страхового семенного и фуражного фонда. Всё остальное можно было поделить среди колхозников в соответствии с количеством выработанных ими трудодней (то есть дней выхода на работу в течение года). Один отработаный в колхозе день мог быть засчитан как два или как полдня при разной квалификации колхозников. Больше всего трудодней зарабатывали кузнецы, механизаторы, руководящий состав колхозной администрации. Меньше всего зарабатывали колхозники на вспомогательных работах.

Как правило, колхозам не хватало продукции для выполнения даже двух-трех первых задач. Колхозникам же приходилось рассчитывать только на своё подсобное хозяйство.

Для стимуляции колхозного труда в 1939 г. был установлен обязательный минимум трудодней (от 60 до 100 на каждого трудоспособного колхозника). Не вырабатывавшие его выбывали из колхоза и теряли все права, в том числе и право на приусадебный участок.

Государство постоянно следило за использованием колхозами выделенного им земельного фонда и соблюдением нормы скота. Устраивались периодические проверки размеров приусадебных участков и излишки земли изымались. Только в 1939 г. у крестьян было отрезано 2,5 миллиона га земли, после чего оказались ликвидированными все остатки хуторских хозяйств сселённых в колхозные посёлки.

С 1940 г. поставки продуктов животноводства стали осуществляться не по количеству голов скота (их становилось всё меньше), а по количеству земли, занятой колхозами. Вскоре этот порядок распространился и на всю остальную сельскохозяйственную продукцию. Так стимулировалось использование колхозами всех пахотных земель, закреплённых за ними.

Колхозы после войны

После смерти Сталина политика государства по отношению к колхозам изменилась. Исключение из колхозов было запрещено, выплаты по трудодням были освобождены от налога, налог на приусадебные участки колхозников был уменьшен (он стал вдвое ниже, чем у рабочих и служащих).

Новый устав сельхозартели 1956 года разрешил колхозникам самим определять размеры приусадебного участка, количество скота, находящегося в личной собственности, минимум трудодней, а обязательные поставки и натуроплаты заменил закупом. Изменились и принципы оплаты труда в колхозах: вводилось ежемесячное авансирование и форма денежной оплаты по дифференцированным расценкам труда.[5]В 1966 г. оплата по трудодням была заменена гарантированной оплатой труда.[6]

Большинство колхозов в 1990-е годы прекратили своё существование либо преобразовались в хозяйственные общества или производственные кооперативы.

Стереотипные наименования

Колхоз имени Ленина — распространенное наименование колхозов и других сельских хозяйств, применявшееся в разных регионах СССР, включая как РСФСР, так и все другие союзные республики. После распада СССР и ликвидации системы Советов многие колхозы были преобразованы в хозяйственные общества, лишь малая часть их них осталось кооперативами. Однако некоторые из бывших и существующих колхозов имени Ленина, тем не менее, сохранили свои наименования.

Рентабельность колхозов и совхозов в СССР и были ли они благом для селян

Здравствуйте, дорогие друзья!

На моем старом дзен-канале один читатель высказался о совхозах и колхозах, что они не приносили никакой выручки и не были рентабельны. Мол, сплошная черная дыра для вливания денег.

Возможно, доля правды в его словах есть. Но… Давайте обратимся к статистическому источнику того времени «Народное хозяйство СССР».

Рентабельность совхозов и колхозов

Согласно статистике, еще в 1980 году и колхозы, и совхозы по большей части действительно были убыточны. Например, из 25 900 колхозов по всей стране убыточных хозяйств насчитывалось 13 700. То есть более половины. Причина такой убыточности была в низких закупочных ценах государством при растущих издержках колхозов.

И еще одна причина повышения рентабельности крылась в дифференцированных надбавках по агроклиматическим зонам для некоторых хозяйств.

При таком ценообразовании нужно было страдать полной профанацией руководству хозяйств, чтоб колхоз или совхоз был нерентабельным. Но таковые были, судя по цифрам статистического ежегодника. Но в целом рентабельность сельского хозяйства была.

Нужно понимать, что в любой стране мира сельское хозяйство является дотационным. Ведь риски неурожая есть всегда.

И если даже принять версию читателя об убыточности всех сельских хозяйств СССР, то мы прекрасно знаем, что государство в то время весьма недурно поддерживало колхозы и совхозы и не было такого развала, как в современных условиях жизни. Более того, не было огромного количества паразитирующих посредников. Сельхозпродукция поставлялась и закупалась напрямую государством.

Были ли благом для селян сельхозпредприятия в СССР?

Приведу один пример из своей советской прошлой жизни. Будучи школьником в 8 классе я работал наравне с другими девчонками и мальчишками в школьной бригаде. Об этом подробнее вы можете почитать ЗДЕСЬ.

Мы работали на заготовке сена для совхоза. По результатам работы получили первую свою зарплату 300 рублей, а на второй год работы и того больше — 660 рублей. Это были в то время «космические» деньги.

Так были ли благом совхозы и колхозы для сельских жителей? От себя могу сказать сразу, что да, были. Села, деревни и поселки процветали в то время. Строилось жилье, школы, детсады, больницы, выдавали бесплатные путевки в санатории и на отдых для коллективных поездок по стране и многое другое.

Сельчане работали и получали неплохие деньги. Кто-то опять же может возразить, что, мол, платили копейки. Вот уж не знаю — где платили копейки, но у нас почему-то многие покупали мотоциклы в селе. Да, с машинами было туго, нужно было в очереди стоять, но кто в то время задумывал приобрести авто, тот записывался в очередь и терпеливо ждал.

Воровали? Да, воровали. Комбикорм, зерно, топливо сливали. И как бы там ни было все равно всем всего хватало. Занималось ли руководство приписками? Не знаю, в бухгалтерии при этом не был, но подозреваю, что да. И опять же все было ровно и никто особо не страдал. Было много профанации и тупизма? Было, да как впрочем и сейчас везде это есть.

Простые сельские люди жили, работали, получали зарплаты и верили в будущее. Они не вникали в то, что закупал СССР зерно за рубежом, как многие писали, не вникали в то, что государство дотировало в сельское хозяйство большие деньги, поддерживало всячески различные инициативы и новаторство.

Что простому человеку нужно было? Стабильная работа и такая же зарплата в своем селе. И что бы там ни говорили, какие негативные аргументы ни предъявляли бы сейчас — огромная страна жила в целом весьма неплохо.

Сельский народ жил и работал. Играли свадьбы и заводили семьи. В селах и деревнях развивалась инфраструктура. Народ жил и не беспокоился о будущем.

А теперь ответьте на поставленный вопрос в подзаголовке сами себе, если сравнивать нынешнее время с прошлым советским.

Юморок:

Горбачев объяснил свое долголетие:

— В ад не принимают — боятся, что развалю.