Что такое союзные сложноподчиненные предложения

Сложноподчинённые предложения. Примеры

Сложноподчинённое предложение складывается из главной части и зависимого от неё придаточного предложения.

Приведем примеры сложноподчинённых предложений с разными видами придаточных частей.

Что такое сложноподчиненное предложение?

Сложноподчинённое предложение состоит из двух и более простых предложений, одно из которых является главным, а другое — зависимым. Зависимость одного предложения от другого выражается подчинительными союзами и союзными словами.

Часть, в которой находится подчинительный союз или союзное слово, является придаточным предложением, соответственно, часть, в которой их нет, называется главным предложением, или главной частью.

Синтаксически зависимая часть сложноподчиненного предложения называется придаточным предложением.

Связь между главным и придаточным предложением более тесная, чем в сложносочиненном предложении, где его части сохраняют относительную самостоятельность. Например, рассмотрим предложение:

Было ясно, что дед с отцом не успеют закончить к вечеру крышу дома.

Сообщение, которое несет в себе главная часть (было ясно) неполно без пояснения его второй частью, поэтому связь между главным и зависимым предложениями более тесная, чем в сложносочиненном предложении.

Подчинительные союзы и союзные слова выражают различные смысловые отношения между главной и придаточной частями. В зависимости от этого различают следующие виды сложноподчиненных предложений:

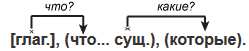

Сложноподчиненные предложения также можно разделить на две большие группы в зависимости от того, относится ли придаточная часть к одному слову в главной части или поясняет её всю. В главной части одно слово поясняют следующие придаточные части:

Поясняют все главное предложение придаточные части:

Примеры сложноподчиненных предложений с разными видами придаточных частей

Придаточная изъяснительная часть относится в главном предложении к словам со значением речи (говорить, рассказать, спросить, отвечать), мысли (думать, решать), чувства (радоваться, обижаться, сердиться). Она «изъясняет» (истолковывает, раскрывает их смысл) и отвечает на падежные вопросы что? о чём? чем? чему?

К главной части придаточное изъяснительное присоединяется с помощью союзов (ли, будто, как, чтобы) и союзных слов (кто, что, где, когда, зачем, как).

Предложения с придаточными изъяснительными

Я стал дожидаться, скоро ли солнышко встает (И. Никитин).

Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита (Ф. И. Тютчев)

Я уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей жизни (К. Паустовский).

Предложения с придаточными определительными

Придаточное определительное предложение поясняет слово с предметным значением в составе главного предложения и отвечает на вопросы какой? каков? чей?

К главной части придаточное определительное присоединяется союзными словами (какой, который, чей, где, куда, откуда).

Предложения с придаточными образа действия

Этот тип придаточных относится к указательному слову «так» в главной части и обозначает, каким образом совершается действие.

Следует прожить свою жизнь так, чтобы потом не было за что краснеть.

Она говорила так, как будто держала что-то за щекой.

Предложения с придаточными меры и степени

Придаточные меры и степени относятся к указательным словам «так», «такой», «столько», «настолько», «до того», обозначают степень проявления признака, качества, действия и отвечают на вопросы в какой степени? сколько? насколько?

Биатлонистка Дарья Домрачева прошла дистанцию быстрее, чем предполагали журналисты.

Время шло медленнее, чем капала в бочку дождевая вода с крыши.

Дождь прошел так быстро, что земля в саду под яблонями не успела как следует намокнуть.

Предложения с придаточными места

Придаточные места относятся к наречиям «там», «туда», «оттуда», «везде», «всюду», «отовсюду» или обстоятельствам места и отвечают на вопросы где? куда? откуда?

Там, где люди борются с пургой, встанет над тайгой наш город юный (М. Исаковский).

Куда ведёт путь прямой, туда не ездят на кривой.

Где нет знаний, там нет и смелости.

Куда дерево подрублено, туда оно и валится.

Предложения с придаточными времени

Придаточные времени поясняют все главное предложение и отвечает на вопросы когда? как долго? с каких пор?

Когда зашло солнце, мы вернулись на бивак.

Как только наступил рассвет, туристы двинулись в путь.

Пока я дышать умею, я буду идти вперед (Лев Ошанин).

Предложения с придаточными цели

Придаточное предложение цели называет цель, а главное — предпосылку, которая обеспечивает достижение указанной цели. От главного предложения зададим к нему вопросы с какой целью? зачем? для чего?

Ребята остались в школе после уроков, чтобы поиграть в волейбол.

Наконец, смущаясь и краснея, она повернулась ко мне, чтобы спросить об этом.

Мне нужен мир, чтоб всей земле моей вовек не знать военного пожара (А. Безыменский).

Предложения с придаточными причины

Придаточная часть причины указывает причину того, о чем говорится в главном предложении, и отвечает на вопросы почему? отчего? по какой причине?

Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое.

Может, Блок искал эту тишину и близость моря, потому что она возвращает смятенному человеческому сердцу спокойствие (К. Паустовский).

Он владел одинаково плохо всеми европейскими языками и в разговоре постоянно перемешивал их, коверкал слова, может быть, несколько умышленно, поскольку в каждом акробате всегда сидит немного клоуна (Александр Куприн).

Предложения с придаточными уступительными

Действие в главном предложении разворачивается вопреки тому, о чем говорится в придаточной уступительной части. Придаточная уступки отвечает на вопросы несмотря на что? вопреки чему?

Человек должен трудиться в поте лица, кто бы он ни был (А. Чехов).

Хотя утро было прекрасное, но выехали в поле не так рано (С. Аксаков).

Пускай шумит волна морей, утёс гранитный не повалит (М. Лермонтов).

Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо (В. Гаршин).

Предложения с придаточными условными

В придаточной условной части содержится условие, в рамках которого развивается событие, обозначенное в главной части.

Ты должен посвятить отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть честный человек (Фонвизин).

Если по-русски скроен, и один в поле воин (Пословица).

Когда я зря минуту потерял, мне жаль себя (С. Островой).

Предложения с придаточными следствия

Придаточные следствия указывают на итог, результат, вытекающий из того, о чем идет речь в главной части. От главной части к придаточной задается вопрос что явилось следствием?

Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции видны были только колокольня и трубы ситценабивной фабрики… (А. Чехов).

Не было ни одной тучки, вследствие чего небесный свод казался голубой хрустальной чашей (А. Чехов).

Тихий звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине постукивание маятника казалось сильным звуком (Л. Толстой).

Предложения с придаточными сравнения

В сложноподчиненных предложениях с придаточными сравнения два события сравниваются, уподобляются друг другу.

На низине, за опушкой кричали чибисы, точно плакали маленькие дети (С. Сергеев-Ценский).

Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек лёгкая стая с замираньем летит на звезду (С. Есенин).

Жизнь теченье своё изменила, как река изменяет русло (Н. Некрасов).

Подчинительные союзы и союзные слова в СПП

Союзы и союзные слова — это связующее звено между главным и зависимым предложением в сложноподчиненном предложении (СПП). Чтобы понять, что такое союзы и союзные слова, вспомним, какое предложение является сложноподчинённым. Приведем список союзных слов и подчинительных союзов в зависимости от того, какую по смыслу придаточную часть они присоединяют к главному предложению.

Подчинительные союзы

Части сложноподчиненного предложения синтаксически неравноправны. Между ними существует подчинительная связь. Придаточное предложение зависит от главного по смыслу и синтаксически.

В сложноподчиненном предложении подчинительная связь между главной и зависимой частью выражается с помощью синтаксического вопроса, задаваемого к зависимому предложению, и подчинительного союза или союзного слова.

Узнаем из таблицы, какие бывают подчинительные союзы в зависимости от смысловых отношений между главной и придаточной частью сложного предложения.

Между частями сложноподчиненного предложения существуют изъяснительные, пространственно-временные, причинно-следственные, уступительные, сравнительные и другие отношения.

Необходимыми элементами в структуре сложноподчиненных предложений являются союзные слова и подчинительные союзы.

| Типы подчинительных союзов | Выражаемые отношения | Примеры |

|---|---|---|

| Изъяснительные | Выражают отношения пояснения | Что, чтобы, как и др. |

| Временные | Выражают временные отношения | Когда, как только, лишь только, едва, только, лишь, прежде чем, с тех пор как, пока, пока не, после того как, до тех пор пока, по мере того как, после того как и др. |

| Причинные | Выражают причинные отношения | Потому что, так как, ибо, вследствие того что, благодаря тому что, ввиду того что, оттого что, в связи с. |

| Условные | Выражают условные отношения | Если, коли, раз, ежели, кабы. |

| Целевые | Выражают целевые отношения | Чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы и др. |

| Сравнительные | Выражают сравнительные отношения | Как, словно, будто, как будто, точно, чем, нежели, подобно тому как, как если бы и др. |

| Уступительные | Выражают уступительные отношения | Хотя, не смотря на то что, пускай, пусть и др. |

| Следственные | Выражают следственные отношения | Так что. |

Виды подчинительных союзов

Подчинительные союзы делятся на следующие группы:

1. изъяснительные (примеры) — что, чтобы, как, как бы, будто, будто бы

Юра вздрагивал, и ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше (Н. В. Гоголь. Тарас Бульба).

2. временные (примеры) — когда, как, едва, лишь, лишь только, как только, пока, пока не, в то время как, после того как, перед тем как, с тех пор как, по мере того как и др.

Пока продолжались эти разговоры, наступила ночь (Жюль Верн. Дети капитана Гранта).

Варенуха чиркнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, лишь только дверь за ней захлопнулась, вскрыл квадратик (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

3. сравнительные (примеры) — как, будто, словно, точно, как будто, как если бы, подобно тому как и др.

Слезы беспомощности и обиды катились у него по щекам, словно все горести долгих восьмидесяти семи лет отразились на его опечаленном лице (Джек Лондон. Алая чума).

Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны (М. Н. Булгаков. Белая гвардия).

4. целевые — чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы, для того чтобы, лишь бы и пр.

На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в неё бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? (А. С. Пушкин. Повести Белкина).

5. причинные — потому что, оттого что, так как, поскольку, ибо, ввиду того что, благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что, из-за того что и др.

Поскольку они говорили тихо, я не стал прислушиваться (Анатолий Рыбаков. Каникулы Кроша).

Должно быть, молодой человек взглянул на неё каким-то особенным взглядом, потому что и в её глазах мелькнула вдруг прежняя недоверчивость (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

Но всё же я не вернулся домой, так как мне было стыдно показаться на глаза близким (Даниель Дефо. Робинзон Крузо).

6. условные — если, ежели, если бы, кабы, раз и др.

Но уж раз вы приобрели эти акции, то держитесь за них (Джек Лондон. Сердца трёх).

Разговор их был, вероятно, другой, ежели бы они говорили не при звуках песни (Лев Толстой. Война и мир).

7. уступительные — хотя, пусть, пускай, даром что, несмотря на то что, невзирая на то что

Вообще его любили, хотя и почитали гордым (А. С. Пушкин. Повести Белкина).

Всю ночь я проспал крепким сном, несмотря на то что шёл дождь (Даниель Дефо. Робинзон Крузо).

8. следствия — так что

Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя (А. С. Пушкин. Дубровский).

Но расстояние между телеграфными столбами по этой дороге шестьдесят ярдов, так что высчитать скорость ничего не стоит (Артур Конан Дойль. Записки о Шерлоке Холмсе).

Рон крепче сжал руль, так что побелели костяшки пальцев (Джоан Роллинг. Гарри Поттер и тайная комната).

Союзные слова

В сложноподчиненном предложении в роли подчинительных союзов выступают слова самостоятельных частей речи — местоимения и наречия. Относительные местоимения и относительные местоименные наречия — это союзные слова.

В отличие от союзов, слов служебной части речи, союзные слова, хотя выполняют роль союза, в то же время остаются полноправным членом придаточного предложения.

Туристы поднялись на холм, с которого открылся прекрасный вид на старый город.

В придаточном предложении местоимение «с которого» замещает слово «с холма»:

…с холма открылся прекрасный вид на старый город.

Относительное местоимение выступает в роли союзного слова. К нему можно задать вопрос:

открылся (откуда?) с которого (с холма).

Союзное слово «с которого» является второстепенным членом придаточного предложения — обстоятельством.

Перечислим союзные слова — местоимения :

Примеры предложений с союзными словами — местоимениями

Разрешите полюбопытствовать, кто имеет честь быть первым? (Артур Конан Дойль. Собака Баскервилей).

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихнет и милостиво со мною разговаривает (А. С. Пушкин. Повести Белкина).

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы (Лев Толстой. Анна Каренина).

Но каков этот срок, не знал и узнать не мог (Анатолий Рыбаков. Дети Арбата).

Неужели он обречен на гибель, этот юноша с прекрасным сильным телом, юноша, чей голос звучит, как призыв горна и звон оружия? (Джек Лондон. Железная пята).

А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Но он вошел уже в такой раж, что не замечал, сколь тщетны его усилия (Джек Лондон. Сердца трех).

Рассмотрим два простых предложения:

Я сейчас расскажу тебе. Зачем мне нужен этот альбом?

В первом предложении явно присутствует какая-то недосказанность:

я расскажу тебе о чём?

Чтобы получилось информативное полноценное сообщение, объединим эти простые предложения в одно и получим сложноподчиненное предложение:

Я сейчас расскажу тебе, зачем мне нужен этот альбом.

Как видим, с ролью союза вполне справилось местоименное наречие «зачем». Это союзное слово. Оно является полноправным членом придаточного предложения в отличие от подчинительного союза.

В составе сложноподчиненного предложения союзными словами являются местоименные наречия :

Примеры предложений с союзными словами — наречиями

Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил (А. С. Пушкин. Повести Белкина).

Догадывались, зачем царь позвал во дворец (Алексей Толстой. Пётр Первый).

Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба (Н. В. Гоголь. Мёртвые души).

А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно тупая игла выскочила из сердца (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать (Лев Толстой. Анна Каренина).

Мод выпустила его руку, отчего пальцы его слегка разжались и карандаш выпал (Джек Лондон. Морской волк).

Тут он потерял терпение и начал роптать, почему его всегда заставляют делать то, что он не хочет (Марк Твен. Приключения Тома Сойера).

Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Как отличить союзы от союзных слов

Чтобы отличить союз от союзного слова, предпримем некоторые приемы проверки.

Первый прием — это разбор придаточной части по членам предложения.

Подчинительные союзы не являются членами придаточного предложения, а служат только для присоединения придаточных к главному предложению или к другому придаточному.

Слово «что» грамматически не связано с другими членами предложения, к нему нельзя поставить вопрос. Значит, это подчинительный союз.

Второй прием — изъять союз из предложения.

Подчинительный союз можно опустить, и тогда сложное предложение превратится в бессоюзное без искажения его содержания.

Артём никогда не считал: жизнь его пройдет гладко и без забот.

Мама, видимо, догадывалась, что таится у меня в душе.

В этих предложениях союзные слова «где» и «зачем», выраженные местоименными наречиями, являются второстепенным членом предложения обстоятельством, которое невозможно изъять из высказывания.

Третий прием. Выясним, можно ли исследуемое слово выделить интонационно. На союзное слово обязательно падает логическое ударение, а на союз нет.

Все увидели, как Саша бросил палку в речку (союз, не член предложения, можно опустить).

Андрей не знает, как нарисовать лошадь (союзное слово, обстоятельство образа действия).

Четвертый прием. Союз заменяется только другим союзом, а союзное слово — союзным словом.

Когда прошла неделя ожидания, наконец пришло от сына письмо.

После того как прошла неделя ожидания, наконец пришло от сына письмо.

У ивы, что стоит у самого берега, плавает утка с утятами.

У ивы, которая стоит у самого берега, плавает утка с утятами.

Чаще всего омонимичными являются союзы и союзные слова «что», «как», «когда», которые различаем, проанализировав придаточное предложение с помощью указанных приёмов проверки.

Видео «Союзные слова как средства связи в СПП»

Сложноподчинённые предложения

Придаточное предложение может находиться после главного, перед ним или в середине главного.

Придаточные предложения бывают трёх видов:определительные, изъяснительные и обстоятельственные.

Придаточные определительные могут находиться только после определяемого слова, они поясняют имя существительное, отвечают на вопрос какой? и присоединяются союзными словами который, которая, которое, которые, что.

Наступили дни, о которых я давно мечтал.

Если придаточные предложения поясняют местоимение, то они называются местоименно-определительными. Такие придаточные могут находиться как после главного предложения, так и перед ним.

Всё успевает тот, кто рано встаёт.

Кто рано встаёт, тот всё успевает.

Я знаю, откуда ты приехал.

В главном предложении могут быть указательные слова, выполняющие функцию дополнения.

П ридаточные изъяснительные обычно стоят после слова, к которому относятся.

Союз-частица ли всегда находится в середине придаточного изъяснительного. Это надо учитывать при постановке запятой.

Я не помню, был ли он здесь.

Придаточные обстоятельственные поясняют всё главное предложение или слово, нуждающееся в пояснении, отвечают на вопросы обстоятельства.

Я видел, что мальчики бросали камешки, которые не долетали и до середины реки.

При последовательном подчинении одно придаточное предложение может оказаться внутри другого придаточного предложения. При этом на стыке этих придаточных могут оказаться рядом два подчинительных союза или подчинительный союз и союзное слово. Запятая на стыке двух подчинительных союзов (или союза и союзного слова) не ставится в том случае, если второе придаточное предложение нельзя изъять без изменения всего сложного предложения (в этом случае далее следует вторая часть двойного союза – то, так, но ). Сравни: Я знаю, что, если не выучить это правило, сдать экзамен очень сложно. Я знаю, что если не выучить это правило, то сдать экзамен очень сложно.

Отец долго объяснял, что рыба не ловится в местах с быстрым течением, что рыбаку необходимы терпение и наблюдательность.

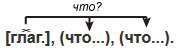

Если однородные придаточные предложения прикрепляются к главному одним и тем же союзом, то этот союз может опускаться в одном или нескольких придаточных (но союз легко восстановить). Отец долго объяснял, что рыба не ловится в местах с быстрым течением, рыбаку необходимы терпение и наблюдательность. [глаг.], (что. ), (. ).

Если однородные придаточные связаны одиночным соединительным или разделительным союзом ( и, да в значении «и», или, либо ), то запятая между придаточными предложениями не ставится. Отец долго объяснял, что рыба не ловится в местах с быстрым течением и что рыбаку необходимы терпение и наблюдательность. [глаг.], (что. ) и (что. ).

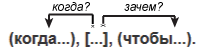

Когда мы подъезжали к дому, внимательно смотрели вперёд, чтобы увидеть встречающих.

Поделись с друзьями в социальных сетях: