Что такое спайки после операции аппендицита

Спайки в кишечнике

Спайки кишечника — это тяжи соединительной ткани, которые, прорастая, связывают петли кишечника между собой и/или с другими органами брюшной полости и таза. Спайки серьезно нарушают функцию кишечника, могут приводить к завороту, уменьшению просвета кишки и, как следствие, к кишечной непроходимости.

В норме, при восстановлении любой поврежденной ткани образуются фибриновые нити, но впоследствии включается механизм рассасывания. Спайки в кишечнике образуются, когда рассасывания не происходит, или оно неполноценное. Нити уплотняются, прорастают дальше в органы и ткани, ограничивают подвижность кишечной трубки.

Классификация

Кишечные спайки классифицируются по степени прочности и некоторым морфологическим характеристикам. Шкала оценки выраженности спаечного процесса выглядит следующим образом:

Основные причины, вызывающие кишечные спайки

Самая частая причина – это оперативное вмешательство с рассечением брюшины (при лапароскопическом методе осложнения в виде спаечных процессов гораздо ниже, чем при открытой операции).

Сахарный диабет, нарушение свертываемости крови, инфекционные заболевания, частые оперативные вмешательства также повышают риск образования спаек.

Диагностика

Лабораторных тестов на определение спаечных процессов нет. Для установления диагноза проводятся клинические исследования:

Способы лечения

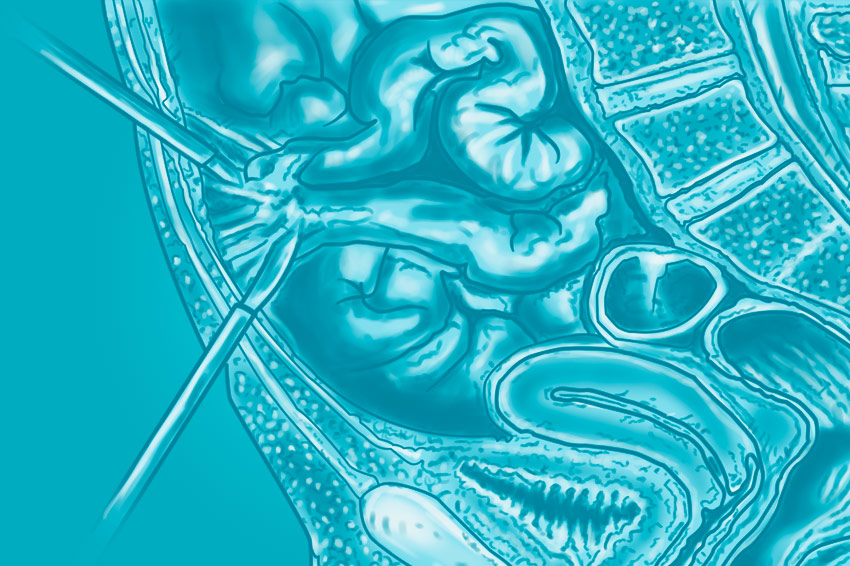

Основной вектор действий при лечении спаек в кишечнике – это возвращение нормального расположения и функциональности кишечных петель путем разъединения спаек и удаление сильно пострадавших участков. Проводится хирургически – открытым или лапароскопическим методами.

Рыхлые спайки разъединяются тупым способом, а более плотные и васкуляризированные при помощи инструментов с последующим наложением швов. При необратимом повреждении участка кишечника спайками этот конгломерат удаляется полностью, а стенка сшивается с максимальным сохранением анатомической формы. Могут также иссекаться и участки затронутых поврежденных органов.

Незаменимым в лечении кишечных спаек является применение назоинтестинального зонда. Основная задача применения этого метода – расправление, ликвидация непроходимости, восстановление нормального кровообращения в стенке кишечника. Применение зонда ускоряет процесс заживления, стимулирует возвращение моторики и прочих функциональных способностей пострадавшему кишечнику. Вводится зонд во время операции совместно хирургом и анестезиологом через носоглотку, пищевод, в полость желудка, 12-перстную кишку и непосредственно в кишечник. Он причиняет некоторый дискомфорт пациенту, но ускоряет выздоровление. Обычно ставится на 3-5 дней. Максимум 7. Решение о снятии принимает лечащий врач на основании наблюдения и результатов клинических исследований.

Последствия спаечного процесса

Нарушение режима питания, предписанного врачом, малоподвижный образ жизни, неконтролируемый приём лекарственных препаратов – все это может спровоцировать новые патологические очаги.

Почему важно при первых симптомах обращаться к врачу

Спаечная болезнь опасна и зачастую протекает незаметно, пока не разовьется в труднообратимую патологию. Если в анамнезе были операции, травмы живота, врожденные аномалии кишечника, пупочная грыжа, то не надо стесняться запоров, вздутий и других деликатных признаков болезни. Не стоит уповать и на народные средства – в случае со спайками они лишь ненадолго уберут симптомы и дадут время тяжам прорасти еще глубже.

Юсуповская больница оказывает полноценный цикл медицинских услуг, включая, стационарное лечение, обследование, хирургию и реабилитацию. Предусмотрены диагностические процедуры любого уровня сложности. К каждому пациенту предусмотрен индивидуальный подход, что гарантирует положительную динамику в лечении.

Для записи на первичный прием к специалисту позвоните по указанным на сайте телефонам или заполните стандартную форму в онлайн-режиме, оставив контактные данные для обратной связи.

Спайки после аппендицита

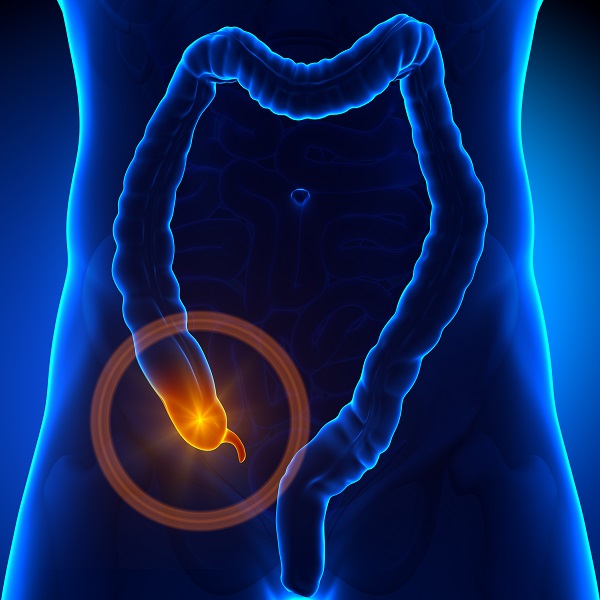

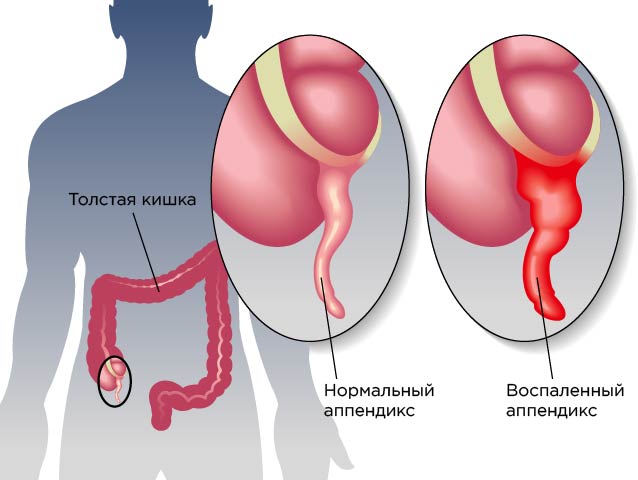

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса).

В популяции частота развития аппендицита превышает 5%. Чаще он отмечается у подростков, но может регистрироваться в любом возрасте.

Операция по удалению воспаленного аппендикса (аппендектомия) – самая распространенная в абдоминальной хирургии и составляет 25% среди всех экстренных операций.

Основной причиной развития аппендицита является – закупорка аппендикса из-за:

Клинические и лабораторные признаки аппендицита

Острая боль в животе — самый яркий и частый симптом при аппендиците.

Клиническая картина острого аппендицита развивается в течение 4-48 часов.

Классические симптомы острого аппендицита включают:

К сожалению, классические проявления встречаются менее, чем у половины пациентов с аппендицитом.

Наблюдается вариабельность симптоматики аппендицита. Боль может не иметь локализованного характера, может быть размытой или, в редких случаях, отсутствовать, особенно у детей.

У пожилых и беременных нередки атипичные проявления: в меньшей степени выражены боль и местная болезненность.

В анализе крови повышение числа лейкоцитов может наблюдаться не с первых часов заболевания.

Острый аппендицит может маскироваться под пищевую инфекцию, что может привести к промедлению, позднему обращению в хирургический стационар и, как следствие, развитию опасного осложнения – перитонита.

При малейшем подозрении на аппендицит необходимо срочно обратиться к хирургу.

Диагностика острого аппендицита

Диагностика острого аппендицита может быть затруднительна. Хирург учитывает жалобы пациента, данные клинического осмотра, лабораторных методов исследования. Учитывая вариабельность проявления заболевания нередко требуются дополнительные методы исследования:

Необходимо отметить, что для постановки диагноза острый аппендицит информативность ультразвукового исследования ограничена, но имеет большее значение для дифференциального диагноза с другими заболеваниями брюшной полости и полости малого таза (особенно у женщин).

Компьютерная томография не всегда доступна для выполнения в экстренном режиме, но неоценима для дифференциальной диагностики, особенно у пациентов с ожирением или атипичной локализацией червеобразного отростка.

МРТ брюшной полости для диагностики аппендицита проводят только у беременных, которым противопоказаны методы исследования с использованием ионизирующей радиации.

Иногда даже после полного обследования трудно с уверенностью поставить диагноз острого аппендицита и подтвердить необходимость аппендектомии. Поэтому необходимо динамическое наблюдение за клинической картиной, за лабораторно-инструментальными показателями.

В крайнем случае с целью уточнения диагноза проводится диагностическая лапароскопия. Преимущество диагностической лапароскопии в том, что при подтверждении диагноза сразу выполняется операция по удалению аппендикса.

До внедрения лапароскопии в рутинную хирургическую практику частота диагностических ошибок при остром аппендиците была довольно велика 15-25%. Особенно часто в группу диагностического риска попадали женщины фертильного возраста и беременные. У женщин репродуктивного возраста симптомы острых гинекологических заболеваний, особенно воспалительной природы, проявляются сходным образом с острым аппендицитом, что может привести к гипердиагностике аппендицита и удалению малоизменённого аппендикса.

Классификация клинических форм острого аппендицита

Острый аппендицит подразделяют на формы, являющиеся последовательными стадиями развития патологического процесса:

Осложнения острого аппендицита

Если острый аппендицит вовремя не диагностирован и не прооперирован, то возможно развитие следующих осложнений:

Инфильтрат вокруг аппендикса или его перфорация могут привести к развитию периаппендикулярного абсцесса (скопление осумкованного инфицированного выпота (гноя) вокруг червеобразного отростка) или разлитому гнойному перитониту (инфицирование всей брюшной полости).

Если имеет место перфорация червеобразного отростка, то тяжесть состояния пациента ухудшается, возрастает риск смертности (около 1%).

Основная причина разрыва аппендикса — задержка с диагностикой и хирургическим вмешательством.

Лечение острого аппендицита

Лечение острого аппендицита подразумевает хирургическое удаление аппендикса (аппендэктомию) открытым (разрез брюшной стенки) или лапароскопическим методом.

В случае диагностики острого аппендицита в ходе лапароскопии, при отсутствии осложнений, проводится лапароскопическая аппендэктомия.

Если в ходе лапароскопии обнаруживается разлитой перитонит или неудобное, нетипичное расположение аппендикса, то проводится аппендэктомия открытым способом.

Осложнения после аппендэктомии

Любое хирургическое вмешательство имеет риск осложнений. Частота осложнений после аппендэктомии составляет от 2,1% до 4,6%.

Ранние осложнения после аппендэктомии могут быть связаны с гнойно-воспалительными процессами в брюшной полости.

Чем более поздно от начала появления симптомов проведена аппендэктомия, тем выше вероятность гнойно-воспалительный осложнений.

Поздние осложнения преимущественно связаны со спаечным процессом в брюшной полости, развившимся после перенесённого заболевания и хирургического лечения.

Степень выраженности спаечного процесса после аппендэктомии зависит от клинической формы аппендицита, при которой он был прооперирован, наличия/отсутствия осложнения острого аппендицита, протекания послеоперационного периода и реактивности организма.

Спайки, образовавшиеся после аппендэктомии, могут «пережать» петлю кишечника и спровоцировать развитие острой кишечной непроходимости.

Острый аппендицит, осложнённый перитонитом, может стать причиной трубно-перитонеального бесплодия у женщин вследствие развития спаечного процесса в области малого таза.

В литературных обзорах указывается, что до 40% случаев острой кишечной непроходимости возникает после перенесенной пациентом аппендэктомии.

Профилактика развития спаек после аппендэктомии

Профилактика спаечного процесса после аппендэктомии начинается ещё до проведения операции.

Затягивание хирургического лечения приводит к более выраженным воспалительным изменениям в аппендиксе и увеличивает риск гнойно-воспалительных осложнений. Важно провести аппендэктомию на флегмонозном этапе, не доводя до развития гангренозной формы и осложнений.

При неосложнённой аппендэктомии есть дополнительная возможность провести профилактику спаечного процесса с помощью применения противоспаечного барьера. Наиболее целесообразно применять барьер в виде геля, который позволяет обволакивать сложные анатомические образования брюшной полости. Гиалуроно-содержащий противоспаечный гель Антиадгезин, помимо барьерных, обладает дополнительными свойствами: способствует лучшей регенерации тканей.

Перед завершением операции аппендэктомии для профилактики спайкообразования хирург обрабатывает противоспаечным гелем поверхность слепой кишки, париетальную брюшину правой подвздошной области, а у женщин дополнительно наносит гель в область правых придатков.

В случае развития осложнений острого аппендицита противоспаечные барьеры не применяют, так как тактика ведения раны у таких пациентов иная: промывание брюшной полости растворами, оставление дренажа для оттока содержимого из раны.

После аппендэктомии пациенту назначается:

Обсуждайте с Вашим хирургом вопросы профилактики спаек до операции.

Спаечная болезнь: когда заподозрить?

Спаечная болезнь брюшной полости: причины, проявления, профилактика

Спайки в брюшной полости могут доставить неприятности людям, перенёсшим операции на брюшной полости или воспалительные заболевания органов брюшной полости. Проявления варьируются от незначительных редких болей до неотложных хирургических состояний. Эксперт портала «Сибмеда» – Геннадий Николаевич Толстых, к.м.н, Заслуженный врач РФ, заведующий отделением хирургии ГНОКБ.

Почему образуются спайки?

В хирургической практике под спаечной болезнью брюшной полости подразумевают состояние, когда между внутренними органами, расположенными в брюшной полости, образуются разного вида и строения перемычки или тяжи из соединительной ткани, которые и называются спайками.

Изначально это защитный процесс, потому как посредством образования спаек организм стремится ограничить патологический очаг, блокируя его. При нормальном течении заболевания, по прошествии определённого времени, спайки исчезают, а если и остаются, то не дают о себе знать, и пациенты могут не подозревать об их существовании.

Но в некоторых случаях процесс спайкообразования становится избыточным. Образовавшиеся спайки из соединительной ткани начинают влиять на функцию органов, с которыми соприкасаются, и появляются симптомы болезни. Если спаечный процесс затрагивает тот или иной отдел кишечника, будут симптомы нарушения его работы, иногда вплоть до нарушения проходимости. Локализация спаечного процесса в малом тазу у женщин может быть причиной деформации и непроходимости маточных труб с бесплодием.

Причины спаечной болезни

Спаечная болезнь может развиться в любом возрасте. Собственно, спаечный процесс в брюшной полости после оперативных вмешательств развивается у 20-80 % больных. Из них в 2-8 % случаев впоследствии развивается спаечная болезнь с характерными признаками. Чаще встречается у женщин – соотношение 2:1 по отношению к мужчинам. Однако в зависимости от причинной патологии соотношение изменяется. Например, спаечная болезнь после удаления аппендикса чаще бывает у женщин – 3:1.

К сожалению, спаечная болезнь нередко сопутствует хирургическим методам лечения, так как каждая операция – это травма. Врач, спасая пациента от одного смертельного заболевания, невольно способствует появлению нового заболевания. Надежду в этом плане даёт развитие лапароскопической и транслюминальной хирургии.

Основным причинным фактором в образовании спаек выступает то или иное воздействие на брюшину – покров, выстилающий брюшную полость и покрывающий органы.

Геннадий Толстых рассказал: «Скорее, надо вести речь не об операциях, а о заболеваниях, которые чаще приводят к спаечной болезни брюшной полости. Основные причины – это травмы брюшной полости, когда в неё попадает кровь. Затем идут заболевания брюшной полости, сопровождающиеся воспалением брюшины, то есть перитонитом. Часто это гинекологические воспалительные заболевания. Аутоиммунные заболевания также способствуют появлению спаечной болезни брюшной полости. Также резко увеличивает риск развития спаечной болезни нагноение послеоперационной раны.

Если говорить о последствиях операций на брюшной полости, то чаще спаечная болезнь возникает после обширных вмешательств, а также после повторных операций. Раньше использовался метод процентов, согласно которому, после второго оперативного вмешательства риск появления спаечной болезни составляет примерно 20%, после трёх операций – 30%, после пяти – уже 50%.

Главная причина – это реакция организма на травмирующие факторы, кровь в брюшной полости и т.д. Конечно, влияет и бережное отношение к тканям во время операции, максимально малая травматичность её выполнения, тщательная остановка даже малейшего кровотечения. Влияют также такие факторы как наличие пареза кишечника в послеоперационном периоде или значительного повышение внутрибрюшного давления. Прогнозировать появление спаечной болезни у того или иного пациента очень трудно».

Любое вмешательство в брюшной полости, сопровождающееся её вскрытием, в той или иной степени ведёт к травмированию брюшины. Технические приёмы в ходе хирургической операции, тем более выполненные грубо, могут стать пусковым механизмом в спайкообразовании.

Когда же к механическому травмирующему воздействию добавляется наличие инфекции, присутствие, особенно длительное, крови в брюшной полости, воздействие воздуха на брюшину, риск появления спаек значительное возрастает. Инфекционный фактор играет большую роль, особенно неблагоприятно, если брюшина инфицируется из просвета кишечника, допустим, при его перфорации.

Кровь, попавшая в брюшную полость при операциях, травмах, и вовремя не собранная, свёртывается, образуются кровяные свёртки, которые в последствии уплотняются, подвергаются организации и становятся причиной появления спаек. Если в брюшную полость попадают те или иные инородные тела, например, во время операции, травмы, они провоцируют воспаление с образованием гранулём и спаечных соединительнотканных сращений.

Спайки как результат воспаления

Спаечный процесс может развиваться в результате острых или хронических воспалительных заболеваний тех или иных органов брюшной полости. Такой процесс воспалительного происхождения называется перивисцерит. В его развитии играет значение инфекционный фактор и неадекватно проводящееся лечение, в том числе нерациональная антибиотикотерапия.

Например, при хроническом воспалении желчного пузыря процесс может распространяться на сам пузырь, двенадцатиперстную кишку, деформируя их и вызывая дисфункцию, застой желчи, хроническую дуоденальную непроходимость.

Спаечный процесс в области малого таза часто возникает в связи с хроническими воспалительными заболеваниями внутренних половых органов у женщин. Это является результатом перехода острого воспаления в хроническое, что бывает в 17–20% случаев. Согласно международной классификации болезней, спаечная болезнь в области малого таза у женщин вынесена в отдельный раздел, что говорит о значимости проблемы.

Отмечается повышенная склонность к спайкообразованию у отдельных пациентов. Причину видят в присутствии аутоиммунного компонента при воспалении брюшины. В условиях повреждения брюшины тем или иным фактором в сочетании с аутоиммунным или аллергическим компонентом, воспаление затягивается дольше обычного, происходят более глубокие дистрофические изменения, нарушается равновесие ферментных систем эпителия брюшины, что замедляет процесс дезорганизации начавших образовываться спаек. Они продолжают развиваться, уплотняются, занимают большую площадь. Если у человека имеется склонность к образованию келоидных рубцов на коже после каких-то операций, травм, вероятность избыточного спайкообразования возрастает.

Проявления спаечной болезни

Спаечная болезнь может проявляться различными симптомами: от умеренных периодических болей в животе – до явлений острой непроходимости кишечника на разных его уровнях, когда появляется угроза жизни пациента.

Геннадий Толстых уточнил: «В отношении сроков появления спаечная болезнь делится на раннюю, если спайки и соответствующая клиника появляются на 3-7 день после операции и позднюю, если прошло больше месяца. Ранняя – это острая спаечная кишечная непроходимость, которая требует экстренных мер».

Часто ведущей жалобой является разнообразные боли в брюшной полости. Боль может быть постоянная или приступообразная, схваткообразная, часто без определённой локализации. Боли обусловлены наличием в самих спайках нервных элементов, а также растяжением полых органов.

При нарушении проходимости по тонкому или толстому кишечнику ощущается чувство желудочно-кишечного дискомфорта, появляются вздутие живота, урчание, потом тошнота и рвота. Задерживается отхождения газов, стула. Для спаечной болезни брюшной полости характерны повторяющиеся приступы частичной или полной кишечной непроходимости, сменяющиеся периодами нормализации состояния (ремиссии).

Периоды благополучия могут быть разными по продолжительности, иногда месяцы, а иногда и годы, если нет провоцирующих факторов, пациент соблюдает рекомендации. Провоцировать появление спаечной непроходимости могут неблагоприятные факторы, а особенно их сочетание: значительные физические усилия, погрешности в питании (значительное переедание, употребление запрещённых продуктов), кишечные инфекции, например, гастроэнтерит.

При длительном и тяжёлом течении спаечной болезни могут возникать соматогенные неврозы, которые дополнительно отягчают течение болезни и служат причиной раздражительности, неуравновешенности. Углубляются расстройства моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта, что приводит к тягостным симптомам, которые заставляют таких пациентов ограничивать себя в пище.

Происходит значительная потеря массы тела, иногда даже истощение. Могут обнаруживаться функциональные нарушения нервной и сердечно-сосудистой систем. Изменяются показатели обмена веществ: понижается количество в крови альбумина, общего белка, что говорит об их недостатке, ухудшается минеральный обмен.

Диагностика: методом исключения

Для диагностики спаечной болезни врач обязательно собирает информацию о предшествовавших операциях, заболеваниях органов брюшной полости, выясняет, были или нет послеоперационные осложнения.

«Основной способ диагностики спаечной болезни – это метод исключения. Проводится ряд обследований, которые позволяют исключить патологические состояния и заболевания, схожие со спаечной болезнью брюшной полости. В первую очередь, сюда входят заболевания, дающие похожий болевой синдром в брюшной полости – патология желчного пузыря, почек, гинекологические заболевания, хронические заболевания тонкой и толстой кишки и т.д.

Для этого выполняется комплекс обследований: УЗИ органов брюшной полости, почек, органов малого таза, колоноскопия, осмотр гинеколога, при необходимости и других смежных специалистов и т.д. Для подтверждения спаечной болезни наиболее достоверным уже более 100 лет остается рентгенологическое исследование кишечника с пассажем по нему бариевой взвеси. Определяют скорость прохождения (медленное, нормальное, ускоренное), места задержки и т.д.

Лечение спаечной болезни – консервативное: физиолечение, в первую очередь электрофорез, грязелечение, а также массаж передней брюшной стенки, регуляция стула, лечение дисбактериоза кишечника. Операция выполняется только после длительного безуспешного консервативного лечения при установленном факте тяжёлого длительного страдания больного», – рассказал эксперт.

Профилактика спайкообразования и рецидивов спаечной болезни

Профилактика спайкообразования должна проводиться врачами в течение операции и после неё. Но до определённой степени и сам пациент может способствовать профилактике образования спаек. Для этого необходимо выполнять назначения врача, в числе которых могут быть физиотерапевтическое лечение. Важное значение имеет массаж живота и лечебная физкультура для укрепления мышц брюшной стенки и улучшения экскурсий диафрагмы.

Ниже приведены упражнения с простыми приёмами самомассажа:

1. В положении лёжа на спине с руками, расположенными на животе, выполнять брюшно-диафрагмальное дыхание: при вдохе сильно выпячивать живот, при выдохе втягивать, прижимая сверху кистями рук.

2. В положении сидя с выпрямленной спиной выполнять брюшно-диафрагмальное дыхание: при вдохе – выпячивать живот, при выдохе –втягивать, производя массирующие движения руками справа налево по ходу толстого кишечника.

Людям с уже имеющимися проблемами следует строго соблюдать диетические предписания. Питаться малыми порциями, дробно, не употреблять пищу, провоцирующую газообразование в кишечнике. Полезно периодически проводить курсами физиотерапевтические процедуры. Они должны обязательно сочетаться с режимом питания, иначе эффект будет далеко не очевидным. Следует избегать тяжелой физической работы. Запрещено применение слабительных средств. Несоблюдение рекомендаций чревато развитием спаечной кишечной непроходимости с тяжёлыми последствиями.