Что такое спондилез грудного отдела позвоночника

Симптомы и лечение деформирующего спондилеза в грудном отделе

Боли в спине и груди могут быть признаком деформирующего спондилеза грудного отдела. Диагностировать болезнь и назначать лечение должен только специалист. Но если диагноз уже поставлен, пациент должен знать, как проводить лечение и профилактику заболевани

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

При возникновении болей или неприятных ощущений в спине человек должен обращаться к специалистам, так как правильно определить заболевание и метод его лечения может только профессионал.

Заключается этот процесс в том, что вблизи краев позвонков появляются наросты в форме шипов, которые называют остеофитами или спондилофитами. Такие отростки вызывают неприятные ощущения и ограничивают подвижность позвоночника. Из-за того, что отростки пережимают и сдавливают нервные окончания, отходящие от позвонков, в грудном отделе возникает боль. При данном заболевании она тупая, ноющая и действует длительный период. Чаще всего обращения к врачу связаны именно с болевыми ощущениями.

Какие лекарства применяются при заболевании

Прежде всего, при данном заболевании назначаются препараты, которые помогают снимать болевые ощущения, воспаления и спазмы мускулатуры.

Обезболивающие средства

Если пациент страдает от сильных болей, ему может быть назначено парентеральное введение анальгетиков. Это – баралгин, кеторол, новокаиновая блокада. В зависимости от того, насколько выражены болевые ощущения, курс инъекций может длиться до нескольких дней. Обычно после этого боли затихают или прекращаются.

Противовоспалительные средства

Данная группа препаратов не лечит заболевание, а лишь дает обезболивающий эффект и снимает побочно возникающие воспаления. Это облегчает общее состояние больного и помогает организму бороться с последствиями. Собственно к лечению спондилеза противовоспалительные препараты прямого отношения не имеют. Назначаются преимущественно средства из группы нестероидных средств. К ней относятся такие лекарственные средства, как диклофенак, ибупрофен, кетонал, мовалис, индометацин. Принимать данные лекарства самостоятельно, без назначения врача, крайне не рекомендуется.

Средства для снятия мышечных спазмов

Следует учитывать, что только прием противовоспалительных нестероидных препаратов недостаточен. При таком заболевании, как спондилёз позвоночника лечение должно включать массаж, физиотерапевтические процедуры и лечебную физкультуру.

Массаж и физиотерапия при спондилезе

При данном типе заболевания в ходе лечения обязательно нужно использование физиотерапии. Отлично показали себя в лечении такие методики, как воздействие ультразвуком, электрофорез с новокаином и диадинамические токи.

Существуют и другие методы лечения заболевания:

Лечебная гимнастика и другие методики

В период, когда острый период болезни преодолен, и боли снизились, рекомендуется занятие лечебной физкультурой. Целью ее является укрепление мышечного каркаса спины. Начинать занятия нужно с профессиональным инструктором ЛФК. Следует соблюдать умеренность и осторожность – важно не только знать, какие упражнения следует выполнять, но и соблюдать технику их выполнения.

Целью упражнений должна быть выработка правильной осанки. Ее нарушение может привести к новому обострению болезни и новому витку развития дистрофических изменений в межпозвоночном пространстве.

Грудной спондилез

Грудной спондилез – это дегенеративное заболевание грудного отдела позвоночника. Сопровождается дистрофией фиброзных колец межпозвонковых дисков, образованием остеофитов в боковых и передних отделах позвоночника, а также постепенным окостенением передней продольной связки. Встречается преимущественно у людей среднего и старшего возраста. В течение длительного времени протекает бессимптомно, в последующем проявляется болями в грудном отделе позвоночника. Может осложняться развитием межпозвонковых грыж. В отдельных случаях выявляется неврологическая симптоматика. Диагностируется на основании опроса, осмотра, данных лучевых исследований. Лечение консервативное: медикаментозная терапия, блокады, физиотерапия, ЛФК.

МКБ-10

Причины

Грудной спондилез – инволюционное поражение грудного отдела позвоночника, обусловленное естественным старением и изнашиванием анатомических структур. Выявляется у 80% людей старше 40 лет. Обычно возникает в возрасте 30 лет и старше, однако может обнаруживаться и у более молодых пациентов. Причиной раннего развития обычно становятся нарушения осанки и чрезмерные нагрузки на позвоночник, обусловленные условиями труда или занятиями спортом. Грудной спондилез протекает более благоприятно по сравнению с шейным и поясничным, реже сопровождается выраженным болевым синдромом и неврологическими расстройствами. Лечение данной патологии осуществляют врачи-вертебрологи, ортопеды и неврологи.

Патанатомия

Грудной отдел позвоночника представлен 12-ю позвонками. Каждый позвонок состоит из цилиндрического тела, дужки и отростков. Тело позвонка несет основную нагрузку, его задняя поверхность вместе с внутренней поверхностью дужки формирует позвоночный канал, остистые и поперечные отростки являются местами прикрепления связок, а суставные отростки соединяются между собой, образуя фасеточные суставы. Между телами позвонков располагаются межпозвонковые диски, напоминающие округлые эластичные прокладки. Диски выполняют амортизирующую функцию и в каком-то смысле играют роль суставов, обеспечивая незначительный объем движений тел позвонков относительно друг друга. Диски имеют сложное строение, состоят из упругого пульпозного ядра, амортизирующего вертикальные нагрузки, и жесткого фиброзного кольца, удерживающего ядро и не позволяющего позвонкам смещаться в стороны.

Грудной спондилез сопровождается дегенеративными изменениями всех соединительнотканных структур позвоночника. Из-за дистрофии волокон прочность фиброзного кольца снижается, и оно перестает удерживать пульпозное ядро, в результате чего возникают выпячивания. Передняя продольная связка оссифицируется. В области фасеточных суставов формируются костные разрастания, развивается остеоартрит. Перечисленные изменения становятся причиной образования межпозвонковых грыж и ограничения подвижности позвоночника. Однако из-за анатомических особенностей грудного отдела позвоночника эти процессы могут долгое время протекать бессимптомно или почти бессимптомно.

Симптомы грудного спондилеза

Основное проявление заболевания – боль в спине. Причиной развития болевого синдрома становится сдавление нервов позвонковой грыжей или остеофитами, расположенными в области фасеточных суставов. Кроме того, боли могут возникать вследствие местного воспаления или давления грыж на связки позвоночника. Со временем боль становится четко локализованной, появляются мышечные спазмы и триггерные точки. Если сдавление нервов отсутствует, пациентов беспокоит боль только в спине, при компрессии нерва возможна иррадиация по боковой и передней поверхности грудной клетки.

При артрозе фасеточных суставов боль уменьшается при выпрямлении спины, усиливается при стоянии и ходьбе. При грыже диска боль усиливается при наклоне вперед, длительном сидении и стоянии, уменьшается при ходьбе и изменении положения тела. При сдавлении спинного мозга возникает миелопатия, сопровождающаяся онемением и покалыванием в нижних конечностях и низлежащих отделах туловища. Очень редкими осложнениями грудного спондилеза являются выраженная слабость в конечностях, нарушение функции кишечника и мочевого пузыря.

Диагностика

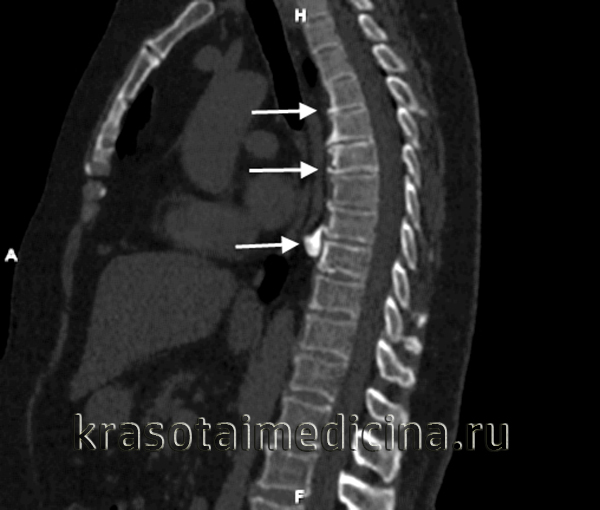

Для уточнения диагноза грудной спондилез используют радиологические методы: рентгенографию, КТ и МРТ. Рентгенография позвоночника дает возможность подтвердить наличие остеофитов, уменьшение высоты позвоночных дисков и утолщение суставов. КТ позвоночника позволяет выявить или исключить стеноз (сужение) позвоночного канала. МРТ позвоночника является наиболее информативным исследованием, позволяющим визуализировать нервы, связки и диски. При помощи этого метода можно установить причину болей и обнаружить компрессию нервных стволов. При подозрении на сдавление нервов назначают консультацию невропатолога, ЭНГ и ЭМГ для оценки степени нарушений проводимости и масштабов повреждения нерва. В некоторых случаях применяют радиоизотопное сканирование.

Лечение грудного спондилеза

В настоящее время не существует методов, способных устранить дегенеративные изменения и восстановить нормальную структуру тканей позвоночника. Пациентам с грудным спондилезом назначают симптоматическое лечение, включающее в себя медикаментозную терапию, физиолечение, ЛФК, иглорефлексотерапию, массаж, мануальную терапию и малоинвазивные вмешательства (блокады). Больным рекомендуют ограничить нагрузку на позвоночник при сохранении умеренной физической активности. Как и при остеохондрозе, при грудном спондилезе очень важно регулярно выполнять специально разработанный комплекс упражнений для укрепления мышц спины.

Медикаментозное лечение может включать в себя нестероидные противовоспалительные препараты (напроксен, мелоксикам, ибупрофен), применяемые для уменьшения болевого синдрома и миорелаксанты (тизанидин, циклобензаприн), позволяющие уменьшить мышечные спазмы. При интенсивных болях в период обострения на короткий срок могут быть назначены сильнодействующие анальгетики. При хроническом болевом синдроме иногда показано применение малых доз антидепрессантов (дулоксетина, доксепина, амитриптилина).

Для уменьшения болевого синдрома и улучшения микроциркуляции применяются физиотерапевтические процедуры: парафин, озокерит, электрофорез с новокаином, литием или пелоидином, УФО, диадинамические токи, ультразвук и т. д. Мануальная терапия также позволяет уменьшить болевой синдром, однако, решение об использовании этого метода при грудном спондилезе должно приниматься индивидуально. Иглорефлексотерапия применяется для уменьшения болей и улучшения нервной проводимости. При выраженных болях, устойчивых к действию других лечебных методик, назначаются блокады со стероидными препаратами в область тригерных точек и фасеточных суставов. Хирургическое лечение показано только при наличии выраженной компрессии нервного корешка остеофитом или грыжей диска, а также при выраженном спинальном стенозе.

Прогноз и профилактика

Полное излечение грудного спондилеза невозможно, однако в большинстве случаев заболевание протекает благоприятно. Сдавление нервных стволов и выраженный болевой синдром наблюдаются редко, большинство пациентов полностью сохраняют трудоспособность и могут вести привычный образ жизни. Систематическое наблюдение, регулярное лечение и соблюдение рекомендаций врача позволяет уменьшить боли и сохранить функциональность позвоночника.

Спондилез грудного отдела позвоночника

Что такое грудной спондилез

Дегенеративная патология позвоночника. Форма заболевания — хроническая. Суть простым немедицинским языком: костные наросты шиповидной формы на позвонках и окостенение связок. Позвонки при данной патологии теряют свою подвижность. Наросты — естественный ответ нашего организма на процессы дистрофии в межпозвонковых дисках. Нездоровый процесс компенсирует утраченные свойства амортизации в межпозвоночном пространстве.

Наросты, образующиеся при истончении и частичной дисфункции дисков, выполняют для позвонков опорную функцию. Нагрузка равномерно уходит на наросты. А после они разрастаются и уменьшают канал позвоночника. Ткани хрящей, как и нервные окончания сдавливаются, поэтому человек испытывает боли. Но на этом все не заканчиваются — наросты порождают новые. Происходит сращивание позвонков и утрата подвижности.

Симптомы грудного спондилеза

Все вышеперечисленные симптомы подходят и под другие заболевания. Поэтому самостоятельно без врача и обследований заниматься самодиагностикой нельзя, тем более разрабатывать себе план самолечения. Заболевание очень серьезное, при отсутствии грамотного лечения можно заработать полный паралич нижних конечностей и инвалидность.

Причины грудного спондилеза

Заболевание чаще всего сопровождает людей преклонного возраста из-за естественного изнашивания организма, часть процесса старения. Однако от спондилеза страдают и сорокалетние. Причины ранних стадий заболевания типичны — нарушение осанки, периодические чрезмерные нагрузки на спину, сидячий образ жизни, отсутствие физической активности.

Грудной спондилез протекает легче поясничного и шейного. Болей и нарушений со стороны невралгии значительно меньше.

Диагностика грудного спондилеза

Самый информативный вид диагностики — МРТ, четко показывает диски, связки и нервы. Так же могут назначить электронейрографию и электромиографию для понимая, насколько поврежден нерв. Менее информативные виды диагностики — КТ и рентген.

Лечение грудного спондилеза

Методов, которые могли бы восстановить здоровую структуру позвонков и заставить наросты рассасываться, не существует. Но вы можете облегчить течение болезни и остановить ее развитие.

Лечение комплексное, оно включает в себя:

Смысл приема препаратов в уменьшении болей, снятии спазмов мышц. Если, к примеру, в период обострения, начать воздействовать массажем или приняться за гимнастику, то можно еще больше навредить.

В ряде случаев требуются малоинвазивные вмешательства. Считается, что препарат, поданный напрямую в межпозвоночный диск, сработает эффективнее.

Электрофорез, динамические токи, парафин, ультразвуковое воздействие — также могут помочь в восстановлении тканей, запуске процессов нормальной микроциркуляции крови.

Массаж прежде всего помогает снять гипертонус с мышц и наладить кровообращение. Никаких резких дерганий, нажатий на позвоночник, вправлений и прочих агрессивных манипуляций быть не должно.

Упражнения должны подбираться специалистом, а не самостоятельно по картинкам из Яндекса. Выполнять их следует медленно, плавно, нагрузка должна быть умеренной.

Следуя плану лечения, который составляется для каждого пациента индивидуально, вы однозначно улучшите свое здоровье. Однако пройдет не два дня, возможно придется полностью перестроить свой образ жизни.

Прогноз и профилактика

Как вы уже догадались, профилактика заключается в ведении здорового образа жизни, умеренном спорте на постоянной основе. Болезнь не лечится полностью, но вы и с ней можете чувствовать себя превосходно и жить без болей. Сдавленные нервы — естественно проблема, но при качественном лечении и собственном усердии можно сохранить работоспособность и вести привычный образ жизни.

Спондилез

Спондилез – это хроническое дегенеративное поражение позвоночника, развивающееся вследствие старения, перегрузок или травм позвоночного столба. Сопровождается дистрофическими изменениями передних отделов межпозвонковых дисков, обызвествлением передней продольной связки и образованием остеофитов в передних и боковых отделах позвоночника. Часто протекает бессимптомно, может проявляться непостоянными болями, ограничением подвижности, быстрой утомляемостью при нагрузке и движениях. Диагноз выставляют на основании результатов рентгенографии, МРТ и КТ. Лечение обычно консервативное.

МКБ-10

Общие сведения

Спондилез – хроническое заболевание позвоночника дегенеративно-дистрофического характера. Сопровождается локальными изменениями в передних отделах межпозвонковых дисков и передней продольной связке. В изолированном варианте (с поражением 1-2 позвонков и отсутствием других патологических изменений позвоночника) спондилез обычно возникает в молодом или среднем возрасте, является следствием постоянных статико-динамических перегрузок, травм позвоночника или инфекционных заболеваний и протекает бессимптомно либо со слабо выраженной симптоматикой.

В сочетании с другими заболеваниями позвоночника (остеохондрозом, спондилоартрозом) спондилез часто выявляется у людей пожилого и старческого возраста, при этом наиболее яркие клинические проявления обусловлены не спондилезом, а другими дегенеративно-дистрофическими процессами. Характерные для спондилеза патологические изменения могут возникнуть на любом уровне, однако чаще поражается поясничный и шейный отдел позвоночника. Лечение спондилеза осуществляют врачи-вертебрологи, ортопеды и травматологи. При наличии неврологических проявлений требуется участие невролога.

Причины спондилеза

В настоящее время существует две точки зрения на данную патологию. Одни специалисты в сфере травматологии и ортопедии рассматривают данный процесс как вариант первичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. Другие считают, что основной причиной развития спондилеза становится однократная травма или повторные микротравмы передней продольной связки при выпячивании фиброзного кольца межпозвонкового диска. С этой точки зрения спондилез является заболеванием со смешанной этиологией, сочетающей в себе влияние как травматических, так и дегенеративных процессов.

Исследователи связывают спондилез не только с травмами, но и с нарушением обмена веществ, естественным старением и изнашиванием анатомических структур позвоночника, а также неправильным распределением нагрузки на позвоночник вследствие сколиоза или кифоза. В качестве основных предрасполагающих факторов возникновения данного заболевания специалисты указывают постоянные статические перегрузки, тяжелый физический труд, травмы и микротравмы позвоночника, некоторые инфекционные и неинфекционные заболевания. Также отмечается конституциональная предрасположенность.

Патанатомия

Большинство ученых признает связь между развитием спондилеза и травмами передней продольной связки. Они описывают механизм развития патологических изменений следующим образом: по каким-то причинам (травмы, перегрузки, инфекционные заболевания) в передних отделах межпозвонкового диска возникают дегенеративные изменения и фиброзное кольцо становится неспособным удерживать давление мякотного ядра. При значительной нагрузке фиброзное кольцо выпячивается и отрывает продольную связку от места ее прикрепления к передней поверхности тела позвонка.

В области отрыва образуется небольшая гематома, а на некотором расстоянии от гематомы под отслоившейся связкой начинает формироваться остеофит. При повторных травмах, сопровождающихся новыми частичными отрывами связки, возникают новые остеофиты. При этом в отличие от остеохондроза или межпозвоночной грыжи, не происходит изменения высоты или выраженного нарушения функции межпозвонкового диска, поэтому спондилез долгое время протекает бессимптомно.

Остеофиты раздражают переднюю продольную связку, а при разрастании по краям позвонков ограничивают подвижность позвоночника. При длительном течении спондилеза костные выросты могут достигать больших размеров и соединяться между собой, что приводит к сращению тел соседних позвонков. Со временем разрастания остеофитов иногда становятся причиной сужения межпозвоночных отверстий и позвоночного канала. Это становится причиной возникновения болевого синдрома и развития неврологических нарушений.

Исследователи связывают спондилез не только с травмами, но и с нарушением обмена веществ, естественным старением и изнашиванием анатомических структур позвоночника, а также неправильным распределением нагрузки на позвоночник вследствие кифоза или сколиоза. В качестве основных предрасполагающих факторов возникновения данного заболевания специалисты указывают постоянные статические перегрузки, тяжелый физический труд, травмы и микротравмы позвоночника, некоторые инфекционные и неинфекционные заболевания. Также отмечается конституциональная предрасположенность.

Симптомы спондилеза

В ряде случаев патология протекает бессимптомно и становится случайной находкой при проведении рентгенографии позвоночника по поводу других травм или заболеваний. Возможно некоторое ограничение подвижности пораженного отдела позвоночника, не сопровождающееся другими симптомами. Типичными проявлениями спондилеза являются тяжесть в позвоночнике и тупые ноющие локальные боли, усиливающиеся к концу дня. Боли могут доставлять беспокойство по ночам, возникать не только при движениях, но и в состоянии покоя.

Больные спондилезом подолгу не могут найти комфортное положение головы (при шейном спондилезе) или туловища (при грудном и поясничном спондилезе). Отмечается напряжение длинных мышц спины и скованность движений. Даже если боли в настоящий момент отсутствуют, пациенты склонны совершать движения головой или туловищем медленно и с некоторым усилием. При сдавлении нервных корешков могут возникать неврологические расстройства. Болевой синдром и неврологические нарушения провоцируются значительной физической нагрузкой, резкими движениями или переохлаждением.

Следует учитывать, что при спондилезе отсутствует четкая корреляция между выраженностью патологических изменений в области пораженных позвонков и клиническими проявлениями болезни. При грубых изменениях на рентгенограммах могут выявляться лишь незначительные симптомы, не доставляющие больному особого беспокойства и не нарушающие его трудоспособность. Для спондилеза характерно очень медленное прогрессирование, при отсутствии других болезней позвоночника клинические проявления могут не усугубляться в течение десятилетий.

Диагностика

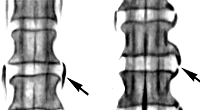

Основным методом инструментальной диагностики спондилеза является рентгенография позвоночника. На рентгенограммах выявляются остеофиты в виде клювовидных выступов или заострений. Незначительный спондилез сопровождается образованием краевых остеофитов, располагающихся в пределах плоскости площадки тела позвонка по его передней, переднебоковой или боковой поверхности. При выраженном спондилезе остеофиты выходят за пределы площадки и могут огибать межпозвонковый диск. При встречном росте двух остеофитов, расположенных на соседних позвонках, возможно образование неоартрозов. Резко выраженный спондилез сопровождается формированием костной скобы, которая соединяет между собой тела соседних позвонков и полностью блокирует движения в пораженном сегменте.

Дифференциальный диагноз осуществляют на основании клинико-рентгенологической картины. При остеохондрозе, в отличие от спондилеза, отмечается болезненность при пальпации остистых отростков позвонков. На рентгенограммах видны остеофиты, расположенные перпендикулярно к оси позвоночника, сращения остеофитов отсутствуют. При болезни Форестье, как и при спондилезе, наблюдается оссификация в области передней продольной связки, но процесс обширный, распространенный, с вовлечением трех или более позвонков. Для болезни Бехтерева характерна связь с полом и возрастом (обычно развивается у мужчин 20-40 лет), выявляется увеличение СОЭ, субфебрилитет и раннее анкилозирование крестцово-подвздошных суставов.

В пользу спондилеза свидетельствует поражение не более 1-2 двигательных сегментов (в поясничном отделе иногда страдает 3 сегмента), отсутствие или незначительная выраженность болевого синдрома при значительном окостенении передней продольной связки, а также сохранение высоты межпозвонковых дисков. Для спондилеза характерны асимметрично расположенные остеофиты неправильной формы, направленные вниз и вверх и огибающие межпозвонковый диск. Может выявляться «встречное» окостенение (симптом «клюва попугая»).

Лечение спондилеза

Лечение обычно осуществляется в амбулаторных условиях. Целью терапии является предотвращение прогрессирования болезни, устранение воспаления и болевого синдрома и укрепление мышечного корсета. Пациенту рекомендуют разумный двигательный режим с ограничением физической нагрузки и исключением длительного пребывания в вынужденном положении. При сидячей работе следует постоянно следить за осанкой и регулярно менять позу, откидываясь на спинку стула, расслабляя руки и поднимая голову.

При выраженном воспалении и болях используют НПВП (мелоксикам, кетопрофен, диклофенак, индометацин, ибупрофен), назначают физиотерапевтические процедуры (ультразвук, диадинамические токи, электрофорез с новокаином). В отдельных случаях выполняют паравертебральные блокады и назначают анальгетики внутримышечно. Следует учитывать, что перечисленные препараты и физиопроцедуры устраняют симптомы, но не останавливают прогрессирование болезни.

Основными лечебно-профилактическими средствами при спондилезе являются ЛФК и массаж. Занятия лечебной физкультурой начинают после устранения болей. Регулярное выполнение упражнений позволяет улучшить кровообращение мышц и позвоночника, снизить нагрузку на позвоночник путем формирования мышечного корсета и выработать правильные двигательные стереотипы, позволяющие избегать перегрузок пораженного сегмента. Следует учитывать, что при спондилезе противопоказан интенсивный массаж, вытяжение позвоночника, мануальная терапия и упражнения, направленные на мобилизацию позвоночника. Прогноз благоприятный.