Что такое спонтанное дыхание

Что такое спонтанное дыхание

Проблема поражения легких при вирусной инфекции, вызванной COVID-19 является вызовом для всего медицинского сообщества, и особенно для врачей анестезиологов-реаниматологов. Связано это с тем, что больные, нуждающиеся в реанимационной помощи, по поводу развивающейся дыхательной недостаточности обладают целым рядом специфических особенностей. Больные, поступающие в ОРИТ с тяжелой дыхательной недостаточностью, как правило, старше 65 лет, страдают сопутствующей соматической патологией (диабет, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, неврологическая патология, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, гематологические заболевания, хронические вирусные заболевания, нарушения в системе свертывания крови). Все эти факторы говорят о том, что больные поступающие в отделение реанимации по показаниям относятся к категории тяжелых или крайне тяжелых пациентов. Фактически такие пациенты имеют ОРДС от легкой степени тяжести до тяжелой.

В терапии классического ОРДС принято использовать ступенчатый подход к выбору респираторной терапии. Простая схема выглядит следующим образом: низкопоточная кислородотерапия – высокопоточная кислородотерапия или НИМВЛ – инвазивная ИВЛ. Выбор того или иного метода респираторной терапии основан на степени тяжести ОРДС. Существует много утвержденных шкал для оценки тяжести ОРДС. На наш взгляд в клинической практике можно считать удобной и применимой «Берлинскую дефиницую ОРДС».

Общемировая практика свидетельствует о крайне большом проценте летальных исходов связанных с вирусной инфекцией вызванной COVID-19 при использовании инвазивной ИВЛ (до 85-90%). На наш взгляд данный факт связан не с самим методом искусственной вентиляции легких, а с крайне тяжелым состоянием пациентов и особенностями течения заболевания COVID-19.

Тяжесть пациентов, которым проводится инвазивная ИВЛ обусловлена большим объемом поражения легочной ткани (как правило более 75%), а также возникающей суперинфекцией при проведении длительной искусственной вентиляции.

Собственный опыт показывает, что процесс репарации легочной ткани при COVID происходит к 10-14 дню заболевания. С этим связана необходимость длительной искусственной вентиляции легких. В анестезиологии-реаниматологии одним из критериев перевода на спонтанное дыхание и экстубации служит стойкое сохранение индекса оксигенации более 200 мм рт. ст. при условии, что используются невысокие значения ПДКВ (не более 5-6 см. вод. ст.), низкие значения поддерживающего инспираторного давления (не более 15 см. вод. ст.), сохраняются стабильные показатели податливости легочной ткани (статический комплайнс более 50 мл/мбар), имеется достаточное инспираторное усилие пациента ( p 0.1 более 2.)

Достижение адекватных параметров газообмена, легочной механики и адекватного спонтанного дыхания является сложной задачей, при условии ограниченной дыхательной поверхности легких.

При этом задача поддержания адекватных параметров вентиляции усугубляется присоединением вторичной бактериальной инфекции легких, что увеличивает объем поражения легочной ткани. Известно, что при проведении инвазинвой ИВЛ более 2 суток возникает крайне высокий риск возникновения нозокомиальной пневмонии. Кроме того, у больных с COVID и «цитокиновым штормом» применяются ингибиторы интерлейкина, которые являются выраженными иммунодепрессантами, что в несколько раз увеличивает риск возникновения вторичной бактериальной пневмонии.

В условиях субтотального или тотального поражения дыхательной поверхности легких процент успеха терапии дыхательной недостаточности является крайне низким.

Собственный опыт показывает, что выживаемость пациентов на инвазивной ИВЛ составляет 15.3 % на текущий момент времени.

Алгоритм безопасности и успешности ИВЛ включает:

В связи с тем, что процент выживаемости пациентов при использовании инвазивной ИВЛ остается крайне низким возрастает интерес к использованию неинвазивной искусственной вентиляции легких. Неинвазивную ИВЛ по современным представлениям целесообразно использовать при ОРДС легкой степени тяжести. В условиях пандемии и дефицита реанимационных коек процент пациентов с тяжелой формой ОРДС преобладает над легкой формой.

Тем не менее, в нашей клинической практике у 23% пациентов ОРИТ в качестве стартовой терапии ДН и ОРДС применялась неинвазивная масочная вентиляция (НИМВЛ). К применению НИМВЛ есть ряд ограничений: больной должен быть в ясном сознании, должен сотрудничать с персоналом. Допустимо использовать легкую седацию с целью обеспечения максимального комфорта пациента.

Критериями неэффективности НИМВЛ являются сохранение индекса оксигенации ниже 100 мм рт.ст., отсутствие герметичности дыхательного контура, возбуждение и дезориентация пациента, невозможность синхронизации пациента с респиратором, травмы головы и шеи, отсутствие сознания, отсутствие собственного дыхания. ЧДД более 35/мин.

В нашей практике успешность НИМВЛ составила 11.1 %. Зав. ОАИР: к.м.н. Груздев К.А.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

Неинвазивная вентиляция легких

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

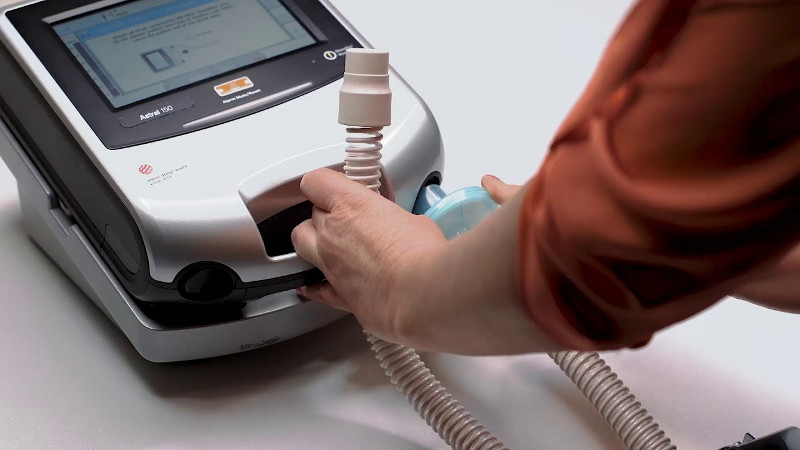

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

Чурсин В.В. Искусственная вентиляция легких (учебно-методическое пособие)

Информация

Физиология дыхания

Анатомия

Проводящие пути

Нос — первые изменения поступающего воздуха происходят в носу, где он очищается, согревается и увлажняется. Этому способствует волосяной фильтр, преддверие и раковины носа. Интенсивное кровоснабжение слизистой оболочки и пещеристых сплетений раковин обеспечивает быстрое согревание или охлаждение воздуха до температуры тела. Испаряющаяся со слизистой оболочки вода увлажняет воздух на 75-80%. Длительное вдыхание воздуха пониженной влажности приводит к высыханию слизистой оболочки, попаданию сухого воздуха в легкие, развитию ателектазов, пневмонии и повышению сопротивления в воздухоносных путях.

Трахея — основной воздуховод, в ней согревается и увлажняется воздух. Клетки слизистой оболочки захватывают инородные вещества, а реснички продвигают слизь вверх по трахее.

Бронхи (долевые и сегментарные) заканчиваются концевыми бронхиолами.

при низком давлении растяжения, уменьшает действие сил, вызывающих накопление жидкости в тканях. Кроме того, сурфактант очищает вдыхаемые газы, отфильтровывает и улавливает вдыхаемые частицы, регулирует обмен воды между кровью и воздушной средой альвеолы, ускоряет диффузию СО2, обладает выраженным антиокислительным действием. Сурфактант очень чувствителен к различным эндо- и экзогенным факторам: нарушениям кровообращения, вентиляции и метаболизма, изменению РО2 во вдыхаемом воздухе, загрязнению его. При дефиците сурфактанта возникают ателектазы и РДС новорожденных. Примерно 90-95% альвеолярного сурфактанта повторно перерабатывается, очищается, накапливается и ресекретируется. Период полувыведения компонентов сурфактанта из просвета альвеол здоровых легких составляет около 20 ч.

увеличением скорости потока (форсирование вдоха или выдоха) сопротивление дыхательных путей увеличивается.

Сопротивление дыхательных путей зависит также от объема легких. При большом объёме паренхима оказывает большее «растягивающее» действие на дыхательные пути, и их сопротивление уменьшается. Применение ПДКВ (PEEP) способствует увеличению объема легких и, следовательно, снижению сопротивления дыхательных путей.

Сопротивление дыхательных путей в норме составляет:

Острая дыхательная недостаточность

Классификация ОДН

В соответствии с вышеизложенным (с позиции оказания экстренной помощи), в первую очередь нужно классифицировать ОДН по тяжести.

Наиболее удобно в реаниматологии классифицировать все синдромы, связанные с органной недостаточностью (точнее – с функциональной недостаточностью того или иного органа) по степени компенсации – способности выполнять свои функции. Любую недостаточность можно разделить на компенсированную, субкомпенсированную и некомпенсированную.

Взяв для аналогии классификации Дембо А.Г. (1957), Rossier (1956), Малышева В.Д. (1989) можно разделить ОДН на:

— Некомпенсированную, когда при выраженных нарушениях механики дыхания не поддерживается нормальный газовый состав крови и уже абсолютно не удовлетворяются метаболические потребности организма. Клинически в состоянии покоя ЧДД более 35 в мин или брадипноэ ( 1, увеличивается физиологическое мертвое пространство, сокращается площадь реального газообмена. Как итог, прогрессирует гипоксемия и гипоксия, которые невозможно компенсировать развивающимся тахипноэ. Для ТЭЛА, кроме того, характерны выраженные гемодинамические нарушения и явления правожелудочковой недостаточности, что усугубляет ситуацию.

Искусственная вентиляция легких

Однако на практике существенное отрицательное влияние ИВЛ на функцию почек наблюдается достаточно редко. Вероятно, положительное влияние на оксигенацию адекватно проводимой ИВЛ все-таки превалирует над отрицательным антидиуретическим эффектом. И в практике автора, и по данным литературы нередки случаи, когда при развивающейся олигурии на фоне гипоксии различного генеза (ОРДС, артериальная гипотен-зия, гестозы) перевод больных на ИВЛ (в комплексе с другой терапией) сопровождался увеличением диуреза вплоть до полиурии. Надо думать, это связано с устранением гипоксии, снижением уровня катехоламинов, купированием спазма артериол и т. д. Прогрессирование олигурии чаще всего обусловлено другой причиной (например, органическими изменениями почек, нескоррегированной гиповолемией, эндогенной или экзогенной интоксикацией).

Возможное отрицательное действие ИВЛ на функцию печени и ЖКТ связано со следующими механизмами:

Принципы работы аппаратов ИВЛ

Существуют несколько способов осуществления цикличности:

— По давлению – аппарат контролирует давление в дыхательном контуре и по заданным величинам давления в конце вдоха и выдоха обеспечивает цикличную ИВЛ. Принцип работы следующий – генератор сжатой газовой смеси (компрессор, турбина) осуществляет вдох – раздувает лёгкие, пока в них не поднимется давление, например до 18 см.вод.ст., после чего срабатывают клапана и лёгким пациента даётся возможность освободиться от избыточного давления, удалив отработанную газовую смесь и снизив давление, например до 0 см вод.ст. Затем опять начинается вдох, опять до достижения 18 см.вод.ст. и т.д. Изменяя величины давления для срабатывания клапанов и производительность генератора можно менять параметры ИВЛ – ДО, ЧД и МОД.

— По частоте – аппарат контролирует время фаз дыхательного цикла – вдоха и выдоха. Зная частоту дыхания и соотношения длительности фаз, можно рассчитать длительность вдоха и выдоха. Например, ЧД – 10 в минуту, значит на один дыхательный цикл (вдох+выдох) уходит 6 секунд. При соотношении вдох:выдох (I:E) – 1:2, длительность вдоха составит 2 секунды, выдоха 4 секунды. Принцип работы следующий – генератор сжатой газовой смеси (компрессор, турбина) осуществляет вдох – раздувает лёгкие в течении 2-х секунд, после чего срабатывают клапана и лёгким пациента даётся возможность освободиться от отработанной газовой смеси в течении 4-х секунд. Изменяя ЧД (и/или I:E) и производительность генератора можно менять ДО и МОД.

— По объёму – аппарат контролирует объём газовой смеси, нагнетаемой в лёгкие пациента, обеспечивая ДО. Затем даётся время для освобождения от отработанной газовой смеси. Изменяя ДО и производительность генератора (МОД), при заданном соотношении I:E, можно изменять ЧД.

Достаточно давно появился (ещё в РО-5), но только сейчас широко используется ещё один принцип управления цикличностью:

— По усилию пациента – когда сам больной инициирует вдох и генератор нагнетает в его лёгкие заданный ДО. В этом случае такие показатели как ЧД и, соответственно МОД, определяются самим пациентом. Эти триггерные (откликающиеся) системы определяют попытки самостоятельного вдоха а) по созданию небольшого отрицательного давления в дыхательном контуре или б) по изменению потока газовой смеси.

В более современном представлении классификацию по принципу обеспечения цикличности можно представить в следующем виде:

— Аппараты или режимы ИВЛ с контролем дыхательного объёма. Работая «по частоте», т.е. в рамках расчётного времени на вдох, аппарат рассчитывает с какой скоростью надо доставить заданный ДО в лёгкие пациента.

— Аппараты или режимы ИВЛ с контролем давления на вдохе. Работая также «по частоте», т.е. в рамках расчётного времени на вдох, аппарат с определённой скоростью и до достижения установленного давления в дыхательных путях, нагнетает в лёгкие пациента ДО, измеряя его величину.

Респираторная поддержка: Перевод детей на самостоятельное дыхание

Частота использования искусственной вентиляции легких значительно выросла в последние годы, и на данный момент является основным способом терапевтического воздействия в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) лечебных учреждений.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) — мероприятие, позволяющее спасать жизнь пациентам, но, в связи с достаточно большим количеством осложнений, его рационально прекращать сразу после обнаружения положительной динамики в клинической картине пациентов.

Рис. 1 Аппарат ИВЛ Engstrom Carestation для взрослых, детей и новорожденных

Появление и дальнейшее развитие негативных последствий возможно уменьшить при своевременности перехода на самостоятельное дыхание пациента.

Наличие малой доли пациентов, которым требуется продолжительное время на «отучение» от искусственной вентиляции, приводит к несоразмерным расходам материальных средств и существенным нагрузкам на персонал лечебных учреждений, и это в свою очередь приводит к большим этическим и клиническим проблемам.

Приблизительно сорок процентов времени, проведенного пациентами на аппаратах искусственной вентиляции легких тратится на перевод их к самостоятельному дыханию.

Благодаря техническому прогрессу и оптимизации технологий в микропроцессорных системах аппаратов ИВЛ, в клиническую практику начали внедряться множественные новые режимы вентиляции легких. Но, поскольку для полноценной работы нужна сложная взаимосвязь возможностей аппарата с потребностью и дыхательной активностью пациентов, большая часть позволяет осуществить именно ряд вспомогательных режимов.

Использование спонтанного дыхания помимо того, что позволяет облегчить переход пациентов к самостоятельному дыханию, но также способствует исключению порядка неблагоприятных эффектов, которые связаны с вентиляцией, проводимой механическим способом.

На сегодняшний день проводится колоссальное количество исследований, направленных на определение параметров, предсказывающих возможность экстубировать пациента и подобрать режим вентиляции, который являлся бы оптимальным. Однако, данные исследования пока не привели к единственно — верному и наилучшему решению этого вопроса.

В представленной статье описывается то, как развивались подходы перевода пациентов к самостоятельному дыханию: их основные достоинства и недостатки.

Изобретение и развитие новых подходов и режимов в вентиляции привело к эволюции подходов перевода пациентов к самостоятельному дыханию.

Проведение теста на спонтанное дыхание — самый первый появившийся подход. На тот момент, данный тест был единственно возможным вариантом, поскольку специалистам был доступен только режим обязательной контролируемой вентиляции (CMV) или IPVV. В этом режиме аппарат без всяческой реакции на попытки пациента, вдувал определенный объем кислородно-воздушной смеси.

В целях обеспечения доступа кислорода в периоды спонтанного дыхания и недопущения рециркуляции выдыхаемого воздуха применяется Т-трубка. Увлажненная кислородная смесь подается в проксимальное колено данной системы, причем поток смеси должен быть достаточным для предотвращения попадания из дистального колена системы выдыхаемого газа в легкие.

На сегодняшний день, данный метод широко распространен и находит применение и в качестве теста, проводимого для обнаружения способности пациента самостоятельно дышать, и в качестве тренировочного способа для мускулатуры дыхательных путей до наступления момента экстубации.

Во времена появления респираторной поддержки, медицинские специалисты с большим скептицизмом принимали идеи о режимах вентиляции, которые могли бы позволить пациентам самостоятельно осуществлять дыхательную деятельность, что сегодня крайне тяжело представить.

Так, например, Petty T.L. (1975 г.) был категорически против применения такого режима вентиляции как «перемежающаяся обязательная вентиляция» (IMV). Он считал, что медицинским специалистам необходима полная уверенность в получаемом объеме вентиляции пациентом, а уменьшение респираторной поддержки и упование на способность организма пациента обеспечить нормальный и достаточный газообмен вполне может подвергнуть его опасности и привести к необратимым трагическим последствиям.

Несмотря на это, в то же время была информация о том, что «перемежающаяся обязательная вентиляция» (IMV) дает возможность постепенного перевода пациента к самостоятельному дыханию, и кроме того, имеет большие преимущества для тех пациентов, организм которых не смог бы выдержать тест на спонтанное дыхание (SBT)

Применение данного метода позволило постепенно уменьшать частоту аппаратного дыхания, а, следовательно, и увеличивать нагрузку на собственные респираторные мышцы пациентов.

Таким образом, в конце восьмидесятых годов появились данные об эффективности этого метода: сокращение длительности ИВЛ, уменьшение количества различных осложнений, в том числе баротравмы. Эти данные позволили режиму IMV занять ведущее место среди всех имеющихся методов для перевода пациентов к спонтанному дыханию.

Во взрослой же практике наибольшее распространение получил подход, при котором пациент одномоментно освобождается от аппарата ИВЛ. В случае решения врача о готовности пациента к самостоятельной дыхательной деятельности, проводится тест SBT, и, если пациент хорошо его переносит, то производится экстубация. Если результат теста негативен, то пациента оставляют на одном из режимов для вспомогательной вентиляции, как правило, на сутки, и далее повторяют процедуру ежедневно. Успешность регулярного проведения такого простого мероприятия была отмечена Cohen I.L. в 1994 году, он исследовал подход, при котором трижды в неделю пациентам проводили тест SBT, общая длительность которого составляла от 20 до 40 минут. Проведение данных процедур дали значительные улучшения зависимым от вентилятора пациентам.

На сегодняшний день, существует несколько различных способов проведения теста спонтанного дыхания. Исторически первым было применение Т-трубки, как было описано выше.

С момента появления респираторов, способных откликаться на попытки пациента, процедуру отсоединения больного начали изменять на минимальную поддержку (СPAP=5 см. вод.ст. или PS=7 см. вод.ст.), для преодоления повышенной работы дыхания, которая связана с сопротивлением эндотрахеальной трубки.

Несмотря на наличие работ, показывающих, что работа дыхания после проведения экстубации в значительной мере больше, чем при минимальной поддержке через эндотрахеальную трубку, основным преимуществом методов, не требующих отключения пациентов от аппарата является наличие возможности мониторинга показателей дыхания, возможности установления тревожных границ и четкого дозирования фракции кислорода во вдыхательной смеси, и, конечно, возможности быстрого возобновления респираторной поддержки при необходимости.

По данным исследования Yang K.L. и Perren A. для проведения теста SBT достаточно 30 минут, поскольку не способные перенести тест, терпят неудачу уже в течении первых двадцати минут, хотя ранее принято было проводить тест продолжительностью 120 минут. Исходя из результатов 6 крупных исследований, при успешном прохождении теста и экстубации, возможный риск реинтубации составляет около 13 процентов, тогда как у пациентов, экстубированных без первоначального проведения теста, риск реинтубаций возрос до 40 процентов.

В исследовании у детей, Сhavez А. и соавт. проводили тест SBT, 91 процент пациентов прошли который успешно, среди них всего 7,8 процентов были реинтубированы. Эти результаты не отличаются от результатов, полученных при экстубации, основанной на клиническом решении врача.

Наиболее распространенным вариантом в детской практике является постепенное прекращение респираторной поддержки. У пациентов детской возрастной группы перевод на самостоятельное дыхание включает в себя, как правило, не только само отключение от аппарата искусственной вентиляции легких, но и нередко продолжительный период снижения респираторной поддержки, постепенного «отучения».

Для реализации постепенного отучения пациента используют различные режимы, которые способны сохранить и осуществить поддержку самостоятельному дыханию. Такие режимы, как IMV и SIMV позволяют постепенно сокращать количество аппаратных вдохов, что позволяет работе собственной дыхательной мускулатуры вносить с каждым разом все больший вклад в вентиляцию.

При применении режима PS в качестве отдельного режима, устанавливается изначально адекватный уровень поддержки для нормальной вентиляции, а затем постепенно его снижают. Как правило, на практике применяется комбинация режимов IMV/SIMV с PS.

Сравнение режимов SIMV, PS и теста с Т-трубкой было проведено в двух масштабных работах, в которых пациенты были введены в группы для исследования после негативного прохождения теста спонтанного дыхания, и, в результатах обоих исследований длительность отучения увеличивалась при применении режима SIMV. В то время как Esteban А. (исследование у 130 пациентов, которые не прошли первоначальный тест SBT) отдает свое предпочтение тесту, с использованием Т-трубки, а Brochard L. предпочитает использовать режим PS.

В целях улучшения параметров режима SIMV, исследователи проводят сравнения его сочетаний с поддержкой давления.

Сочетание режимов SIMV c PSV имеют ряд существенных преимуществ по- сравнению с применением режима SIMV отдельно, что было показано в работе Целовальникова Ю.М. (1998 г.). Исходя из результатов данной работы, было выявлено, что процесс прекращения использования ИВЛ с применением режимов SIMV и PSV проистекает более плавно и не приводит к значительному напряжению в основных функциональных системах организмов пациентов.

Reyes Z.C. и соавт. в результатах своего исследования показывают, что при одновременном применении режимов SIMV и PS минимальной респираторной поддержки и экстубации получилось достичь быстрее, чем в группе с использованием только одного режима SIMV. Также результаты исследования, указывающие на значительное уменьшение периода «отучения» при одновременном использовании режимов SIMV и PS продемонстрированы в работе Jounieaux V. и соавт.

Существуют также специальные режимы вентиляции легких, которые способны обеспечить гарантированный объем каждого вдоха: поддержка объема (VS) и поддержка давлением с гарантированным объемом. При помощи использования режима поддержания объема (VS) отучение происходит в полуавтоматическом режиме, поскольку уровень давления, который необходим для достижения целевого объема, уменьшается самопроизвольно в процессе улучшения дыхательной системы больного.

Исследование, проведенное Randolph A.G. и соавт., однако, не обнаружило особой разницы между использованием режимов PS, VS и совсем отсутствием применения какого-либо специального протокола, направленного на снижение респираторной поддержки у детей.

Также проводились исследования неинвазивной вентиляции для отучения от ИВЛ группы пациентов с хронической обструктивной болезнью легких: Группа исследователей Nava S. и соавт. отметили сокращение длительности механической вентиляции и срока госпитализации, тогда как группа Girault C. и соавт отметили, что несмотря на сокращение длительности ИВЛ и более быстрой экстубации, продолжительность госпитализации оставалась прежней.

У экстубированных пациентов, которые развили интолерантность в первые 48 часов, 2 масштабных рандомизированных исследования представили наихудшую выживаемость при применении вентиляции неинвазивным способом, по сравнению со стандартной тактикой реинтубации.

Отсюда следует, что данные, представленные в литературе, не находят подтверждения такого применения неинвазивной вентиляции.

Было проведено исследование на двух группах хирургических пациентов: производили переход на вентиляцию неинвазивным способом после экстубации больных с прогнозируемым трудным переводом на самостоятельное дыхание и проводили сравнение с постоперативной инсуффляцией кислорода. Исследования показали, что при использовании вентиляции неинвазивным способом уменьшался период пребывания в ОРИТ, кроме того улучшалась выживаемость пациентов.

Метод создания постоянного положительного давления (СРАР) во время проведения теста на спонтанное дыхание позволяет улучшить оксигенацию, уменьшить работу дыхания, однако, на сегодняшний день, мало работ, которые могут доказать его эффективность при «отучении», работы не рандомизированы и имеют малую выборку. В связи с этим на согласительной конференции в 2005 году по вопросу СРАР был сделан вывод, что достаточно высока частота его использования вместе с PS, однако данных о преимуществе его одиночного использования при «отучении» крайне недостаточно.

Информации о применении BIPAP в качестве режима «отучения» также крайне мало, и в данных исследованиях, как правило, рассматриваются несколько другие аспекты. В одной из работ Calzia E. и соавт. было проведено сравнение применения режимов BIPAP и PS: дыхательная работа в обоих случаях была приблизительно на одном уровне, но РТР (производное давление/время) был выше при BIPAP, что может свидетельствовать о гораздо большей нагрузке на дыхательную мускулатуру, хотя, в общем, поддержка дыхания при обоих режимах была значительно выше необходимых значений.

В исследовании Rathgeber J. и соавт. были задействованы 586 пациентов после кардиохирургических вмешательств: было показано преимущество по длительности «отучения» при применении режима BIPAP (42 пациента) против режимов IMV и SIMV (431 пациент). Среднее количество мидазолама, которое было использовано при BIPAP, было достоверно меньше, чем в других группах, что может говорить о меньшей необходимости в седации.

Работа Марченкова Ю.В. показала, что для больных, у которых была тяжелая торакальная травма, находившиеся на вентиляции с использованием режима BIPAP была возможность более раннего применения «мобилизации» альвеол (по сравнению с режимом SIMV). Кроме того, его использование позволяет ускорить переход от тотальной респираторной поддержки к самостоятельному дыханию и содействует значительному уменьшению количества осложнений, длительности использования ИВЛ и летальных случаев.

Было проведено исследование комфортности дыхания с использованием режимов: BIPAP, SIMV, CPAP с привлечением неинтубированных добровольцев из Непала, в результате которого наиболее комфортным (согласно шкале комфорта) в процессе дыхания как во время вдоха, так и во время выдоха был признан режим BIPAP.

Оставшаяся часть исследований режимов BIPAP и APRV, в большей части, показывает их достоинства для пациентов с ОРДС, поддержка оксигенации после маневра рекрутмента и т. д.

Конечно, очень спорным вопросом является сам подход постепенного перевода пациента ИВЛ на самостоятельное дыхание, так, например, в книге Fuhrman B.P. и Zimberman J., такой подход назвали устаревшим. Данные авторы считают, что необходимо применять такое же правило для экстубации, которое применяется со взрослыми пациентами: в случае соответствия критериям проводить экстубацию после успешного проведения теста SBT, что позволило бы уменьшить сроки ИВЛ, снизить количество осложнений и сократить стоимость ИВЛ. Однако, данные выводы сделаны на основе полученных экспериментальных данных у взрослых, и в поддержку данной версии могут выступить только данные по незапланированным экстубациям, которые, обычно, оказываются успешными, но это говорит о том, что у пациента была способность к самостоятельной дыхательной активности, но он находился на аппаратной вентиляции, которая была затянута.

Таким образом, является актуальным вопрос проведения сравнительных исследований между классическим «традиционным» переводом пациента к самостоятельному дыханию и «современного» одномоментного отключения пациентов от аппарата ИВЛ в детской возрастной группе.

Рациональность в подходе к выбору режима отучения от аппарата в сочетании оценки клинической картины, опыта анестезиолога-реаниматолога и применение различных критериев и тестов позволит увеличить шанс на успешность экстубации.