Что такое справедливость и ответственность

Справедливость: что это такое и где ее искать

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Вопросом, что такое справедливость и есть ли она вовсе, задавались люди с испокон веков.

Сегодня эта тема тоже актуальна, особенно у западных цивилизаций и в России в частности. Как говорил герой нашего культового фильма: «Сила в правде (читай справедливости), у кого правда, тот и сильней!».

Поэтому сегодня мы попробуем ответить на вопрос, что такое справедливость, зачем она нам так нужна, какая она бывает и кого можно назвать справедливым человеком.

Справедливость — это.

В толковом словаре Ушакова справедливость трактуется, как следование норме или правде, не предвзятость к чему или кому-либо, правильность.

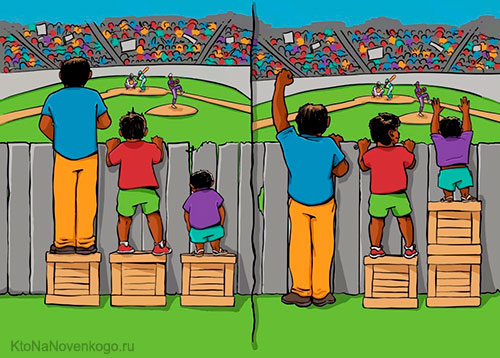

Речь идет о беспристрастном, должном отношении людей друг к другу, равенстве. Рассматриваемый термин происходит от слова «правило», которое распространяется на все общество.

Справедливость — это требование соответствия между тем, что человек делает и что получает взамен.

Совершил хороший поступок – значит, достоин награды и похвалы. Сделал что-то антиморальное и противозаконное – получи наказание.

Однако, реальность показывает, что справедливость в абсолюте не существует. Если рассуждать с точки зрения юриспруденции, то все мы – граждане своей страны, имеем равные социальные права, свободы, ходим под одним законом, несем одинаковую ответственность, если его нарушаем.

И это так. Но что мы видим, выходя за рамки закона? Правила меняются. Или нет. Таковыми остаются только те, что выгодны лично нам.

Пример из жизни. Поздним вечером девушка возвращается домой, на нее нападает грабитель с ножом. Случайный прохожий вступается за бедняжку, дерется с хулиганом, нанося ему в ходе драки многочисленные травмы.

В итоге спаситель садится в тюрьму за причинение тяжкого вреда здоровью, а нападающему достается роль пострадавшего. Справедливо? По закону да – нельзя бить и калечить других людей, а по-человечески?

Большинство людей скажут, что такой расклад – вопиющая несправедливость, ведь по сути, осужденный парень герой, а не преступник.

Виды справедливости

Впервые о том, что такое справедливость, стали рассуждать древние философы, занимающиеся вопросами морали и политического права.

Они видели справедливость, как отражение физических, природных законов в социальном поле.

Аристотель выделил два вида справедливости (которых современное общество придерживается до сих пор):

Например, ученики в школьном классе занимают одно и то же положение, им всем одинаково полагаются парты и стулья, знания учителя, поощрения и наказания, участие в мероприятиях и т.д.

Здесь примером могут послужить начальник и подчиненные, где первый является распределяющим лицом. Петя поработал хорошо, поэтому будет ему премия, а вот Костя весь месяц прохлаждался – его можно и уволить без выходного пособия.

Требования и той и другой справедливости, конечно, являются формальными – не содержат прямых указаний на то, кого считать равным, а кого нет, к кому какие правила применять.

Где и как ищут справедливость

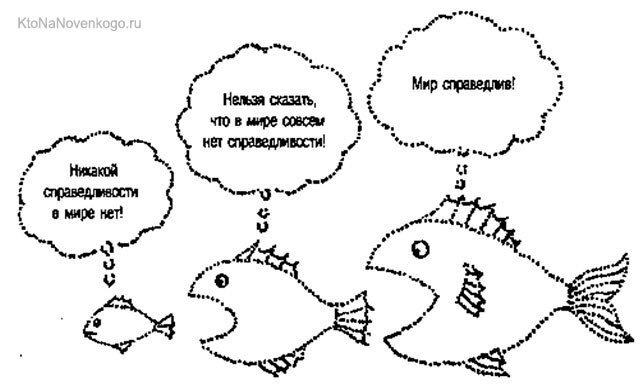

В мире каждый человек хочет справедливости, особенно в отношении себя. Однако, никто не отменял таких пороков, как зависть, корысть, алчность, гордыню и т. д. Именно поэтому вне закона справедливость – это субъективное явление.

Многие люди, совершая нечто нехорошее, раскаиваются в этом, хотят, а иногда и требуют от других снисхождения, прощения, милосердия (ошибся, с кем не бывает?).

По отношению к другим в такой ситуации мы не всегда так настойчивы: оступился, должен быть наказанным (особенно если задеты наши интересы). И это справедливо, с нашей точки зрения.

Что произойдет, если двое людей (или группы) во взаимоотношениях посчитают друг друга недостаточно справедливыми в отношении себя? «Справедливым» останется тот, кто будет сильней. Но ведь на деле это не всегда так, что еще раз доказывает, что мы говорим о понятии очень относительном.

Если обратиться к законам Вселенной в рамках эзотерических концепций, то мы встретимся с мнением, что никакой справедливости не существует вовсе.

Есть закон о причинно-следственных связях, не более (еще говорят о «законе бумеранга»). С этой позиции в этом мире нет ничего случайного, все происходит так, как должно быть, на все есть свои причины.

Поэтому лучше лишний раз подумать о том, что собираешься сделать или сказать, чтобы потом не сетовать на несправедливость.

Справедливый человек – кто это?

Эти и другие пословицы о справедливости заботливые родители читают своим детям с малых лет, чтобы вырастить из них достойных, добрых и честных членов общества. И все равно взрослые личности отличаются между собой характерами, мировоззрением и другими особенностями.

Так кого же мы по праву можем назвать справедливым человеком, если не в абсолюте, то хотя бы приближенно к нему:

Показательной будет притча (что это?) о царе Соломоне.

Однажды к нему во дворец пришли две женщины с ребенком, каждая из которых утверждала, что младенец является ее сыном. Они просили царя рассудить их по справедливости. Он поступил следующим образом: попросил охрану принести острый меч, разрубить ребенка вдоль и отдать женщинам по половине тела.

Одна из них согласилась на предложенные условия (не мне, значит, никому). Вторая отказалась делить чадо таким образом и попросила отдать живого младенца своей сопернице. Соломон сразу понял, кто из них настоящая мать и распорядился оставить сына ей.

Взгляд на справедливость с разных частей света

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (10)

Оно весьма субъективна, вообще, если торжествует ваша справедливость, то возможно тут же рыдает моя.

Взять хоть приговор Михаилу Ефремову, я считаю, что приговор суда неоправданно суровый, я вижу кучу аналогичных дел и даже с двумя трупами, но виновники получают куда меньшие сроки, так в чём здесь справедливость?

Хотя есть и те, кто считает, что мало Ефремову дали. В общем, у каждого свои представления о справедливости и общего торжества никогда не будет.

Вот уж что нельзя сделать, так это загнать понятие справедливости в четкие рамки закона. Каждый человек считает, что он поступает справедливо по отношению к другим. Но это совершенно не так!

Справедливостью манипулируют, что бы добиваться своих меркантильных целей. А что еще хуже, так это когда справедливостью оправдывают совершение преступлений. Советую не искать справедливость, ее просто нет.

Интересно, что когда кто-то говорит о справедливости, он нередко руководствуется собственными понятиями, чувствами и принципами. В таком случае, конечно, сложно говорить о беспристрастии. Понятие справедливости довольное четкое, но иногда мы придаем ему такую форму, что размываются границы требований, признающихся правильными и обоснованными.

Как раз-таки то, что в свое время хотел видеть Ленин в устройстве идеального коммунистического государства: «От каждого — по способностям. Каждому — по потребностям». Наверное, в конце концов реально такое построить.

Справедливости на этой земле нет и не будет. Потому что у каждого своё понятие о ней и своя правда!

О том, есть ли в мире справедливость нужно спрашивать пенсионеров. Большинство этих людей всю жизнь добросовестно проработали, а в старости вынуждены едва ли не побираться.

Все хотят справедливости, вот только мир так устроен, что равенства между людьми никогда не было и не будет.

Как не крути, а у каждого свое понятие справедливости. Тут не может быть единого мнения, я считаю.

Что у каждого понятия должны быть свои критерии, в том числе, и у справедливости. Как минимум она не может быть нечестной. В частности, капитализм не может быть справедливым, ибо, обобщая, живёт по волчьим законам, основанным на личной выгоде. Много споров что можно принять за национальную идею России. На мой взгляд это должна быть справедливость!

Я редко обманываю и то лишь тогда когда моя личная выгода сочетается с принципом честной справедливости!

Свобода и ответственность. Справедливость.

Настоящая тема будет посвящена тем этическим понятиям, которые отражают преимущественно социальный аспект нравственной рефлексии. Общество, как мы отмечали прежде, составляет основную и необходимую предпосылку, а точнее, поле функционирования нравственности. «Должное» в человеческом поведении определяется именно тем, что человек должен соразмерять свои действия с фактом существования других людей. Ключевыми в этом плане являются понятия свободы, ответственности и справедливости.

Свобода и ответственность

Слово «свобода» в пределах этической мысли приобретает два смысловых оттенка. Во-первых, свобода истолковывается в космологическом ключе (космология – философское учение об универсальных принципах и законах сущего), а во-вторых, в социально-гуманитарном ключе. Эти толкования в этической рефлексии часто переплетаются и смешиваются, мы же рассмотрим их последовательно, что представляется более правильным.

«Космологическая» трактовка свободы может быть представлена в виде вопросов: «Существует ли свобода в мире?», «Возможна ли свобода воли?», «Каково соотношение свободы и необходимости в бытии мира?». По отношению к этим вопросам сложились две противоположные теоретические позиции: «детерминизм» и «индетерминизм» (от лат. determinare – определять). Детерминисты считают, что все в мире свершается в силу определенных причин, первоначальным источником которых выступает Бог и его воля (теологический детерминизм) или природа и ее законы (метафизический детерминизм). Разделяют также механистический детерминизм, который предполагает однозначную жесткую причинно-следственную связь между всеми событиями (Лаплас) и диалектический детерминизм, который говорит о вероятностной, статистической связи между причиной и следствием. Детерминизм может выступать в виде фатализма – веры в судьбу, предопределенность всего происходящего, и в виде провиденциализма – веры в то, что все события совершаются с соответствии с изначально установленным (божественным) планом. Индетерминизм, в отличие от детерминизма признает наличие таких состояний и событий, которые не имеют причины, или причина эта не может быть указана.

Крайний детерминизм, как и индетерминизм представляют собой легкоуязвимые позиции, поэтому в философской, и особенно этической мысли, они представлены достаточно узким кругом учений.

Существуют и компромиссные позиции. Классический пример – философия Канта, где физический мир рассматривается с позиций детерминизма, т.е. как система жестких и однозначных взаимодействий, а область нравственности – с позиций индетерминизма, предполагающего свободу и непредзаданность воли. В европейской традиции получила распространение еще одна компромиссная, латентная форма детерминизма, восходящая к стоикам и разделявшаяся также Спинозой, Гегелем, Марксом и его последователями. Она сводится к формуле «свобода есть познанная необходимость», которую можно истолковать примерно так: быть свободным значит добровольно подчиниться естественному порядку вещей на основе совершенного знания этого порядка и его закономерностей. Заметим, что нечто очень похожее мы встречаем также в конфуцианстве и даосизме.

Если в космологии соотношение детерминизма с его идеей тотальности причинно-следственных связей и индетерминизма с его свободой воли и возможностью «чуда» остается, в целом, спорной позицией, то в этике отношение к детерминизму более однозначное и, как правило, отрицательное. Детерминизм, предполагающий причинно-следственную обусловленность всех событий, по существу, лишает смысла понятие «свобода воли», поскольку человек в этом случае оказывается всецело зависящим от совокупности внутренних и внешних причин, обусловливающих все его действия, иными словами, он несвободен. А значит, он не выбирает, совершать ему добрые или дурные поступки, и в целом, быть ему нравственным или безнравственным. Таким образом, противостоящее плоскому детерминизму признание свободы, свободы воли человека есть именно то допущение, которое в этической мысли в большинстве случаев признается исходным.

Это замечание позволяет перейти к социально-гуманитарному аспекту понятия свободы.

Итак, этика, как правило, допускает наличие у человека определенного минимума свободы воли. Но эта свобода воли прежде всего вписывается круг объективно возможного в человеческих действиях. Например, человек «не свободен» не дышать хотя бы полчаса, как и «не свободен» прожить два века. Сфера морали еще более ограничивает допустимое в человеческих поступках: здесь и объективно возможное становится предосудительным или запретным. Так, ложь объективно возможна, но в нравственном плане предосудительна, убийство возможно, но в нравственном плане оно – безусловно запретное деяние. Заметим, что нравственные ограничения необходимо предполагают факт существования Другого, который может стать объектом обмана, убийства и т.д.

Этика, таким образом, разводит произвол как необузданность, неограниченность воли и свободу, в которой присутствует момент самообладания и самоограничения. Наиболее простое, даже примитивное выражение этого – в известной английской пословице: «Свобода моего кулака ограничена кончиком чужого носа», иначе говоря, свобода одного человека ограничена свободой другого.

Поскольку этика говорит преимущественно не о возможном, а о должном, моральное понимание свободы предстает в виде императива (указания): «Всегда ограничивай собственное своеволие, подчиняя его соблюдению прав других и действуя сообразно благу других».

Итак, мы приходим к тому, что даже самый минимум свободы, данный человеку, сопряжен с ответственностью. Человек может употребить свою свободу как во благо, так и во вред другим. При этом мерой свободы человека задается мера его ответственности. Но в любом случае специфической чертой моральной ответственности является то, что единственной инстанцией, оценивающей степень морального совершенства того или иного действия является сам человек по отношению к самому себе, т.е. его совесть.

Религиозные трактовки свободы и ответственности заметно отличаются от безрелигиозных. Религиозность предполагает наличие исходного акта свободного выбора религии и веры. После этого акта происходит радикальная трансформация понимания свободы воли, в результате чего в свободу вкладывается принципиально иное содержание, где свобода выступает главным образом как смирение, подчинение высшей воле («Да будет воля Твоя…»).

Заметим, что в космологическом плане трактовки свободы в различных религиях варьируются в достаточно широких пределах. В исламе, например, утверждается преимущественно фаталистическое мировоззрение, согласно которому всякое действие человека предопределено волей Аллаха. В буддизме мы также встречаем положение: «карма человека есть его дхарма», иначе говоря, баланс благого и злого, характерный для каждого человека (карма) определяется изначальным законом бытия каждой личности (дхарма). Тем не менее, ислам и буддизм призывают человека к делам добродетели, оставляя за ним необходимый для выбора и спасения минимум свободы.

Христианство не подчеркивает строгую божественную предопределенность всех действий человека. Напротив, один из важнейших догматов христианства – догмат о грехопадении указывает на данный человеку от Бога дар – поступать свободно, буквально руководствуясь собственным произволом. Иг. Филарет: «Бог сотворил человека без участия самого человека – а спасти его без его согласия и желания не может, ибо Сам створил его самовластным. Человек свободен выбрать добро или зло, спасение или погибель и Бог не стесняет его свободы, хотя и призывает его постоянно ко спасению». Можно заметить, что сам дух христианства отрицает трактовку свободы как произвола.

Г. Мартенсен пишет: «Истинная свобода развивается и получает свою форму только в служебной любви, в преданности Богу и Его царству, небесному и земному призванию, особенным путям Божиим с нами». Нетрудно заметить, что в понимании свободы с точки зрения христианского нравственного богословия упор делается на обязанностях человека, а значит и на его ответственности. В традиции христианского нравственного богословия, действительно, даются развернутые трактовки обязанностей человека, которые, в соответствии с вероучением делятся на три рода – обязанности по отношению к себе, по отношению к ближним и по отношению к Богу, на которых мы не имеем возможности остановится подробно.

Заметим, что тема обязанностей человека в трех указанных аспектах, по существу универсальна. Приведем некоторые примеры.

Ислам. Коран (5:104): «О те, которые уверовали! на вас – забота только о ваших душах».

Иудаизм. Талмуд (Брахот 33в): «Все в руках Небес, кроме страха перед Небесами».

Конфуцианство. Ли цзи (Учение о Середине 14) «Конфуций сказал: «В стрельбе из лука есть что-то похожее на принцип нравственной жизни человека. Когда лучник посылает стрелу мимо цели, он отворачивается и ищет причину своего промаха в самом себе».

Нетрудно заметить, что религиозная трактовка ответственности весьма конкретна и смыкается с понятием обязанности. В религии человек находит целый комплекс обязанностей, выполнение которых является исключительным делом его ответственности и контролируется главным образом его совестью. Причем все обязанности, накладываемые на человека в рамках религии трактуются религиозным сознанием и религиозной этикой не как ограничение свободы, а как ее непосредственная реализация.

Справедливость

Понятие справедливости со времен Платона прочно входит в этическую мысль. Заметим также, что для социального аспекта нравственности справедливость, пожалуй, центральная категория.

Справедливость является одним из принципов, регулирующих взаимоотношения между людьми по поводу распределения социальных ценностей, к которым относятся свобода, благоприятные возможности, доходы и богатства, знаки престижа и уважения и т.д.

Справедливость выступает в первую очередь как проблема равенства. Самое простое содержание принципа справедливости заключается в требовании соблюдения равенства. В этом смысле «золотое правило нравственности» может быть истолковано как требование справедливости. Заметим, что латинское слово для обозначения справедливости «aequitas» и значит буквально – «равенство».

В этом качестве категория справедливости сыграла великую роль в становлении европейского правового и этического сознания. Классическое определение Цельса гласит: «Право есть искусство доброго и равного». Детализируя эту роль необходимо отметить следующее. Платон намечает, а Аристотель строго фиксирует различение двух видов справедливости – распределительной (или воздающей) и уравнивающей (или направительной). Первая связана с распределением почестей, имущества и других материальных благ членами какого-либо сообщества. Здесь справедливость заключается в том, чтобы ограниченное количество благ было распределено по достоинству – пропорционально заслугам. Вторая связана с обменом, и справедливость призвана уравнять стороны, участвующие в обмене. Здесь достоинство лиц не принимается во внимание. В целом, в этике закона и права прочно укореняется принцип «воздаяния равным за равное», который также может пониматься как принцип справедливости.

В религиозной этике справедливость, как и многие другие моральные понятия приобретает особое значение, отличное от внерелигиозных трактовок. Здесь взаимоотношения людей освящаются неким сакральным началом и справедливость как равное воздаяние наделяется новым комплексом значений. Во-первых, требование справедливого, равного отношения к ближнему, равного воздаяния выдвигается с позиций религиозно значимого авторитета, в частности, самого Бога. Во-вторых, человек сам вправе рассчитывать на равное воздаяние за свои действия – добрые и злые – по ту сторону земного бытия, где высшим судьей выступает Бог. На этом принципе, заметим, построены все христианские заповеди Блаженства. Поскольку воздаяние выносится в трансцендентные сферы, для религиозного сознания, как правило, не характерно воплощение в «социально-протестных» формах, требование справедливости и равенства по отношению к себе. Хотя, и здесь мы повторимся, норматив справедливого отношения к ближнему входит (в виде «золотого правила», требования взаимности) во все религиозные этические системы.

М. Олесницкий говорит: «Выражая нравственные отношения наши к ближним… надобно сказать, что мы должны быть справедливы и милосерды к ним. Справедливость требует, чтобы мы в отношениях своих к ближним точно исполняли все лежащие на нас правовые обязательства по отношению к ним. Это первое требование и неотъемлемое основание и условие правильного отношения нашего к ближним. Добросердечие и добродушие не может быть заместительницей его. Мы должны быть сначала справедливы, честны, а затем добры, милосерды».

Иг. Филарет выделяет три типа справедливости:

1. Справедливость лояльности. Лояльный человек старается в своей жизни стоять на точном исполнении законов государственных и гражданских, выполнении договоров и обязательств – не более того.

2. Справедливость корректности. Корректным мы называем того человека, который в своих отношениях к окружающим старается поступать как должно, и не только по внешним законам и обычаям, но, в общем и по совести своей.

3. Справедливость христианская: «…Не только не делай зла, но и твори добро, по совести, от сердца, воодушевляясь Евангельским законом любви, милосердия и всепрощения (это, заметим, дальше всего от латинского «aequitas»).

Литература

1. Архимандрит Платон (Игумнов). Православное нравственное богословие. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Круглый стол по религиозному образованию в Русской Православной Церкви. – 1994. – 240 С.

3. Прот. Владислав Свешников. Очерки христианской этики. – М.: Паломникъ, 2000. – 624 С.

4. Олесницкий М.А. Нравственное богословие или христианское учение о нравственности. Киев: Тип. Императорского Университ. Св. Владимира, 1901. – 486 С.

5. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г.. Этика. – М.: Гардарика, 1998. – 427 С.

6. Этика /Под общ. ред. А.А. Гусейнова и Е.Л. Дубко. – М.: Гардарики, 1999. – 496 С.

7. Этика: Энциклопедический словарь/ Под ред. Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова. – М.: Гарадарики, 2001. – 671 С.

Справедливость и юридическая ответственность

Проблема справедливости в праве. Справедливость как принцип права и юридической ответственности. Соотношение принципа справедливости и других принципов юридической ответственности (неотвратимости, индивидуализации, ответственности за виновные деяния).

| Рубрика | Государство и право |

| Вид | статья |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 02.02.2018 |

| Размер файла | 46,0 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Однако все эти и подобные им высказывания имели, так сказать, отвлеченно философский характер. Ученые так и не смогли выработать общеобязательного и универсального для всех понятия социальной справедливости. Видимо, это и невозможно в силу того, что понятие справедливости не является одинаковым для всех людей. В это понятие вкладывается различный смысл в зависимости от эпохи, народа, уровня его социально-экономического развития, менталитета, религии и многих других факторов. Так, например, в период социалистического строительства в СССР утверждалось, что центром системы социальной справедливости выступают отношения и принципы обмена и распределения материальных благ в обществе, иначе говоря, организация экономического обмена и распределения. Такое понятие, как мораль, играющее важнейшую роль в определении справедливости, выносилось на периферию рассуждений [5]. Полагалось, что справедливость связана не с абстрактным гуманизмом, а с классовостью, а справедливость права выражалась прежде всего в том, что труд человека на благо общества и является основным критерием справедливости [3, с. 25].

В современной же постсоветской науке далеко отошли от такого понятия справедливости и признали, что моральные нормы, несмотря на свою аморфность и абстрактность, занимают важнейшее, центральное место при определении социальной справедливости, особенно в праве [4, с. 119-121].

Точно так же при определении понятия социальной справедливости необходимо учитывать и естественные права человека как краеугольный характер позитивного права. Содержание социальной справедливости сегодня необходимо переориентировать на приоритет прав человека, подчеркивает Н.В. Иванчук, сохранение достоинства последних путем удовлетворения не только конституционных, но и социально-экономических прав. Содержание социальной справедливости необходимо непосредственно согласовывать с естественным правом, обеспечением основных прав человека [5, с. 4].

Принцип справедливости, по мнению подавляющего большинства, в то же время неотделим от принципа равенства субъектов. Многие исследователи видят сущность социальной справедливости в равенстве людей по отношению к средствам производства, в равенстве их реальных политических и юридических прав [11, с. 111]. Конечно, справедливость невозможна без равенства. Но надо помнить, что справедливость заключается не только в равенстве, но в определенных ситуациях и в правильном, прогрессивном неравенстве (к примеру, у инвалидов есть преимущества в случае сокращения штатов, а сироты имеют определенные льготы при поступлении в вуз).

Справедливое для одних зачастую бывает несправедливым для других, чему можно привести множество примеров. Справедливость по своей сути отражает реалии того или иного общества, уровень его культурной, правовой зрелости. Справедливость проявляется на разных общественных уровнях, в разных пространственных и временных измерениях. Существует индивидуальная справедливость, которая выражается в отношении конкретного индивида к окружающему миру, существует справедливость между поколениями, не ограниченная временными рамками, справедливость между народами, нациями, державами, которая выходит за границы конкретной территории. Однако, невзирая на сложность и многоаспектность этого явления, необходимо вычленить в принципе справедливости самое главное, его суть.

Однако следует отметить, что в понятие принципа справедливости закладывается зачастую различный смысл. Ее понимают как «всем поровну», «каждому по труду», «каждому в соответствии с заслугами», «каждому по потребностям», «каждому по рангу», «каждому свое место», «каждому то, что предусматривает закон». В соответствии с этими принципами и с их комбинациями существуют и различные концепции социальной справедливости, лежащие в основе принципа права: либеральные, консервативные, неолиберальные, неоконсервативные, эгалитарные, социалистические, коммунистические.

Если говорить о принципе социальной справедливости в праве, то начинать, конечно же, надо с правотворчества. Именно здесь, на стадии законотворчества и правотворчества необходимо создавать нормы права в соответствии с принципом социальной справедливости. Естественно, основанном на том понятии социальной справедливости, которое признано международным сообществом, отражено в соответствующих международных документах и отражает в то же время соответствующее понятие социальной справедливости данного народа, учитывает особенности его социально-экономического, духовного, культурного развития и прочие факторы. В противном случае говорить о дальнейшем воплощении принципа социальной справедливости на практике, в том числе и в юридической ответственности, не приходится.

В то же время точно так же, как неоднозначно понимается социальная справедливость в качестве принципа права, она понимается неоднозначно как и принцип юридической ответственности. В данной статье мы будем говорить только о юридической ответственности в ее негативном, ретроспективном понимании, поскольку вопрос о позитивной юридической ответственности не находит поддержки у большинства ученых. В то же время прежде чем говорить о принципе социальной справедливости в юридической ответственности, необходимо определиться с тем, что понимается под юридической ответственностью и какую цель преследует юридическая ответственность.

Как правило, выделяется два основных определения юридической ответственности: согласно первому это вид и мера государственного принуждения за совершенное правонарушение; согласно второму это возникающее из правонарушения правоотношение между компетентными органами государства и правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать определенные лишения, предусмотренные санкцией нормы права. Предпочтительнее, безусловно, вторая формулировка, поскольку, в отличие от первой, делающей упор на безысходно карательный характер юридической ответственности, вторая предполагает наличие у обеих сторон правоотношений соответствующих прав и обязанностей. Таким образом, на наш взгляд, следует исходить из того, что юридическая ответственность ставит перед собой задачу защиты и охраны прав человека, существующего социально-экономического, политического, государственного строя и лишь только потом цель наказания правонарушителя. Потому главной целью юридической ответственности является защита прав граждан, интересов общества и государства. Именно о такой последовательности целей юридической ответственности может идти речь при построении правового государства и гражданского общества.

Аналогичные или близкие им высказывания содержатся и у других авторов. Некоторые считают, что принцип справедливости юридической ответственности охватывает своим содержанием и такие требовании: нельзя за проступки устанавливать уголовные наказания; недопустимо вводить меры наказания и взыскания, унижающие человеческое достоинство; закон, устанавливающий или усиливающий ее, не имеет обратной силы; за одно правонарушение может быть только одно наказание; карательная ответственность должна соответствовать тяжести совершенного правонарушения; вред, причиненный правонарушением, если он имеет обратимый характер, должен быть возмещен [5, с. 4].

Более широко трактуют принцип справедливости юридической ответственности известные исследователи этой проблемы И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин. Они полагают, что мерой справедливости закона являются соответствие его потребностям общества, экономическим и политическим закономерностям, нравственным принципам общества. Требования справедливости, предъявляемые к ответственности и санкциям, они видят в следующем: во-первых, когда причиненный вред имеет обратимый характер, санкции прежде всего должны обеспечивать восстановление нарушенного права; во- вторых, когда причиненный вред необратим, мера государственного принуждения по виду и размеру должна соответствовать характеру и степени общественной опасности; в-третьих, применение санкции может допускаться не раньше, чем о запрете законом той или иной разновидности деяний станет известно участникам общественных отношений, а закон, устанавливающий ответственность, не может иметь обратной силы; в-четвертых, справедливость предполагает, что виновный отвечает лишь за свое противоправное деяние; в-пятых, справедливость предполагает, что за одно правонарушение возможно лишь одно наказание. Ну и наконец, чтобы юридическая ответственность была справедливой, она должна осуществляться в строгом соответствии с предписаниями и требованиями закона [17, с. 142-151].

Таким образом, если внимательно проанализировать эти признаки справедливости, то мы увидим, что речь идет о проявлении принципа обеспечения интересов потерпевшего (возмещение ущерба), проявлении принципа индивидуализации юридической ответственности, о проявлении принципа законности юридической ответственности, о проявлении принципа ответственности за совершенное деяние. И получается, что принцип справедливости поглощает собой другие принципы юридической ответственности: законность, неотвратимость, индивидуализацию, виновность деяния. И авторы приходят к мысли, что принцип справедливости представляет собой обобщенную характеристику других принципов и раскрывается это принцип социальной справедливости через другие принципы юридической ответственности. С подобной точкой зрения согласны и многие другие исследователи, полагающие, что принцип справедливости входит составной частью в другие принципы юридической ответственности, и наоборот, все принципы юридической ответственности должны содержать в себе элементы принципа справедливости. Однако, как считает А.М. Жуков, принцип справедливости юридической ответственности отнюдь не растворяется в других принципах. Он предлагает требования справедливости разделить на несколько уровней. Первый уровень, по его мнению, обладает наибольшей степенью обобщения, и он выражается в следующих требованиях: равенстве, гуманизме, соответствии правовых норм моральным, наличии иерархии в защите общественных отношений. Причем все эти требования взаимосвязаны друг с другом и дополняют друг друга. Нельзя не отметить, подчеркивает ученый, что справедливость всегда связана с распределением. В юридической сфере, в сфере ответственности распределению подлежат права и обязанности. Справедливость в распределении, возложение на субъектов обязанностей должно соответствовать гуманизму, общепризнанным правам человека, должно учитывать моральные нормы. Чем выше связь морали с юридической ответственностью, тем большую нравственную основу несет в себе ответственность, тем выше и ее эффективность.

Второй уровень требований принципа справедливости юридической ответственности раскрывается через принципы законности, неотвратимости, индивидуализации, ответственности за виновные деяния. В самых общих чертах это требования того, что юридическая ответственность должна осуществляться на основе закона и в пределах закона, она должна учитывать общественную опасность правонарушителя и правонарушения, должна наступать неотвратимо и только за осознанное виновное поведение. Конкретизируются и развиваются эти требования через принципы юридической ответственности. Справедливость должна пронизывать все принципы юридической ответственности и всю ее систему [18, с. 130].

Аналогичной точки зрения на принцип справедливости в юридической ответственности придерживается и М.Б. Мироненко. Он также говорит о необходимости рассмотрения принципа справедливости в зависимости от уровня обобщения. Первый уровень обладает наибольшей степенью обобщения и выражается в следующих требованиях: равенстве, гуманизме, соответствии правовых норм моральным, иерархии в защите общественных отношений. Второй уровень содержания принципа справедливости юридической ответственности раскрывается через принципы законности, неотвратимости, гуманизма индивидуализации, виновности деяния [19, с. 6]. Ответственность справедлива, когда она законна, неотвратима, индивидуализирована, наступает за виновные деяния и соответствует принципам гуманизма. Справедливость, как считает Д.А. Липинский, невозможно раскрыть вне связи с другими принципами юридической ответственности. Несмотря на то, что другие принципы юридической ответственности также выступают концентрированным «сгустком» соответствующих идей, в них находит свою конкретизацию и принцип справедливости [20, с. 24].

Таким образом, можно сделать вывод, что, отталкиваясь от понятия социальной справедливости в том виде, как она понимается в конкретной исторической среде, следует перейти к ее раскрытию в принципах права и затем к ее отображению в принципах юридической ответственности. В современном демократическом обществе принцип справедливости в юридической ответственности понимается как идея, основополагающее начало, закрепленное в системе норм, предусматривающих юридическую ответственность, которая заключается в равенстве, уважении и защите прав и свобод человека, соответствии правовых норм моральным, категориям разумности и добросовестности, учете иерархии личных, общественных и государственных интересов, и проявляющихся в том числе через систему остальных принципов права и юридической ответственности.

справедливость право юридический ответственность

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Понятие и суть гуманизма и справедливости юридической защиты. Источник и природа прав человека, механизм их гарантирования. Эффективность юридической ответственности в гражданском и арбитражном процессуальном праве с позиции гуманизма и справедливости.

курсовая работа [28,7 K], добавлен 03.08.2009

Особенности позиции Липинского Д.А. в вопросе изучения принципов юридической ответственности. Сущность содержания виновности, обоснованности, неотвратимости, индивидуализации, справедливости. Недопустимость двойной ответственности за правонарушение.

реферат [23,6 K], добавлен 10.01.2017

Анализ представлений о справедливости в историческом контексте. Сущность категории справедливости, содержащей в себе требования соответствия деяния и воздаяния. Соотношение права и справедливости. Установление принципа справедливости в праве и законе.

реферат [19,6 K], добавлен 28.04.2011

Определение процессуального порядка осуществления ответственности. Справедливость, законность, неотвратимость, индивидуализация и ответственность за виновные деяния как взаимосвязанная система принципов. Процедура принятия решений о применении санкций.

презентация [1,6 M], добавлен 06.10.2014

Характеристика юридической ответственности, анализ принципов как результата общественного и правового развития. Особенности проблемы концепции юридической ответственности. Сущность моральных и правовых аспектов справедливости, анализ особенностей.

курсовая работа [60,5 K], добавлен 21.02.2014

Ретроспективная ответственность как обязанность правонарушителя претерпеть негативные последствия. Общая характеристика признаков и принципов юридической ответственности: неотвратимость, обоснованность, справедливость. Сущность понятия «законность».

курсовая работа [96,7 K], добавлен 13.04.2013

Социально-философское понятие справедливости. Соотношение принципа справедливости и восстановления социальной справедливости согласно статьям 6 и 45 Уголовного Кодекса. Критерии справедливости уголовного наказания и других мер, применяемых к преступнику.

курсовая работа [36,1 K], добавлен 19.11.2013