Что такое сравнительные эпитеты

Эпитет. Литературный троп

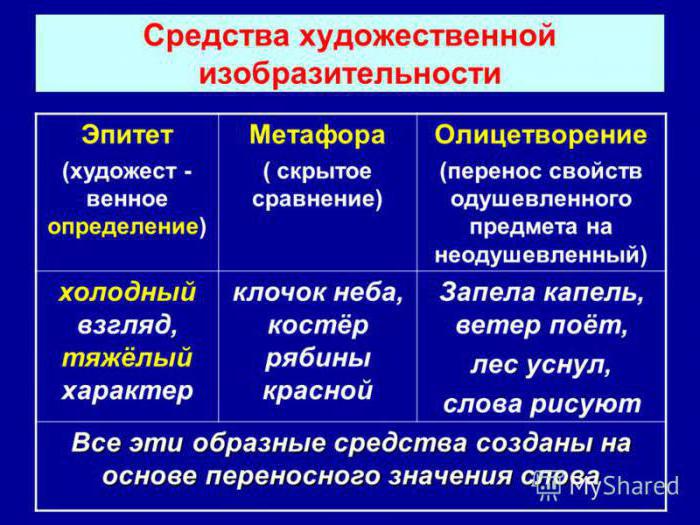

Русский язык – один из самых богатых в плане средств художественной выразительности и словообразования. Приёмы, которые придают речи мелодичность, насыщают её оригинальными оборотами, называются тропами, иначе – средствами художественной выразительности. Самые известные и часто употребляемые – это метафора, олицетворение, аллегория, метонимия и, конечно же, эпитет. Мало какое литературное произведение обходится без них. Да и сами мы, часто того не замечая, употребляем их в повседневной речи.

Общее понятие. Отличие от сравнения и метафоры

Эпитет – это яркая художественная характеристика, образно-эмоциональное определение объекта, которое передаёт его отличительный признак, свойство, качество.

В переводе с греческого это слово обозначает «приложение» — это наводит на мысль, что этот троп не в каждом случае называет обязательный признак предмета или его неотъемлемое свойство. Он является фигуральным выражением, которое характеризует конкретный предмет в какой-то конкретной эмоциональной ситуации, атмосфере, в которую с помощью этой фигуры пытается погрузить нас автор.

«Белый снег» — здесь мы не наблюдаем эпитета, ведь «белый» — неотъемлемый признак снега, а вот «горячий снег» (Ю. Бондарев) – это эпитет.

Итак, не каждое слово-определение – это эпитет. По своей природе он очень походит на сравнение, метафору или даже олицетворение. Разница в том, что последние средства выразительности – это обороты более сложные.

Разные части речи в качестве эпитета

Определение эпитета наталкивает на мысль, что это по умолчанию имя прилагательное. Но это не так – он может быть выражен различными частями речи: существительными, причастиями, числительными, местоимениями и даже глаголами.

Виды эпитетов

Поскольку выразительная палитра очень велика, и предложения с эпитетами могут иметь совершенно разную эмоциональную окраску, состав, структуру и логические акценты; относиться к разным стилям текста, выделяют несколько классификаций эпитетов. Каждая из них исходит из определенного критерия:

Кроме того, эпитеты могут быть эмоциональными, оценочными, постоянными или сквозными, однако эти признаки находятся за пределами общепринятых классификаций.

Общеязыковые эпитеты. Примеры из жизни

Общеязыковые обороты знакомы нам всем – пример такого эпитета можно привести не только из художественной литературы, но и из повседневного употребления. Ведь эти фигуры настолько устоялись в нашей речи и вошли в повседневный обиход, что стали устойчивыми выражениями.

Народно-поэтические эпитеты. Примеры из фольклора

Авторские эпитеты. Примеры из литературы

Постоянные эпитеты с примерами

Роль эпитетов в русском языке и литературе

Роль, которую играют эпитеты, как и другие тропы в русском языке, сложно переоценить. Они создают неограниченные возможности для словообразования, появления новых мелодичных и ёмких речевых оборотов, повышают эмоциональность и образность художественной картины, которую рисует автор.

Без них сложно представить прозу и поэзию, неподражаемый авторский стиль известных русских поэтов и писателей, которые благодаря во многом именно умению «играть» с тропами, создали свой оригинальный и узнаваемый язык.

Тестовое задание для проверки ваших знаний

А в заключение, предлагаем проверить, насколько хорошо теперь вы сами можете оперировать этими выразительными средствами:

Что такое эпитет в русском языке? Примеры в литературе

Лингвистическое понятие «эпитет» приведет нас к художественному слову, к стилю речи, используемому писателями и поэтами в литературе, к народному творчеству.

Эпитет — это один из разновидностей тропов, художественных средств речи. Слово «троп» греческого происхождения и буквально значит «поворот, оборот речи». Можно сказать, что троп — это форма поэтического мышления. Слово используется не традиционно, а с неожиданной стороны, которую смог заметить художник слова. Такое переосмысление слов создает художественный яркий образ, для чего служат эпитеты в русском языке.

Определение

А вот какое определение, что такое эпитет в русском языке, дает Википедия:

Прилагательные в роли эпитетов

В русском языке чаще всего в роли эпитетов выступают прилагательные. В народном творчестве за эпитетами сохранилось эмоционально-оценочное значение, благодаря чему они превратились в своеобразные, легко узнаваемые поэтические штампы.

Примеры эпитетов-прилагательных в русском языке

Примеры эпитетов из художественной литературы

Эпитеты помогают писателю глубже выразить свои чувства и переживания, показать свое отношение к окружающей его действительности, например, читаем у Игоря Северянина:

Марина Цветаева создает поэтический образ с помощью эпитетов:

У М. Волошина привлекают взгляд строки:

Я пробегаю жадным взглядом вестей горючих письмена.

Непревзойденным мастером лирики является Сергей Есенин. В его поэзии существует удивительная гармония чувства и мысли, связи с родной природой и землей, которые звучат в стихах:

Эпитеты помогают создать поэту вот этот неповторимый поэтический образ:

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

Прочитаем отрывок стихотворения Николая Гумилева «Старина» и убедимся, сколько в нем эпитетов, создающих яркий образ, которым хотел поделиться поэт с читателями:

Вот парк с пустынными опушками,

Где сонных трав печальна зыбь,

Где поздно вечером с лягушками

Перекликаться любит выпь.

Вот дом, старинный и некрашеный,

В нем словно плавает туман,

В нем залы гулкие украшены

Изображением пейзан.

Авторские эпитеты

Иногда писатели создают свои авторские эпитеты:

Видео «Тропы. Эпитет»

Эпитет

4 класс, 5 класс, 6 класс

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Определение эпитета

Эпитет — это слово или фраза, которые добавляют выразительность стоящим рядом словам. Может использоваться с положительным или отрицательным оттенком, в прямом или переносном значении. Эпитеты могут быть выражены:

На самом деле у термина «эпитет» в русском языке есть много определений. В широком смысле это любое слово, которое определяет предмет, описывает его характерные черты. Например: «синее небо», «теплое утро».

В узком смысле эпитетом называется средство выразительности, которое помогает автору передать отношение к предмету, придает предмету красочность, живость. Иногда в качестве эпитета используется слово в переносном значении. Например: «лошадиное здоровье», «драгоценный опыт».

Еще примеры эпитетов в русском языке:

Постоянный эпитет — это выразительное описание, которое тесно связано с определенным объектом, тем самым образуя устойчивое выражение. Например: «синее море>», «красна девица»

С определением эпитета в русском языке разобрались — теперь давайте узнаем, какие бывают виды эпитетов.

Виды эпитетов

Существуют различные классификации эпитетов в русском языке. Рассмотрим самые распространенные из них.

По сфере употребления

Эту классификацию предложил советский лингвист К. С. Горбачевич, соавтор «Словаря эпитетов русского литературного языка». Он разделил эпитеты на общеязыковые, народно-поэтические и авторские.

Общеязыковые эпитеты — самая многочисленная группа слов. У некоторых существительных (лицо, взгляд, глаза, улыбка, жизнь) есть сотни характеризующих определений. Такие эпитеты уже устойчиво закрепились в нашей речи. И даже если их используют в переносном значении, мы понимаем, что это значит. Например: проницательный взгляд, ироническая улыбка, бисерный почерк, трескучий мороз.

Народно-поэтические эпитеты пришли к нам из народного искусства — фольклора. Например: море синее кругом, красная весна, для батюшки-царя, лук дубовый, грусть-тоска.

Свойства народно-поэтических эпитетов:

Форма прилагательного в усеченной форме (сыра земля, чисто поле);

Перенос ударения (зелено вино, шелковые луга);

Эпитет стоит после определяемого слова (Эпитет стоит после определяемого слова (ветра буйные, горе горькое).).

Редкие или авторские эпитеты — неожиданные, часто неповторимые смысловые ассоциации. Писатели придумывают сочетание определяемого слова и определяющего (эпитета) в зависимости от того, какой образ или окраску они хотят придать слову. Например: скучный берег (А. С. Пушкин), маленький характер (А. И. Герцен), похоронный крик (Н. А. Некрасов), задумчивый и нежный мой край (С. А. Есенин).

Однако при определенных условиях (авторитет писателя, яркость образа) эти эпитеты могут стать общеязыковыми. Поэтому, граница между общеязыковыми и авторскими эпитетами достаточно подвижна.

Отработать новый материал на практике помогут онлайн-курсы по русскому языку в школе Skysmart.

По характеру обозначения признака

По способу обозначения признака выделяют эпитеты с прямым и переносным значением.

Эпитеты с прямым значением — это выразительные слова, которые употреблены в своем обычном смысле. Например: бледное лицо, горячий песок, зеленый лес.

Эпитеты с переносным значением, как нетрудно догадаться из названия, рождаются из использования слов в переносном смысле. Так, прилагательное лошадиный имеет прямое значение «принадлежащий или имеющий отношение к лошади», но в словосочетании лошадиное здоровье оно употребляется не в прямом, а в переносном смысле: «очень крепкое здоровье».

Сравните пары примеров: в первом случае прилагательное употребляется в прямом значении, во втором — в переносном. Именно в переносном значении эти прилагательные приобретают образность и становятся эпитетами:

По степени устойчивости связи с определяемым словом

Некоторые эпитеты могут сочетаться с разными определяемыми словами — такие эпитеты называются свободными. Пример свободного эпитета — прилагательное золотой в словосочетаниях: золотая листва, золотые волосы, золотые отблески солнца.

Эпитеты, которые имеют устойчивую связь с одним определяемым словом, называются постоянными. Многие народно-поэтические эпитеты, о которых мы говорили выше, являются постоянными: белы руки, добрый молодец, уста сахарные.

По структуре

По структуре эпитеты делятся на простые и сложные.

С простыми эпитетами все понятно — они состоят из одного слова, обычно прилагательного, у которого один корень: парус одинокий, светлое будущее, звенящая тишина.

Сложный эпитет — это образное прилагательное, у которого больше одного корня. Такие эпитеты обычно можно развернуть в более длинное словосочетание:

К сложным также относятся такие эпитеты, которые образованы повторением одного и того же прилагательного. Например, в той самой страшилке: «В одном черном-черном городе, на черной-черной улице. » используется сложный эпитет черный-черный.

Мы много узнали об эпитете как средстве выразительности речи. Теперь научимся находить эпитеты на примерах из литературы.

Примеры эпитетов из литературы

Эпитеты как средства выразительности часто используют в стихотворениях, повестях, романах и рассказах. Они помогают писателю глубже выразить свои чувства и переживания, показать свое отношение к окружающей действительности.

Цели эпитетов как средства выразительности в литературе:

Примеры эпитетов в русской литературе:

А теперь попробуйте сами — укажите эпитеты в этих отрывках.

Край любимый! Сердцу снятся

Скирды солнца в водах лонных.

Я хотел бы затеряться

В зеленях твоих стозвонных.

Вот парк с пустынными опушками,

Где сонных трав печальна зыбь,

Где поздно вечером с лягушками

Перекликаться любит выпь.

Вот дом, старинный и некрашеный,

В нем словно плавает туман,

В нем залы гулкие украшены

Прозрачный сумрак, луч лампады,

Кивот и крест, символ святой.

Все полно мира и отрады

Вокруг тебя и над тобой.

Эпитет и метафора

И эпитет, и метафора относятся к тропам — образным языковым средствам, которые делают текст и речь выразительнее и ярче.

Метафора предполагает сравнение, причем необычное и неявно выраженное. Например: Метафора предполагает сравнение, причем необычное и неявно выраженное. Например: ядовитый человек, волчья хватка..

Эпитет описывает слово, помогает нарисовать его воображаемый образ. При этом эпитет может быть частью развернутой метафоры. Так, например, появился новый термин — метафорический эпитет.

Метафорический эпитет — троп с признаками метафоры и эпитета. Предполагает скрытое, необычное сравнение и красочное описание слова. Например: каменная веселость, васильковые очи.

Эпитет и относительное прилагательное

Относительные прилагательные содержат в себе свойство, характеристику или функцию определяемого слова. Такие прилагательные могут обозначать:

Относительные прилагательные могут становиться эпитетами, если они придают определяемому объекту характерные черты, эмоциональную окраску, яркость.

Понять, когда относительные прилагательные являются эпитетами, а когда — нет, можно на парах примеров:

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения: определения, примеры

Какими бывают средства художественной выразительности?

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения относятся к разным группам средств художественной выразительности.

Отдельно также рассматривают фразеологические средства (в их основе лежат фразеологизмы), тропы (особые обороты речи, используемые в переносном значении).

Где используются средства художественной выразительности?

Стоит отметить, что средства художественной выразительности применяются не только в литературы, но и в различных сферах общения.

Наиболее часто эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения можно встретить, конечно, в художественной и публицистической речи. На также они присутствуют в разговорном и даже научном стилях. Они играют огромную роль, так как помогают автору воплотить в жизнь свой художественный замысел, свой образ. Полезны они и для читателя. С их помощью он может проникнуть в потайной мир создателя произведения, лучше понять и вникнуть в авторский замысел.

Эпитет

Большинство литературоведов рассматривают эпитет как один из основных приемов в поэтическом творчестве, украшающим стихотворную речь.

Если обратиться к истокам этого слова, то оно произошло от древнегреческого понятия, обозначающего в дословном переводе «приложенный». То есть являющееся дополнением к основному слову, главная функция которого сделать основную мысль понятнее и выразительнее. Чаще всего эпитет стоит перед основным словом или выражением.

Как и все средства художественной выразительности, эпитеты развивались от одной литературной эпохи к другой. Так, в фольклоре, то есть в народном творчестве, роль эпитетов в тексте весьма велика. Они описывают свойства предметов, либо явлений. Выделяют их ключевые особенности, при этом чрезвычайно редко обращаются к эмоциональной составляющей.

Позже роль эпитетов в литературе меняется. Она значительно расширяется. Этому средству художественной выразительности придают новые свойства и наполняют не присущими ему ранее функциями. Особенно это становится заметно у поэтов Серебряного века.

В наши дни, особенно в постмодернистских литературных произведениях, структура эпитета усложнилась еще сильнее. Усилилось и смысловое наполнение этого тропа, приводящее к удивительно выразительным приемам. Например: пеленки золотились.

Функция эпитетов

Эти средства художественной выразительности, а особенно эпитеты, помогают читателям или слушателям воочию представить, о чем говорит или пишет автор, понять, как он относится к этому предмету.

Эпитеты служат для реалистичного воссоздания исторической эпохи, определенной социальной группы или народа. С их помощью мы можем представить, как говорили эти люди, какие слова окрашивали их речь.

Что такое метафора?

Метафора может быть как отдельным словом, так и целым выражением, которое употребляется автором в переносном значении. В основе этого средства художественной выразительности лежит сравнение предмета, который пока не назван, с каким-то другим на основе их общего признака.

При этом те метафоры, которые использовал Аристотель, практически невозможно отличить от литературного преувеличения (гиперболы), обычного сравнения или олицетворения. Он понимал метафору намного шире, чем современные литературоведы.

Примеры употребления метафоры в литературной речи

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения активно применяются в художественных произведениях. Причем для многих авторов именно метафоры становится эстетической самоцелью, порой полностью вытесняя первоначальное значение слова.

В качестве примера литературные исследователи приводят в пример известного английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Для него нередко важен не житейский исходный смысл конкретного высказывания, а приобретаемое им метафорическое значение, новый неожиданный смысл.

Для тех читателей и исследователей, кто был воспитан на аристотелевском понимании принципов литературы, это было непривычно и даже непонятно. Так, на этом основании не признавал поэзию Шекспира Лев Толстой. Его точки зрения в России XIX века придерживались многие читатели английского драматурга.

Показателен пример поэтов-футуристов, творивших в России в начале XX века. Их главной целью было максимально отдалить метафору от ее первоначального смысла. Такими приемами часто пользовался Владимир Маяковский. Пример, заглавие его поэмы «Облако в штанах».

При этом после Октябрьской революции употреблять метафору стали намного реже. Советские поэты и писатели стремились к ясности и прямолинейности, поэтому необходимость в употреблении слова и выражения в переносном смысле отпала.

Для этого метафоры постоянно употребляют, рассказывая о новейших источниках знаний и информации, используют ее для описания современных достижений человечества в науке и технике.

Олицетворение

Для того чтобы разобраться, что такое олицетворение в литературе, обратимся к происхождению этого понятия. Как и большинство литературоведческих терминов, оно уходит своими корнями в древнегреческий язык. В дословном переводе означает «лицо» и «делаю». С помощью этого литературного приема природные силы и явления, неодушевленные объекты обретают свойства и приметы, присущие человеку. Как бы одушевляются автором. Например, им могут придать свойства человеческой психики.

Такие приемы часто используют не только в современной художественной литературе, но и в мифологии, и религии, в магии и культах. Олицетворение было ключевым средством художественной выразительности в сказаниях и притчах, в которых древнему человеку объяснялось, как устроен мир, что стоит за природными явлениями. Они одушевлялись, наделялись человеческими качествами, ассоциировались с богами или сверхлюдьми. Так древнему человеку было проще принять и понять окружающую его действительность.

Примеры олицетворений

Понять, что такое олицетворение в литературе, нам помогут примеры конкретных текстов. Так, в русской народной песне автор утверждает, что «лыко горем подпоясалось».

С помощью олицетворения появляется особое миросозерцание. Для него характерно ненаучное представление о природных явлениях. Когда, например, гром ворчит как старик, или солнце воспринимается не как неодушевленный космический объект, а как конкретный бог по имени Гелиос.

Сравнение

Для того чтобы разобраться в основных современных средствах художественной выразительности, важно понять, что такое сравнение в литературе. Примеры в этом нам помогут. У Заболоцкого встречаем: «Раньше он был звонкий, точно птица» или Пушкина: «Он бежал быстрее лошади».

Подобной цели служит метафора, эпитеты, сравнения, олицетворения. Таблица, в которой представлены все эти понятия, помогает наглядно разобраться в том, чем они отличаются друг от друга.

Виды сравнений

Рассмотрим для детального понимания, что такое сравнение в литературе, примеры и разновидности этого тропа.

Он может использоваться в виде сравнительного оборота: мужик глуп, как свинья.

Часто сравнения образуются за счет существительного в творительном падеже. Классический пример: он ходит гоголем.

Языковые средства выразительности. Задание 26

Конспект для работы с заданием 26 ЕГЭ по русскому языку с примерами.

Тропы (эпитет, гипербола, литота, метафора, метонимия, олицетворение, синекдоха, сравнение, ирония, аллегория, символ).

ЛИТОТА – преуменьшение размеров или свойств предмета, человека, явления.

Жизнь человека – один миг.

Небо с овчинку.

Мальчик с пальчик.

Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка…

Таракан, таракан, таракашечка, / Жидконогая козявочка-букашечка.

Синтаксические средства (вводные слова и словосочетания, восклицательные и вопросительные предложения, неполные предложения, обращения, сравнительные обороты, ряды однородных членов предложения, риторические вопросы, риторические обращения, односоставные предложения)

ВВОДНЫЕ СЛОВА/СЛОВОСОЧЕТАНИЯ — слова, словосочетания, не входящие в структуру предложения (к ним нельзя задать вопрос), выражающие отношение говорящего к высказыванию. В предложении выделяются запятыми.

К сожалению, все оказалось ложью.

По-моему, ты не понимаешь меня.

Он, видимо, думает об экзамене.

Приёмы (анафора, эпифора, антитеза, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, цитирование, диалог, парцелляция, синтаксический параллелизм, оксюморон)

НЕОЛОГИЗМ — новое, не так давно вошедшее в язык слово или словосочетание. Неологизмы появляются в языке в двух случаях: 1) возникают для обозначения новых, ранее не существовавших предметов, явлений, понятий; 2) вводятся писателями.

Наибольшее количество неологизмов, укоренившихся в русском литературном языке, ввел Николай Михайлович Карамзин, стоявший у истоков его формирования («благотворительность», «будущность», «влияние», «влюблённость», «вольнодумство», «гармония», «достопримечательность», «занимательный», «катастрофа», «моральный», «ответственность», «первоклассный», «подозрительность», «промышленность», «сосредоточить», «сцена», «трогательный», «утончённость», «человечный», «эстетический», «эпоха»

Лексические средства выразительности (синонимы, антонимы, фразеологизмы, разговорная и просторечная лексика, книжная лексика, оценочная лексика, диалектизмы, устаревшая лексика, неологизмы, термины)

Фонетические средства (ассонанс, аллитерация, звукоподражание)

Определите, какие средства языковой выразительности употреблены в следующих предложениях:

1. Раздирает рот зевота шире Мексиканского залива.

2. И звезда с звездою говорит.

3. Глухие тайны мне поручены…

4. Ниже тоненькой былиночки / Надо голову клонить…

5. Мы читали Пушкина.

6. В крови горит огонь желаний.

7. Люди в белых халатах помогли ему.

8. Он мой заклятый друг.

9. Белые воротнички – основные посетители этого кафе.

10. И стройных жниц короткие подолы, / Как флаги в праздник, по ветру летят.

11. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая…

12. Твой ум глубок, что море. / Твой дух высок, что горы.

13. Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел…

14. И волны теснятся, и мчатся назад, / И снова приходят и о берег бьют…

15. Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и тусклый свет.

16. Деточка, все мы немножко лошади, /Каждый из нас по-своему лошадь…

17. Все грани чувств, все грани правды стерты / В мирах, в годах, в часах.

18. Послушай… Далеко, на озере Чад, / Изысканный бродит жираф.

19. Во всем мне хочется дойти до самой сути. / В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.

20. А вы, надменные потомки / Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки / Игрою счастия обиженных родов!

21. И какой же русский не любит быстрой езды?