Что такое среда жизни определение

Основные среды жизни

Жизнь зародилась на Земле приблизительно 3,7 миллиарда лет назад, по другому источнику около 4,1 млрд лет назад. Развитие продолжается и по сегодняшний день. По всем предположениям, и в дальнейшем жизнь будет продолжаться, приспосабливаясь к окружающей среде, и наличие или отсутствие человека не сможет ее прервать.

Ученые Австралии обнаружили признаки жизни на суше, и им 3,5 млрд лет. Их находки дали подтверждение, что жизнь образовалась в пресных водоемах, а не в соленых источниках. Ученые обратили внимание на эти факты и ищут подтверждение им и на других континентах.

Основные виды жизни

К основным средам жизни относятся:

Каждая из сред обладает своими особенностями и содержит различные организмы, которые проживают, размножаются и эволюционируют.

Наземно-воздушная среда

Эту среду представляет все разнообразие растительной и животной жизни на Земле. Развитие органической жизни на суше позволило возникнуть почве. Дальше пошло развитие растений, лесов, степей, тундры и различных животных, адаптирующихся к разным средам обитания. В результате дальнейшей эволюции органического мира, жизнь распространялась на все верхние оболочки Земли – гидросферу, литосферу, атмосферу. Все живое развивалось и приспосабливалось к резким колебаниям температур и различным средам обитания. Возникли теплокровные и хладнокровные представители животной фауны, разнообразные птицы и насекомые. В наземно-воздушной среде растения приспособились к различным условиям произрастания. Одни любят светлые теплые участки, другие произрастают в тени и влажности, а третьи выживают при низких температурах. Разнообразие этой среды представлено разнообразием жизни в ней.

Водная среда

Параллельно развитию наземно-воздушной среды шло развитие и водного мира.

Водная среда представлена всеми водоемами, которые есть на нашей планете, начиная от океанов и морей, заканчивая озерами и ручейками. 95% поверхности Земли относится к водной среде.

Различные гигантские обитатели водной среды менялись и приспосабливались под волнами эволюции, адаптировались к среде обитания и принимали вид, наиболее увеличивающий выживаемость популяций. Уменьшились размеры, поделились ареалы распространения разных видов их сосуществования. Многообразие жизни в воде удивляет и восхищает. Температура в водной среде не подвержена таким резким колебаниям как в наземно-воздушной среде и даже в самых холодных водоемах не понижается ниже +4 градусов по Цельсию. В воде живут не только рыбы и животные, также вода изобилует различными водорослями. Только на больших глубинах они отсутствуют, там, где царит вечная ночь, идет совсем другое развитие организмов.

Почвенная среда обитания

К почве относится верхний слой земли. Смешение различных пород почвы с горными породами, останками живых организмов, образует плодородную почву. В этой среде нет света, в ней живут, а вернее произрастают: семена и споры растений, корни деревьев, кустарников, трав. В ней также есть мелкие водоросли. Земля представляет собой дом для бактерий, животных и грибов. Это основные ее обитатели.

Организм как среда обитания

На Земле нет ни одного человека, вида животных или растений, в котором не поселился какой-либо организм или паразит. К паразитам растений относится всем известная повилика. Из маленьких спор-семечек вырастает организм, который живет за счет поглощения питательных сил растения хозяина.

Паразиты (от греческого – «нахлебник») – это организм, живущий за счет своего хозяина. Многие организмы паразитируют в телах людей и животных. Они разделяются на временных, которые живут на хозяине определенный цикл, и постоянных, которые паразитируют на теле хозяина цикл за циклом. Это приводит часто к гибели хозяина-носителя. Паразитам подвержено все живое, начиная от бактерий, и завершает этот список высшие растения и животные. К паразитам относятся и вирусы.

К организмам можно прибавить и симбиоз (совместная жизнь).

Симбиоз растений и животных не угнетает хозяина, а выступает партнером в жизни. Симбиотические отношения позволяют выживать определенным видам растений и животных. Симбиоз – промежуток между союзом и слиянием организмов.

Экология

Лучшие условия по продуктам Тинькофф по этой ссылке

Дарим 500 ₽ на баланс сим-карты и 1000 ₽ при сохранении номера

. 500 руб. на счет при заказе сим-карты по этой ссылке

Лучшие условия по продуктам

ТИНЬКОФФ по данной ссылке

План урока:

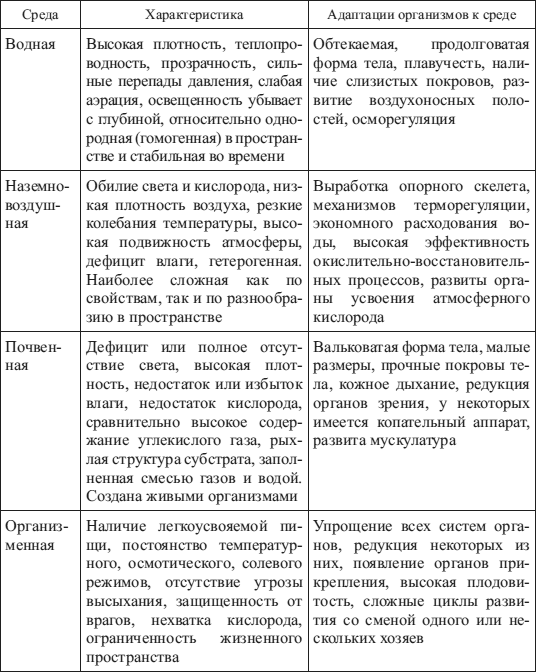

Классификация сред жизни

Среда жизни – совокупность всех факторов, действующих на организм. Как самих факторов среды, так и их комбинаций достаточно много. Однако в разных условиях на организм будут оказывать значимое влияние разные факторы. Если в пустыне наличие воды будет ключевым в жизнедеятельности организмов, то в море это уже не так важно. Для организмов, населяющих озеро и лес, освещенность важна, но для обитателей почвы – нет. По наиболее значимым факторам были выделены четыре среды жизни.

Типы сред жизни:

В процессе развития Земли сначала возникла водная среда. Организмы приспосабливались к ней в течение нескольких сотен тысяч лет. Поверхность суши тогда была небольшой и полностью непригодной для жизни из-за интенсивной радиации и отсутствия почвы. После появления озонового слоя (а возник он в результате накопления в атмосфере кислорода) на сушу вышли бактерии. Под их воздействием на поверхности постепенно сформировалась почва. После этого стал возможен выход организмов на сушу – сначала растений, потом животных.

В то время правильно было бы говорить о наземной среде – воздух еще не был заселен живыми существами. Такая потребность возникла, когда количество организмов на поверхности Земли сильно увеличилось, и стал нужен поиск нового жизненного пространства. Первыми в воздух поднялись насекомые, затем – рептилии.

Почему воздух не выделяют как отдельную среду жизни, хотя ее условия сильно отличаются? Дело в том, что все организмы – обитатели поверхности нуждаются в кислороде (то есть без атмосферы их существование невозможно), а все обитатели воздушной среды используют поверхность суши (хотя бы только для откладывания яиц, как это делает стриж). В качестве исключения можно привести аэробактерии, которые обитают в атмосфере недалеко от озонового слоя. Они образуют особые колонии, для которых не нужна поверхность Земли.

Организм не может существовать без своей среды обитания. Есть такие живые существа, для которых характерна только одна среда жизни. Например, исключительно водными являются кораллы, иглокожие и многие рыбы, исключительно наземными – мокрицы и большинство насекомых. Иногда он может обитать сразу в двух средах жизни, и такие организмы называются амфибийными (лягушки, саламандры). В некоторых ситуациях смена среды жизни происходит на разных стадиях жизненного цикла. Личинка стрекозы живет в воде, взрослое насекомое – в наземно-воздушной среде. Паразит – печеночный сосальщик в процессе жизненного цикла обитает внутри организмов-хозяев, в воде и на поверхности травы (то есть в наземно-воздушной среде). У разных стадий жизненного цикла разные источники питания, значит, еды гарантированно хватит на всех и за нее не возникнет конкуренции.

Среды жизни подразделяются на среды обитания. Так, водная среда делится на пресную, морскую и солоноватоводную (эстуарную). В ней можно выделить также поверхность, дно и толщу воды различной глубины. Водоемы бывают стоячие и текучие. Все это – среды обитания. В свою очередь, они подразделяются на биотопы (места обитания биоценозов) и местообитания (места обитания отдельных видов).

Если сравнить среду жизни с многоквартирным домом, то среда обитания – это этаж, биотоп – квартира, местообитание – комната.

Водная среда и адаптации к ней

Особенности условий среды связаны со свойствами воды:

Из этого следует, что водная среда обладает относительным постоянством условий. Организмам не нужно адаптироваться к постоянной смене температуры, а, например, на больших глубинах она постоянна и не зависит от сезона.

В морях важную роль играют течения. За счет них вода из поверхностных слоев опускается в придонные, обогащая их кислородом. Если в какую-то часть океана попадает загрязнитель, то благодаря течениям он не накапливается, а разносится на большое расстояние. Происходит снижение его концентрации, а значит, его вредоносность для окружающей среды уменьшается.

Система жизненных форм для водной среды обитания хорошо проработана. Основными группами являются бентос – организмы, обитающие на дне, нектон – активно перемещающиеся в толще воды, планктон – организмы, живущие в толще воды, неспособные плыть против течения, и нейстон – организмы, живущие на поверхности воды.

Бентосные организмы подразделяются на прикрепленные (кораллы, многие двустворчатые моллюски, усоногие раки, сидячие многощетинковые черви, водоросли) и подвижные (морские ежи и морские звезды, ракообразные, многие черви). У этих двух групп разные адаптации к среде. Задача первых – не быть съеденными, поэтому у них развиты раковины или панцири. У некоторых имеются дополнительные средства защиты: особые ядовитые клетки у кораллов, домики в виде трубок, в которых организм может удерживаться.

Пример прикрепленного бентоса – кораллы

У подвижных животных развиты конечности или иные способы передвижения (например, черви могут закапываться в грунт и без конечностей, за счет развитой мышечной системы).

Пример подвижного бентоса – рак

Планктонные организмы обычно имеют небольшие размеры. Исключение составляет рыба-луна – до 4 м в диаметре и до 2 тонн весом. Важная задача планктонных организмов поддерживаться на плаву, поэтому для них характерны наличие жиров и большое количество воды в теле (для повышения плавучести), уплощенное, перистое тело с большим числом выростов (для увеличения площади поверхности), полости, заполненные воздухом. Примеры планктонных организмов – рачки, водоросли, медузы, икра рыб, личинки различных обитателей морского дна.

Пример планктона – луна-рыба

Нектон – активно плавающие организмы, которые могут двигаться против течения. Следовательно, они обладают обтекаемой (торпедообразной) формой тела, гладкими кожными покровами (для снижения трения об воду), мощными плавниками и хвостом или ластами. К этой группе относятся кальмары, дельфины, киты, многие рыбы.

Пример нектона – тунец

Нейстон обитает на поверхности воды. Эти организмы должны адаптироваться к повышенной освещенности и колебанию температуры. Кроме этого, на поверхности моря может после дождя формироваться небольшой слой пресной воды, что оказывает влияние на местных обитателей. В этих условиях могут выжить далеко не все организмы. Водомерки, икра рыб, жуки-вертячки – это примеры нейстона. Их адаптации – легкое тело с воздушными полостями, приспособления, позволяющие удержаться на плаву.

Пример нейстона – водомерка

С увеличением глубины наблюдается смена условий: уменьшается температура, количество света и кислорода, увеличивается давление. Это особенно хорошо заметно на морских экосистемах. Здесь выделяют несколько зон (вертикальная зональность).

Вертикальная зональность океана

Литораль (зона приливов и отливов на границе с сушей, для которой характерны суточные колебания всех параметров) – ее населяют разноногие раки, насекомые, некоторые виды водорослей.

Батиаль, или континентальный склон (от 200 до 3000 м, характеризуется резким изменение глубины и практически полной темнотой) – населена преимущественно свободноплавающими видами.

Абиссаль (3000-6000 м) и ультраабиссаль (6000 м и глубже) характеризуются наибольшим постоянством условий, большим количеством органического вещества (сюда оседают умершие морские организмы, что получило название «дождь трупов»), наличием собственных источников тепла – небольших вулканов и гейзеров. На этих глубинах моря не до конца изучены, но здесь обитают особенные морские организмы. Наиболее характерны погонофоры – черви без кишечника, питающиеся за счет бактерий, обитающих в их тканях. При длине более 1 м погонофоры имеют толщину до 1-2 мм и поэтому считаются самыми худыми животными на Земле.

Важную роль на больших глубинах играет давление. Из-за этого при подъеме глубоководных форм на поверхность они часто взрываются.

Вертикальная зональность пресных водоемов достаточно сложна и лучше всего просматривается у озер. Здесь выделяют эпилимнон (поверхностный, промерзающий зимой слой), металимнон (промежуточный слой) и гиполимнон (придонный слой, где вода недостаточно снабжается кислородом).

Наземно-воздушная среда и адаптации к ней

Суша составляет около 21% поверхности Земли, но ее населяют больше всего видов растений и животных. На них действуют такие факторы, как температура, газовый состав атмосферы, наличие влаги, осадки, смена дня и ночи и сезонов.

Многие организмы (насекомые, птицы, некоторые млекопитающие) способны к полету. Для этого у них имеются следующие адаптации:

Осадки необходимы для увлажнения территории и поддержания круговорота воды в природе, однако слишком большое их количество может привести к гибели живых существ. Например, после сильного снегопада оленям трудно передвигаться – они могут увязнуть в снегу, не способны добраться до корма и умирают от голода.

В наземно-воздушной среде доступ к источнику пресной воды является решающим в выживании организмов. Некоторые из них заселяют только те участки суши, где поблизости есть водоем. В других случаях наземные животные научились запасать и экономно расходовать воду. Например, в горбе верблюда находится жировая ткань, где запасается более 200 литров воды. У рептилий и птиц имеются плотные покровы, препятствующие испарению воды.

Если животные способны перемещаться в поисках воды, то растения вынуждены приспосабливаться к засушливым условиям. У них формируются следующие адаптации:

Растения засушливых мест

На суше проблему может представлять не только недостаток, но и избыток влаги. В переувлажненной почве не сохраняется кислород, нарушается транспорт воды в растении (в корнях ее слишком много, но к листьям поднимается недостаточно). Это хорошо заметно на комнатных растениях: если поливать их слишком часто, они могут погибнуть.

Мох – растение болот

Из-за разнообразия факторов, действующих на организмы в наземно-воздушной среде, здесь не существует единой системы жизненных форм наземных организмов. Однако хорошо известна система жизненных форм растений. Она включает:

Для наземных животных принятой системы жизненных форм не существует. Однако можно выявить некоторые правила, которые позволяют определить место обитания живого организма.

Правило Глогера: теплокровные животные, обитающие в тёплом влажном климате, окрашенные гораздо ярче, чем их северные родственники. Тропические птицы отличаются очень яркой окраской в сравнении с северными птицами.

Почвенная среда и адаптации к ней

Почва представляет собой результат взаимодействия живой и неживой природы. Толщина слоя почвы может составлять от нескольких сантиметров до 2 км. По современным представлениям, почва есть не только на поверхности суши, но и дне водоемов.

Поскольку почва непрозрачна для света, в этой среде жизни не важен фактор освещенности. Температура изменяется незначительно (в этом почвенная среда похожа на водную). Зато решающую роль играет механический состав, то есть размер частиц, образующих почву. Самые крупные частицы характерны для каменистых почв, более мелкие – для песчаных, самые мелкие – для глинистых.

Размер частицы влияет на возможность организмов перемещаться в слое почвы, количество влаги и доступ кислорода. Как правило, последние два фактора больше влияют на растения, однако в некоторых ситуациях и для животных они могут стать ограничивающими. Например, часто после дождя можно увидеть, как на поверхность выползают дождевые черви. Это результат того, что в почве увеличивается количество воды, и черви начинают задыхаться – они дышат атмосферным кислородом.

По закону Шелфорда, оптимальны для живых организмов почвы со средним размером частицы: в глинистых слишком много жидкости и практически нет кислорода, в каменистых – слишком большие промежутки между частицами и практически нет жидкости, так что растениям сложно укорениться.

Плодородие почвы – фактор, обусловленный наличием гумуса. Это особые органические вещества, результат жизнедеятельности бактерий и дождевых червей. Чем плодороднее почва, тем больше растений могут на ней произрастать.

Химический состав почвы (особенно содержание солей, щелочей и кислот) существенно влияет на растения. По закону Либиха, даже нехватка одного микроэлемента может негативно сказываться на них. Однако избыток минеральных веществ (засоление почвы) вызывает гибель растений, нарушая процессы всасывания воды.

Почва является самой бедной по видовому составу средой жизни. Многие организмы проживают тут лишь временно, используя в качестве укрытия норы или отверстия в земле (мыши, зайцы, лисы). Такие организмы называются геоксены. Они относятся скорее к наземно-воздушной среде обитания. Другие организмы обитают в почве только на стадии личинки. К этой группе относятся большинство насекомых, и их называют геофилами. Их количество достаточно велико, поскольку почва предоставляет хорошую защиту и практически лишена хищников. Третья группа почвенных обитателей – геобионты (те организмы, которые живут только в почве, практически не поднимаясь на поверхность). Сюда относят дождевых червей и кротов. У них в большей степени выражены адаптации к жизни в толще земли: конечности копательного типа или мощные мышцы, позволяющие двигаться червеобразно.

Организм как среда обитания

Практически все организмы выступают средой обитания для других. Например, организме человека обитают примерно 2 кг бактерий.

Организм, который выступает в роли среды обитания, называется хозяином, а его «квартиранты», в зависимости от того, приносят ли они хозяину пользу или вред–симбионты или паразиты, соответственно.

Внутренние условия организма характеризуется гомеостазом, то есть постоянством. Здесь не бывает резких перепадов температуры или химического состава. Кроме того, в организме много питательных веществ, поэтому не нужны специальные органы для их переваривания, а питаться можно, всасывая необходимое всей поверхностью тела. Единственным минусом защитные системы организма хозяина и местами – достаточно агрессивная среда (например, в желудке человека вырабатывается соляная кислота, а уровень кислотности может достигать максимума, поэтому паразитов, способных выжить в этих условиях, очень мало).

В зависимости от того, где проживают паразиты, их разделяют на две группы.

Эктопаразиты (пиявка, минога) – организмы, которые живут на поверхности тела хозяина, то есть фактически во внешней среде. Для них характерны мощные прикрепительные органы, развитая система пищеварения и относительно развитые органы чувств.

Эндопаразиты (аскарида, ленточные черви, двуустки) живут внутри тела хозяина. Они подвергаются постоянным атакам со стороны защитных систем, поэтому для них характерны плотные покровы, упрощение всех систем организма вплоть до полного отсутствия – это называется общая дегенерация.

Среда обитания

Среда обитания — это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие. Из среды организмы получают всё необходимое для жизни и в неё же выделяют продукты обмена веществ. Среда каждого организма слагается из множества элементов неорганической и органической природы и элементов, привносимых человеком и его производственной деятельностью. При этом одни элементы могут быть частично или полностью безразличны организму, другие необходимы, а третьи оказывают отрицательное воздействие.

Различают естественную и искусственную (созданную человеком) среду обитания. Естественные среды обитания в основном делятся на наземно-воздушную, почвенную, водную и внутреорганизменную. Отдельные свойства и элементы среды, воздействующие на организмы, называют экологическими факторами. Все экологические факторы можно разделить на три большие группы:

Возможно также выделить следующие компоненты среды обитания: естественные тела среды обитания, гидросреду, воздушное пространство среды, антропогенные тела, поле излучений и тяготения среды.

В ООН создана специальная организация — Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В целях привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды ООН установила Всемирный день окружающей среды.

См. также

Литература

Афанасьев В. Г. Мир живого. Системность, эволюция и управление. — М: Изд. полит. л-ры, 1986.

§ 9. Понятие о среде жизни. Водная среда жизни

1. Ключевые вопросы.

1. Дайте определение понятия «среда жизни». Чем это понятие отличается от понятия «среда обитания»? Какие среды жизни можно выделить на планете Земля?

Среда жизни — часть природы с особым комплексом факторов, для существования в которой у разных систематических групп организмов сформировались сходные адаптации. А среда обитания — это часть природы, которая окружает организм и с которой он непосредственно взаимодействует в течение своей жизни.

На планете Земля можно выделить следующие среды жизни: водную, наземно-воздушную, почвенную, живой организм.

2. До какой глубины могут быть распространены фотосинтезирующие организмы в морях и океанах? Почему?

Фотосинтезирующие организмы могут быть распространены до глубины 200 метров. Потому что на большей глубине фотосинтезирующим организмам не хватает света для фотосинтеза, поскольку свет поглощается толщей воды.

3. Назовите состав пигментов у водорослей, обитающих на разной глубине морей и океанов. Чем обусловлено различие состава?

Водоросли, обитающие в мелких пресных водоемах и на морском мелководье, в составе содержат зеленый, оранжевый и желтый пигменты. На глубине 40-100 м водоросли содержат зелёный, бурый и желтый пигменты. На глубине до 200 м у водорослей содержаться зелёный, красный и синий пигменты.

Различие состава пигментов обусловлено интенсивностью света на различных глубинах. Например, красный и синий пигменты на большой глубине улавливают даже незначительный свет. А зеленый, оранжевый и желтый пигменты улавливают только достаточно интенсивный свет, который не проникает на большие глубины.

2. Сложные вопросы.

1. Укажите источники кислорода и углекислого газа в воде. Содержание какого из газов является лимитирующим фактором и почему?

Источником кислорода являются водные растения, которые выделяют его в результате фотосинтеза. Источником углекислого газа являются водные организмы и органические остатки. Организмы вырабатывают углекислый газ при дыхании, а органические остатки — при разложении.

Лимитирующим фактором является содержание кислорода, поскольку в воде его содержание в 20-30 раз меньше, чем в воздухе. И чем глубже, тем кислорода меньше.

2. Назовите причины зимних и летних заморов рыб. Предложите план мероприятий, позволяющих их предотвращать.

Причиной зимних заморов является обледенение поверхности воды, когда появляется дифицит кислорода. Причина летних заморов заключается в высокой температуре воды, из-за чего уменьшается растворимость кислорода и увеличивается его поглощение донными отложениями. Также причиной заморов может быть повышение концентрации токсичных газов, образующихся при разложении отмерших организмов.

Для предотвращения зимних заморов нужно следить за содержанием кислорода в воде после становления льда и до его таяния. При снижении концентрации кислорода нужно обустраивать проруби и майны, проводить расчистку ледового поля от снега. Для предотвращения летнего замора следует зищищать водоём от сброса в него органических и других веществ, поглощающих кислород из воды.

Рассматриваемое определение делится на несколько вариантов среды, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и характеристики. Животные и микроорганизмы в процессе эволюции приспособились к жизни буквально везде: на суше, в воде, грунте и в воздухе.

Среда обитания – понятие и особенности

Основные особенности любой среды составляют ее главные свойства, под которые подстраиваются все существующие в ней биологические виды. К примеру, в водной сфере живут рыбы и земноводные – существа, у которых дыхательная система приспособлена работать именно в этих условиях. В каждом случае есть свои уникальные особенности, изучением и описанием которых заняты большие ученые и целые научные институты.

Чтобы выявить те или иные характеристики определенной среды, приходится буквально погружаться в нее, заниматься тщательными наблюдениями и систематизацией получаемых знаний. История знает множественные примеры, когда ученые бросали все дела и отправлялись в далекие дикие регионы, чтобы погрузиться в среду обитания изучаемых ими животных, птиц, других существ и получить от этого максимально достоверную информацию.

Организменная среда обитания

Независимость этой среды обитания от других достаточно условна, но для паразитов она может рассматриваться таковой, так как большинство из них получают в организме хозяина достаточно пищи и условия для размножения.

Не нужно думать, что все существа в организменной среде – паразиты. В организме человека миллионы, если не миллиарды микроорганизмов, для которых он является целой вселенной. Простейшие составляют микрофлору нашего желудка, кишечника, других органов и являются важнейшей частью жизнедеятельности.

Наземно-воздушная среда

Этим термином обозначается среда обитания, находящаяся на поверхности грунта, а также в нижних слоях атмосферы планеты. Растения, животные, бактерии, грибки – все это существует по большей части именно здесь.

в воздухе содержится большое количество кислорода, важнейшего элемента для жизни;

здесь бывают времена года, меняется климат, поэтому почти все типы существ развивают приспособление к окружающему миру;

Наземно-воздушная область обитания жизни неразрывно связана с другими сферами.

Водная среда

Хотя вода нужна всем животным, некоторые зависят от нее полностью и не могут жить вне ее пределов. Для этого элемента обитания характерны огромное разнообразие живого, которое здесь присутствует, наличие множества бактерий, микроорганизмов, витаминов и минералов, которые питают рыб, лягушек, выдр, китов и прочее.

Главными свойствами здесь являются:

температура воды, уровень ее кислотности и плотности на разных глубинах;

приливы и отливы, обусловленные действием Луны;

материально-вещественная характеристика: содержание тех или иных веществ, газов, минералов и т. д.;

световой режим в толще воды.

Совокупность всего этого создает условия для успешного существования огромного количества организмов.

Водно-наземная (наземно-водная) среда

Как понятно из самого названия, здесь имеется в виду переходное состояние и тот класс растений, животных и бактерий, которым в определенных рамках дано существовать как в воде, так и на земле.

Примером здесь может стать целый класс земноводных: лягушек, змей, тритонов. Таблица земноводных насчитывает всего около 28 видов на территории России, а вот на Мадагаскаре их аж 247.

Обитатели этой среды отличаются особенным строением как мышечной, так и дыхательной и зрительной систем, что позволяет им нормально чувствовать себя и в воде, и на земле.

Наземная среда

Наиболее заселенный живыми организмами участок биосферы, который характеризуется легким доступом к жизненно важному кислороду и источникам питания. Лучше всего в процессе эволюции к этой сфере существования приспособились позвоночные животные и членистоногие, многоклеточные.

Наземная среда характеризуется большой зависимостью от водных источников и в некоторых местах сталкивается с опасностью высыхания. Здесь постоянно меняется уровень влажности, температура воздуха, наблюдается изменение времени суток, месяцев и лет. Биология наземных существ очень сильно зависит от фактора их территориального нахождения.

Почва

Почвой называется рыхлый поверхностный слой земной коры, который просто переполнен различными организмами. Здесь живет множество существ, которые в процессе переработки веществ в некотором роде и создают грунт. В структуре почвы присутствует вода в больших количествах, газы.

Основные обитатели: беспозвоночные, насекомые, черви, простейшие. Масса одних только беспозвоночных в грунте может достигать невероятного значения – до 50 центнеров на 1 га площади! Один земляной червь пропускает через себя около 9 тонн на 1 га органики, которая в конечном итоге составляет материал для гумуса (основная почвенная ценность для растений).

Экологические факторы мест обитания

На каждый участок окружающей нас природы действуют различные экологические факторы, которые делятся на две большие группы: биотические и абиотические. Первые относятся к живой природе, другие – к неживой. Техногенная деятельность человека действует все сильнее на абиотические факторы мест обитания.

Увеличение температуры окружающей среды, обезвоживание, выкачивание полезных ископаемых в огромных количествах, прочие явления – все это очень сильно влияет на живую природу.

Вырубка лесов, образование огромных карьеров, выращивание искусственных сортов растений, заболачивание почвы – это только малая часть того, к чему приводит социальная деятельность людей.

Местообитание человека

Человечество обосновалось в наземной среде обитания. Но с развитием технического прогресса возникли различные пути воздействия на окружающий мир, которые имеют как плюсы, так и минусы. К примеру, самолеты, космические корабли, лодки открыли человеку доступ до других сфер существования, но в то же время массовая промышленность и неразумная деятельность ведет к гибели и переформатированию всей природы.

В качестве заключения отметим, что приспособление людей к меняющимся условиям их среды обитания уже не исправит ситуацию – теперь важно не приспосабливаться к негативным тенденциям, а исправлять их, иначе уже через несколько десятилетий может остро встать вопрос нехватки всех ресурсов: питьевой воды, газа и нефти, чистого воздуха, качественной натуральной еды.