Что такое средства создания образа

Художественный образ в изобразительном искусстве

Человек воспринимает действительность образами, то есть различными представлениями. Все они связаны с органами чувств. Образы бывают слуховыми, звуковыми, зрительными, обонятельными и осязательными. А когда вся окружающая действительность переносится в плоскость человеческого творчества – появляются новые образы: художественные, литературные, музыкальные.

Главная задача художника, композитора или писателя – вызвать у людей представления, с которыми они встречаются или могут встретиться в реальной жизни. Для этого используется комплекс специальных средств и предметов. Причем многие образы переплетаются между собой с использованием различных видов искусства.

Художественный образ в изобразительном искусстве воспроизводит с помощью внешнего, зрительного контакта предметы и события, которые либо присутствуют в реальности, либо являются вымышленными их создателем. Художественный образ – это определенная форма мышления, выраженная физически в качестве зрительного объекта, процесс, воплощенный в конкретном произведении при помощи средств изобразительного искусства.

Сальвадор Дали. Постоянство времени

Как формируется художественный образ

Художественный образ повествует о жизни посредством зрительных образов. Они создаются с помощью специальных средств, инструментов, техник и приемов, которые разработаны, изменены и усовершенствованы многими поколениями художников.

Образ формируется тремя основными ступенями:

1 ступень. Возникновение идеи. Это создание чего-то мысленно, в мечтах художника. Возможно появление набросков или мини-замысла.

2 ступень. Создание произведения. Художник воплощает свою мыль фактически, с помощью материалов, отображая объективную часть (зрительное изображение) и субъективную часть (свои эмоции и чувства).

3 ступень. Восприятие созданного другим человеком. При этом субъективное мнение зрителя дополняет данный объект. И мысль художника становится ощущением другого человека.

Зрители смотрят на картину В. Серова «Девочка с персиками»

Средства художественного образа

Изобразительное искусство богато средствами, материалами и техниками воплощения. В живописи художник доносит до зрителя главную идею картины с помощью цвета, света, использования разнообразных красок, мазков и техник.

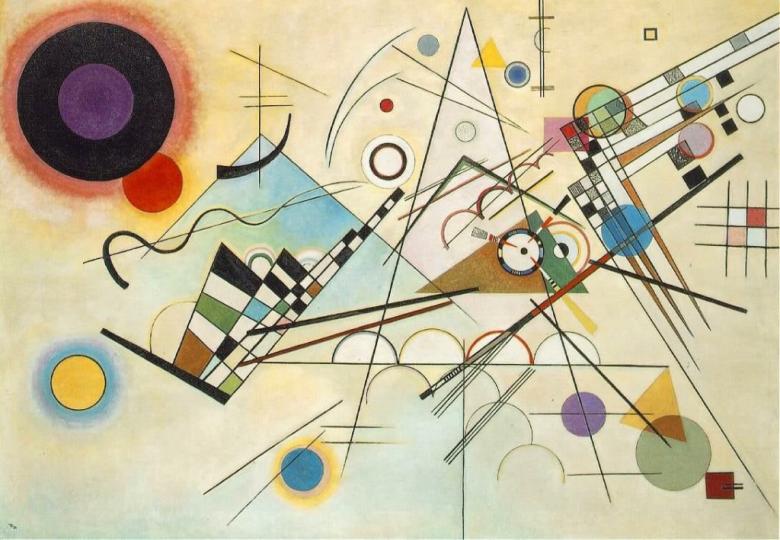

В графике идея доносится с помощью линий, пятен, геометрических фигур на плоскости. В отличие от живописи, цвет здесь носит условный характер.

В. Кандинский. Композиция VIII

«Язык» архитектуры – это пространство. Оно выражается с помощью различных конструкций. Художественные конструкции имеют свое название – тектоника.

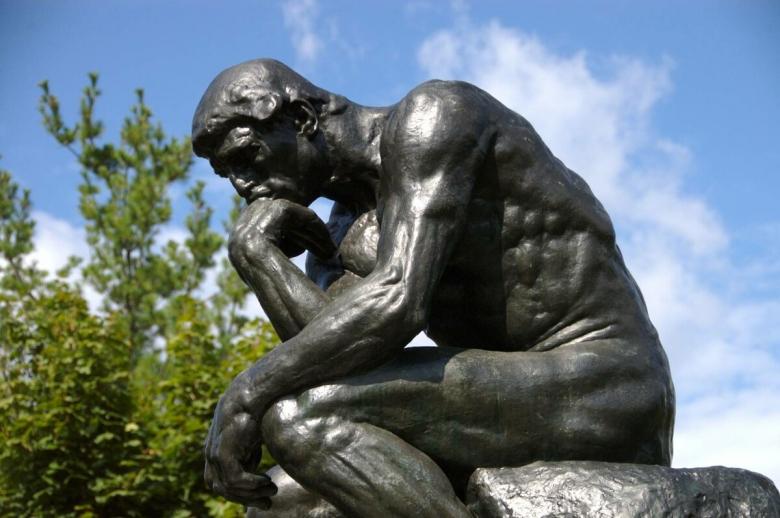

В скульптуре пространство также играет огромную роль. Главными средствами выражения образа становятся объем и пластика.

Но все эти виды изобразительного искусства также имеют общие средства выразительности. Композиция – это расположение всех объектов или их частей в определенной системе или последовательности. Важными средствами становятся размер, формат произведения. В любом образе можно играть с масштабами, создавая нечто новое.

При восприятии предмета изобразительного искусства важное значение имеет обычный или искусственный свет, уровень освещенности, световые и теневые углы. К примеру, одна и та же картина воспринимается по-разному в зависимости от того, на какой объект падают лучи света, что выделено ярче в конкретную минуту времени. А в сочетании с другими видами искусства изобразительное может усилить свое воздействие. Например, многие мастера выставляют свои произведения на частных выставках только под определенную музыку.

Виды художественных образов

Говоря о художественных образах в изобразительном искусстве, прежде всего, имеют в виду главных героев картины. Это могут быть люди, животные или предметы. Но и различные явления и события также попадают под эту категорию.

Один из видов художественного образа – человек, его облик. Это может быть конкретная личность или вымышленный персонаж. Изображать людей можно в портрете, автопортрете, а также в бытовых, религиозных, тематических и других сценках, даже в карикатуре.

Предметы – самый распространенный образ в натюрмортах. В переводе с французского натюрморт – мертвая природа. Поэтому здесь в качестве объекта могут выступать фрукты и овощи, предметы обихода, цветы, инструменты и т.д.

Пейзажи (картины природы, городские виды) и различные явления также являются художественными образами. В них отражаются мысли, чувства и эмоции как самого художника, так и человека, который смотрит на картину.

Все художественные образы могут сочетаться между собой, создавая вымышленные существа, предметы и события.

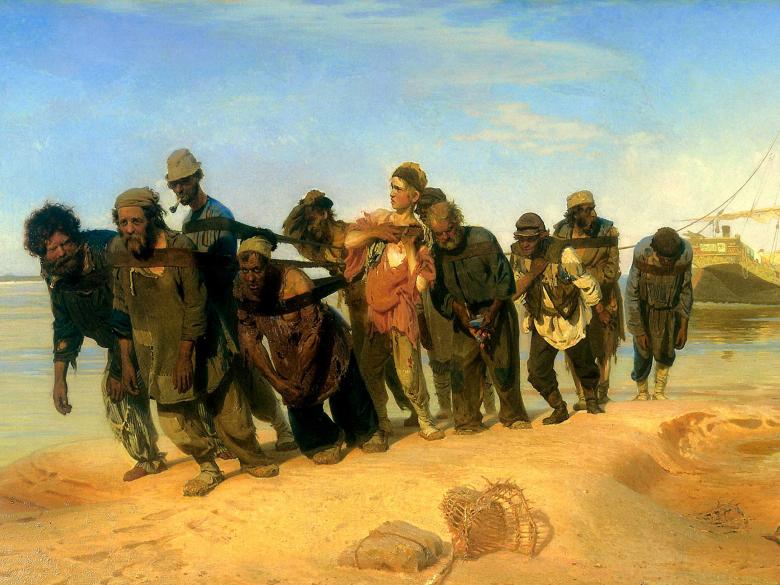

Некоторые искусствоведы выступают против такого понимания видов. Они считают не правильным понятия «образ дерева» или «образ народа» и предлагают считать видами идею картины. Например «образ проблемы народа».

И. Репин. Бурлаки на Волге

Особенности художественного образа

Главная особенность художественного образа в том, что интерпретируя действительность, он на самом деле является вымышленным, не настоящим. Даже наиболее точная картина, изображающая реальность, не может воплотить в себе все то, что есть на самом деле.

Зрительный образ воплощается художником «здесь и сейчас». Невозможно рассказать в картине о цепи нескольких событий, приведших к определенному результату. Как, например, это происходит в литературе или музыке. Художник ограничен пределами одного момента и одного события. Именно поэтому так важно уловить секундную ситуацию, полностью раскрыть действие или характеры участвующих лиц.

Даже триптихи, или картины с несколькими сюжетами, не обладают такой возможностью. Рисунки все равно запечатлевают только один момент. И художник рассказывает свою историю, показывая конкретное событие, даже если их несколько.

Главная задача художественного образа – выражение своего отношения к миру. Причем делает это и сам художник, когда пишет картину или творит скульптуру, но и воспринимающий – выражая свое эмоциональное отношение к произведению. Это всегда нереальное воплощение, которое основано на настоящих предметах и явлениях.

Средства создания образа-персонажа

2. Поступки. Как и в жизни, характер героя раскрывается прежде всего в том, что он делает, в поступках. Сюжет произведения представляет собой цепь событий, в которых раскрываются характеры героев. О человеке судят не потому, что он говорит о себе, а по его поведению.

3. Индивидуализация речи. Это также одно из важнейших средств раскрытия характера героя, так как в речи человек полностью раскрывает себя. В древности бытовал такой афоризм: «Заговори, чтоб я тебя увидел». Речь дает представление о социальном статусе героя, о его характере, образованности, профессии, темпераменте и многом другом. Талант писателя-прозаика определяется умением раскрыть героя через его речь. Искусством индивидуализации речи персонажей отличаются все русские писатели-классики.

4. Биография героя. В художественном произведении жизнь героя изображается, как правило, на протяжении определенною периода. Дня того, чтобы раскрыть истоки тех или иных черт характера, писатель нередко приводи) биографические сведения, относящиеся к его прошлому. Так, в романе И.Гончарова «Обломов» есть глава «Сон Обломова», в которой рассказывается о детстве героя, и читателю становится ясным, почему Илья Ильич вырос ленивым и совершенно неприспособленным к жизни. Важные для понимания характера Чичикова биографические сведения приводит Н. Гоголь в романе «Мертвые души».

5. Авторская характеристика. Автор произведения выступает в качестве всезнающего комментатора. Он комментирует не только события, но и то, что происходит в душевном мире героев. Этим средством не может воспользоваться автор драматического произведения, поскольку его прямое присутствие не соответствует особенностям драматургии (частично выполняют его ремарки).

6. Характеристика героя другими действующими лицами. Это средство широко используется писателями.

8. Привычки, манеры. У каждого человека есть свои привычки и манеры, которые проливают свет на его личностные качества. Привычка учителя Беликова из рассказа А.Чехова «Человек в футляре» в любую погоду носить зонт и галоши, руководствуясь принципом «как бы чего не вышло», характеризует его как заскорузлого консерватора.

9. Отношение героя к природе. По тому, как человек относится к природе, к «братьям нашим меньшим» животным, можно судить о его характере, о его гуманистической сущности. Для Базарова природа- «не храм, а мастерская, а человек в пей работник». Иное отношение к природе у крестьянина Калиныча («Хорь и Калиныч» И.Тургенева).

10. Вещная характеристика. Пещи, окружающие человека, дают представление о его материальном достатке, профессии, эстетическом вкусе и многом другом. Поэтому писатели широко пользуются этим средством, придавая важное значение так называемым художественным деталям. Так, в гостиной помещика Манилова («Мертвые души» Н.Гоголя), мебель стоит несколько лет нераспакованной, а на столе лежит книга, раскрытая столько же лет на 14-ой странице.

11.Средства психологического анализа: сны, письма, дневники, раскрывающие внутренний мир героя. Сон Татьяны, письма Татьяны и Онегина в романе A.С.Пушкина «Евгений Онегин» помогают читателю понять внутреннее состояние героев.

12. Значащая (творящая) фамилия. Нередко для характеристики героев писатели используют фамилии или имена, которые соответствуют сущности их характеров. Большими мастерами создания таких фамилий были в русской литературе Н.Гоголь, М.Салтыков-Щедрин, А. Чехов. Многие из этих фамилий стали нарицательными: Держиморда, Пришибеев, Дерунов и др.

Что такое средства создания образа

В гоголевской поэме «Мёртвые души» интерьер используется как средство создания литературного образа Плюшкина. Автор акцентирует внимание читателя на плачевном состоянии владений помещика. Описывая предметы, накопившиеся в доме Плюшкина, Гоголь подчёркивает нездоровое желание героя сохранять и нужные, и ненужные вещи. Особенно показательно упоминание о бутылке со сделанной Плюшкиным пометкой (чтобы никто из гостей не посмел выпить из неё). С помощью этого предмета Н. В. Гоголю удалось наглядно продемонстрировать жадность литературного персонажа.

Интерьер, используемый для создания более целостного образа героя, подчёркивает уже «мёртвую» душу ещё живого помещика. Это нашло отражение в следующей фразе произведения: «…никак было нельзя сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо».

Основные черты характера Плюшкина – отсутствие глубоких чувств, мелочность интересов. Гоголь весьма красноречиво назвал своего героя «прорехой на человечестве».

Интерьер занимает важное место и в романе Достоевского «Преступление и наказание». Описание «крошечной клетушки, шагов в шесть длиной» даёт автору возможность показать, при каких условиях проживания произошла зарождение необычной теории Родиона Раскольникова о «тварях дрожащих» и «право имеющих».

Интерьеру в качестве средства создания образа персонажа уделяется большое внимание и в рассказе «Чудесный доктор» А. И. Куприна. Семейство Мерцаловых обитает в покосившемся, ветхом здании. Убогая кровать с грязными подушками, сырые стены, сундук, который служит и стулом, и шкафом, старый, закоптелый чугунок – всё это подчёркивает нищенское существование героев рассказа. Место жительства семьи в произведении названо «подземельем». При детальном описании интерьера подвала рассказчик подчёркивает не только бедность Мерцаловых, но и обращает внимание читателя на эмоциональное состояние членов семьи. Неудивительно, что под гнётом ужасающих условий существования Емельян Мерцалов всерьёз начинает задумываться о самоубийстве.

Что такое средства создания образа

Из-за блокировщика рекламы некоторые функции на сайте могут работать некорректно! Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы на этом сайте.

СОДЕРЖАНИЕ:

Художественный образ — любое явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении. Он представляет собой результат осмысления художником какого-либо явления, процесса. При этом художественный образ не только отражает, но, прежде всего, обобщает действительность, раскрывает в единичном, преходящем вечное. Специфика художественного образа определяется не только тем, что он осмысливает действительность, но и тем, что он создает новый, вымышленный мир. Художник стремится отобрать такие явления и так изобразить их, чтобы выразить свое представление о жизни, свое понимание ее тенденций и закономерностей.

Итак, «художественный образ — это конкретная и в то же время обобщенная картина человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое значение» (Л. И. Тимофеев).

Под образом нередко понимается элемент или часть художественного целого, как правило, такой фрагмент, который словно обладает самостоятельной жизнью и содержанием (например, характер в литературе, символические образы, как «парус» у М. Ю. Лермонтова).

Художественный образ становится художественным не потому, что списан с натуры и похож на реальный предмет или явление, а потому, что с помощью авторской фантазии преобразует действительность. Художественный образ не только и не столько копирует действительность, сколько стремится передать самое важное и существенное. Так, один из героев романа Достоевского «Подросток» говорил о том, что фотографии очень редко могут дать правильное представление о человеке, потому что далеко не всегда человеческое лицо выражает главные черты характера. Поэтому, например, Наполеон, сфотографированный в определенный момент, мог бы показаться глупым. Художник же должен отыскать в лице главное, характерное. В романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» дилетант Вронский и художник Михайлов рисовали портрет Анны. Кажется, что Вронский лучше знает Анну, больше и глубже понимает ее. Но портрет Михайлова отличался не только сходством, но и той особенной красотой, которую смог обнаружить только Михайлов и которую не заметил Вронский. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», — думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал «это самое милое ее душевное выражение».

На разных этапах развития человечества художественный образ принимает различные формы.

Это происходит по двум причинам:

изменяется сам предмет изображения — человек,

изменяются и формы его отражения искусством.

Есть свои особенности в отражении мира (а значит и в создании художественных образов) художниками-реалистами, сентименталистами, романтиками, модернистами и т. д. По мере развития искусства меняется соотношение действительности и вымысла, реальности и идеала, общего и индивидуального, рационального и эмоционального и т. д.

В образах литературы классицизма, например, на первый план выдвигается борьба чувства и долга, причем положительные герои неизменно делают выбор в пользу последнего, жертвуя личным счастьем во имя государственных интересов. А художники-романтики, напротив, возвышают героя-бунтаря, одиночку, отвергшего общество или отвергнутого им. Реалисты стремились к рациональному познанию мира, выявлению причинно-следственных связей между предметами и явлениями. А модернисты объявили о том, что познать мир и человека можно лишь с помощью иррациональных средств (интуиция, озарение, вдохновение и т. д.). В центре реалистических произведений стоит человек и его взаимоотношения с окружающим миром, романтиков же, а потом и модернистов, интересует в первую очередь внутренний мир их героев.

Хотя создателями художественных образов являются художники (поэты, писатели, живописцы, скульпторы, архитекторы и т. д.), в каком-то смысле их сотворцами оказываются и те, кто эти образы воспринимает, то есть читатели, зрители, слушатели и т. д. Так, идеальный читатель не только пассивно воспринимает художественный образ, но и наполняет его своими собственными мыслями, ощущениями и эмоциями. Разные люди и разные эпохи раскрывают различные его стороны. В этом смысле художественный образ неисчерпаем, как и сама жизнь.

Художественные средства создания образов

Речевая характеристика героя :

— диалог – разговор двух, иногда более лиц;

— монолог – речь одного человека;

— внутренний монолог – высказывания одного человека, принимающие форму внутренней речи.

Авторская характеристика – оценочное отношение автора к рассказываемому.

Подтекст – невысказанное напрямую, но угадываемое отношение автора к изображаемому, неявный, потаенный смысл.

Портрет – изображение внешности героя как средство его характеристики.

Деталь – выразительная подробность в произведении, несущая значительную смысловую и эмоциональную нагрузку.

Символ – образ, выражающий смысл какого-либо явления в предметной форме.

Интерьер – внутренняя обстановка помещения, среда обитания людей.

Исследовательская работа «Средства создания художественного образа»

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»

Исследовательский проект по повести Мурашовой Екатерины

Ученик 8 класса Е, 413 группы

Ромах Наталья Сергеевна

-объект и предмет исследования;

1 Часть. Теоретическая:

1.1. Понятие художественного образа;

1.2. Средства создания образа героя.

2 Часть. Практическая:

2.1. Название произведения;

2.3. Поступки и действия героя;

2.4. Психологический анализ;

2.5. Другие герои произведения;

2.7. Социальная среда, общество;

2.9. Предыстория жизни героя.

Цели моего исследования:

Уточнить понятие «художественный образ»;

Установить Средство создания образа литературного героя («Класс коррекции» Е.В. Мурашова – Антон).

Моими задачами было:

Проанализировать определения «художественного образа»;

Проанализировать, какие средства создания образа литературного героя использует автор, выбранного мною произведения;

Выявить ведущее средство, создающее неповторимый образ Антона в прозе «Класс коррекции»;

Установить художественный образ.

Изучение художественного образа литературного героя представляет собой возможность для повторения полученного материала на уроках литературы и повышения уровня читательской культуры школьников.

Прочтение книг и доступ к Интернету-ресурсам позволяет

Исследовать образ героя и представить его.

Объектом исследования является произведение Екатерины Вадимовны Мурашовой «Класс коррекции».

Предметом исследования является герой произведения-Антон.

Гипотеза: после прочтения произведения я выдвинул предположение, что художественный образ моего героя наиболее ярко выражен через его поступки и сообразительность.

Метод исследования: теоретический, математический, эмпирический.

Понятие художественного образа

Художественный образ – одна из основных категорий эстетики, которая характеризует присущий только искусству способ отображения и преобразования действительности. Образом также называется любое явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении.

Художественный образ создаётся на основе одного из средств:

Средства создания образа литературного героя/героев

Портрет в литературе одно из средств художественной характеристики, состоящее в том, что писатель раскрывает типический характер своих героев и выражает своё идейное отношении к ним через изображение внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер.

Поступок – проявление характера, мы подразумеваем, что именно от героя, от его личных склонностей, воспитания, окружения – то есть, от составных частей характера – и будет зависеть поведение героя в той или иной ситуации.

Индивидуализация речи. Это также одно из важнейших средств раскрытия характера героя, так как в речи человек полностью раскрывает себя. Талант писателя-прозаика определяется умением раскрыть героя через его речь. Искусством индивидуализации речи персонажей отличаются все русские писатели-классики.

Авторская характеристика. Автор произведения выступает в качестве всезнающего комментатора. Он комментирует не только события, но и то, что происходит в душевном мире героев. Этим средством не может воспользоваться автор драматического произведения, поскольку его прямое присутствие не соответствует особенностям драматургии.

Характеристика героя другими действующими лицами. Это средство широко используется писателями.

Психологический анализ – подробное и глубокое воспроизведение внутреннего мира персонажа, его чувств, мыслей, побуждений и т.п.

Проза Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» была издана в 2007 году. Если судить по названию, то в книге будет говориться о классе в котором учатся дети с психическими или поведенческими отклонениями.

«Сочувствовать чужим несчастьям – просто. Особенно если у самого в это время всё более-менее нормально. Искренне радоваться чужим удачам ил успехам почти невозможно.»

Прямая характеристика от автора.

Прямую характеристики главного героя от автора в произведении не было, но по развитию событий характер и образ персонажа вырисовывается сам по себе.

Впервые мы «слышим» Антона, когда в их классе начинают говорить про тему урока, а именно «милосердие»: «В ответ на эту просьбу половина нашего класса весело заржала. Другая половина, та, у которой сохранились мозги, насторожилась. И было, отчего. Я думаю, что в тот день это самое слово, — «милосердие» — прозвучало в стенах нашего класса впервые за все семь лет, которые мы провели в школе. Почему? Так уж получилось. Не говорят в нашем классе такими словами.»

Из выше приведённых слов можно понять, что наш герой относится к группе «размышляющих». Он говорит как ведут себя его одноклассники и делит их на «умных» и на «дураков», но не относит себя ни к какой из них.

Также можно заметить, что Антон не перебивает и слушается своих друзей и знакомых, но в то же время может и поговорить на чистоту: «— Так, — согласился я. К тому времени я уже понял, что с Юрой можно говорить начистоту, без всяких скидок на его болезнь».

Поступки главного героя.

Антон сам по себе очень умён и является предводителем: «Антон — герой, который почему-то отказывается быть героем. Нужно полагать, что у него для этого есть какие-то очень веские основания. Потому что по природе он — безусловный лидер, и к тому же очень умен и образован для своих лет.». Антон уважает окружающих это можно понять по его поступку перед тем как он пошёл в гости к Юре: «Книжек по этикету я, конечно, не читал, но как-то шутки ради взял конспекты у одного из «бэшек» и изучил.» ; «Юрка согласился, а отец рассказал грузинскую притчу об уважении к женщинам и в завершение сказал, что этот тост джентльмены пьют стоя. Я встал, и все наши изумленно воззрились на меня. Тут же стало ясно, что они ничего не поняли из того, что говорил Юркин отец».

Можно рассмотреть в нём много героизма и самопожертвования ради других: «Каким образом я мог помочь Мишане, было, в общем-то, ясно. Чем больше внимания я отвлеку на себя, тем меньше достанется Мишане.», иногда он делает это с некоторым азартом: «— Антон, я…

— Молчи, я все понял! Через пять метров развилка, лезь вниз! Потом опять вверх по трещине. Там отходит более широкий карниз! По нему можно свободно идти…

— Скажу, если буду к тому времени еще жив! Э-эх, понеслася!».

У Антона случались припадки неконтролируемой агрессии из-за неврологической болезни, но в 7«Е» он научился сдерживаться и противостоять этому, в следствии чего можно сказать, что Антон довольно крепок и умеет держать себя в руках. Он сдерживается чтобы не навредить окружающим и особенно людям которые ему дороги. «Я снова прислонился к стене, чувствуя, как болью сжимает виски и загорается под лобной костью знакомый жар. Секунд двадцать у меня еще было. Как раз чтобы спрятаться в ванной.

— Таракан! — придушенно, прорываясь сквозь боль, прошипел я. — Иди за мной! Живо!

— Лей воду на голову! Быстро!

— Холодную?! — с сомнением спросил Таракан, снимая душ с крючка и открывая кран.

От ледяного душа я почти потерял сознание и, если бы Таракан не придержал меня свободной рукой, наверное, свалился бы в ванну вниз головой. Зато потом быстро полегчало. Я встряхнулся и огляделся.»

Естественно в произведении есть и другие герои без которых Антон не был бы таким каким мы его видим.

Это все ученики 7 класса Е, а именно: Юра Мальков – добрый и умный мальчик с тяжёлой болезнью, который практически сразу начал общаться с Антоном. «Смеялся и улыбался Юра часто и хорошо. Да и вообще, если бы не его болезнь, был бы пацаном вполне привлекательным, из тех, что девчонкам нравятся: глаза голубые, волосы кудрявые, на вид мягкие, пальцы — тонкие и длинные. Про болезнь его, естественно, тут же, чуть ли не после первого урока, спросили. Юра охотно объяснил, что его болезнь называется ДЦП, болеет он с самого рождения и теперь, можно сказать, в хорошей форме, потому и в школу пошел.»

Стеша – необыкновенно красивая девочка, тихая, спокойная и не конфликтная, но она не всегда была такой. «Она трое суток пряталась в тумбочке, в опечатанной квартире. Не ела и, кажется, даже не пила. Потом вылезла из тумбочки, позвонила кому-то из друзей отца. Он приехал, опять взломал дверь, забрал Стешу к себе. Тогда она на некоторое время вообще говорить перестала. Милиция между тем, как могла, разобралась в ситуации.»

Эти два персонажа запомнились мне больше всего. Естественно в произведении ещё много персонажей: Мишаня, Витька, Митька, Маринка, Ванька, Пашка и другие, но Юра и Стеша запомнились мне больше всего т.к. их истории мне понравились больше остальных.