Что такое срс в учебном плане

ЧТО ТАКОЕ СРС

В соответствии с Государственным образовательным стандартом (ГОС) программа изучения каждой из дисциплин, входящих в учебный план, предусматривает, кроме обязательных часов аудиторной работы, также и определенные объемы самостоятельной работы студента.

Одной из важных задач в подготовке специалистов с высшим образованием является выработка и развитие у студентов навыков к самообразованию, способности самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы успешно применять их в последующей профессиональной деятельности. Это важно как для юриста, работа которого постоянно связана с поиском истины, так и для представителей других профессий. Основной формой самообразования является самостоятельная работа.

СРС может быть истолкована в двух смыслах.

Во-первых, как процесс творческого мышления студента при решении какой-либо проблемы, задачи, усвоения того или иного материала независимо от того, происходит это в аудитории, дома или в библиотеке. Ведь студент на лекции не только слушает и конспектирует, но и анализирует, сопоставляет, оценивает сообщенный лектором материал – т.е. является активным участником образовательного процесса.

Во-вторых, как некий результат мыслительной деятельности в виде написания реферата, дипломной, курсовой, контрольной работы, решении индивидуального домашнего задания и т. д. В этом смысле СРС является своего рода продолжением аудиторных занятий дома, в библиотеке, углублением и дополнением знаний, полученных в аудитории.

СРС можно подразделить на плановые (предусмотренные в учебных планах) и неплановые.

К плановым относятся:

– написание рефератов, курсовых и контрольных работ,

– подготовка к семинарским (лабораторным) занятиям, экзаменам и зачетам.

Внеплановыми видами СРС (как правило, для дневного отделения) являются:

– подготовка рецензий, выполнение домашних контрольных работ,

– письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение нормативных актов и литературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с преподавателем;

– проведение коллоквиумов, особенно по предметам, где нет семинарских (практических) занятий;

– проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной литературы, изучения нормативных актов, юридической практики; просмотр кино-и телефильмов и т. д.;

– посещение органов государственной власти, правоохранительных органов и хозяйствующих субъектов (присутствие на заседаниях, изучение практики, документов, организации их работы и делопроизводства);

– изучение и обобщение опубликованной и неопубликованной (местной) судебной и иной практики; подготовка списков литературы (библиографии) и подборка нормативных источников по определенной тематике и другие виды работы.

Все виды внеплановой работы проводятся в часы, свободные от обязательных аудиторных занятий. Общий объем СРР определяется установленным ГОС (Государственным образовательным стандартом) объемом недельной загрузки студента (54 часа) за вычетом установленных вузом в соответствии с конкретными формами обучения объемов аудиторной нагрузки.

Самостоятельная работа студентов в профессиональной образовательной организации: требования, структура, алгоритм разработки

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов составляет важную и обязательную часть теоретического и практического обучения студентов профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования (ПОО СПО).

Выполнение студентами внеаудиторной самостоятельной работы направлено на достижение следующих целей:

Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу студентов (СРС) по учебной дисциплине (УД) или междисциплинарному курсу (МДК), определяется учебным планом и представляет собой разницу между максимальной и обязательной аудиторной учебной нагрузкой. На СРС по всем циклам образовательной программы, в соответствии с ФГОС СПО отводится 50% времени от обязательной аудиторной нагрузки. Во время прохождения практики СРС не предусмотрена.

В соответствии с ФГОС СПО (п.7.15) образовательная программа «должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям», «внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение».

Методическое обеспечение внеаудиторной работы может представлять из себя – методические указания или рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Отсутствует современная нормативная база, регламентирующая планирование и организацию самостоятельной работы студентов в условиях действия ФГОС СПО. Однако имеется Письмо Минобразования РФ от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13 «О рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО», основные положения которого не противоречат требованиям ФГОС СПО.

Преподаватель в процессе творческой деятельности должен самостоятельно подобрать виды СРС в соответствии со спецификой дисциплины или профессионального модуля, выработать свои формы и методы контроля результатов выполнения работы, сформировать собственную систему руководства СРС [2].

Затраты времени на выполнение различных видов самостоятельной работы определяются преподавателями УД или МДК эмпирически, на основе собственного педагогического опыта [2].

Варианты видов заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, в соответствии с письмом [2], представлены в таблице.

Таблица – Виды СРС в соответствии с целью ее проведения

для овладения знаниями

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);

составление плана текста;

графическое изображение структуры текста;

работа со словарями и справочниками;

ознакомление с нормативными документами;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и другое

для закрепления и систематизации знаний

работа с конспектом лекции (обработка текста);

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);

составление плана и тезисов ответа;

составление таблиц для систематизации учебного материала;

изучение нормативных материалов;

ответы на контрольные вопросы;

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ);

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;

подготовка рефератов, докладов;

составление библиографии, тематических кроссвордов;

тестирование и другое

для формирования умений

решение задач и упражнений по образцу;

решение вариативных задач и упражнений;

выполнение чертежей, схем;

выполнение расчетно-графических работ;

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

подготовка к деловым играм;

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;

подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);

упражнения на тренажере;

упражнения спортивно-оздоровительного характера;

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и другое

При разработке видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель должен провести инструктаж по выполнению задания, который включает указание цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение УД/МДК [2].

СРС может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов внеаудиторной СРС может осуществляться в пределах времени, отведенного на аудиторные занятия по УД или МДК, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта самостоятельной деятельности студента. В качестве форм и методов контроля СРС могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и другое [2].

Рекомендуемая авторами статьи структура методических рекомендаций по организации и выполнению СРС:

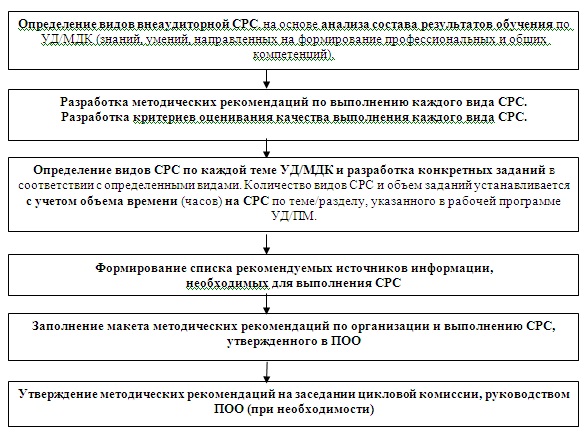

Алгоритм разработки методических рекомендаций по организации и выполнению СРС представлен на рисунке.

Рисунок – Алгоритм разработки методических рекомендаций по организации и выполнению СРС

Отличие доклада от реферата в том, что он отражает одну точку зрения на проблему, не предполагает ее исследования в сравнении и анализе.

Методические рекомендации при работе над рефератом или докладом для студентов

Желательная структура реферата:

Приложения — дополнительный материал.

Показатели оценивания реферата/доклада:

— глубина проработки темы;

— свободное владение материалом по теме реферата;

— логичность и обоснованность представления и анализа информации;

— соответствие презентационного материала содержанию реферата и доклада.

Четвертый шаг – сформировать список рекомендуемых источников информации, необходимых для выполнения СРС.

Пятый шаг – заполнение макета методических рекомендаций по организации и выполнению СРС, утвержденного в образовательной организации.

После окончания разработки методических рекомендаций необходимо продумать обращение к студентам перед выполнением СРС. Обращение должно быть кратким, вызывать интерес и создать мотивацию к выполнению СРС.

Прохождение внешней рецензии методических рекомендаций по организации и выполнению СРС у преподавателей смежных дисциплин (курсов) или у работодателя не является обязательным требованием ФГОС СПО и других нормативных документов.

В заключение важно отметить, что цель создания методического обеспечения СРС – эффективная организация данного вида учебной деятельности и формирование у студентов результатов обучения (умений и знаний), необходимых для формирования профессиональных и общих компетенций.

Список литературы:

Организация самостоятельной работы студентов

В современных условиях изменения, происходящие в процессе обучения и подготовки специалистов предполагают разработку концепции самообразования.

Новая образовательная система рассматривает в качестве приоритета интересы личности, адекватные современным тенденциям общественного развития. Если прежние концепции были рассчитаны на такие символы обучения, как знания, умения, общественное воспитание, то символами нового взгляда на образование становятся компетентность, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск знаний и потребность их совершенствования.

Среди сложившихся форм и методов обучения все большее значение приобретает самостоятельная работа. Практика обучения подтверждает, что только знания, добытые самостоятельным трудом, делают выпускника продуктивно мыслящим специалистом, способным творчески решать профессиональные задачи, уверенно отстаивать свои позиции.

Формирование внутренней потребности к самообучению становится и требованием времени, и условием реализации личностного потенциала. Способность человека состояться на уровне, адекватном его претензиям на высокое положение в обществе, всецело зависит от его индивидуальной вовлеченности в самостоятельный процесс освоения новых знаний.

Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста является необходимость дать обучающимся фундаментальные знания, на основе которых они смогли бы обучаться самостоятельно в нужном им направлении.

Самостоятельная работа студентов является одним из эффективных средств развития и активизации творческой деятельности студентов. Ее можно рассматривать как главный резерв повышения качества подготовки специалистов.

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельностный подход, который состоит в том, что цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.

Сущность самостоятельного обучения определяется в дидактике как способность человека без посторонней помощи приобретать информацию из разных источников. Ни один образ не формируется у человека без самостоятельных познавательных действий. Наибольший успех в учении достигается тогда, когда обучающийся ориентируется на самостоятельное выполнение предварительно отобранных интеллектуальных операций.

Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение профессиональной подготовки специалистов, направленное на формирование системы фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности.

В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются следующие задачи:

В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной работы:

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков.

В ходе самостоятельных реконструктивных работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, на этом уровне могут изучаться первоисточники, выполняться рефераты. Цель этого вида работ – научить студентов основам самостоятельного планирования.

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной ситуации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные работы). Цель данного вида работ – обучение основам творчества, перспективного планирования, в соответствии с логикой организации научного исследования.

Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов необходимы:

Обязательным условием, обеспечивающим эффективность самостоятельной работы является соблюдение этапности в ее организации и проведении.

Можно выделить следующие этапы управляемой самостоятельной работы студентов.

Первый этап – подготовительный, он должен включать в себя составление рабочей программы с выделением тем и заданий для самостоятельной работы; сквозное её планирование на семестр; подготовку учебно-методических материалов; диагностику уровня подготовленности студентов.

Второй этап – организационный, на этом этапе определяются цели индивидуальной и групповой работы студентов; читается вводная лекция, проводятся индивидуально-групповые установочные консультации, во время которых разъясняются формы самостоятельной работы и ее контроля; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов.

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает индивидуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты могут быть представлены в виде дипломных проектов, курсовой работы, реферата, доклада, схем, таблиц, устных сообщений, отчетов и т.п. (в зависимости от дисциплины и специальности). Контроль самостоятельной работы может осуществляться при помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, сдачи отчетов, зачетов.

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

1. Внеаудиторная самостоятельная работа

Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом:

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций.

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории целесообразно контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения тестового контроля знаний, опроса студентов.

На практических и семинарских занятиях использование различных форм самостоятельной работы позволяет сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов предполагает самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом.

В ходе самостоятельной работы студент может использовать различные формы изучения материала:

Перечисленные возможности самостоятельной работы должны соответствовать имеющимся четырем образам обучения:

Для эффективности самостоятельной работы студентов необходимо выполнить ряд условий:

Определяя объем и содержание домашнего задания, необходимо учитывать, что успешность и качество выполнения домашнего задания студентами находятся в прямой зависимости от качества проведенного занятия, от уровня усвоенного материала. Преподаватель должен тщательно готовить домашние задания, обязательно их разнообразить по видам деятельности, по дидактическим целям, характеру выполнения и уровню проявления познавательной активности студентов. Они могут быть логическим продолжением работ, выполненных на занятии. Положительный результат дают нестандартные формы организации домашней работы (внеурочной деятельности студентов: проведение тематических экскурсий, конференций, олимпиад, конкурсов, изготовление учебно-наглядных пособий, кружковая работа)

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации.

Проанализировав всё вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возрастает объем и расширяются организационные формы самостоятельной работы студентов. Реально именно увеличение доли самостоятельной работы студентов приводит к уменьшению нагрузки преподавателя.

Системообразующую роль в процессе формирования компетенций играет содержание.

Важным условием превращения содержания в системообразующий фактор является акцентирование внимания педагогов, студентов на развитии рефлексивных компетенций. Именно на этой основе обеспечивается успешность формирования учебно-познавательных компетенций, готовность к научной организации интеллектуальной деятельности.

Важнейшим средством, обеспечивающим практическую направленность обучения, является самостоятельная работа студентов. Сущность самостоятельной работы заключается не в том, что студент выполняет задания без помощи преподавателя, а в том, что он самостоятельно управляет собственной академической деятельностью.

Список литературы

Что такое срс в учебном плане

• Самостоятельная работа студента

В соответствии с Государственным образовательным стандартом (ГОС) программа изучения каждой из дисциплин, входящих в учебный план, предусматривает, кроме обязательных часов аудиторной работы, также и определенные объемы самостоятельной работы студента.

Так, например, если всего на изучение дисциплины «теория государства и права» предусматривается 240 часов, а аудиторных занятий программой вуза для студентов очной формы предусмотрено 120 часов, то это означает, что для освоения данной дисциплины необходимо, в среднем, 120 часов самостоятельной работы. Если же студент обучается по очно-заочной (как правило, вечерней форме), программа предусматривает уже всего 60 часов аудиторной работы, что означает, что для освоения данной дисциплины необходимо не менее 180 часов самостоятельной работы.

Одной из важных задач в подготовке специалистов с высшим образованием является выработка и развитие у студентов навыков к самообразованию, способности самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы успешно применять их в последующей профессиональной деятельности. Это важно как для юриста, работа которого постоянно связана с поиском истины, так и для представителей других профессий. Основной формой самообразования является самостоятельная работа.

СРС может быть истолкована в двух смыслах

Во-первых, как процесс творческого мышления студента при решении какой-либо проблемы, задачи, усвоения того или иного материала независимо от того, происходит это в аудитории, дома или в библиотеке. Ведь студент на лекции не только слушает и конспектирует, но и анализирует, сопоставляет, оценивает сообщенный лектором материал – т.е. является активным участником образовательного процесса.

Во-вторых, как некий результат мыслительной деятельности в виде написания реферата, дипломной, курсовой, контрольной работы, решении индивидуального домашнего задания и т. д. В этом смысле СРС является своего рода продолжением аудиторных занятий дома, в библиотеке, углублением и дополнением знаний, полученных в аудитории.

СРС можно подразделить на плановые (предусмотренные в учебных планах) и неплановые.

К плановым относятся:

-написание рефератов, курсовых и контрольных работ,

-подготовка к семинарским (лабораторным) занятиям, экзаменам и зачетам.

Внеплановыми видами СРС (как правило, для дневного отделения) являются:

-подготовка рецензий, выполнение домашних контрольных работ,

-письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение нормативных актов и литературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с преподавателем;

-проведение коллоквиумов, особенно по предметам, где нет семинарских (практических) занятий;

-проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной литературы, изучения нормативных актов, юридической практики; просмотр кино-и телефильмов и т. д.;

-посещение органов государственной власти, правоохранительных органов и хозяйствующих субъектов (присутствие на заседаниях,. изучение практики, документов, организации их работы и делопроизводства);

-изучение и обобщение опубликованной и неопубликованной (местной) судебной и иной практики; подготовка списков литературы (библиографии) и подборка нормативных источников по определенной тематике и другие виды работы.

Все виды внеплановой работы проводятся в часы, свободные от обязательных аудиторных занятий. Общий объем СРР определяется установленным ГОС (Государственным образовательным стандартом) объемом недельной загрузки студента (54 часа) за вычетом установленных вузом в соответствии с конкретными формами обучения объемов аудиторной нагрузки.

2. СРС При подготовке письменных работ

Одним из основных видов СРС является подготовка курсовых работ, которые выполняют студенты всех форм обучения. Этот вид СРС способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных в процессе теоретического обучения, вырабатывает навыки по применению их на практике.

Подготовка курсовых работ проходит в несколько этапов.

На первом этапе происходит выбор темы. Тематика курсовых работ определяется соответствующими кафедрами, подготавливающими перечень тем и ознакамливающих с ними студентов заранее. Руководство подготовкой работы может осуществляться как преподавателями кафедры, так и рекомендованными ею научными работниками или специалистами-практиками.

Выбор конкретной темы является правом студента и определяется его складывающимися профессиональными интересами. При выборе темы следует учитывать доступность необходимой для раскрытия содержания темы литературы, нормативной базы и возможность ознакомления с соответствующим практическим материалом.

Следующим этапом является составление плана работы. Студент готовит его самостоятельно в виде проекта, после чего согласовывает его с руководителем. После окончательного его уточнения он становится рабочим планом. Типовой план включает в себя введение, несколько глав с разбивкой на параграфы и заключение.

Главы работы посвящаются конкретным вопросам темы. При этом глава первая, как правило, носит теоретический характер, а последующие главы могут носить как теоретический, так и практический характер. Заключение содержит выводы и предложения автора работы.

Четвертым этапом подготовки работы является собственно написание текста. При его написании следует учесть, что вся работа от начала до конца должна представлять собой единое целое. Весь материал по теме должен быть изложен последовательно, логически взаимосвязанно, без противоречий и повторений. Перед написанием каждой главы целесообразно составить развернутый план-проспект (который, естественно, не войдет в текст работы), в котором определить круг вопросов, составляющих ее содержание, последовательность их освещения.

В конце работы обязательно помещается библиографический список, составленный в соответствии с действующими на момент написания работы требованиями Государственного стандарта.

Готовую работу студент передает на кафедру для проверки ее научным руководителем. При оценивании работы учитываются:

-полнота использования имеющейся по теме специальной литературы и нормативной базы,

-умение самостоятельно мыслить, делать анализы и обобщения;

-грамотность изложения и правильность оформления материала;

-наличие и характер недостатков;

Оценка содержания курсовой работы производится по тем же критериям, что и ответы на экзаменах. При этом дополнительно на оценку влияют такие факторы, как умение студента творчески. использовать литературные источники, самостоятельность суждений, грамотность изложения. Не последнее место занимает и аккуратность оформления работы.

Лучше всего для подготовки использовать компьютер, программное обеспечение которого содержит хороший текстовый редактор, а также информационно-справочную систему. Это позволит легко не только получить хорошо оформленный текст, но и использовать широкие возможности инфотехнологий в поиске и систематизации информации.

2.2. Контрольные работы

Контрольные работы (КР) можно разделить на три вида:

1. работы, которые выполняют студенты-заочники (по дисциплинам, по которым КР. предусмотрены учебным планом). Эти работы является одним из обязательных видов межсессионных СРС, призванных выработать у студентов навыки самостоятельной работы, научить пользоваться специальной литературой, правильно ориентироваться в нормативном материале и умело применять свои знания к конкретным ситуациям. Решения поставленных преподавателем задач должны быть полными, то есть должны быть даны ответы на все поставленные вопросы. При этом ответы должны быть аргументированными и обоснованными, сопровождаться ссылками на использованную литературу и нормативные акты. Для облегчения проверки желательно, чтобы в текст контрольной были переписывать в тетрадь условия задачи или поставленные в ней вопросы.

Задания для выполнения КР. данного вида содержатся также в методических указаниях, разрабатываемых в вузах, на факультетах или на кафедрах. Объем ее составляет 18-20 страниц ученической тетради. Оформляется она по тем же правилам, что и курсовая работа.

2. КР., выполняемая студентами дневного отделения вне плана учебных занятий в порядке компенсации сокращения обязательных аудиторских занятий. Ее можно назвать домашней КР. Она может состоять из теоретической части и решения задач, может быть выполнена на базе изучения разъяснений высших судебных органов, группы нормативных актов либо судебной практики по тем или иным вопросам и темам изучаемого курса и т.п. Задания на такую работу дает преподаватель, ведущий данный курс.

3. Так называемая мини-КР., которую могут выполнять студенты как дневного, так и заочного отделений на плановых аудиторных занятиях в порядке контроля усвоения пройденного материала. Это своего рода обратная связь между лектором и студентами-слушателями. Такие КР. могут быть летучими (летучки), то есть проводятся без объявления заранее темы и даты проведения и объявляемыми заранее. В последнем случае студент должен предварительно просмотреть материал, относящийся к объявленной теме КР. По итогам проверки КР., особенно двух последних видов, возможно проводить групповые или индивидуальные собеседования с разбором наиболее типичных или трудных ситуаций. Мини-КР. оценивается по двухбальной системе: «зачтено», «незачтено».

Оформление рецензии и Р., включая титульный лист (обложку), производится по образцу КурР.

3.1. Подготовка к семинарским (практическим) занятиям (СЗ)

Семинарские и лабораторные занятия проводятся в пределах учебных планов, то есть относятся к плановым. Как семинарские, так и лабораторные занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых случаях ознакомления с нормативным материалом (или описанием соответствующей аппаратуры). Рекомендуется придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лекции хотя бы потому, что учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметься и собственный взгляд на те или иные проблемы.

В планах СЗ дается довольно внушительный перечень такой литературы. Но это вовсе не означает, что студент обязан прочитать ее всю (хотя к этому надо стремиться, что и отличает хорошего студента!). Студент выбирает из перечня источники, которые ему доступнее или больше импонируют. Но если тот или иной источник указан как обязательный к прочтению, то с ним надо детально ознакомиться.

При изучении литературы, анализе нормативного материале, решении задач на СЗ будет полезно следовать данным в настоящем пособии рекомендациям по работе с книгой и пользованию нормативными материалами, решению задач при выполнении контрольных работ и т. д.

3.2. Подготовка к коллоквиуму (К.)

Так же, как и СВ, К. может быть проведен в форме беседы с отдельными студентами и с группой в целом. Но он может проходить и в форме ответов на вопросы выбранного студентом билета, формой его проведения может быть также обсуждение научных сообщений, сделанных студентами данной же группы. Конкретные формы проведения К. определяет преподаватель.

4.1. Подготовка к экзаменам (Э.)

-применять полученные знания к решению практических задач и т. п. Чтобы сдать экзамен успешно, студент должен соответствующим образом подготовиться к нему.

Подготовка к Э. состоит из трех этапов.

1. Выявление круга тем и вопросов, выносимых на Э., и подбор соответствующей учебно-справочной и специальной литературы.

2. Чтение и усвоение подобранной литературы, решение задач по темам.

3. Повторение прочитанного.

Первый этап. В ходе изучения предмета преподаватель указывает на соответствующую литературу и нормативный материал, в планах лекций и СВ он достаточно четко определяет круг вопросов, которые могут вынесены на экзамены. Поэтому первый этап подготовки к Э. сложности не представляет. К тому же многие преподаватели специально знакомят студентов с выносимыми на Э. вопросами. Тем не менее, на этом этапе нужно проявить максимум внимания, чтобы не оказаться в положении, когда о вынесенном на Э. вопросе вы узнаете лишь из экзаменационного билета.

5. Работа с литературой

О помещенных в журналах статьях можно узнать из выходящей еженедельно «Летописи журнальных статей», из библиографических указателей новой литературы. Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам можно найти в сносках монографий, статей, учебников. Имеются специальные библиографические справочники по отдельным областям знаний.

Работу над книгой рекомендуется начинать с общего оз-накомления с ней. Необходимо обратить внимание не только на год издания книги, но и на дату подписания ее к печати. После этого следует прочитать аннотацию, где указываются цели книги, для кого она предназначается, просмотреть оглавление. Затем нужно. обратиться к предисловию (введение), раскрывающему основ-‘ мое содержание книги, определяющему границы исследования.

5.1. Запись прочитанного

Записывая ту или иную мысль, мы ее воспроизводим, а это обеспечивает более прочное запоминание. При записи зрительная память дополняется моторной памятью, что также способствует лучшему усвоению и запоминанию прочитанного материала.

-составляться может прямо по ходу чтения;

-отражает последовательность изложения материала источника;

-раскрывает содержание источника и помогает восстановить в памяти прочитанное;

-помогает организации самоконтроля и ускоряет проработку материала.

При достаточно умело составленном плане и хорошем владении материалом зачастую делаются ненужными такие более подробные записи, как конспекты и тезисы. Следует учесть, что составление плана источника далеко не механическая, а в значительной степени творческая работа, поскольку предполагает выявление логической структуры материала.

По своему строению тезисы (как, кстати, и план) могут быть простыми, когда очень сжато формулируются основные положения, и сложными, когда приводятся не только основные положения, но и некоторые аргументы в доказательство тезисов. Выбор того или иного вида тезисов производится с учетом цели работы, а также конкретных обстоятельств (наличие навыков, времени и особенностей материала и т.д.).

В отличие от тезисов, конспекты представляют собой краткое изложение содержания какого-либо письменного, аудио- или видеоисточника. При творческой работе над конспектом происходит » уяснение вопросов самому себе». Конспектирование воспитывает критическое отношение к прочитанному, развивает память, помогает выработать свой стиль изложения. При конспектировании материал глубже усваивается и приводится в стройную систему. Конспект может иметь сложную структуру и включать, в том числе, все вышерассмотренные типы записей. Например, при рациональном (т. е. немеханическом) коспектировании лекции часто используют два основных вида записей: фиксируют план лекции и записывают основные тезисы лектора или доказываемые им положения, рассуждения, примеры. (При нерациональном же конспектировании лекцию воспринимают, как диктант и стремятся зафиксировать каждый вздох лектора). При конспектировании письменных источников чаще применяется комбинация плана, тезисов и выписок.

Следует иметь в виду, что качество конспекта определяется не количеством исписанных страниц, а умением выделить и зафиксировать для себя то основное, что хотел сказать автор. Поэтому конспектируемый материал необходимо прочитать полностью, делая в процессе чтения для себя заметки: на что обратить особое внимание, над чем следует подумать, а что записать в виде цитаты. При этом в заметках обязательно указывайте страницы конспектируемой работы. Это значительно облегчит ваш труд при последующем написании полного конспекта. (Полезно на полях записывать и свои собственные мысли, возникающие при чтении).

Вот главные требования, предъявляемые к конспекту:

-он должен быть кратким, но при этом обязательно содержать как основные положения и выводы, так и доказательства и примеры. Иначе при обращении к конспекту даже через короткое время будет затруднительно понять записанное;

-конспект пишется своими словами (исключение составляют цитаты);

Хорошо составленный конспект в значительной степени облегчит вам последующую подготовку к контрольным, зачетам или экзаменам. (Кстати, во многих вузах США конспектирование является плановым и оцениваемым видом работы студента. И если его работа по конспектированию источников оценена, как неудовлетворительная, к экзамену студент не допускается).

5.2. О приемах рационального чтения

Растущий объем информации обусловил поиск и разработку рациональных приемов быстрого чтения. Из работ современных авторов по этой проблеме следует указать на • книги известного ученого из бывшей ГДР Франца Лезера «Рациональное чтение» (М., 1980) и О.А. Кузнецова и Л.Н. Хромова «Техника быстрого чтения» (М., 1983). Авторы последней из названных книг сформулировали «золотые» правила быстрого чтения:

1.Читайте без регрессий, т.е. без возвратного движения глаз.

2.Читайте, мысленно укладывая уже прочитанное в блоки, выделяя ключевые слова, и, опираясь на них, выделяйте смысловые ряды, которые несут в себе основной замысел автора. При этом текст как бы «сжимается», в нем остаются только зерна смысла, так называемое «золотое ядро».

5.Стремитесь понимать прочитанное непосредственно в процессе чтения.

6. Запоминайте не отдельные слова, а целые мысли и идеи автора.

7. Читайте с переменной скоростью, зависящей от сложности и знакомости материала.