Что такое станковый пулемет

Пулемётная драма Красной Армии. Опытные станковые пулемёты.

Часть 6. И снова «станкачи»

В предыдущей части, посвящённой станковым пулемётам (см. «КАЛАШНИКОВ» №4/2017), мы писали о событиях, происходивших вплоть до конца 1942 года. Сегодня продолжим с этого же момента, и начнём с рассказа о том, как 26 декабря 1942 года на НИПСВО КА попытались провести предварительные испытания станкового пулемёта «домашней» разработки — старшего инженер-конструктора В. И. Симонина.

В предыдущей части, посвящённой станковым пулемётам (см. «КАЛАШНИКОВ» №4/2017), мы писали о событиях, происходивших вплоть до конца 1942 года. Сегодня продолжим с этого же момента, и начнём с рассказа о том, как 26 декабря 1942 года на НИПСВО КА попытались провести предварительные испытания станкового пулемёта «домашней» разработки — старшего инженер-конструктора В. И. Симонина.

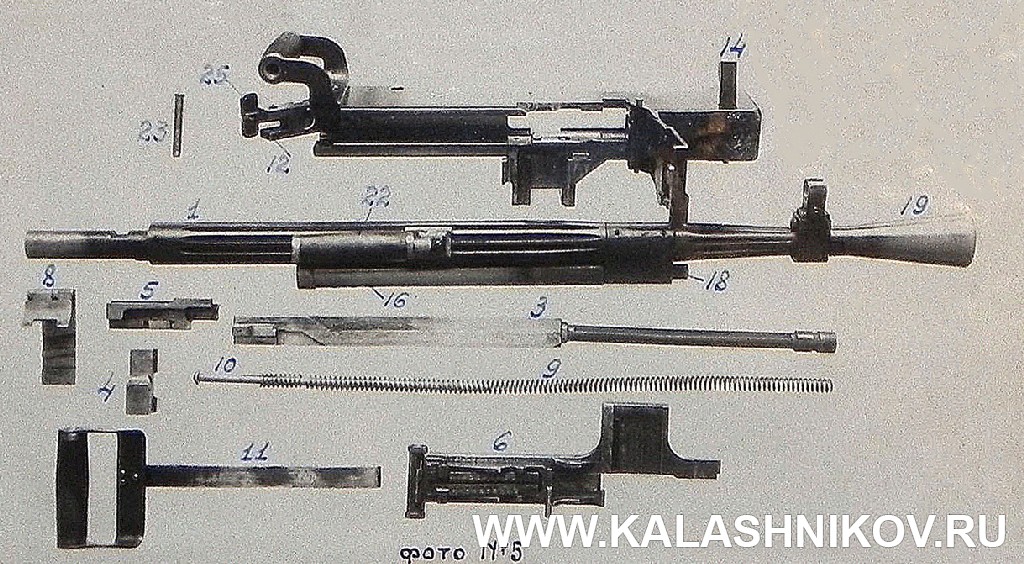

При разработке своего образца конструктор Симонин явно постарался в полном объёме учесть пожелания заказчиков из ГАУ — пулемёт мог питаться из холщовой ленты от «максима», а ствольная коробка представляла собой три штампованные из стали 5 детали, скреплённые автогенной сваркой.

При первой пробе на 5446 выстрелов пулемёт дал 64 задержки, из которых большая часть пришлась на тугую экстракцию и поперечные разрывы гильзы. Причём одной из причин последних признали именно недостаточную прочность ствольной коробки в комплекте со слишком ранним открыванием затвора.

Живучесть деталей также подкачала — при дальнейшей стрельбе через 7080 выстрелов сломался патронный захват и через 7740 выстрелов — выбрасыватель.

Попытка решить вопрос «малой кровью», просто заменив ствольную коробку на более прочную, успехом не увенчалась. На 2500 выстрелов пришлось восемь поперечных разрывов гильз, а общее число задержек составило 36. При этом увеличилось количество недозакрытий затвора — до 10 случаев, по сравнению с двумя в первых стрельбах. Попытка устранить эту проблему привела к появлению новой — продутию гильзы под шляпкой, завершившейся поломкой выбрасывателя. На этом этапе испытатели полигона сдались, решив, что «Раз доктор сказал в морг, значит в морг!». В отчёте было указано, что «7,62-мм станковый пулемёт системы Симонина заводских испытаний не выдержал… дальнейшая доработка данной конструкции пулемёта не целесообразна».

Всего из пулемёта было сделано порядка 2000 выстрелов. При стрельбе одиночными он работал нормально, при стрельбе очередями были зафиксированы выпадения гильз из ленты в приёмнике, поперечные разрывы гильз и осечки. Впрочем, эти проблемы, помимо «неродного» патронника были отнесены на счёт низкого качества патронов с железной гильзой, поскольку при стрельбе патронами с латунной гильзой разрывов не наблюдалось. Кроме того, опытная лента из-за многократного использования до испытаний деформировалась и плохо удерживала патроны.

Тем не менее в Артакадемии сочли, что и в таком виде их «стреляющий образец» выдержал предварительные испытания и вполне достоин отправки на полигон.

Январь 1943 года для семейства станковых пулемётов начался с очередного появления пулемёта Силина (ЦКБ-14), на этот раз — в комплекте со станком конструкции Токарева. Уже в начале отчёта испытатели отметили одну особенность конструкции, о которой в прошлый раз упомянули вскользь. Пулемёт Силина был рассчитан на прямую подачу патронов из металлической ленты открытого типа конструкции Коробова. У ленты имелось достоинство (простота в производственном отношении) и гораздо большее количество недостатков. Так, набить её патронами вручную испытатели попросту не смогли. При забивании патронов колотушкой на снаряжение ленты ушло 12 минут. Присланное с пулемётом специальное приспособление снижало это время до 9,5, но этот прибор загонял патроны в ленту с такой силой, что некоторые из них деформировались при набивке.

Уже первый этап — определение практической скорострельности — показал, что «лучше не стало». Определялась эта характеристика путём ведения непрерывного огня и стрельбы короткими очередями (по 1000 выстрелов на каждый вид огня). Через 500 выстрелов производилась смена ствола. Полученные результаты приведены в соответствующей таблице.

Результаты определения практической скорострельности пулемёта Силина

Трудно переоценить роль, которую сыграли пулеметы в истории. В том числе — в истории нашей страны. От момента своего появления на вооружении Русской армии до наших дней пулеметы прошли сложную эволюцию. Достаточно вспомнить, что в начале ХХ века они еще рассматривались как специальное средство с весьма узким кругом боевых задач, а в его середине уже пронизывали всю организацию войск и до сих пор остаются одним из важнейших средств огневого поражения противника в ближнем бою, давно стали неотъемлемым вооружением боевых машин, летательных аппаратов и кораблей.

С этими пулемётами Красная Армия чаще всего имела дело во время Второй Мировой.

ТТХ опускаю-они мало кому интересны.

1. 7,62-мм ручной пулемёт ДП-27

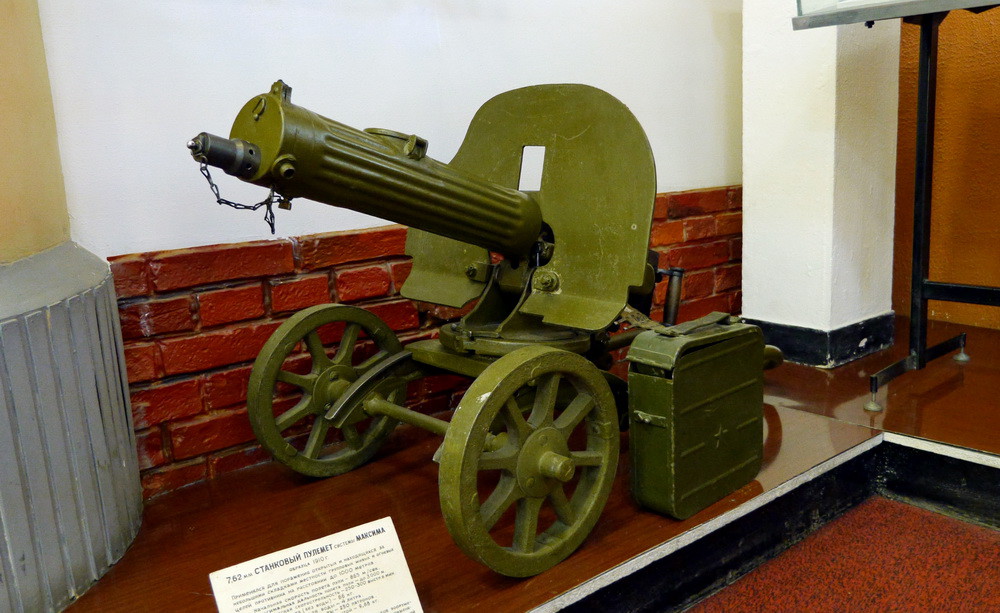

2. 7,62-мм станковый пулемёт «Максим» обр. 1941 г.Хорошо видна увеличенная горловина кожуха охлаждения ствола-теперь можно использовать снег.

Американский инженер X. Максим создал свой пулемет еще в 1883 г. В русской, а затем и в Красной Армии использовался пулемет его системы образца 1910 года, созданный тульскими мастерами П.П. Третьяковым и И.А. Пастуховым. Они внесли в конструкцию пулемета свыше 200 изменений, уменьшив вес пулемета на 5,2 кг. В 1930 и 1941 годах в конструкцию пулемета были внесены некоторые изменения, улучшившие его эксплуатационные характеристики, в частности — давшие возможность заполнять кожух системы охлаждения ствола не только водой, но и льдом и снегом.

Спусковой механизм рассчитан на ведение только автоматического огня и имеет предохранитель от случайных выстрелов.

Питание пулемета патронами производится из приемника ползункового типа с матерчатой или появившейся в конце войны металлической лентой емкостью 250 патронов.

Прицельные приспособления состоят из стоечного прицела и мушки с прямоугольной вершиной. На некоторых пулеметах устанавливался также оптический прицел.

Пулемет устанавливался на колесном станке, разработанном полковником русской армии А.А. Соколовым. Этот станок обеспечивал достаточную устойчивость пулемета при стрельбе по наземным целям, благодаря наличию колесного хода облегчал перемещение пулемета вручную при перемене огневой позиции.

Станковый пулемет обр. 1910 года отличался высокой надежностью и безотказностью действия, однако его вес был слишком велик: 62-66 кг в боевом положении. Для маневренных действий, характерных для второй мировой войны, этот вес был неприемлем, поэтому в течение длительного времени советские оружейники вели разработку нового станкового пулемета, закончившуюся в 1943 году принятием на вооружение Красной Армии станкового пулемета системы Горюнова. Тем не менее станковые пулеметы Максим использовались советской пехотой вплоть до окончания второй мировой войны.

3. 7,62-мм станковый пулемёт ДС-39

4. 7,62-мм станковый пулемёт СГ-43

Пулемет был разработан П. М. Горюновым, принят на вооружение в 1943 г. и стал поступать в войска на замену станковых пулеметов Максима и Дегтярева ДС-39.

Пулемет Горюнова, был принят на вооружение в 1943 г. под наименованием «7,62-мм станковый пулемет системы Горюнова обр. 1943 г. (СГ-43)». Он появился в середине Второй мировой войны, в самое трагическое время для СССР, когда на фронтах катастрофически не хватало пулеметов. Благодаря своей простоте и технологичности он оказал существенное влияние на ход военных операций мощностью своего огня, надежностью, маневренностью. Промышленность быстро освоила его выпуск, закрыла брешь в вооружении армии и позволила создать стратегический запас пулеметов.

Однако следует отметить одну важную деталь в судьбе пулемета СГ-43. На вооружении русской армии он появился благодаря В. А. Дегтяреву, его высокому сознанию гражданского долга.

Вот как описывает эту историю Д. Н. Болотин.

«И. В. Сталин держал под своим контролем разработку нового станкового пулемета. Он лично знал Дегтярева, доверял ему, верил в его талант и не допускал мысли, что кто-нибудь может его превзойти, а поэтому дал указание за основу разработки нового станкового пулемета взять пулемет Дегтярева ДС-30. На разработку такого пулемета были брошены все силы.

Горюнов совместно с мастером В. Е. Воротниковым и племянником, слесарем М. М. Горюновым, разработал свой пулемет факультативно, в полулегальных условиях. На конкурсных испытаниях, в которых приняли участие улучшенный пулемет Дегтярева и ряд иностранных образцов, пулемет Горюнова оказался лучшим. Это противоречило указаниям Сталина, поэтому на окончательном заседании, когда он спросил Дегтярева, какой пулемет лучше, то Дегтярев заявил, что пулемет Горюнова проще и надежнее, чем его пулемет, промышленность его быстрее освоит, а поэтому следует принять пулемет Горюнова на вооружение. Так армия получила отличное оружие».

Пулемет устанавливался на колесный станок Дегтярева либо на станок Сидоренко — Малиновского. Оба станка позволяли вести огонь по наземным и воздушным целям.

На базе пулемета СГ-43 был разработан танковый пулемет СГТ.

В ходе военных действий у пулемета был выявлен ряд недостатков. А поэтому пулемет был модернизирован. Внесли следующие изменения: изменили конструкцию спускового механизма; убрали щит с колесного станка Дегтярева; ввели треножный станок Малиновского — Сидоренко.

Пулемет получил индекс СГМ.

Автоматика пулемета работает за счет энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола через боковое отверстие.

Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора.

Ударно-спусковой механизм ударникового типа позволяет вести только непрерывный огонь.

Прицельные приспособления открытого типа состоят из рамочного прицела и мушки.

Предохранитель рычажного типа при включении блокирует спусковой механизм.

Питание пулемета патронами осуществляется из металлической ленты на 250 патронов, состоящей из 5 звеньев по 50 патронов. Допускается использование холщовой ленты от пулемета Максима.

5. 7,92-мм ручной пулемёт ZB-26/30/37

СА столкнулась вплотную с ZB в 1944г.,во время освобождения Восточной Европы:Югославии,Чехословакии,Польши и др.

6. Вот он,лидер.7,92-мм единый пулемёт MG-42.Лучший из лучших.

MG 42 (аббревиатура с немецкого Maschinengewehr, что дословно переводится как «механическая винтовка») это пулемет общего назначения калибром 7.92 мм Mauser, разработанный в нацистской Германии, и принятый на вооружение Вермахта в 1942 году.

Он дополнил, а в некоторых случаях заменил, пулемет общего назначения MG 34 во всех родах вооруженных сил Германии, хотя оба пулемета продолжали изготавливать и использовать до конца войны.

MG 42 известен своей надежностью, долговечностью, простотой и удобством в эксплуатации, но его главная особенность – это скорострельность. MG 42 обладает одним из самых высоких показателей скорости стрельбы для одноствольных переносных пулеметов – от 1200 до 1500 выстрелов в минуту.

Производство MG 42 продолжилось и после поражения нацистской Германии. На его базе был создан почти идентичный ему MG1 (MG 42/59), который затем усовершенствовали в MG1A3, а его, в свою очередь, в MG 3. Также MG 42 стал образцом для швейцарских пулеметов MG 51, SIG MG 710-3, австрийского MG 74 и для испанского легкого 5,56-мм пулемета Ameli.

Пулемёты: с чего всё начиналось

Самым древним предком современного пулемета, в принципе, можно считать рибадекин, который появился еще в XIV столетия. Внешне он очень напоминал орган, поскольку состоял из нескольких, закрепленных на передвижном лафете, стволов. Предназначался он для уничтожения залповым огнем живой силы противника.

Впервые о данном орудии можно найти упоминания в 1340 году, указывающие, что французская армия использовала рибадекин под командованием короля Эдварда III. Орудие выстреливало одновременно 12 ядер из 12 стволов.

Во время Итальянских войн конца XV столетия армия Миланского герцогства применяла восьмиствольные рибадекины. Эти же орудия применялись бургундскими солдатами против династии Ланкастеров в период Войны Роз в Англии.

Что касается Европы более позднего периода, то впервые его применил в 1475 году Стефан Великий. В дальнейшем орудия подобного рода применялись вплоть до изобретения широко известного пулемета «Максим».

Скорострельное многоствольное стрелковое орудие Гатлинга было одним из первых образцов пулеметов. Орудие имело сверху магазин с гравитационной подачей боеприпасов. Несколько нарезных стволов, соединенных по кругу, вращались вокруг своей оси. Во время одного оборота, каждый из стволов делал по одному выстрелу, освобождался от гильзы, после чего заряжался снова. В период между выстрелами происходит охлаждение ствола. Первые модели орудия были снабжены ручкой для вращения стволов, более поздние модели (конца XIX — начала ХХ века) уже имели электрический привод. Пулеметы с ручным приводом имели скорострельность 200-1000 выстрелов в минуту, а с электроприводом — до 3000 тысяч выстрелов в минуту.

За счет свободной подачи боеприпасов из бункера, высокий темп стрельбы могли выдерживать даже неопытные бойцы.

Впервые орудие Гатлинга было использовано в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. И только после практического применения пулеметов на поле боя они были приняты на вооружение американской армии. Случилось это в 1866 году.

Орудие Гатлинга было далеко от совершенства, конструкция его была слишком громоздкой, и его очень часто заклинивало. Именно поэтому, когда появились первые одноствольные пулеметы, которые работали на принципе использования энергии отдачи ствола при его коротком ходе, изобретение Гатлинга постепенно было выведено из эксплуатации. Особого влияния на судьбу орудия не оказала и их достаточно высокая скорострельность, поскольку в ней больше не было особой нужды. В остальном же, одноствольные пулеметы были значительно маневреннее, проще в заряжении, что, в конечном итоге, и определило первенство одноствольных орудий.

Впрочем, окончательно орудия Гатлинга так и не были вытеснены, поскольку их устанавливали на военных кораблях в качестве средства противовоздушной обороны. Особо актуальными данные орудия были в годы Второй мировой войны, когда, в связи с появлением прогрессивных образцов авиации, возникла необходимость в высокой скорострельности пушек и пулеметов. В послевоенный период по схеме орудия Гатлинга был разработан целый ряд пулеметов различного калибра, оснащенных гидравлическим, электрическим, газовым или пневматическим приводом и барабанными магазинами или патронными лентами.

Вскоре после изобретения орудия Гатлинга появился и еще один знаменитый пулемет — Максим. Многие очень хорошо помнят его по легендарной картине 1934 года «Чапаев». Пулемет был сконструирован в 1884 году Хайремом Стивенсоном Максимом. Принято считать, что работы над своим «детищем» изобретатель начал только в 1880-х годах, однако есть свидетельства того, что первый пулемет Максим представил еще в начале 70-х годов, правда, без особого успеха.

Конструктор на долгие годы потерял интерес к своему изобретению и даже эмигрировал в Великобританию, и уже там работу продолжил. Несмотря на то, что новый образец сильно отличался от первой модели, он также не заинтересовал военных.

В то же время пулеметом заинтересовался известный финансист Ротшильд. Основное новшество, которое предложил конструктор, заключалось в том, что происходила самостоятельная перезарядка пулемета за счет силы отдачи ствола. Скорострельность (темп стрельбы) составляла порядка 600 выстрелов в минуту.

Максим создал компанию «Максим-Норфельд», которая в 1897 году объединилась с британской оружейной фирмой «Виккерс» и позже стала известна, как «Викерс Лимитед».

Впрочем, первый заказ все-таки был сделан, и предполагал он поставку 12 пулеметов в калибре 10,67 мм. В мае 1889 года орудия были доставлены в Санкт-Петербург. Морской флот не заинтересовался пулеметами, но заказал несколько образцов для проведения испытаний. Вполне очевидно, что на моряков характеристики пулемета произвели гораздо лучшее впечатление, поскольку на протяжении 1897-1904 годов они заказали и получили 291 пулемет Максим.

Пулемет Максим получил свое безоговорочное призвание в годы российско-японской войны, продемонстрировав чрезвычайно высокую эффективность в условиях боя.

Тульские оружейники, после проведенных исследований, переработали и значительно улучшили конструкцию пулемета, а в 1908 году даже создали пехотный коленный станок.

В то время, когда разрабатывался более маневренный станок, оружейники сумели также уменьшить массу и самого пулемета, а кроме того, изменить некоторые детали, которые были связаны с введением нового патрона с остроконечной пулей в 1908 году.

Первый Максим, изготовленный в Туле, получил название «модель 1905 года». А модернизированный вариант был принят на вооружение в 1910 году под официальным названием «7,62 миллиметровый станковый пулемет».

Он неоднократно модернизировался и совершенствовался, что в итоге значительно повысило его эксплуатационные характеристики, а также снизили затраты на его производство.

После очередной модернизации в 1914 году на пулемет установили упрощенный прицел, а кроме того, — в кожухе системы управления сделали широкую горловину, которая давала возможность заполнять кожух льдом или снегом в зимнее время.

Выпуск «Максима» в СССР продолжался вплоть до конца ВОВ на Ижевском и Тульском заводах. Практически до завершения выпуска пулемет «Максим» оставался основным станковым пулемётом РККА.

Последний факт применения пулемёта «Максим» произошёл в ходе пограничного противостояния с Китаем в 1969 году на острове Даманском.

Питание пулемета производилось из матерчатой ленты на 250 патронов, достигавшей в длину 6,62 м. Вес ее вместе с боеприпасами составлял 8,25 кг. С целью облегчения заряжания лента была снабжена кожаным наконечником. Правда, лента могла намокнуть во время дождя, а на морозе практически не гнулась.

В пулемет лента с патронами подавалась барабаном в двумя зубчатками, которые одновременно были и направляющими, и захватами.

В пулемете Шварцлозе было предусмотрено водяное охлаждение ствола. 3,5 л воды наливалось в специальное отверстие в охлаждающем кожухе.

До момента начала Первой мировой войны австро-венгерская армия имела на вооружении около 3 тысяч пулеметов, большинство из которых были пулеметы Шварцлозе. К томе времени эти пулеметы стали одними из наиболее легких и подвижных станковых пулеметов. Кроме того, эти пулеметы были относительно просты, состояли из небольшого количества крупных и прочных деталей.

Российские войска захватили немало таких пулеметов в годы войны. Так, на начало февраля 1916 года на Юго-Западном фронте насчитывалось 576 пулеметов Шварцлозе, а в ходе Брусиловского прорыва удалось захватить еще 1215 единиц.

Дольше всего пулеметы Шварцлозе находились на вооружении шведской армии.

Пулемет Мадсена весил 9 кг, имел скорострельность 450 выстрелов в минуту с начальной скоростью пули 870 метров в секунду. Прицельная дальность при этом достигала 500 м.

Пулеметом заинтересовались сразу в нескольких странах. Первой закупила 450 пулеметов Россия, которая в то время находилась в состоянии войны с Японией. Сразу после закупки в стране были созданы специальные конно-пулеметные команды. Кроме того, данные пулемёты стали использоваться и в авиации.

В 1916 году в городе Ковров было заложено строительство «датского» завода, мощность которого должна была достигать 15 тысяч единиц пулеметов в год, однако этим планам помешала революция.

Следующая модернизация пулемета была проведена в 1924 году. Приклад заменили ручкой овальной формы и введена пистолетная рукоятка. Незначительные улучшения пулемета проводились и в 1937 году. Пулемет Мадсена находился на вооружении вплоть до 1955 года.

А вот история еще одного пулемета отличается от других, в первую очередь потому, что изобрел его один человек, а названо орудие по имени того, что воплотил в жизнь замысел. Речь идет о пулемете, который был изобретен американцем Самуэлем Маклиным. Это орудие было названо пулеметом Льюиса, поскольку именно этот человек продемонстрировал его в 1911 году. Однако военных пулемет не впечатлил, поэтому полковник Льюис подал в отставку и переехал в Европу, где пулемет приняли на вооружение бельгийские вооруженные силы в 1913 году.

По достоинству пулемет Льюиса оценили не только в Бельгии, и в 1914 году лицензию на его производство купили британцы. После начала Первой мировой войны лицензию на производство пулеметов Льюиса купили и американцы.

Автоматика пулемета работала на принципе отвода пороховых газов. Стояло орудие из ствола с кожухом и радиатором, стволовой коробки и подающего механизма, рукоятки управления огнем и спускового механизма, затыльника с прикладом, затвора и затворной рамы, магазина, возвратно-боевой пружины и сошки.

Поставки в Россию прекратились после войны, но в Великобритании осталось определенное количество пулеметов под калибр 7,62 мм. И англичане решили поставлять их среднеазиатским басмачам.

В 1923 году пулемет Льюиса был модернизирован, его значительно облегчили и упростили, отказались от кожуха и радиатора, изменили возвратную пружину. На военных складах эти пулеметы находились вплоть до Великой Отечественной войны и применялись на начальном ее этапе.

Со временем количество моделей пулеметов росло. Производство пулеметов было и есть в большом количестве у развитых стран: США, России, Германии, Италии, Дании, Испании, Израиля, Великобритании, Бельгии, Австрии. Большинство пулеметов, которые периодически появляются в той или иной стране, преимущественно превосходят первые модели по своим характеристикам. Но если бы не было Максима, Льюиса, Мадсена, то, вполне возможно, пулеметов в мире вовсе не существовало бы.

Что такое станковый пулемет

ЛЕГКИЙ СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ

Потребность в станковом пулемете, более легком и маневренном, нежели «Максим», была осознана уже по опыту Первой мировой и Гражданской войн. В отсутствии собственной системы облегченного станкового пулемета даже намеревались принять германскую систему «Дрейзе» — в 1926 г., например, заказали для испытаний «легкие и тяжелые пулеметы Дрейзе под русский патрон». Но удачный ручной пулемет ДП системы Дегтярева заставил переориентироваться на него.

Задание на проектирование облегченного образца станкового пулемета было дано Штабом РККА еще 13 июля 1928 г. 2 августа 1928 г. Артиллерийский комитет разработал тактико-технические требования и дал заказ конструкторам на проектирование такого пулемета. В тактико-технических требованиях указывались следующие свойства: 1) с целью стандартизации системы, удобства и простоты обучения он должен проектироваться по типу ручного пулемета Дегтярева, 2) охлаждение ствола — воздушное, 3) способ питания пулемета — лента на 150 патронов, 4) темп стрельбы — 500 выстрелов в минуту, 5) практическая скорострельность — 200–250 выстрелов в минуту, 6) вес системы со станком — не более 30 кг, 7) станок пулемета — тренога или легкий колесный станок весом не более 15 кг. Идея унификации пулеметного вооружения уже прочно утвердилась, и станковый пулемет должен был войти в семейство пулеметов — к «Дегтяреву пехотному», «Дегтяреву танковому», «Дегтяреву авиационному» должны были добавиться «Дегтярев станковый» (ДС») и «Дегтярев крупнокалиберный».

Доработанные варианты пулемета ДС-34, изготовленные несколькими партиями в 1935–1936 гг., проходили испытания в 1935, 1936 (в этом году выпустили еще 50 пулеметов ДС), 1938 годах. В разработке пулемета вместе с В.А. Дегтяревым принимали участие П.Е. Иванов, С.М. Крекин, мастер А.И. Кузнецов, слесарь-механик Н.Д. Зернышкин. Переключились на рассыпную ленту типа «Максим — Виккерс», вместо пистолетной рукоятки управления и спускового крючка с предохранительной скобой ввели вертикальные рукоятки затыльника по типу «Максима» и спусковой рычаг, соответственно изменили расположение возвратно-боевой пружины. Дегтярев разработал легкий складной треножный станок. Ожидание скорого поступления на вооружение облегченного станкового пулемета проявилось и в Боевом уставе пехоты 1938 года, указывавшем, что станковый пулемет «только в том случае сумеет выполнить свое назначение в бою, если не будет отставать от стрелковых подразделений, находясь в постоянной готовности поддержать их своим огнем». А это требовало массы системы не более 30–35 кг, причем сохранялись требования и могущества огня на дальности до 3000 м, и универсальности станка. В результате многочисленных доработок станковый пулемет становился все менее унифицированным с ручным, однако ряд общих черт сохранил. В задержке работ свою роль играло настойчивое желание заказчика получить кучность стрельбы, сопоставимую с «Максимом», что для «легкого» пулемета с воздушным охлаждением ствола оказалось невозможно.

Во второй половине 1930-х произошли существенные изменения в системе вооружения армий, включая пулеметное. В СССР это выразилось в появлении новых станкового и крупнокалиберного пулеметов. Долгая работа В.A. Дегтярева над станковым пулеметом была, наконец, близка к завершению. Он не был единственным претендентом. Среди конкурентов был, в частности, пулемет ТКБ-67, разработанный в тульском ЦКБ-14 В.И. Силиным. Пулемет Силина успешно прошел полигонные испытания и получил от ГАУ индекс 54-П-427. Но приоритет оставался за пулеметом Дегтярева.

7,62-мм станковый пулемет ДС на треножном станке, без щита

Выпуск пулемета ДС с треножным станком на заводе № 2 в Коврове поставили уже в 1939 г., в июне 1940 г. серийное производство ДС начали на Тульском станкостроительном заводе (завод № 66 Наркомата вооружения, впоследствии — Тульский машиностроительный завод им. В.М. Рябикова, он же «Туламашзавод»). Этот завод был в июле 1939 г. выделен из состава Тульского оружейного завода и занялся поначалу производством станкового пулемета «Максим» и авиационного ШКАС. По сравнению с ранее выпускавшимся «Максимом» пулемет ДС требовал большей точности изготовления деталей, и производство налаживалось медленно. Наркомату вооружения и тогдашнему наркому Б.Л. Ванникову пришлось принимать энергичные меры для ускорения производства, и вскоре выпуск ДС превысил выпуск «Максима» — из выпушенных за 1940 г. 10 677 станковых пулеметов ДС составили 6628 (то есть 62 %).

Но надежность ДС оказалась недостаточной. Изменения, предложенные для ДС конструктором В.И. Симониным — радиатор ствола с продольными ребрами, флажковый замыкатель ствола, новый стопор крышки — и реализованные в опытном пулемете в 1941 г. (в том же году этот пулемет прошел полигонные испытания), не исправляли главных недостатков. Уже через месяц после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз производство «Максимов» было возобновлено. В нашей литературе принято относить ДС к неудачам. Его история считалась настолько неудачной, что в воспоминаниях В.А. Дегтярева работы над ним, длившиеся более десяти лет, даже не упомянуты. «Несчастная пулеметная драма» кануна Великой Отечественной войны (как ее именуют иногда по аналогии с «несчастной ружейной драмой» 1860-х годов) была вызвана не столько конструктивной, сколько технологической недоведенностью новой системы пулемета ДС. Однако необходимость срочного наращивания производства в условиях военного времени не оставляла возможностей завершить доводку системы, не законченную в мирное время и требовавшую существенных изменений конструкции, сложная и дорогая новая система не позволяла быстро расширить ее производство, необходимость срочных новых формирований из резервистов, не знакомых с новыми системами, делала возвращение к давно освоенной промышленностью и войсками системе вполне логичным.

Семейство пулеметов Дегтярева должно было стать основой пулеметного вооружения РККА. На фото — станковый пулемет обр. 1929 г. ДС и танковый пулемет обр. 1929 г. ДТ. При всех различиях и невзаимозаменяемости деталей в основе они имели одну систему