Что такое стэ в биологии

Синтетическая теория эволюции. Положения, теория

Синтетическая теория эволюции. Положения, теория

Синтетическая теория эволюции — современный дарвинизм — возникла в начале 40-х годов XX в. Она представляет собой учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной генетики, экологии и классического дарвинизма. Термин «синтетическая» идёт от названия книги известного английского эволюциониста Дж. Хаксли «Эволюция: современный синтез» (1942). В разработку синтетической теории эволюции внесли вклад многие учёные.

Основные положения синтетической теории эволюции в общих чертах можно выразить следующим образом:

Синтетическая теория эволюции вскрыла глубинные механизмы эволюционного процесса, накопила множество новых фактов и доказательств эволюции живых организмов, объединила данные многих биологических наук. Тем не менее синтетическая теория эволюции (или неодарвинизм) находится в русле тех идей и направлений, которые были заложены Ч. Дарвином.

Синтетическая теория эволюции

В настоящий момент синтетическая теория эволюции содержит следующие положения.

1. Материалом для эволюции служат наследственные изменения – мутации, а также их комбинации в ходе полового процесса.

2. Основным движущим фактором эволюции является естественный отбор, возникающий на основе борьбы за существование. Избыточная численность более не рассматривается основной предпосылкой эволюции, как полагал Дарвин.

3. Наименьшей единицей эволюции является популяция. Особь|Особь не способна к размножению и к передаче своих признаков потомству, поэтому она не может считаться эволюционной единицей.

4. Эволюция носит в большинстве случаев дивергентный характер. Т. е. один таксон может стать предком нескольких дочерних таксонов. Это объясняет колоссальное разнообразие видов, хотя имеются примеры и гибридогенного и филетических путей видообразования.

5. Эволюция носит постепенный и длительный характер. Видообразование как этап эволюционного процесса представляет собой непрерывное преобразование признаков. Выделить начало|начало и конец видообразования невозможно.

6. Вид состоит из множества в разной степени разделённых групп особей|особей – популяций. Между популяциями постоянно осуществляется перенос генов, т. н. поток генов. Это обеспечивает целостность видов. Прекращение потока генов называется изоляцией. Изоляция ведёт к изменению популяции, и в конечном итоге к видообразованию.

7. Макроэволюция идёт тем же путём, что и микроэволюция. Согласно синтетической теории эволюции, не существует закономерностей макроэволюции, отличных от микроэволюции.

8. Любой|Любой реальный таксон имеет монофилетическое происхождение. Т. е. всё|все его виды происходят от общего предка без гибридизации с другими таксонами. Под реальным таксоном понимают группу организмов, обладающих реальной общностью строения и происхождения, в отличие от синтетических таксонов создающихся для удобства учёных.

9. Эволюция имеет ненаправленный характер. Т. е. не идёт в направлении какой-либо конечной цели. Действительно, изолированные популяции, находящиеся в одинаковых условиях, могут совершенно по-разному эволюционировать.

Эти положения эволюционной теории могут объяснять многообразие видов живых существ.

Многим открытиям в области эволюции ещё только предстоит свершиться.

Видео по теме : Синтетическая теория эволюции

Синтетическая теория эволюции

Современная теория органической эволюции значительно отличается от дарвиновской по целому ряду важнейших научных положений: — в ней ясно выделяется элементарная структура, с которой начинается эволюция. В настоящее время такой элементарной структурой принято считать популяцию, а не отдельную особь|особь или вид, который включает в себя несколько популяций; — в качестве элементарного проявления процесса эволюции современная теория рассматривает устойчивое изменение генотипа популяции; — она более аргументирование и обоснованно истолковывает факторы и движущие силы эволюции, выделяя среди них факторы основные и неосновные. К основным факторам процесса эволюции Дарвин и последующие теоретики относили изменчивость, наследственность и борьбу за существование. В настоящее время к ним добавляют множество других дополнительных, неосновных факторов, которые тем не менее оказывают своё влияние на эволюционный процесс. Кроме того, сами основные факторы теперь понимаются по-новому и поэтому к ведущим факторам относят сейчас мутационные процессы, популяционные волны|волны численности и изоляцию. Современное эволюционное учение видит свою главную задачу в том, чтобы на основе углублённого познания механизма эволюционных процессов предсказать возможности эволюционных преобразований, а, в свою очередь, на этой основе управлять эволюционным процессом. Всё|Все возрастающую роль в решении этой задачи играет одна из наиболее перспективных отраслей|отраслей биологической науки — генетика.

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ

Центральным понятием генетики является «ген». Это элементарная единица наследственности, характеризующаяся рядом признаков. По своему уровню ген — внутриклеточная молекулярная структура. По химическому составу — это нуклеиновые кислоты|кислоты, в составе которых основную роль играют азот и фосфор. Гены располагаются, как правило, в ядрах клеток. Они имеются в каждой клетке, и поэтому их общее|общее количество в крупных организмах может достигать многих миллиардов. По своей роли в организме гены представляют собой своего рода|рода «мозговой центр» клеток. Генетика изучает два фундаментальных свойства живых систем — наследственность и изменчивость, то есть способность живых организмов передавать свои признаки и свойства из поколения в поколение, а также приобретать новые качества. Наследственность создаёт непрерывную преемственность признаков, свойств и особенностей развития в ряду поколений. Изменчивость обеспечивает материал для естественного отбора, создавая как новые варианты признаков, так и бесчисленное множество комбинаций прежде существовавших и новых признаков живых организмов.

Что такое эволюция — ее движущие силы, синтетическая теория, этапы и доказательства эволюции человека

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Про существование теории эволюции слышали все, но вот объяснить толком, что это такое, о чем говорится в синтетической теории и каковы этапы эволюции человека расскажет не всякий.

Поэтому мы сегодня в научно-популярном стиле пробежимся по всем этим вопросам, чтобы у вас не осталось «темных пятен» в современном понимании эволюционных процессов. Будет интересно, не переключайтесь.

Эволюция — это.

Определение эволюции присутствует во многих источниках: энциклопедиях, научных журналах, школьных учебниках, популярной литературе и т.д.

Если сделать краткое обобщение этого понятия, то эволюция – это, прежде всего, процесс последовательного естественного развития, характерными чертами которого являются:

Важно понимать, что эволюционный процесс протекает естественным путём, плавно и без бурных всплесков и скачков, что в корне отличает его от революционных преобразований.

Когда говорят об эволюции, чаще всего подразумевают биологическую эволюцию, теоретические основы которой заложили Мендель, Ламарк и Дарвин. В то же время в современной философской науке всё большее внимание уделяется эволюции социальной, характеризующей изменения в жизни общества.

Существующие в наши дни эволюционные теории отличаются друг от друга тем, что по-разному объясняют механизмы эволюционных процессов.

Наибольшее признание получила синтетическая теория эволюции, развивающая дарвиновское учение на основе последних научных достижений.

Попробуем разобраться в нюансах эволюционных хитросплетений.

Движущие силы эволюции

Первую попытку создать стройную и целостную теорию эволюции живого мира предпринял Ламарк в 1809 году (Дарвин в этом году только родился!) в своей работе «Философия зоологии».

Согласно выдвинутой им концепции (что это?) движущей силой эволюции служит стремление организма к самосовершенствованию. Ламарк считал, что полезные признаки передаются животными своему потомству по наследству. В частности, жирафы наследуют от предков длинную шею, муравьеды – длинный язык и т.д.

Развивая концепцию Ламарка, Дарвин в середине XIX века разработал теорию биологической эволюции, опубликовав знаменитую монографию «Происхождение видов путем естественного отбора». Положения теории Дарвина сводятся к следующим основным постулатам:

Создателем теории естественного отбора наравне с Чарльзом Дарвином можно считать Альфреда Уоллеса, одного из основателей зоогеографии. Именно он ввёл в оборот широко используемый термин «дарвинизм».

Дарвиновская теория до сих пор пробуждает недоверие и даже неприязнь у людей, не желающих смириться с тем, что нашими предками были какие-то обезьяны, пусть даже человекоподобные и по-своему симпатичные. Особенно нетерпимо к этому относится религия, рассматривающая человека как высшее божественное творение.

Вообще старику Дарвину повезло в том плане, что он выдвинул свою теорию в ХIX, а не, скажем, в VI веке. Иначе гореть бы ему на костре святой инквизиции как злостному еретику (кто это?).

Но и в научном мире немало противников дарвинизма, которые на базе последних достижений в биологии и генетике (особенно после открытия ДНК) ставят под сомнение или полностью опровергают эволюцию по Дарвину. Это нормально, так как процесс познания бесконечен.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ)

Данная теория возникла в 40-х годах двадцатого века и представляет собой синтез различных дисциплин, в первую очередь дарвинизма, генетики и молекулярной биологии. Ценный вклад внесла и палеонтология.

Такой подход позволил нарисовать более полную картину развития жизни на нашей планете. СТЭ вовсе не опровергает дарвиновское учение, скорее, наоборот, она его дополняет и параллельно подтверждает многие тезисы, выдвинутые великим учёным.

Дело в том, что эти тезисы во многом основывались на предположениях и наблюдениях и в то время не могли быть доказаны в силу недостаточного развития научной мысли.

Термин «синтетическая» вошёл в употребление с подачи одного из создателей СТЭ Дж.Хаксли, опубликовавшего в 1942 г. книгу под названием «Эволюция – современный синтез». Кстати, он же сыграл видную роль в организации Всемирного фонда дикой природы. За заслуги перед наукой был удостоен медали Дарвина и рыцарского звания.

СТЭ существенно расширяет представления Дарвина об эволюционных процессах, раскрывая разнообразие движущих сил эволюции. Если Дарвин обходился внутривидовой и межвидовой борьбой за выживание в неблагоприятных условиях, то современная наука выделяет такие факторы эволюции, как мутация, изоляция, популяционные всплески численности и др.

Синтетическая теория впитала в себя две теории: микро- и макроэволюцию. Первая изучает преобразования на генетическом уровне, которые способствуют формированию новых популяций. Вторая исследует закономерности и направления эволюции живых организмов, включая происхождение человека.

Явления, происходящие на микроэволюционном уровне, доступны для наблюдения, в то время как макроэволюция длится на протяжении тысячелетий и может быть только реконструирована. Таким образом, прямой эксперимент, свидетельствующий о существовании макроэволюции, поставить невозможно.

Однако есть немало косвенных доказательств, полученных на основе других наук: палеонтологии, морфологии, археологии, генетики. В конечном же счёте оба процесса протекают под влиянием природных изменений.

В упрощённом виде основными положениями синтетической теории эволюции являются:

Суть СТЗ очень метко высказана в книге «Остров Ифалук» Марстона Бейтса и Дональда Эббота:

«Мы не можем распределять признаки по двум отдельным ящикам, один из которых несет ярлычок «наследственные», а другой — «вызванные средой». Всё в организме есть результат взаимодействия того и другого».

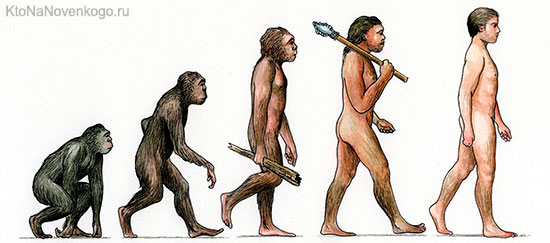

Этапы эволюции человека

Большинство учёных отстаивает эволюционную теорию происхождения человека, которая подтверждается множеством археологических находок и биологических исследований.

Самым древним животным, проявившим признаки сходства с человеком, считается австралопитек: эта волосатая обезьяна жила в Африке 2-4 млн. лет назад, могла ходить на двух ногах и пользоваться предметами в качестве орудий.

Далее период развития человека делится на три этапа:

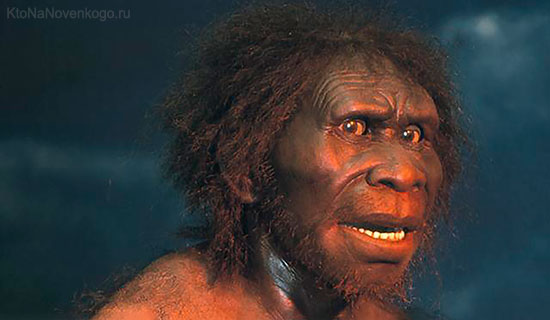

Характерным представителем архантропов является питекантроп (в Китае – синантроп, в Европе – гейдельбергский человек) – прямоходящий обезьяночеловек ростом порядка 170 см с объёмом черепа 900 куб. см. Питекантропы жили первобытным стадом примерно 700-900 тысяч лет назад, занимались по большей части охотой и рыбной ловлей.

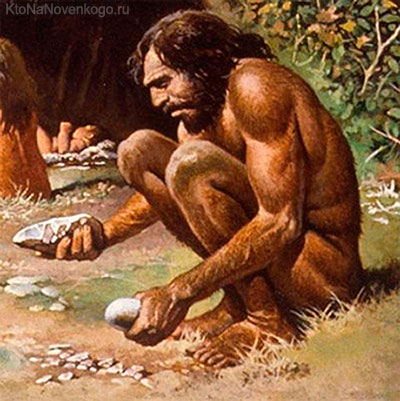

На смену архантропам пришли палеоантропы (неандертальцы). Объём их мозга увеличился до 1400 куб. см. Эти существа умели изготавливать грубую одежду, орудия труда и охоты из камня, а также пользоваться огнём. В отличие от своих предшественников неандертальцы жили группами до ста особей, нередко пользуясь пещерами в качестве жилья.

Примерно 50 000 лет назад на арену вышли неоантропы (их ещё называют кроманьонцами), образовавшие род «хомо сапиенс» — человек разумный. Обезьяньи черты у них почти полностью исчезли, а ряд признаков позволяет сделать предположение о способности к членораздельной речи.

Неоантропы научились приручать животных и стали заниматься земледелием. По уровню мышления они значительно превзошли своих предшественников, а их эволюция протекала под сильным влиянием социума.

Появление кроманьонцев рассматривается как завершающая стадия формирования современного человека. Человеческое первобытное стадо сменилось родовым строем, и дальнейший прогресс человеческого общества стал управляться социально-экономическими законами.

Доказательства эволюции

В качестве доказательств происхождения человека от человекообразных млекопитающих учёные приводят анатомические, эмбриологические, физиологические, молекулярно-генетические и другие факторы, среди которых можно выделить следующие.

Критики эволюционизма приводят ряд контраргументов, опровергающих дарвиновскую теорию в чистом виде. На этой почве и появилась вышерассмотренная синтетическая теория эволюции – некий компромисс между двумя течениями. Не осталась в стороне и церковь, ищущая пути примирить эволюционную теорию с библейской версией создания мира.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (4)

Спасибо, хорошая статья! Читатель будет признателен, если в тексте будет исправлена опечатка: «Развивая концепцию Ламарка, Дарвин в середине IX века разработал. » Заранее благОдарю!

Илья: спасибо, поправили.

В современных теориях эволюции много несостыковок. Например, если человек действительно произошёл от обезьяны, то почему ни один вид из ныне существующих приматов не превращается в более развитую форму? Причем некоторые даже деградируют. Скорее всего, никакой цели у всего этого действительно нет. Животные, как и люди просто выживают ради самой жизни.

Ну а зачем сводить теорию эволюции именно к эволюции человека? Можно ведь доказать эволюционный путь развития на примере любых других животных и растений, а уж дальше и человека можно подвести под теорию, в которой не найдётся места для исключений.

Что такое стэ в биологии

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) — современная эволюционная теория, которая является синтезом различных дисциплин, прежде всего, генетики и дарвинизма. СТЭ также опирается на палеонтологию, систематику, молекулярную биологию и другие.

Содержание

Возникновение и развитие СТЭ

Синтетическая теория в её нынешнем виде образовалась в результате переосмысления ряда положений классического дарвинизма с позиций генетики начала XX века. После переоткрытия законов Менделя (в 1901 г.), доказательства дискретной природы наследственности и особенно после создания теоретической популяционной генетики трудами Р. Фишера (1918—1930), Дж. Б. С. Холдейна-младшего (1924), С. Райта (1931; 1932), учение Дарвина приобрело прочный генетический фундамент.

Статья С. С. Четверикова «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» (1926) по сути стала ядром будущей синтетической теории эволюции и основой для дальнейшего синтеза дарвинизма и генетики. В этой статье Четвериков показал совместимость принципов генетики с теорией естественного отбора и заложил основы эволюционной генетики. Главная эволюционная публикация С. С. Четверикова была переведена на английский язык в лаборатории Дж. Холдейна, но никогда не была опубликована за рубежом. В работах Дж. Холдейна, Н. В. Тимофеева-Ресовского и Ф. Г. Добржанского идеи, выраженные С. С. Четвериковым, распространились на Запад, где почти одновременно Р. Фишер высказал очень сходные взгляды о эволюции доминантности.

Толчок к развитию синтетической теории дала гипотеза о рецессивности новых генов. Говоря языком генетики второй половины XX века, эта гипотеза предполагала, что в каждой воспроизводящейся группе организмов во время созревания гамет в результате ошибок при репликации ДНК постоянно возникают мутации — новые варианты генов.

Влияние генов на строение и функции организма плейотропно: каждый ген участвует в определении нескольких признаков. С другой стороны, каждый признак зависит от многих генов; генетики называют это явление генетической полимерией признаков. Фишер говорит о том, что плейотропия и полимерия отражают взаимодействие генов, благодаря которому внешнее проявление каждого гена зависит от его генетического окружения. Поэтому рекомбинация, порождая всё новые генные сочетания, в конце концов создает для данной мутации такое генное окружение, которое позволяет мутации проявиться в фенотипе особи-носителя. Так мутация попадает под действие естественного отбора, отбор уничтожает сочетания генов, затрудняющие жизнь и размножение организмов в данной среде, и сохраняет нейтральные и выгодные сочетания, которые подвергаются дальнейшему размножению, рекомбинации и тестированию отбором. Причем отбираются прежде всего такие генные комбинации, которые способствуют благоприятному и одновременно устойчивому фенотипическому выражению изначально мало заметных мутаций, за счет чего эти мутантные гены постепенно становятся доминантными. Эта идея нашла выражение в труде Р. Фишера «The genetical theory of natural selection» (1930). Таким образом, сущность синтетической теории составляет преимущественное размножение определённых генотипов и передача их потомкам. В вопросе об источнике генетического разнообразия синтетическая теория признает главную роль за рекомбинацией генов.

Считают, что эволюционный акт состоялся, когда отбор сохранил генное сочетание, нетипичное для предшествующей истории вида. В итоге для осуществления эволюции необходимо наличие трёх процессов:

1) мутационного, генерирующего новые варианты генов с малым фенотипическим выражением;

2) рекомбинационного, создающего новые фенотипы особей;

3) селекционного, определяющего соответствие этих фенотипов данным условиям обитания или произрастания.

Все сторонники синтетической теории признают участие в эволюции трёх перечисленных факторов.

Важной предпосылкой для возникновения новой теории эволюции явилась книга английского генетика, математика и биохимика Дж. Б. С. Холдейна-младшего, издавшего её в 1932 году под названием «The causes of evolution». Холдейн, создавая генетику индивидуального развития, сразу же включил новую науку в решение проблем макроэволюции.

Крупные эволюционные новшества очень часто возникают на основе неотении (сохранение ювенильных признаков у взрослого организма). Неотенией Холдейн объяснял происхождение человека («голая обезьяна»), эволюцию таких крупных таксонов, как граптолиты и фораминиферы. В 1933 году учитель Четверикова Н. К. Кольцов показал, что неотения в животном царстве широко распространена и играет важную роль в прогрессивной эволюции. Она ведет к морфологическому упрощению, но при этом сохраняется богатство генотипа.

Практически во всех историко-научных моделях 1937 год был назван годом возникновения СТЭ — в этом году появилась книга украино-американского генетика и энтомолога-систематика Ф. Г. Добржанского «Genetics and the Origin of Species». Успех книги Добржанского определялся тем, что он был одновременно натуралистом и экспериментальным генетиком. «Двойная специализация Добржанского позволила ему первому перебросить твёрдый мост от лагеря экспериментальных биологов к лагерю натуралистов» (Э. Майр). Впервые было сформулировано важнейшее понятие об «изолирующих механизмах эволюции» — тех репродуктивных барьерах, которые отделяют генофонд одного вида от генофондов других видов. Добржанский ввёл в широкий научный оборот полузабытое уравнение Харди-Вайнберга. Он также внедрил в натуралистический материал «эффект С. Райта», полагая, что микрогеографические расы возникают под воздействием случайных изменений частот генов в малых изолятах, то есть адаптивно-нейтральным путем.

В американской литературе среди создателей СТЭ чаще всего называют имена Ф. Добржанского, Дж. Хаксли, Э. Майра, Б. Ренша, Дж. Стеббинса. Это, конечно, далеко не полный список. Только из русских учёных, по меньшей мере, следовало бы назвать И. И. Шмальгаузена, Н. В. Тимофеева-Ресовского, Г. Ф. Гаузе, Н. П. Дубинина, А. Л. Тахтаджяна. Из британских ученых велика роль Дж. Б. С. Холдейна-младшего, Д. Лэка, К. Уоддингтона, Г. де-Бира. Немецкие историки среди активных создателей СТЭ называют имена Э. Баура, В. Циммермана, В. Людвига, Г. Хеберера и других.

Основные положения СТЭ, их историческое формирование и развитие

В 1930-40-е годы быстро произошел широкий синтез генетики и дарвинизма. Генетические идеи проникли в систематику, палеонтологию, эмбриологию, биогеографию. Термин «современный» или «эволюционный синтез» происходит из названия книги Дж. Хаксли «Evolution: The Modern synthesis» (1942). Выражение «синтетическая теория эволюции» в точном приложении к данной теории впервые было использовано Дж. Симпсоном в 1949 году.

Авторы синтетической теории расходились во мнениях по ряду фундаментальных проблем и работали в разных областях биологии, но они были практически единодушны в трактовке следующих основных положений:

Таким образом, синтетическую теорию эволюции можно охарактеризовать как теорию органической эволюции путем естественного отбора признаков, детерминированных генетически.

Активность американских создателей СТЭ была столь высока, что они быстро создали международное общество по изучению эволюции, которое в 1946 стало учредителем журнала «Evolution». Журнал «American Naturalist» вновь вернулся к публикации работ по эволюционной тематике, делая акцент на синтезе генетики, экспериментальной и полевой биологии. В результате многочисленных и самых разнообразных исследований основные положения СТЭ прошли не только успешную проверку, но и видоизменялись, дополнялись новыми идеями.

В 1942 немецко-американский орнитолог и зоогеограф Э. Майр издал книгу «Систематика и происхождение видов», в которой была последовательно развита концепция политипического вида и генетико-географическая модель видообразования. Майр предложил принцип основателя, который в окончательной форме был им сформулирован в 1954. Если дрейф генов, как правило, дает причинное объяснение формированию нейтральных признаков во временном измерении, то принцип основателя в пространственном.

После публикации трудов Добржанского и Майра систематики получили генетическое объяснение тому, в чём они давно уже были уверены: подвиды и близкородственные виды различаются по адаптивно-нейтральным признакам.

Ни один из трудов по СТЭ не может сравниться с упомянутой книгой английского экспериментального биолога и натуралиста Дж. Хаксли «Evolution: The Modern synthesis» (1942 год). Труд Хаксли по объему анализируемого материала и широте проблематики превосходит даже книгу самого Дарвина. Хаксли на протяжении многих лет держал в уме все направления в развитии эволюционной мысли, внимательно следил за развитием родственных наук и имел личный опыт генетика-экспериментатора. Видный историк биологии Провин так оценил труд Хаксли: «Эволюция. Современный синтез» была наиболее всесторонней по теме и документам, чем другие работы на эту тему. Книги Холдейна и Добржанского были написаны главным образом для генетиков, Майра для систематиков и Симпсона для палеонтологов. Книга Хаксли стала доминантной силой в эволюционном синтезе».

По объёму книга Хаксли не имела себе равных (645 страниц). Но самое интересное состоит в том, что все основные идеи, изложенные в книге, были очень ясно выписаны Хаксли на 20 страницах ещё в 1936, когда он послал в адрес Британской ассоциации содействия науки статью под названием «Natural selection and evolutionary progress». В этом аспекте ни одна из публикаций по эволюционной теории, вышедшая в 1930-40-х годах, не может сравниться со статьей Хаксли. Хорошо чувствуя дух времени, Хаксли писал: «В настоящее время биология находится в фазе синтеза. До этого времени новые дисциплины работали в изоляции. Сейчас проявилась тенденция к унификации, которая является более плодотворной, чем старые односторонние взгляды на эволюцию» (1936). Ещё в трудах 1920-х годов Хаксли показал, что наследование приобретенных признаков невозможно; естественный отбор действует как фактор эволюции и как фактор стабилизации популяций и видов (эволюционный стазис); естественный отбор действует на малые и крупные мутации; географическая изоляция — важнейшее условие видообразования. Кажущаяся цель в эволюции объясняется мутациями и естественным отбором.

Основные положения статьи Хаксли 1936 года можно очень кратко изложить в такой форме:

1. Мутации и естественный отбор — комплементарные процессы, которые по отдельности не способны создать направленные эволюционные изменения.

2. Отбор в природных популяциях чаще всего действует не на отдельные гены, а на комплексы генов. Мутации не могут быть полезными или вредными, но их селективная ценность варьирует в разных средах. Механизм действия отбора зависит от внешней и генотипической среды, а вектор его действия от фенотипического проявления мутаций.

3. Репродуктивная изоляция — главный критерий, свидетельствующий о завершении видообразования. Видообразование может быть непрерывным и линейным, непрерывным и дивергентным, резким и конвергентным.

4. Градуализм и панадаптационизм не являются универсальными характеристиками эволюционного процесса. Большинству наземных растений свойственна именно прерывистость и резкое образование новых видов. Широко распространённые виды эволюционируют градуально, а малые изоляты — прерывисто и не всегда адаптивно. В основе прерывистого видообразования лежат специфические генетические механизмы (гибридизация, полиплоидия, хромосомные абберации). Виды и надвидовые таксоны, как правило, различаются по адаптивно-нейтральным признакам. Главные направления эволюционного процесса (прогресс, специализация) — компромисс между адаптивностью и нейтральностью.

5. В природных популяциях широко распространены потенциально преадаптивные мутации. Этот тип мутаций играет важнейшую роль в макроэволюции, особенно в периоды резких средовых перемен.

6. Концепция скоростей действия генов объясняет эволюционную роль гетерохроний и аллометрии. Синтез проблем генетики с концепцией рекапитуляции ведет к объяснению быстрой эволюции видов, находящихся в тупиках специализации. Через неотению происходит «омоложение» таксона, и он приобретает новые темпы эволюции. Анализ соотношения онто- и филогенеза дает возможность обнаружить эпигенетические механизмы направленности эволюции.

7. В процессе прогрессивной эволюции отбор действует в сторону улучшения организации. Главным результатом эволюции было появление человека. С возникновением человека большая биологическая эволюция перерастает в психосоциальную. Эволюционная теория входит в число наук, изучающих становление и развитие человеческого общества. Она создает фундамент для понимания природы человека и его будущего.

Широкий синтез данных сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, палеонтологии с принципами генетики был осуществлен в трудах И. И. Шмальгаузена (1939), А. Л. Тахтаджяна (1943), Дж. Симпсона (1944), Б. Ренша (1947). Из этих исследований выросла теория макроэволюции. Только книга Симпсона была опубликована на английском языке и в период широкой экспансии американской биологии, чаще всего она одна упоминается среди основополагающих трудов.

И. И. Шмальгаузен был учеником А. Н. Северцова, однако уже в 20-е годы определился его самостоятельный путь. Он изучал количественные закономерности роста, генетику проявления признаков, саму генетику. Одним из первых Шмальгаузен осуществил синтез генетики и дарвинизма. Из огромного наследия И. И. Шмальгаузена особо выделяется его монография «Пути и закономерности эволюционного процесса» (1939). Впервые в истории науки он сформулировал принцип единства механизмов микро- и макроэволюции. Этот тезис не просто постулировался, а прямо следовал из его теории стабилизирующего отбора, который включает популяционно-генетические и макроэволюционные компоненты (автономизация онтогенеза) в ходе прогрессивной эволюции.

А. Л. Тахтаджян в монографической статье: «Соотношения онтогенеза и филогенеза у высших растений» (1943) не только активно включил ботанику в орбиту эволюционного синтеза, но фактически построил оригинальную онтогенетическую модель макроэволюции («мягкий сальтационизм»). Модель Тахтаджяна на ботаническом материале развивала многие замечательные идеи А. Н. Северцова, особенно теорию архаллаксисов (резкое, внезапное изменение органа на самых ранних стадиях его морфогенеза, приводящее к изменениям всего хода онтогенеза). Труднейшая проблема макроэволюции — разрывы между крупными таксонами, объяснялась Тахтаджяном ролью неотении в их происхождении. Неотения играла важную роль в происхождении многих высших таксономических групп, в том числе и цветковых. Травянистые растения произошли от древесных путем ярусной неотении.

Ещё в 1931 году С. Райтом была предложена концепция случайного дрейфа генов, которая говорит об абсолютно случайном формировании генофонда дема как малой выборки из генофонда всей популяции. Изначально дрейф генов оказался тем самым аргументом, которого очень долго не хватало для того, чтобы объяснить происхождение неадаптивных различий между таксонами. Поэтому идея дрейфа сразу стала близка широкому кругу биологов. Дж. Хаксли назвал дрейф «эффектом Райта» и считал его «наиболее важным из недавних таксономических открытий». Джордж Симпсон (1948) основал на дрейфе свою гипотезу квантовой эволюции, согласно которой популяция не может самостоятельно выйти из зоны притяжения адаптивного пика. Поэтому, чтобы попасть в неустойчивое промежуточное состояние, необходимо случайное, независящее от отбора генетическое событие — дрейф генов.

Однако вскоре энтузиазм по отношению к дрейфу генов ослаб. Причина интуитивно ясна: любое полностью случайное событие неповторимо и непроверяемо. Широкое цитирование работ С. Райта в современных эволюционных учебниках, излагающих исключительно синтетическую концепцию, нельзя объяснить иначе как стремлением осветить все разнообразие взглядов на эволюцию, игнорируя родство и различие между этими взглядами.

Экология популяций и сообществ вошла в эволюционную теорию благодаря синтезу закона Гаузе и генетико-географической модели видообразования. Репродуктивная изоляция была дополнена экологической нишей в качестве важнейшего критерия вида. При этом нишевый подход к виду и видообразованию оказался более общим, чем чисто генетический, так как он применим и к видам, не имеющим полового процесса.

Вхождение экологии в эволюционный синтез представляло собой заключительный этап формирования теории. С этого момента начался период использования СТЭ в практике систематики, генетики, селекции, продолжавшийся до развития молекулярной биологии и биохимической генетики.

С развитием новейших наук СТЭ начала вновь расширяться и модифицироваться. Быть может, важнейшим вкладом молекулярной генетики в теорию эволюции было разделение генов на регуляторные и структурные (модель Р. Бриттена и Э. Дэвидсона, 1971). Именно регуляторные гены контролируют возникновение репродуктивных изолирующих механизмов, которые изменяются независимо от энзимных генов и вызывают быстрые изменения (в масштабах геологического времени) на морфологическом и физиологическом уровнях.

Идея случайного изменения генных частот нашла применение в теории нейтральности (Кимура, 1985), которая выходит далеко за рамки традиционной синтетической теории, будучи созданной на фундаменте не классической, а молекулярной генетики. Нейтрализм основан на совершенно естественном положении: далеко не все мутации (изменения нуклеотидного ряда ДНК) приводят к изменению последовательности аминокислот в соответствующей молекуле белка. Те замены аминокислот, которые состоялись, не обязательно вызывают изменение формы белковой молекулы, а когда такое изменение все же происходит, оно не обязательно изменяет характер активности белка. Следовательно, многие мутантные гены выполняют те же функции, что и нормальные гены, отчего отбор по отношению к ним ведет себя полностью нейтрально. По этой причине исчезновение и закрепление мутаций в генофонде зависят чисто от случая: большинство их пропадает вскоре после появления, меньшинство остается и может существовать довольно долго. В результате отбору, оценивающему фенотипы, «по существу безразлично, какие генетические механизмы определяют развитие данной формы и соответствующей функции, характер молекулярной эволюции совершенно отличен от характера фенотипической эволюции» (Кимура, 1985).

Последнее высказывание, отражающее суть нейтрализма, никак не согласуется с идеологией синтетической теории эволюции, восходящей к концепции зародышевой плазмы А. Вейсмана, с которой началось развитие корпускулярной теории наследственности. Согласно взглядам Вейсмана, все факторы развития и роста находятся в половых клетках; соответственно, чтобы изменить организм, необходимо и достаточно изменить зародышевую плазму, то есть гены. В итоге теория нейтральности наследует концепцию генетического дрейфа, порожденную неодарвинизмом, но впоследствии им оставленную.

Появились новейшие теоретические разработки, позволившие еще больше приблизить СТЭ к реально существующим фактам и явлениям, которые ее первоначальная версия не могла объяснить. Достигнутые эволюционной биологией на настоящий момент рубежи отличаются от представленных ранее постулатов СТЭ. При желании, вы можете легко их сравнить друг с другом:

Постулат о популяции как наименьшей эволюирующей единице остается в силе. Однако огромное количество организмов без полового процесса остается за рамками этого определения популяции, и в этом видится значительная неполнота синтетической теории эволюции.

Естественный отбор не является единственным движителем эволюции.

Эволюция далеко не всегда носит дивергентный характер.

Эволюция не обязательно идет постепенно. Не исключено, что в отдельных случаях внезапный характер могут иметь и отдельные макроэволюционные события.

Макроэволюция может идти как через микроэволюции, так и своими путями.

Сознавая недостаточность репродуктивного критерия вида, эволюционисты все еще не могут предложить универсального определения вида как для форм с половым процессом, так и для агамных форм.

Случайный характер мутационной изменчивости не противоречит возможности существования определенной канализированности путей эволюции, возникающей как результат прошлой истории вида. Должна стать широко известной и теория номогенеза или эволюция на основе закономерностей, выдвинутая в 1922-1923 гг. Л.С. Бергом. Его дочь Р.Л. Берг рассмотрела проблему случайности и закономерности в эволюции и пришла к заключению, что «эволюция совершается по разрешенным путям» (Р.Л. Берг, «Генетика и эволюция», избранные труды, Новосибирск, Наука, 1993, стр.283).

Наряду с монофилией признается широкое распространение парафилии.

Реальностью является и некоторая степень предсказуемости, возможность прогнозирования общих направлений эволюции (положения новейшей биологии взяты из: Николай Николаевич Воронцов, 1999, стр. 322 и 392-393).

Уверенно можно сказать, что развитие СТЭ будет продолжаться с появлением новых открытий в области эволюции.

Критика синтетической теории эволюции

Синтетическая теория эволюции не вызывает сомнений у большинства биологов: считается, что эволюция в целом удовлетворительно объясняется этой теорией. Фактически, эта теория представляет идеологию современной биологии. Тем не менее, за последние два десятилетия значительно возросло число отечественных и зарубежных публикаций, в которых отмечается, что синтетическая теория не адекватна современным знаниям о ходе эволюционного процесса. Соответственно, делаются попытки преодолеть несогласие теории и фактов.

В качестве одного из наиболее часто критикуемых общих положений синтетической теории эволюции можно привести ее подход к объяснению вторичного сходства, то есть одинаковых морфологических и функциональных признаков, которые не были унаследованы, а возникли независимо в разных линиях эволюции организмов.

По неодарвинизму, все признаки живых существ полностью определяются составом генотипа и характером отбора. Поэтому параллелизм (вторичное сходство родственных существ) объясняется тем, что организмы унаследовали большое количество одинаковых генов от своего недавнего предка, а происхождение конвергентных признаков целиком приписывается действию отбора. Вместе с тем, хорошо известно, что черты сходства, развивающиеся в достаточно удаленных линиях, часто бывают неадаптивны и поэтому не могут быть правдоподобно объяснены ни естественным отбором, ни общим наследованием. Независимое возникновение одинаковых генов и их сочетаний заведомо исключается, поскольку мутации и рекомбинация — случайные процессы.

В ответ на такую критику сторонники синтетической теории могут возразить, что представления С. С. Четверикова и Р. Фишера о полной случайности мутаций в настоящее время значительно пересмотрены. Мутации случайны лишь по отношению к среде обитания, но не к существующей организации генома. Сейчас представляется вполне естественным, что разные участки ДНК обладают различной устойчивостью; соответственно, одни мутации будут возникать чаще, другие — реже. Кроме того, набор нуклеотидов весьма ограничен. Следовательно, существует вероятность независимого (и притом вполне случайного, беспричинного) появления одинаковых мутаций. Эти и другие факторы обуславливают значительную вторичную повторяемость в структуре ДНК и могут объяснять происхождение неадаптивного сходства с позиций неодарвинизма как случайного выбора из ограниченного числа возможностей.

Другой пример — критика СТЭ сторонниками мутационной эволюции — связан с концепцией пунктуализма или «прерывистого равновесия». Пунктуализм основан на простом палеонтологическом наблюдении: продолжительность стазиса на несколько порядков превышает длительность перехода из одного фенотипического состояния в другое. Судя по имеющимся данным, это правило в общем справедливо для всей ископаемой истории многоклеточных животных и имеет достаточное количество подтверждений.

Авторы пунктуализма противопоставляют свой взгляд градуализму — представлению Дарвина о постепенной эволюции путем мелких изменений — и считают прерывистое равновесие достаточным поводом для отрицания всей синтетической теории. Столь радикальный подход вызвал дискуссию вокруг концепции прерывистого равновесия, длящуюся уже 30 лет. Большинство авторов сходится на том, что между понятиями «постепенная» и «прерывистая» имеется лишь количественная разница: длительный процесс предстает мгновенным событием, будучи изображен на сжатой временной шкале. Поэтому пунктуализм и градуализм следует рассматривать как дополнительные понятия. Кроме того, сторонники синтетической теории справедливо отмечают, что прерывистое равновесие не создает для них дополнительных трудностей: длительный стазис можно объяснять действием стабилизирующего отбора (под действием стабильных, относительно неизменных условий существования), а быстрое изменение — теорией смещающегося равновесия С. Райта для малых популяций, при резких изменениях условий существования и/или в случае прохождения вида или какой либо его изолированной части, популяции, через бутылочное горлышко.