Что такое стебельная краниофарингиома

Краниофарингиома

Патогенез (что происходит?) во время Краниофарингиомы:

Краниофарингиомы гипофиза вызывают гиперпролактинемию, нарушая транспорт дофамина из гипоталамуса в аденогипофиз. Они представляют собой кистозные обызвествленные объемные образования, расположенные супраселлярно.

Симптомы Краниофарингиомы:

Диагностика Краниофарингиомы:

Повышается внутричерепное давление, нарушаются зрение, психическое развитие, возникает гипопитуитаризм или частичная гипофункция аденогипофиза (например, дефицит СТГ у детей), иногда отмечается гиперпролактинемия. При обзорной рентгенографии черепа обнаруживают увеличение или истончение стенок турецкого седла; у 80% детей и 40% взрослых выявляют крупные интра- или экстраселлярные обызвествленные образования. Опухоль обычно хорошо видна при КТ и МРТ.

Лечение Краниофарингиомы:

Резекция опухоли устраняет избыточное давление на соседние структуры мозга. Лучевая терапия сдерживает рост опухоли у 70-90% больных. Хирургическое вмешательство и лучевую терапию часто сочетают. При необходимости проводят заместительную гормональную терапию.

Методика проведения лучевой терапии

При краниофарингиомах в зону облучения включается вся опухоль, границы которой определялись до выполнения оперативного вмешательства. Однако если во время операции удаляется значительный компонент кисты, то место расположения стенок ее в объем не включается.

Обычно для проведения облучения используются мегавольтные излучения, генерируемые гамма-аппаратами или линейными ускорителями. Лучшее дозное поле наблюдается при облучении фотонами с энергией 6-10 МэВ с использованием противолежащих латеральных полей.

Наилучшие результаты консервативного лечения больных краниофарингиомой были получены после использования суммарных доз 50-55 Гр по сравнению с детьми, у которых дозы были ниже 50 Гр. Обычно разовая доза лежит в пределах 1,8-2,0 Гр, которая подводится 5 раз в неделю, ежедневно.

Необходимо отметить, что местные рецидивы краниофарингиомы после радикального их удаления редки. Однако нежелательные осложнения, возникающие во время или после выполнения оперативного вмешательства, еще значительны. Так, послеоперационная смертность достигает 2-5%, и значительные функциональные нарушения встречаются у 10% детей.

Анализ данных об эффективности консервативного лечения показывает, что выраженность функциональных нарушений после такой терапии находится в прямой зависимости от объема выполненной операции.

После неполного хирургического удаления бластомы без послеоперационной лучевой терапии наблюдается удивительно быстрое восстановление роста опухоли. Так, у этих больных в 70% случаев были зарегистрированы рецидивы в течение 3-х лет после нерадикальных операций.

Прогноз. В связи с тем, что основными прогностическими факторами являются радикальность и атравматичность удаления опухоли, результаты лечения в значительной степени зависят от опыта конкретного хирурга. Например, в лучших хирургических сериях 10-летняя выживаемость достигает 96%, но диапазон составляет 30–96%. Большинство радикально не удаленных опухолей рецидивируют в течение первых 3 лет. Считают, что опухоли размером более 5 см невозможно удалить радикально, поэтому прогноз при них значительно хуже. Практически все больные после операции нуждаются в длительной заместительной гормональной терапии и наблюдениях эндокринолога.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Краниофарингиома:

Краниофарингиома (разновидность опухолей головного мозга)

Доброкачественные эпителиальные опухоли дизэмбриогенетичского происхождения, располагающиеся в хиазмально-селлярной области и в области III желудочка.

На долю краниофарингиом приходится 1.2-4.6% от всех интракраниальных опухолей, частота встречаемости среди населения примерно 0.5-2.5 на 1 000 000 человек в год. Эта опухоль является самым распространенным неэпилептогенным интрацеребральным новообразованием у детей, на долю которой приходится от 5 до 10 % от числа всех опухолей в этой возрастной группе.

Согласно наиболее распространенной теории Эрдгейма краниофарингиомы развиваются из остатков эмбрионального эпителия кармана Ратке, предтсавляющего сосбой выпячивание первичной ротовой трубки, из которого на ранней стадии эмбрионального периода развиваются передняя доля гипофиза и его туберальная часть.

Топография

Краниофарингиомы можно разделить на три топографические группы

1. Эндоселлярные

Развиваются из остатков эпителия, сохранившегося на уровне гипофиза. К моменту диагностики, опухоль уже достигает значительной величины, при этом, растягивая или прорывая диафрагму турецкого седла, распространяется супраселлярно.

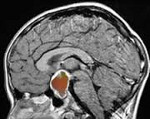

2. Стебельные

Развиваются из эпителиальных утолщений на уровне стебля гипофиза. Располгаются над турецким седлом, смещая вниз диафрагму седла. Дно III желудочка и хиазма оказываются оттесненными вверх. Капсула опухоли отделена от III желудочка мягкой мозговой оболочкой, В связи с топографическими особенностями их можно рассматривать как супраселлярные-экстравентрикулярные краниофарингиомы.

3. Краниофарингиомы III желудочка

Эти опухоли гистогенетически связаны со скоплениями эмбрионального эпителия в области воронки. В этих случаях опухоль частично или полностью располагается в полости III желудочка.

Гистологическая картина

Клиническая картина

Характеризуется сочетанием следующих основных симптомов: эндокринно-обменных нарушений, снижения зрения и синдрома внутричерепной гипертензии.

Эндокринные нарушения представлены дисбаланасом гонадотропного гормона, лютеинизирующего гормона, аденокортикотропного гормона (АКТГ), соматотропного гормона (СТГ), из чего следуют вторичный гипогонадизм, гипотиреоз, гипокортицизм, несахарный диабет, нарушение жирового обмена.

Симптомы гипоталамо-гипофизарной дисфункции:

-отставание в росте и/или снижение темпов роста (до 4 см в год) у детей допубертатного возраста;

-жажда, полиурия, энурез;

-быстрое нарастание массы тела;

-мышечная слабость, быстрая утомляемость;

-задержка половго развития у детей;

-снижение либидо и импотенция у мужчин, нарушени яменструального цикла у женщин.

Степень выраженности эндокринной недостаточности в значительной степени определяется локализацией, размерами опухоли и возрастом больного.

Зрительные нарушения относятся к числу ранних и наиболее существенных проявлений кринофарингиом и больше чем в половине случаев являются первыми симптомами заболевания.

Диагностика

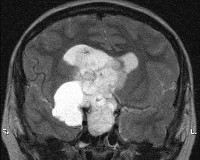

Изменения, которые выявляются с помощью МРТ или КТ, достаточно характерны и в подавляющим числе наблюдений позволяют уточнить диагноз. Каждый из методов имеет свое приеимущество, КТ дает более полную информацию о строении опухоли, плотности кист и наличии участков обызвествления. На МРТ хуже дифференцируются петрификаты, зато более четко выявляются замеры опухоли и ее топография.

Лечение

Решение о характере операции и доступе к опухоли должно быть строго индивидуальным и определяться топографией краниофаригиом и ее структурой. Различают тотальное, субтотальное и частичное удаление опухоли. Радикальность удаления определяют на основании впечатления хирурга и данных проведенных после исследований КТ И МРТ.

Тотальным следует считать удаление опухоли, когда контрольное исследование не выявляет никаких ее остатков и хирург уверен, что опухоль удалена полностью.

При субтотальном удалении хирург вынужден оставить фрагменты опухоли (капсул) вблизи дна III желудочка, на крупных артериях и других важных структурах.

Хируругический доступ и техника удаления в значительной степени определяется локализацией опухоли, поэтому их целесообразно рассматривать в зависимости от топографии краниофарингиом.

Разновидности опухолей головного мозга

Краниофарингиома

Краниофарингиома – это доброкачественное кистозно-эпителиальное новообразование, локализующееся в области турецкого седла, которое развивается из остатков эпителия кармана Ратке. По мере прогрессирования и роста опухоли у пациента наблюдается повышение внутричерепного давления, нарушение зрения, отставание в физическом и психическом развитии, гипофункция аденогипофиза. Наиболее информативными методами диагностики краниофарингиомы являются МРТ и КТ, которые помогает определить структуру, границы опухоли и наличие кальцинатов. Лечение – хирургическое, после которого пациенту назначают курс лучевой терапии, направленной на остановку дальнейшего роста новообразования.

МКБ-10

Общие сведения

Краниофарингиома – это опухоль головного мозга доброкачественного характера, которая происходит от эмбрионального периода и, как правило, располагается в гипоталамо-гипофизарной области. По мере прогрессирования новообразования в его тканях могут формироваться кисты, наполненные жидкостью с большим содержанием холестерина и белков. Заболевание больше присуще для детей, однако может появляться в любом возрасте.

Частота развития краниофарингиом составляет приблизительно 2-3% от всех видов новообразований головного мозга. Чаще всего встречается нейроэпителиальная краниофарингиома (около 10% случаев), причем пик развития заболевания приходится в возрасте от 5 до 15 лет. Другая разновидность краниофарингиомы – папиллярная, встречается чаще всего у людей после 40 лет.

Причины развития краниофарингиомы

Краниофарингиома развивается из эмбриональных остатков кармана Ратке – структуры, из которой впоследствии формируется и развивается аденогипофиз. Новообразование в большинстве случаев имеет кисты, а у взрослых людей содержит кальцификаты. Из-за своей локализации и прогрессирования краниофарингиома вызывает отставание в развитии у детей, нарушения зрительной функции, заболевания органов эндокринной системы у взрослых.

Симптомы краниофарингиомы

Краниофарингиомы могут никак не проявляться клинически на протяжении длительного периода времени. Чаще всего первые симптомы заболевания возникают ближе к 5-10 годам. Первичными проявлениями, которые заставляют больного обратиться к врачу, являются постоянные головные боли, не купирующиеся анальгетиками, расстройства неврологического характера, нарушения в работе органов эндокринной системы.

По мере прогрессирования опухоли она начинает сдавливать гипоталамус, гипофиз и зрительный перекрест, что делает клиническую симптоматику более выраженной и яркой. Наиболее типичными клиническими проявлениями краниофарингиомы являются ожирение и низкий рост.

Прогрессирование и рост опухоли вызывает ухудшение зрения пациента на начальном этапе, на что врачи обращают внимание при первичном осмотре пациента. На более поздних сроках развития заболевания осмотр офтальмолога с проведением офтальмоскопии обнаруживает необратимые изменения на глазном дне, отек и атрофию зрительного нерва. Выраженность клинической картины во многом зависит от размера и степени прогрессирования новообразования.

Главным признаком краниофарингиомы, который определяется только путем рентгенологического исследования черепа, является изменение турецкого седла. На снимке четко видно истончение его спинки и клиновидных отростков.

Диагностика краниофарингиомы

Диагностика краниофарингиомы заключается в проведении инструментальной современной диагностики и консультации невролога. Рентгенография черепа позволяет выявить кальцинаты в опухоли, эрозию ее стенок и увеличение размеров турецкого седла. В обязательном порядке пациенту проводят ряд анализов на выявление количества гормонов в крови (исследование уровня СМТ, АКТГ, ТТГ, кортизола и гормонов щитовидной железы).

Наиболее информативными и точными методами диагностики краниофарингиомы являются МРТ и КТ головного мозга. При помощи данных методов исследования специалисту удается получить послойное изображение мозговых тканей, что позволяет наиболее точно определить место локализации патологического процесса, размеры образования, структура и форму опухоли, ее расположение относительно окружающих тканей.

Краниофарингиому необходимо дифференцировать с другими опухолями гипофизарной области: аденомой гипофиза, глиомой хиазмы, герминомой, а также с коллоидной кистой III желудочка. Точная дифференциация опухолей возможна только после проведения гистологического исследования их тканей.

Лечение краниофарингиомы

Лечение краниофарингиомы проводится хирургическим путем и осуществляется нейрохирургами. Путь доступа к опухоли во многом зависит от места ее локализации и размеров. Если полное удаление новообразования по каким-либо причинам невозможно, то в послеоперационном периоде используют методы лучевой терапии.

Резекция краниофарингиомы устраняет давление опухоли на гипофиз и соседние ткани головного мозга, а при помощи лучевой терапии удается сдержать прогрессирующий рост опухоли в 90% случаев. Современным и эффективным методом лечения краниофарингиомы является дренирование кисты и введение в ее полость антибиотика, губительно действующего на ткани и клетки опухоли (блеомицина).

Прогноз и профилактика

Прогноз в большинстве случаев зависит от своевременности постановки диагноза и опытности врачей во время проведения оперативного вмешательства. Рецидив заболевания встречается в первые 3 года после операции и возникает, как правило, при нерадикальном удалении новообразования. Одним из осложнений в послеоперационном периоде является развитие диабета несахарного типа, поэтому пациент нуждается в длительной заместительной терапии гормональными препаратами под наблюдением эндокринолога.

Кроме этого, применение лучевой терапии хотя и является эффективным способом остановки дальнейшего роста и прогрессирования опухоли, но вызывает отставание в умственном развитии (ЗПР) у детей и тяжелые поражения внутренних органов, в частности печени. Профилактика патологического процесса заключается в антенатальной охране плода.

Краниофарингиома головного мозга

Госпитализация и лечение по квоте ОМС. Подробнее после просмотра снимков.

Оглавление:

Краниофарингиома головного мозга – доброкачественная опухоль врожденного характера, локализирующиеся в хиазмально-селлярной зоне и в районе III желудочка головного мозга. Начало новообразованию дают эпителиоциты кармана Ратке (гипофизарный ход). Малигнизация (превращение в рак) несвойственная, но может быть в отдельных случаях. Краниофарингиомы диагностируются сравнительно редко. Симптоматика выражена головной болью, проблемами со зрением, нарушением гормонального баланса, разладами психики и другими негативными событиями.

Основной вид лечения – преимущественно хирургический. Прогноз в целом благоприятный, многое будет зависеть от размера неоплазии и качества терапии. Численность летальных исходов после проведенной операции не превышает 6-10%. В перспективе 60-85% пациентов проживут 5 или более лет. В литературе можно встретить другие названия диагноза «краниофарингиома»: опухоль Эрдхайма или кармана Ратке, опухоль гипофизарного хода.

Эпидемиология и эмбриология

Среди всего числа первичных опухолей головного мозга на долю краниофарингиом приходится 1,2-4,6%. У пациентов до 16 лет встречаемость опухолей колеблется в пределах 5-10 %, а у взрослых может доходить до 60%. Различают два возрастных пика высокой вероятности развития краниофарингиом: у детей с 6 до 16 лет и взрослых с 48 до 75 лет. Каждый год на 1 млн населения диагностируют от 0,5 до 2 случаев развития данного вида опухолей.

Заметка. Большинство новообразований этого типа диагностируется в Китае (до 6,5% случаев), меньше всего в Австралии (до 1,5%).

По теории предложенной Эрдгеймом (она имеет больший научный вес) краниофарингиомы в головном мозге формируются из остатков тканевой структуры эпителиальной эмбриональной ткани кармана Ратке, который является инвагинацией первичной ротовой трубки. Из этой структуры на начальных этапах эмбриогенеза формируется передняя доля гипофиза, а также его туберальная область.

Цитогистологические особенности

Структурно краниофарингиомы разделяют на опухоли, состоящие из плотной ткани и содержащей кисты. Последние могут быть от двух до пяти сантиметров в диаметре, в редких случаях формируются более крупные кисты. Для них характерен медленный рост.

Как правило, участки кистозной краниофарингиомы головного мозга, содержат до 50 кист, но иногда их численность может достигать двух сотен. На вид это образования желтого или глиняного цвета, с плотной капсулой, хорошо ассоциированной с тканью мозга и его сосудами (опухоль снабжается кровью из бассейна сосудов большого мозга).

Обратите внимание. Со временем тканевая структура и морфологические особенности краниофарингиомы могут меняться.

По мере развития или когда опухоль имеется давно, возможно формирование некрозов, что приводит кистообразующим процессам. Кисты заполнены жидкостью с большим количеством липидов, (вплоть до 100%), в экссудате также могут содержаться жирные кислоты и холестериновые кристаллы. С внешней стороны на капсулах нередко образовываются солевые отложения.

Цитологическая структура краниофарингиомы представлена эпителиальной тканью с клетками различной степени дифференциации. В зависимости от строения выделяют два типа:

Помимо клеток эпителиального происхождения краниофарингиомы могут быть представлены эпидермальным эпителием. В опухолях данного типа формируются различные дистрофические процессы, кисты или оссификации стромы. Капсула опухоли образована соединительной или гиальной тканью. Различные типы гистологических структур могут рассматриваться в качестве фазности краниофарингиом.

Локализации и типы краниофарингиом

Зависимо от расположения различают несколько типов краниофарингиом. Ниже приведена подробная топографическая классификация:

Обратите внимание. Классификация краниофарингиом носит прямой прикладной характер. Выбор хирургического доступа непосредственно зависит от типа новообразования.

Симптомы краниофарингиом

При образовании и росте опухоли формируются характерные клинические признаки трех типов:

Заметка. Характер и интенсивность признаков зависит от места локации опухоли и ее размеров. Если она большая и давит на соседние области, клинические признаки будут более разнообразными.

Диагностика

Диагностика краниофарингиом состоит в использовании методов визуализации. Первые подозрения на наличие опухоли можно заметить на рентгеновском снимке черепа, лучшие результаты получают при помощи томографии.

Использование рентгена для выявления опухолей головного мозга на данный момент является устаревшим, однако, часто именно на снимках такого рода удается заметить первые признаки болезни. Часто это происходит случайно, при диагностике патологий иного рода. На фото можно увидеть кальцинаты в хиазмально-селлярной области, аномальные морфологические модификации турецкого седла. При наличии клинических проявлений это дает основание заподозрить краниофарингиому и направить пациента на томографию.

Компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томографии головного мозга являются основными диагностическими методиками для определения краниофарингиом. Каждый способ современный и высокоточный, имеет свои преимущества:

Лечение краниофарингиомы головного мозга

Тотальным удалением опухоли называют оперативное лечение, когда на при повторном контрольном обследовании не выявляют остатков неоплазии. Субтотальным удалением считают радикальное лечение, при котором невозможно удалить опухоль полностью или после удаления в тканях головного мозга остаются части патологических тканей. Как правило, при субтотальном удалении врач вынужден оставить части неоплазии около дна третьего желудочка головного мозга, на крупных сосудах и других жизненно важных элементах.

После удаления

После удаления краниофарингиомы головного мозга проводится консервативное лечение в виде радио- и химиотерапии, потому что лечение всегда должно носить комплексный характер, что улучает общий итог терапии.

Лучевая терапия является вспомогательным видом лечения. Она назначается в послеоперационный период или при наличии рецидивов неоплазии. Облучение имеет ряд побочных эффектов, например, в результате радиационного лечения может страдать умственное развитие, усиливаются эндокринные патологии, возникают проблемы со зрением, деменция и другие негативные явления.

Химиотерапия заключается в назначении цитостатических препаратов для остановки белкового синтеза в атипичных клетках, при этом часть из них погибает. После удаления опухоли, пациенту могут быть назначены глюкокортикоиды. Лечение ими помогает снизить негативные признаки и отечность. По мере улучшения состояния их постепенно отменяют.

Прогноз

Прогноз зависит от стадийности и характера опухоли, корректности лечения и индивидуальных особенностей больного. Летальность после удаления опухоли не выше 5-10%, причем в это число входит смертность и по другим причинам, которые не имеют прямого отношения к опухолевому процессу, поэтому можно говорить о более низкой летальности. Пятилетняя выживаемость – 50 – 87%. Как правило, большая часть рецидивов развивается в течение года после операции, меньшая часть в течение трех лет. Рецидив может случиться с вероятностью 7-33%, обычно это происходит в первые пять лет после удаления опухоли.

Консультация нейрохируга

Нейрохирург, доктор медицинских наук

— Нейрохирург 9 отделения НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (2002 — 2019)

— Ведущий нейрохирург сети клиник «Медси» (2019 — н.в.)

Обзор онкологических заболеваний краниофарингиомы

Вам поставили диагноз: краниофарингиома?

Наверняка Вы задаётесь вопросом: что же теперь делать?

Подобный диагноз всегда делит жизнь на «до» и «после». Все эмоциональные ресурсы пациента и его родных брошены на переживания и страх. Но именно в этот момент необходимо изменить вектор «за что» на вектор «что можно сделать».

Предлагаем Вашему вниманию краткий, но подробный обзор разновидности опухолей головного мозга.

Ежегодно в России выявляют более 8 тысяч новых заболеваний опухолей мозговой оболочки, головного и спинного мозга и других частей центральной нервной системы. Почти такое же количество граждан умирает от данных локализаций.

Филиалы и отделения, где лечат краниофарингиому

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Отделение нейроонкологии

Заведующий – к.м.н. ЗАЙЦЕВ Антон Михайлович

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Отделение протонной и фотонной терапии

Заведующий – д.м.н. ГУЛИДОВ Игорь Александрович

Тел: 8 (484) 399 31 30

Краниофарингиома

Диагностика краниофарингиомы основана на применении методов медицинской визуализации, заподозрить заболевание можно при рентгенографии черепа, подтверждается диагноз при компьютерной томографии или МРТ. Краниофарингиому следует заподозрить при задержке роста, отставании костного возраста от паспортного, ожирении.

Лечение краниофарингиомы преимущественно хирургическое, целью его является полное удаление опухоли, но не всегда это возможно. При неполном удалении краниофарингиомы эффективным методом контроля роста доброкачественной опухоли головного мозга является лучевая терапия. При диагностировании краниофарингиомы лечение без операции также возможно – в некоторых случаях допускается применение лучевой терапии.

Прогноз во многом определяется размерами и локализацией краниофарингиомы, а также мастерством хирурга. Учитывая тенденцию краниофарингиомы рецидивировать, повторные исследования МРТ или КТ должны проводиться каждые шесть месяцев в течение первых 5 лет после хирургического вмешательства или лучевой терапии, а затем как минимум ежегодно. У многих пациентов с краниофарингиомой будет развиваться дефицит гормонов гипофиза из-за самой опухоли, хирургического вмешательства по её удалению или проявится как последствие лучевой терапии. Такие пациенты будут нуждаться в заместительной терапии гормонов и регулярном обследовании у эндокринолога.

Филиалы и отделения, в которых лечат опухоли головного и спинного мозга, а также отделы центральной нервной системы

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России обладает всеми необходимыми технологиями лучевого, химиотерапевтического и хирургического лечения, включая расширенные и комбинированные операции. Все это позволяет выполнить необходимые этапы лечения в рамках одного Центра, что исключительно удобно для пациентов.