Что такое стеноз легких

Что такое стеноз легких

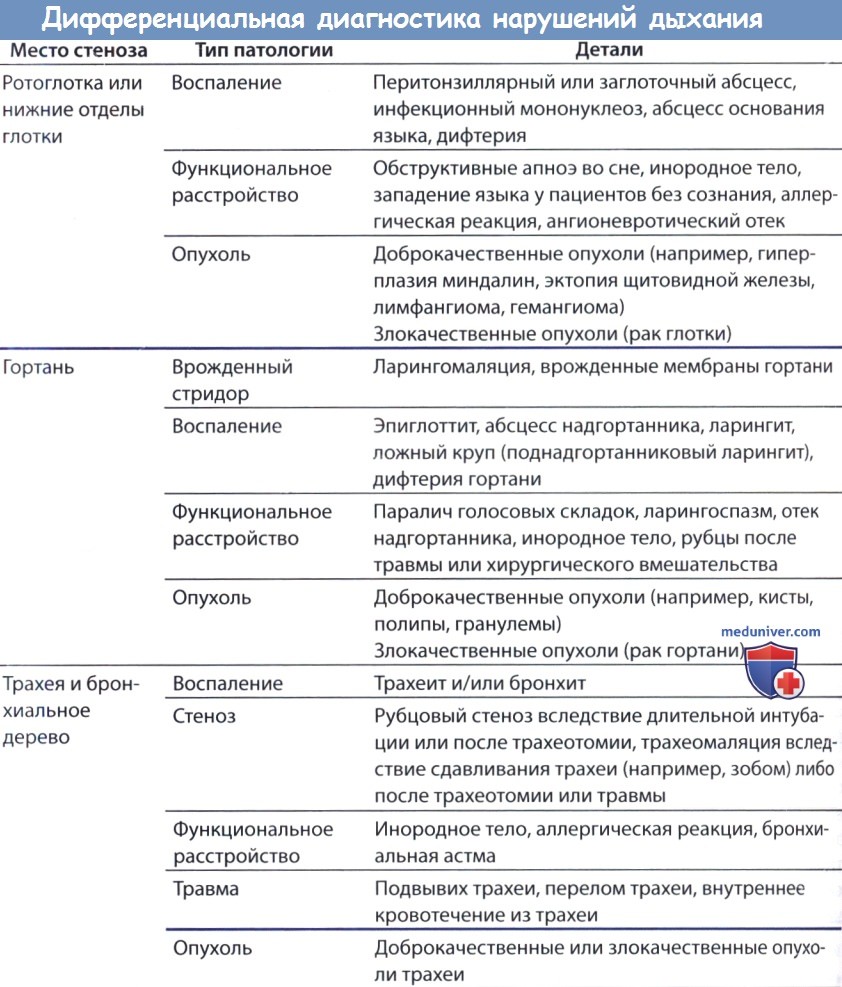

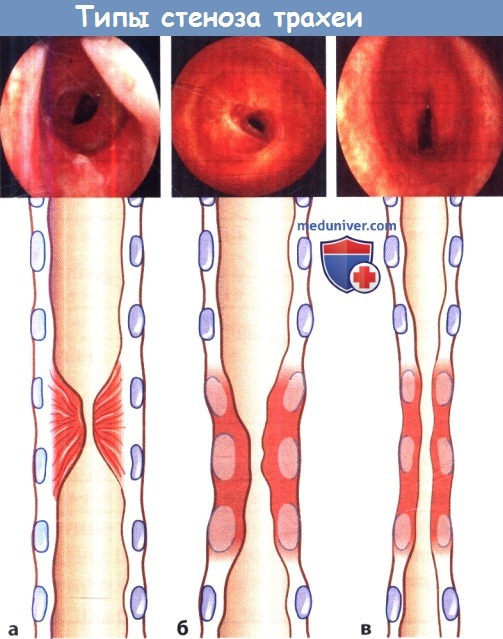

Стеноз трахеи и бронхов может быть острым и хроническим. Кроме того, стенозы можно разделить на интрамуральные (обусловленные поражением стенки трахеи), экстрамуральные (сдавление стенки трахеи извне). Наконец, стенозы могут быть обусловлены поражением слизистой оболочки и элементов каркаса трахеи и бронхов (компрессионный стеноз и трахеомаляция). Классификация стенозов в зависимости от их локализации приведена на рисунке ниже.

При стенозе трахеи может понадобиться экстренное лечение из-за возможности развития асфиксии, так как компенсация дыхания в этом случае невозможна.

а Рубцы, образующие перепонки и «парус» на внутренней эпителиальной выстилке гортани. В подскладочном пространстве видна перепончатая структура.

б Рубцовые изменения, затрагивающие все элементы стенки трахеи. При эндоскопии выявлен стеноз средней части трахеи, в Компрессия трахеи и потеря стабильности стенки приводят к ее стенозу.

Острые стенозы трахеи и бронхов

а) Симптомы и клиника. Основным клиническим проявлением острого стеноза трахеи и бронхов является стридор, который может сопровождаться беспокойством больного, страхом близкой смерти, пароксизмами кашля, цианозом и затрудненным дыханием.

б) Причины и механизмы развития. Внезапное сужение трахеи более чем на 50% может возникать при травме, аспирации инородного тела, отека, кровотечения, инфекции, образования корок и т.д.

в) Диагноз. Тяжелый инспираторный, а нередко и экспираторный стридор также указывают на неотложность ситуации. Причину стридора часто удается установить из анамнеза. Уровень обструкции можно уточнить с помощью аускультации. Бронхоскопию выполняют с помощью ригидного бронхоскопа, при этом готовят все необходимые инструменты для выполнения трахеостомии.

Рентгенологическое исследование выполняют только в том случае, если задержка в бронхоскопии и оказании лечебного пособия не угрожает жизни больного.

г) Дифференциальный диагноз включает стеноз гортани, стеноз бронха, локализующийся вблизи киля трахеи, отек легких и тромбоэмболию легочной артерии, приступ бронхиальной астмы, не вызывающий инспираторного стридора. К другим причинам затрудненного дыхания относятся:

• рестриктивная дыхательная недостаточность;

• сердечная недостаточность;

• дыхательная недостаточность, связанная с экстраторакальными причинами (например, нарушением дыхательной иннервации из-за паралича дыхательного центра, сахарным диабетом, уремической комой, состояниями, связанными с повышенной потребностью в кислороде и т.д.);

• психогенный дыхательный дистресс.

д) Лечение стеноза трахеи и бронхов включает выполнение ригидной бронхоскопии. При необходимости (если стеноз не острый и локализуется высоко) выполняют трахеотомию.

Бронхоскоп не извлекают, чтобы обеспечить дыхание во время выполнения операции. Если имеются инородные тела, их удаляют. В остальных случаях трахею интубируют.

е) Фотографический атлас операций по лечению стеноза трахеи и брохов представлен в этом разделе сайта.

Хронический стеноз трахеи и бронхов

а) Симптомы и клиника хронического стеноза трахеи и бронхов. В анамнезе длительное затруднение дыхания, иногда приступы ранее имевшегося затруднения дыхания, слабый голос. Степень обструкции дыхательных путей зависит также от положения головы. Диагностические исследования, которые выполнялись при ранее имевших место обострениях, уже указывают на причину обструкции. Голову больного наклоняют вперед. Больные предпочитают принимать прямое положение.

В таблице ниже приведен перечень заболеваний, которые вызывают затруднение дыхания на уровне ротоглотки и верхних дыхательных путей.

б) Причины и механизмы развития. Причиной хронической обструкции бывают рубцы после повреждения трахеи и после неправильной или длительной интубации трахеи, а также погрешности в технике наложения трахеостомы, опухоли трахеи, зоб, рак щитовидной железы, опухоли бронхов и пищевода, лимфаденопатия.

Реже хроническая обструкция бывает вызвана трахеомаляцией, хондроостеопластической трахеопатией или специфическими инфекциями, такими как туберкулез, сифилис и склерома, при которых происходит постепенная деструкция стенки трахеи. Кроме того, неспецифическая инфекция в области шеи, лучевая терапия, патология средостения, например дермоидная киста, эмфизема, опухоли, абсцесс и аневризма аорты, могут вызвать деструкцию стенки трахеи из-за локального давления.

в) Диагностика:

• Эндоскопия ригидным или гибким бронхоском.

• Рентгенография грудной клетки.

• МРТ области шеи.

• Исследование функции внешнего дыхания.

• УЗИ и сцинтиграфия щитовидной железы.

г) Дифференциальная диагностика. См. таблицы в статье.

д) Лечение хронического стеноза трахеи. Лечение всегда хирургическое, но зависит при этом от причины стеноза.

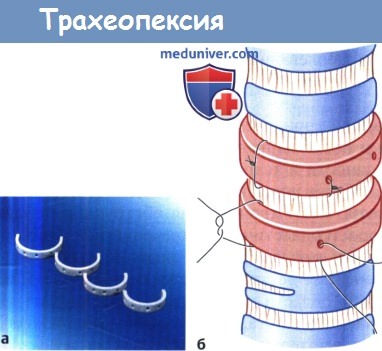

1. Трахеопексия состоит в том, чтобы удержать просвет трахеи открытым с помощью отдельных швов, как, например, при трахеомаляции, связанной с зобом.

Существует несколько методик. Принципы операций:

• Резекция щитовидной железы с последующим прошиванием стенки трахеи отдельными стежками и фиксация к тканям, примыкающим к трахее, в частности мышцам и ключице.

• Уплотнение размягченной стенки трахеи с помощью титановых или керамических колец.

а Керамические кольца различных размеров.

б Два установленных опорных кольца, которые прикреплены к стенке трахеи с помощью швов.

2. Резекция трахеи с наложением анастомоза «конец-в-конец» после иссечения стеноза и рубцовой ткани при выраженной деструкции всех слоев стенки трахеи в результате травмы.

Принцип операции: стенозированный и рубцово-измененный сегмент резецируют и концы трахеи сшивают «конец-в-конец».

Резецируемый сегмент должен иметь длину не менее 4 см, поэтому для его иссечения необходимо отделить трахею от подподъязычных мышц выше и ниже подъязычной кости (супра- и инфрагиоидная мобилизация гортани). Подъязычную кость с обеих сторон отсекают от рогов щитовидного хряща. При стенозе места перехода трахеи в гортань резецируют трахею вместе с частью пластинки перстневидного хряща и накладывают анастомоз трахеи с оставшейся частью гортани.

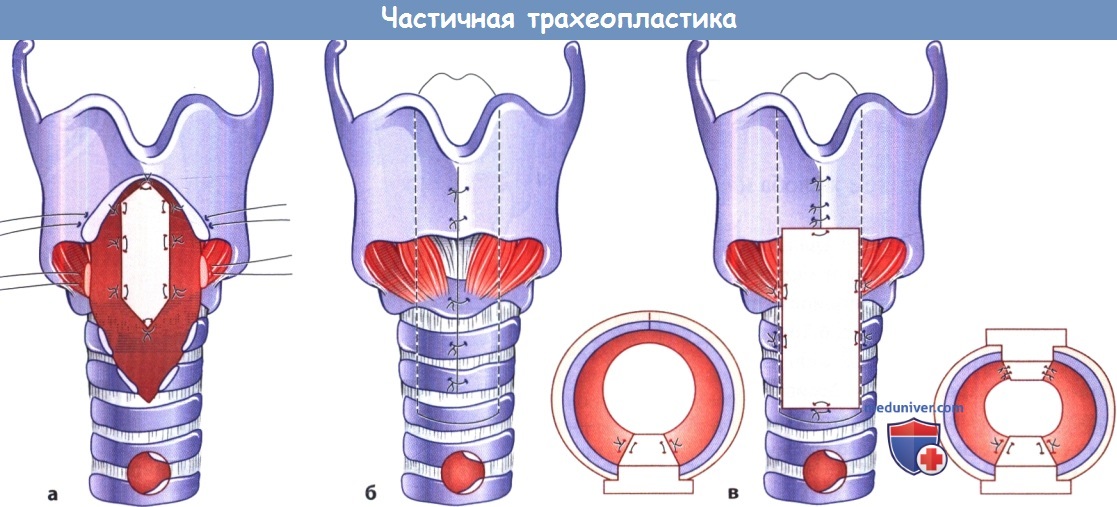

3. Трахеопластику с предварительным формированием желоба или без него выполняют при протяженном стенозе трахеи.

На первом этапе трахеопластика при протяженном стенозе чаще всего заканчивается введением Т-образной трубки. Трахею вскрывают по срединной линии и стенозированный сегмент удаляют. Готовят трансплантат из аутологичного реберного хряща, который имплантируют между краями рассеченных хрящей трахеи. В зависимости от того, насколько надо расширить просвет трахеи, выполняют пластику передней или задней стенки трахеи.

При больших дефектах стенки трахеи пластику выполняют с помощью трансплантатов из слизистой оболочки, выкроенных на ножке или свободных, а также хряща и кожи. Заживление достигается за счет образования открытого канала, который закрывают путем вторичной пластики. Для временного обеспечения проходимости вставляют Г или Т-образную синтетическую трубку, через которую происходит вентиляция легких.

а Срединный разрез на передней и задней стенке трахеи. Между краями рассеченной пластинки перстневидного хряща устанавливают ромбовидный кусочек хряща. Надхрящницу подшивают к краям слизистой оболочки трахеи.

б Переднюю стенку трахеи ушивают после вставки силастиковой трубки в качестве временного стента.

в Расширения стенозированных дыхательных путей можно достичь, имплантируя в переднюю стенку трахеи кусочек хрящей аналогично пластике задней стенки.

г Вид операционного поля. Выполнена пластика передней стенки трахеи путем имплантации в нее кусочка хряща.

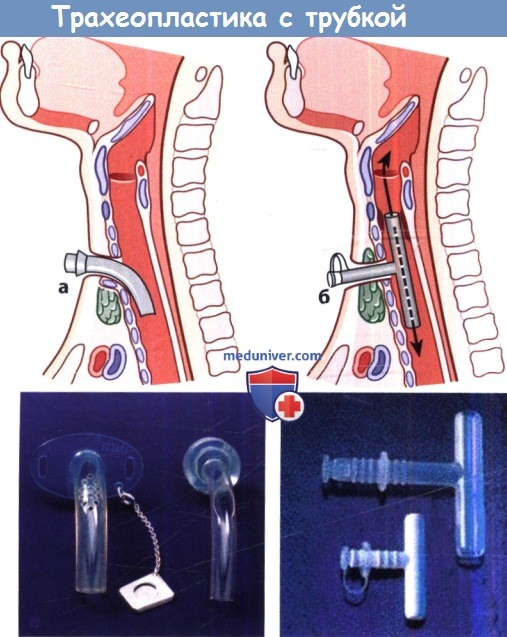

а Положение изогнутой синтетической или трахеостомиче-ской трубки.

б Силиконовая трубка Монтгомери. Верхняя часть трубки выполняет роль моста, связывающего дыхательные пути выше и ниже реконструированного стенозированного подскладочного пространства.

в Пластиковая канюля с голосовым клапаном. Внутренняя трубка (справа) фенестрирована, наружная трубка (слева) перфорирована.

г Т-образная силастиковая трубка.

4. Эндоскопическое вмешательство выполняют для иссечения непротяженных стенозов, перепонок, диафрагм и небольших доброкачественных опухолей. Для этого применяют ригидный бронхоскоп. Рассекают стенозированный участок. Рубцовую ткань иссекают с помощью скальпеля или лазера. Если стеноз не очень протяженный и не поражает хрящевых колец, трахеотомию не выполняют.

е) Фотографический атлас операций по лечению стеноза трахеи и брохов представлен в этом разделе сайта.

— Вернуться в оглавление раздела «отоларингология»

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Болезни легочной артерии

Определение, причины и классификация

В подавляющем большинстве случаев стеноз является клапанным и существует с рождения. Он занимает третье место по распространенности среди пороков сердца врожденного характера. Стеноз легочной артерии может быть изолированным или существовать в комбинации с другими врожденными или приобретенными в процессе жизни аномалиями строения сердечных клапанов.

Если стеноз существует с рождения, то он может быть генетически обусловленным, или являться следствием неблагоприятного воздействия на плод излучения, токсических химических веществ, лекарственных препаратов, инфекционных агентов (краснуха, токсоплазмоз и др.). Приобретенное сужение легочной артерии возникает как результат сифилитической инфекции, ревматизма, злокачественных новообразований, сдавления устья увеличенными лимфатическими узлами, аневризмой аорты.

Под легочной гипертензией подразумевают повышение давления в русле легочной артерии. Нормальным принято считать давление 14 мм рт ст. О патологическом давлении в русле идет речь, если в состоянии покоя оно превышает 25, а при физической нагрузке – 30 мм рт ст.

Когда этиология гипертензии не известна, ее именуют идиопатической или первичной. В таком случае, это отдельное заболевание, достаточно редкое и, чаще всего, генетически предопределенное. Вторичной считают гипертензию, возникшую вследствие:

· медикаментозных и токсических воздействий;

· гемолитической анемии хронического течения;

· пороков сердца врожденного характера;

· поражений левых камер сердца;

· шистосомоза (паразитарное заболевание);

· поражения вирусом иммунодефицита человека;

· обструктивных болезней легких;

· заболеваний легочной ткани;

· длительной гипоксии (высокогорная местность, крайний Север);

· пороков развития дыхательной системы.

Типичные симптомы

Жалобы, предъявляемые пациентами при болезнях легочной артерии, зависят от тяжести процесса. Начальные стадии патологии протекают практически бессимптомно, что осложняет лечение и ухудшает прогноз.

Что касается гипертензии, то она дает о себе знать, когда давление в легочной артерии превышает нормальные показатели в два раза. Клинические проявления типичны для любых форм гипертензии:

· боли в области сердца;

· боли в правом подреберье;

При стенозе легочной артерии отмечаются схожие симптомы:

синюшная окраска кожных покровов;

· боли в грудной клетке;

У детей возможно незначительное отставание в физическом развитии, сниженная обучаемость, предрасположенность к простудным заболеваниям, склонность к обморокам.

Диагностика

Для правильной постановки диагноза в нашем отделении сосудистой хирургии квалифицированными специалистами проводятся все необходимые обследования, позволяющие выявить патологические изменения, характерные для болезней легочной артерии:

· опрос пациента для сбора сведений об истории развития заболевания;

· аускультация, перкуссия сердца, легких;

· рентгенография органов грудной клетки;

· вентялиционно-перфузионная сцинтиграфия легких;

· исследование функции легких;

· катетеризация сердечных полостей;

· УЗИ органов брюшной полости;

· лабораторное обследование (клинический, биохимический анализы крови и др.);

· биопсия легких, печени (осуществляется редко).

Большинство из перечисленных манипуляций выполняются с целью дифференциальной диагностики с заболеваниями, имеющими сходную клиническую картину.

Лечебная тактика

Лечение болезней легочной артерии зависит от тяжести процесса. Что касается стеноза, то при отсутствии выраженных проявлений, необходимости в хирургическом вмешательстве нет, но обязательны диспансерное наблюдение и симптоматическая терапия.

По мере прогрессирования патологии встает вопрос об оперативном лечении. При повышении градиента давления выше 50 мм рт ст вопрос об операции не дискутируется – она должна быть проведена безотлагательно. Варианты операций различны. Вальвулопластика может быть открытой, закрытой, эндоскопической – баллонной. Показания к определенному вмешательству определяет специалист.

Основные направления при терапии легочной гипертензии – предупреждение тромбоза, устранение спазма гладкомышечных волокон сосудов, приостановление пролиферации соединительнотканных структур сосудистой стенки. В этом случае показано применение:

· препаратов, нормализующих свертываемость крови;

При гипертензии, называемой вторичной, комплексные мероприятия должны корректировать основную патологию – первопричину повышения давления в артерии. В перечень зачастую включают бронхорасширяющие и кортикостероидные средства.

Хирургическое лечение при гипертензии: эмболэктомия, пересадка легкого, пересадка легочно-сердечного комплекса.

Профилактика

Прогноз при отсутствии своевременного лечения достаточно серьезный, поэтому очень важны профилактические мероприятия:

· недопущение чрезмерных физических нагрузок;

· недопущение эмоциональных стрессов;

· активная терапия легочных инфекций;

· исключения неблагоприятных факторов при вынашивании плода;

· вакцинация против гриппа.

Профилактические ежегодные осмотры должны стать нормой жизни. Уже имеющаяся патология требует регулярного диспансерного наблюдения.

Что такое стеноз легких

Что такое стеноз легочной артерии?

Стеноз легочной артерии – это сужение между правым желудочком и легочной артерией, которая несет кровь в легкие, или сужение непосредственно самой легочной артерии на разных ее участках.

Это сужение может встречаться на разных уровнях, и в зависимости от места сужения, различают следующие виды стеноза легочной артерии: клапанный (сужение клапана легочной артерии), надклапанный (сужение ствола легочной артерии выше уровня клапана), подклапанный (сужение, обусловленное чрезмерным разрастанием мышц правого желудочка, препятствующее выходу крови в легочную артерию), и периферические стенозы легочной артерии (это стенозы различных веточек самой легочной артерии, несущих кровь к правому или левому легкому). Часто стеноз легочной артерии сочетается с другими пороками сердца (тетрадой Фалло, транспозиции магистральных сосудов и другими).

|

| Рис 2 – Нормальный и стенозированный клапан легочной артерии |

Наиболее часто встречается клапанный стеноз легочной артерии. В норме клапан легочной артерии позволяет венозной крови свободно поступать из правого желудочка (насос) в легочную артерию, где кровь насыщается кислородом. В норме давление в желудочке и легочной артерии одинаковое. Клапан легочной артерии состоит из трех створок. Когда правый желудочек сокращается, створки клапана полностью раскрываются и кровь свободно поступает в легочную артерию; когда правый желудочек расслабляется и наполняется венозной кровью, притекающей от наших органов и тканей, створки клапана полностью смыкаются и препятствуют обратному току крови из легочной артерии в правый желудочек. При клапанном стенозе легочной артерии створки клапана частично сращены между собой, и их полное открытие становится невозможным (Рис 2). При этом в правом желудочке давление очень высокое, а легочной артерии низкое (градиент давления).

Естественное течение порока. Или к чему приводит стеноз легочной артерии?

Стеноз легочной артерии заставляет правый желудочек работать в режиме сверх усилий, чтобы притолкнуть кровь через сужение в легкие. Постепенно правый желудочек устает работать в таком режиме, что приводит к растяжению его стенки, увеличению полости, развитию сердечной недостаточности и нарушениям ритма сердца. Из-за сужения в легкие поступает недостаточное количество крови, что приводит к частым бронхо-легочным заболеваниям.

Клинические проявления стеноза легочной артерии зависят от выраженности сужения. Очень выраженный (критический) стеноз легочной артерии у новорожденных детей может проявляться выраженной сердечной недостаточностью, синеватым оттенком кожных покровов. Такие дети нуждаются в немедленном эндоваскулярном или оперативном лечении. Не выраженные стенозы с градиентом давления менее 25 мм рт. ст. могут ничем не проявляться, а такие пациенты не нуждаются в лечении. Чаще всего им рекомендуют плановое наблюдение кардиолога и периодическое УЗИ сердца, которые помогут отследить прогрессирование сужения.

Лечение стеноза легочной артерии.

Рис 3 – Баллоны для дилятации. Вверху в сложенном состоянии, внизу – в раздутом.

Выбор операции зависит от места сужения. Эндоваскулярному лечению подлежат только клапанные и периферические (стенозы ветвей) стенозы легочной артерии, остальный варианты порока остаются прерогативой хирургии.

Лечение любого клапанного стеноза легочной артерии начинается в рентген-операционной. Такая операция называется баллонной вальвулопластикой легочной артерии. Через бедренную вену в легочную артерию под контролем рентгена вводится тонкая трубочка (катетер), через которую вводится контрастное вещество (Видео 1).Данная манипуляция позволяет определить место и степени сужения. Затем в легочную артерию заводят катетер, на конце которого находится баллон в сложенном состоянии (Рис 3).

Когда баллон достигает места сужения, его раздувают, разделяя при этом сращенные между собой створки клапана (Видео 2). Баллон сдувают, а катетер извлекают из тела пациента. С помощью другого катетера проводят измерение давления в правом желудочке и легочной артерии и оценку эффективности процедуры. Длится данная процедура в среднем около одного часа. На теле пациента после такой операции остается только след от прокола бедренной вены.

Также возможно эндоваскулярное лечение стенозов ветвей легочной артерии, несущих кровь к правому или левому легкому. Такие стенозы крайне редко встречаются как изолированный порок. Чаще стенозы ветвей сочетаются с другими врожденными пороками сердца или являются последствиями хирургической коррекции. В этом случае сужения ветвей устраняют в рентген-операционной. Такая процедура называется баллонной ангиопластикой ветвей легочной артерии. Аналогично как при клапанном стенозе под контролем рентгена в место сужения заводят катетер с баллоном на конце. Баллон раздувают, растягивая место сужения. Эффективность процедуры оценивают после введения в легочную артерию контрастного вещества и измерения давления в разных точках сосуда. Часто из-за большой эластичности сосудов (когда стенки сосуда после расширения принимают свою прежнюю форму) одной баллонной ангиопластики не достаточно.

В этом случае проводят стентирование ветвей легочной артерии. Стент представляет собой металлическое плетение в виде маленькой трубочки (Рис 4). В сложенном состоянии стент располагают поверх баллонного катетера (Рис 5). При раздувании баллонного катетера стент расправляется, образуя надежный металлический каркас для стенки сосуда, и не позволяя сосуду сужаться снова (Видео 3, 4, 5).

Реабилитация после процедуры

Как правило, пациентов выписывают на следующий день после процедуры. На месте введения катетера в сосуд еще некоторое время должна оставаться стерильная повязка. В течение 6 месяцев после операции в случае простудных заболеваний необходимо проводить антибиотикопрофилактику инфекционного эндокардита. В течение шести месяцев после процедуры необходимо воздержаться от плановой вакцинации.