Что такое стиль история

От античности до модернизма: 8 основных стилей в архитектуре

Архитектурный стиль — это совокупность деталей и особенностей сооружения, которые указывают на время его постройки, назначение, историческую ценность, регион, а иногда даже и на автора. Разные стили оперируют разными формами и материалами, отражая изменения моды, верований, владеющих умами идей, технологий. Какие-то стили следуют друг за другом в хронологическом порядке, какие-то развиваются параллельно во времени.

Чаще смена доминирующих стилей происходит постепенно, по мере того как архитекторы воспринимают дух времени и адаптируются к новым идеям. Вместе с экспертами разбираемся с базовыми стилями в архитектуре.

Эксперты в статье:

Екатерина Сванидзе, партнер архитектурной студии DVEKATI

Николай Фанеев, ведущий архитектор студии IND architects

1. Античный стиль

Древнегреческая архитектура появилась на материковой части Греции, Пелопоннесе, островах Эгейского моря и в колониях в Анатолии и Италии в период приблизительно с 900 года до н. э. до I века н. э. Самые ранние сохранившиеся сооружения датируются примерно 600 годом до н. э.

Древнегреческая архитектура особенно известна своими храмами. Вторым важным типом зданий, дошедшим до наших дней, считается театр под открытым небом. Самый ранний из них датируется примерно 525-480 годами до н. э. Еще сохранились ворота для процессий (пропилеи), окруженные колоннадами рыночные площади (стоа), здания городского совета (булевтерии), гробницы (мавзолей) и стадионы.

Основные черты древнегреческой архитектуры:

Екатерина Сванидзе:

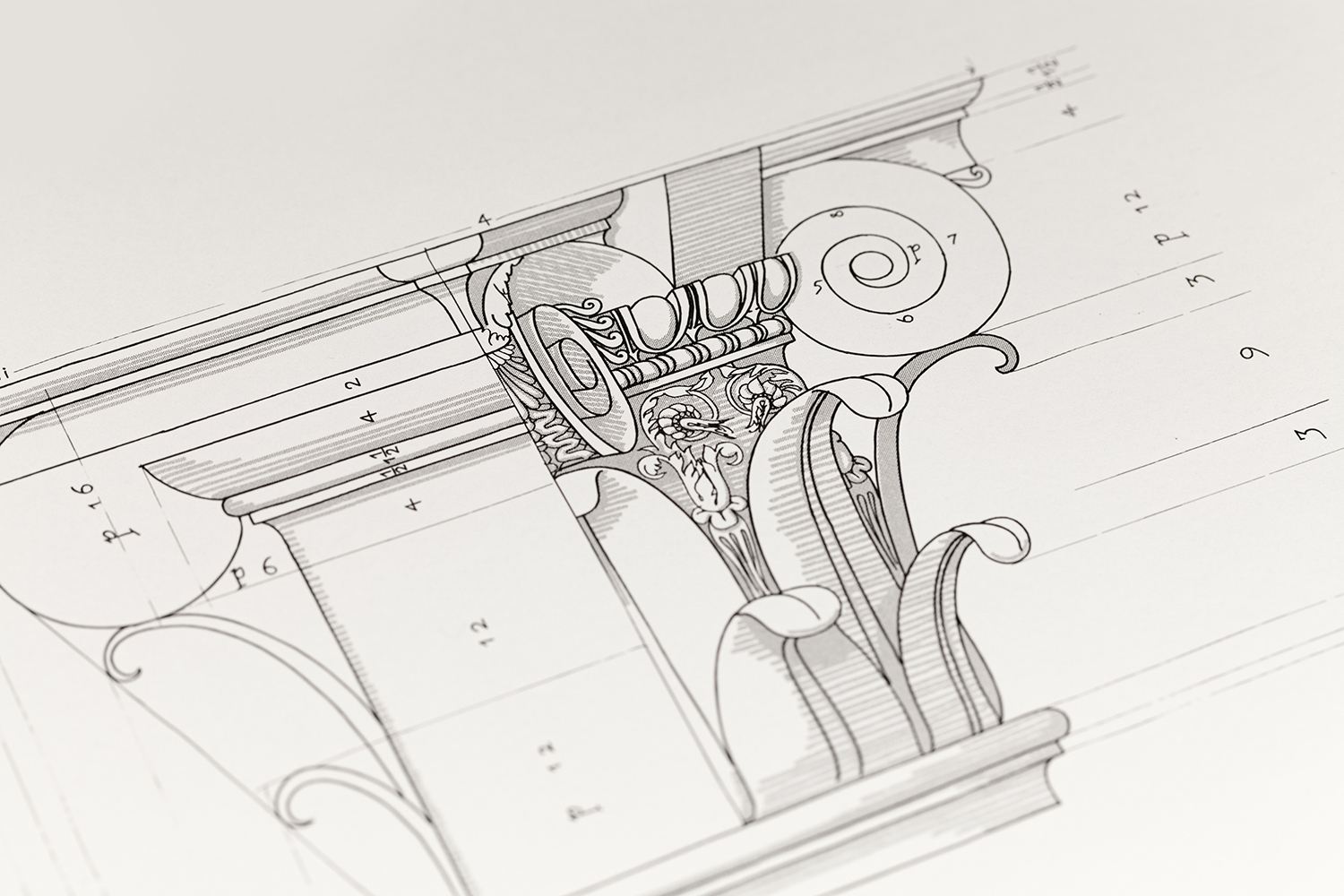

«К античному стилю можно отнести архитектуру Древней Греции VII-VI вв. до н.э. и архитектуру Древнего Рима. Преобладающей типологией в это время были храмы, спроектированные с учетом принципов симметрии, геометрии, гармонии частей и целого, перспективы. Отличительная черта античного стиля (в особенности в греческой архитектуре) — ордерная система (ионический, дорический, позднее — коринфский ордеры), которая впоследствии была переосмыслена римлянами — появились римско-дорический, тосканский, римско-ионический, римско-коринфский ордеры и композитная капитель. К самым ярким примерам античного стиля относятся Парфенон, построенный в Афинском Акрополе в V веке до н.э., и амфитеатр Флавиев (Римский Колизей) 72-80 гг. н.э».

2. Готика

Готика — стиль, особенно популярный в Европе с середины XII по XVI век, а в некоторых районах сохранившийся до XVII—XVIII веков. Стиль возник в регионе Иль-де-Франс на севере Франции, развившись из романской архитектуры.

Одной из главных инженерных инноваций готической архитектуры стала каркасная система. С виду ажурная и «сложносочиненная» (полная противоположность монументальной романской), она изменила распределение нагрузки в здании, облегчила стены и перекрытия, дала возможность увеличить высоту сооружений и их площадь, а также сэкономить строительные материалы.

Образцы готических построек можно найти в христианской церковной архитектуре — соборах, аббатствах и приходских церквях. В этом стиле также строили замки, дворцы, ратуши, университеты и даже частные жилые дома. Многие образцы средневековой готической архитектуры занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Николай Фанеев:

«Готическая архитектура в основном представлена религиозными сооружениями. Безусловно, готика ассоциируется, прежде всего, с собором Нотр-Дам-де-Пари, Шартрским Собором, Аббатством Сен-Дени, Кельнским собором и др. Несколько особняком стоит английская готика, которая, переняв характерные черты оригинального французского стиля, адаптировала его к своим региональным предпочтениям. Например, английская готика, в отличие от французской, тяготеющей максимально ввысь, подчеркивала длину здания, а не его высоту. Примеры: кафедральные соборы в Линкольне и Йорке, кафедральный собор в Глостере и др».

3. Барокко

Барокко — декоративный стиль, который появился в Италии в начале XVII века и постепенно распространился по всей Европе. Своего пика стиль достиг в эпоху высокого барокко (1625-1675), когда его использовали в церквях и дворцах Италии, Испании, Португалии, Франции и Австрии. В период позднего барокко (1675-1750) стиль пришел в Россию, а также в испанские и португальские колонии в Латинской Америке.

Архитекторы эпохи барокко до предела развили основные элементы архитектуры Возрождения (которая, в свою очередь, наследует античному стилю), включая характерные купола и колоннады, и сделали их более высокими, величественными, украшенными. Внутри здания часто использовалась живопись Тромплей (также известна как «обманка» — изображение, выполненное настолько точно, что его можно принять за кусок реальности) в сочетании со скульптурой. Для барокко характерен избыточный декор: многочисленные ангелы и раскрашенные фигуры на потолке, витые колонны, изобилие декоративных элементов, занимающее все пространство. Во дворцах в стиле барокко парадные лестницы стали центральным элементом.

Екатерина Сванидзе:

«Барокко» (в переводе с португальского означает «жемчужина неправильной формы») — это стиль абсолютистской эпохи (с 1600 г. до 1780 г.), когда власть церкви солидаризируется со светской. Пышность декора, впечатляющие размеры сооружений и особое членение барочных помещений усиливают авторитет церкви и государства — католическая церковь взывала к верующим через искусство и архитектуру. В этом стиле архитектуре подчиняются все остальные виды искусства — скульптура, живопись. Сложные архитектурные формы, в основе которых, как правило, был овал/эллипс, а также динамическое противопоставление и взаимопроникновение пространств, величие, драматизм и контраст освещения, пышные формы и богатый декор — характерные черты барокко. Грандиозные творения барокко — церковь Санта-Мария делла Салюте в Венеции, базилика Санта-Кроче в Лечче».

4. Классицизм

Корни классицизма уходят в храмовую архитектуру Древней Греции и в религиозную, военную и гражданскую архитектуру Римской империи. Стиль отличается ясностью и простотой традиционных форм, например, колоннами, каждая из которых имеет фиксированные пропорции и орнаменты. Он развился в архитектуре в эпоху итальянского Возрождения, особенно ярко ранний классицизм представлен в работах и проектах Леона Баттисты Альберти и Филиппо Брунеллески.

Классицизм быстро распространился в Италии, а затем пришел во Францию, Германию, Англию, Россию и другие страны. В каждой из них он трактовался по-своему, обретая индивидуальные черты. В эпоху правления Людовика XIV на фоне абсолютизма появился «Большой стиль» — в нем соединились классицизм и барокко. В России на классические здания в этом стиле «наложилась» военная и патриотическая тематика.

Николай Фанеев:

«На рубеже 1800 г. старый мировой порядок сменяется — получают развитие идеи субъективизма, либерализма, демократии, церковь утрачивает былую силу, а церковное строительство перестает быть стилеобразующим. Однако для создания нового стиля не хватало знаний и развитого вкуса, поэтому в этот век обратились к формам античности. Идеалы красоты «археологического классицизма» были определены в труде Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре». Характерные черты стиля: членение корпуса сооружения пилястрами и карнизами, фасадная сторона напоминает греческий или римский храм с треугольным фронтоном или портиком. Пара примеров классицизма в архитектуре — Сан-Франческо ди Паола в Неаполе и кафедральный собор Казанской Божьей Матери в Санкт-Петербурге».

5. Рококо

Стиль рококо возник в XVIII веке как реакция против величия и симметрии классицизма. Это более плавный и детализированный стиль, включающий витиеватые, асимметричные узоры, работу с пастельными оттенками.

Стиль появился в Париже в ответ на тяжеловесную архитектуру барокко и вскоре был принят во Франции, Германии, Австрии. К концу XVIII века господство рококо в значительной степени сменилось неоклассическим стилем.

Хотя между архитектурой барокко и рококо есть много общего, можно найти и различия. Внешний вид зданий в стиле рококо более игривый, легкий и с обильным использованием изгибов. Одно из принципиальных различий еще и в том, что рококо подчеркивает асимметрию форм.

Стены, молдинги (выпуклые декоративные детали на фасадах) и потолки зданий в этом стиле украшены многочисленными переплетениями декоративных деталей, основанных на формах «C» и «S», раковинами и другими натуралистическими формами.

Цвета рококо преимущественно пастельные, активно задействуются слоновая кость и золото, в декоре много зеркал — для усиления ощущения открытого пространства. В стиле рококо построены Азамкирхе в Мюнхене, Дворец Сан-Суси в Потсдаме, Дворец Келуш в Синтре, Дворец Шарлоттенбург в Берлине, Дворец Чапских в Варшаве.

6. Ампир

Ампир как движение в архитектуре, интерьерах, изобразительном искусстве возник во Франции во время правления Наполеона. Этот стиль процветал в первой трети XIX века в странах Западной Европы, а затем и в России.

Стиль активно продвигали придворные архитекторы Наполеона Шарль Персье и Пьер Фонтен. Декор дворцовых интерьеров в стиле ампир отличался контрастными цветовыми решениями: синий, белый, ярко-красный, четкие линии, обилие позолоты. Стены обычно обтягивали шелком яркого цвета, орнаментом служили ромбы, круги, военные символы — мечи, копья, щиты. Большой популярностью пользовались египетские мотивы, которые вошли в моду после Египетского похода Наполеона.

Основными сооружениями, которые относятся к этому стилю, считаются триумфальная арка на площади Каррузель в Париже, Вандомская колонна, триумфальная арка на площади Шарля де Голля. Интерьеры в стиле ампир можно увидеть во дворце Фонтенбло и в Большом дворце в Версале.

Николай Фанеев:

«Стиль ампир появился во Франции во времена правления Бонапарта (1804-1814), считавшего себя величайшим императором со времен античности и использовавшего архитектуру для создания визуальной связи и коннотаций между Французской Империей и Римской Империей. В сооружениях той эпохи — преимущественно триумфальных арках — широко применялись символы и орнаменты, заимствованные из античного мира (в частности, Римской Империи)».

7. Модерн / Ар-нуво / Югендстиль

На рубеже XIX—XX вв. стиль модерн буквально захватил весь европейский континент, по-разному проявляясь в каждом национальном контексте: в Германии и Австрии он известен как югендстиль или стиль Сецессиона, в Бельгии и Франции — ар-нуво, в Италии — стиль либерти или stile floreale (цветочный стиль). Главное утверждение модерна: искусство и жизнь неразделимы. Природа становится основным источником вдохновения для движения, которое стремилось к полному единству структуры и декора. Модерн характеризуется извилистыми линиями и органическими объемами, часто встречаются флоральные и анималистические мотивы. Ярчайший пример модерна — входы на станцию метро в Париже, спроектированные Эктором Гимаром.

8. Модернизм

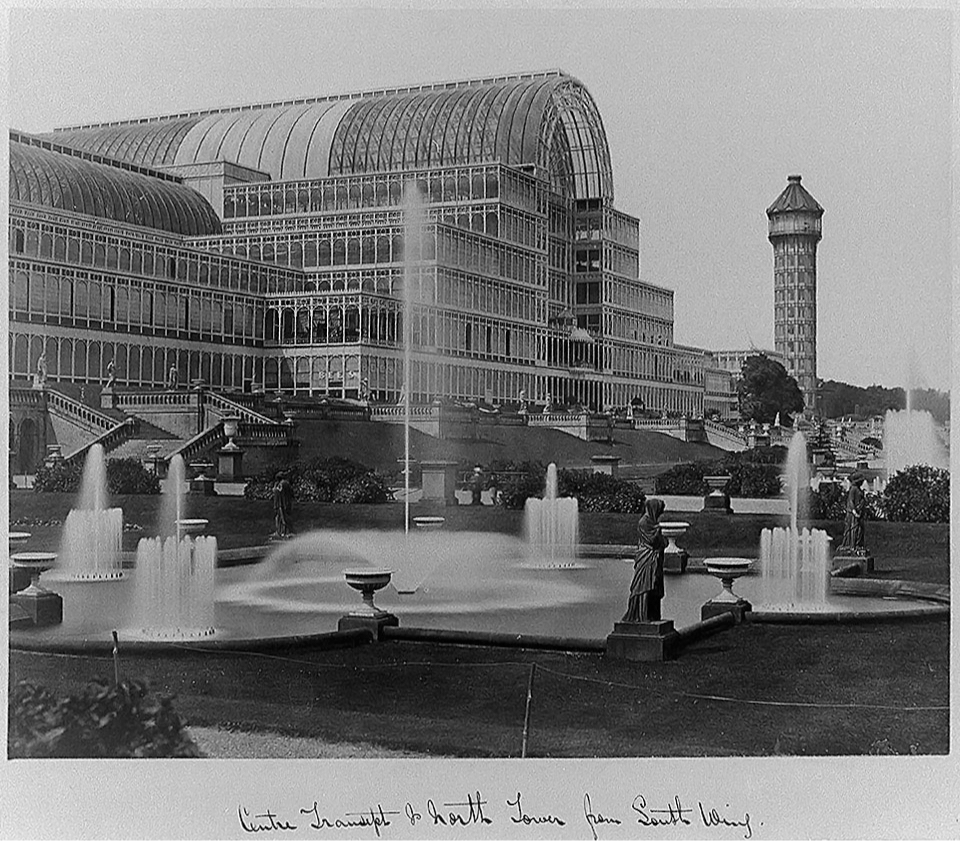

Модернизм — архитектурный стиль, основанный на инновационных для прошлого века технологиях строительства, в частности, использовании стекла, стали и железобетона. Основными критериями в архитектуре стали функциональность, минимализм, отказ от орнамента. Стиль возник в первой половине XX века и стал доминирующим после Второй мировой войны и до конца 1980-х.

Архитектура модернизма появилась в результате прорыва в технологиях, инженерии и строительных материалах, а также из желания оторваться от исторических архитектурных стилей и изобрести что-то новое.

Использование чугуна, гипсокартонного листового стекла и железобетона позволило строить конструкции, которые были как никогда прочными, легкими и высокими. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона на Всемирной выставке 1851 года — ранний пример революционной для своего времени конструкции из железа и листового стекла

В 1884 году был построен первый небоскреб со стальным каркасом — десятиэтажное здание страховой конторы в Чикаго архитектора Уильяма Ле Барона Дженни. Железный каркас Эйфелевой башни, в то время самого высокого сооружения в мире, поразил воображение миллионов посетителей Всемирной выставки 1889 года, которая проходила в Париже.

Николай Фанеев:

«Модернизм зародился в первой половине XX века и быстро стал ведущим стилем и даже философией архитектуры того времени. Это было связано со строго рациональным использованием материалов, конструктивными нововведениями, аналитическим подходом к функциям зданий. Главные постулаты — «форма следует за функцией» и «меньше значит больше». Пионерами движения были Ле Корбюзье и Вальтер Гропиус, а среди ярких представителей — немецкая школа Баухауз и Фрэнк Ллойд Райт».

Стиль

Создание, восприятие и оценка произведений искусства связаны с понятием стиля. Слово «стиль» (лат. stilus, stylus, rp. stylos) происходит от названия древнего инструмента для письма — «стиль», или «стило», — заостренного стержня из кости, металла, дерева, которым писали, процарапывая текст на восковой дощечке или на бересте.

Стиль — это исторически сложившаяся, относительно устойчивая общность признаков образной системы, средств и приемов художественного выражения, обусловленная единством идейного содержания искусства. Эта общность проявляется одновременно во всех видах искусства (архитектуре, литературе, живописи и др.), а также в костюме, предметах труда и быта и вытекает из экономической, политической и психологической жизни общества.

Жизнь стиля продолжалась иногда три —пять веков (античный, готический). В развитии каждого стиля выделяют три стадии: вначале ему присуще нечто демократичное, конструктивное, затем стиль начинает приобретать черты декоративности и, наконец, предельной орнаментации предмета, которая разрушает конструктивные основы стиля и приводит его к гибели. Стиль не создается сознательно, но зависит от закономерного движения диалектического развития созидания и разрушения. В начале развития и сложения стиля царствует прикладное искусство, затем на равных правах становятся, а иногда получают и предпочтение все другие виды искусства, в том числе архитектура, живопись, скульптура. Следует, однако, отметить, что в одну и ту же историческую эпоху могут существовать несколько художественных направлений, идейные установки которых прямо противоположны.

История стилей констатирует, что существовал стиль «высший» и стиль «плебейский». До XIX в., с одной стороны, существовал стиль дворянский, придворный, аристократический, а с другой — народный. В этом проявляются элементы диалектики стиля, так как труд создавал свою одежду и предметы быта и был в противоречии с придворным костюмом.

Стилевое единство обусловливается научными и техническими возможностями эпохи, образом жизни, спиральным развитием общества и возвращением к былым ценностям, новым переосмыслениям старого. Условно всю историю европейского искусства и костюма делят на несколько этапов развития, отмечаемых рождением или расцветом стилей:

античный — Греция (VI в. до н.э. — II в. н.э. условно) и Рим (до V в. н.э.);

византийский (IV—X вв.);

романский с элементами римско-античной культуры (950 — 1250 гг.);

готика (1250-1520 гг.);

ренессанс — эпоха Возрождения с одновременным возвращением к античным римским формам (1520 — 1650 гг.);

барокко (1650 — 1770 гг.);

рококо (первая половина XVIII в.);

классицизм, или классика (1770 — 1840 гг.), — художественный стиль, обращавшийся к античному искусству как к норме и идеальному образцу; ампир (начало XIX в.);

романтизм (1840-е гг.);

позже (1840 — 1918 гг.) добавилось понятие «историзм», которое объединяет несколько стилей: необарокко, модерн (фр. moderne — новейший, современный), рационализм (лат. rationalis — разумный) и постмодернизм (с 1918 г.);

эклектика (конец XIX в.);

модерн (конец XIX — начало XX в.);

конструктивизм (на рубеже XIX—XX вв.);

функционализм (начало XX в.).

Немецкий историк искусства И.Винкельман (1717 — 1768) писал, что все прекрасное заимствовано из культуры прошлого. Этим неисчерпаемым источником являлась античность (лат. antiquus — древний). Античные образцы на протяжении всей истории искусства вдохновляли художников многих эпох и питали своими образами различные художественные стили. Греческое искусство носило реалистический характер, отражало ценность и красоту человеческой личности простым и ясным художественным языком. Греки глубоко понимали красоту, которая должна вытекать из целесообразности и конструктивной логики. Во всех произведениях греческого искусства присутствуют ясность композиции, строгость линий, вымеренность пропорциональных соотношений, предельная функциональная целесообразность. Греция, прежде всего в искусстве архитектуры и скульптуры, заложила основы будущей европейской культуры, ее рациональности и, в частности, рационального художественного мышления, ставшего, в свою очередь, основой классицизма в искусстве.

История Древней Греции и соответственно греческого искусства прошла следующие периоды развития:

Гомеровская Греция (XI —VIII вв. до н.э.);

архаика — период образования рабовладельческих городов-государств (VII —VI вв. до н.э.);

классика — период расцвета греческих городов-государств (ранняя, высокая, поздняя).

В период архаики (гр. archaikos — древний) складывается система архитектурных ордеров, которая легла в основу всей античной архитектуры.

Ордер (нем. Order, лат. ordo, фр. ordre — порядок, строй) в более узком смысле — порядок соотношения и расположения колонн и лежащего на них антаблемента (фр. entablement — перекрытие). Сложилось три варианта ордеров — дорический, ионический и коринфский. Важнейшей частью ордера была колонна как его основная несущая часть. Система греческих ордеров и ее элементы нашли широкое применение в сооружениях эпохи Возрождения, в стилях барокко и классицизм.

Стиль древнегреческой скульптуры во времена ее расцвета образует единое и неделимое целое. Это уравновешенность и однозначность трактовки характера героя. Идеальное содержание греческого искусства лучше всего выражено не в портрете, а в пластике обнаженного тела и движении драпировок. Предел совершенства и критерий прекрасного в античности — это хорошо сложенная человеческая фигура, красоту которой должна была подчеркивать одежда. В основе композиции греческого костюма — свободная падающая складками ткань. Одежда не стесняет движений, обрисовывает опорные конструктивные пояса (плечи, талию, бедра) системой складок, освобождает наиболее функциональные части тела. Членения одежды характеризуют отношения частей приблизительно, как 1/3 к 2 /3- Основные виды одежды — хитон и гиматий.

Хитон и гиматий — две части мужского и женского костюмов Древней Греции. Хитон — нижняя одежда. Его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, обертывали вокруг туловища и скрепляли на плечах двумя пряжками — фибулами. Длина чаще всего доходила до колена. На талии завязывали пояс с образованием напуска.

Гиматий — прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1,7×4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами.

Культура Византийской империи держалась на незыблемых основах античной культуры, хотя многое взяла у Востока: пышность в архитектуре, богатство декора. Коренное отличие византийской эстетики от античной заключалось в следующем: древние греки считали, что боги были сотворены поэтами и художниками во всем похожими на человека, а для первых христиан сам Бог представлялся великим художником, творящим мир по своему плану.

Становление Византии тесно связано с развитием новой религии — христианства. Значительное место в византийском искусстве было уделено оформлению церковных интерьеров. Планировка церквей исключительно рациональна и основана на сочетании квадратов и кругов, что сообщает их внутреннему пространству спокойствие и устойчивость. В Византии впервые появляются аркады (фр. arcade — ряд одинаковых по форме и размеру арок) с открытой колоннадой (фр. colonnade — ряд колонн). Этот элемент был заимствован итальянскими архитекторами Возрождения. Византийцы покрывали стены мрамором, дополняя его мозаикой (итал. mosaico, лат. musivum — посвященное музам — изображение или узор, выполненные из однородных или различных материалов — камня, смальты и др.), росписями и витражами (фр. vitrage, лат. vitrum — стекло, орнамент из стекла). Крест стал главным изобразительным символом.

По мысли основоположника византийской эстетики Плотина (ок. 204/205 — 269/270 гг.), живопись должна избегать кажущихся перспективных сокращений размеров и формы предметов, так как это свидетельствует только о несовершенстве человеческого зрения. Художник должен изображать их такими, какими мы видим их вблизи при ярком освещении локальным светом, без светотени, потому что свет есть духовная категория, так же как тень — символ зла.

Из Рима была заимствована техника межстеклянного золочения сосудов. В ювелирном искусстве перегородчатые (заполняющие промежутки между металлическими ленточками, напаянными ребром на поверхность детали) эмали по золоту с широкой палитрой красок дополнялись инкрустациями жемчугом и драгоценными камнями. Широкое распространение получили энколпии (нашейное украшение в виде ожерелья, состоящее из отдельных звеньев, чаще всего в форме креста), подвески, серьги, перстни, браслеты. Восприняв основные черты римского костюма, Византия значительно видоизменила его. Женское тело и даже голова должны были быть полностью закрыты, открытым оставалось только лицо. Характерный тип византийской одежды — вышитая туника с длинными рукавами и полукруглый плащ. Через Византию проходили торговые пути с Востоком, благодаря этому в Византии появились новые ткани и различные виды шитья. Византийские шитые и расписные шелковые изделия могли соперничать с персидскими и китайскими. В Западную Европу из Византии пришли туфли и полусапожки, плотно обтягивающие ногу, которые украшали узорами и аппликациями согласно светскому или духовному сану. Искусство Византии оказало огромное влияние на развитие европейской художественной культуры. После падения Константинополя под ударами турок византийские мастера работали в Венеции, на Сицилии и Балканах. Христианские миссионеры перенесли традиции искусства Византии в Закавказье и Древнюю Русь.

Для романского стиля характерно подражание античности. Суровость и мощь романских сооружений были порождены заботами об их прочности. Сильно ощущались элементы римско-античной архитектуры: полуциркульные арки и перекрытия больших пролетов, массивные геометрические объемы, стены, прорезанные маленькими окнами, редкое использование орнамента. Излюбленная форма — башня. Средоточием жизни в раннем Средневековье были замки феодалов, церкви и монастыри.

Изображение человека в романской живописи было условным: пропорции его часто нарушались, фигуры были разномасштабны. Художественное ремесло развивалось в монастырских стенах и городах. Из стекла изготовляли сосуды, лампады, витражи. Особенно была популярна техника резьбы по слоновой кости. В этой технике выполняли ларцы, шкатулки, оклады рукописных книг, кресты и т.д. Для романского искусства характерно широкое использование железа и бронзы. Чрезвычайно простую по конструкции деревянную мебель декорировали резьбой из геометрических форм: круглых розеток (фр. rosette — розочка) — орнаментальный мотив в виде цветка, полукруглых арок. Костюм романского периода имеет строгий характер, незначительно обозначается фигура, почти отсутствуют украшения.

Готика (фр. gothique — от названия германского племени готов) — искусство, отражавшее религиозно-идеалистическую философию той поры — схоластику, основанную на церковных догмах. Эта философия была недалека от мистики. Мир для людей был полон чудес. Особенностями готического стиля являются стрельчатый свод, состоящий из двух пересекающихся сегментных дуг, обилие каменной резьбы, подчиненность архитектурных форм вертикальному ритму.

Формы архитектуры выражали христианскую идею духовности, устремления ввысь, к небу. Вертикальные линии господствовали не только в архитектуре, но и в костюме, обуви, прикладном и станковом искусстве. В основе готического орнамента лежали простые фигуры — круг и треугольник. Распространены мотивы виноградной лозы, свободно растущих ветвей, листьев, трилистников. Мебель, предметы церковной утвари из позолоченного серебра, дерева, слоновой кости в миниатюре повторяли композицию архитектурных сооружений и их декоративных деталей. В готике идеалом красоты считалась хрупкая фигура. Церковь относилась к телу человека как к источнику греха, поэтому его формы должны были быть максимально скрыты одеждой. Асимметричное решение, подчеркнутое цветом, общее стремление к форме вытянутого треугольника придавали костюму остроконечность и динамичность. Острую вытянутость костюма несколько смягчает S-образное положение фигуры, столь популярное в Средневековье. Это положение фигуры было символом материнства, для создания такой формы на живот женщины часто накладывали подушку. Костюм готики был символом бунта против церковных догм. Он отразил борьбу светской и духовной власти и в то же время олицетворял собой яркий пример стилевого единства одежды, обуви и аксессуаров. Эпоха готики была также периодом интенсивного развития светской культуры. Именно в это время впервые в истории человечества культивируются идеалы духовной любви, возникает куртуазное искусство, отражающее понятия рыцарской доблести и чести, преклонения перед прекрасной дамой.

Эпоха Возрождения (соответствует французскому слову «ренессанс») — переломная эпоха в развитии мирового искусства. Художники того времени возрождали античные формы, но вкладывали в них новое содержание. Эта эпоха в противовес мрачному католическому миропониманию средних веков создала новое жизнеутверждающее мировоззрение, ознаменовалась великими открытиями, замечательными образцами реалистического искусства. В эпоху Возрождения жили и творили Франческо Петрарка (1304 — 1374), Леонардо да Винчи (1452 — 1519), Николай Коперник (1473 —1543), Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564), Рафаэль Санти (1483 — 1520), Джордано Бруно (1548 — 1600). Живопись освободилась от абстрактной духовности, свойственной ей в Средневековье двухмерности. Стало развиваться учение о перспективе и объеме. Художники эпохи Возрождения благодаря античной классике начинали осознавать, что самой прекрасной формой в природе является человеческое тело. Соединение христианской идеологии с чувственностью в изобразительном искусстве отразилось в образах Мадонны. Появились новые, лишенные средневековой мрачности, соразмерные человеку формы архитектурной и предметной среды, связанные главным образом с возрождением античных ордеров. Характерным элементом орнамента эпохи ренессанса является раковина. Костюм этого времени подчеркивал красоту сильного, здорового тела, спокойное, уравновешенное состояние духа. Пропорции костюма резко изменились. Для полного статического костюма, силуэт которого почти вписывается в квадрат, необходимы тяжелые плотные ткани (бархат, парча). Костюм дополняла отделка из кружев. Костюм должен был олицетворять собой богатство и свободу.

Барокко (итал. barocco — вычурный) — главенствующий стиль в европейском искусстве XVII —XVIII вв. Это динамичный, аффектированный стиль, которому свойственны театральность, фееричность, иллюзорность. Он утвердился в эпоху расцвета мануфактурного производства и одновременного усиления феодально-католической реакции. В то же время он отразил новые представления о единстве, безграничности, многообразии мира. Для барокко характерно стремление к взаимодействию различных видов искусства, образованию монументально-декоративного единства — ансамбля (фр. ensemble — совокупность, стройное целое). Этому стилю присуще исчезновение конкретной формы, т.е. состояние неустойчивости. Каждая деталь в художественных произведениях так подчинялась целому, что терялась не только ее самостоятельность, но и индивидуальность. Одним из выразительных средств стиля барокко было неправдоподобие масштабов, чрезмерно увеличенные детали. Основополагающий принцип классики — соразмерность человеку — был заменен прямо противоположным — несоответствием, иррациональностью, фантастичностью. В изобразительном искусстве преобладали декоративные композиции религиозного, мифологического и аллегорического характера, отличающиеся особой театральностью и блеском.

В орнаментальном искусстве художники стиля барокко использовали элементы ренессанса: раковины, ионические киматии (криволинейные детали), акант (стилизованное изображение листьев), усложняя и наполняя эти формы внутренним напряжением, экспрессией. В орнаментах присутствуют бандельверки (прихотливые мотивы ленточного плетения), картуш и (изображения полуразвернутого рулона).

Важной составной частью стиля барокко является мебель, отличающаяся укрупненностью и утяжеленностью форм, пышностью и сочностью резного декора. В эпоху Возрождения мебель делали из дуба, в стиле барокко — из ореха, более пригодного для резьбы и полирования. Мебель постепенно приобретает все более сложные криволинейные очертания, роль резного декора берут на себя бронзовые накладки. В качестве обивочного материала использовали глазет, гобелены с бахромой и кистями. Вкусам стиля барокко в полной мере отвечают толстостенные изделия из богемского хрусталя: кубки, вазы, стаканы с алмазной гранью и гравировкой.

Соборы XVIII в. с обилием многоцветных архитектурных украшений, роскошные дворцы с зеркальными стенами и потолками-сводами, тяжелой величественной мебелью из черного и красного дерева, инкрустированной серебром и бронзой, создавали единое целое с обликом человека, его костюмом и манерой поведения. В костюме исчезла линия, подчеркивающая пропорции человеческого тела, на смену одежде пришли женские металлические корсеты и плоеные воротники испанских костюмов. Новый костюм стал многослойным, вычурным, ненатуральным. Выразительность костюма стиля барокко достигается внешними компонентами, а не той пластической законченностью, которая присуща костюму Древней Греции и готики. Широкое применение форм, в основе которых лежит прямоугольник и трапеция, придает костюму устойчивость.

Рококо (фр. rococo, rocaill — раковины) часто называют галантным стилем. В какой-то мере рококо явился продолжением стиля барокко, но приобрел и свои собственные черты. Общим для всех европейских стран в этот период является формирование нового класса — буржуазии, новой общественной идеологии. Вместе с тем это была эпоха просвещения. Стиль рококо утверждался в архитектуре интерьеров, живописи, прикладном искусстве. Для него характерно отсутствие глубокого идейного содержания, стремление к уходу от действительности в мир легких иллюзий, эротики, изысканных, утонченных переживаний, прихотливая орнаментальность формы, отличающаяся асимметричностью и сложностью извилистых линий. Раковина, от которой произошел стиль рококо, трансформировалась со времени эпохи ренессанса в причудливый завиток с двойным С-образным изгибом. Обломки скал, покрытые морскими раковинами, лилии, рокайли, амуры — главные мотивы декора. Для внутреннего убранства зданий широко применяли живописные панно в сложных обрамлениях раковин, многочисленные зеркала, люстры, изящную мягкую мебель с мелкими лепными украшениями. Очень популярны были безделушки: фарфоровые статуэтки, вазы, шкатулки, которые являлись неотъемлемой частью интерьера, мода на все экзотическое, необычное, главным образом на восточное китайское искусство. Платья шили с затянутым корсетом, лиф которого продлен на юбку. Юбка с мягкими складками посажена на кринолин, к сильно декольтированному лифу прикреплен плащ из легкого шелка, падающий сзади мягкими складками. Для стиля рококо характерно стремление подчеркнуть талию, грудь, бедра.

В период перехода от феодального строя к буржуазному формируется стиль классицизм (лат. classicus — первоклассный, образцовый). Отличительная черта стиля — новое обращение к античному искусству как к норме и идеальному образцу. Внимание архитекторов привлекли строгость и спокойствие античной, главным образом ордерной, архитектуры: простота общего решения основных объемов и планов, конструктивность и благородство пропорций, обилие горизонтальных и вертикальных членений. Возрастающему интересу к древности способствовали открытие в 1755 г. Помпеи с богатейшими художественными памятниками, раскопки в г. Геркуланум (Италия).

Костюм в стиле классицизма имел новую форму, у него не было каркаса и многовековой пышности украшений. У женщин это тонкое муслиновое или батистовое светлое платье без отделки и украшений (шемиз). Высокая линия талии определяла пропорции короткого лифа и длинной прямой юбки. Силуэт женской фигуры вписывался в прямоугольник. Роль верхней античной одежды играли тончайшие индийские кашемировые шали. Туфли — плоские на низком каблуке и со шнуровкой из лент.

19-е столетие вошло в историю как время быстро меняющихся художественных стилей. Начало века характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (фр. empire — империя) — поздний классицизм. За основу на этот раз были взяты формы искусства Древнего Рима. Ампир выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Ведущая роль в формировании нового стиля принадлежала французскому живописцу Жак Луи Давиду (1748 — 1825). Характерными элементами орнамента были древнеримские лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Наряду с древнеримскими можно заметить и мотивы египетского искусства. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на дворцовых стенах и мебели. Стиль ампир был строго выдержан в прикладном искусстве, массивной, хорошо отделанной мебели с подчеркнуто геометрическими линиями и формами (рис.).

Рис. Русская мебель позднего классицизма: а — секретер; б — кресла; в — столы

Цельность и внушительность придавали своеобразное обаяние этому «большому стилю» XIX в., несмотря на то что военная диктатура Наполеона наложила на него отпечаток сухости и холодности. Первые годы правления Наполеона I связаны с реформами не только в политике, экономике, но и в костюме: в него вошли элементы военной одежды. Были введены отличительные знаки: для императора — карминовый цвет одежды, золотые украшения, шляпа с четырьмя перьями; для чинов одежда значительно скромнее. Стиль ампир насильственно насаждали на чуждую ему почву завоеванных Наполеоном I стран. Только Россия добровольно приняла «стиль империи», подражая французской моде еще до исхода Отечественной войны 1812 г.

В 1840-х гг. появился новый стиль — романтизм (фр. romantisme), который во Франции называли стилем Людовика Филиппа, а в Германии — бидермайер (ок. 1815 — 1848).

Бидермайер — художественное направление в оформлении жилого интерьера, мебели, живописи и графики. Искусство бидермайера провинциально. В противовес пышности и величественности столичного ампира оно выдвинуло идею простоты и практичности, стремления к уюту и комфорту. В оформлении интерьера особенно ценились тщательность отделки, естественная фактура и свойства материала. На первом плане в живописных и графических произведениях художники бидермайера показывали «незначительные» бытовые подробности юмористического или сентиментального характера (семейные сцены, портреты на фоне интерьера, сцены с детьми). В бидермайере соединились элементы ампира, английского классицизма, лиричность романтизма и привычный уклад жизни немецкого бюргерства. В мебели преобладали округлые формы, плавно изогнутые силуэты ножек и ручек кресел и диванов. Модной была мебель из дерева светлых естественных тонов: груши, клена, вишни, ореха; обивка — из ситца с мелким цветочным узором или полосатого репса. В это время возник обычай содержать так называемую «чистую комнату», обставленную с особой заботой и служащую для приема гостей и демонстрации «хорошего вкуса» хозяев.

В Петербурге направление бидермайер появилось во времена Пушкина. Большим спросом пользовались небольшие письменные столы, секретеры, бюро, уютные мягкие диваны, кресла, маленькие угловые шкафчики, этажерки и т.д. Античность перестала быть образцом для людей. Идеалом человеческой красоты стали большие глаза, маленькие ручки и ножки, большие бедра. Модный силуэт в изображении человека можно уподобить рисунку сердца. Мода сильно ограничивала свободу движений, быстро передвигаться в одежде с кринолином было невозможно. Вместо классической простоты в костюме — узкая талия, тяжелый низ платья, непропорциональные рукава.

С середины XIX в. как в Европе, так и в России появляются неостили — исторические стилизации, искусственно воссозданные исторические стили прошлого как результат ретроспективного художественного мышления: неоготика, неорококо, второй ампир, неоренессанс, необарокко (рис. 2.30), третье рококо, неоклассицизм, неорусский стиль и т.д.

В конце XIX в. в Европе и России процветала эклектика (гр. eklektikos — способный выбирать, выбирающий) — искусственное соединение разнообразных стилей. В Англии это был так называемый викторианский стиль (по имени королевы Виктории). В наиболее типичных, массовых проявлениях искусство этого стиля отражало мещанские вкусы представителей нового «среднего» класса, которые в поисках быстрой прибыли и атрибутов роскошной жизни примеряли на себя все подряд — неоготику, ампир, неорококо, необарокко. Из относительно дешевых материалов создавали суррогат, иллюзию роскоши, декорации из мешанины византийского, мавританского, китайского и других стилей. Негативную роль в формировании и распространении эклектизма сыграло машинное производство, наводнившее рынок дешевыми подделками под старину («роскошная резьба» из папье-маше, «бронзовые» светильники из крашеного гипса).

На смену эклектизму XIX в. пришел цельный «большой» стиль во всех сферах творческой жизни, который в России получил название модерн (фр. moderne — новый, современный), ар нуво — во Франции и в Англии, югендстиль — в Германии (от названия мюнхенского журнала «Югенд»), Хронологические рамки этого стиля очень узки, всего каких-нибудь 30 лет. На искусство модерна современниками возлагались большие надежды. Все новое в нем формировалось в области архитектуры и декоративно-прикладного искусства не столько самими архитекторами, сколько живописцами и графиками. Основные черты стиля: тенденция к комплексному решению архитектурно-планировочных и декоративных задач — особое внимание уделялось оформлению интерьера, изысканным живописным эффектам, увлечению текучими формами, как бы воспроизводящими формы живой природы, преобладанию растительных орнаментов (стилизованные лилии, ирисы, орхидеи).

Наиболее завершенно стиль модерн выразил себя в строительстве дворцов, особняков и доходных домов. Модерн оказал влияние на декоративно-прикладное искусство, культуру быта. Бельгийский живописец и архитектор Ван де Велде Хенри (1863 — 1957) стремился выразить свое ощущение этого стиля целостно во всем: от живописи и графики до проектирования зданий, оформления интерьера, мебели, светильников, посуды, декоративных панно, книжных переплетов и даже собственноручно им выполненного платья для своей жены, гармонирующего с обстановкой дома. Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся экзотических болотных растений, водорослей, раковин. Силуэт женского костюма имел S-образную форму.

Английский кутюрье Чарльз Редферн (конец XIX — начало XX в.) предложил новый тип костюма — тайер, состоящий из блузки, юбки и жакета. Начало XX в. ознаменовалось выступлениями гигиенистов за большую функциональность, гигроскопичность, свободу, простоту одежды и обуви. Все это способствовало созданию французским кутюрье Полем Пуаре (1879 — 1944) новых форм костюма без корсета — платья-туники с гибким естественным силуэтом и высокой линией талии. В период Первой мировой войны общественная значимость женщин резко возрастает, меняется и женский костюм, длина которого укорачивается, появляются удобные и практичные широкие и свободные пальто, жакеты и деловые костюмы. Искусство модерна называют последним большим художественным стилем.

На рубеже XIX и XX вв. наиболее передовые художники того времени еще в рамках модерна пытались создать более прочную, конструктивную основу композиции в архитектуре и прикладном искусстве. Так родился конструктивизм — течение в искусстве начала XX в. С конструктивизмом тесно связана группа «производственного искусства», возникшая как одно из направлений русского авангарда 1920-х гг. Конструктивисты считали необходимым любыми средствами выявить во внешней форме конструкцию объекта. Архитектура таким образом превращалась в чисто функциональное проектирование и строительство, а художественно-образное мышление — в дизайн. Конструктивизм постепенно перерос в функционализм.

Функционализм, или интернациональный стиль, — течение в европейской, а затем и в американской архитектуре, выросшее из конструктивизма начала XX в. и окончательно оформившееся в 1930-х гг. В его основе лежало стремление архитекторов к максимальной утилитарности, функциональности зданий и внутренних интерьеров. Металлические ручки кресел и ножки столов, бетонные и стеклянные сооружения делали для того, чтобы обеспечить больше света в помещении и создать ощущение пространства. Идеологом этого течения считают французского архитектора Лe Корбюзье (1887— 1965). Он сформулировал пять принципов профессиональных приемов новой архитектуры:

2) сад на плоской крыше;

4) горизонтально-протяженные окна;

5) свободная композиция фасада.

По выражению Ле Корбюзье, дом должен стать «машиной для жилья», стул — «аппаратом для сидения», ваза — емкостью и т.п. С формальной точки зрения функционализм привел все средства архитектуры к «великим элементарным формам» — параллелепипеду, сфере, цилиндру и «обнаженным» конструкциям из бетона, стали и стекла. Зимой люди мерзли в стеклянных «емкостях», а летом изнывали под яркими лучами солнца. В области прикладного искусства идеология функционализма породила дизайн. Каркас из трубчатой стали диктует иной подход к дизайну мебели и иное понимание его сути, проистекающей прежде всего из гибкости металла, красиво изогнутые формы которого должны служить опорой. Лучшие образцы мебели того периода свидетельствуют о детально продуманной взаимосвязи между материалом, методом проектирования и замыслом дизайнера. Созданные в то время предметы для сидения и поныне не потеряли своего значения, оставаясь естественной частью современного быта.

В костюме функционализм проявился в виде короткого платья, объемных ботинок на низких каблуках, одежде спортивного стиля. Костюм 1930-х гг. построен на сложных кривых линиях. Несмотря на то что он несколько отошел от геометрических форм и стал более женственным, его силуэт был напряжен, костюм перегружен множеством деталей, отделок, что разрушало его композиционную основу. Одновременно с этим постепенно утверждается спортивная лаконичность и простота.

В 1920 — 1930 гг. в большинстве европейских стран и США получил распространение стиль ар деко, который проявился в основном в оформлении интерьеров. Главной задачей стиля было создание иллюзии благополучия и «былой роскоши» в годы «потерянного поколения» между двумя войнами. Это был последний «новый» стиль, сознательно ориентированный в прошлое. В нем соединились разнородные элементы неоклассицизма, модерна, влияния Русских сезонов в Париже, экзотического восточного и примитивного искусства. В результате интерьеры, оформленные в стиле ар деко, производят впечатление не композиции, а суммы отдельных составляющих, группы стильных предметов мебели, тканей, стекла, бронзы, керамики. В значительной степени ар деко был возрождением культуры модерна. Особенно ценились дорогие экзотические материалы — слоновая кость, черное дерево, перламутр, драгоценные камни, шагреневая кожа, шкурки ящериц. В стиле ар деко работали художники знаменитой парижской фирмы «Картье». Они создали «белый» ар деко — монохромный стиль с использованием алмазов, жемчуга и платины.

На костюм 1940-х гг. огромное влияние оказала Вторая мировая война. Силуэт женского костюма военизировался — он отошел от естественных пропорций, искусственно увеличились плечи, появились туфли на толстых подошвах. После окончания войны Кристиан Диор создает новую форму костюма «нью-лук» — женственное платье с прилегающим лифом, покатыми плечами, широкой юбкой и легкие туфли на высоких каблуках.

За советской архитектурой и оформлением интерьеров сталинского периода 1930 —1950-х гг. закрепилось название «советский ампир», отражавшее имперский характер идеологии и политики в искусстве. В этом стиле были оформлены станции московского и ленинградского метрополитена, поражавшие невиданной по тем временам роскошью отделки, мозаичными панно, скульптурой и декоративными решетками, на которых эмблемы легионеров Древнего Рима чередовались с пятиконечными звездами, серпом и молотом, дубовыми листьями. Однако архитектура «сталинских» домов до сих пор привлекает прочностью, добротностью, широтой и комфортабельностью планировок, духом искренней радости и бодрости. Как и любая эклектика, «советский ампир» не является действительно художественным стилем.

В 1960-е гг. на фоне близившихся экономических трудностей была объявлена кампания аскетизма и «борьбы с излишествами» в архитектуре, и с «советским ампиром» было покончено. В 1960-х гг. гипноз моды на «современный стиль», являвшийся, по сути, стандартизированным функционализмом без истории и национальных традиций, заставлял выбрасывать из жилых квартир старую уютную мебель, светильники, картинные рамы, хотя и не обладавшие «высоким стилем», но несущие в себе живое тепло ушедших поколений.

В 1950— 1960-х гг. особое место в американском дизайне занимает стайлинг (стилизация), цель которого — искусственно подогнать форму промышленных изделий под диктуемый модой облик без учета их функционально-конструктивных особенностей. Например, автомобиль ассоциировался с формой ракеты; радиоприемники выпускались в виде пудрениц, записных книжек, пистолетов; телефоны — в виде туфель и т.п., что не приветствовалось советскими специалистами и являлось еще одним поводом для критики «капиталистического образа жизни».

1960—1970-е гг. — годы агрессивного протеста молодежи в западноевропейских странах против старых буржуазных идеалов, развития движения хиппи, моды на джинсовый стиль. В женском костюме появляются ярко выраженные геометрические формы и мини-длина.

Представляет интерес предложенная американцем Джиффордом Джексоном классификация стилевых форм вещей современного мира: ступенчатая, обтекаемая, конусная, нормальная и скульптурная.

Ступенчатый стиль («небоскреб») характеризуют различные выступы, пазы, лучи, зигзаги.

Изделия, выполненные в обтекаемом стиле, имеют каплевидную, криволинейную форму, сглаженные углы.

Для конусного стиля (1940 —1950-е гг.) характерны трапециевидные плоскости, вытянутые и изогнутые конусы, соединенные с цилиндром, конусообразные ручки, кнопки, квадратные решетки, звезды, короны.

Основа нормального стиля — коробка, слагаемая из панелей.

Для скульптурного стиля (1960-е гг.) характерны сложные очертания формы изделий, образуемые эллипсоидами, гиперболоидами, параболоидами и смягченными «мертвыми петлями».

Пластичные формы более подходят для динамичных предметов, а архитектурные — для статичных (см. таблицу).

Характерные особенности стилей

| Стиль | Преобладающие модные цвета | Линии | Форма |

| Романский | Коричневый, красный, зеленый, белый | Бочарные, полуциркульные, прямые, горизонтальные, вертикальные | Прямоугольная, цилиндрическая |

| Готика | Желтый, красный, синий | Стрельчатые, ребристо-повторяющиеся | Прямоугольная в плане, удлиненная по вертикали |

| Ренессанс (Возрождение) | Пурпурный, синий, желтый, коричневый | Полуциркульные, геометрические (круговые, квадратные, крестовые, восьмиугольные) | Арки, колоннады, круглые купола |

| Барокко (рококо) | Приглушенные пастельные, красный, розовый, белый, голубой с желтым акцентом | Причудливые выпукло-вогнутые асимметричные, вертикальные и горизонтальные | Сводчатая, куполообразная, овальная |

| Классицизм (ампир) | Насыщенные, зеленый, розовый, пурпурный с золотым акцентом, небесно-голубой | Строго повторяющиеся вертикальные и горизонтальные | Четкая геометрическая, монументальная |

| Историзм (необарокко, модерн, рационализм) | Неяркие светлые, лиловый, светло-зеленый, коричневый | Сочетание тонких и толстых, вертикальные, горизонтальные, плавно текучие, изменяющиеся по толщине | Лаконичная, прямоугольная, шарообразная, цилиндрическая |

| Постмодернизм | Бежевые, серебристый, «металлик», перламутровый, флюоресцентный | Динамичные, свободные | Рациональная и свободная, симметричная и асимметричная, трансформа |

Из всего сказанного выше следует, что в XX в. не было создано устойчивого целостного стиля. Темпы жизни были столь велики, сколь сильны и материальные факторы, техницизм и прагматизм. Большинство людей не успевало приобщаться к ценностям культуры, а художники, со своей стороны, не могли охватить, освоить внеэстетическую сферу «техники жизни», машинную цивилизацию.