Что такое стилистически ограниченная лексика

Стилистически ограниченная лексика

Всего получено оценок: 252.

Всего получено оценок: 252.

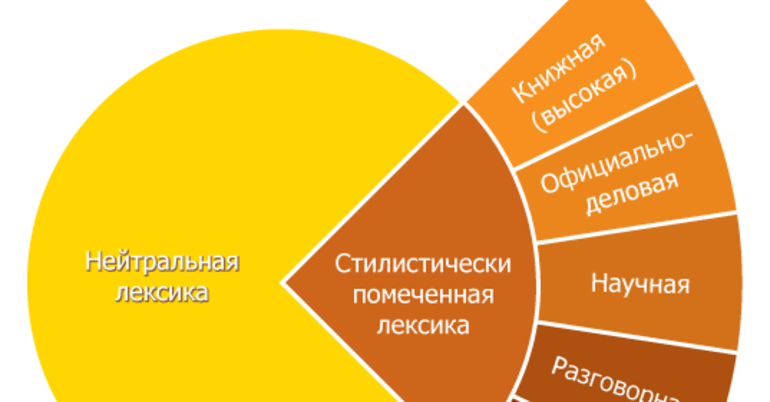

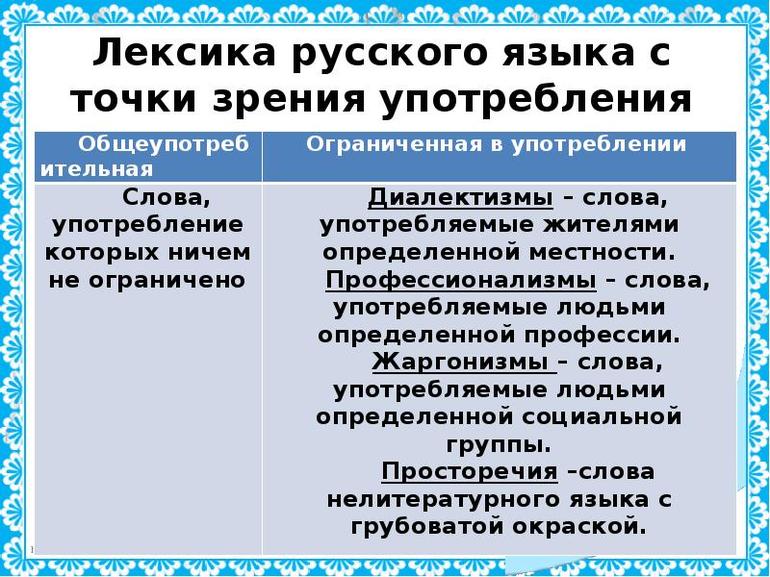

Словарный состав русского языка богат и разнообразен, в том числе и стилистически. Основной лексический пласт составляет общеупотребительная лексика, которую еще называют межстилевой, поскольку она употребляется во всех стилях. Но есть и другие слова, которые относятся к категории стилистически ограниченной лексики.

Что такое стилистически ограниченная лексика

В общем смысле к данной категории относятся все слова, которые не входят в категорию общеупотребительных, однако обычно используется более узкое понимание данного вопроса – к стилистически ограниченной лексике относят те слова, которые имеют пониженную стилистическую окраску (то есть разговорные) и те, которые имеют повышенную стилистическую окраску, то есть книжные.

Таким образом, на выбор слова, соответствующего речевой ситуации, влияет не только его значение и эмоциональная окрашенность, но и стилистическая отнесенность. Так, употребление книжной лексики в обычном разговоре можно считать неуместным за исключением случаев, когда речь идет об иронии или сарказме.

Разговорная лексика – определение и особенности

К данной категории относятся слова, которые носят непринужденный характер и употребляются в повседневной речи – а значит, в книжном стиле они не всегда уместны. Примеры стилистически ограниченной лексики разговорного типа может привести каждый – это такие слова, как малость, впустую, газировка и т.п. Они могут иметь нейтральную эмоциональную окраску, а могут выражать какую-то эмоцию, положительную или отрицательную

Просторечные слова иногда выделяют в отдельную категорию, но в общем относят к разговорной речи, хотя и считается, что в обычной беседе они нежелательны из-за своего положения на границе литературного языка.

Книжная лексика – определение и особенности

В основном слова, относящиеся к этой стилистической категории, употребляются в письменной речи – не только в литературе, но и в публицистике и даже в деловой переписке. Чаще всего книжные слова имеют нейтральную эмоциональную окраску, экспрессивность им практически не присуща. Однако в этой лексической категории выделяется высокая лексика, которая используется в особо торжественных случаях и придает речи, устной или письменной, особое настроение.

Испытывая затруднения в том, к какой категории следует относить слово, нужно обратиться к словарю.

Что мы узнали?

В русском языке, кроме общеупотребительных слов, есть такие, которые относятся к области стилистически ограниченной лексики. Она, в свою очередь, делится на две категории – разговорная и книжная. Первая – это слова. которые используются в разговорной речи и в книжной обычно неуместны. Они могут иметь стилистическую окраску в отличие от слов книжных, которые обычно эмоционально нейтральны. Книжная лексика – это категория слов, которые используются в основном в письменной речи, в то время как устная с ними будет звучать чересчур возвышенно и в ней они используются в основном для выражения иронии или сарказма.

Стили языка

Русский язык многогранен и включает в себя несколько функциональных разновидностей. Они связаны со спецификой общения в каждом конкретном случае.

Всего выделяется 5 стилей (языковых жанров):

Они были выделены лингвистами на основе подмеченных ими исторических особенностей развития языка, его разветвлений.

Каждый стиль отличается своими особенностями, в том числе и лексическими.

Например:

В списке представлены лишь единичные примеры, когда на самом деле таких слов может быть неограниченное количество.

М. Ю. Ломоносов выделял 3 «штиля» (стиля), каждый из которых подразумевал определённый лексический состав — слова русского языка буквально делились на три группы, их использование за пределами «своей» считалось неуместным и недопустимым:

Это касалось прежде всего литературы, её жанров, но можно провести параллели и с современным стилевым разнообразием. Ломоносов заложил основы формального деления, но, по сути, явление сложилось само под влиянием закономерного развития языка. С тех времён многое изменилось даже в литературе — даже в одном и том же произведении (хоть и в разных предложениях) могут встречаться слова из разных стилей.

Иногда это объясняется достижением конкретных целей, поставленных писателем перед собой (например, противопоставление двух собеседников из разных кругов), но иногда может свидетельствовать о неграмотности автора и непонимании им законов языка.

Жаргонизмы, сленг и арго

Жаргонизмами называют экспрессивные синонимы нейтральных слов, которые отличаются особой образностью, эмоциональной оценкой. Их использование допустимо в неформальной обстановке между людьми, которые не вынуждены соблюдать субординацию. Зачастую их значение нельзя угадать без контекста и подсказок. Например: «мент» или «мусор» в значении «милиционер» (или «коп» вместо «полицейский»), «гражданка» как «гражданская жизнь», то есть жизнь после армии или тюрьмы, «ширяться» — «употреблять тяжёлые наркотики» и т. п.

Арго часто путают с жаргоном, но сфера употребления таких слов ограничена узкими социально-групповыми интересами, особенно профессиональными. Одни и те же лексические примеры могут использоваться в одном коллективе, но быть непонятными в другом, даже аналогичном. В отличие от жаргонизмов, арго обычно не несёт оценочного оттенка, такие слова являются удобными сокращениями других: «лифчик» как специальный жилет с карманами для боеприпасов, «краб» как особая эмблема на головном уборе, «автомат» как получение зачёта без экзамена.

Можно заметить, что слова-арго чаще всего кажутся знакомыми и понятными, но на самом деле используются в переносном значении, что делает их стилистически ограниченными.

Сленгом называют нейтральный жаргон, то есть слова, используемые в неформальной обстановке, но не несущие острой эмоциональной окраски. Зачастую различается в зависимости от социальной или иной группы. Например: письменная жалоба — «телега», неофициально продать — «толкнуть», компания с определёнными интересами — тусовка. В зависимости от социальной группы, слова могут быть просто упрощёнными вариантами нейтральных выражений, так и быть несколько грубоватыми.

Жаргонизмы, арго и сленг некоторые относят к разговорному стилю, другие же выделяют их в отдельную категорию. Однозначно то, что с точки зрения употребления, это стилистически ограниченная лексика, а не нейтральная.

Нейтральная и ограниченная лексика

В русском языке, как и в любом другом, есть общеупотребительные нейтральные слова, которые можно использовать в любой речевой ситуации и независимо от контекста. В словаре синонимов они стоят на первом месте в ряду. Например: стол, лето, зелёный, ехать, компьютер, молоко, прямой, покупать, пустой и т. п. Они используются в прямом, а не переносном или метафорическом значении.

Другую группу составляет стилистически окрашенная лексика, то есть те слова, уместность употребления которых зависит от используемого стиля речи. Например, в суде адвокат будет использовать канцелярит «обвиняемый» или «подсудимый», а назвать этого же человека «виновником» в данной ситуации он не сможет. Наоборот, при обсуждении сериала в компании друзей персонажа, находящегося под следствием, будут называть «убийцей» («вором», «взломщиком» и т. п. ) — любыми словами, но не специфической юридической лексикой.

В качестве ещё одного примера можно назвать слово «акне» — в простонародье это прыщи. Термин специализированный, медицинский, такой бы диагноз поставил врач.

Но между собой люди его не используют, многим он даже незнаком. В ходу простое и всем понятное слово «прыщи».

Также стилистически окрашенной можно назвать и так называемую высокую («возвышенную») лексику — это книжные слова, используемые в художественной литературе, но неуместные в повседневном разговоре (разве что в качестве шутки, иронии). Они пафосны, патетичны, воодушевляющими. Примеры высокой лексики: «отчизна» (а не «родина»), «возвестить» (а не «сказать», «сообщить»), «свершения» (а не «выполненные дела»), «ибо» (а не «потому что»), «дабы» (а не «чтобы») и т. п. Они способны создать особое настроение, вдохновить, но непригодны для обычного разговора.

При этом и так называемая низкая лексика является стилистически ограниченной — жаргонизмы, арго и сленговые выражения относятся именно к этой группе. Можно сказать, что это слова-просторечия, в том числе и нецензурные. Одни считают их употребление образованными людьми недопустимым вовсе, другие не ставят такого ограничения, обращая внимание лишь на уместность в конкретной ситуации.

Можно заметить, что некоторые нейтральные слова в определённых случаях относятся к стилистически окрашенным — это происходит тогда, когда они приобретают переносное значение, используются не в словарном смысле.

Это подчёркивает многогранность и неоднородность русского языка. По этой же причине класс нейтральных слов также называют межстилевым — ведь в разных случаях они могут использоваться в любом контексте.

Иные способы употребления

Стилистически окрашенная лексика может употребляться в торжественных случаях, когда нужно подчеркнуть важность момента. По сути здесь используется возвышенная, но с учётом уместности, то есть многие относимые к ней слова не применяются даже в ситуациях, требующих пафоса. Чаще всего «выпадают» историзмы, так как зачастую они могут звучать иронично.

Наиболее ярким примером является разговорный стиль с его лексической составляющей: так, как могут себе позволить общаться друг с другом друзья, недопустимо в других случаях, даже в такой же неформальной обстановке, но с малознакомым человеком.

К этой группе слов можно отнести даже личные шутки, придуманные слова в ходе общения конкретных людей. Это могут быть, например, народные названия определённых мест, известные лишь жителям одного района и даже двора: «за Ивановыми» — указание на территорию за домом людей с данной фамилией может означать некоторую точку, о которой знают только местные. По сути это географическое название мелкого масштаба, но если нужно будет объяснить дорогу приезжему, придётся воспользоваться другими словами, ведь ему чужды такие народные наименования.

На выбор лексических единиц может влиять даже то, какая форма речи используется — устная или письменная. Первая тяготеет к краткости, вторая допускает усложнения, витиеватость. Но нельзя полагаться только на удобство изложения, ведь стиль личного письма отличается от научного доклада или делового документа.

Даже при написании конспекта лексический состав может различаться в зависимости от того, делает ли человек заметки для себя или пишет с учётом будущей проверки преподавателем. В первом случае он может использовать удобные для себя слова и сокращения, даже жаргонизмы, во втором же ему придётся соблюдать определённые нормы.

Стоит отметить, что деление лексики на нейтральную и стилистически окрашенную условно, ведь язык постоянно развивается и изменяется, значит, можно допустить переход слов из одного разряда в другой (даже в определении понятия нет строгих границ). Такое явление встречается часто, в одних случаях устанавливается новая норма, в других перемены не приживаются.

Важно уметь оценивать конкретную речевую ситуацию и помнить об уместности: учитывать стиль общения, его цель, отношения с собеседником (или аудиторией), собственный статус.

Иногда это является простой формой вежливости, но может случиться и такое, что от способности ясно и правильно выразиться зависит что-то серьёзное, ведь речь — это презентация человека, по которой его можно характеризовать со стороны.

Стилистически окрашенная лексика и лексика ограниченного употребления

Стилистическая характеристика слова определяется тем, как оно воспринимается говорящими: как закрепленное за определенным функциональным стилем или как уместное в любом стиле, общеупотребительное.

Стилевой закрепленности слова способствует его тематическая отнесенность. Мы чувствуем связь слов-терминов с научным языком ( квантовая теория, ассонанс, атрибутивный ); относим к публицистическому стилю слова, связанные с политической тематикой ( всемирный, конгресс, саммит, международный, правопорядок, кадровая политика ); выделяем как официально-деловые слова, употребляемые в делопроизводстве ( нижеследующий, надлежащий, потерпевший, проживание, оповестить, предписать, препровождается ).

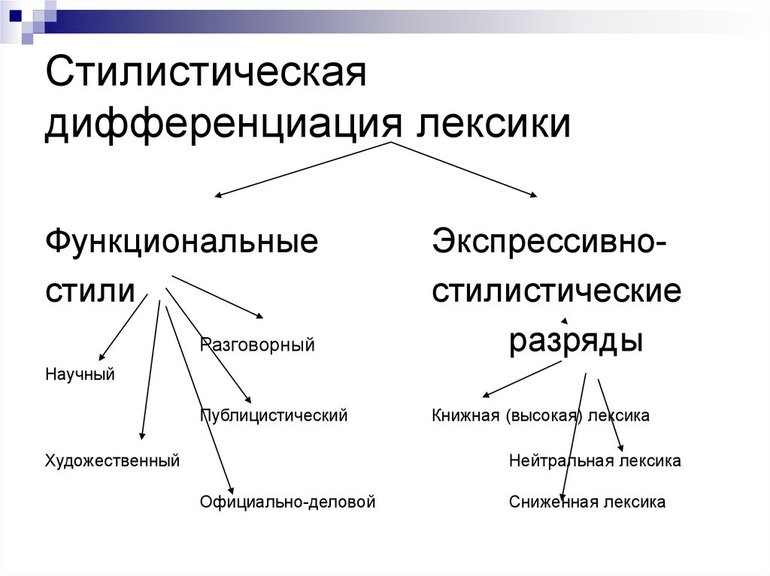

В самых общих чертах функционально-стилевое расслоение лексики можно изобразить так:

Функциональная закрепленность лексики наиболее определенно выявляется в речи.

Книжные слова не подходят для непринужденной беседы.

Например: На зеленых насаждениях появились первые листочки.

Научные термины нельзя употребить в разговоре с ребенком.

Например: Весьма вероятно, что папа войдет в визуальный контакт с дядей Петей в течение предстоящего дня.

Разговорные и просторечные слова неуместны в официально-деловом стиле.

Например: В ночь на 30 сентября рэкетиры наехали на Петрова и взяли в заложники его сына, требуя выкуп в 10 тысяч баксов.

Возможность использовать слово в любом стиле речи свидетельствует о его общеупотребительности.

Так, слово дом уместно в различных стилях: Дом № 7 по улице Ломоносова подлежит сносу; Дом построен по проекту талантливого русского архитектора и относится к числу ценнейших памятников национального зодчества; Дом Павлова в Волгограде стал символом мужества наших бойцов, самоотверженно сражавшихся с фашистами на шлицах города; Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом (Марш.).

В функциональных стилях специальная лексика используется на фоне общеупотребительной.

Эмоционально-экспрессивная окраска слов

Многие слова не только называют понятия, но и отражают отношение к ним говорящего.

Поэтому эмоциональную лексику называют оценочной (эмоционально-оценочной).

Особенностью эмоционально-оценочной лексики является то, что эмоциональная окраска «накладывается» на лексическое значение слова, но не сводится к нему, функция чисто номинативная осложняется здесь оценочностью, отношением говорящего к называемому явлению.

В составе эмоциональной лексики выделяют следующие три разновидности.

Так, о человеке говорят: шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, слон, медведь, змея, орел, ворона ; в переносном значении используют глаголы: петь, шипеть, пилить, грызть, копать, зевать, моргать и под обные.

Поскольку эмоциональную окрашенность этих слов создают аффиксы, оценочные значения в таких случаях обусловлены не номинативными свойствами слова, а словообразованием.

Изображение чувства в речи требует особых экспрессивных красок.

На лексическом уровне эта лингвистическая категория получает свое воплощение в «приращении» к номинативному значению слова особых стилистических оттенков, особой экспрессии.

Во всех этих случаях лексическое значение слова осложняется экспрессией.

Яркая экспрессия выделяет слова торжественные ( незабвенный, глашатай, свершения ), риторические ( священный, чаяния, возвестить ), поэтические ( лазурный, незримый, воспевать, неумолчный ).

Особая экспрессия отличает слова шутливые ( благоверный, новоиспеченный ), иронические ( соблаговолить, донжуан, хваленый ), фамильярные ( недурственный, смазливый, мыкаться, шушукаться ).

Экспрессивные оттенки разграничивают слова неодобрительные ( претенциозный, манерный, честолюбивый, педант ), пренебрежительные ( малевать, крохоборство ), презрительные ( наушничать, холуйство, подхалим ), уничижительные ( юбчонка, хлюпик ), вульгарные ( хапуга, фартовый ), бранные ( хам, дурак ).

Объединяя близкие по экспрессии слова в лексические группы, можно выделить:

1) слова, выражающие положительную оценку называемых понятий,

2) слова, выражающие их отрицательную оценку.

Эмоционально-экспрессивная окраска слов ярко проявляется при сопоставлении синонимов:

| стилистически-нейтральные: | сниженные: | высокие: |

| лицо | морда | лик |

| препятствие | помеха | преграда |

| плакать | реветь | рыдать |

| бояться | трусить | опасаться |

| прогнать | выставить | изгнать |

За словами п рогрессивный, правопорядок, державность, гласность и т.п. закрепляется положительная окраска.

Развитию эмоционально-экспрессивных оттенков в слове способствует его метафоризация.

Так, стилистически нейтральные слова, употребленные как тропы, получают яркую экспрессию.

Например: гореть (на работе), падать (от усталости), задыхаться (в неблагоприятных условиях), пылающий (взор), голубая (мечта), летящая (походка) и т.д.

Появление у слова в зависимости от контекста дополнительных экспрессивных оттенков значительно расширяет изобразительные возможности лексики.

Эмоционально-экспрессивная окраска слова, наслаиваясь на функциональную, дополняет его стилистическую характеристику. Нейтральные в эмоционально-экспрессивном отношении слова обычно относятся к общеупотребительной лексике (хотя это и не обязательно: термины, например, в эмоционально-экспрессивном отношении, как правило, нейтральны, но имеют четкую функциональную закрепленность). Эмоционально-экспрессивные слова распределяются между книжной, разговорной и просторечной лексикой.

Подразделения экспрессивно-окрашенной лексики

Д.Э. Розенталь выделяет 3 группы лексики:

1) Нейтральная (межстилевая)

2) Разговорная

3) Просторечная

1. Нейтральная (межстилевая) – это лексика, имеющая применение во всех стилях языка, она представляет собой разряд слов экспрессивно не окрашенных, эмоционально нейтральных.

Межстилевая лексика является основой для словаря как устной, так и письменной речи.

2. К разговорной лексике относятся слова придающие речи оттенок неофициальности, непринуждённости, но не выходящие за пределы литературного языка. Это лексика устной речи. Её характеризует неофициальность и эмоционально экспрессивная окрашенность. Большую роль при устном общении играют жесты, мимика, поза, интонация.

В группу разговорной лексики входят слова, разные по способу выражения, стилистической окраски и такие, в семантике которых уже заложена оценочность ( баламут, бедлам позеры и т. п.), а также такие, оценочность которых создаётся аффиксами, сложением основ ( старикашка, сапожище, бедняжка и т. п.). Разговорный характер имеют и слова с суффиксами субъективной оценки ( здоровенький, маленький, сынуля, домина и т. п.). К этой лексике принадлежат и слова фамильярные ( бабуля, дедуля, тётушка, сыночек и т. п.).

3. Просторечная лексика находится на грани или за пределами строго нормированной лексической литературной речи и отличается большей стилистической сниженностью по сравнению с лексикой разговорной, хотя границы между ними зыбки и подвижны и не всегда чётко определены.

Выделяют три группы просторечной лексики:

• Грубовато-экспрессивная лексика грамматически представлена существительными, прилагательными, наречиями и глаголами (зануда, обормот, негодяй и т. п.). Экспрессивность этих слов показывает отношение к какому-либо предмету, человеку, явлению.

• Грубовато просторечная лексика отличается большей степенью грубости: (рыло, балда, харя и т. п.). У этих слов сильнее экспрессия и отрицательное отношение к каким-то явлениям.

• К просторечной лексике относятся некоторые слова собственно просторечные, нелитературные, они не рекомендуются в речи культурных людей ( давеча, небось, авось, отродясь и т. п.)

Использование в речи стилистически окрашенной лексики

Особого внимания заслуживает применение терминологической лексики, имеющей наиболее определенную функционально-стилевую значимость.

Например: депозит (деньги или ценные бумаги, вносимые в кредитное учреждение для хранения); экспресс кредит (срочная ссуда, предоставление ценностей в долг); бизнес (предпринимательская деятельность, приносящая доход, прибыль); ипотека (залог недвижимости с целью получения долгосрочной ссуды); процент (плата, получаемая кредитором от заемщика за пользование денежной ссудой).

В основе каждого термина обязательно лежит определение (дефиниция) обозначаемой им реалии, благодаря чему термины представляют собой емкую и в то же время сжатую характеристику предмета или явления. Каждая отрасль науки оперирует определенными терминами, которые составляют терминологическую систему данной отрасли знания.

Термин обычно употребляется только в одной области.

Например: фонема, подлежащее – в языкознании, вагранка – в металлургии. Но один и тот же термин может употребляться и в разных областях. При этом в каждом случае термин имеет свое особое значение.

Например: Термин операция употребляется в медицине, в военном и банковском деле. Термин ассимиляция употребляется в языкознании, биологии, этнографии; ирис – в медицине и биологии (ботанике); реверсия – в биологии, технике, юриспруденции.

Становясь термином, слово теряет свою эмоциональность и экспрессивность. Особенно это заметно, если сопоставить общеупотребительные слова в уменьшительно-ласкательной форме и соответствующие термины.

Например: кулачок у ребенка и кулачок в машине, мушка – маленькая муха и мушка в значении «небольшой выступ на передней части ствола огнестрельного орудия, служащий для прицеливания», щечки ребенка и щечки у пулемета и т.п.

Уменьшительная форма общеупотребительного слова очень часто становится термином. Зубок от слова зуб в значении «костное образование, орган во рту для схватывания, откусывания и разжевывания пищи» и термин зубок – режущий зубец машины, инструмента. Язычок от слова язык в значении «подвижный мышечный орган в полости рта» и термин язычок – небольшой отросток у основания пластинки листа злаков и некоторых других растений. Молоточек от слова молоток в значении «инструмент для забивания, ударов» и термин молоточек – одна из слуховых косточек среднего уха и название различных ударных приспособлений в механизмах.

Научно-технический прогресс обусловил интенсивное развитие научного стиля и его активное влияние на другие функциональные стили современного русского литературного языка. Использование терминов за пределами научного стиля стало своеобразной приметой времени.

Изучая процесс терминологизации речи, не связанной нормами научного стиля, исследователи указывают на отличительные особенности употребления терминов в этом случае. Немало слов, имеющих точное терминологическое значение, получили широкое распространение и употребляются без каких бы то ни было стилистических ограничений.

В другую группу объединяются слова, которые имеют двойственную природу: могут быть использованы и в функции терминов, и как стилистически нейтральная лексика. В первом случае они отличаются специальными оттенками значений, придающими им особую точность и однозначность.

Таким образом, использование подобных слов за пределами научного стиля связано с частичной их детерминологизацией.