Что такое стимул жизни

Что такое стимул и как его подобрать?

Стимулы окружают нас повсюду, подобно погонщикам, направляя в определенною сторону. Но почему люди на них реагируют? Что это такое с позиций биологии и психологии? Каким образом они возникают? Насколько индивидуальны? Можно ли говорить об универсальности стимулов, либо для каждого человека существует определенный набор факторов, подталкивающих к действию? Как понять, что сработает в конкретном случае? Можно ли предугадать возможные последствия? Ответ на эти вопросы – хороший стимул к прочтению статьи.

Что такое стимул?

Стимул — это определенный фактор, который вызывает ответную реакцию организма. Понятие можно рассматривать в двух плоскостях. В первом случае, речь идет о биологическом аспекте. Во втором – о психологическом.

С физиологической точки зрения стимул становится синонимом раздражителя. Не зря само слово в переводе с латинского означает металлический наконечник, который крепится на шесте и служит, чтобы подгонять крупный рогатый скот. В биологии стимулами считаются любые раздражители, которые заставляют организм реагировать.

Они универсальны и практически одинаково влияют на любое живое существо. Например, раскаленная поверхность сковородки – это мощный стимул одернуть руку / лапу / крыло / хвост / плавник. Влияние такого фактора можно предугадать практически со стопроцентной гарантией. Вряд ли кто-нибудь продемонстрирует другую реакцию, прикоснувшись к сильно нагретому металлу.

Если говорить о стимуле с точки зрения психологии, то под этим явлением подразумевается мотив, который заставляет действовать. Здесь уже имеет место индивидуальная чувствительность. Например, расставание с девушкой, которая ушла к другому – ощутимый стимул для любого человека. Только последствия его будут разными, в зависимости от личных качеств.

Один усиленно займется карьерой и спортом. Второй попытается ее вернуть, либо начнет искать замену. Третий просто сопьется или подсядет на наркотики. Четвертый устроит скандал и, возможно, даже начнет распускать руки. Пятый просто «уйдет в себя», на некоторое время изолировавшись от окружающих. Шестой только обрадуется, сообщив любовнице, что можно больше не прятаться. Седьмой пересмотрит свои жизненные приоритеты и тоже уйдет к другому. Один и тот же стимул может стать мотивом для разных поступков, что необходимо учитывать, пытаясь воздействовать на поведение других людей.

Иногда возникает путаница, когда говорят о стимуляции и стимулировании. Слова практически идентичные, но их смысл отличается. Стимуляция – это воздействие на биологическом уровне. Например, световые раздражители, звук, запах и т.д. Известно много веществ-стимуляторов, которые влияют на память, интеллект, выносливость или другие качества человека.

Что такое стимулирование?

Стимулирование — это психологическая мотивация, которую кто-то применяет сознательно, чтобы побудить другого человека к действиям. Чаще всего, это родители и учителя, которые пытаются заинтересовать ребенка учебой, либо работодатели, стремящиеся повысить результативность труда своих подчиненных. Стимулировать можно двумя диаметрально противоположными подходами.

В первом случае – поощрять за успехи. Во втором – наказывать за недочеты. В народе этот дуализм называется методом «кнута и пряника». Психологические стимулы бывают внешние и внутренние. Например, если шеф предлагает потрудиться внеурочно, обещая за это премию, речь идет о внешней мотивации. Когда человек решил выучить китайский язык, потому что ему просто интересно – то можно говорить о внутренних мотивах.

Как подобрать стимул?

Этот вопрос не однозначен. Каждому человеку требуется индивидуальный подход. Проще подобрать стимул для себя, но в вопросах воздействия на других людей следует быть очень осмотрительными. Необходимо понимать, готов ли человек взять на себя ответственность. Также, важный момент – ради чего решено кого-то мотивировать.

Допустим, родители воспринимают ответственно свою миссию, связанную с развитием ребенка. Когда они его ведут в секцию или на учебу, то делают это с благими намерениями. Конечно, им стоит проанализировать склонности своего сына или дочки, чтобы подобрать самые правильные стимулы. Родители могут спрогнозировать, насколько эффективным окажется очередной мотивирующий фактор, с тем, чтобы усилить его, либо исключить из арсенала методов.

Если же речь идет о постороннем человеке, к тому же, еще и взрослом, то любой стимул необходимо тщательно проработать, продумав возможные варианты развития событий. Ведь, чем старше кто-то становится, тем больше морального «груза» он в себе накапливает. Хорошая мотивация для одного сотрудника, вызовет затяжную депрессию у другого, вогнав его в состояние стресса или апатии. Поэтому, прежде чем подобрать стимул, желательно проанализировать поведение человека, хоть примерно поняв стереотипы его мышления. Иначе можно перепутать «кнут» с «пряником», стимулируя бездельника или угнетая трудягу.

Чтобы такого не произошло, лучше мотивировать только тех, кого хорошо знаешь и точно уверен, что им это необходимо, когда понимаешь, какой эффект вызовет то или иное действие. Иначе может произойти как в поговорке о «медвежьей услуге», когда вроде хотел добра, только спасибо никто не говорит. Но если цель оправдана и поведение человека предсказуемо, какой стимул выбрать? Известны ли наиболее универсальные и эффективные методы, которые точно не навредят? Как понять, что усилия вложены в верном направлении? Обо всем этом сейчас и поговорим.

Какие стимулы наиболее эффективны?

При неумелом использовании любые стимулы окажутся неэффективными, либо даже вредными. Каждое воздействие должно быть уместно. При этом существуют приемы, которые в большинстве случаев производят нужный эффект. К ним относятся такие мотиваторы:

1. Личный пример.

Эффективный стимул – демонстрация благодаря личному примеру. Допустим, начинающие бизнесмены пришли на тренинг, чтобы получить вдохновение для финансового успеха. Если бизнес-тренер покажет себя богатым и успешным, это будет дополнительным стимулом для его слушателей. Если же тот, кто выступает перед аудиторией, не вызывает у нее доверия, не может впечатлить своим примером, то мотивация у присутствующих будет значительно снижена.

2. Благодарность.

Просто спасибо или его материальный эквивалент (деньги, подарок, магарыч) оказывают достаточно мощное стимулирующее влияние. Если выразить признательность «авансом», это называется подкупом. Если за уже выполненную работу – то благодарностью. Условно к ней относится оплата труда сотрудников, либо их премии. Это тоже, по большому счету, благодарность за хорошо выполненную работу. В быту «спасибо» может прозвучать, как в устной форме, так и «булькнув» на столе. Главное понимать, что благодарность оказывается хорошим аргументом для выполнения работы. Даже если она последует за уже свершившимся действием, то будет мотивировать человека к большему усердию в случае повторения просьбы, либо поручения.

3. Просьба.

Удивительно, как многие недооценивают силу обычной просьбы. На это обращают внимание даже писатели, занимающиеся вопросами успеха и личной эффективности. Ведь порой достаточно просто попросить человека об одолжении, чтобы стимулировать его к определенным поступкам. Не стоит придумывать многоуровневые алгоритмы действий, изобретать «колесо» и включать режим стратега. Достаточно просто попросить. Все-таки воспитание играет свою роль, и многие люди стараются ответственно относиться к тем, кто их о чем-то просит.

4. Самоутверждение.

По иерархии потребностей, сформулированной Абрахамом Маслоу, признание и самоутверждения находятся на довольно высоких ступенях. Они свойственны развитым личностям, которые смогли перешагнуть свои природные желания. Когда человек сыт, не хочет пить и чувствует себя в безопасности, наступает черед более сложных потребностей, затрагивающих социальную составляющую личности.

Самоутверждение перенимает «львиную долю» жизненной мотивации, поскольку дает ощущение личной значимости. После удовлетворения базовых потребностей, человек начинает задумываться о том, какое место в обществе он занимает. Появляется желание самореализоваться, достичь большего, доказать что-то самому себе или окружающим. Этот стимул иногда превышает все остальные, заставляя человека забыть даже о еде и питье, пока он не испытает удовлетворение от хорошо выполненной работы.

5. Конкуренция.

Соревнования – хороший стимул для всех азартных людей. На спор они иногда способны на такое, о чем в другое время и подумать не решаются. Конечно, от глупых или опасных пари лучше отказываться, но в случае полезного задания, можно применить и такой прием. Например, ничего плохого в том, чтобы поддерживать здоровую конкуренцию в спортивных, ученических или трудовых коллективах. Только желательно это делать без фанатизма. Иначе можно «загонять» спортсменов до полуобморочного состояния, либо перессорить между собой учеников или сотрудников. Во всем нужно знать меру, тогда любой прием окажется полезным.

6. Интерес.

Лучший способ мотивировать к действиям – заинтересовать. Когда возникает увлеченность, не требуются никакие другие мотиваторы. Допустим, родители пытаются заставить своего сына записаться на секцию бокса. Он упирается, не желая туда ходить. В определенный момент этот паренек получает «по ушам» на дискотеке, и ситуация кардинально меняется. Он понимает, что навыки самообороны полезны, и начинает посещать тренировки без дальнейших уговоров. Возникает интерес, который служит мощным стимулом к занятиям.

7. Визуализация.

Еще один эффективный способ увеличить производительность труда – визуализировать будущий результат. Например, кто-то решил насобирать денег на машину. Если он четко представит свою цель, продумает наименьшие детали, то этот образ станет хорошим стимулом для усердной работы. Чем отчетливее будет выглядеть эта «картинка», тем сильнее она сможет мотивировать. Визуализация влияет на эмоции, которые намного быстрее задействуют подсознание. Чем глубже проникнуть в психику, тем больше внутренних резервов организма можно активировать, тем самым приближая достижение результатов.

Человек способен на многое. Все определяет мотивация. Если ее достаточно, то практически не существует нерешаемых задач. Учеба, карьера, наука, спорт, творчество – во всем этом можно добиться больших высот, было бы желание. Люди бросают вредные привычки, выигрывают соревнования, прыгают с парашютом и совершают много других поступков, если для этого есть стимул. Если научиться мотивировать самого себя, можно добиться успеха и вдохновить к этому окружающих.

Стимул человека

Как наделить свою жизнь стимулами? Не обязательно создавать их много. Важно продумать какой-нибудь один стимул и двигаться с ним к обретению цели. Если вы не можете сами определить степень важности стимула, который пытаетесь применить для своей жизни, постарайтесь оперировать очень легким планом, который сами же должны для себя разработать.

Для начала стоит научиться различать стимул и мотивацию. Стимул — это первооснова мотивации или самомотивации. Можно объяснить это на конкретном примере. Допустим, вы хотите получить за свою работу определенное дополнительное вознаграждение. Это и есть стимул. Чтобы получить вознаграждение, вам придется много работать и выполнять задания на высоком уровне. Это уже мотивация. Теперь важно научить себя чувствовать потребность в стимуле. Иначе говоря, стимул — это мечта. А как можно полноценно жить и работать без мечты?

Мечта — это повод действовать. Давно известно, что заполучить желаемое эффективнее и проще всего тогда, когда для достижения цели человек прилагает максимальные усилия. Первый шаг к достижению цели — разработать стимул.

Стимул человека может относиться к разряду таких категорий как:

Подталкивание к определенным действиям в любом из этих случаев зависит от характера стимула.

Экономический стимул. Желание получить вознаграждение за работу или занятие — это экономический стимул. В этом случае вы должны отчетливо осознавать свои возможности, чтобы не требовать невозможного. Если вы требуете, например, от работодателя сумму, которая не соответствует качеству выполненной вами работы, вы намечаете себе ложный стимул. Решение же экономических задач и повышение эффективности работы максимально продуктивно тогда, когда вы реально оцениваете свои возможности, проявляете их на практике и получаете заслуженную высокую оценку.

Социальный стимул. Некоторым людям важно осознавать, к какой социальной прослойке они принадлежат. Таким образом, если вы хотите пробиться из простого рабочего в начальники — распишите себе по пунктам, что для этого нужно и как вы намерены продвигаться по служебной лестнице. Своих поисков мало. Нужно советоваться, пользоваться специальной литературой и, конечно же, работать на износ, чтобы обеспечить себе прекрасную репутацию и заслужить доверие.

Психологический стимул. Многие люди пытаются всеми силами получить гармонию своего внутреннего мира. Если в случае с экономическим стимулом человеку важен материальный доход, то психологический стимул не предполагает вознаграждения на первом месте. Тут более важен психологический аспект. Человек, заканчивая делать отчет, получает душевное равновесие и спокойствие, к чему он, собственно, и стремился.

Нравственный стимул. Если у человека сложный характер для работы в коллективе, это может стать причиной сложного отношения к себе. Кроме того, на продуктивность работы это тоже влияет. Если человеку работа очень важна — появляется стимул стать уважительнее и внимательнее к работникам, чтобы на будущее не попасть в подобную нелепую ситуацию.

Но это общий набор стимулов. У каждой категории стимулов можно выделить определенную предметную область и опираться на совсем другие ценности. К примеру, для кого-то стимулом является покупка роликов, а кому-то важнее поработать всю неделю так качественно, чтобы в выходной день отключить телефон и наконец-то выспаться. Именно поэтому стимул человека — это прекрасное жизненное кредо, которое выражается в маленьких, но приятных вознаграждениях за труд.

Что такое стимул – для чего нужен, сравнение с мотивацией, материальные и нематериальные стимулы

Иногда жизненные обстоятельства вынуждают человека поступать помимо его воли. Некоторые и вовсе не могут найти для себя причину, чтобы выполнить определенные задачи. Нужно разобраться, что такое стимул, это знание может пригодиться для самостимулирования при выполнении важной, но скучной работы.

Стимул – что это?

Термин пришел из латинского языка, stimulus – это шест, при помощи которого управляли слоном. Второе значение – остро отточенный стальной наконечник на палке-погонялке. В настоящее время слово приобрело новое широко распространенное значение и стало обозначать сильный побудительный момент. Роль погонщика в современном мире выполняет сама жизнь через ситуации и окружающих людей. В физиологии стимул означает раздражение тканей организма, которое вызывает ответную рефлекторную реакцию.

Для чего нужен стимул?

Как и первоначальный вариант использования физического предмета, этот современный нематериальный феномен обозначает побуждение к действию. Только сейчас в роли слонов выступают люди. Стимуляция действует в следующих случаях человеческой жизни:

Стимул и мотивация – в чем разница?

По результату действия эти понятия одинаковы. Мотивация и стимулирование побуждают человека двигаться вперед. Разница между ними состоит в характере силы, заставляющей человека что-либо делать. Она заключается в следующем:

Виды стимулов

В зависимости от направления воздействия подразделяются на:

Поведенческие стимулы, которые касаются материальных поощрений, могут быть:

Что такое стимул нематериального плана, можно понять, если учесть, что человек – это существо одухотворенное и социальное. Стимулирование может быть:

Материальные стимулы

Побудительная причина может вызываться у работников, если администрация будет увеличивать им заработную плату. Поводом для этого может служить:

Отрицательное стимулирование выражается в лишении премии и надбавок. Что такое материальный стимул в не денежном выражении:

Нематериальные стимулы

Стимулирование человека таким способом многообразнее и шире, чем материальная заинтересованность. Психологи выделяют следующие нематериальные стимулы:

Методы стимулирования

Один из самых распространенных приемов побуждения к действию называется «кнутом и пряником». Эта комплексная система стимулирования включает в себя два метода. Специалисты выделяют еще несколько:

Как жить, если нет стимула?

Необходимо учитывать, что стимулирующая сила конечна и может закончиться. Если побудительная причина поведения иссякла, психологи советуют следующее:

Как найти стимул?

Эта ситуация напоминает заход парусного судна из океана в реку с быстрым течением. Матросы на лодке транспортируют якорь. Доплыв до места, они сбрасывают его. Выбирая якорную цепь, корабль подтягивается по реке. Стимулирование труда при отсутствии стимула можно добиться маленькими хитростями:

«Волшебный пинок». Что такое мотивация и почему найти ее можем только мы сами

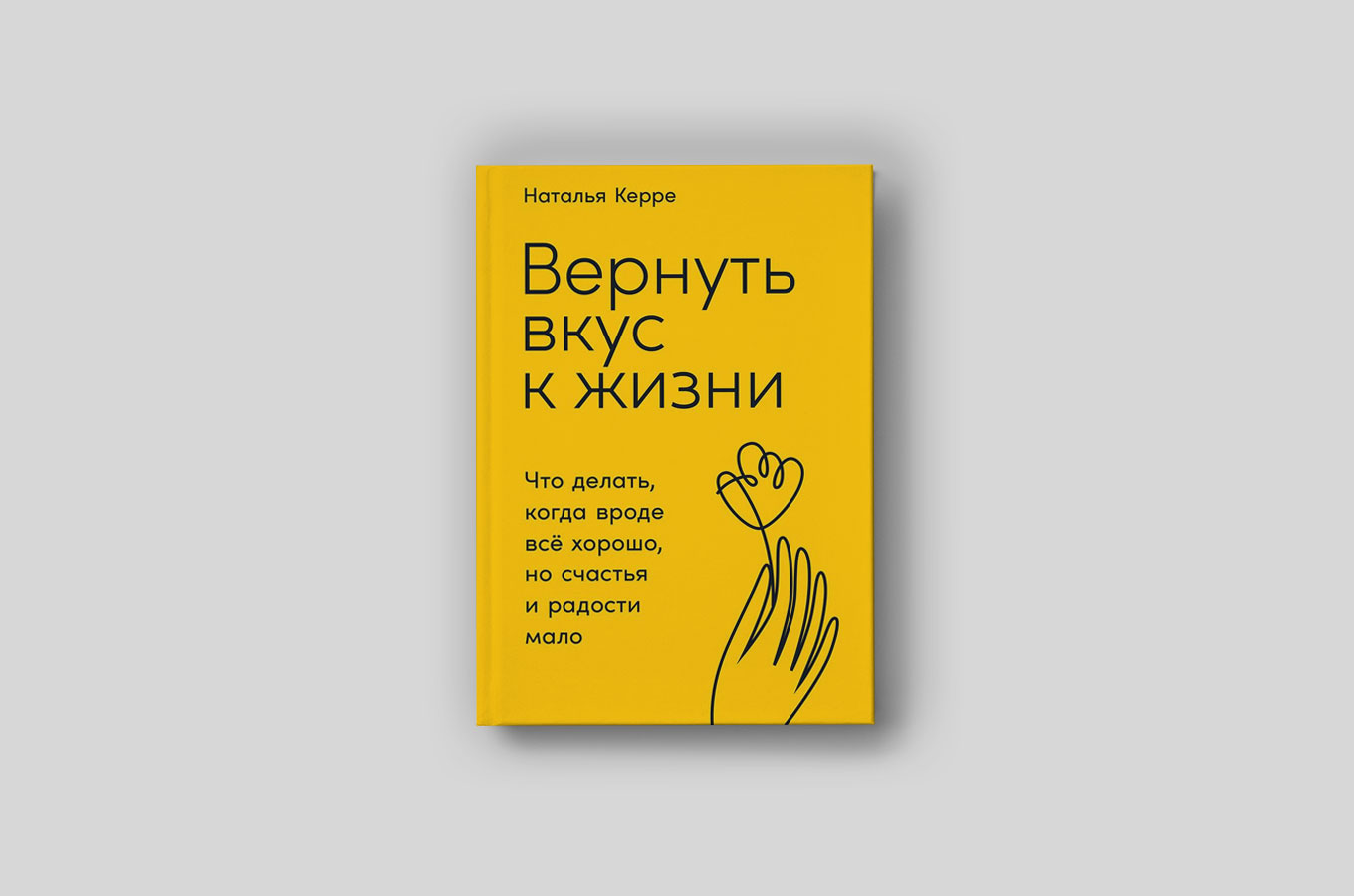

Что такое мотивация? Это внутренняя причина делать что-то. Главным «двигателем» для большинства тех, кто смог добиться чего-то значимого для себя, изменить свою жизнь, становится то, что они очень хорошо помнят о том, откуда стартовали. И они просто не могли не делать этого, потому что по-настоящему хотели что-то изменить. Но зачастую, мы принимаем за мотивацию навязанные обществом стереотипы успеха, карьеры или красоты, при том что сами не верим в них, да и в общем-то не соответствуя им чувствуем себя комфортно. Стереотипы не могут стать подлинной мотивацией. Осенью у «Альпина Паблишер» выходит книга «Вернуть вкус к жизни» психолога-консультанта Натальи Керре о том, как понять, чего мы хотим на самом деле. Inc. Russia публикует отрывок из нее.

Эта загадочная мотивация: где ее раздают?

Даже если ты проиграл, пройдет время, и ты поймешь, что слова «я попробовал и не смог» звучат куда достойнее, честнее, выше и сильнее банального оправдания «я мог бы, если бы попробовал».

Хотите узнать конкретный рецепт, как заработать миллион? Или как сделать так, чтобы больше никогда не злиться, не расстраиваться и вообще не попадать в разные неловкие ситуации? Или как выйти замуж за миллионера? Или как собирать стадионы? Или как стать самым-самым красивым? Или как оказывать влияние на других людей и заставлять их делать так, чтобы они выполняли все ваши прихоти? Или как всем нравиться? Эта книга не для вас. Можете смело закрыть ее и оставить на книжной полке магазина. Или подарить дальнему нелюбимому родственнику. Или оставить на сиденье в метро.

Эта книга — о другом. Она не дает быстрых, готовых, пошаговых рецептов. Она о том, как познакомиться с собой и услышать, что этому настоящему внутри вас нужно на самом деле. О том, как найти свою дорогу и набраться смелости вступить на нее и пройти до конца. Она о том, как строить внутри себя свой собственный мир. И еще немного о том, как творить чудеса собственными руками. Это будет непросто, гораздо сложнее, чем остаться на любимом диване и прожить жизнь, следуя теми дорогами, которые были протоптаны тысячами ног до вас. Но если вы готовы рискнуть и приложить немного сил, если оставаться там, где вы есть сейчас, для вас невыносимо, — пожалуй, эта книга для вас.

Начну с небольшой истории.

Жила-была девочка. Из-за полученного кислородного голодания при родах девочка в первые годы жизни при любых сильных эмоциях переставала дышать. Становилась белого цвета и теряла сознание. Родителям сказали: «У вас глубоко больной ребенок, нужны нейролептики, и… смиритесь, проблемы жуткие». Родители были молодые и самонадеянные, они решили обойтись без нейролептиков. Девочка пошла в школу на год раньше сверстников. Спустя много лет, когда девочка решала, кем стать, и пришла подавать документы в один из ведущих педагогических вузов страны, ей сказали: «Ну зачем вы сюда пришли, вы никогда не станете дефектологом, вы же тотально профнепригодны». У девочки был дефект дикции, куча браслетов-фенечек на руках и странные взгляды на детей с особенностями — она говорила, что нет необучаемых и работать нужно со всеми — даже самыми «сложными» и «безнадежными».

Через несколько лет девочка читала лекции в этом вузе, и на задних рядах сидели ее бывшие преподаватели, старательно конспектируя все сказанное. В то время, учась в аспирантуре вуза, в который ее не хотели принимать, девочка была на кафедре единственным специалистомпрактиком по вопросам аутизма и детской шизофрении.

Прошло еще несколько лет. Жизнь была разной, хорошей и не очень, но всегда — насыщенной. Пожалуй, слишком. Постоянно забывая про отдых, девочка заболела. В итоге лишний вес, боли, две операции, гормонотерапия, изменившееся до неузнаваемости отражение в зеркале и замаячившая впереди череда новых операций. Вокруг было много знакомых, которые, сочувственно кивая, говорили девочке: «Смирись, теперь так будет всегда, надо принять ситуацию. Ты, главное, не перегружайся особо, береги себя».

Как только сняли швы после последней операции, девочка, которая никогда не занималась спортом (и учителя в школе говорили: «Ты очень неспортивная!»), пошла в фитнес-студию. Спустя год у девочки было восемь тренировок в неделю: танцы по двум направлениям и регулярные занятия в тренажерном зале. И вес времен студенчества.

Этой девочке много чего еще говорили: «Ты никогда не сможешь заниматься частной практикой, и никогда не выпустишь книгу, и никогда не будешь играть на сцене». Но, впрочем, девочка, которая последовательно сначала полностью ушла в частную сферу, где совместила любимую дефектологию с психологическим консультированием семей, затем выпустила книгу, а потом начала писать сценарии и играть в спектаклях, всегда в глубине души знала, что по большей части это все пустая болтовня.

Вся моя жизнь — вопреки и через «невозможно». И как я могу всерьез относиться к этому «невозможно», которое, как клеймо, лепят на тех, кто рядом, и на самих себя люди, которые даже не попытались?

Как мотивировать себя на серьезные изменения в жизни? Как я понимаю мотивацию?

Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию. Это психофизиологический процесс (в котором обязательно участвуют и тело, и психика), управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость, это способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Где же взять эту мотивацию, в просторечии «волшебный пинок», который направит в полет к вершинам мечты? Разочарую. Нет такой волшебной кнопки, которая запустит в вашей голове движение стрелки от «не хочу» к «хочу всегда». Более того, даже если стрелка и качнется в сторону «хочу», ее положение всегда будет достаточно неустойчивым. Нет способа, который раз и навсегда создаст вам мотивацию, сделает так, чтобы вы всегда были энергичны и направляли все силы на достижение задуманного. Несмотря на обилие тренингов и книг (включая эту) по развитию мотивации и работе над собой, основная работа будет происходить внутри вашей головы. Да, именно так: для того чтобы мотивация устойчиво закрепилась, придется довольно долго ее проращивать и тщательно ухаживать за ней. Готовы? Тогда можно смело читать дальше.

Человеческая психика работает так, что большинство «положительных» подкреплений (мечты о светлом будущем, визуализации, поиск в себе положительных качеств — что там нам еще обычно предлагается?) работает только короткое время (от часа до примерно пары месяцев). Пожалуй, единственное, что срабатывает с гарантией, — понимание, что до дна вы уже долетели, дальше падать некуда и остается только оттолкнуться для движения вверх. Это как у маленького ребенка, когда в первую очередь закрепляется то, что вызвало сильные ощущения со знаком минус: дотронулся до горячего утюга — обжегся, подошел к большой собаке, а она громко залаяла — испугался. Наша психика в первую очередь фиксирует то, что связано с риском для жизни, что угрожает нашему благополучию. Поэтому одной из сильнейших мотиваций, которая работает долго (иногда пожизненно), является понимание, что вы больше так, как сейчас, жить не можете и не хотите.

Если вы любите порассуждать о том, какие горы свернете, но в глубине души вам и так неплохо, — не ждите, перемены не наступят. Очень характерный в этом плане пример — люди, которые очень любят порассуждать о том, что пора худеть, охотно добавляются во все группы о похудении в соцсетях, распечатывают и вешают на холодильник список «полезных» и «вредных» продуктов и постоянно сидят на форумах тренирующихся, закусывая это приятное общение тарелкой пельменей с майонезом. Вовне транслируется «хочу похудеть», но в глубине души человека и так вполне устраивает его неспешный образ жизни с печеньками и «Макдоналдсом». Вот и получается противоречащая сама себе схема: вроде бы много внешней активности, «но что-то никак не худеется, наверное, это кость широкая или гормоны». На самом деле, если бы не давило общественное мнение, пропагандируя худобу как эталон красоты, человек бы даже не думал в сторону сброса веса.

Можно всерьез замотивироваться, только если вам по-настоящему неудобно в настоящем моменте, а не просто кто-то сказал, что вы не должны находиться там, где находитесь. Вы понимаете, что жить так, как сейчас, — невыносимо для вас, что вы долетели до своего персонального дна.

Если ваши рассуждения о необходимости перемен обусловлены исключительно давлением извне: мнением общества («быть худым — это красиво»), давлением родственников («мама говорит, что я очень поправилась после родов, нужно худеть») и т. д., то мозг быстренько придумает, что ответить внешнему миру («я очень стараюсь похудеть, но никак не получается, наверное, это невыполнимо»), и позволит вам вести прежний образ жизни. Кнопка «пуск» включится в голове, когда вы честно признаетесь себе, что у вас проблема и вам с этой проблемой жить не нравится. Она может быть какой угодно: сложности со здоровьем или с личной жизнью, усталость от пустой и серой повседневности, приступы острой тахикардии, которые вызывают чей-то образ жизни и карьерный рост…

Меня когда-то поразил один из принципов, который озвучивается в уставе «Общества анонимных алкоголиков»: «Признайтесь себе, что вы проиграли».

Это на самом деле совсем непросто; когда вы первый раз попробуете, поймете, насколько это трудно. Что-то внутри вас завопит: «Нет, я не могу проиграть, я хороший, я добрый, я умный! Я этого не заслуживаю!» Признать себя проигравшим — это сложно. Но только из этой позиции ваш мозг начнет искать выход, потому что признает наличие проблемы реальностью. Хотя, в принципе, вы можете оставаться там, внизу, только поймите, что это ваш выбор и ответственность за него тоже будете нести вы. Помимо кучи других плюсов, психика и тело человека до крайности адаптивны: немного полежав в неудобной позе или пожив в неприятной жизненной ситуации, можно к ней приспособиться. Люди, годами пьющие кофе «три в одном», привыкают к нему настолько, что не думают, что чего-то лишены, и в магазине даже не посмотрят в сторону натурального. Время и привычка приглушили химическую приторность вкуса.

Исходить сразу будем из того, что каждый человек имеет право оставаться в ж…пе, если ему этого хочется. Главное, чтобы, если вы сотворите это со своей жизнью, у вас не возникло желания сделать ответственным за свое местонахождение кого-то из тех, кто рядом (маму и папу, неблагодарных клиентов, несправедливого начальника, политику партии и Господа Бога). Вам больше 18 лет? Значит, ответственность за ситуацию и место, в которых вы находитесь, лежит только на вас. Если вы решили, что вас по какой-то причине не устраивает происходящее, — всплывайте. И в дальнейшем, когда градус первой мотивации, которая была основана на эмоциональной волне («Сейчас я встану с дивана и всех порву»), падает, самой мощной поддержкой будут воспоминания о том, как вы себя чувствовали, лежа на своем персональном дне.

Вы понимаете, что находитесь сейчас на этом своем личном дне? Это прекрасно. Хорошо запомните это ощущение, если хотите — запишите или снимите видеообращение к самому себе, рассказав, как вы себя чувствуете сейчас. Это та точка отсчета, с которой начнутся серьезные (и обязательно к лучшему) перемены, зафиксируйте ее.

Признайтесь себе: даже если не знаете пока, как хотите, — не хотите так, как сейчас.

Кстати, дно совсем не обязательно будет выглядеть как задворки мироздания. Мое дно было вполне уютным. Хорошая рабочая планка (на тот момент я занималась тем, что проводила занятия с детьми с особенностями развития), нормальный, стабильный доход. Любовь со стороны семьи, друзей, коллег, просто малознакомых людей. Я делала «важное дело» — занималась коррекцией детей с особенностями развития, работала с их родителями и искренне верила, что добро спасет этот мир. Естественно, стараясь поступать исключительно по законам «хорошего человека»: не отказывать, отдавать последнее, изо всех сил стараться никому не причинять неудобства. Плюс двадцать пять килограммов лишнего веса, полностью порушенное здоровье и все чаще преследующие мысли, что я не узнаю себя в зеркале и не понимаю, для чего мне жить дальше, если вроде все и так уже достигнуто. Впереди отчетливо замаячил диагноз «онкология», здоровье продолжало ухудшаться, вес — расти, как и непонимание, а что я, собственно, делаю в этом мире. Все чаще я ловила себя на мысли, что мою жизнь можно описать фразой «Все хорошо, но ничего хорошего».

Окружающие пожимали плечами на все мои попытки рассказать, что именно меня не устраивает, и старались убедить, что «От бобра бобра не ищут» — в смысле, а чего тебе, собственно, нужно? Я слушала и очень долго силилась не думать о чем-то другом, заново полюбить окружающее. В какой-то момент я поняла, что больше так не могу. Причем об этом кричало даже тело, со временем превратившееся в комок зажимов, и постоянное ощущение нехватки кислорода, когда вдыхаешь-вдыхаешь и не можешь вдохнуть.

Урок, который я вынесла оттуда, из тех дней, помогает до сих пор. Главным ориентиром для вас должно стать то, что вам некомфортно. Некомфортно сначала на уровне эмоций — причем это может быть и откровенный дискомфорт («Я так больше не могу»), и просто какое-то непонятное ощущение, что жизнь не приносит вам радости, все вокруг стало каким-то безвкусным. А потом и на уровне тела: боли в спине, появившиеся или обострившиеся хронические заболевания — это звоночки, что пора что-то менять. Кстати, не раз замечала, слушая приходящих на консультации, что часто серьезные заболевания вплоть до онкологии возникают тогда, когда люди теряют смысл, ориентир, не понимают, зачем жить дальше. Причем часто внешне все в порядке: есть работа, семья, какое-то подобие досуга. Казалось бы — жить и радоваться, плыть спокойно в своем ленивом потоке. А человек не может ответить, ради чего встает утром, жалуется, что его ничего не радует, пожимает плечами, говорит: «Да вроде все в порядке» — и отводит потухшие глаза.

Пока со стороны все выглядит прекрасно, не придраться. Но тело обмануть сложнее, чем мысли, оно древнее, и, в отличие от мозга, тут почти все завязано на плохо поддающиеся сознанию механизмы (нельзя заставить сердце перестать биться, или повысить артериальное давление, или нормализовать уровень гормонов силой мысли). И тело уже знает: что-то не так, вы свернули куда-то не туда, хотя вы все еще пытаетесь убедить себя, что все хорошо, просто замечательно и нужно лишь потерпеть. Часто иллюзия эта держится на воспоминаниях о том, что раньше все было хорошо: и отношения, в которых вы сейчас задыхаетесь, раньше приносили радость, и на работу раньше ходили с удовольствием, и посиделок в баре с друзьями в качестве хобби было достаточно. А теперь что-то начало разлаживаться. И вы все еще уговариваете себя потерпеть, бежите за тем слабым запахом радости, который пока витает в воздухе, и вам кажется, что совсем немного осталось продержаться, и все будет как раньше.

Почему все могло «испортиться»?

Вы сами могли «перерасти» прежнюю жизнь: либо изменились вы (стали опытнее, выросли интеллектуально, у вас расширился круг знакомых и там вы увидели примеры другой жизни, и т.д.), либо изменилась внешняя среда (сменилось начальство на работе, направление деятельности фирмы, прежних друзей окончательно засосал быт). Могло быть так, что исходные данные остались неизменными, но вы стали осознаннее, глубже смотреть и на мир вокруг, и на себя самого. И именно поэтому вас перестали устраивать и вы сами, и мир вокруг. Могло случиться так, что вы перенесли сильный стресс, горе (смерть близкого человека, сложный развод или предательство любимого человека, болезнь ребенка), случилось нечто, что разрушило ваш прежний мир, из него выпали какие-то важные кирпичи, и новый мир приходится строить с нуля, а он отчаянно не подходит под прежние мерки. В любом случае не стоит ни пугаться, ни возвращаться обратно, если однажды вы поняли, что вам стало тесно в прежнем пространстве и самом себе.

Не стоит пытаться влезть в прежнюю радость как в одежду, которая стала вам мала. Возможно, сейчас именно тот момент, когда нужно поблагодарить прошлое за все хорошее, что в нем было, и отпустить восвояси. Поверьте, жизнь такая огромная и разнообразная, что в ней еще будут поводы для радости и множество шансов получить предложения, значительно интереснее тех, с которыми вы на самом деле уже готовы расстаться, но по привычке боитесь отпустить. Будь это не так, вы бы не чувствовали того, что чувствуете сейчас: неуютно, некомфортно, смутные пока мысли о том, что что-то не так, или отчетливое ощущение, что вы находитесь внутри ситуации, которая невыносима.

Кризис — прекрасный момент для скачка вперед, к той жизни, о которой вы давно мечтали.

Что происходит, если слишком долго игнорировать сигналы о том, что пришло время перемен и ваша жизнь идет куда-то не туда? В этот момент организм словно запускает механизм самоуничтожения. Он прочитал в вашем подсознании сообщение: «Жить больше незачем» и решил, что раз незачем — можно сворачивать программу на жизнь. Достаточно просто внимательнее прислушаться к своему организму, чтобы считать эти сигналы. И изменить программу, пока не поздно. Даже после серьезного заболевания и сложных операций быстрее выздоравливают и восстанавливаются те, кто успел соскочить с этих рельсов, сосредоточился, кроме собственных боли и отчаяния, на том, за что в жизни можно уцепиться. Если все ваши мысли сосредоточены на том, что вы страдаете, разваливаетесь, жизнь — сплошная боль, моральная и физическая, — организм воспринимает это как программу к действию. Если, кроме этого, у вас в жизни есть что-то еще (мечты, планы, незавершенные дела), мозг переключится на это. Так что даже на больничной койке, даже после самого страшного горя можно и нужно мечтать. В нас заложены мощные механизмы самовосстановления для достижения ясных целей. Мы не можем повлиять на процессы, происходящие с телом, но можем переключить стрелку, указывающую направление, в мозге. А он уже переключит и тело.

Мечты действительно держат на плаву. Мечты — это не только приятный досуг. Это то, что может помочь вам всерьез и навсегда изменить жизнь. Поверьте, это испытано на собственном опыте.

Когда я шла на первую операцию, все мысли были только о собственных страданиях, «болезнь — это наказание» и «я это не заслужила». Мой замечательный врач, выписывая меня, сказал: «Живи обычной жизнью, это твое главное лекарство». Тогда я это восприняла чуть ли не как оскорбление. Как же так?! Я болею! Мне ничего нельзя! С этой установкой я прожила еще несколько лет, жалея себя, разваливаясь на части и периодически собираясь ползти в сторону кладбища. Я болею! Я наблюдаюсь у онколога! Какие планы и мечты?! Нет, они были и понемногу реализовывались; пожалуй, именно это помогло оттянуть вторую операцию на несколько лет. Между двумя операциями я успела выпустить первую книгу и начала ставить спектакли. При этом окончательно добив здоровье и обзаведясь еще кучей лишних килограммов (какой спорт, мне ничего нельзя!). Казалось бы — реализация планов налицо, а где обещанные бонусы — чудеса, исцеление и благодать? Но я до сих пор уверена, что промежуток между операциями в шесть лет — заслуга как раз тех дел, ради которых мне хотелось открывать глаза утром. Если бы не они — второй раз в руки хирургов я попала бы гораздо раньше, через полгода или год. И операций было бы больше, чем две. Когда этот новый смысл исчерпал себя, все сошлось в одну точку и на горизонте замаячила вторая операция.

За месяц перед ней я совершенно четко поняла две вещи: первое — я мечтаю слишком о многом, чтобы умереть сейчас, даже не попытавшись реализовать то, чего хочется; второе — я больше не могу и не хочу так жить, я хочу чувствовать себя по-другому, жить по-другому, выглядеть по-другому.

Я больше не хочу так, как сейчас.

На вторую операцию я шла с совершенно другим настроем: я была намерена выжить. Я не хотела больше тратить время, силы и деньги на врачей. Я не хотела больше жить внутри страданий и боли. Хирург, проводивший вторую операцию, задумчиво сказал, что первый раз видит человека, который смеется на операционной каталке. До этого было два месяца срывов в отчаяние, истерики, эмоциональные качели от «я не хочу больше жить и бороться, я устала» до «надо немедленно взять себя в руки и найти позитив». Не работало ни то ни другое. Сработал только баланс, найденный в середине, между очередной истерикой и попыткой перестать чувствовать вообще: я больше не хочу так жить, сейчас моя задача — просто пройти через это для того, чтобы потом найти смысл.

Проснувшись после наркоза, я поняла, что начат новый отсчет жизни, причем начат он у меня в голове. Мне было 36 лет. И я начала жить. Результаты после операции удивляют врачей до сих пор. Через год у меня впервые пришли абсолютно нулевые результаты по онкомаркерам — впервые за семь лет. Что изменилось за этот год? Все. В мою жизнь пришел спорт, направление рабочей деятельности было изменено на то, чем я хотела заниматься всегда (хотя я по-прежнему работаю с детьми с особенностями развития), я регулярно пишу сценарии и ставлю спектакли, очень много путешествую — по работе и не только. И иногда, оглядываясь назад, думаю: я до этой последней операции, и та, что есть теперь, — два разных человека. И кто была та, прежняя, я не знаю. И, честно говоря, не очень хочу знать. Она мне не сильно нравилась. И когда я хочу подумать о себе, то думаю о том, кем была в детстве, и о том, какая я сейчас. Все вернулось на круги своя. И я наслаждаюсь этим.

Я часто вижу рядом товарищей по несчастью, которые повторяют этот же путь: потерять себя, запутаться, продолжать по инерции идти вперед, потерять здоровье и лицо, жаловаться и жалеть себя, бродить в поисках чудо-врачей и чудо-психологов, которые подскажут, научат, вручат волшебную таблетку, которая сразу же заставит жизнь заиграть новыми красками. И — ничего не менять. Они, пассивно дрейфуя по течению, выбирают болезнь, жалость к себе и… отсутствие смысла. Хотя для того, чтобы выбраться из этой ситуации, нужно всего лишь однажды принять несложное решение — выжить, чтобы идти вперед, двигаться, чтобы никогда больше не оказываться там, где было так плохо, пусто и бессмысленно. К сожалению, мне для осознания этих простых вещей потребовалось семь лет и куча нервов и денег. Если вам незачем жить — вы и не начнете жить в полную силу. Никто не придумает вам смысл и цель вашего присутствия в этом мире, если вы не сделаете это сами.

Даже если сейчас вам верится в это с трудом, можете хотя бы попробовать, особенно если решили, что терять уже нечего. Именно сейчас, когда вокруг одни осколки, самое время пробовать то, о чем мечтали, воплощать в жизнь какие-то очень простые «хотелки»: брать уроки рисования, вырастить цветок на подоконнике, научиться печь пироги и т.д. Когда вы «разобраны» на части сильной болью — не время для глобальных перемен, время делать самые маленькие шаги, но и тогда возможно менять жизнь к лучшему, просто темпы будут медленнее, а повороты — плавнее. Но все равно выплыть поможет обретение того самого смысла жизни. Пусть пока этот смысл будет на ближайший день, неделю, месяц, а не на годы. Потом, когда вы снова обретете твердую почву под ногами (а это обязательно случится, рано или поздно), можно будет запланировать и более глобальные перемены.

Но если вы относитесь к тому самому большинству, которое находится в болоте под названием «вроде все хорошо, но ничего хорошего» и пока получаете только тихие первые звоночки, что все не совсем так идеально, как хотелось бы представлять, самым правильным будет прислушаться к этим тихим внутренним сигналам, пока они не превратились в громко стучащий прямо по голове колокол, и слушать именно их, эти сигналы. Не маму, не папу, не бабушку с ее богатым жизненным опытом, не друзей, которые, без сомнения, хотят вам только добра. Но вы — отдельный человек, и никто, кроме вас, не знает, что для вас будет благом. Только вы сами можете решить, хорошо вам или нет. И если не хорошо, именно по вашим индивидуальным меркам, даже если всего лишь чуть-чуть неуютно и вроде можно потерпеть, — имеете полное право искать то место, где будет хорошо.

Если вы однажды задались вопросом, менять или не менять, значит, точно пришло время менять что-то в жизни вокруг или в самом себе.

Врать не буду — многие проживают жизнь, успешно отгораживаясь от ощущения неудовлетворенности, подводя итоги этой жизни в окружении детей и внуков, на неплохих должностях, получив весь «стандартный комплект» — семья, работа, машина, пиво по субботам, компания «друзей детства», с которой «вроде бы весело». Но порой их тяготит мысль, что прожили они жизнь не свою, что настоящая-то жизнь так и не началась, а весь путь был как будто вполголоса, как будто все припорошено пылью. И жизнь ли это была? Или просто существование, которое, возможно, и не напрягало особо, но смысла и радости тоже не давало? Неясная тоска и чувство сожаления о потерянном впустую времени остаются послевкусием такого пути.

Если вы еще сомневаетесь, нужно ли поднимать попу с теплого дивана в поисках этого мифического «хорошо» — спросите себя, устраивает ли вас такая жизнь, которую вы ведете сейчас. Не пожалеете ли в свои последние дни, что жили именно так и даже не попробовали ничего нового. Представьте, что такая жизнь, как вы хотели, была возможна, но вы не использовали свой шанс построить именно ее и провели все отпущенные вам годы вполсилы, будто жили не за себя, а за кого-то еще.

Если от мыслей о том, что так придется провести всю жизнь, вам стало жутко, захотелось заползти под теплый плед и заплакать от жалости к себе — пришло время что-то менять. Именно сейчас и сегодня, не дожидаясь знака от Вселенной (можете считать, что то, что вы сейчас читаете эти строки, и есть тот самый знак). Жалость к себе может быть продуктивной, когда вы исходите из установки «мне так жаль себя, что нужно изменить эту жизнь к лучшему, ведь я не настолько плох, чтобы довольствоваться только объедками с этого пира жизни». Вы достойны лучшего! И однажды вы собираете себя и делаете шаг к переменам.

Но жалость может стать и тем камнем, который вас утопит. Мы очень часто слышим, что «надо пожалеть себя», «надо любить себя». Но вы никогда не задумывались, что чаще всего под жалостью к себе понимаются странные вещи: разрешить себе не менять не особо любимую работу, чтобы не было стресса, хотя она давно не приносит ничего, кроме усталости и раздражения; съесть пару лишних кусков торта, чтобы «порадовать себя», хотя отражение в зеркале давно не радует, а все платья в шкафу трещат по швам; просто развестись с любимым человеком, который «бесчувственная сволочь», вместо того чтобы работать над отношениями и учиться вслух говорить о своих чувствах и т.д.

Это все простые решения по принципу «один раз отрезать по прямой»: не задумываться, насколько хорош этот выход, руководствоваться тем, что лежит на поверхности и пришло в голову, а не потратить немного времени на то, чтобы проанализировать ситуацию и поискать тот вариант, который будет хорош и полезен именно для вас. Совсем не похоже на решительные действия, помогающие построить ту жизнь, которую вы хотели всегда. Вот в этом, втором варианте жалости к себе очень легко утонуть, поддаться ей и ничего не делать.

Да, остаться там, где вы сейчас, «утешать» себя подобными импульсивными решениями — это существенно сэкономит силы. Но вы уверены, что вам нужно именно это?

На самом деле здоровая жалость (а тем более любовь) к себе — явление отличное и совершенно необходимое любому психически здоровому человеку. Но в своем нормальном, продуктивном варианте она исходит из посылки «мне жаль себя настолько, что я готов дать самому себе все лучшее, я выбираю из всех предложенных вариантов то, что мне принесет пользу», а не «я сейчас заткну эмоциональную дыру в себе первым, что мне попалось под руку». Такой вариант поведения можно сравнить с ситуацией, когда родители, измученные истериками ребенка, вместо того чтобы разбираться в причинах, ходить к неврологам и психологам, выстраивать отношения с ребенком по новым принципам, просто покупают ему очередную шоколадку «лишь бы молчал», несмотря на густо покрывающий щеки диатез. Это поможет на какое-то время отодвинуть проблему, но не решит ее.

Как понять, что вы уже совсем где-то рядом со своим персональным «дном» или уже уютненько лежите прямо на нем? Если сомневаетесь, обратите внимание на следующие моменты.

1. На уровне эмоций: ничто не радует. Вы делаете то, что делали всегда, чтобы поднять настроение, но все словно становится каким-то безвкусным, не дает тех эмоций, которые были раньше. Вы не можете понять, в чем дело. Вроде бы ничего плохого не происходит, можно «жить и радоваться», но как раз радоваться и не получается. Вы пытаетесь убежать в зависимости, раз за разом ввязываетесь в личные отношения, которые заканчиваются ничем или как-то по-дурацки, играете за компьютером или бессмысленно зависаете в соцсетях по несколько часов в день, выпиваете на один бокал больше обычного, начинаете выкуривать на пару сигарет больше. Но это радует совсем короткий промежуток времени, а дальше становится только хуже, вы словно проваливаетесь в какую-то эмоциональную яму, которую пытаетесь снова заглушить краткосрочной анестезией. И так день за днем. Жить можно, терпимо вроде, не болит невыносимо, но и ярких, позитивных эмоций тоже нет.

2. На уровне деятельности: вы словно начали хуже соображать. Вам трудно собраться с мыслями, сложно запомнить информацию, вы часами переходите по ссылкам без определенной цели или смотрите тупые сериалы. Вам это категорически не нравится, но вы словно бежите по замкнутому кругу, выйти за пределы которого не получается. Порой вас приводит в отчаяние невозможность заставить свою голову работать. Вы стали забывать детали. Начинаете быстрее уставать, утром встаете уже словно уставшим, рассеянным, не можете собраться. Не помогает ни один, ни два выходных, ни сон, ни привычные способы отдохнуть. Вам не удается справиться с интеллектуальными задачами, решение которых раньше давалось легко. Если вы творческий человек, вас давно не посещали креативные идеи: от написания стихов до ремонта на кухне. И вам иногда кажется, что вы не в состоянии создать ничего нового, а так и будете остаток жизни вяло плыть по течению, даже не пытаясь грести.

3. На уровне тела: тело как будто тоже начинает хуже работать. Здесь целый спектр маркеров. Кстати, тело, которое в первую очередь подчиняется нашему бессознательному, часто реагирует раньше, чем все остальное. И мозг, и эмоции вы еще можете какое-то время обманывать, играя на том, что они руководствуются сознательным, говоря им «Нужно собраться» и заливая в себя кофе литрами. С телом такой номер будет прокатывать только очень короткое время. На что обратить внимание? Беспокоят боли в спине и шее, вы чувствуете себя так, словно покрываетесь невидимым панцирем, у вас зажимы везде, вы не можете расслабиться, даже когда вроде бы удобно сели или легли.

4. На уровне питания: начались расстройства пищевого поведения. Реже — аппетит пропадает. Чаще — начинаете много есть и словно не можете насытиться, как будто внутри дыра, которую ничем не заполнить. Очередное пирожное вызывает прилив радости только на короткий срок, и через десять минут вы снова обнаруживаете себя возле холодильника. За этим стоит желание «закидать» внутренние проблемы и пустоты. И часто человек реализует эту программу на физическом уровне, пытаясь буквально занять пространство внутри большим объемом пищи. Причем происходит это настолько неосознанно, что человек на все вопросы, откуда взялся лишний вес, говорит, что ест совсем немного и выбирает только здоровую пищу. И он действительно не осознает реальных объемов и состава того, что закидывается в рот.

Следующим сигналом может стать обострение или возникновение хронических заболеваний. Болезнь здесь может выполнять две функции. С одной стороны, это действительная причина, когда можно на время отказаться от выполнения неприятных обязанностей, поддержания ненужных отношений, общения с неприятными людьми. Болезнь здесь выполняет функцию детского «я в домике», позволяет легально спрятаться от всего мира под одеялом. С другой стороны, если смысла в вашей жизни маловато, болезнь может придать его — как на короткий срок, так и порой на долгие годы. Теперь — ура! — можно не искать новый сложный смысл, не прикладывать усилий для реализации целей. Можно найти его в лечении, консультациях врачей, обсуждении симптомов, заполнив этим все свое время. Все понятно, четко и расписано плюс дает порцию сочувствия от окружающих — позволяя получить то, чего не хватало, очень простым способом: от эмоциональной поддержки до повода добрать количество объятий. И нередки случаи, когда человек закрепляется в позиции «бедного котика» на долгие годы, получая и смысл жизни, и тему для разговоров, и даже некоторый ореол героя — «бедняга, он же так страдает и стоически переносит мучения».

Справедливости ради нужно сказать, что всем нам время от времени нужно побыть таким «бедным котиком», пожалеть себя и получить порцию сочувствия от окружающих. В целом ничего очень страшного в этом нет. Главное — вовремя понять, что это не способ решения проблемы, а все-таки, будем откровенны, возможность сбежать от реальных вопросов и самого себя. Иногда нужна эта пауза — под теплым одеялом, в теплом коконе жалости к самому себе. Главное, чтобы процесс не затянулся, иначе выйти из него может и не получиться.

Если вы обнаружили у себя комплект из всех трех признаков — это очевидный симптом того, что пора что-то менять в жизни. Ну или, как написано выше, оставаться там, где есть. Но тогда придется принять на себя ответственность за этот выбор.