Что такое стропы у парашюта

Устройство парашютной системы

Парашютная система состоит из основных частей:

Подвесная система — предназначена для:

Материал подвесной системы — лента капроновая, ширина — 44 мм, прочность на разрыв — 2700 кг.

Подвесная система крепится на теле парашютиста в трех точках с помощью специальных пряжек или карабинов — на ножных обхватах и грудной перемычке. Прочность пряжек 1200 кг.

Ранец — предназначен для укладки в него основного и запасного парашютов. Имеет раскрывающее приспособление, которое позволяет производить:

Материал ранца — кордура.

Ранец расположен на спине парашютиста. Он имеет два отсека. В нижний отсек укладывается основной парашют, а в верхний отсек — запасной парашют. Внутри каждого отсека находится Петля зачековки. Снизу к ранцу пришит Карман для вытяжного парашюта.

Кольцевое замковое устройство (КЗУ) — предназначено для быстрого отсоединения основного купола и находится в верхней части плечевых обхватов.

«Подушка» отцепки (РЕЛИЗ) — предназначена для освобождения замков КЗУ и отцепки свободных концов основного купола. Состоит из матерчатой подушки красного цвета и двух тросов желтого цвета. Расположена справа — спереди на подвесной системе, на уровне груди.

Вытяжное кольцо запасного парашюта (кольцо) — предназначено для ручного раскрытия ранца запасного парашюта. Состоит из кольца, троса, ограничителя и шпильки. Крепится в специальном кармане на подвесной системе слева — спереди на уровне груди.

Транзит («RSL») — предназначен для принудительного раскрытия запасного парашюта в случае отцепки основного. Представляет собой стренгу с быстроотстегивающимся карабином, присоединенным к свободному концу с одной стороны и кольцом, надетым на трос вытяжного кольца запасного парашюта на другой.

Парашютное снаряжение

В комплект снаряжения парашютиста также входят:

Вся остальная одежда используется собственная. Основное — обувь должна быть спортивной, без каблуков и высоких платформ, подходящей по размеру, по сезону и без крючков. Одежда не должна сковывать движения парашютиста и соответствовать температуре наружного воздуха. При этом надо учитывать, что с высотой температура падает на градусов на каждый километр.

Конструкция парашюта

Основной парашют (основной). Предназначен для управляемого снижения и безопасного приземления парашютиста.

Состоит из следующих частей:

Купол— состоит из верхнего и нижнего полотнищ, соединенных между собой нервюрами, делящими купол на секции и имеет в плане форму прямоугольника. Купол имеет 9 секций. Материал купола — капрон. В эксплуатации имеется три типоразмера основных парашютов: 200, 235 и 265 кв.фт.

Слайдер— замедляет и упорядочивает наполнение купола. Этим снижается динамическая нагрузка при раскрытии парашюта. Состоит из полотнища с усилительными лентами, к которым прикреплены 4 люверса. Через эти люверсы пропущены стропы купола.

Стропы — предназначены для соединения купола со свободными концами подвесной системы и для удержания купола в нужном положении в воздушном потоке. Материал — шнур капроновый. Прочность на разрыв каждой — 270 кг.

Стропы управления — предназначены для управления куполом. Каждая стропа управления внизу заканчивается Петлями управления (клевантами), а вверху разветвляется на 4 дополнительные стропы.

Свободные концы левый и правый — служат для передачи усилия от строп на подвесную систему. Материал — лента капроновая, ширина — 44 мм, прочность на разрыв — 1800 кг. В верхней части свободных концов находятся кольца для присоединения строп купола. В нижней части каждой пары свободных концов имеются 2 металлических кольца и петля для присоединения к замку отцепки КЗУ.

Камера — предназначена для укладки в нее купола со слайдером и строп. Имеет клапан с люверсами, люверс для пропускания стренги с вытяжным парашютом и резиновые петли для укладки строп.

Вытяжной парашют (медуза) с ручкой (бобышкой) и стренгой — предназначены для вытягивания камеры с куполом и стропами из ранца. Материал медузы — капрон и капроновая сетка. Материал стренги — капроновая лента. К стренге пришита зачековочная шпилька, удерживающая отсек основного парашюта в закрытом положении.

Технические данные парашюта при соответствующем полетном весе системы (парашютист с парашютной системой):

Взаимодействие частей основного парашюта.

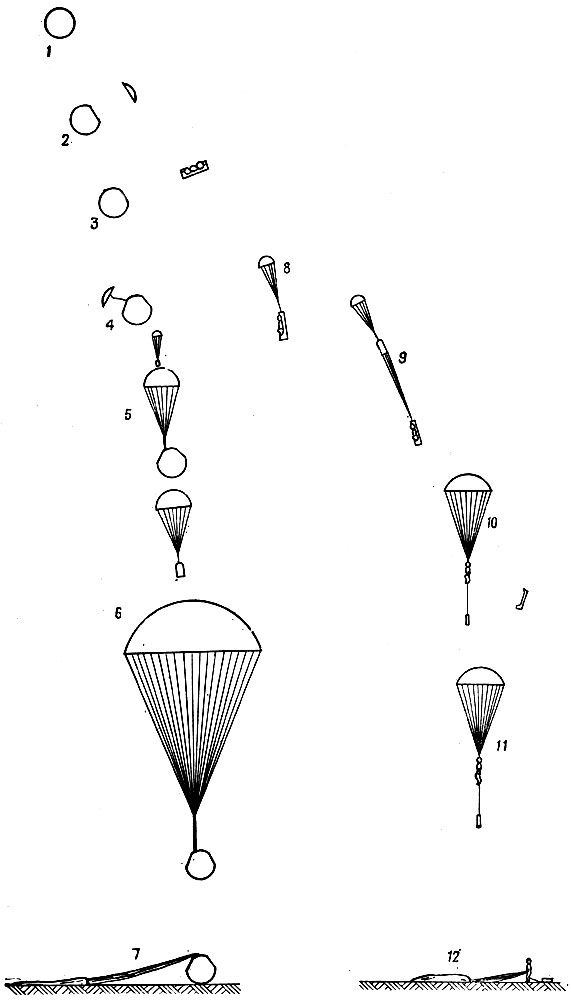

После вытаскивания медузы из кармана и выбрасывания её в поток, медуза наполняется воздухом, и за стренгу вытягивает шпильку из петли. Клапана ранца открываются, стренга вытягивает камеру, с уложенным в нее куполом из ранца. Стропы вытягиваются из резиновых петель камеры, камера расчековывается, и из нее выходит купол. Купол, под действием набегающего потока воздуха, преодолевая силу сопротивления слайдера, наполняется. Слайдер, под действием натяжения строп, скользит по стропам вниз, к свободным концам подвесной системы. Полное наполнение купола происходит за время порядка 3х секунд.

Парашют начинает планирующий спуск в режиме средней горизонтальной скорости вперед — 3 5 м/сек. (пока не расчекованы стропы управления), при этом вертикальная скорость снижения — 4 5 м/сек.

При наполнении купола скорость падения парашютиста замедляется с 50 м/сек. до 4 м/сек. Это замедление скорости падения парашютист ощущает как динамический рывок. Усилие от купола передается по стропам и свободным концам на ленты подвесной системы.

Запасной парашют (ПЗ, «запаска»).

Предназначен для управляемого снижения и безопасного приземления парашютиста в случае отказа основного купола. Купол имеет в плане форму прямоугольника и состоит из верхнего и нижнего полотнищ, соединенных между собой нервюрами, делящими купол на секции. Купол имеет 7 секций. Материал купола — капрон. В эксплуатации имеется три типоразмера запасных парашютов: 193, 215 и 220 кв.фт. Цвета куполов: белый.

Устройство частей запасного парашюта аналогично устройству основного парашюта.

Взаимодействие частей запасного парашюта.

Запасной парашют применяется в случае отказа основного парашюта. Наиболее надежная работа запасного парашюта обеспечивается при полной отцепке купола основного парашюта.

Подушка отцепки расположена справа на подвесной системе, на уровне груди. Для отцепки парашютист выдергивает подушку отцепки обеими руками на всю длину и выбрасывает ее. При этом из КЗУ одновременно выходят два троса и освобождают свободные концы с отказавшим куполом основного парашюта.

Сразу после отцепки необходимо обеими руками выдернуть кольцо запасного парашюта, расположенное слева на подвесной системе, на уровне груди. При этом шпилька выходит из петли зачековки и освобождает клапана ранца запасного парашюта.

Примечание: Прежде чем взяться руками за подушку отцепки и кольцо ПЗ, необходимо обязательно найти их взглядом!

Стоит отметить, что хотя при отцепке основного парашюта, транзит принудительно выдернет шпильку запасного парашюта, но надеяться на это не следует и в любом случае необходимо самостоятельно выдернуть кольцо запасного парашюта!

Вытяжной парашют под действием пружины «выпрыгивает» в поток, наполняется и за стренгу вытягивает камеру, с уложенным в нее куполом, из ранца. Дальнейшее открытие происходит аналогично куполу основного парашюта. Полное наполнение купола запасного парашюта происходит за время, не более секунд.

Камера запасного парашюта, в отличие от основного, не прикреплена к верхней оболочке купола и при открытии вместе с вытяжным парашютом полностью «улетают», что повышает безопасность при открытии ПЗ.

Виды, достоинства и недостатки парашютных строп

Тема статьи связана с вашим бизнесом?

Виды, достоинства и недостатки парашютных строп

Обрыв стропы парашюта — самое страшное, что может случиться у парашютиста. Хорошо, если это произошло при приземлении, тогда можно отделаться ссадинами и синяками. Обрыв же на высоте, если не сработал запасной парашют, приводит к трагедии. Нужно тщательно следить за их износом и вовремя менять. Существует четыре разновидности строп, каждая со своими достоинствами и недостатками.

Дракон

Именно с такими стропами на парашюте совершают свои первые прыжки новички и студенты АФФ. Кроме того, их используют операторы, так как при раскрытии рывок не столь сильный, как при использовании других систем.

Главный недостаток — парашютный мешок получается очень больших размеров из-за толщины волокон.

Микролайн

Скользкие стропы, белый цвет. Главное преимущество в том, что они лучше переносят износ, а его степень хорошо видна невооружённым глазом. Ещё один плюс — малая восприимчивость к негативному влиянию окружающей среды.

Что касается минусов, то основной из них в нестабильности размера. После каждого прыжка стропы немного сжимаются и уже через 100 сеансов это приводит к заметному изменению лётных характеристик купола.

Вектран

Жёлто-серые стропы небольшой толщины. Оптимальный вариант для использования с высокоскоростными куполами. Преимущества:

Минус — износ после 400-600 прыжков, вместо 1000 у микролайна. При этом ресурс у строп в нижней части купола может быть ещё меньше, до 200-300 сеансов.

Современный материал для парашютных строп. Обычно серого цвета, хотя встречаются и другие варианты, например — чёрный и оранжевый. Стропы получаются ещё тоньше, чем Вектран, с сохранением других положительных качеств (не меняют размера, небольшой показатель сопротивления).

Основной минус — высокая стоимость и в том, что износ практически невозможно обнаружить «на глазок». Рекомендуется замена после 600 прыжков, а для высокоскоростных куполов ещё чаще.

Размеры строп

Помимо материала важной характеристикой является размер. Конкретные стропы выбирают, исходя из следующих нюансов:

Просто о сложном. Парашют

Парашют – это устройство, предназначенное для замедления процесса падения предметов в воздухе.

Существует множество разновидностей парашютов. Однако принцип действия у них един и был сформулирован еще в XV веке.

Впервые идея создания устройства, позволяющего безопасно спуститься с любой высоты, не подвергая себя опасности, была озвучена Леонардо да Винчи. Будучи человеком, опередившим свое время, он предположил, что если использовать палатку размерами 12*12 локтей, то можно безопасно спуститься с любой высоты. К сожалению почитателей трудов великого ученого, да Винчи не завершил этот проект, но заложил основу и сформулировал принцип работы парашюта, который используется и сегодня.

В дальнейшем множество изобретателей предлагали на суд общественности всевозможные вариации парашютов, однако все они были далеки от совершенства и ни один из них не получил развития.

Официальным днем рождения парашюта принято считать 9 ноября 1911 года, когда актер, в прошлом военный, Глеб Котельников, получил охранное свидетельство на свое изобретение. Толчком к созданию парашюта стала гибель одного из лучших летчиков того времени – Льва Мациевича, когда во время одного из полетов 24 сентября 1910 года его самолет буквально развалился в воздухе.

Это событие впечатлило Котельникова, и все свое дальнейшее время он посвятил созданию устройства, которое помогло бы избежать подобных смертей.

Стоит отметить, что парашюты к тому времени уже существовали и представляли собой зонт, к которому летчик должен был прикрепиться, чтобы безопасно спуститься с высоты. Но такие манипуляции занимали слишком много времени и не могли обеспечить безопасность и сохранить жизнь пилоту воздушного судна.

Глеб Котельников решил, что спасительный парашют должен быть закреплен на теле летчика, чтобы тот в любой момент мог спрыгнуть хоть из кабины, хоть с крыла самолета, экономя время на процессе крепления и раскрытия зонта. Кроме того, парашют должен быть легким и раскрываться автоматически.

Прототипы первых парашютов Котельников испытывал на куклах, и крепились они к шлему испытуемого, однако идея встроить парашют в шлем не прошла тестовых испытаний. Второй и используемой до сегодняшнего дня итерацией стал ранцевый парашют. Котельников изготовил свой парашют из шелка и упаковал его в алюминиевый ранец, сконструировал два вида строп для маневренности, а также внедрил в конструкцию пружину, которая автоматически выбрасывала купол из ранца и раскрывала парашют.

Изобретение сразу заинтересовало военную публику и иностранцев. Парашют получил название РК-1, что расшифровывалось как «Русский. Котельников. Первый».

Глеб Котельников стал не только пионером парашютостроения, но и вписал во всемирную историю факт принадлежности изобретения парашюта России.

Принцип действия парашюта прост: под полусферическим куполом образуется сила противодействия воздуху, которая замедляет падение до скорости, при которой это падение становится управляемым.

Изначально форма полотна купола парашюта была круглой, и в полете купол выглядел как полусфера. В дальнейшем появились квадратные парашюты. Со временем в парашютизм пришел купол «крыло». Вне зависимости от формы купола и вида парашюта вся отрасль работает над улучшениями его характеристик с позиции уменьшения веса, повышения маневренности и степени безопасности.

Дело Глеба Котельникова продолжали многие выдающиеся инженеры. Так, в 1936 году братья Доронины изобрели первый в мире прибор для автоматического раскрытия парашюта. Как и Котельников, Доронины начали разработки механизма после того, как несколько парашютистов разбились, не успев раскрыть парашют. Многие ученые озадачились вопросом создания прибора, который позволит парашюту раскрываться автоматически. Братья Доронины сконструировали различные механизмы, в том числе для катапультирования. Современные инженеры внедряют в парашютные системы различные электронные приборы, облегчающие задачи парашютистов и страхующие их жизни, но в их основе до сих пор применяются разработки братьев Дорониных.

Парашюты получили широкое применение и служат для различных целей. Среди множества разновидностей парашютов можно выделить следующие: стабилизирующие, тормозные, грузовые, спасательные, десантные, спортивные и т.д.

Стабилизирующий парашют. Предназначен для стабилизации падающего парашютиста в нужном положении до момента ввода в действие вытяжного парашюта. Стабилизирующий парашют вводится в действие в процессе отделения парашютиста от самолета. После того как стабилизирующий парашют наполнится воздухом, начинается стабилизированное снижение парашютиста. Далее происходит освобождение клапанов ранца, и в действие вводится основной купол парашюта. По мере снижения парашютиста камера основного купола равномерно вытягивается из ранца и наполняется воздухом.

Тормозной парашют предназначен для сокращения длины пробега воздушного судна по взлетно-посадочной полосе при посадке. В систему тормозного парашюта входит комплект устройств, обеспечивающих крепление на самолете и введение в действие. Площадь купола тормозного парашюта варьируется от 15 до 40 кв. м на легких самолетах. На средних и тяжелых самолетах тормозные системы состоят из нескольких куполов и могут достигать 200 кв. м общей площади куполов. Такие системы позволяют быстро снизить скорость самолета и сократить длину пробега на 30–35%. Тормозные системы крепятся в хвостовой части фюзеляжа и срабатывают дистанционно по команде пилота либо автоматически.

Десантные парашюты и их модификации получили наибольшее распространение. Наиболее яркими представителями своего семейства парашютов стали Д-5 и его усовершенствованные модификации Д-6, Д-10 и Д-12. Указанные парашюты разрабатывались для десантирования людей и используются вооруженными силами. Десантный парашют Д5 и его модификации разработаны в НИИ парашютостроения, который и сегодня занимается производством парашютов и разработкой оборудования и механизмов для усовершенствования парашютов, снижения их веса при повышении грузоподъемности, маневренности и безопасности. НИИ парашютостроения был образован в 1946 году для разработки и изготовления парашютно-десантной техники и ведения научно-исследовательской работы в отрасли. НИИ на сегодняшний день является единственным в стране головным разработчиком в области парашютостроения. С 2008 года институт входит в состав Государственной корпорации «Ростех», а с 2011 года – в состав АО «Технодинамика».

Основными парашютами десантных войск считаются системы Д-10 и Д-12, пришедшие на смену Д-6, долгие годы стоявшему на вооружении ВДВ. Основное отличие всех российских парашютов – высокая степень надежности. Если соблюдены все этапы укладки, гарантируется срабатывание купола и достаточно мягкое приземление. Нормативом укладки на «отлично» считается 45 минут.

Модификация Д-12 получила романтичное название «Листик» из-за формы купола. Его уникальность заключается в сверхманевренности. Такой парашют можно разворачивать в воздухе всего на несколько градусов при практически полной остановке. Максимальный общий вес увеличен в этой модели до 160 кг.

И это не будущее. Это настоящее. НИИ парашютостроения провел две летные научно-исследовательские работы. Парашютную часть мы уже фактически решили и сейчас выходим на контакт с Центром боевого применения армейской авиации в Торжке, с тем чтобы провести испытания на реальном вертолете

Владимир Нестеров, парашютист-испытатель первого класса НИИ парашютостроения

Несмотря на множество разработок и инноваций, наиболее популярным парашютом в вооруженных силах остается Д-6. При общей массе парашютиста не более 120 кг система Д-6 обеспечивает десантирование на высотах от 200 до 8000 м.

Механизм работы парашютной системы Д-6 состоит из стабилизирующего и основного парашюта. При этом стабилизация составляет 3 секунды при покидании самолета на скорости полета от 140 до 400 км/ч. Стабилизирующий парашют позволяет равномерно выпускать основной парашют и стропы, избегая запутывания и перекрещивания.

Парашют Д-6 зарекомендовал себя как надежная и проверенная годами система, на которой прошло обучение и службу не одно поколение бойцов ВДВ

Игорь Насенков, генеральный директор АО «Технодинамика»

«Технодинамика» является ключевым поставщиком парашютов российским вооруженным силам. Так, в конце 2017 года на вооружение армии России поступило более 1000 парашютов Д-6. Этот парашют является базовым при подготовке десантников. Именно на нем совершают свои первые прыжки будущие бойцы спецподразделений.

Особняком в отрасли парашютостроения стоят парашютные системы для спускаемых аппаратов космических кораблей (СА КК). Они изготавливаются из сверхпрочных материалов и проходят длительный период тестовых испытаний сперва на земле, в различных экстремальных условиях, после чего их выводят на орбиту для тестовых спусков спутников, после чего система может быть применена на космическом корабле. Основная масса космических парашютов расположена на спускаемых аппаратах. Такие системы состоят из тормозных и основных парашютов, а также систем торможения, которые позволяют снизить скорость спускаемого аппарата до управляемой.

Существуют более сложные системы, когда парашют есть не только на СА КК, но и у самого космонавта.

Это, по сути, парашют в парашюте. Одна парашютная система находится на самом аппарате, а вторая на кресле космонавта. Задача конструкторов усложнена не только условиями и высотами, на которых применяются эти системы, а тем, что два парашюта раскрываются в непосредственной близости друг от друга и на высокой скорости.

Во время спуска СА КК космонавт находится в кресле, оборудованном парашютной системой. Кресло имеет механизм катапультирования, чтобы покинуть СА на финальной стадии при приземлении либо при аварийной ситуации ракеты-носителя на старте.

Парашютная система СА КК состоит из вытяжного, тормозного и основного парашютов с площадями куполов, 1,5, 18 и 574 кв. м соответственно.

Один за другим последовательно парашюты раскрываются, обеспечивая равномерное торможение и возможность мягкой посадки СА.

При введении в действие парашютной системы катапультируемого кресла космонавта включаются дополнительные стреляющие механизмы, которые придают креслу скорость до 20 м/с за 0,1-0,2 секунды.

При срабатывании механизма катапультирования запускается последовательность действий всей системы. В первую очередь, происходит затяг ремней, автоматическое закрытие остекления шлема и ввод в действие кислородной системы для обеспечения беспрепятственного дыхания космонавта в процессе катапультирования. Далее производится выход кресла из СА по направляющим и выход тормозного парашюта. Через 3 секунды открывается основной парашют. После раскрытия основного парашюта происходит отделение космонавта от кресла вместе с носимым аварийным запасом, встроенным в спинку кресла, который зависает под космонавтом. В спинку кресла встроен носимый аварийный запас, а также запасной парашют, на случай отказа основного.

В 2018 году начнутся испытания нового парашюта, разработанного в НИИ парашютостроения, для пилотируемого корабля «Федерация». Система будет включать вытяжной и трехкупольный основной парашюты, реактивные двигатели для снижения скорости падения, а также амортизированные опоры, что исключит вероятность заваливания корабля набок при приземлении. Испытание и внедрение такой системы – такой проект рассчитан на несколько этапов и является крайне перспективным, так как отражает развитие сразу двух отраслей и показывает возможность их плодотворной интеграции.

Отрасль парашютостроения востребована государством и вооруженными силами, а также благоприятно реагирует на частные инвестиции.

Интеграция частного капитала в отрасль парашютостроения с производителем-монополистом позволяет увеличивать мощности и объем производства, не теряя качества, а также при регулярной модернизации.

Отрасль постоянно получает заказы от государственных органов и смежных отраслей на стратегические разработки и модернизацию имеющихся систем, что способствует повышению научной базы.

Создавать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций для регулярного и планомерного роста мощностей и усиления кадровых ресурсов.

Создавать благоприятные условия по взаимодействию со смежными отраслями и государственными структурами для проведения совместных испытаний и реализации проектов с использованием российских систем и комплектующих в рамках программы импортозамещения.

Усиливать и развивать научную и производственную базу отрасли парашютостроения для более плодотворного внедрения новых материалов и технологий.

Сколько строп у парашюта десантника?

Идея парашюта, устройства для безопасного спуска с большой высоты, появилась задолго до полета первого воздушного шара, не говоря уже о самолете. Однако название «парашют» пришло в технику значительно позже рождения идеи.

Из старинных преданий, легенд, рассказов путешественников средневековья известно об использовании устройств, напоминающих зонты, для прыжков с башен и обрывов.

Содержание статьи

История создания парашюта

В XIII веке Роджер Бэкон — английский философ и испытатель, в своих работах писал о возможности опираться на воздух при использовании вогнутой поверхности. Но сама идея создания парашюта пришла Леонардо да Винчи, в его работах — 1495 г., упоминается о возможности безопасного спуска с высоты.

Леонардо да Винчи первый указал на самые выгодные размеры парашюта, и об этом вспомнили воздухоплаватели.В начале семнадцатого века хорватский учёный Фауст Вранчич (известный также под итальянским именем Фаусто Веранцио), описал аналогичный аппарат, величина паруса которого зависела от тяжести человека.Впервые воспользовался подобной конструкцией француз Лавен. Это было в 20-х гг. XVII века. Французский заключённый бежал из тюрьмы с помощью предварительно сшитого из простынь шатра, к низу которого прикрепил верёвки и пластины из китового уса. Выпрыгнув из тюремного окна, беглец успешно приводнился. В 1777 году другой француз, Жан Думье, приговорённый к смертной казни, опробовал «летающий плащ профессора Фонтажа». Узнику было предложено выполнить прыжок с крыши с «плащом». В случае удачного приземления ему даровалась жизнь. Эксперимент, как и в предыдущем случае, удался. Так появился первый аналог парашюта. Практическое же применение парашютов началось в XVIII веке, при освоении полётов на воздушных шарах.26 декабря 1783 года Луис Ленорман выполнил прыжок с крыши обсерватории в Монпелье на сконструированном им приспособлении.Жан Пьер Бланшар, огорченный трагической гибелью Пилатра де Розье, начал проводить эксперименты с парашютом. Вначале он подвешивал небольшие парашюты внизу под корзиной и спускал с высоты на потеху публике различных животных — собак, котов. Они в полном здравии и целости снижались на землю. Значит, если сделать парашют подходящих размеров, то и человек сможет благополучно спуститься с высоты в случае аварии воздушного шара. Но куда девать огромный парашют — купол, стропы, пояса, или, как говорят теперь, подвесную систему, если кабина аэростата маленькая, тесная и в ней зачастую негде повернуться.

Первый прыжок с парашютом

22 октября 1797 года над парком Монсо в Париже был совершен первый настоящий прыжок с парашютом. Француз Андре-Жак Гарнерен прыгнул с воздушного шара, находящегося на высоте 2230 футов.

Прыжки с парашютом и сейчас производят на зрителей неотразимое впечатление, а в те времена и подавно. Появилось много бродячих парашютистов-аэронавтов, которые в поисках заработка показывали прыжки с парашютом в разных странах. Между прочим, Андре-Жак Гарнерен был одним из первых воздухоплавателей, демонстрировавших полёты на воздушном шаре в 1803 году в России. Нашлось немало энтузиастов-парашютистов и в самой России. Газета «Московские ведомости» за 1806 год сообщает, что русский воздухоплаватель Александровский поднялся в воздух на большом шаре и совершил прыжок с парашютом. Смельчак благополучно спустился на землю и был восторженно встречен зрителями. У парашютов того времени существовал главный недостаток — постоянное раскачивание купола при снижении. Проблему, наконец, удалось разрешить англичанам. В 1834 году Коккинг создал парашют в виде опрокинутого конуса. К несчастью, в том же году при испытаниях этой системы, каркас купола не выдержал нагрузки и сложился, и Коккинг погиб. Другой ученый, Лаланд, предложил делать в традиционных системах парашютов отверстие для выхода воздуха из-под купола. Этот принцип оказался эффективным и применяется во многих системах парашютов до сих пор.

Виды парашютов для десантирования людей

Для безопасного приземления людей применяются следующие типы парашютов:

Основными видами являются планирующие оболочковые парашютные системы («крыло») и десантные (круглые) парашюты

Десантные

Армейские парашюты бывают 2 видов: круглые и квадратные.

Купол круглого десантного парашюта представляют собой многоугольник, который при наполнении его воздухом приобретает форму полусферы. Купол имеет вырез (или менее плотную ткань) в центре. Круглые десантные парашютные системы (напр., Д-5, Д-6, Д-10) имеют следующие высотные характеристики:

Круглые десантные парашюты плохо управляемы. Имеют примерно одинаковую вертикальную и горизонтальную скорость (5 м/с). Масса:

Квадратные парашюты (российский «Листик» Д-12, американский Т-11) имеют дополнительные прорези в куполе, что наделяет их лучшей маневренностью, позволяет парашютисту контролировать горизонтальное перемещение. Скорость снижения – до 4 м/с. Горизонтальная скорость – до 5 м/с.

Тренировочные

Тренировочные парашюты используются как промежуточные для перехода от десантного к спортивному. Они, так же как и десантные, имеют круглые купола, но снабжены дополнительными прорезями и клапанами, позволяющими парашютисту влиять на горизонтальное перемещение и тренировать точность посадки.

Спортивные

Планирующие оболочковые парашютные системы характеризуются наибольшим видовым разнообразием. Они могут быть классифицированы по форме крыла и по типу купола.

Классификация по форме крыла

Купола типа «крыло» могут иметь следующую форму:

Большинство крыльев имеет прямоугольную форму. Она обеспечивает простоту управления, предсказуемость поведения парашюта.

Спортивные модификации подразделяются в соответствии с назначением купола на:

Спасательные

Системы, предназначенные для аварийного десантирования из самолета, терпящего крушение, называются спасательными. Как правило, они имеют круглую форму купола ( С-4, С-5). Но также бывают и квадратные ( С-3-3).

Аварийная выброска может происходить при скорости до 1100 км/ч (С-5К) на высоте:

При выброске на очень большой высоте парашют разрешается открывать после прохождения отметки в 9000 м. Площадь куполов у спасательных моделей значительна и, например, у С-3-3 составляет 56,5 м. Спасательные системы, предназначенные для катапультирования на большой высоте, снабжаются кислородными приборами.

Запасные

Какие бы парашютные системы не использовались, запасной парашют является обязательной их частью. Он крепится на груди парашютиста и используется в качестве аварийного в случаях, если основной отказал или не смог раскрыться правильно. Запасной парашют обозначается литерами «З» или «ПЗ». Запасной парашют имеет большую площадь купола – до 50 м². Форма купола – круглая. Скорость вертикального спуска – от 5 до 8,5 м/с.

Различные типы аварийных систем совместимы с разными типами основных парашютов:

Сколько строп у парашюта десантника?

Парашютов существуем несколько видов, все они с разным количеством строп. Стропы бывают основные и дополнительные, все они произведены из высококачественного прочного волокна, выдерживают нагрузку (каждый) до двухсот килограммов.

Армейский парашют Д-5

Парашют Д-6

Парашют серии Д-10

Этим парашютом сможет легко управлять даже начинающий парашютист. Легкость управления зависит от того, сколько строп в десантном парашюте: чем их больше, тем легче управление.

Д-10 имеет двадцать шесть основных строп: двадцать две четырехметровые стропы и две семиметровые, прикрепленные к петлям в щелях купола. Также есть двадцать две дополнительные стропы, расположенные с внешней стороны, их длина три метра.

Еще имеется двадцать четыре дополнительные внутренние стропы. Они крепятся к дополнительным стропам. Ко второй и четырнадцатой крепится сразу по две дополнительных.

Д-10 считается одним из самых безопасных парашютов в истории.