Что такое структура сообщества

Что такое структура сообщества

Структура сообщества – показатель соотношения различных групп организмов, различающихся по систематическому положению, по роли, которую они играют в процессах переноса энергии и вещества по месту, занимаемому в пространстве, в пищевой сети (трофической), по иному признаку, существенному для понимания функционирования естественных экосистем.

Разнообразие в рамках вида является основой стабильности в развитии популяции, разнообразие между видами, и, следовательно, популяциями – основа существования биоценоза как основной части экосистемы

Видовая структура биоценоза характеризуется видовым разнообразием и количественным соотношением видов, зависящих от ряда факторов.

Главными лимитирующими факторами являются температура, влажность и недостаток пищевых ресурсов.

Поэтому сообщества экосистем высоких широт, пустынь высокогорий наиболее бедны видами. Здесь могут выжить организмы, жизненные формы которых приспособлены к таким условиям. Богатые видами сообщества – тропические леса, с разнообразным животным миром и где трудно найти два рядом стоящих дерева одного вида.

Богатство видового состава сообщества определяется либо относительным, либо абсолютным числом видов и зависит от возраста сообщества.

Видовое разнообразие – это число видов в данном сообществе или регионе, является одной из важнейших как качественных, так и количественных характеристик устойчивости экосистемы.

Оно взаимосвязано с разнообразием условий среды обитания. Географическое местоположение, состав флоры и фауны, особенности климата, тип ландшафта и его высота над уровнем моря, водный режим, возраст самого сообщества – факторы, определяющие видовое разнообразие сообщества.

Например, зона тундры. Факторами определяющими состав населения тундры, являются: низкие температуры, короткий сезон вегетации, промёрзший грунт.

Растительность – злаки, осока, лишайники, карликовые деревья. Животные – птицы, северный олень, овцебык, белый медведь, песец, волк, полёвки. Видовое разнообразие в данном месте обитании называют

Показателями для количественной оценки видового разнообразия служит соотношение между числом видов или отношения числа видов к единице площади.

Долевое участие каждого вида в сообществе различно. В сообществе, как правило, имеется несколько видов, представленных большим числом особей, и много видов с низкой численностью. Виды с высокой численностью играют значительную роль в жизни сообщества, особенно виды – средообразователи. В лесных экосистемах – деревья, от них зависят условия выживания других видов – трав, насекомых, птиц, зверей, мелких беспозвоночных и микроорганизмов лесной подстилки.

Редкие стенобионтные виды являются лучшими индикаторами (показателями) состояния сообщества, так как для поддержания жизни редких видов требуются строго определённые факторы (температура, влажность, состав почвы, пища). Исчезновение редких видов позволяет сделать вывод о том, что функционирование экосистемы нарушилось.

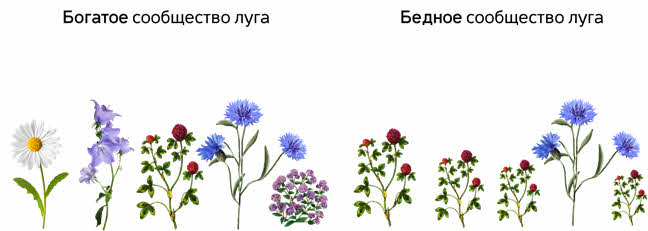

По обилию видов судят о видовом разнообразии сообщества. Видовое разнообразие – признак экологического разнообразия: чем выше богатство среды, тем больше экологических ниш, тем выше разнообразие видов.

При ухудшении условий жизни сообщества видовое разнообразие падает хотя численность оставшихся видов может возрастать. Например, места вырубок леса – исчезают черника, кислица, зелёные мхи, но возрастает численность кипрея, вербейников и других светолюбивых растений. При снижении видового разнообразия сообщество теряет устойчивость. И, наоборот, чем выше видовое разнообразие сообщества, тем оно более устойчиво к внешним воздействиям, тем шире возможность его адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни.

Определённые типы внешнего строения организмов, возникшие как приспособления к условиям местообитаний, называются жизненными формами.

Жизненные формы у растений и животных очень разнообразны. Наиболее распространённые жизненные формы растений – деревья, кустарники, травы.

Набор жизненных форм, их соотношение определяют морфологическую структуру сообщества. По преобладающим жизненным формам растительности, определяются принадлежность сообщества к тому или иному типу – лесу, лугу.

Разные жизненные формы в сообществе обособленны пространственно, особенно в его растительной части – фитоценозе.

Это выражается в горизонтальном и вертикальном расчленении фитоценоза на отдельные элементы, каждый из которых играет свою роль в накоплении и преобразовании вещества и энергии. Такое расчленение характеризует пространственную структуру сообщества.

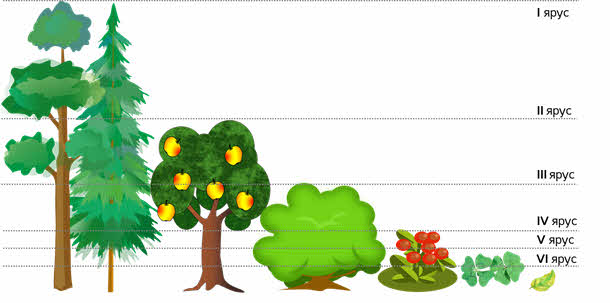

Чётко определяется вертикальное ярусное строение в лесах. Например, в широколиственных лесах выделяют пять-шесть ярусов:

Ярусность позволяет растениям более полно использовать световой поток – в верхних ярусах светолюбивые, в нижних – теневыносливые, а в самом внизу – тенелюбивые.

Малоярусные сообщества – луг, степь, болото – имеют по два-три яруса.

Подземная ярусность представляет собой как бы зеркальное отражение надземной.

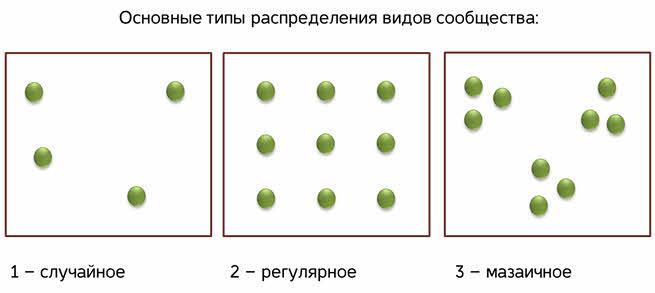

Помимо ярусности в пространственной структуре сообщества наблюдается мозаичность – изменение растительности и животного мира по горизонтали. Площадная мозаичность зависит от разнообразия видов, количественного их взаимоотношения, от изменчивости ландшафтных и почвенных условий.

Морфологическая и пространственная структура сообщества является показателем разнообразия условий жизни организмов, богатства и полноты использования ими ресурсов среды, а также устойчивости сообществ то есть их способности противостоять внешним воздействиям.

Видовая структура сообщества.

Структура сообщества

Морфологическая структура сообщества.

Пространственная структура сообщества.

Видовая структура сообщества.

1. Морфологическая структура сообществ

Сообщества, независимо от местоположения и состава, присутствующих в нем видов, обладают некоторыми признаками, которые облегчают их анализ и сравнение друг с другом.

К таким признакам относят соотношение организмов с определенными типами внешнего строения и пространственную организацию общества.

Определенные типы внешнего строения организмов, возникшие как приспособления к условиям местообитаний, называются жизненными формами.

Заметим, что жизненные формы у растений и животных очень разнообразны. Наиболее распространенные жизненные формы у растений – деревья, кустарники, травы.

О характерных чертах растительного сообщества, например, можно судить по соотношению присутствующих жизненных форм. Число жизненных форм, входящих в биоценоз организмов, обычно гораздо меньше числа образующих его видов, а преобладание тех или иных форм характеризует общие условия жизни организмов. Набор жизненных форм, их соотношение определяют морфологическую (от греч. морфе – форма) структуру сообщества. По доминирующим жизненным формам растительности, например, определяется принадлежность сообщества к тому или иному типу – лесу, лугу.

Отметим, что разные жизненные формы, сосуществующие в сообществе, обычно обособленны пространственно. Это выражается в горизонтальном и вертикальном расчленении фитоценоза на отдельные элементы, каждый из которых играет свою роль в накоплении и преобразовании вещества и энергии. Такое расчленение определяет пространственную структуру сообщества.

Классификации жизненных форм животных, как и растений, весьма разнообразны и зависят от принципов, которые кладут в их основу. На морфологии млекопитающих, по-видимому, в наибольшей степени сказывается характер их передвижения в разных средах

Среди зверей выделяютследующие адаптивные типы: 1) наземные формы;2) подземные(землерои); 3) древесные;4) воздушныеи 5) водные.Между типами есть переходы.

В связи с этим различают птиц:1) древесной растительности;2) открытых пространств суши;3) болот и отмелей;4) водных пространств.В каждой из указанных групп выделяют специфические формы: а) добывающие пищу посредством лазания (многие голуби, попугаи, кукушки, дятловые, воробьиные); б) добывающие пищу в полете (в лесах – совы, козодои и др., на открытых пространствах – ржанковые, длиннокрылые, над водой – трубконосые и т. п.); в) кормящиеся при передвижении по земле (лесные – большинство куриных, казуары, киви и др., на открытых пространствах – страусы, нанду, журавлиные, на болотах и отмелях – голенастые, фламинго, некоторые воробьиные); г) добывающие пищу с помощью плавания и ныряния (пингвины, гагары, поганки, ряд трубконосых, большинство веслоногих и гусиных и др.).

2. Пространственная структура сообществ.

Любое растительное сообщество, разделяется на ярусы – горизонтальные слои, толщи, в которых располагаются надземные или подземные части растений определенных жизненных форм.

Ярусность особенно ярко выражена в лесных фитоценозах, в которых обычно возникает пять-шесть ярусов: древесные ярусы (высокие и низкие деревья), кустарниковый (подлесок), травяно-кустарничковый, моховой (или лишайниковый), подстилка (опавшая листва). Малоярусные сообщества – луг, степь, болото – имеют по два-три яруса.

Подземная ярусность идентична надземной: корни наиболее высоких растений (деревьев) проникают глубже всех, корни низких (трав, кустарников) располагаются у поверхности почвы; наибольшая масса корней находится в верхних слоях почвы.

Животное население биоценоза, связанное с растениями, также распределено по ярусам. Например, разные виды птиц строят гнезда и кормятся в разных ярусах – на земле (трясогузка), в кустарниках (малиновка, соловей), в кронах деревьев (сороки, грачи).

По горизонтали сообщество также расчленяется на отдельные элементы – микрогруппировки, расположение которых отражает неоднородность условий жизни.

Морфологическая и пространственная структура сообщества – показатель разнообразия условий жизни организмов, богатства и полноты использования ими ресурсов среды. Они характеризуют в определенной мере также устойчивость сообществ, их способность противостоять внешним воздействиям.

3. Видовая структура сообществ

Одним из важнейших показателей структуры сообщества является видовой состав входящих в него организмов. Видовой состав сообщества определяется рядом факторов, важнейшие среди которых: географическое местоположение, определяющее состав флоры и фауны, особенности климата, тип ландшафта и его высота над уровнем моря, водный режим, возраст самого сообщества. В пределах отдельных континентов и климатических зон сходные по видовому составу сообщества формируются в районах, сходных по экологическим условиям.

Между лесами на юге и полярными льдами на севере расположена обширная полоса безлесной местности зона тундры. Факторами, определяющими состав населения тундры, являются: низкие температуры, короткий сезон вегетации, промерзший (за исключением тонкого слоя всего несколько сантиметров) грунт. Растительность здесь представлена злаками, осоками, лишайниками, иногда карликовыми деревьями. Животное население представлено птицами (включая перелетных), крупными (северный олень, овцебык) и мелкими (лемминги, полевки) растительноядными млекопитающими, хищниками (белый медведь, волк, песец). Интересно, что небольшие районы тундры со сходным составом жизненных форм (а в ряде случаев и видов) встречаются в высоких горах умеренной зоны и даже тропиков (альпийская тундра).

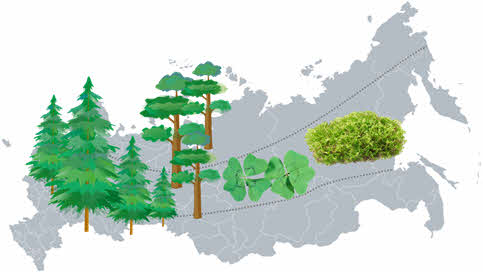

Много общего в составе населения северных хвойных лесов, вытянувшихся широким поясом через всю Евразию и Северную Америку, в населении степей, предгорий, пустынь, пойменных участков рек, иногда отдаленных друг от друга сотнями и даже тысячами километров.

Долевое участие каждого вида в сообществе различно. В сообществе, как правило, имеется несколько видов, представленных большим числом особей, или большой биомассой, и сравнительно много видов с низкой численностью. Виды с высокой численностью играют значительную роль в жизни сообщества, особенно так называемые виды средообразователи. В лесных экосистемах, например, к ним относятся виды преобладающих древесных растений. От них зависят условия, необходимые для выживания других видов живых существ: трав, насекомых, птиц, зверей, мелких беспозвоночных и микроорганизмов лесной подстилки и др.

В то же время редкие, как правило, стенобионтные виды часто оказываются лучшими индикаторами (показателями) состояния сообщества. Это связано с тем, что для поддержания жизни редких видов требуются строго определенные сочетания различных факторов (например, температуры, влажности, состава почв, определенных видов пищевых ресурсов).

Структура сообщества

Структура сообщества: видовая; морфологическая и пространственная; трофическая.

Видовая структура

Одним из важнейших показателей структуры сообщества является видовой состав входящих в него организмов. Видовой состав сообщества определяется рядом факторов, важнейшие среди которых: географическое местоположение, определяющее состав флоры и фауны, особенности климата, тип ландшафта и его высота над уровнем моря, водный режим, возраст самого сообщества. В пределах отдельных континентов и климатических зон сходные по видовому составу сообщества формируются в районах, сходных по экологическим условиям.

Много общего в составе населения северных хвойных лесов, вытянувшихся широким поясом через всю Евразию и Северную Америку, в населении степей, предгорий, пустынь, пойменных участков рек, иногда отдаленных друг от друга сотнями и даже тысячами километров.

В то же время редкие, как правило, стенобионтные виды часто оказываются лучшими индикаторами (показателями) состояния сообщества. Это связано с тем, что для поддержания жизни редких видов требуются строго определенные сочетания различных факторов (например, температуры, влажности, состава почв, определенных видов пищевых ресурсов).

Морфологическая и пространственная структура

Любые сообщества, независимо от местоположения или состава присутствующих в нем видов, обладают некоторыми признаками, которые существенно облегчают их анализ и сопоставление друг с другом. К таким признакам относят соотношение организмов с определенными типами внешнего строения и пространственную организацию сообщества.

Как вам уже известно из Часть I. Введение. Общие сведения, определенные типы внешнего строения организмов, возникшие как приспособления к условиям местообитаний, называются жизненными формами.

Разные жизненные формы, сосуществующие в сообществе, как правило, обособлены пространственно. Это выражается в горизонтальном и вертикальном расчленении фитоценоза на отдельные элементы, каждый из которых играет свою роль в накоплении и преобразовании вещества и энергии. Такое расчленение характеризует пространственную структуру сообщества.

Подземная ярусность представляет собой как бы зеркальное отражение надземной: корни наиболее высоких растений (деревьев) проникают глубже всех, корни низких (трав, кустарников) располагаются у поверхности почвы или прямо в подстилке. Наибольшая масса корней находится в верхних слоях почвы.

Морфологическая и пространственная структура сообщества является показателем разнообразия условий жизни организмов, богатства и полноты использования ими ресурсов среды. В определенной мере они характеризуют также устойчивость сообществ, то есть их способность противостоять внешним воздействиям.

Состав и структура сообщества

Урок 41. Введение в общую биологию и экологию 9 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Состав и структура сообщества»

Сообщество – это совокупность видов растений и животных, которые длительное время сосуществуют в определённом пространстве и представляют собой определённое экологическое единство. Сообщество в биологии называется биоценозом.

Разнообразие живых организмов сообщества зависит от абиотических и исторических факторов.

Влияние абиотических факторов на сообщество мы рассмотрели с вами на прошлом уроке. К ним относят количество солнечной радиации, температуру, влажность, химический и механический состав почвы, а также кислотность почвы, и другие).

Климатические факторы безусловно напрямую влияют на развитие биоценоза. Например, в районах с мягким устойчивым климатом, с обильными и регулярными осадками, с оптимальными температурными показателями видовое богатство конечно выше.

А в районах сурового климата, таких как тундра или высокогорья, ниже.

Так, разнообразие видового богатства сообществ зависит от его географического положения. Оно более разнообразно и обильно при продвижении с севера на юг.

Например, в тропическом лесу на одном гектаре можно обнаружить более сотни видов птиц.

Из них птица Квезаль, ее хвост достигает 90 см, и необычная птица-носорог. А вот в лесу умеренного пояса на одном гектаре число видов птиц не превышает и десятка.

На материках, разновидность фауны обычно богаче, чем на островах. Потому что на материках больше условий для образования новых форм.

На развитие сообщества влияют и исторические факторы. Так например, чем больше времени прошло с момента образования сообщества, тем выше его видовое богатство. Например, в озере Байкал рачков-бокоплавов обитает около 300 видов.

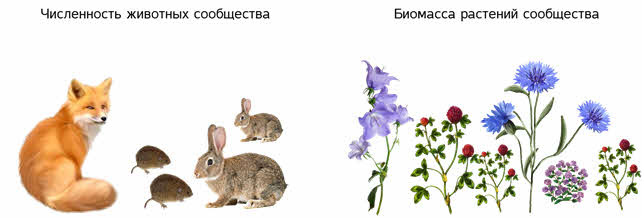

Видовая структура сообщества

Характеризуется разнообразием видов и соотношением численности (для животных) или биомассы (для растений) всех входящих в него популяций.

Чем выше видовое разнообразие растительного сообщества, тем ниже общая биомасса всех входящих в него растений.

Видовые сообщества бывают бедные и богатые. Такие характеристики зависят, как мы уже сказали от внешних условий.

Богатое видовое разнообразия свидетельствует о благополучии и устойчивости сообщества (биоценоза).

Численность особей, которые преобладают в сообществе, или те виды, которые занимают большую площадь, называют доминантами. Среди древесных растений умеренных широт, доминантами является вечнозеленая ель и сосна обыкновенная. Среди трав леса – кислица обыкновенная, зеленый мох.

Среди доминирующих видов есть те, которые действительно играют большую роль в сообществе. Их называют виды-средообразователи. Например, в лесных биоценозах к ним относят древесные растения. Они играют главенствующую роль в определении состава, структуры и свойств экосистемы путем создания среды для всего сообщества.

Среди доминирующих видов, в состав сообщества входят редкие виды, которые придают ему устойчивость.

Редкие виды могут является сигналом нормального функционирования экосистемы. Так как для поддержания жизни редких видов необходимы подчас хорошие условия среды.

К примеру рак речной живёт в пресной чистой воде. Его исчезновение является показателем нарушения экосистемы.

Морфологическая структура сообщества

Сообщества можно определить по типам. Лес и луг например, это название типов сообществ.

Для того чтобы определить эти типы необходимо знать, какие жизненные формы его населяют, то есть знать структуру (состав) этих сообществ.

Жизненные формы ─ это организмы с определёнными типами внешнего строения, возникшими как приспособления к условиям местообитания.

Самые распространенные жизненные формы растений например, — это деревья, кустарники, кустарнички и травы (травянистые растения).

Например, на лугу из-за сложившихся климатических условий произрастают: герань луговая, гвоздика травянка, зверобой продырявленный, пижма обыкновенная.

А в лесу, можно встретить растения, которые не встретишь на лугу: жимолость лесная, боярышник кроваво-красный, волчеягодник обыкновенный, лещина обыкновенная.

То же мы наблюдаем и в животном мире. Например, обитателей водной толщи объединяют в особую жизненную форму планктон — совокупность организмов, живущих во взвешенном состоянии, которые не способны противостоять течениям.

Обитатели дна образуют бентос.

Пространственная структура сообщества

Биоценозу присуща: строгая временная и пространственная организация.

Ярким проявлением, которого является ярустность. Чем больше видовое разнообразие, чем больше ярусов, тем устойчивее и продуктивнее сообщество. Ярустность создает разнообразие экологических ниш для обитания животных организмов.

Ярустность — это вертикальное распределение видов сообщества.

Количество света – это основной фактор, который определяет вертикальное распределение растений. Так же на разных уровнях разный температурный режим и режим влажности.

Например, освещённость под сомкнувшимися кронами елового леса в летние дни в 1,5-2 раза меньше, чем под широколиственными деревьями. Тоже наблюдается и с температурным режимом, температура воздуха под кронами ель на 0,2-0,8 градуса ниже, чем под широколиственными. Атмосферные осадки также в 2-2,5 раза меньше проникают под густые кроны ели.

У каждого организма в биогеоценозе своё место, своё время, свой круг обязанностей, свои друзья и враги. Все многообразие индивидуальных живых существ сливается в неповторимое единство. Каждый организм в биоценозе играет только свою неповторимую роль.

Ярусы леса умеренного пояса, их насчитывается обычно 5-6.

Первый (верхний) древесный ярус образуют деревья первой величины с высоко расположенной листвой, которая хорошо освещается солнцем (ель, сосна, дуб черешчатый, вяз гладкий и др.).

Неиспользованный свет поглощается деревьями, которые образую второй ярус. К ним относят (рябину обыкновенную, клён, черемуху, дикую яблоню) ─ деревья второй величины.

Третий ярус (подлесок) составляют кустарники и кустарниковые формы древесных пород (лещина, калина, бузина красная, малина).

Четвёртый ярус (травяно-кустарничковый) травы (сныть обыкновенная, щитовник, крапива, чистотел лесной).

Так же к четвёртому ярусу относят кустарнички (чернику, бруснику, клюкву, вереск).

Шестой ярус образует постилка.

Благодаря ярусному расположению растений в сообществе наиболее полно используются природные условия (свет и тепло).

Каждому ярусу присущ и свой животный мир.

В верхнем пологе леса на кронах деревьев гнездятся птицы (зяблики, щеглы, корольки, крупные хищники и др.).

Некоторые птицы гнездятся в кустарниковом ярусе (например, дрозд певчий, славка, снегирь, малиновка).

На земле гнездятся (фазановые, тетеревиные, трясогузки, овсянки).

Крупные млекопитающие обитают так же на нижних ярусах.

В листовом опаде, на поверхности почвы обитают различные многоножки, жужелицы, клещи, муравьи и другие мелкие животные.

В почве живут почвенные черви, микроорганизмы, землеройные животные, медведки.

Ярустность животных имеет свои названия.

Геобии (обитатели почв)

Герпетобии (обитатели поверхностного слоя почв)

Бриобии (обитатели мхов)

Филлобии (обитатели травостоя)

Аэробии (обитатели более высоких ярусов)

Итак, мы с вами рассмотрели вертикальную структуру биоценоза.

Так же есть и горизонтальное расположение элементов сообщества, которые могут образовать мозаичность.

Она выражается наличием различных микрогруппировок, которые различаются видовым составом, количественным соотношением разных видов, сомкнутостью, продуктивностью и другими признаками, и свойствами.

Микрогруппировка – это сгущение особей одного или нескольких видов в пределах яруса, внутриярусные мозаичные пятна.

Например, в моховом ярусе можно выделить различные пятна мхов с доминированием одного или нескольких видов.

В травяно-кустарничковом ярусе встречаются черничные, чернично-кисличные, голубично-сфагновые микрогруппировки.

Если мы посмотрим на лес сверху, то увидим, что в каких-то местах деревья и кустарники располагаются тесно, а в каких-то и вовсе отсутствуют. Это мозаичность фитомассы леса.

Распределение видов сообщества может быть случайное, регулярное и пятнистое (мозаичное).

Таким образом, мы наблюдаем ярусное и мозаичное распределение видов сообщества. Каждый организм стремиться занять в нем наиболее благоприятное место.

Трофическая структура сообщества

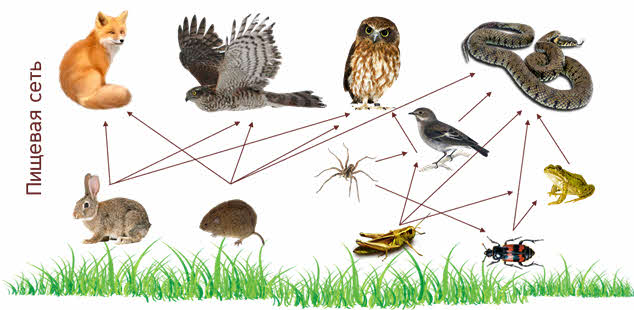

Благодаря разнообразным связям между организмами, происходит поддержание целостности сообщества.

Наиболее важными взаимосвязями живых организмов в природе, являются пищевые связи.

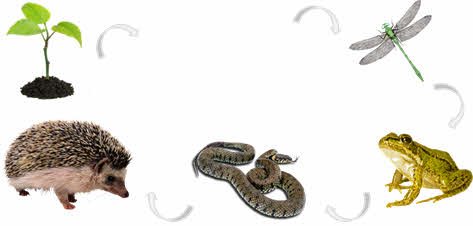

Посмотрите эти взаимосвязи выстраиваются в настоящую цепь. Растение – растительноядное насекомое – насекомое хищник ─ и те, и другие пища насекомоядных птиц, которые в свою очередь добыча хищных птиц.

Вывод. Среди множества взаимосвязей живых организмов основными являются пищевые связи, или цепи питания. Все они начинаются с растений.

Благодаря пищевым связям происходит непрерывный вещественно-энергетический обмен между живым и неживым веществом природы.

Вы знаете, что в процессе фотосинтеза, только растения образуют органическое вещество – основу жизни. Затем в пищевых цепях животных непрерывно происходит его распределение и перемещение.

Так что-же цепь питания бесконечна? Для ответа на этот вопрос спустимся на нижний ярус леса. Здесь обитаю животные почвы. Дождевые черви питаются отмершими частями растений. Обратите внимание! Цепь питания опять начинается с растений.

Таким образом, схема всех пищевых взаимосвязей организмов имеет вид сети.

Пищевая сеть состоит из нескольких пищевых цепей, которые связаны общими пищевыми звеньями. Сеть объединяет растения и животных.

Итак, первыми в пищевой цепи как мы уже сказали являются растения. Их называют

продуценты (производители и накопители органических веществ).

Продуцентами питаются консументы 1-го порядка ─ растительноядные гетеротрофы. К ним относятся травоядные животные.

Ими питаются консументы 2-го порядка ─ хищные гетеротрофы. К ним относят хищников, паразитов травоядных животных).

Которыми питаются консументы 3-го порядка ─ хищники.

Редуцентами являются разрушители всех органических веществ. К ним относят (бактерии и плесневые грибы).

Автотрофы – это организмы, которые синтезируют органические вещества из неорганических.

Гетеротрофы – это организмами, которые живут за счет органического вещества, созданного продуцентами.

Таким образом, разные организмы занимают разное положение в пищевой цепи, в таком случает говорят, что они располагаются на разных трофических уровнях.