Что такое структура спортивной тренировки

Структура спортивной тренировки

Содержание

Структура тренировочного занятия [ править | править код ]

Несмотря на разнообразие и специфику различных видов спорта, существуют общие правила того, как должно строиться любое отдельное тренировочное занятие. Знания о структуре тренировки принадлежат к наиболее комплексному разделу теории тренировки, который все тренеры начинают изучать в процессе приобретения личного опыта с начала собственной спортивной карьеры. Действительно, каждый знает, что отдельная тренировка состоит из вводной части (разминки), основной (в которой выполняются запланированные нагрузки) и заключительной. Эта общая структура подходит ко всем возможным комбинациям организационных форм и упражнений и была описана многими авторами. Однако прогресс спортивной науки и практики привёл к более полному пониманию фактов, которые когда-то казались очень простыми, а теперь представляются многозначными. Таким образом, сущность и содержание каждого компонента тренировки теперь могут стать более понятными.

Разминка [ править | править код ]

Великий новозеландский тренер Артур Лидьярд включил главу, посвящённую разминке, в свою книгу, которую он написал вместе с Гартом Джилмуром [Garth Gilmour] (2000). В ней он отметил, что однажды всемирно известного австралийского тренера Перси Черутти [Percy Cerutty], который работал с многократным рекордсменом мира и Олимпийским чемпионом в беге Гербертом Эллиоттом [Herbert Elliott], спросили о роли разминки. Авторитетный тренер ответил, что кролики не разминаются, но могут бежать «как сам дьявол». Тренер из колледжа Абилина [Abilene College], который задал этот вопрос, не назвав своего имени, отнёсся к такому ответу серьёзно и провёл специальное исследование.

Результаты исследования. Тренер из Абилина снял поведение кролика перед началом бега. Когда кролик вылез из норки, он осмотрелся вокруг (поворачивая голову и растягивая мышцы шеи и спины) и пробежался несколько раз вперёд и назад. После этого он побежал через поле. Таким образом, кролик действительно выполнил разминку, хотя и не такую серьёзную, как бегуны-люди (Lydiard и Gilmour, 2000).

В качестве примера успешного применения рационально спланированной разминки и заключительной части тренировки особый интерес представляют выводы долгосрочного исследования, проведённого на спортсменах высокого уровня.

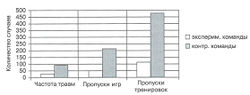

Результаты исследования. Двенадцать футбольных команд национального дивизиона (180 игроков) были разделены на две группы. Первая использовала модифицированную тренировочную программу, в которой вводная и заключительная части тренировок проводились, основываясь на результатах предыдущих исследований. Они включали упражнения с мячом в комбинации с программой на растяжку, а заключительная часть тренировки состояла из бега трусцой и стретчинга (в технике удержания-расслабления). Подготовка контролировалась врачами и физиотерапевтами. Вторая группа состояла из шести команд, которые тренировались традиционно и служили контрольной группой. Результаты шести месяцев тренировок показали весьма существенное превосходство спортсменов, выполнявших модифицированную программу подготовки (Рис. 1). Отмечено сокращение количества травм (в 4 раза) и значительное уменьшение количества пропущенных из-за повреждений опорно-двигательного аппарата тренировок и игр (Ekstrand et al, 1983).

Вышеупомянутое исследование можно считать нетипичным, потому что оно представляет результаты изучения комплексного эффекта выполнения вводной и заключительной частей тренировки, сопровождаемых медицинским контролем. Обычно научный подход подразумевает изучение отдельных эффектов нескольких факторов и анализ того, что они могут дать практике. Например:

С другой стороны, опыт передовой спортивной практики остаётся очень ценным источником знания того, как организовать разминку в любом виде спорта.

Разминка как вводная часть каждой тренировки выполняет три общие функции: регулирование метаболических процессов, техническое и координационное врабатывание и подъём уровня психической готовности (табл. 1). Настройка метаболических процессов должна быть специфической по виду спорта.

Однако это не значит, что разминка важна только для спортсменов определённых специализаций, например для бегунов, и не важна для стрелков. На самом деле изменения температуры тела и уровня энергообеспечения абсолютно необходимы для последующей серьёзной работы, даже если характер и содержание этой работы являются специфическими для разных видов спорта. Нужно также упомянуть важную роль регулирования метаболических процессов в предотвращении повреждений опорно-двигательного аппарата. В интервью выдающиеся тренеры из разных видов спорта рассказывают, что, по меньшей мере, половина случаев травмирования опорно-двигательного аппарата спортсменов (поясницы, плеч, коленей, лодыжек и т.д.) частично или полностью вызвана несоответствующей разминкой. С другой стороны, адекватная адаптация соответствующих метаболических систем в значительной степени определяет эффективность выполнения последующих нагрузок в основной части тренировки.

Таблица 1. Главные функции, цели и ожидаемые эффекты выполнения разминки (по deVries, 1986; McArdle, Katch и Katch, 1991; Powers и Howley, 1994)

Приспособление метаболических систем организма для выполнения последующих усилий и предотвращение повреждения неразогретых тканей опорно-двигательного аппарата

Повышение температуры мышц и внутренних органов; снижение вязкости мышц и сопротивления сосудистого русла с ростом температуры; увеличение объёма кислорода, связываемого гемоглобином и миоглобином; увеличение потребления кислорода

Техническое и координационное врабатывание

Активизация центральной и периферической нервной системы и предотвращение травм из-за возможного неудачного выполнения сложнокоординационных упражнений

Более быстрое сокращение и расслабление мышц; увеличение восприимчивости мышц и всех двигательных механизмов управления; повышение устойчивости и экономичности основных биомеханических функций и техники движений

Мобилизация спортсмена или группы спортсменов для осознанной работы; достижение должной мотивации для решения определённых задач

Достижение психической концентрации для выполнения предстоящей нагрузки; совершенствование психического и эмоционального самоконтроля

Техническое и координационное врабатывание является обязательной функцией разминки в любом виде спорта. Её роль в предотвращении травм у спортсменов будет рассмотрена ниже подробно. Третья функция разминки также существенна, она особенно важна в видах спорта и тех тренировочных занятиях, где психические и когнитивные компоненты играют ведущую роль, типа игровых видов и единоборств. Это относится к приобретению новых технических навыков и т.д.

Разминка в любом виде спорта подразделяется на две части: общую и специальную. Они характеризуются соответствующим набором упражнений (табл. 2).

Общая часть разминки обычно начинается с постановки целей на предстоящую тренировку. Это то время, когда должны быть объяснены наиболее существенные детали предстоящих нагрузок и организация тренировочного занятия. Спортсмены высокой квалификации обычно разминаются по-своему, выполняя собственную комбинацию упражнений. Однако иногда требуется акцентирование некоторых деталей общепринятой схемы вводной части тренировки, например пролонгирование общей части в случае низкой температуры окружающей среды (проще говоря, замерзшие спортсмены нуждаются в более долгой разминке, чтобы согреться). Могут включаться дополнительные упражнения в случае наличия предшествовавших травм мышц или суставов, более осторожное выполнение разминочных упражнений для тех групп мышц, которые всё ещё болезненны после предыдущей тренировки и т.д. Признаками наступления желаемого состояния, которое должно быть вызвано выполнением этой части разминки, являются увеличенная ЧСС (до 110-130 уд./мин), лёгкое потоотделение, увеличенные частота дыхания и легочная вентиляция, улучшенное общее состояние организма. Общая часть разминки обычно длится 8-15 мин.

Таблица 2. Общие и специальные части разминки

Может выполняться индивидуально или в небольших группах; продолжительность приблизительно 8-15 мин (зависит от температуры окружающей среды и индивидуальных требований)

Специфические по виду спорта упражнения, воздействующие, в основном, на преобладающие метаболические системы и технические (и/или технико-тактические) навыки, которые будут задействованы в основной части тренировки

Может выполняться под наблюдением тренера; продолжительность приблизительно 10-20 мин

Начальная часть разминки обычно должна включать несколько упражнений низкой и средней интенсивности, чтобы усилить кровообращение, увеличить температуру тела и облегчить процессы окисления в работающих мышцах. Общепризнано, что согретые мышцы и соединительные ткани легче удлиняются и положительно реагируют на растяжение. Поэтому следующий шаг включает упражнения на растяжку, в которых активная динамическая составляющая (скручивания, круговые движения рук и верхней части туловища и т.д.) предшествует пассивной. Общая часть разминки продолжается силовыми упражнениями с умеренными усилиями, обычно выполняемыми без увеличенных отягощений, хотя могут использоваться и упражнения с сопротивлением партнера.

Специальная часть разминки посвящена специфическим по виду спорта метаболическим и/или техническим особенностям предстоящей тренировки. Специально подобранные упражнения должны активизировать координационные механизмы, необходимые для выполнения технических действий, используемых в основной части тренировки.

Кроме того, эти упражнения должны помочь усилить психическую готовность спортсмена к решению последующих двигательных задач более высокой сложности. Эти упражнения важны для предотвращения неудач при выполнении координационно очень сложных упражнений, то есть они вносят свой вклад в предупреждение травм.

Несмотря на их разнообразие, существуют два возможных альтернативных вариантов разминки, используемых креативными тренерами в различных видах спорта (табл. 3).

Таблица 3. Два альтернативных варианта выполнения специальной части разминки перед началом тренировки

Вариант выполнения специальной части разминки

Полностью стандартизированная программа, включающая привычные упражнения и задания в определённой последовательности

Экономичность выполнения; относительно небольшая продолжительность, простая организация

Типовая предсоревновательная разминка или другая нестандартная, включающая относительно новые или привлекательные элементы

Нарушение монотонности, настройка на выполнение необычной двигательной программы

Пример. Тяжелоатлеты выполняют индивидуальную стандартную специальную разминку перед рывком и перед толчком (они разные). Содержание и продолжительность этих вариантов подбираются спортсменом и тренером индивидуально. Гимнасты используют нужный вариант специальной разминки для каждой гимнастической дисциплины (упражнений на кольцах, вольных, прыжков, упражнений на брусьях и т.д.). Разумеется, относительно постоянное содержание и продолжительность этих разминок меняется в зависимости от внешних факторов (температуры, влажности и т.д.) и внутреннего состояния спортсмена (усталости, предшествующей травмы, уровня тревожности и т.д.).

Специфическая специальная разминка, как правило, отражает необычный характер последующей работы. Это может быть специально организованная контрольная тренировка, в которой создается псевдосоревновательная ситуация. То есть выполняется модифицированная предсоревновательная разминка. Особенной ключевой тренировке также может предшествовать специфическая вводная часть, которая должна отразить исключительный характер этого тренировочного занятия. Точно так же перед необычными событиями, подобными местным праздникам, публичным презентациям и т.д., может использоваться специфическая разминка. Следует заметить, что частое использование специфической разминки ведёт к утрате её необычности и уменьшает её стимулирующий эффект.

Основная часть занятия [ править | править код ]

В зависимости от специфики вида спорта основная часть тренировочного занятия может содержать большое количество упражнений (как в лёгкой атлетике, плавании или гимнастике) или только одно задание (типа двусторонней игры в игровых видах спорта). Долгое время выдающиеся тренеры в различных видах спорта стремились составлять планы тренировок, выбирая и подчёркивая самое важное упражнение или задание. Тренеры называли это «значимым упражнением», «главным звеном тренировки», «основным заданием», «основным пунктом программы» и т.д.

Пример. Несколько десятилетий назад великий тренер по лёгкой атлетике Артур Лидьярд предложил несколько недельных программ для спортсменов различных возрастов в различных беговых дисциплинах (Lydiard и Gilmour, 2000). Эти программы содержали только одно упражнение в каждой отдельной тренировке. Очевидно, что тренировочная программа бегунов содержит не только одно упражнение; здесь Лидьярд просто заострил внимание специалистов на самом важном упражнении. Точно так же типичные еженедельные тренировочные отчёты великих бегунов (звёзд своей дисциплины) содержат информацию только об одном упражнении в каждой тренировке, а это означает, что спортсмены предоставляют отчёт только об упражнениях первостепенной важности (Noakes, 1991).

Таблица 4. Основные характеристики и особенности ключевых упражнений (заданий) в тренировке

Лекция 18. Построение тренировочных занятий в спортивной подготовке

Вопросы для рассмотрения:

1. Структура тренировочного занятия.

2. Закономерности построения тренировочного занятия.

3. Особенности содержания и структуры различных частей тренировочного занятия.

1. Структура тренировочного процесса.

Построение тренировочного занятия

Построение тренировочного занятия.

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное занятие, в ходе которого используют различные средства и методы, направленные на решение задач физической, технико-тактической, психической и специальной волевой подготовки. Структура тренировочных занятий определяется различными факторами, в числе которых закономерные колебания функциональной активности организма спортсмена в процессе более или менее длительной мышечной деятельности, величина нагрузки занятия, особенности подбора и сочетания тренировочных упражнений, режим работы и отдыха.

Распределение нагрузок в отдельных занятиях лучше всего проводить на основе данных о динамике работоспособности и деятельности основных функциональных систем при выполнении программ занятий различной преимущественной направленности.

Периодами изменений функционального состояния организма спортсмена в процессе работы определяется существующая структура тренировочного занятия, которое состоит из вводно-подготовительной, основной и заключительных частей.

В основной части занятия, собственно, и решается его главная задача. Выполняемая работа может быть самой разнообразной и обеспечивает повышение различных сторон специальной физической и психологической подготовленности, совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Продолжительность этой части занятия зависит от характера и методики применяемых в нем упражнений, величины тренировочной нагрузки. Подбор упражнений, их количество определяют направленность занятий и его нагрузку.

В заключительной части занятия постепенно снижают интенсивность работы, чтобы привести организм спортсмена в состояние, по возможности близкое к дорабочему, и создать условия, благоприятствующие интенсивному протеканию восстановительных процессов.

2. Направленность и организация тренировочного занятия

Направленность занятий, применяемых в процессе тренировки, обуславливается подбором и методикой применения различных специально-подготовительных и соревновательных упражнений. В спортивной практике находят применение занятия избирательной (преимущественной) и комплексной направленности. Программу занятий избирательной направленности планируют так, чтобы основной объем упражнений обеспечивал преимущественное решение какой-либо одной задачи (например, развитие специальной выносливости или повышение силовых возможностей), а построение занятий комплексной направленности предполагает использование тренировочных средств, способствующих решению нескольких задач.

Эффективность тренировочных занятий в большой степени зависит от их правильной организации, которая позволяет обеспечить необходимую плотность занятий, выбор оптимальной дозировки выполняемых упражнений, действенный контроль, учет индивидуальных особенностей спортсмена и т.п. В зависимости от конкретных задач и содержания тренировочного занятия, подготовленности и индивидуальных особенностей занимающихся, этапа подготовки и ряда других обстоятельств, предпочтение может быть отдано различным организационным формам тренировочного занятия.

Рекомендуется различать следующие формы организации занятий: индивидуальная, групповая, фронтальная, свободная (Д. Харре, 1971).

При индивидуальной форме занятий спортсмены получают задание и выполняют самостоятельно. В числе преимуществ этой формы занятий следует отметить хорошие условия для индивидуального дозирования и коррекции нагрузки, воспитания самостоятельности и творческого подхода при решении поставленных задач, настойчивости и уверенности в своих силах, возможность проводить занятия в условиях дефицита времени и в зависимости от складывающихся условий.

При групповой форме имеются хорошие условия для создания соревновательного микроклимата при проведении занятий, взаимопомощи при выполнении отдельных упражнений. Однако эта форма проведения занятий затрудняет контроль за качеством выполнения заданий, индивидуальный подход к занимающимся.

При фронтальной форме группа спортсменов одновременно выполняет одни и те же упражнения. Особенно широко эта форма применяется при решении локальных задач в пределах отдельного занятия, в частности, при проведении разминки. При такой организации занятия тренер имеет хорошие условия для общего руководства группой, применения наглядных методов.

Свободная форма занятий может использоваться спортсменами высокого класса, имеющими большой стаж занятий, необходимые специальные знания и опыт. Повышению эффективности тренировочных занятий способствует выбор их рациональных организационно-методических форм. Наиболее распространены стационарная и круговая формы проведения тренировочных занятий.

При стационарной подготовке спортсмены выполняют упражнения на специально оборудованных «станциях», приспособленных для развития различных двигательных качеств, совершенствования технико-тактического мастерства, совмещенного развития двигательных качеств и совершенствования основных компонентов технического мастерства. Станции могут быть оснащены различным специальным оборудованием, тренажерами и приспособлениями, предназначенными для решения разнообразных задач, возникающих в процессе спортивной тренировки. Тренировка на станциях позволяет индивидуально подобрать объем и характер тренировочных воздействий, оптимизировать контроль за качеством выполнения заданий, оперативно вносить коррективы в программы тренировочных занятий.

Круговая тренировка предполагает последовательное выполнение спортсменами упражнений на различных станциях. Обычно оборудуется от 10 до 20 станций, на которых решаются различные задачи физической и технической подготовки. Расположение станций и подбор упражнений осуществляются таким образом, что спортсмен последовательно выполняет различные по характеру и преимущественной направленности упражнения, в комплексе обеспечивающие разностороннее воздействие на организм занимающихся. Индивидуальный подход обеспечивается путем изменения величины сопротивлений на тренажерах, величины отягощений, количества повторений, темпа работы и т.п.

Круговая форма тренировки может быть использована как при индивидуальной форме работы, так и при тренировке больших групп спортсменов. В последнем случае требуется строгая организация работы, четкий контроль за порядком смены станций, продолжительностью упражнений и пауз между ними.

3.Нагрузка в тренировочном занятии

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем выше нагрузка, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. Величина нагрузки отражается и в характере восстановительных процессов: после незначительных нагрузок они протекают в течение десятков минут или нескольких часов, большие нагрузки могут вызвать длительный период последействия, достигающий несколько суток.

Величина нагрузки может быть охарактеризована степенью вызываемого ею утомления. Следует различать такие виды нагрузки занятий: малую, среднюю, значительную, большую (таблица 4).

Критерии видов нагрузки

Наступление первой фазы периода устойчивой работоспособности (15-20% объема работы, выполняемой до наступления явного утомления)

Поддержание достигнутого уровня тренированности, ускорение процессов восстановления после предшествующих нагрузок

Наступление второй фазы устойчивой работоспособности (40-60% объема работы, выполненной до наступления явного утомления)

Поддержание достигнутого уровня тренированности, решение частных задач подготовки

Наступление фазы скрытого (компенсированного) утомления (60-75% объема работы, выполненной до наступления явного утомления)

Стабилизация и дальнейшее повышение тренированности

ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Методическое пособие для тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования в области физической культуры и спорта

Составлено: Семенютой Т.Н., заместителем директора МБУДО ДЮСШ по методической работе

ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Спортивная тренировка – планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена спортивной технике и тактике, развитие его физических способностей.

Цель спортивной тренировки – подготовка к спортивным состязаниям, направленная на достижение максимально возможного для данного спортсмена уровня подготовленности.

Задачи спортивной тренировки:

— освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины;

— совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение соревновательного упражнения и достижение планируемого результата;

— воспитание необходимых моральных и волевых качеств;

— обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовки;

— приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности.

Все задачи решаются комплексно и направлены на достижение наивысших спортивных показателей.

Результаты решения задач спортивной тренировки выражаются понятиями «тренированность», «подготовленность» и «спортивная форма».

Тренированность – степень функционального приспособления организма к предлагаемым тренировочным нагрузкам, возникающая в результате систематических физических упражнений, способствующая повышению работоспособности человека, всегда ориентирована на конкретный вид спорта.

Тренированность подразделяется на общую (повышение функциональных возможностей организма общеразвивающими, укрепляющими здоровье упражнениями) и специальную (конкретный вид спорта).

Подготовленность – комплексный результат физической, технической, тактической, психической подготовки. Каждая из сторон подготовленности зависит от степени совершенства других её сторон, определяется ими и в свою очередь, влияет на их уровень.

Спортивная форма — высшая степень подготовленности спортсмена. Характеризуется его способностью к одновременной реализации в соревновательной деятельности различных сторон подготовленности.

Средства спортивной тренировки

Основными средствами спортивной тренировки являются разнообразные физические упражнения.

Классификация физических упражнений:

Каждая из этих групп имеет свои признаки, но главным образом они различаются педагогическими возможностями. Специфическим назначением, а также методикой проведения.

С помощью такой классификации составляются различные комплексы упражнений разминки.

— скоростно-силовые упражнения, характеризующиеся максимальной мощностью усилий (бег на короткие дистанции, прыжки, метания и т.п.);

— упражнения циклического характера на выносливость (бег на средние и длинные дистанции, плавание, лыжные гонки и т.п.);

— упражнения, требующие высокой координации движений (акробатика, гимнастика, прыжки в воду, фигурное катание и т.п.);

— упражнения, требующие комплексного проявления физических качеств и двигательных навыков в изменяющихся режимах двигательной деятельности и ситуаций (спортивные игры, борьба, бокс, фехтование и т.п.).

— общеподготовительные; специально подготовительные и избранно соревновательные.

Общеподготовительные – являются преимущественно средствами общей подготовки спортсменов, эффективно решающие задачи всестороннего физического развития. Недостаточный прирост результатов или даже прекращение их роста, а также повышенный травматизм спортсмена обусловлен недостаточным объёмом общеподготовительных упражнений, особенно на ранних этапах обучения.

Необходимо помнить, что общеподготовительные упражнения должны выражать специфику избранного вида спорта.

Специально подготовительные — определяются спецификой избранного вида спорта. Упражнения подбираются с таким расчётом, чтобы обеспечить более направленное и дифференцированное воздействие на совершенствование физических способностей и формирование навыков, необходимых спортсмену.

Специально-подготовительные упражнения подразделяются на подводящие и на развивающие.

Подводящие – способствуют освоению формы, техники движений.

Развивающие – направлены на развитие и совершенствование основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости).

Избранные соревновательные упражнения — целостные двигательные действия или совокупность двигательных действий, являющиеся средством ведения спортивной борьбы и выполняются по возможности в соответствии с правилами соревнований по избранному виду спорта.

Методы спортивной тренировки

Метод спортивной тренировки – способ применения основных средств тренировки, совокупность приёмов и правил деятельности спортсмена и тренера.

В тренировочном процессе используют две большие группы методов:

1.Общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы;

2.Практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы.

Словесные методы: рассказ, беседа, анализ, обсуждение и др.

Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от знания терминологии, умелого использования указаний, замечаний, словесных оценок и разъяснений.

Наглядные методы:

— правильный методический показ спортсменом или тренером;

— демонстрация видеозаписей, фильмов, схем и т.д.;

— применение простейших ориентиров, ограничивающих направление движения, преодолеваемое расстояние;

— применение световых, звуковых и механических лидирующих устройств.

Методы строго регламентируемого упражнения:

— методы, направленные на освоение техники выполнения упражнения;

— методы, направленные на воспитание физических качеств.

— целостно-конструктивный (разучивание несложных упражнений в целом)

— расчленённо-конструктивный (разучивание более сложных упражнений по частям).

При применении вышеназванных методов большое значение отводится поводящим и имитационным упражнениям.

Непрерывные методы – однократное непрерывное выполнение тренировочной работы.

Интервальные методы – выполнение упражнений, как с регламентированными паузами, так и с непроизвольными паузами отдыха.

При использовании этих методов упражнения выполняются в равномерном и переменном режиме.

При равномерном режиме интенсивность работы – постоянна, при переменном режиме – варьируется.

Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать или неоднократно изменяться.

В режимах непрерывной и интервальной работы может применяться круговой метод (станционный), направленный на избирательное или комплексное совершенствование физических качеств.

Игровой метод – используется не только для начального обучения движениям или воздействия на отдельные способности, сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложнённых условиях.

В наибольшей степени он позволяет совершенствовать такие качества, как ловкость, находчивость, быстроту ориентировки, самостоятельность, инициативу.

Служит весьма действенным методом воспитания коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других нравственных качеств личности.

Методы (способы) организации деятельности занимающихся

Данный метод требует специальной подготовки помощников тренера-преподавателя из числа, наиболее подготовленных обучающихся и заблаговременного их инструктирования по выполняемому заданию.

Принципы спортивной тренировки

Принципы спортивной тренировки – наиболее важные педагогические правила рационального построения тренировочного процесса, в которых систематизированы научные данные и передовой практический опыт тренерской работы.

Принцип направленности на максимально возможные достижения, углубленную специализацию и индивидуализацию.

Установка на высшие показатели реализуется соответствующим построением спортивной тренировки, использованием наиболее действенных средств и методов, углублённой специализацией в избранном виде спорта.

Направленность к максимуму обусловливает все отличительные черты спортивной тренировки – повышенный уровень нагрузок, особую систему чередования нагрузок и отдыха, ярко выраженную цикличность и т.д.

Спортивная специализация характеризуется наиболее благоприятным распределением времени и усилий в процессе совершенствования спортивной деятельности в избранном виде спорта, но не является таковым для других видов.

В связи с этим чрезвычайно важен учёт индивидуальных особенностей занимающихся при построении спортивной тренировки.

Ошибочный, не отвечающий индивидуальным качествам спортсмена выбор специализации или определённого амплуа в команде зачастую сводит на нет усилия спортсмена и тренера.

Принцип индивидуализации требует построения и проведения тренировки с учётом возрастных особенностей спортсмена, уровня его подготовленности.

Принцип единства общей и специальной подготовки.

Объективные закономерности спортивного совершенствования требуют, чтобы спортивная тренировка. Являясь глубоко специализированным процессом, вела бы в то же время к всестороннему развитию. В соответствии с этим в спортивной тренировке неразрывно сочетаются общая и специальная подготовки.

Единство общей и специальной подготовки означает невозможность исключения из тренировочного процесса ни одной из сторон подготовки без ущерба для роста спортивного мастерства.

Единство общей и специальной подготовки взаимозависимо на каждом этапе спортивной подготовки от вида спорта, от этапа обучения.

Оптимальное соотношение общей и специальной подготовки закономерно изменяется на различных стадиях спортивного совершенствования.

Принцип непрерывности тренировочного процесса характеризуется следующими основными положениями:

— спортивная тренировка строится как круглогодичный и многолетний процесс, гарантирующий наибольший кумулятивный (накопительный) эффект в направлении спортивной специализации;

— воздействие каждого последующего тренировочного занятия как бы «наслаивается» на «следы» предыдущего, закрепляя и углубляя их;

— интервал отдыха межу занятиями выдерживается в пределах, гарантирующих восстановление и повышение работоспособности, причём в рамках тренировочных мезо – и микроциклов при определённых условиях допускается проведение занятий на фоне частичного недовосстановления, в силу чего создаётся уплотнённый режим нагрузок и отдыха.

Необходимо так строить тренировочный процесс, чтобы в наибольшей степени обеспечить возможную в данных конкретных условиях преемственность положительного эффекта тренировочных занятий, исключить неоправданные перерывы и свести к минимуму регресс тренированности. В этом заключается основная суть принципа непрерывности спортивной тренировки.

Принципиальный методический смысл этого положения заключается в требовании не допускать излишне длительных интервалов между тренировочными занятиями, обеспечивать преемственность между ними и тем самым создавать условия для прогрессирующих достижений.

Принцип единства постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок. Увеличение функциональных возможностей организма закономерно зависит от предъявляемых тренировочных и соревновательных нагрузок. Постепенное и максимальное увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливает прогресс спортивных достижений.

Это обеспечивается повышением объёма и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенным усложнением требований, предъявляемым к подготовке спортсмена.

Постепенность в тренировке должна соответствовать возможностям и уровню подготовленности спортсмена, особенно юного, обеспечивая неуклонный рост его спортивных достижений.

Принцип волнообразности динамики нагрузок.

Прогрессирующее повышение тренировочных нагрузок на определённых этапах подготовки вступает в противоречие с ходом приспособительных изменений в организме спортсмена. Это вызывает необходимость наряду с отдыхом временно снижать нагрузки, обеспечивая необходимы биологические перестройки в организме спортсмена. Поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии – она приобретает волнообразный характер.

Волнообразные изменения нагрузки характерны как для относительно небольших отрезков тренировочного процесса, так и для этапов и периодов годичного цикла тренировки.

Волнообразные колебания свойственны как динамике объёма, так и динамике интенсивности нагрузок, причём максимальные значения их в большинстве случае не совпадают.

Принцип цикличности тренировочного процесса.

Характеризуется частичной повторяемостью упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определённых циклов.

Каждый очередной цикл является частичным повторением предыдущего и одновременно выражает тенденции развития тренировочного процесса, т.е. отличается от предыдущего обновлённым содержанием, частичным изменением состава средств и методов, возрастанием тренировочных нагрузок и т.д.

Эффективность тренировочного процесса в решающей мере зависит от рационального сочетания повторяющихся и динамических моментов при построении тренировки.

Весь тренировочный процесс, от элементарных его звеньев до этапов многолетней подготовки, состоит из циклов (микро-,мезо-, макроциклов), составляющих неотъемлемую систему рационального построения тренировочного процесса.

Принцип единства и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности спортсмена.

Данный принцип отражает структуру, взаимосвязь и взаимообусловленность соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена.

Рациональное построение тренировочного процесса предполагает строгую направленность на формирование оптимальной структуры соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное осуществление соревновательной борьбы.

Этим принципом особо следует руководствоваться при создании системы управления тренировочным процессом, разработке перспективного планирования на относительно длительный период.

Принцип возрастной адекватности многолетней спортивной деятельности.

В процессе многолетней тренировки необходимо учитывать динамику возрастного развития спортсмена, позволяющую эффективно воздействовать на возрастную динамику способностей, проявляемых в спорте, в направлении ведущем к спортивному совершенствованию и в то же время не вступающем в противоречие с закономерностями онтогенеза (индивидуальное развитие) человека.

В детско-юношеском возрасте, когда происходит формирование и созревание организма, эффект тренировки зависит от учёта особо чувствительных (сенситивных) периодов, характеризующихся более высокими, чем в иные периоды темпами развития способностей.

В юношеском возрасте, до полного возрастного созревания основополагающим в тренировке должны быть общая физическая подготовка, формирование у каждого спортсмена всего комплекса физических способностей (силы, быстроты, выносливости и т.д.)

Основные стороны спортивной тренировки

Одним из важнейших методических условий совершенствования технического мастерства являются взаимосвязь и взаимозависимость структуры движений и уровня развития физических качеств.

Соответствие уровня физической подготовленности спортсмена уровню владения его спортивной техникой – важнейшее положение методики технической подготовки в спорте.

Условно различают общую техническую и специальную спортивно-техническую подготовку.

Задачи общей технической подготовки – расширение фонда двигательных умений и навыков (школа движений), а также воспитание двигательно-координационных способностей, которые содействуют техническому совершенствованию в избранном виде спорта.

Двигательное умение – это способность выполнять двигательное действие на основе определённых знаний о его технике.

Многократное повторение двигательных действий приводит к постепенной автоматизации движений, и двигательное умение переходит в навык.

Навык — степень владения техникой, при которой управление движением происходит автоматизировано, а действия отличаются надёжностью.

Она включает в себя изучение:

— общих положений тактики избранного вида спорта;

— приёмов судейства и положения о соревнованиях;

— тактического опыта сильнейших спортсменов или команд;

— освоение умений строить свою тактику в предстоящих соревнованиях;

— моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных соревнованиях для практического овладения тактическими построениями.

Тактическая подготовка неразрывно связана с использованием разнообразных технических приёмов.

Общая физическая подготовка (ОФП) в современной спортивной тренировке связывается не с разносторонним физическим совершенствованием вообще, а с уровнем развития качеств и способностей, оказывающих опосредованное влияние на спортивные достижения и эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта.

Средства ОФП – физические упражнения, оказывающие общее воздействие на организм и личность спортсмена (бег, ходьба на лыжах, спортивные игры, плавание упражнения с отягощениями и т.д.).

ОФП проводится в течение всего годичного цикла тренировки.

Специальная физическая подготовка (СФП) — характеризуется уровнем развития физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно определяющих достижения в избранном виде спорта.

Основными средствами СФП являются соревновательные упражнения и специально подготовительные упражнения.

Физическая подготовка тесно связана со спортивной специализацией.