Что такое ступени познания

Что такое познание — виды, формы, методы и уровни познания

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Разные науки пытаются понять, что такое познание: это когнитивная психология, науковедение, социология и другие рассматривают данный феномен лишь частично.

Только раздел философии гносеология (от греч. gnosis — знание + logos — учение) интересуется познанием полнообъемно и максимально емко, делая его предметом своего изучения.

Познание — это.

Цивилизация имеет тенденцию к развитию. Происходит это благодаря потребности человека в получении новых знаний: стремлению к пониманию неизвестного, духовному совершенствованию и любопытству.

Первым о теории познания заговорил Платон: он определил этот термин как получение знаний об окружающей среде и явлениях, в ней происходящих.

Познание – это деятельность, включающая в себя разные методы и приемы добывания информации о мире.

Как и все другие виды деятельности, познание имеет свою структуру:

Отсюда можно сделать вывод, что познание является элементом всех других деятельностей.

Формы познания — чувственное и рациональное

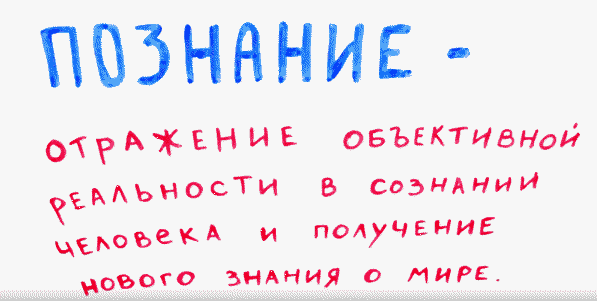

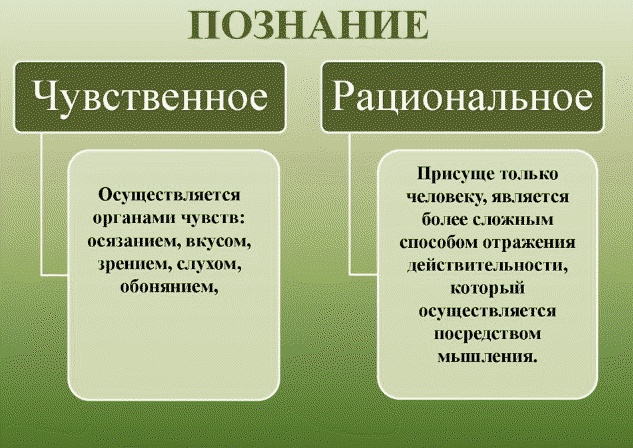

Согласно Платону, существует два уровня познания: чувственное и рациональное. Это значит, что исследуя окружающий мир, мы либо интерпретируем его образы с помощью мыслей, либо ощущаем его посредством органов чувств.

Рассмотрим их в отдельности более конкретно:

Познание через чувства включает в себя:

В настоящий момент нет ясного заключения, что важнее – разум или чувства. Поэтому принято считать, что оба уровня познания одинаково важны: для более полного понимания явления необходимо использовать и тот и другой.

Чувства являются проводником между нами и средой: если не станет сразу всех чувств, то познание станет невозможным. Однако, работа всех пяти также не гарантирует приобретение исчерпывающей информации, и вот тут нас «выручает» разум, выстраивающий полученные знания понятным образом.

Виды познания (научное, творчество, самопознание)

Принято различать 7 видов познания:

В результате индивид понимает, как нужно делать и как не стоит, что для него хорошо и что плохо, овладевает представлениями и выстраивает причинно-следственные связи, которые в перспективе делают его жизнь лучше.

Данный вид познания доступен и взрослым, и детям. Ребенок, играя в песочнице, узнает, что если высыпать кому-то песок на голову, то его за это не похвалят – еще и накажут. Домохозяйка, случайно добавившая лишнюю щепотку соли в блюдо, приходит к неожиданному выводу, что так еда становится намного вкуснее.

Также этот вид называют рациональным, то есть опирающимся на здравый смысл и объективность.

Надо отметить, что в современном мире мифологическое познание также существует. Его придерживаются в основном те, кто далек от науки либо те, кто в силу своих психологических особенностей не хочет отвечать за свои действия и мистифицирует жизненные события (особенно негативные).

Например, футуристические картины, как отражение внутреннего мира художника, содержат нелогичные, необъяснимые образы, которые нельзя подвергнуть научному исследованию, однако, они имеют полное право быть.

Методы познания

Методы познания – это инструменты, с помощью которых мы получаем знания. Все методы делятся на два вида:

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Широкое понятие. Все подробно описано выше, мне и добавить нечего, кроме того, что познание движет человечество вперед, без познания не было бы прогресса.

Человеческий внутренний мир очень глубок и разнообразен, познание, так как и любознательность (любопытство) заложено в нас с самого детства, благодаря этому мы развиваемся и учимся чему-то новому, в данной статье автор очень подробно отразил все нюансы познания и саморазвития.

Только совершенствуясь и познавая что-то новое мы можем достичь желаемой цели и построить путь к успеху!

Вся теория для ЕГЭ в одном месте. ТЕМА № 3. «Познание».

Познание – это процесс получения человеком знаний о мире, обществе и самом себе.

Результатом познания является знание.

Субъект познания – это тот, кто занимается познанием как видом деятельности, то есть человек, группы людей или всё общество в целом.

Объект познания – это то, на что или на кого направлен процесс познания. Это может быть материальный или духовный мир, общество, люди, сам человек, познающий самого себя.

Гносеология – это наука, изучающая особенности процесса познания.

Познание имеет две формы (или уровня).

Познание, его уровни и ступени

Существует два уровня познания: чувственное и рациональное.

Чувственное познание – это познание при помощи органов чувств: (обоняния, осязания, слуха, зрения, вкуса).

Ступени чувственного познания

Роль чувственного познания

Ступени рационального познания

Пример.

Умозаключение – это мысль, содержащая новое суждение, которое возникает в результате обобщения сведений, полученных из суждений о понятии. Это своего рода вывод из предыдущих суждений.

Так, в нашем примере умозаключением может стать новое суждение:

Мне очень нравится это прекрасное дерево — берёза.

Для рационального познания свойственно абстрактное мышление, то есть теоретическое, не связанное с чувствами. Абстрактное мышление связано с языком, речью. Человек мыслит, рассуждает, изучает при помощи слов.

Вербальный язык – это речь человека, слова, языковые средства, при помощи которых человек мыслит.

Невербальный язык – это язык жестов, мимики, взгляда. Однако в основе даже такого языка лежит речь, ведь человек жестами передаёт мысли.

Какое же из двух уровней познания является основным в познавательной деятельности человека? Различные взгляды на данную проблему привели к появлению нескольких философских взглядов и теорий на сущность познания.

Сенсуализм – это такое направление в философии, согласно которому основным способом познания является чувственное восприятие мира. По их теории, человек, пока не увидит, не услышит, не попробует — не поверит в истину (Эпикур, Дж. Локк, Т.Гоббс).

Рационализм – это такое направление в философии, согласно которому источником знаний является разум, так как чувства не всегда дают верную информацию о предмете или лишь поверхностную (Сократ, Аристотель, Платон, Кант, Гегель.

Существует ещё интуитивный способ познания мира.

Интуиция – это проницательность, чутьё, способность предугадать события и явления без объяснения и понимания источника знаний.

Современная точка зрения заключается в том, что и чувственное, и рациональное познание играют важную роль в жизни человека. Мы познаём мир и чувствами, и разумом.

Знание – это результат познавательной деятельности человека.

Знание – это многозначное понятие:

Знание имеет несколько форм и видов в зависимости от методов, способов, сущности познания мира, общества и человека. Каковы же они?

Формы человеческого познания

Ненаучное в свою очередь делится на следующие формы:

Виды знаний

Что такое истина

Определений истины несколько. Вот некоторые из них.

Абсолютная и относительная истина

Абсолютная истина — это полное, исчерпывающее знание человека о чём-либо. Данное знание не будет опровергнуто или дополнено с развитием науки.

Примеры: человек смертен, дважды два — четыре.

Относительная истина – это знание, которое будет пополняться с развитием науки, так как оно ещё неполное, не до конца раскрывает суть явлений, предметов и т.д. Происходит это в и силу того, что на данном этапе развития человечества наука пока не может дойти до конченой сути изучаемого предмета.

Пример: сначала люди открыли, что вещества состоят из молекул, потом – из атомов, затем- из электронов и т.д.Как видим, на каждом этапе развития науки представление об атоме было истиной, но неполной, то есть относительной.

Разница между абсолютной и относительной истиной состоит в том, насколько полно изучено то или иное явление или предмет.

Запомните: абсолютная истина всегда была сначала относительной. Относительная истина может стать абсолютной с развитием науки.

Бывает ли две истины?

Нет, двух истин не бывает. Может быть несколько точек зрения на изучаемый предмет, но истина всегда одна.

Что является противоположностью истины?

Противоположность истины- заблуждение.

Заблуждение – это знание, не соответствующее предмету познания, но принимаемое за истину. Учёный верит в то, что его знания о предмете- истинные, хотя он заблуждается.

Запомните: ложь- не является противоположностью истины.

Ложь — это категория морали. Для неё характерно то, что истина скрывается с какой-то целью, хотя она известна. Заблуждение же — это не ложь, а искренняя вера в то, что знания истинные (например, коммунизм- это заблуждение, такого общества быть не может в жизни человечества, но в него искренне верили целые поколения советских людей).

Объективная и субъективная истина

Объективная истина – это такое содержание человеческого знания, которое существует в реальной действительности и не зависит от человека, от его уровня познания. Это весь мир, существующий вокруг.

Например, многое в мире, во Вселенной существует в реальности, хотя человечество ещё не познало это, возможно, не познает никогда, но всё это существует, объективная истина.

Субъективная истина – это знания, полученные человечеством в результате его познавательной деятельности, это всё то в реальной действительности, что прошло через сознание человеком, понято им.

Запомните: объективная истина не всегда субъективная, а субъективная истина — всегда объективна.

Критерии истины

Критерии – это слово иностранного происхождения, в переводе с греческого kriterion — мерило для оценки. Таким образом, критерии истины- это основания, которые позволят убедиться в истинности, точности знаний, в соответствии их предмету познания.

Критерии истины

Теоретические критерии истины:

Критерии истины, то есть те основания, которые дают возможность утверждать, что то или иное знание истинно, соответствует предмету познания, были изложены в предыдущей статье.

Критерии истины – это средства проверки того или иного утверждения, гипотезы, теории и т.д.

Что такое практика

Практика – это предметная деятельность людей. Это значит, что в процессе практики люди используют материальные предметы, а сама деятельность направлена на преобразование окружающего мира и общества, явлений, происходящих в нём.

Практика – это активная деятельность людей, направленная на преобразование действительности и её познание.

Виды практики

Практика как критерий истины

Практика является основным критерием истины. Именно на практике люди убеждаются в истинности знаний. Конечно, она не является единственным критерием. Существуют и вспомогательные: соответствие законам логики, непротиворечивость, принцип простоты, эффективное практическое использование знаний и др. Они дополняют практику, делая знания ещё объективными и истинными.

Особенности практики

Функции практики

Абсолютность и относительность практики

Практика одновременно и абсолютна, и относительна.

Абсолютность практики заключается в том, что она может доказать абсолютность истины, какие-либо утверждения, как практические, так и теоретические.

Относительность практики заключается в том, что она не всегда в состоянии доказать абсолютность истины, так как практика сама ещё не совершенна и только стремится к этому.

Механизм практики

Таким образом, практика является основным и самым надёжным критерием истины. Именно на практике человек узнаёт, соответствует или нет его знание предмету познания.

Научное познание.

Научное познание – это вид познавательной деятельности человека, направленной на получение объективных, систематизированных, обоснованных и организованных знаний о природе, человеке и обществе.

Особенности научного познания

Принципы научного познания (то есть исходные положения, правила, на которых строится научная деятельность)

Уровни научного познания

Каждый уровень научного познания имеет свои методы изучения предметов познания, то есть средств, путей познания.

Эмпирические методы научного познания

Теоретические методы научного познания

Формы научного познания

Социальное познание.

Социальное познание – это изучение процессов, происходящих в обществе, выявление их закономерностей, особенностей, причин и источников развития. Сфера социального познания – это деятельность человека во всех её проявлениях и формах.

Особенности социального познания

Принципы социального познания

Источники социального познания

Основана форма социального познания – это социальный и научный факт. В чём их различие?

Социальный факт – это какое-то конкретное событие, которое имело место в действительности в ту или иную эпоху и время.

Научный факт – событие, которое описано, изучено, с учётом конкретной ситуации, причин, последствий события на развитие общества.

Объекты социального познания

Цели социального познания

Методы социального познания

Эмпирические

Теоретические

Итогом социального познания является знание

Типы социального знания

Социальное прогнозирование

В 20 веке появилась особая отрасль социальных знаний – футурология, занимающаяся социальным прогнозированием.

Научное прогнозирование следует отличать от утопии и фантастики.

Утопия основана на вере в предполагаемое будущее, а прогноз- на возможность альтернативного развития.

Фантастика — это художественное творчество, вымысел, характеризуется конкретностью деталей, а прогноз – лишь обобщённое видение будущего.

Виды социальных прогнозов

Методы социального прогнозирования

Самопознание.

Самопознание – это познавательная деятельность, направленная на познание самого себя, своих психических и физических особенностей, осмысление себя как личности.

Данный процесс длится всю жизнь. Человеку свойственно стремление понять: кто он, каков он, каково его предназначение на земле, как его оценивают и воспринимают окружающие.

Я-концепция (или образ « Я») — это представления человеке о самом себе.

Я-образы:

Этапы самопознания

Первичный этап. На данном этапе происходит самоузнавание, доверчивое восприятие себя с позиций окружающих, чувственное восприятие мира.

Кризис первичного этапа самопознания, когда человек понимает противоречивость мнений окружающих о самом себе, начинает формироваться его собственное мнение о себе.

Вторичный этап. Это период активного самопознания, пересмотр своего прежнего самовосприятия, формирование самооценки.

Методы самопознания

Самонаблюдение. Его цель — наблюдение за своими поступками, мыслями, поведением.

Самосравнение. Человек сравнивает себя с окружающими людьми или с героями произведений, ставит определённые установки: в чём хочет быть похожим на них, в чём нет. У человека формируются симпатии и антипатии к людям. Он стремится понять причины этого.

Метод единства противоположностей. Это стремление понять себя и принять таким, каков есть.

Самоанализ – анализ своих поступков, поведения, слов.

Самооценивание –оценивание своих действий. Не всегда оно бывает объективным, самокритичным.

Средства самопознания

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Что такое ступени познания, сознания, разумности?

— Что такое ступени познания? Как можно понять, на какой ступени познания находится человек? Ступени познания, сознания и разумности — это всё одно и то же?

— Это синонимы, в принципе. Я часто употребляю словосочетания «ступени познания», «ступени сознания», иногда «ступени разумности». Это разные аспекты одного и того же, как разные грани одного бриллианта.

Чтобы понять, что такое ступени познания, нужно понимать, как устроен человек и как устроен мир.

Человек, по большому счёту, это луч чего-то очень высокого. В религиях говорят о Боге, в индуизме — о Брахмане, в философии, которую вы изучаете, говорится о том, что в человеке есть семь принципов, и седьмой, наивысший, называется «Атма». А в древне-индийских трактатах «Упанишадах» говорится так: «Атман есть Брахман». Брахман — это Бог, по сути. Из этого следует, что в человеке есть частица Бога.

То есть человек — это как некоторый луч.

— Это значит, что у человека есть возможность связи с Богом?

— Это значит, что у человека есть возможность двигаться по ступеням познания. Это движение по ступеням познания связано с очищением своего собственного сознания. Именно потому, что так устроен мир, и так устроен человек.

В философских работах глубокой древности можно найти идею о том, что микрокосм подобен макрокосму. Микрокосм — это человек, а макрокосм — это Вселенная. В чём же состоит это подобие? Оно состоит в том, что есть различные планы сознаний: от внешнего бодрствующего сознания, которым мы руководствуемся в обычной жизни, до каких-то более глубоких внутренних планов, соединяющих человека с Атманом, а космос — с Брахманом.

— И что из этого всего следует?

— Из этого всего следует, что у человека есть возможность двигаться от своего текущего состояния сознания к этому самому высокому состоянию сознания. И, по сути, это движение осуществляется через некоторые планы макрокосма, или по-другому — миры, или ступени познания, или ступени сознания. Эти миры реально существуют. Это реально существующие вещи.

Именно поэтому человек должен так построить свою жизнь, чтобы постепенно шло движение к более глубокому сознанию, которое, естественно, связано и с большей разумностью, и с большей глубиной, и с большим познанием. Это то, что касается самих ступеней.

А вот, что касается оценки и самооценки того, на какой ступени находишься — это уже вопрос опыта и обучения, то есть должны быть развиты определенные способности — способности чувствознания, или распознавания. Через эти более развитые способности, через опыт, постепенно можно научиться что-то понимать, как у себя, так и у других. Поэтому вопрос самооценки своей текущей ступени познания, или текущего состояния сознания — это вопрос обучения.

Но для того, чтобы эти знания осваивать, нужно, прежде всего, вместить их реальность и понять, какое благо дают способности распознавания. Ведь из способности понимания ступеней познания вытекает реальная возможность распознавания добра и зла. Потому что, если вы творите добро, то это способствует восхождению по ступеням познания, а если вы творите зло — то это наоборот вас спускает вниз, даже может спустить со ступеней познания на ступени незнания, как бы в большие иллюзии, в большее неведение. Поэтому распознавание состояний сознания — это очень сильный, очень важный инструмент понимания добра и зла, правды и лжи, истины и заблуждений.

По материалам беседы С.К. Колубая со слушателями школы от 05.02.09 г.

ЕГЭ. Познание Тема 1. Познание и его формы.

ЕГЭ. Познание

Тема 1. Познание и его формы

Человеку свойственно желание познать мир вокруг себя. Познание – это процесс получения человеком знаний о мире, обществе и самом себе.

Результатом познания является знание.

Субъект познания – это тот, кто занимается познанием как видом деятельности, то есть человек, группы людей или всё общество в целом.

Объект познания — это то, на что или на кого направлен процесс познания. Это может быть материальный или духовный мир, общество, люди, сам человек, познающий самого себя.

это наука, изучающая особенности процесса познания.

Познание имеет две формы (или уровня).

Познание, его уровни и ступени

Существует два уровня познания: чувственное и рациональное.

Чувственное познание – это познание при помощи органов чувств: (обоняния, осязания, слуха, зрения, вкуса).

Ступени чувственного познания

Роль чувственного познания

Ступени рационального познания

Пример.

Умозаключение – это мысль, содержащая новое суждение, которое возникает в результате обобщения сведений, полученных из суждений о понятии. Это своего рода вывод из предыдущих суждений.

Так, в нашем примере умозаключением может стать новое суждение:

Мне очень нравится это прекрасное дерево — берёза.

Для рационального познания свойственно абстрактное мышление, то есть теоретическое, не связанное с чувствами. Абстрактное мышление связано с языком, речью. Человек мыслит, рассуждает, изучает при помощи слов.

Вербальный язык — это речь человека, слова, языковые средства, при помощи которых человек мыслит.

Невербальный язык — это язык жестов, мимики, взгляда. Однако в основе даже такого языка лежит речь, ведь человек жестами передаёт мысли.

Какое же из двух уровней познания является основным в познавательной деятельности человека? Различные взгляды на данную проблему привели к появлению нескольких философских взглядов и теорий на сущность познания.

Сенсуализм – это такое направление в философии, согласно которому основным способом познания является чувственное восприятие мира. По их теории, человек, пока не увидит, не услышит, не попробует — не поверит в истину (Эпикур, Дж. Локк, Т.Гоббс).

Рационализм – это такое направление в философии, согласно которому источником знаний является разум, так как чувства не всегда дают верную информацию о предмете или лишь поверхностную (Сократ, Аристотель, Платон, Кант, Гегель)

Существует ещё интуитивный способ познания мира. Интуиция – это проницательность, чутьё, способность предугадать события и явления без объяснения и понимания источника знаний.

Современная точка зрения заключается в том, что и чувственное и рациональное познание играют важную роль в жизни человека. Мы познаём мир и чувствами, и разумом.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна