Что такое связь слов в предложении

Урок русского языка во 2-м классе. Тема «Связь слов в предложении»

Тема: «Связь слов в предложении».

Оборудование: иллюстрация «Весна»; алгоритм установления связи слов в предложении; карточки: с предложением для работы в паре, с разноуровневыми заданиями.

I. Актуализация знаний

– Какое сейчас время года? (Весна)

– Назовите признаки весны. (Тает снег, пригревает солнышко, дни стали длиннее.)

– Составьте предложения о весне. Вам поможет иллюстрация. (Наступила весна. Ярко светит солнце. На деревьях набухают почки…)

– А вот Маша и Миша из 2 б класса составили такие предложения:

Миша: Весной молодой появляется трава.

Маша: Весной появляется молодая трава.

– Чье предложение вам больше нравится?

– Почему? (В Мишином предложении нет связи между словами, предложение построено неправильно.)

– О чем нужно помнить при составлении предложений? (Что слова в предложении должны быть связаны по смыслу.)

– Как устанавливается связь между словами? (При помощи вопросов.)

II. Целеполагание

– Значит, какая тема сегодняшнего урока? (Связь слов в предложении.)

Учитель открывает записанную на доске тему урока.

– А чему мы должны научиться на уроке? (Устанавливать связь слов в предложении по вопросам.)

– А для чего нам нужны эти умения? (Чтобы правильно строить предложения.)

III. Новый материал

– Давайте запишем Машино предложение и подчеркнем главные члены предложения.

– Как связаны между собой главные члены предложения? (Вопросами.)

– А теперь давайте посмотрим, как связаны подлежащее и сказуемое с другими словами?

– Как вы думаете с каким словом связано слово молодая? (Трава)

–Поставьте вопрос. (Трава какая? Молодая)

– В предложении эту связь принято показывать стрелками. От какого слова задаем вопрос от того слова и ведем стрелку.

– С каким словом связано слово весной? (Появляется)

– Почему вы так думаете? (Задали вопрос, появляется когда? Весной.)

На доске появляется следующая запись (каждый шаг на отдельной карточке):

– А теперь пользуясь этими шагами давайте разберем предложение.

Один ученикработает у доски остальные в тетрадях.

IV. Упражнения в установлении связи между словами.

1. Работа в парах.

– Следующее задание выполните в парах. Установите связь слов в предложении.

Одна пара работает у доски, остальные в тетрадях.

– Посмотрите, как выполнено задание на доске и сравните со своим. Согласны ли вы с ребятами?

– Легко ли было вам выполнять задание?

2. Самостоятельная работа. Разноуровневые задания.

– Сейчас вы будете выполнять задание самостоятельно, но сначала оцените себя. Как вы думаете, как вы справитесь с заданием.

Дети оценивают себя на линейке успешности.

– Выберите любое задание из предложенных.

1 уровень. Списать предложение и установить связь между словами поалгоритму.

На поляне появились первые подснежники.

2 уровень. Составить из слов предложение и установить связь между словами по алгоритму.

3. уровень. Составить предложение на тему «Весна» и установить связь между словами по алгоритму.

Проверка: 1 – 2 уровень самопроверка, выполненное задание записано на доске. 3 уровень – дети зачитывают свои предложения и разбирают.

– А теперь оцените как вы справились с заданием.

– У кого оценка совпала?

– У кого результаты оказались ниже?

– Что у вас вызвало затруднения?

– Значит на следующем уроке мы с вами продолжим работать на этой темой.

V. Итог

– Чему мы сегодня учились на роке? (Учились устанавливать связь между словами в предложении.)

– Как связаны слова в предложении? (По смыслу и с помощью вопросов.)

VI. VI. Домашнее задание

– Составить небольшой рассказ на тему: «Весна», разобрать два любых предложения и показать связь слов в предложении.

Средства связи предложений в тексте

Содержание:

Традиционно текст понимается как часть письменного или устного материала в его первичной форме (в отличие от перефразирования или резюме). Это может быть 1-2 слова (табличка-указатель) или объемное произведение, такое как роман.

Чтобы объединить все предложения в текст, используются два способа связи:

Часто в больших текстах оба вида связи не встречается поодиночке, выбор делается исходя из целей и задач автора. Для создания используются лексические, морфологические и синтаксические средства.

Лексические средства

Морфологические средства

Синтаксические средства

Теперь стало понятно, что средства связи – служебные части речи, так и самостоятельные. Рассмотрим их подробнее.

Служебные части речи

Частица

Конкретизирует, выделяя оттенки значения, нужна для образования степеней сравнения прилагательных и наречий, а также условного и повелительного наклонения глагола. Различают несколько видов частиц:

Союз

Необходим для связи слов в предложении или простых предложений в составе сложного. Союзы разделяют на:

Самостоятельные части речи

Местоимения

Наречия

Неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия, иногда предмета.

Предложение и словосочетание. Связь слов в предложении

Чтобы выражать свои мысли и чувства, узнавать о мыслях и чувствах других людей, мы строим предложения.

Чем лучше, точнее, разнообразнее мы умеем строить словосочетания, тем яснее, богаче наши предложения.

Чтобы назвать предмет, признак, действие более точно, можно построить словосочетание. Для этого к главному слову надо добавить зависимое, которое и поможет уточнить сказанное.

Чаще всего каждый член словосочетания бывает представлен одним словом: пошёл (как?) бодро

Нередко какой-то член словосочетания выражен именем существительным с предлогом: пошёл (куда? во что?) в школу, в школу (какую?) новую

Зависимый член словосочетания обязательно должен быть связан с главным по смыслу.

Игра мелкая, игра широкая, игра ненастная, игра бородатая – это не словосочетания, т.к. слова не связаны по смыслу.

Можно ли назвать словосочетанием пару слов в парке? Нельзя.

Словосочетание всегда составляют слова самостоятельных частей речи (иногда им помогают предлоги), при этом одно слово командует, а другое подчиняется.

Составим словосочетания, используя эту пару слов.

Например, в парке (каком?) летнем. В парке – главный член словосочетания.

Гулял (где?) в парке. В парке – зависимый член.

Составим словосочетания, подбирая зависимые члены

построили (что?) школу

построили (как?) быстро

построили (где?) в селе

построили (из чего?) из кирпичей

построили (для кого?) для ребят

построили (когда?) летом.

Построили строители. Это не словосочетание. Это основа предложения. Главные члены предложения словосочетанием не являются.

Включим словосочетания в предложение

Включите словосочетания в предложение. Выбирайте, как лучше расставить слова, чтобы яснее выразить мысль.

Стая белых гусей треугольником проплывает над теплоходом. (В. Песков)

Это предложение полнее, точнее выражает мысль.

Ставим смысловые и падежные вопросы в словосочетаниях

Вы заметили, что нередко к слову можно поставить два вопроса: по смыслу и по форме.

Чтобы понять, какое значение зависимый член вносит в словосочетание, что именно он уточняет, особенно важен смысловой вопрос.

Падежный вопрос (вопрос по форме) нужен, чтобы узнать падеж, в котором употреблено зависимое имя существительное.

Поставим смысловые и падежные вопросы в словосочетаниях.

Мышь серенькая (какая? – смысловой вопрос, значение словосочетания: предмет и его признак);

светило над лесом (где? — смысловой вопрос, значение словосочетания: действие и место его совершения, над чем? – вопрос по форме, над лесом, Т.п.);

улетели осенью (когда? — смысловой вопрос, значение словосочетания: действие и время его совершения);

выглядывали из-под листьев (откуда? — смысловой вопрос, значение словосочетания: действие и место его совершения, из-под чего? – вопрос по форме, из-под листьев, Р.п.).

Выписываем словосочетания из предложения

Какое словосочетание выписано из предложения неверно?

Из еловой чащи протянулся лисий след.

след (откуда? из чего?) из чащи

из чащи (какой?) еловой

Из еловой чащи протянулся лисий след.

Основа предложения протянулся след.

Ставим вопрос от подлежащего: след (чей?) лисий.

Ставим вопрос от сказуемого: протянулся (откуда? из чего?) из чащи.

Ставим вопрос от второстепенного члена предложения: из чащи (какой?) еловой.

След (откуда? из чего?) из чащи – неверно выделенное словосочетание, т.к. именем существительным командует глагол.

Вывод

Чтобы назвать предмет, признак, действие более точно, можно построить словосочетание. В словосочетании есть главный член и зависимый. Нередко к зависимому члену словосочетания можно поставить два вопроса: по смыслу и по форме. Главные члены предложения словосочетанием не являются.

Если Вам понравилось — поделитесь с друзьями :

Присоединяйтесь к нам в Facebook!

Смотрите также:

Подготовка к экзаменам по русскому языку:

Мы рекомендуем:

Самое необходимое из теории:

Предлагаем пройти тесты онлайн:

Рекомендуемые статьи и видео:

Русский язык с репетиторами онлайн

Теперь Вы можете обучаться русскому языку самостоятельно, пользуясь бесплатными ресурсами нашего образовательного сайта, а также выбрать себе подходящего репетитора у нашего партнера и заниматься в школе TutorOnline:

Словосочетания

Определение и значение. Примеры словосочетаний. Виды связи между словами.

Что такое словосочетание?

Словосочетание — это два или более знаменательных слов, связанных по смыслу и грамматически на основе подчинительной связи. В словосочетании одно слово главное, а другие — зависимые. Словосочетание является единицей синтаксиса в русском языке.

Примеры словосочетаний

Приведём примеры словосочетаний со смысловой и грамматической связью главного и зависимого слова.

Смысловая связь

Предмет и его признак — смелые люди, удобный диван;

Предмет и действие — лететь в Лондон, мечтать о победе;

Признак и его степень — помочь по-братски, сделать по-настоящему.

Грамматическая связь

Через окончание — человеческое отношение, снежный человек;

Через окончание и предлог — пролетать над горами, заходить в дом.

Примеры словосочетаний из слов разных частей речи с предлогами и с числами

С существительными: листва деревьев (сущ.+сущ.), крыша дома (сущ.+сущ.), подниматься по лестнице (сущ.+предл.+сущ.), на краю мира (предл.+сущ.+сущ.).

С прилагательными: известный актёр (прил.+сущ.), довольно большой (нареч.+прил.), готовый побеждать (прил.+глагол).

С наречиями: быстро плыть (наречие+глаг.), достаточно холодно (наречие+наречие), очень красивый (наречие+прил.).

С причастиями: выжатый лимон (прич.+сущ.), хорошо налаженный (наречие+прич.), рождённый летать (прич.+глагол).

С глаголами: зашивать штаны (глагол+сущ.), читать выразительно (глагол+нареч.), начинать делать (глагол+глагол).

С числами: 100 баллов, 21-й километр, 5-процентный творог.

По каждому виду словосочетаний приведены другие интересные примеры.

Виды связи между словами

Связь между словами бывает сочинительной и подчинительной.

При сочинительной связи соединяются синтаксически равноправные и не зависящие одна часть речи от другой. Отношения между элементами обратимы:

Зайцы и лисы — лисы и зайцы;

Тихо шел дождь, и светило солнце — Светило солнце, и тихо шел дождь.

Сочинительная связь между словами используется только в предложении и может быть закрытой и открытой.

При подчинительной связи соединяются синтаксически неравноправные элементы:

читать книгу, летать в небе;

Когда расцвели розы, сад преобразился.

Подчинительная связь может использоваться как в предложении, так и в словосочетании. В рамках этого сайта нас будут интересовать только словосочетания. Основными видами подчинительной связи в словосочетании принято считать три: согласование, управление, примыкание.

В школьной программе изучается несколько классификаций словосочетаний.

Что не является словосочетанием?

Согласно современной школьной программе не являются словосочетаниями ряд комбинаций из слов.

Члены предложения. Связь слов в предложении

Урок 6. Русский язык 2 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Члены предложения. Связь слов в предложении»

– Ой-ой-ой… Вот так история. И что же теперь делать?

Ой, здравствуйте, ребята. Извините, я так расстроилась, что не сразу вас заметила. Вы представляете, мне надо завтра ученикам лесной школы рассказать тему «Члены предложения. Связь слов в предложении», а я и сама не очень-то в ней разобралась. Видимо, придётся отправиться к профессору Грамматейкину. Если мне кто и поможет, то только он. Где моя волшебная палочка?

Раз, два, три, перенеси меня к профессору Грамматейкину…

– Добрый день, Профессор. Не могли бы Вы мне помочь?

– Я с радостью, Василиса! Какая помощь тебе нужна?

– Видите ли, я должна завтра рассказать ученикам лесной школы тему «Члены предложения. Связь слов в предложении». Но, кажется, сама немного запуталась. Не поможете ли Вы мне в ней разобраться?

– Конечно, Василиса. Это – совсем несложно. Ты все очень быстро поймёшь. Итак, приступим. Помнишь ли ты, что такое предложение?

– Да, конечно. Предложение – это несколько слов, которые стоят в определённом порядке и связаны друг с другом по смыслу. Предложение выражает законченную мысль.

– Прекрасно, Василиса. Правда, иногда предложение может состоять только из одного слова, но сегодня о таких предложениях мы говорить не будем. Итак, запиши, пожалуйста, то, что я тебе сейчас продиктую: девочка, молоко, маленькая, пьёт. Записала?

– Получилось ли у тебя предложение?

– Нет, это не предложение. Это – просто слова. Но я знаю, что надо сделать, чтобы получилось предложение. Я переставлю слова местами. Первое слово – маленькая – запишу с большой буквы. Вот что у меня получилось: Маленькая девочка пьёт молоко. В конце предложения не забуду поставить точку.

– Замечательно. Ну а теперь давай попробуем по очереди убирать по одному слову. Убираем первое слово. Прочитай, что получилось.

– девочка пьёт молоко.

– Понятно ли, о чем говорится в предложении?

– Да, все понятно. Только не уточняется, какая девочка.

– Значит, без этого слова в нашем предложении вполне можно обойтись. А теперь уберём второе слово.

– Маленькая пьёт молоко. Да, тут сразу видно, что не хватает слова. Про кого это сказано «маленькая»… непонятно. Может про собачку.

– Значит, слово «девочка» в этом предложении просто необходимо. Ну, продолжим.

– Маленькая девочка молоко. Вообще какая-то бессмыслица получается. Без слова «пьёт» здесь точно не обойтись

– И вот теперь уберём последнее слово.

– Маленькая девочка пьёт. Ну что же, понятно, про кого это предложение – про девочку. И понятно, что девочка делает – пьёт. Неясно только, что именно пьёт девочка.

– Но предложение сохраняет свой смысл, можно ли понять, о чем идёт речь или вновь получилась бессмыслица?

– Нет-нет, бессмыслицей это не назовёшь. Нормальное предложение.

– А теперь давай посмотрим, без каких слов это предложение теряло всякий смысл.

– Первое слово «девочка».

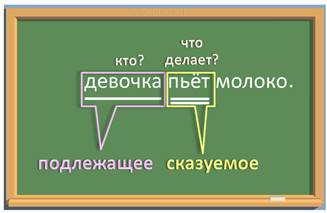

– Давай подчеркнём его одной чертой.

– А второе слово «пьёт». Его мы подчеркнём двумя чертами?

– Абсолютно верно. Итак, скажи, о ком говорится в предложении?

– Правильно. К этому слову можно поставить вопрос кто? Кто? девочка. Это – главное слово в предложении, потому что именно о девочке в нём говорится. В русском языке такое главное слово принято называть подлежащее. И его всегда подчёркивают одной чертой, как сделали это мы. Ну что же, было и ещё одно слово, без которого предложение теряло всякий смысл.

– Да, слово «пьёт» отвечает на вопрос что делает? Девочка что делает? пьёт. Это тоже второе главное слово в предложении. Такое слово называют сказуемым. И подчёркивают его двумя чертами. Из этих двух слов даже можно составить простенькое предложение. Девочка пьёт. И мы сразу можем себе представить то, о чем в предложении говорится.

– Понятно. В предложении два главных слова – подлежащее и сказуемое. Подлежащее обозначает, о ком говорится в предложении. Подлежащее отвечает на вопрос кто? и в предложении подчёркивается одной чертой. Сказуемое обозначает, что делает подлежащее. Перед сказуемым именно такой вопрос и ставится – что делает? А подчёркивается сказуемое двумя чертами.

– Ты точно уловила суть темы. Называются подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Их ещё называют грамматической основой предложения. Давай попробуем разобрать ещё одно предложение и найти в нём грамматическую основу, т.е. подлежащее и сказуемое.

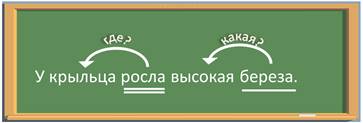

– Попробуй разобрать вот такое предложение. У крыльца росла высокая берёза.

– Итак, сначала я должна понять, о ком говорится в предложении, т.е. найти подлежащее… Ой, но в этом предложении нет слова, которое отвечает на вопрос кто?

– Не волнуйся, подлежащее может отвечать не только на вопрос кто?, но и на вопрос что? Найди, о чём говорится в предложении.

– В этом предложении говорится о берёзе. Это и будет подлежащее. Подчеркну одной чертой. А берёза что делает. н-да здесь надо спросит, берёза что делала? – росла. Я правильно поняла?

– Молодец, абсолютно точно.

– Значит, росла – это сказуемое. Подчёркиваем двумя чертами. Всё, я нашла главные члены этого предложения – берёза росла. Но ведь в предложении есть не только эта грамматическая основа. Есть ведь и другие слова.

– Да, Василиса. Слова, которые не являются главными членами предложения, называются второстепенными. Это потому, что без них предложение всё-таки может существовать. Правда, второстепенные члены предложения делают его более красивым и точным по смыслу.

Слова в предложении связаны друг с другом парами по смыслу. Вот посмотри.

Слово высокая связано с подлежащим «берёза». От слова «берёза» можно задать вопрос к слову «высокая». Берёза какая? высокая. А от сказуемого «росла» можно задать вопрос к слову «у крыльца». Росла где? у крыльца. Вот и ещё одна пара слов образовалась.

– Кажется, я уже поняла эту тему.

– Ну что же, давай удостоверимся, что это именно так. Рассмотрим ещё одно предложение. Маленькая мышка утащила кусочек сыра.

– Так-так. Здесь говорится про мышку или про кусочек сыра. Надо подумать… А-а-а, ведь именно мышка совершает действие. Значит, говорится про мышку. Кто? мышка. Это подлежащее. Подчёркиваем одной чертой. Мышка что сделала? утащила. Это сказуемое. Подчёркиваем двумя чертами. Главные члены предложения – мышка утащила. Остальные слов – второстепенные члены предложения. Они образуют пары: мышка какая? маленькая

утащила что? кусочек

– Ты обратила внимание, Василиса, что второстепенные члены могут быть связаны не только с главными, но и с другими второстепенными членами? Как, например, в нашем предложении слово «сыра» связано со словом «кусочек».

– Да, я это заметила. А как вы думаете, профессор, можно ли вовсе обойтись без второстепенных членов предложения?

– В некоторых предложения, конечно можно, но наша речь станет бедной, а иногда даже не совсем понятной. Вот послушай. Мы можем просто сказать: Растут цветы. А можем сказать так – На клумбе растут восхитительные жёлтые, красные, синие душистые цветы. От такого предложения даже настроение поднимется. Или вот, например, пошлёт тебя мама в магазин и скажет: «Дочка, купи масло». А какое масло – сливочное, подсолнечное, оливковое… А, может быть, шоколадное? Нет- нет, второстепенные члены предложения делают нашу речь, красивой и точной.

– Ах, спасибо Вам большое, профессор! Теперь я могу всё рассказать моим лесным ученикам. А чтобы не забыть, повторю ещё раз.

* В предложении есть главные и второстепенные члены.

* Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое.

* Подлежащее обозначает, о ком или о чём говорится в предложении и отвечает на вопросы кто? или что? Его подчёркивают одной чертой.

* Сказуемое обозначает, что говорится о подлежащем. Оно отвечает на вопросы что делает?, что делают?, что делал?, что сделал?

– И ещё есть много вопросов, например, что сделает?, что будет делать?, что делаем. Просто не забудь, что сказуемое всегда обозначает, что делает подлежащее.

– Конечно, теперь не забуду. И ещё…

* Сказуемое подчёркивают двумя чертами.

* Подлежащее и сказуемое являются основой предложения.

* Второстепенные члены служат для пояснения, уточнения главных. Они связаны с главными или друг с другом по смыслу и образуют пары при помощи вопросов.

– Ну что же, Василиса, я могу тебе поставить отличную отметку. А теперь, пора прощаться – я буду заниматься своей наукой, а ты поспеши в свою лесную школу.

– Спасибо, профессор. До свидания.

Вот, ребята, я снова дома. И теперь я очень хорошо поняла тему: «Члены предложения. Связь слов в предложении». Надеюсь, что и вы тоже. Удачи вам.