Что такое вегетативная лабильность

Что такое вегетативная лабильность

Чтобы назвать и определить подобные формы вегетативных расстройств, в которых идет речь об общем преобладании, в разнообразных смешениях и пропорциях, появился термин и понятие невротонии (Гюйом — 1919 г.) и гипер- или гипоамфотонии (Даниелополу — 1923 г.). Оба хотят выразить состояния характеризующиеся общим преобладанием обеих вегетативных составных, в сочетаниях, в которых с трудом можно уточнить долю каждой из них, в которых симптомы и признаки ваготонии и симпатикотонии переплетаются по разному от человека к другому, от территории к другой, даже день ото дня, создавая странные симптоматические картины, иногда трудно расшифровываемые, даже парадоксальные. Для этих состояний позже появились еще ярлыки вегетативной дистопии (Сикар), амфодистонии, дизвегетоза, а также и вегетативной лабильности, вегетативной атаксии (Биркмайер).

Эти названия относятся — все — к категории больных различными невровегетативными расстройствами, которые не могут быть включены в простые отклонения тонуса (то есть гипер- или гипо- симпатико-ваготонии). Различные указанные названия стремятся означить — каждая — невровегетативные расстройства, в которые вплетаются отклонения симпатикуса с вагусом, в разных особенностях и пропорциях. Кажется, что они, таким образом, являются равнозначащими, синонимами.

Все же, некоторое относительное различие содержания между ними существует. Оттенок в их использовании также полезен в практике, а потому следует его подчеркнуть.

Вегетативная лабильность означает состояние неустойчивости, чувствительности и повышенной реактивности невровегетативной системы, при минимальных, банальных, общих стимулах. Вегетативно лабильный индивидуум представляет живую отражаемость, чрезмерную, превышающую общие размеры висцер, органовегетативной жизни, по сравнению с общими физическими факторами (холод, тепло), пред лицом шума, загрязненной атмосферы, усталости, эмоций, пищевых излишеств, испорченных продуктов и т.д.

Под воздействием таких факторов, более или менее общих, индивидуум с вегетативной лабильностью, довольно легко и относительно часто представляет эпизодические расстройства, состоящие в головной боли, мигрени, сердцебиении, предсердечной боли, тошнотах, спазмах, брюшных спазмах, жалуется на холод или же на приступы жары, становится бледным или налитым кровью, потеет, у него сохнет во рту или же собирается слюна, эвентуально, у него появляется приступ диарреи; пульс у него учащается или замедляется, давление у него подымается (реже падает).

Вегетативно лабильные индивидуумы чувствительны к душевным травмам, к психическим stressам, к метеорологическим изменениям, на которые весьма сильно реагируют; они весьма чувствительны в поездках и у них легко возникает морская болезнь, воздушная и поездная болезни; также легко у них вызываются нитритодиные кризы, реакции непереносимости, состояние коллапса, обмороки. Они, собственно говоря, не больные, в чисто классическом смысле слова — они болезненны; представляют на организме, нормальном по виду, большую органо-вегетативную чувствительность, повышенную моральную и физическую чувствительность, увеличенную висцеральную отражаемость, заставляющие их периодически страдать из-за агрессивных условий даже слабой интенсивности. Они, как их назвал Эппингер, а затем Гюйом, „инвалиды вегетативной системы», и Бергамн — „вегетативно заклейменные; у них неустойчивое, ненадежное равновесие вегетативной системы. Их состояние дизреактивности, лабильности, касающееся органовегетативной системы было также наименовано „неврове-гетативным эретизмом, висцеральным эретизмом» или „вегетативной атаксией» (Биркмайер).

Вегетативная лабильность, как форма вегетативных расстройств

Вегетативная лабильность – это неустойчивая работа вегетативной (автономной) нервной системы.

Повышенная чувствительность и реактивность вегетативной нервной системы проявляется при минимальных стрессовых факторах.

Анатомический и физиологический подтекст

Вегетативная нервная система является частью нервной системы организма. В ее функции входит контроль и регуляция работы внутренних органов (кишечника, желудка, сердца и т.д.), лимфатической, кровеносной системы, желез организма.

Данная система также регулирует процесс потоотделения, частоту пульса, терморегуляцию, артериальное давление. Также она отвечает за реакцию человека в стрессовых ситуациях, за способность к полноценному физическому расслаблению во время отдыха, за переваривание и усвоение потребляемой пищи. Работа вегетативной нервной системы не поддается контролю со стороны человека.

Вегетативная нервная система состоит из двух отделов – симпатического и парасимпатического. Парасимпатическая нервная система регулирует работу эндокринной системы, пищеварительного тракта, отвечает за метаболизм и понижение артериального давления.

Симпатическая нервная система активна в стрессовых ситуациях. Она отвечает за питание мышц кислородом, учащенное сердцебиение, дыхание.

В нормальном состоянии присутствует адекватная реакция вегетативной системы на внешние раздражители (стресс, температуру, звуки). При синдроме повышенной лабильности вегетативной нервной системы у индивида могут возникать неадекватные реакции на обычные стресс факторы: повышенная потливость при низкой температуре, повышение кровяного давления при незначительном стрессе.

Рефлексы вегетативной системы обеспечивают адекватную реакцию организма на стресс, понимание человеком присутствия аномалий в своем состоянии или ощущениях.

Вегетативная лабильность не является идиопатическим заболеванием. Зачастую она является признаком вегетососудистой дистонии. Данное нарушение присутствует у примерно 80% населения, у взрослых и детей.

Причины сбоя

Лабильность вегетативной нервной системы может развиваться постепенно и возникать внезапно. Данное состояние часто остается не диагностированным, так как пациенты не придают значения проявлениям, считая их результатом стрессовых ситуаций, усталости. Также больных могут посчитать ипохондриками.

Причины возникновения вегетативной лабильности могут быть разнообразны:

Существует также вероятность возникновения вегетативной лабильности вследствие дисфункции вегетативной нервной системы, которая может быть вызвана различными заболеваниями.

К таким заболеваниям относят язвенный колит, болезнь Крона, диабет, синдром Элерса-Данлоса, паранеопластический синдром, саркоидоз, синдром Шегрена.

Широкий комплекс проявлений

Проявления вегетативной лабильности связаны со всеми сферами, которые контролируются автономной нервной системой, симптомы состояния могут быть разнообразны:

Обследование и постановка диагноза

Для постановки диагноза необходимо комплексное обследование, так как симптомы вегетативной лабильности схожи с признаками других заболеваний. Необходимо исключить психические заболевания, нервно-психические расстройства, а также в случае проявлений со стороны физиологии, исключить органические патологии.

Специалист невролог должен обратить внимание на суженность или расширенность зрачков, повышенную потливость, или чрезмерную сухость кожи, бледность, либо гиперемию кожных покровов. Для оценки работы вегетативной системы анализируют работу кожных, соматовегетативных, потовых рефлексов.

Также для оценки степени нарушений назначают проведение анализов на биохимический состав мочи и крови.

Комплексный подход к лечению

При лечении вегетативной лабильности преобладают методы без применения фармакологических препаратов.

Для приведения работы нервной системы в норму рекомендовано:

Медикаментозное лечение заключается в применении препаратов успокаивающих нервную систему, а также симптоматичное лечение органов и систем, работа которых была нарушена вследствие болезни.

Применяют препараты, действие которых направлено на нормализацию сна, успокоительные препараты, обезболивающие, витамины.

Невропатолог может назначить противотревожные препараты (Тенотен, Феназепам, Фенибут, Афобазол). Терапевтический курс подбирается индивидуально.

Помимо посещения невропатолога, рекомендовано получить консультацию психиатра, психотерапевта, психолога. Данные специалисты помогут выявить причину возникновения заболевания, а также научиться бороться со стрессом, обучить методикам снятия вегетативных симптомов, которые возникают вследствие внутреннего напряжения.

Вегетативная лабильность нервной системы требует лечения, так как она может приводить к ряду заболеваний:

Синдром вегетативных дисфункций у детей: мифы и реальность

Синдром вегетативных дисфункций (СВД) и его проявления у детей до сих пор вызывают большое количество вопросов, на которые существует такое же множество ответов, причем не всегда однозначных.

Синдром вегетативных дисфункций (СВД) и его проявления у детей до сих пор вызывают большое количество вопросов, на которые существует такое же множество ответов, причем не всегда однозначных. Достаточно сказать, что только в поисковых системах Интернета находится 214 000 русскоязычных сайтов, посвященных СВД, и 10 600 000 англоязычных сайтов, освещающих вопросы нарушений вегетативной нервной системы (disorders of autonomic nervous system). Добавим, что если за 1951–1960 гг. было всего 68 публикаций, то в 2001–2008 можно найти 10 623 публикации о вегетативной дисфункции (рис. 1).

Обилие информации по данной теме не исключает существование определенных мифов как среди пациентов, так и среди практикующих врачей. В настоящей публикации авторы предприняли попытку определить сущность СВД у детей и развеять наиболее часто встречающиеся мифы относительно данной проблемы.

Миф первый: СВД не является самостоятельной нозологической единицей. Однако, согласно Международной классификации болезней (10 пересмотр) в классе «Болезни нервной системы», в блоке «Другие нарушения нервной системы» под кодом G90.8 имеется определение «Другие расстройства вегетативной (автономной) нервной системы», что и означает СВД.

Миф второй: СВД — приобретение ХХ века. На самом деле изучение функциональной патологии, проявляющейся расстройствами сердечной деятельности, уходит корнями в ХIХ век, когда в 1871 году Да Коста Джекоб Мендес (1833–1900 гг.), американский терапевт, описал «возбудимое сердце» молодых солдат, участвующих в Гражданской войне в США, названное синдромом Да Коста. В нашей стране основы в изучение физиологии и клиники вегетативной нервной системы заложили такие выдающиеся ученые, как С. П. Боткин, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Л. А. Орбели, А. П. Сперанский, К. М. Быков. В начале ХХ века (1916 г.) российский ученый В. Ф. Зеленский в «Клинических лекциях» описал симптоматику невроза сердца. Современными представлениями об организации вегетативной нервной системы, а также клинической вегетологии мы, действительно, во многом обязаны ученым, работавшим в ХХ веке. Лечащий врач ХХI века, встретившись с проблемами вегетативных дисфункций, не может обойтись без работ А. М. Вейна и Н. А. Белоконь, в которых можно найти разъяснения практически по всем клиническим случаям.

Миф третий: в основе вегетативных дисфункций лежит усиление активности одного отдела за счет подавления другого. Данное представление — «принцип весов» — отражает правило двойной иннервации, при которой симпатическая и парасимпатическая системы оказывают противоположное влияние на рабочий орган (расширение и сужение сосудов, учащение и замедление сердечного ритма, изменение просвета бронхов, перистальтика и секреция органами желудочно-кишечного тракта). Однако в физиологических условиях усиление воздействий одного из отделов вегетативной нервной системы приводит к компенсаторному напряжению в регуляторных механизмах другого, что переводит систему на новый уровень функционирования, восстанавливая соответствующие гомеостатические параметры. Важнейшую роль в этих процессах играют как надсегментарные образования, так и сегментарные вегетативные рефлексы. В состоянии перенапряжения, срыва адаптации нарушается регуляторная функция и, соответственно, усиление активности одного отдела не приводит к соответствующим изменениям со стороны другого, что клинически проявляется симптомами вегетативной дисфункции.

Миф четвертый: ведущая роль в этиологии вегетативных дисфункций принадлежит стрессу. На самом деле, СВД полиэтиологичен, при этом среди множества причин можно выделить как врожденные, так и приобретенные особенности:

Миф пятый: клинически СВД проявляется преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы. Действительно, сердечно-сосудистые проявления («дистония») присутствуют при различных вариантах вегетативных дисфункций. Однако в диагностике следует помнить и учитывать другие многочисленные клинические проявления данной патологии: состояние кожных покровов, нарушения терморегуляции, цефалгии, изменения со стороны дыхательной системы вплоть до гипервентиляционного феномена (псевдоастматический приступ), симптомы дисфункции желудочно-кишечного тракта как диспептического, так и болевого характера, нарушения мочеиспускания.

Для практикующего врача достаточно сложными в плане диагностики являются такие клинические проявления, как вегетативные пароксизмы («панические атаки», «вегетативный криз»), критериями которых являются: пароксизмальность, полисистемные вегетативные симптомы, эмоционально-аффективные расстройства. В детском возрасте отмечается преобладание в структуре приступа вегетативно-соматических проявлений над собственно паническими, эмоциональными переживаниями, при этом по мере взросления ребенка уменьшается вагальная направленность реакций, возрастает симпатический компонент в пароксизмах, отражая общую интенсификацию гуморального звена регуляции. Недостаточно изученной проблемой в детской вегетологии, при особой значимости и высокой распространенности (от 15 до 50% детей и подростков по данным И. В. Леонтьевой имели в анамнезе как минимум один обморок), остаются синкопальные состояния: вазовагальные, ситуационные, нагрузочные и ортостатические, патологические механизмы которых включают вегетативные компоненты.

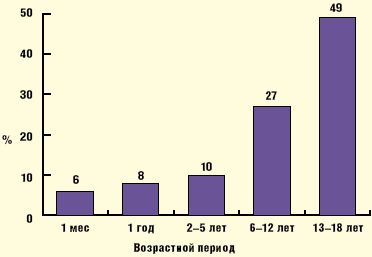

Миф шестой: клинические проявления вегетативной дисфункции характерны исключительно для подросткового возраста. Вегетативная дисфункция является одним из наиболее распространенных заболеваний среди подростков, частота ее в популяции мальчиков, по данным различных авторов, колеблется от 54,6% до 72,6%, а среди девочек от 62,4% до 78,2%. Косвенно о состоянии заболеваемости можно судить и по числу публикаций по данной проблеме среди детей различного возраста: число статей о проявлениях СВД в подростковом возрасте более чем в 7 раз превышает число публикаций о клинических особенностях синдрома у новорожденных (рис. 2).

Возможно, это связано с трудностями объективной диагностики вегетативной дисфункции в неонатологии. Однако внимательный клиницист уже в период новорожденности может выявить симптомы вегетативных расстройств: «мраморность» кожи, цианоз носогубного треугольника или конечностей, нарушения терморегуляции, срыгивания, рвота, «кишечные колики», нарушения ритма сердца или процессов реполяризации на ЭКГ.

Вегетативные сдвиги усугубляются к 4–7 годам, и, как правило, преобладает парасимпатическая направленность, сопровождающаяся боязливостью, нерешительностью поведения, повышением массы тела. Наконец, в пубертатном возрасте отмечается третий «пик» проявлений вегетативной дисфункции, сопровождающийся бурными эмоциональными проявлениями, личностными расстройствами, что приводит к более частой обращаемости за врачебной помощью и, соответственно, к более частой регистрации заболевания.

Миф седьмой: объективно оценить состояние вегетативной нервной системы практическим врачом невозможно. Действительно, диагностика СВД во многом субъективна и зависит от клинического мировоззрения и опыта врача, так как в основном основывается на клинической симптоматике (оценка вегетативного статуса по таблицам и вопросникам А. М. Вейна, модифицированных для детей Н. А. Белоконь, 1987). В настоящее время в педиатрии для характеристики вегетативного тонуса используются математические модели оценки вегетативных показателей: индекс Кердо, анализ вариабельности ритма сердца с расчетом статистических показателей (индекс напряжения по Р. М. Баевскому). Согласно стандартам, выработанным на совместном заседании Европейской и Североамериканской кардиологических ассоциаций в 1996 году, для клинических исследований вариабельность ритма сердца рекомендуется оценивать по четырем основным показателям:

В последние годы возможности математической оценки вариабельности сердечного ритма расширились за счет применения спектрального анализа с выделением определенных составляющих: очень низкочастотной (Very Low Frequency — VLF), отражающей степень активации церебральных эрготропных систем, низкочастотной (Low Frequency), характерной для симпатических влияний, и высокочастотной (High Frequency), с помощью которой описывают вагусные влияния.

Значительно расширяет возможности объективной оценки вегетативной дисфункции применение нагрузочных проб, позволяющих охарактеризовать вегетативную реактивность и вегетативное обеспечение деятельности (физической — при применении пробы с дозированной физической нагрузкой, проб положения — ортостатическая проба, умственной и эмоциональной). Для регистрации вегетативных сдвигов используются параметры сердечно-сосудистой и дыхательной систем: частота сердечных сокращений, вариабельность ритма сердца, величина артериального давления (АД), частота дыхания. Исследуемые показатели регистрируются в покое (вегетативный тонус) и при выполнении деятельности (вегетативное обеспечение, которое может быть нормальным, избыточным или недостаточным и отражает состояние эрготропных аппаратов). Внедрение 24-часового мониторирования артериального давления в педиатрическую практику, оценка суточного ритма АД позволили открыть новую страницу в объективизации оценки вегетативной регуляции сосудистого тонуса.

Таким образом, применение комплексного клинико-экспериментального подхода с использованием функционально-динамического исследования вегетативного статуса, тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности позволит лечащему врачу выявить сдвиги в гомеостатических параметрах организма и оценить состояние его адаптационных механизмов при вегетативной дисфункции.

Миф восьмой: терапия детей и подростков с СВД малоэффективна. Успех лечения детей во многом зависит от своевременности и адекватности проводимой терапии, она должна быть комплексной, длительной, с учетом возраста и клинических проявлений заболевания, с активным участием самого больного и его окружения. Предпочтение должны иметь немедикаментозные методы коррекции в сочетании с общережимными и психотерапевтическими мероприятиями, тогда как медикаментозное лечение должно включать минимальное число индивидуально подобранных препаратов.

Эмоциональная лабильность

Для кого-то постоянное изменение эмоционального состояние – это норма. Но с научной точки зрения неприродное изменение физического и психического состояния означает так называемую лабильность. Под влиянием внешних или внутренних факторов нервная система может слишком агрессивно реагировать на обстоятельства. В запущенной форме это чревато раздражительностью и сбоями психической системы.

В повседневной жизни такие реакции часто относят к естественным процессам. Но к эмоциональной лабильности относят даже приступы агрессии, например, при касании к горячим предметам или при наступлении болевых ощущений. Лабильность является негативным качеством человека, если протекает слишком агрессивно и неконтролируемо.

Чем характеризуется интеллектуальная неустойчивость

В отличие от эмоциональной лабильности, ее интеллектуальный подвид может быть очень полезным в повседневной жизни человека. Например, лабильность интеллектуального вида характеризуется возможностью быстрого переключения внимания, моментального реагирования на окружающие обстоятельства. Также у человека с подобными явлениями открывается способность быстрого изучения новых умений, навыков. Им проще обучаться и находиться в не естественных для себя условиях.

Чем выше у человека интеллектуальная лабильность, тем более он успешен в жизнедеятельности. У него обострена реакция, он поддается обучению, изучает новые возможности, способен поддаваться чувству зависти, мотивируя себя этим. А тот, кто не имеет описываемого вида лабильности, более подвластен озлобленности, чувству усталости, к раздражительности, нервным расстройствам.

Поэтому пассивность и устойчивость интеллекта – это отрицательное качество для человека.

Эмоциональная нестабильность

А вот эмоциональная лабильность – это негативное проявление каких-либо патологий или отклонений.

В частности, вызывать состояние эмоциональной нестабильности могут:

— Последствия черепно-мозговых травм;

— Новообразование головного мозга;

По многочисленным заключениям экспертов, подобный вид лабильности является следствием истощенной нервной системы. И при проявлениях агрессии, эмоциональной нестабильности стоит обратиться к врачам.

Вегетативная нестабильность

Существует еще один вид негативной лабильности. Это нарушенная вегетативная система. К ней относится фактор контроля за движениями тела, стабильность работы опорно-двигательного аппарата и всех ключевых органов. Если вы ощущаете головокружения, теряете контроль над собой, замечаете дрожь в конечностях или их онемение, то вероятно развитие вегетативной лабильности. Также расстройство проявляется эректильной дисфункцией, вагинальной сухостью, тахикардией и нарушением стабильности сна.

При всех этих проявлениях также следует обратиться к специалисту.

Психическая неустойчивость

Психическая лабильность проявляется неустойчивым эмоциональным состоянием. Такие люди могут резко менять свое настроение, излишне впечатляться, пытаться перекладывать ответственность на других. В запущенных стадиях может развиваться депрессия, раздвоение личности, агрессия. Поэтому такой вид неустойчивости психики должны лечить психиатры, а не психотерапевты.

В современном мире описываемые виды неустойчивого состояния человека проявляются и в молодом, и в среднем, и в зрелом возрасте. Причиной отклонений могут стать и наследственные факторы, и образ жизни самого человека.

Вегетативные расстройства: в чем отличия и как с этим жить?

Часто мы сталкиваемся с плохим самочувствием и пытаемся понять, в чем причина этого состояния. И когда уже проведено множество лабораторных и инструментальных тестов и ничего не найдено, мы задумываемся: «С чем это может быть связано? Ведь я действительно чувствую себя плохо». Если никаких поражений органов нет, самое время обратиться к неврологу. Синдром вегетативной дистонии, вегетативная недостаточность, вегетативные кризы – неврологические заболевания, которые мы затронем в этой статье.

Синдром вегетативной дистонии

Синдром вегетативной дистонии – это все формы нарушения вегетативной регуляции, чаще это вторичные проявления различных патологий.

Существуют 3 формы СВД:

Вегетативная недостаточность

Вегетативная недостаточность – синдром, связанный с нарушением иннервации внутренних органов, сосудов и эндо- и экзокринных желез.

В большинстве случаев она представляет из себя прогрессирующую вегетативную недостаточность. В свою очередь ПНВ включает в себя первичные нарушения:

Ко вторичным нарушениям можно отнести:

Могут наблюдаться различные симптомы:

Диагностика данного заболевания проводится путем физикального осмотра, проверки неврологического статуса и медикаментозных проб.

Вегетативный криз

Вегетативный криз (паническая атака) – ряд клинических проявлений, характерных для эмоциональных расстройств и расстройств вегетативной нервной системы, в зависимости от преобладания симпатической и/или парасимпатической иннервации. Обязательное присутствие тревоги, ощущение страха (вплоть до страха за свою жизнь), хотя видимой угрозы не существует, страх сойти с ума, нанесение увечья близким или себе.

Вегетативные кризы разделяют на:

Важно проведение дифференциальной диагностики с соматическими заболеваниями: гипо-, гипертиреоз, сахарный диабет, феохромоцитома, нарушение сердечного ритма и проводимости, гастрит, язвенная болезнь, эпилепсия, нейроэндокринные опухоли.

Соматоформные расстройства

Состояния наблюдаются при постоянном наличие клинических симптомов с требованием дообследования, в то время как выявленные симптомы не объясняют характер и тяжести психосоматичекой симптоматики.

Соматоформное расстройство ВНС («органные неврозы»)

Пациент предъявляет жалобы, которые возникают при нарушении функции органов, преимущественно или полностью иннервируемых вегетативной нервной системой. Соматоформные расстройства связаны с нарушением работы нервной системы и психоэмоциональные расстройства.

СРВНС включает в себя:

Диагноз ставится на основании отсутствия соматической патологии и заключения невролога и психиатра.

Лечение данного расстройства включает в себя проведение психотерапии, назначения лекарственных препаратов, иглорефлексотерапию, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию.

Лечение должно быть подобрано специально для каждого пациента после проведения осмотра и беседы. Важно чтобы лечение подходило самому пациенту. В случае, если пациент настроен и готов избавиться от недуга, то лечение займет меньше времени. Сроки лечения не могут быть определены точно, так как каждый случай индивидуален, но мы имеем все возможности добиться стойкой ремиссии.

Для записи к нашему специалисту позвоните по телефону +7 495 221-05-00 или оставьте заявку на сайте. Администратор подробно проконсультирует вас и запишет на осмотр специалиста в любое удобное вам время. Стоимость услуг вы узнаете непосредственно на консультации у врача.

Не стоит стесняться данных расстройств и бояться обращаться к врачу за помощью. Главное справиться с этим состоянием и иметь возможность жить полноценной жизнью.