Что такое велосипед в армии

Велосипед: военная сторона

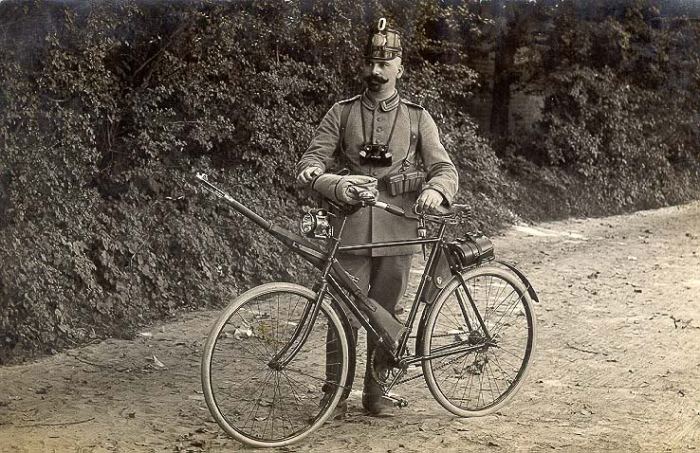

Появление удобных велосипедов современного облика, с одинаковыми по размеру передним и задним колесами и пневматическими шинами, предсказуемо вызвало интерес к ним со стороны военных. Солдат с велосипедом мог нести больше снаряжения, двигаться быстрее и совершать более протяженные марши, чем пеший воин. При этом, в отличии от лошадей и механических транспортных средств с двигателями, велосипед не требовал корма или горючего. Уже в конце XIX века военные велосипедисты, или самокатчики, имелись во многих армиях. Используя велосипеды для передвижения на марше и сражаясь в пешем строю, они в какой-то степени заменили драгун более раннего времени. Кроме того, велосипедисты широко использовались в качестве посыльных и разведчиков.

Развитие сети дорог с твердым покрытием накануне Первой мировой войны также стало важным фактором, благодаря которому велосипедные подразделения стали всерьез рассматриваться в качестве альтернативы конным. Экономия, простота обучения, меньшая шумность в движении и значительно более простое материально-техническое обеспечение самокатчиков по сравнению с кавалеристами оказались важными козырями для военных европейских государств. В начале XX века велосипедные роты, команды, батальоны и отряды имелись в армиях Великобритании, Германии, Франции, России, Италии, Швейцарии, США и, в особенности, в преимущественно равнинных Бельгии и Нидерландах.

Первое использование велосипедов в боевых действиях произошло, вероятно, в преддверии Второй англо-бурской войны в ходе так называемого рейда Джеймсона в конце 1895 – начале 1896 года. В Первой мировой войне военные велосипедисты были вполне обычными в армиях государств обоих военных блоков. Даже широкомасштабная механизация, в межвоенный период охватившая все ведущие армии мира, не поставила креста на военной карьере велосипеда. В 1937 году, когда Япония начала крупномасштабное вторжение в Китай, в составе армии интервентов насчитывалось около 50 тысяч военных велосипедистов. В 1939 году, ко времени начала немецкого вторжения, большинство польских пехотных дивизий имело в составе велосипедную разведывательную роту. В годы Второй мировой войны велосипеды широко использовались по обе линии фронта. Но особо здесь преуспела нейтральная Швеция, в армии которой в то время имелось шесть велосипедных полков.

После окончания Второй мировой военные велосипедисты постепенно исчезли из армий. Несколько десятилетий они довольно широко применялись в партизанских войнах. Во время войны во Вьетнаме вьетконговцы широко использовали велосипеды для доставки грузов по тропе Хо Ши Мина, причем использовали их в первую очередь не для езды, а в качестве «тележки», на которую можно было загрузить, например, несколько мешков с рисом.

К XXI веку один полк военных велосипедистов оставался в армии Швейцарии. Правда, в 2003 году он был расформирован. Велосипеды широко использовались как тамильскими сепаратистами, так и правительственными войсками во время гражданской войны на Шри-Ланке, завершившейся в 2009 году. А в вооруженных силах Финляндии и в наше время призывники, наряду с лыжной подготовкой, проходят и велосипедную.

Велосипед: военная сторона

Велосипед: военная сторона

Появление удобных велосипедов современного облика, с одинаковыми по размеру передним и задним колесами и пневматическими шинами, предсказуемо вызвало интерес к ним со стороны военных. Солдат с велосипедом мог нести больше снаряжения, двигаться быстрее и совершать более протяженные марши, чем пеший воин. При этом, в отличии от лошадей и механических транспортных средств с двигателями, велосипед не требовал корма или горючего. Уже в конце XIX века военные велосипедисты, или самокатчики, имелись во многих армиях. Используя велосипеды для передвижения на марше и сражаясь в пешем строю, они в какой-то степени заменили драгун более раннего времени. Кроме того, велосипедисты широко использовались в качестве посыльных и разведчиков.

Развитие сети дорог с твердым покрытием накануне Первой мировой войны также стало важным фактором, благодаря которому велосипедные подразделения стали всерьез рассматриваться в качестве альтернативы конным. Экономия, простота обучения, меньшая шумность в движении и значительно более простое материально-техническое обеспечение самокатчиков по сравнению с кавалеристами оказались важными козырями для военных европейских государств. В начале XX века велосипедные роты, команды, батальоны и отряды имелись в армиях Великобритании, Германии, Франции, России, Италии, Швейцарии, США и, в особенности, в преимущественно равнинных Бельгии и Нидерландах.

Первое использование велосипедов в боевых действиях произошло, вероятно, в преддверии Второй англо-бурской войны в ходе так называемого рейда Джеймсона в конце 1895 – начале 1896 года. В Первой мировой войне военные велосипедисты были вполне обычными в армиях государств обоих военных блоков. Даже широкомасштабная механизация, в межвоенный период охватившая все ведущие армии мира, не поставила креста на военной карьере велосипеда. В 1937 году, когда Япония начала крупномасштабное вторжение в Китай, в составе армии интервентов насчитывалось около 50 тысяч военных велосипедистов. В 1939 году, ко времени начала немецкого вторжения, большинство польских пехотных дивизий имело в составе велосипедную разведывательную роту. В годы Второй мировой войны велосипеды широко использовались по обе линии фронта. Но особо здесь преуспела нейтральная Швеция, в армии которой в то время имелось шесть велосипедных полков.

После окончания Второй мировой военные велосипедисты постепенно исчезли из армий. Несколько десятилетий они довольно широко применялись в партизанских войнах. Во время войны во Вьетнаме вьетконговцы широко использовали велосипеды для доставки грузов по тропе Хо Ши Мина, причем использовали их в первую очередь не для езды, а в качестве «тележки», на которую можно было загрузить, например, несколько мешков с рисом.

К XXI веку один полк военных велосипедистов оставался в армии Швейцарии. Правда, в 2003 году он был расформирован. Велосипеды широко использовались как тамильскими сепаратистами, так и правительственными войсками во время гражданской войны на Шри-Ланке, завершившейся в 2009 году. А в вооруженных силах Финляндии и в наше время призывники, наряду с лыжной подготовкой, проходят и велосипедную.

Если фон фотографий создаёт помехи для чтения справочной информации, можно навести на текст курсор мыши — это затемнит подложку подписи.

Велосипедная военная пехота: восокомобильное сражение на колёсах

Велосипедная военная пехота исторически зарекомендовала себя как боеспособное, высокомобильное подразделение. Преимущества велоформирований были оценены самыми крупными армиями мира. Педальные боевые кони демонстрировали военные успехи наряду с моторами. Чем занимались велосипедные части на войне и как они вписались в век танков и авиации – в нашем материале.

1. Чем хорош велосипед на войне

Велобоец времен Франко-Прусской войны. /Фото: i.imgur.com

Военный опыт использования велосипедов продемонстрировал массу достоинств этого изобретения. Велосипедные подразделения передвигались значительно быстрее пехотинцев, причем фактически бесшумно. Велобойцы перевозили серьезные грузы, будучи совершенно независимыми от топливных поставок. Ремонт велосипедов в полевых условиях занимал не более получаса, не требуя при этом специальных навыков.

Велоустройства успешно использовались при десантировании и тыловых операциях. После приземления десантники в считанные секунды собирали велосипед и без лишнего звукового сопровождения выдвигались на позиции. Стоимость самого высококлассного велосипеда была намного ниже цены простого мотоцикла, при этом средняя скорость передвижения на плохих дорогах отличалась незначительно. Дозоры и опытные самокатчики могли разгоняться до 20 километров в час, преодолевая до 80 км в сутки.

2. Первые самокатные войска и велосипедный бум

Французский солдат со складным велосипедом. /Фото: wwii.space

Первые достоверные упоминания об использовании велосипедов в военных целях относятся к периоду Франко-прусской войны (1870 год). Тогда посыльный французских войск умудрился добраться на велосипеде в осажденный Париж и передать своим важное донесение. Оценив преимущества и возможности велосипедных маневров, европейцы пополнили свои армии так называемыми самокатными формированиями.

К концу 19 века число военных велосипедистов в одной только Франции достигало 3 тысяч. Самые лучшие из них после сложных физических испытаний попадали на службу при Главном штабе. Французским офицером Анри Жераром даже был сконструирован складной велосипед, который военные велосипедисты несли за спиной как ранец, при этом руки оставались свободными для ведения стрельбы.

Подъем военного велосипедного производства стартовал в Первую мировую. Самокатные военчасти стали полноценными армейскими подразделениями всех противоборствующих сторон. 25 велосипедных рот сформировали русские, примерно по 120 тысяч велосолдат было у турок и немцев, порядка 100 тысяч — в Британии. Численность веловойск Бельгии и Франции достигала 150 тысяч бойцов. Британия, Австрия, Италия, Россия и Германия наладили собственное производство складных образцов. Когда военные действия перешли в «окопную» фазу, велобойцы были задействованы в операциях связи и разведки, осуществляли снабжение, эвакуировали раненых.

Русский самокатчик. /Фото: content.onliner.by

Не осталась в стороне от нововведений и Российская империя. О велосипедах в военном деле князем Потемкиным даже была написана подробная работа. Опытная эксплуатация велотранспорта в нуждах российской армии начата еще в 1888 году. Создание самостоятельных велосипедных подразделений в армии России пришлось на 1897-й.

В 1913-м армейским генштабом инициировано централизованное снабжение велосипедами воинских частей. На тот момент себя зарекомендовали три крупнейшие велосипедные фабрики – московская «Дукс» Ю.А. Меллера и Ко, рижская «Россия» А. Лейтнера и «Матадор» в Ревеле, первые две из которых получили предложение о военном госзаказе. Были экстренно организованы испытания велосипедов, используемых иностранными армиями. Была неудачная попытка приобретения лицензии на производство велоустройств «Peugeot» с целью их модернизации в России. В итоге приняли решение довольствоваться собственными изобретениями.

Полевая радиостанция на велосипеде. /Фото: rucheek.by

Первоначально планировалось выпускать традиционные велосипеды, немного адаптированные к сложным условиям эксплуатации, потому как спецтребования к передвижным устройствам отсутствовали. Однако спустя несколько месяцев утвердили первое техусловие – складной механизм. К наиболее удачному военному образцу тех времен относят аппарат А. Базилевского, который имел простую конструкцию, отличаясь при этом высокой надежностью и скоростью складывания. В 1916 году начато производство модернизированных военных велосипедов «Дукс боевой». К концу 1917-го российской армии было передано более 3500 таких экземпляров.

4. Операции на велосипедах

Немецкие велосипедисты с пулемётом Максим на прицепе. /Фото: rucheek.by

Военная история зафиксировала ряд успешных операций при участии самокатных частей. Около 50 тысяч японских велосипедистов в условиях дефицита моторизированного транспорта принимали участие в оккупации Китая. А 20-тысячный десант самураев на велосипедах сумел со стороны джунглей подойти к тылу сингапурского гарнизона, чем помог захватить город. Тогда в плен было взято около 80 тысяч солдат. И немалую роль сыграла мобильность велобойцов.

Отличились велосипеды и в польской военной истории. В решающих боях польско-большевистской войны 1920 года участвовали велосипедисты, передавая распоряжения в качестве курьеров. Эффективную военную значимость продемонстрировали в 1939-м и велобойцы 25 Великопольского уланского полка в известном сражении при Краснобруде. Когда основная армия понесла тяжелейшие потери, в бой вступили велосипедисты, защитив стратегически важные позиции и отбросив врага.

Материалы по теме

А вот ещё:

Как происходил захват замка в средние века

Осада была затратным предприятием для средневекового феодала. Часто она становилась кульминацией войны.

Война образца 12-го века была довольно «скрытной» — обычно совершались налёты и опустошались земли соседей. А вот более серьёзные сражения и масштабные осады являлись редкостью. Осады не отличались частотой и становились важным военным событием.

Подготовка к взятию крепости

Осада могла длиться несколько недель или даже несколько лет. К примеру, французский монарх Филипп II Август осаждал замок Шато-Гайяр с сентября 1203-го по апрель 1204-го. А легендарный Ричард Львиное Сердце с крестоносцами два года (с октября 1189-го по июль 1191-го) осаждал Акру.

Шато-Гайяр. Источник: Wikimedia Commons

Инженерных решений для осады было множество. Вокруг твердынь возводились палатки, навесы, деревянные бараки (как сооружения для проживания людей и содержания провизии). Ставили палисады и рыли рвы, строили лестницы, башни, передвижные галереи (чтобы безопасно добраться до стен замка).

Прочность стен средневековых замков проверялись и «артиллерией». Эпоха крестовых походов дала возможность европейцам усовершенствовать свои орудия с оглядкой на византийские и арабские образцы. Появились машины с пружиной и маятником.

Осада Антиохии крестоносцами. Источник: Wikimedia Commons

Машины смерти

Огромные катапульты — сложные и тяжеловесные орудия — перевозили на место осады. Обычно их заряжали дротиками, небольшими балками, а также зажигательными снарядами. Использовали модель, которая напоминала большой арбалет. Баллисты были известны ещё с Античности и весили меньше. Такие орудия собирали прямо на поле перед осаждаемым замком: главный «инженер» руководил плотниками, которые собирали смертоносную машину. Подобные машины могли метать огромные камни, зажигательные снаряды, зажжённую серу и даже падаль. К примеру, вандалы, которые захватывали римские города в Северной Африке в начале 5-го века, забрасывали в осаждаемые твердыни головами мертвых животных, провоцируя эпидемии.

Требушеты. Источник: Wikimedia Commons

Популярным осадным орудием в эпоху Средневековья был требушет. Эта «огромная рогатка» метала ядра весом 20−30 кг на расстояние до 200 метров. Важно заметить, что целью этих обстрелов было не разрушение стен замка, а защита тех, кто под стенами шёл в атаку. Метательные орудия могли нейтрализовать противника, сковать его действия за стенами.

Враг у ворот

Землекопы прорывали рвы, по которым под защитой передвижных галерей шли минёры для выбивания нижних камней стены. Подземные ходы позволяли этим специалистам поджечь основание крепости. Именно подобные работы, а не военные машины помогали делать бреши в крепостных стенах, через которые атакующая сторона попадала в крепость.

Осада. Источник: Pinterest

Однако сперва осаждавшие пытались тараном пробить ворота и проникнуть через них в замок. Эта машина представляла собой огромную балку размером 6−10 метров из твёрдой породы дерева, оснащенную металлическим наконечником. Балка держалась на канатах и раскачивалась несколькими воинами.

Таран. Источник: Pinterest

Лестницы ставились на стены, бойцы взбирались на них, и завязывался рукопашный бой, который очень любили изображать на средневековых миниатюрах. Однако в реальности эти бои шли нечасто. Как правило, это было связано с тем, что осажденные имели весьма эффективные средства для отражения нападения. Крючья, кипящие и горючие жидкости помогали убрать врага с лестницы. Но если нападавшие использовали деревянные башни — скинуть их было намного сложнее. В распоряжении защитников были такие же метательные машины, которые могли разбить орудия осаждающих.

Во время осады Тулузы в 1218 году граф Симон IV де Монфор, главный участник крестового похода против катаров, был убит ядром требушета, установленного внутри города. Де Монфор находился в 200 метрах от стены.

Осада. Источник: Pinterest

alexey_ionov

alexey_ionov

Мысли вслух

Велосипед в военном деле

Велосипеды в Российской и Красной Армии

В 1887 г. князь Б. Потемкин написал книгу «Велосипед и его применение в военном деле». В России появление самостоятельных велосипедных, или, как тогда говорили, самокатных, подразделений относится к 1897 году, когда была развернута первая отдельная самокатная команда.

В 1913 году отдел военных сообщений Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) Русской армии предпринял попытку централизованного снабжения воинских частей самокатами – предполагалось массовое развертывание самокатных подразделений.

Информацию о велосипедных предприятиях России ГУГШ запросило в Министерстве промышленности и торговли. Справка от 14 октября 1913 года содержала данные по трем крупнейшим велосипедным фабрикам – «Дукс» Ю. Меллера в Москве, «Россия» А. Лейтнера в Риге и «Матадор» в Ревеле, а также по трем слесарно-механическим мастерским – московской фирмы «Энфильд», торгового дома «Победа» в Петербурге и фабрики Б. Варена в Варшаве. В числе производящих велосипеды были также названы Машиностроительный завод компании «Зингер» в Подольске и Императорский Тульский оружейный завод.

На запрос ГУГШ о возможности крупномасштабного производства велосипедов для нужд Русской армии положительно ответили лишь два предприятия – «Дукс» и «Россия». Их мощности позволяли производить ежемесячно до 500 велосипедов.

Задачу по снабжению армии военными велосипедами возложили на Главное военно-техническое управление (ГВТУ). В октябре 1913 года «Фабрика велосипедов и автомобилей «Россия» А.Лейтнера и Ко» получила официальное предложение ГВТУ приступить к переговорам по поводу военного заказа на велосипеды. Подобное предложение чуть ранее получил и «Дукс». Первоначально речь шла об обыкновенных, нескладных велосипедах, адаптированных к нелегким условиям военной службы.

Специальных технических требований к военным велосипедам на тот момент в Русской армии не существовало. ГВТУ решило восполнить этот пробел. Весной 1913 года были проведены комплексные сравнительные испытания ряда оригинальных образцов, состоявших на вооружении иностранных армий. После анализа соответствующей информации оказалось, что их немного. Были испытаны французский самокат системы Жерара производства фирмы Peugeot, немецкий велосипед фирмы Adler и японский «Хара», по своей конструкции практически повторявший машину Жерара. Испытания выявили их недостаточную пригодность для эксплуатации в нашей армии. Среди существенных недостатков – большой вес, неудобные системы складывания.

Cкладной велосипед конструкции капитана Жерара. Его ашанопотомков под брендом Бисиклеты Пежо за сумасшедшие деньги продает varlamovru

Техническое управление сделало попытку приобрести лицензию на производство самокатов Жерара у фирмы Peugeot, надеясь модернизировать их в России, но получило отказ, так как по договору с изобретателем фирма не имела права продать лицензию даже по истечении срока патента. Тогда ГВТУ обратилось за консультацией к отечественным специалистам. Оказалось, что складные велосипеды не были в России новинкой. Более того, в стране имелось как минимум четыре образца складных велосипедов, в разное время находившихся в производстве на фабриках «Дукс» и «Россия».

Несколько таких велосипедов изготовила фабрика «Дукс» для проведения конкурсных испытаний (совместно с иностранными моделями) на предмет пригодности их для использования самокатной ротой Русской армии. Военные велосипеды системы Базилевского успешно прошли конкурсные испытания при штабе крепости Либава. Комиссия признала их наилучшими и заказала партию для снабжения первой в России самокатной роты.

Вдохновленный первым успехом Базилевский занялся созданием складного военного велосипеда, который был запатентован в 1910 году. Его конструкция выгодно отличалась от самоката Жерара, ставшего своеобразным эталоном в военно-самокатном деле. Простота конструкции, надежность и быстрота складывания – вот основные достоинства велосипедасистемы Базилевского. Производство этих велосипедов было организовано на «Дуксе», их приобретали отдельные полки Русской армии (лейб-гвардии Семеновский, Измайловский, Павловский…) и управления полиции некоторых городов.

В мае 1914 года в учебной автомобильной роте были проведены сравнительные испытания складных велосипедов. На испытаниях были представлены два велосипеда конструкции фабрики «Дукс»

Ю. Меллера (с колесами диаметром 26 и 28 английских дюймов), велосипед системы А. Базилевского производства того же «Дукса», велосипед фабрики «Россия» А. Лейтнера и немецкий велосипед фирмы Adler. Испытания выявили полную непригодность немецкого транспортного средства, а среди отечественных конструкций лучшим был назван велосипед фирмы А. Лейтнера. Конструкция Базилевского заняла второе место, а два «Дукса» – соответственно третье.

Среди преимуществ рижского велосипеда были быстрота и простота складывания, надежность механизма складывания, легкий вес и защита спины самокатчика кожаным щитом. Исходя из результатов сравнительных испытаний, ГВТУ сформулировало технические требования к военным складным велосипедам.

Но поскольку дело с испытаниями отечественных велосипедов двигалось медленно, в июле 1915 года был сделан крупный заказ фирме Peugeot на партию самокатов Жерара. В первый военный год, помимо «жераров», военное министерство также закупало обычные, нескладные дорожные велосипеды.

Летом 1915 года было, наконец, принято решение об организации отечественного производства складных велосипедов. Сочли возможным, не останавливаясь на каком-либо из испытанных образцов, разработать на основании технических условий новый, идеальный самокат. Разработку и изготовление опытного экземпляра взяла на себя фирма «Дукс» как имеющая наибольший опыт по этой части. В августе 1915 года доверенное лицо фирмы М. Щипанов получил от ГВТУ технические условия и образцы для работы. И уже 2 декабря новыйвелосипед прошел испытания в учебной автомобильной роте и был возвращен на доработку фирме с незначительными замечаниями. В начале 1916 года новую модель, получившую название «Дукс боевой», приняли к производству.

Еще во время разработки «Боевого», летом 1915 года, произошли важные изменения в делах крупнейших велосипедных предприятий России.

10 июля велосипедная фабрика А. Лейтнера в Риге получила приказ об эвакуации в Харьков, так как немецкие войска уже подходили к этому прибалтийскому городу. Фабрика выполняла заказ Главного военно-технического управления (ГВТУ) на поставку военных велосипедов и взрывателей для гранат. 24 сентября 1915 года имущество и оборудование «Фабрики велосипедов и автомобилей «Россия» А. Лейтнера и Ко» было отправлено со станции Ревель в нескольких десятках вагонов в Харьков. Примерно в то же время «Дукс» получает крупный военный заказ на производство аэропланов и гидропланов. Велосипедное производство отступает на второй план, так как почти все производственные мощности были переориентированы на авиа производство. Дело в том, что к этому моменту фабрика осталась единственным отечественным поставщиком авиации для фронта.

9 февраля 1916 года в Харьков на имя Лейтнера из Москвы были переданы патент, техническая документация и образец для производства складного военного велосипеда модели «Дукс боевой». Фронт требовал все большее количество велотехники, и в ГВТУ было принято решение, что «Боевые» будут производить оба крупнейших велосипедных предприятия страны. Условием передачи патента была выплата изобретателю установленной суммы с каждого собранного велосипеда или же рамы. 16 марта был заключен контракт на изготовление 3.000 «Дуксов боевых» для ГВТУ.

Титаническими усилиями в условиях военного времени и тотальной нехватки сырья директору удавалось не допустить срыва графика производства и сдачи военному приемщику армейскихвелосипедов.

Фронтовые части требовали их все больше и больше, а фабрика между тем осталась единственным производителем в России, так как московский «Дукс» прекратил производство в связи с загруженностью военным заказом на самолеты. В Харькове фабрика работала до конца ноября 1917 года. Всего же на предприятии с февраля по ноябрь 1917 года было изготовлено около 3.600 велосипедов «Дукс боевой».

Велосипеды Вермахта

Насыщение вермахта велосипедами было очень высоким. Кроме того, на вооружении парашютно-десантных частей были складные велосипеды, предназначенные для выброски спарашютом.

Во время второй мировой войны Германия активно использовала велосипед в армии. Если в начале войны велосипед был вспомогательной техникой, то в конце Второй мировой, велосипед стал дефицитной необходимостью.

Складной велосипед для десантных подразделений люфтваффе в контейнере для десантирования. Германия. 1942 год

Зимой и весной 1945-го, все чаще немецкий велосипед выходит на бой против танков. Испытывая дефицит бронетехники, немецкое командование массово снабжает армию, гитлерюгенд и фолькштурм панцерфаустами. А чтобы добиться максимальной мобильности и эффективности применения гранатомета, фаустпатронами стали снаряжать велосипеды.

С закрепленными у рулевой стойки двумя снарядами, можно было быстрее и дальше перемещаться и нести дополнительный ящик с патронами.

Берсальеры. Велосипеды в итальянской армии

Берсальеры на марше

В тридцатых годах, для пулемета и прочей тяжелой амуниции выделялся мотоцикл. Во время тренировок, физическая и тактическая подготовка солдат доводилась до совершенства. Вплоть до того, что бойцы могли войти в бой не сходя с велосипедов. Многие берсальеры становились профессиональными велогонщиками. Во Второй Мировой, берсальеры были самой механизированой частью итальянской пехоты.

Сейчас элита итальянской пехоты не использует велосипеды, но все также наиболее механизирована и использует новейшую технику и вооружения. А память о велосипеде и уважительное к нему отношение, сохраняется до сих пор.

Военный велосипеды армии США (Parabike)

Велосипеды других армий

Очень много военных велосипедистов имела армия Финляндии, и мобильность таких групп, небольших по составу, но многочисленных по общему количеству, сыграла достаточно большую роль в боях в Карелии. Финны-велосипедисты занимались разведкой, патрулированием и часто использовались в качестве подвижного резерва. В армиях Британии и Канады также использовались складные велосипеды для десантников. Производила их английская фирма BSA.

Интересно, что и сегодня в ряде стран мира есть штатные велосипедисты. Так, сейчас под ружьем в Швейцарии более 5.000 велобойцов. А в войне в Ираке американцы использоваливелоподразделения при проведении разведки стратегических объектов.

Авторское послесловие

В оригинале статьи было порядка 20 фотографий, большая часть из которых немецкие. Фотографии были распиханы по случайному принципу. Причём качество фотографий оставляло желать лучшего. Я нашёл почти все исходники, большая часть которых была взята с иноязычных ресурсов, я решил оставить в статье фотографии за описаие которых я более или менее уверен, остальные фото размещу чуть позже, когда переведу статьи-источники.

alexey_ionov

alexey_ionov