Что такое вотчина как она управлялась кто составлял население вотчины

Что такое вотчина как она управлялась кто составлял население вотчины

Подробное решение параграф § 9 по истории Россия в мире для учащихся 10 класса, авторов Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., В.А. Рогожкин Базовый уровень 2013

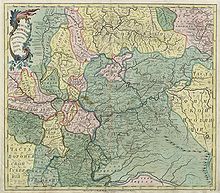

1. В чем заключалось сходство и различие государственного устройства Франкской империи и Древней Руси?

Во главе Древнерусского государства стоял великий князь киевский — старший в роду Рюриковичей. Ему подчинялись младшие родственники — владетели земель (княжеств), входивших в состав государства.

В основе сложившейся в Древнерусском государстве системы управления лежали как родовые узы семейства Рюриковичей, так и личные связи между князем и его дружиной. Родственники великого князя, бояре — старшие дружинники и старцы градские — составляли постоянный совет. Позднее он получил название Боярской думы. При Владимире Святославиче был изменен прежний принцип взаимоотношений с руководством племенных союзов, входивших в состав государства. Его сыновья заменили в качестве великокняжеских наместников представителей местных племенных вождей. Управление на местах помогали осуществлять дружинники. Они ведали сбором дани и податей, вершили суд и расправу от имени своего князя, занимались взысканием штрафов, торговых и иных пошлин. Тысяцкие и сотники, командовавшие местным ополчением, были представителями прежней родоплеменной верхушки общества. Князь сосредоточивал в своих руках военную, судебную, законодательную и исполнительную власти.

Во главе Франкской империи стоял император, власть которого не была всеобъемлющей. Ее ограничивал королевский совет, куда входили могущественные герцоги — племенные вожди и высшие иерархи церкви. Дела управления государством обсуждались и на ежегодных собраниях племенной знати. Территория империи была разделена на 200 округов, возглавлявшихся графами. От имени короля они осуществляли управление и суд, собирали налоги, командовали местными воинскими силами. Император издавал указы, за исполнением которых следили специальные доверенные лица, рассылавшиеся по всей территории государства. Эти люди контролировали также деятельность должностных лиц.

Таким образом, можно сделать вывод о схожести устройства Киевской Руси и Франкского государства. Власть императора и князя была ограниченна представителями племенной знати, в обоих случаях для руководства на местах направлялись свои люди. Только в случае Киевской Руси это были сыновья князя, а во Франкской империи – графы.

2. Какое значение имели решения, принятые на любечском съезде князей 1097 г.? Обоснуйте свой ответ.

Решения, принятые на любечском съезде князей имели большое значение.

Ключевым решением съезда, состоявшегося в 1097 году, было то, что все князья из рода Рюриковичей договорились между собой признавать права на вотчину, или, как гласит летопись: «каждо да держить отчину свою». Если же кто нарушит договор и польстится на землю брата или кого-то другого из родственников, то будет считаться преступником. Пресечь его должно объединенное ополчение остальных князей.

Также князья сошлись на том, чтобы совместно защищаться от кочевников, совершавших частые набеги на Русь.

Кроме того, был заложен один из главных принципов крупного феодального землевладения: наследование князем-сыном отцовской земли. Любечский съезд должен положить конец кровопролитию и борьбе за власть.

3. Что такое вотчина? Как она управлялась? Кто составлял население вотчины?

Вотчина — наследственное земельное владение. Владели и управляли вотчинами бояре, монастыри, церковные иерархи, но в то же время они считались всего лишь наследственными держателями земли (а не собственниками, как в Западной Европе).

Основное население вотчины составляли крестьяне, земли которых захватывались или переходили к боярам мирным путем.

4. Выделите и охарактеризуйте основные группы населения Древнерусского государства. В чем заключалось различие в правах свободного и зависимого населения?

Все население Древней Руси делилось на свободных и зависимых.

Свободными были крестьяне-общинники, горожане, представители высших слоев общества. Представители господствующего слоя общества — князья, бояре, дружинники и другие «княжьи мужи» — различались по количеству находившейся в их собственности земли, зависимых людей и военных слуг. На них же распространялся особый порядок наследования (собственность могла передаваться не только сыновьям, но и дочерям), за нанесение им ущерба или их убийство устанавливались более высокие штрафы.

Городское население — ремесленники и торговцы, в отличие от жившей в городе княжеской и боярской прислуги, участвовали в работе городских вечевых собраний. Они могли также выступать истцами, ответчиками и свидетелями в суде, проводить собственное расследование по имущественным делам. Такими же правами пользовались и свободные крестьяне-общинники — «люди», как их называет Русская Правда. Люди обладали определенным имуществом, которое они могли завещать детям (при этом землю — только сыновьям).

Зависимое население Древней Руси составляли закупы, рядовичи, холопы. Закупы (от слова купа) были разорившимися общинниками, попавшими в долговую кабалу и вынужденными работать на заимодавца. При этом закуп продолжал вести свое, самостоятельное хозяйство. Рядовичи (от слова ряд) по большей части были лишены личной свободы на весь срок действия договора. Зависимое положение рядовича или закупа не передавалось по наследству и не распространялось на членов его семьи. По отношению ко всем крестьянам употреблялось наименование смерды. Они платили дань князю, постепенно происходило сужение рамок их личной свободы.

Наиболее бесправной частью населения Древней Руси были рабы. В Русской Правде они упоминаются под разными названиями: холопы, челядь. Холопы обрабатывали пашню вотчинника, пасли его скот, выполняли строительные и другие работы. Холопы-ремесленники работали на хозяйственном дворе вотчинника. Челядь прислуживала в его доме. Главными источниками рабства были плен и продажа в рабство. Не выполнившие свои обязательства закупы и рядовичи также пополняли ряды холопов. Наряду с вольными слугами обязанности представителей вотчинной администрации — дворецкого, тиуна (ключника), пашенного старосты могли выполнять и холопы.

Все, чем обладал холоп, являлось собственностью господина. За убийство своего холопа господин не отвечал перед судом, а подвергался лишь церковному покаянию. Рабы не могли выступать свидетелями в суде.

Свободные люди имели права, могли владеть землей, имуществом, распоряжаться им по своему усмотрению. Зависимое население было ограничено во многих правах.

1. В Русской Правде говорилось: «Если же челядин скроется у варяга, а его в течение трех дней не вернут (прежнему господину), то, опознав его на третий день, ему (т. е. прежнему господину) взять своего челядина, а (укрывателю платить) 3 гривны вознаграждения потерпевшему. Если холоп ударит свободного человека и убежит в хоромы, а господин не захочет его выдать, то господину холопа забрать себе и заплатить за него 12 гривен; а после того, если где-либо найдет холопа побитый им человек, пусть его убьет». Какие категории населения упомянуты в документе? В чем состоит разница в их положении?

Упомянуты такие категории населения, как челядин, холоп, варяг, свободный человек, господин.

Разницы в их положении состоит в том, что одни из них были свободными (варяг, господин), в вторые находились в зависимом состоянии, были ограничены в правах и подвергались суровым наказаниям, вплоть до убийства.

2. Продолжите составление хронологической таблицы: «Основные события истории Древней Руси в IX — начале XIII в.».

Вотчина

Во́тчина — земельное владение, принадлежащее феодалу потомственно (от слова «отец») с правом продажи, залога, дарения. Вотчина составляла комплекс, состоящий из земельной собственности (земли, построек и инвентаря) и прав на зависимых крестьян. Синонимы вотчины — аллод, бокленд.

Во времена Киевской Руси вотчина являлась одной из форм феодальной земельной собственности. Владелец вотчины имел право передать её по наследству (отсюда и происхождение названия от древнерусского слова «отчина», то есть отцовская собственность), продать, обменять или, например, поделить между родственниками. Вотчины как явление возникли в процессе формирования частной феодальной собственности на землю. Как правило, их собственниками в IX—XI веках были князья, а также княжеские дружинники и земские бояре — наследники прежней родоплеменной верхушки. После принятия христианства сформировалось и церковное вотчинное землевладение, собственниками которого являлись представители церковной иерархии (митрополиты, епископы) и большие монастыри.

Существовали различные категории вотчины: родовые, купленные, дарованные князем или другими, что частично влияло на возможность собственников свободно распоряжаться вотчиной. Так, владение родовыми вотчинами ограничивалось государством и родственниками. Собственник такой вотчины был обязан служить тому князю, на землях которого она находилась, а без согласия членов своего рода вотчинник не мог её продать или обменять. В случае нарушения таких условий собственника лишали вотчины. Данный факт свидетельствует о том, что в эпоху Киевской Руси владение вотчиной не было ещё приравнено к праву безусловной собственности на неё.

В период раздробленности Киевской державы вотчина стала основной формой феодального землевладения, роль которой постоянно возрастала за счёт новых княжеских пожалований, захвата общинных земель, покупки, обмена и т. п. Данный факт привёл также к значительному возрастанию влияния собственников вотчин на политическую жизнь русских княжеств.

Владения знатных бояр обычно складывались из нескольких вотчин, которые достаточно часто находились в разных местах государства и не создавали единого хозяйственного организма. В отношении к населению вотчины их собственники пользовались рядом прав и привилегий в сфере судопроизводства, сбора податей и прочего. В больших вотчинах формировался собственный административно-хозяйственный аппарат, который занимался организацией их повседневной жизнедеятельности.

В период распада Руси вотчинами также назывались отдельные удельные княжества (княжеские столы — престолы), которые унаследовались князем от его отца. На Любечском съезде 1097 года была предпринята неудавшаяся попытка на основе принципа вотчины («каждо да держит отчину свою») приостановить княжеские междоусобицы.

После того, как значительная часть западных русских земель попала под власть Литвы и Польши, вотчинное землевладение на этих территориях не только сохранилось, но и существенно возросло. Большинство вотчин стало принадлежать представителям древних малорусских княжеских и боярских родов. Одновременно Великие князья Литовские и польские короли даровали земли «в отчину», «на вечность» литовским, польским и русским феодалам. Особенно активным этот процесс стал после 1590 года, когда сейм Речи Посполитой наделил короля правом раздавать так называемые «пустыни» за Белой Церковью. Это были земли с малорусским населением, на которых затем сформировалось вотчинное по своей сути землевладение магнатских родов Вишневецких, Потоцких, Конецпольских и других. Крупное землевладение на территории современной Украины было практически ликвидировано в ходе национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого в 1648—1657 годах. Однако затем крупное землевладение было возобновлено на Правобережье, которое осталось под властью Речи Посполитой по итогам войны 1654—1667 годов. На Левобережье во второй половине XVII столетия шёл постепенный процесс формирования землевладения украинской козацкой старшины.

В XIV—XV веках вотчины были основной формой землевладения и в Северо-Восточной Руси, где шёл активный процесс формирования Московского княжества и затем государства. Однако в связи с возрастанием противоречий между центральной великокняжеской властью и сепаратистскими устремлениями бояр-вотчинников права последних начали существенно ограничиваться (например, было отменено право свободного отъезда от одного князя к другому, ограничено право суда феодала в вотчинах и прочее). Центральная власть начала опираться на дворянство, которое пользовалось землевладением согласно поместному праву. Особенно активным был процесс ограничения вотчин в XVI столетии. Тогда были значительно ограничены вотчинные права бояр (законы 1551 года и 1562 года), а во время опричнины большое количество вотчин было ликвидировано, а их собственники казнены. В конце XVI столетия в России основной формой землевладения были уже не вотчины, а поместья. В XVII столетии продолжился процесс юридического сближения вотчины с поместьем, который завершился изданием Петром I 23 марта 1714 года указа о единонаследии. С тех пор понятие Вотчина иногда употреблялось в России в XVIII—XIX веках для обозначения дворянской земельной собственности.

С VIII—IX веков вотчина является господствующей формой землевладения в большинстве стран Западной Европы. В процессе формирования вотчины создавался аппарат принуждения (суд, администрация и так далее). Крестьяне сохраняли свою общинную организацию (община, коммуна, альменда), что наряду с обязательным потомственным характером владения отличало вотчину от бенефиция, манора и поместья.

Вотчина различалась по экономической структуре (в зависимости от роли домена, типа феодальных повинностей крестьян), по величине, по социальной принадлежности вотчинников (светские, в том числе королевские, церковные).

В России Уложение о службе 1556 года фактически приравняло вотчину к поместью («служба по отечеству»), затем формально и окончательно — Указ о единонаследии 1714 года, объединивший вотчину и поместье в единое понятие имение.

Вотчина в Древней Руси это…

Вотчина в Древней Руси — это наследственная земельная, фактически, частная собственность. Ее еще называли «отчиной» или «дединой», поскольку она наследовалась от отца или деда. Вот такое короткое определение.

На Руси она начала складываться с самого начала, вопреки общепринятым представлениям. Многие вообще считают, что вотчина — это явление сугубо XV века и более позднего времени. На самом деле нет. Тоже самое, кстати, касается боярства.

Более того, если раньше, чтобы хорошо справиться с экзаменационной работой ЕГЭ по истории, можно было не знать этих тонкостей, то сейчас все эти и другие факты активно используются при формировании заданий первой и второй частей. Поэтому перед абитуриентом встает вопрос: «Где, собственно, взять все эти нюансы?»

На самом деле, ответ прост: в нашем комплекте подготовки к ЕГЭ по истории. Узнать больше о нем можно здесь=>> Ну, а мы возвращаемся к теме.

Предварительные замечания к частной собственности на Руси

Перед рассмотрением этой темы важно понять характер собственности на Руси. Если Вы думаете, что здесь была такая же частная собственность, как в Европе, то сильно ошибаетесь. Как происходило ее формирование там, на Западе? За счет захватов. Одно племя, наиболее сильное и наглое, захватывало земельные угодья у другого. В последствии тоже самое касалось феодов. Кстати, о том, что такое феодализм, узнаете здесь.

Когда какой-то рыцарь захватывал чей-то феод, он объявлял это своей собственностью. Часть земли отдавал королю, часть своим вассалам, а третья часть оставалась за местным населением, которое, кстати, и должно было нести все бремя налоговых платежей. Справедливости тут, понятно, ноль. В Европе земли было мало, населения много, поэтому надзорные органы использовали наследие римского права и жестко следили за переходом собственности.

На Руси ничего подобного не было. Земли здесь было больше, чем нужно (да и сейчас хватает). Народу — вообще мало. Более того, даже была жесткая нехватка людей. Именно поэтому ценились вообще не все земли, а те, где жили люди. А откуда вы думаете взялось крепостное право? Сами люди рассматривали землю как общее благо, дарованное Богом, которое не может кому-то принадлежать. И такое представление о земле в крестьянской среде сохранялось вплоть до XX столетия!

Именно поэтому в России до сих пор проблема с правовым регулированием частной собственности вообще, и в частности — на землю.

Княжеские вотчины

Княжеские вотчины стали формироваться буквально с начала древнерусской государственности. Да, князья о себе не забывали! Например, известно, что в 863 году Рюрик уже вовсю раздавал села и деревни своим дружинникам, как сообщает Устюжская летопись. А раз он раздавал, значит мог ими распоряжаться как своей собственностью

Княжеская или боярская вотчина

Более того, «Русская правда» ревниво защищала княжеские владения. Так, согласно 32 статье предусматривался суровый штраф за сожжение княжеских бортнических угодий, и за запашку княжеской земли.

Впоследствии Псковская, Новгородская судная грамоты предполагали более детальные и серьезные санкции в отношении нарушителей прав земельной собственности. В частности, подвергались штрафам такие деяния как «наезд» на землю другого, нарушение межей (межевых границ), грабеж и пр. Наказание зависело от социального положения человека (Эх…, ничто на Руси не меняется!)

Князь тем отличался от всех остальных землевладельцев (вотчинников), что, во-первых, был верховным собственником — то есть мог отобрать вотчину в наказание, как это было при Иване Третьем. А, во-вторых, имел право раздавать присоединенные, захваченные земли как вотчины.

Сама княжеская вотчина состояла из трех составляющих: дворцовые, черные и боярские земли. Дворцовые — это такие, подати с которых поступали на содержание князя, его дворца. Такая земля возделывалась преимущественно холопами, страдниками. Страда — это работа на земле за то, чтобы поставлять князю натурой разные продукты.

Черные земли никому не принадлежали — не входили ни в чьи вотчины. Они обычно сдавались в аренду разным общинам. Боярские вотчины обязаны были поставлять князю ратных людей: каждый боярин приводил с собой воинов, полностью вооруженных и укомплектованных. Как-то так!

Боярские вотчины

В XI — XII веках началось сращивание старой родовой и военной аристократии. Первая была представлена местной родовой знатью, торговцами. Вторые — княжьими мужами, которым князь дал земли в вотчины. Кстати, в отличие от Западной Европы, дача князем вотчины дружиннику не означало теперь, что тот ему что-то должен.

Более того, многие дружинники, ставшие боярами, легко могли «отъехать» из похода и все считали это вполне нормальным. Князь был среди них primus inter pares (лат. — первым среди равных). Он дорожил верными ему дружинниками, боярами и был благодарен им за службу. Это обстоятельство, кстати, может служить аргументом в задании ЕГЭ по истории, где требуется привести аргументы в подтверждение и в опровержение того или иного аргумента. Кстати, все ответы на эти и другие задания Банка заданий ФИПИ ЕГЭ можно скачать здесь.

Дружинники могли получить вотчину несколькими путями. Путь первый: князь дал дружиннику землю, где живут люди, для «прокорма». И со временем такое пожалование могло стать наследственной земельной собственностью. Путь второй: князь просто дарил своему человеку землю в награду за доблесть и заслуги, верность и пр.

В вотчине жили смерды — свободные люди, имеющие землю под пашню. Они платили дань, налог, в более раннее время — полюдье. А вообще скажу, что и про закупов, и про людей и про другие категории населения по Русской правде надо хорошо знать.

В обозначенное выше время крупным земельным собственником становятся монастыри. На Руси с давним времен известны монастырские вотчины, которые составляли серьезное богатство и власть церкви. Кстати, чтобы у Вас не было иллюзий, скажу, что смерды, живущие в таких землях тоже платили подати монастырям!

В общем, вот так обстояло дело с вотчинами. Если Вам надо подготовиться к ЕГЭ по истории, то лучший и доступный вариант — это завладеть нашим комплектом подготовки по истории. Узнать больше о нем Вы можете здесь.

Что такое вотчина и чем она отличается от поместья?

Вотчина – важнейшее явление, существовавшее в средневековой Западной Европе и на Руси. Так назывались земельные угодья вместе с хозяйственными постройками и другим имуществом, а также зависимыми крестьянами. Это слово имеет тот же корень, что и в словах «отец», «отчизна», что указывает нам на то, что вотчина передавалась по наследству, была имуществом семьи.

Вотчина появилась в Древней Руси, когда формировалась власть князей и бояр. Князья раздавали земли членам своих дружин и другим представителям знати. Как правило, это была награда за службу или какие-то выдающиеся заслуги. Существовала и другая категория землевладельцев – высшие церковные иерархи и монастыри.

Вотчина передавалась владельцу и его семье в полное безраздельное владение, без каких бы то ни было условий. Ее можно было передать по наследству, подарить, продать. В своей вотчине владелец был полноправным хозяином. Он не только пользовался результатами деятельности крестьян, то есть обеспечивал свое существование. В пределах владений вотчинник чинил суд, разрешал споры, собирал подати и т.д.

Вотчина в Древней Руси

Институт наследственного землевладения сыграл огромную роль в становлении средневековых государств, в том числе, и Древней Руси. В те времена земля являлась главным средством производства. Тот, кто владел землей, мог оказывать влияние на все сферы жизни общества. Благодаря деятельности владетельной знати формировалось право, судопроизводство, экономика, церковные и государственные устои.

В период феодальной раздробленности основными владельцами вотчин были бояре и князья. Свободные крестьяне тоже владели землей, но только в форме общинной собственности. Постепенно ситуация в государстве менялась: Русь освободилась от монгольского завоевания, начались процессы сбора земель и централизации власти в руках московских великих князей. В такой сложной обстановке князья были вынуждены ограничивать права и вольности бояр.

На смену старой знати постепенно стали приходить дворяне – люди, которые получали свои привилегии за службу и пользовались ими только до тех пор, пока служили. Именно так появилась новая форма владения землей – поместья.

Вотчина и поместье — в чем разница

Важнейшим отличием поместий от вотчин является их условный и неличный характер. Произошло это так: московским князьям нужно было вести войны, усмирять непокорные районы и охранять свои границы. Образовалась необходимость в большом количестве служилых людей. Чтобы обеспечить служилых и их семьи, им выделяли поместья – землю с крестьянами.

Изначально дворянин владел поместьем только в период своей службы и не мог передавать его по наследству. Поместье оставалось государственной собственностью – оно давалось служилому в пользование и отчуждалось с окончанием службы.

В дальнейшем происходило два параллельных процесса. Великие князья (которые, начиная с Ивана Грозного, стали именоваться русскими царями) все более активно сокращали права бояр. На владения вотчинами накладывали ограничения, а у некоторых неугодных боярских кланов вотчины просто отбирали. Кроме того, бояр заставляли служить в обязательном порядке. Значительная часть служилых людей набиралась из боярских детей, которые отныне не могли пользоваться привилегиями своих отцов, не принося пользы стране.

Одновременно с этим поместья становились наследуемым имуществом. Так власть предержащие стимулировали дворян к преданной службе. По существу к началу 18-го столетия вотчина и поместье стали одним и тем же. Окончательно решил этот вопрос Петр Первый, издавший указ о единонаследии. Все угодья, которые прежде именовались вотчинами или поместьями, с этого момента стали называться именьями.

В истории нашего государства это имело далеко идущие последствия. Сформировался класс помещиков, владевших огромными землями и крепостными крестьянами на правах наследуемой собственности. В дальнейшем дворяне получили «свободу»: их обязанность служить была отменена, а именья вместе с крестьянами остались. Система «земля в обмен на службу Отечеству» утратила силу, что и привело к последующим социальным потрясениям.