Что такое вычислительная система

Понятие вычислительной системы и ее состав

Определения операционной системы

Структура вычислительной системы.

1. техническое обеспечение (Hardware): память, процессор, монитор, диски, устройства, объединяющее магистральные соединения – шина.

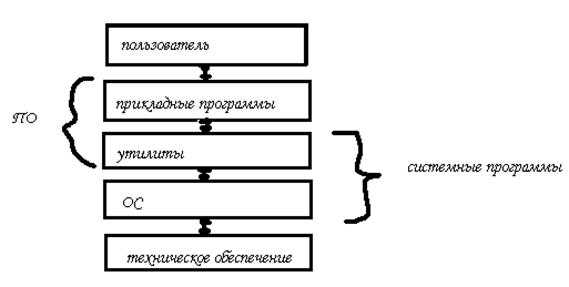

2. программное обеспечение, которое делится следующим образом:

Слои ПО в компьютерной среде:

Любой из компонентов прикладного ПО обязательно работает под управлением ОС.

Под утилитами понимают специальные системные программы, с помощью которых можно обслуживать ОС, выполнять обработку данных, выполнять оптимизацию данных на носителе и т.д.

К утилитам относятся программа разбиения магнитных дисков на носители, программа форматирования, программа переноса основных системных данных. Утилиты могут работать только в соответствующей ОС.

Когда включается компьютер, одновременно с аппаратными компонентами начинает работать специальная программа, которая называется операционная система.

· Базовая система ввода-вывода;

· Утилиты и драйверы.

Операционная система исполняет роль своеобразного интерфейса. между пользователем и ВС, т.е. ОС предоставляет пользователю виртуальную ВС.

Различают следующие виды интерфейса:

Это означает, что ОС в значительной степени формирует у пользователя представление о возможностях ВС, удобстве работы с ней, ее пропускной способности. Различные ОС на одних и тех же технических средствах могут предоставить пользователю различные возможности для организации вычислительного процесса или автоматизированной обработки данных.

В программном обеспечении ВС операционная система занимает основное положение, поскольку осуществляет планирование и контроль всего вычислительного процесса. Любой из компонентов программного обеспечения обязательно работает под управлением ОС.

В соответствии с условиями применения различают три режима ОС: пакетной обработки, разделения времени и реального времени.

В режиме пакетной обработки ОС последовательно выполняет собранные в пакет задания. В этом режиме пользователь не имеет контакта с ЭВМ, получая лишь результаты вычислений.

В режиме разделения времени ОС одновременно выполняет несколько задач, допуская обращение каждого пользователя к ЭВМ.

В режиме реального времени ОС обеспечивает управление объектами в соответствии с принимаемыми входными сигналами. Время отклика ЭВМ с ОС реального времени на возмущающее воздействие должно быть минимальным.

Понятие о вычислительной системе

Вычислительная система (ВС) – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенная для сбора, хранения, обработки и распределения информации.

— повышение производительности системы за счет ускорения процессов обработки данных;

— повышение надежности и достоверности вычислений;

— предоставление пользователям дополнительных сервисных услуг.

Отличительной особенностью ВС по отношению к классическим ЭВМ является наличие нескольких вычислителей, реализующих параллельную обработку.

Таким образом, весь набор современных средств обработки информации можно разделить на 4 класса: 1) обычные ЭВМ,

2) вычислительные комплексы и системы, в том числе многопроцессорные, 3) суперкомпьютеры, 4) вычислительные сети.

Три последних класса относятся к вычислительным системам.

Главная отличительная черта ВС – параллельная обработка информации. Она дает возможность преодолеть врожденную слабость современных ЭВМ – «бутылочное горло» архитектуры фон-Неймана. В простейшем изложении фон-неймановский процессор состоит из трех частей: процессор, память и соединяющий их канал, служащий для обмена данными между процессором и памятью, причем маленькими порциями, пословно.

Несмотря на прогресс в области технологии, ограниченность фон-неймановской архитектуры, связанная с ограниченной пропускной способностью канала, не исчезает, поскольку скорость работы памяти растет гораздо медленнее, чем производительность процессоров.

Параллелизм выполнения операций существенно повышает быстродействие системы, он также повышает и надежность. Параллелизм выполнения операций усложняет систему управления вычислительным процессом, что сказывается на сложности операционных систем.

Классическим вариантом ВС является многомашинные системы, но ВС может состоять и из одного компьютера, который связан с многофункциональным периферийным оборудованием, или содержит несколько процессоров.

Прежде всего ВС можно классифицировать как многомашинные и многопроцессорные.

Многомашинная ВС – это система нескольких ЭВМ, каждая из которых имеет свою оперативную память и свою операционную систему. Каждый компьютер в многомашинной ВС имеет классическую архитектуру, такие системы применяются достаточно широко,

Многопроцессорные ВС имеют общую память и общую операционную систему и обладают всеми преимуществами параллельной обработки.

В создаваемых ВС стремятся обеспечить несколько путей передачи данных, что повышает надежность, гибкость к условиям работы.

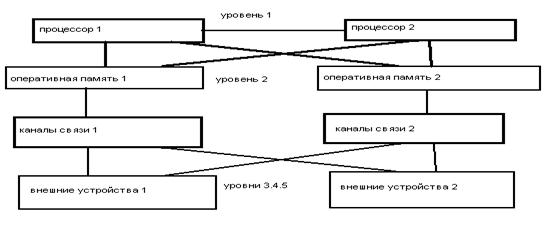

Существуют следующие уровни комплексирования ЭВМ:

— общая оперативная память;

— устройства управления внешними устройствами (УВУ);

— общие внешние устройства.

Уровень прямого управления служит для передачи коротких однобайтовых приказов-сообщений. Процессор – инициатор обмена по интерфейсу прямого управления подает команду «прямая запись» У другого процессора эта команда вызывает внешнее прерывание и он записывает передаваемый байт в свою память. После завершения передачи, процессоры возвращаются к вычислениям по своим программам.

Уровень общей оперативной памяти является наиболее предпочтительным для оперативного взаимодействия процессоров.

Уровень комплексируемых каналов ввода-вывода предназначен для передачи больших объемов информации между блоками оперативной памяти. Скорость передачи по этому уровню представляет несколько мегабайт в секунду.

Уровень устройств управления внешними устройствами предполагает использование встроенного в УВУ двухканального переключателя и команд «зарезервировать» и «освободить». Двухканальный переключатель позволяет подключать УВУ одной машины к каналам ввода-вывода различных ЭВМ. По команде «зарезервировать» канал – инициатор обмена имеет доступ к любым накопителям на дисках или лентах. Обмен канала с накопителями продолжается до полного завершения работ и команды «освободить».

На четвертом уровне с помощью аппаратуры передачи данных имеется возможность сопряжения с каналами связи. Эта аппаратура позволяет создавать сети ЭВМ.

Пятый уровень предполагает использование общих внешних устройств.

Схема комплексирования ЭВМ в ВС приведена на рис.1.2.1

Рис.1.2.1 Уровни комплексирования машин в вычислительную систему

Эти пять уровней называются логическими, так как они объединяют разнотипную аппаратуру. Они позволяют создавать различные структуры ВС.

Второй уровень позволяет создать многопроцессорную систему. Обычно он дополняется первым уровнем, что позволяет повысить оперативность взаимодействия процессоров.

Уровни 1,3,4,5 обеспечивают построение разнообразных машинных комплексов. Особенно часто используются 3 и 4 уровни. 5 уровень применяется в редких специальных случаях, когда в качестве внешнего объекта используется дорогое уникальное устройство.

Архитектура вычислительных систем

Процесс решения любой задачи можно представить как воздействие определенной последовательности команд (потока команд) на соответствующую последовательность данных (поток данных). На этом принципе построена классификация ВС. С точки зрения организации обмена командами между процессором и памятью существует 4 класса ВС.

— Системы с одиночным потоком команд и одиночным потоком данных (ОКОД);

— Системы с одиночным потоком команд и множественным потоком данных (ОКМД);

— Системы с множественным потоком команд и одиночным потоком данных (МКОД);

— Системы с множественным потоком команд и множественным потоком данных (МКМД).

Архитектура ОКОД охватывает все однопроцессорные и одномашинные варианты систем, т.е. системы с одним вычислителем. Все ЭВМ классической структуры попадают в этот класс, а фон-неймановский процессор является лишь частным случаем систем ОКОД. В них параллелизм вычислений достигается путем совмещения выполнения операций отдельными блоками АЛУ, а также параллельной работой устройств ввода-вывода и процессора.

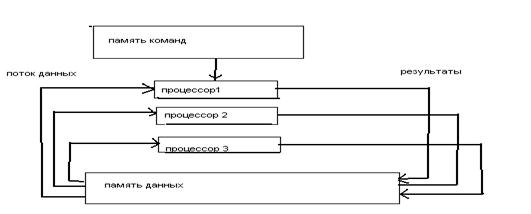

Архитектура ОКМД предполагает обработку по одной и той же программе нескольких потоков данных (рис.1.2.2.(3.1.3))

Рис.1.2.2. Архитектура ОКМД

Каждый поток данных обрабатывается либо отдельным процессором либо отдельным АЛУ (тогда УУ общее). Одиночным поток команд называется потому, что каждый процессор выполняет одновременно только одну команду. Такую схему обработки называют векторной. Если объединить несколько векторных систем обработки, то получается матричная система, организация которой довольно проста: общее устройство управления, генерирующее поток команд, и большое число процессоров, работающих параллельно и обрабатывающих каждый свой поток данных. Процессоры, входящие в ВС, одинаковы и управляются одной последовательностью команд. В структурах данной архитектуры обеспечиваются связи между процессорами, которые напоминают матрицу, в которой каждый элемент связан с соседними. По данной технологии строились системы Илиак-4(первая суперЭВМ), ПС-2000, Супергрей. Элементы этой технологии реализованы в процессорах Intel, начиная с Pentium MMX.

Архитектура МКОД предполагает построение процессорного конвейера, в котором результаты обработки передаются от одного процессора к другому по цепочке (Рис1.2.3(3.1.5))

|

Рис.1.2.3. Система МКОД

Такая система обработки получила название конвейерной (скалярной) обработки. Обязательным условием конвейера операций является наличие нескольких блоков обработки, в каждом из которых команды выполняются последовательно. Таким образом, конвейерная обработка не нарушает принципы фон-Неймана. Однако надо учитывать, что длина конвейера не может быть очень большой, конвейерная обработка увеличивает быстродействие за счет усложнения системы.

В ВС данной архитектуры используются кроме конвейера команд и конвейер данных, который работает по тому же принципу: ВС разбивается на ряд модулей, работающих одновременно. Сочетание двух конвейеров позволяет достичь очень большой скорости обработки.

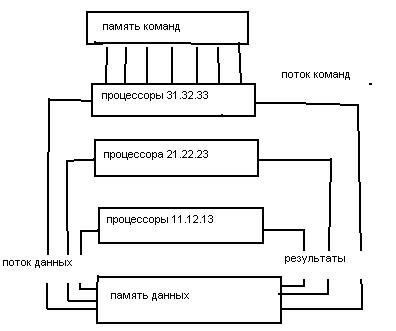

Архитектура МКМД Объединяет все другие архитектуры. Схема ВС такой архитектуры представлена на рис.1.2.4 (3.1.9).

Рис.1.2.4. Система МКМД

Данная архитектура предполагает, что все процессоры системы работают по своим программам с собственным потоком команд. Эти процессоры могут быть автономны и независимы, и тогда мы приходим к многомашинным ВС. Такая система применяется на многих крупных вычислительных центрах для увеличения пропускной способности центра.

Вторая разновидность МКМД – многопроцессорная ВС, в которой процессоры достаточно жестко связаны общей памятью, и хотя процессоры в системе имеют достаточную самостоятельность, в системе организуется совместная их работа.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Раздел 3 Вычислительные систем

Тема 3.1Организация вычислений в вычислительных системах

Назначение и характеристики ВС. Организация вычислений в вычислительных системах. ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока данных. Ассоциативные системы. Матричные системы. Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных. Суперскаляризация.

— понятие потока команд;

— понятие потока данных;

— типы вычислительных систем;

— архитектурные особенности вычислительных систем

Вычислительные системы

Вычислительная система (ВС) – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенная для сбора, хранения, обработки и распределения информации.

Создание ВС преследует следующие основные цели:

· повышение производительности системы за счёт ускорения процессов обработки данных;

· повышение надёжности и достоверности вычислений;

· предоставление пользователю дополнительных сервисных услуг т.д.

Тема 3.2Классификация вычислительных систем

Классификация ВС в зависимости от числа потоков команд и данных: ОКОД (SISD), ОКМД (SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD).

Классификация многопроцессорных ВС с разными способами реализации памяти совместного использования: UMA, NUMA, СОМА. Сравнительные характеристики, аппаратные и программные особенности.

Классификация многомашинных ВС: МРР, NDW и COW. Назначение, характеристики, особенности.

Примеры ВС различных типов. Преимущества и недостатки различных типов вычислительных систем.

Классификация вычислительных систем

Отличительной особенностью ВС по отношению к классическим ЭВМ является наличие в ней нескольких вычислителей, реализующих параллельную обработку.

Параллелизм выполнения операций существенно повышает быстродействие системы; он может существенно повысить и надёжность (при отказе одного компонента системы его функцию может взять на себя другой), а также достоверность функционирования системы, если операции будут дублироваться, а результаты сравниваться.

Вычислительные системы можно разделить на две группы:

· многомашинные;

· многопроцессорные.

Многомашинная вычислительная система состоит из нескольких отдельных компьютеров. Каждый компьютер в многомашинной системе имеет классическую архитектуру, и такая система применяется достаточно широко. Однако эффект от применения такой вычислительной системы может быть получен только при решении задачи, имеющей специальную структуру: она должна разбиваться на столько слабо связанных подзадач, сколько компьютеров в системе.

Многопроцессорная архитектура предполагает наличие в компьютере нескольких процессоров, поэтому параллельно может быть организовано много потоков данных и много потоков команд. Таким образом, одновременно может выполняться несколько фрагментов одной задачи. Преимущество в быстродействии многопроцессорных вычислительных систем перед однопроцессорными очевидно.

Недостатком является возможность возникновения конфликтных ситуаций при обращении нескольких процессоров к одной области памяти.

Особенностью многопроцессорных вычислительных систем является наличие общей оперативной памяти в качестве общего ресурса (рисунок 11).

Классификация Флинна

Среди всех рассматриваемых систем классификации ВС наибольшее распространение получила классификация, предложенная в 1966г М. Флинном. В её основу положено понятие потока, под которым понимается последовательность элементов команд или данных, обрабатываемая процессором. В зависимости от количества потоков команд и потоков данных Флинн выделяет 4 класса архитектур:

· ОКМД – один поток команд – много потоков данных – команды выдаются одним управляющим процессором, а выполняются одновременно на всех обрабатывающих процессорах над локальными данными этих процессоров. SIMD (single instruction – multiple data)

Симметричные мультипроцессоры состоят из совокупности процессоров, обладающих одинаковыми возможностями доступа к памяти и внешним устройствам и функционирующих под управлением одной операционной системы (ОС). Частный случай SMP – однопроцессорные компьютеры. Все процессоры SMP имеют разделяемую общую память с единым адресным пространством.

Использование SMP обеспечивает следующие возможности:

· масштабирование приложений при низких начальных затратах, путём применения без преобразования приложений на новых более производительных аппаратных средствах;

· создание приложений в привычных программных средах;

· одинаковое время доступа ко всей памяти;

· возможность пересылки сообщений с большой пропускной способностью;

· поддержку когерентности совокупности кэшей и блоков основной памяти, неделимые операции синхронизации и блокировки.

Кластерная система образуется из модулей, объединённых системой связи или разделяемыми устройствами внешней памяти, например, дисковыми массивами.

Размер кластера варьируется от нескольких модулей до нескольких десятков модулей.

В рамках как совместно используемой, так и распределенной памяти реализуется несколько моделей архитектур системы памяти. На рисунке 12 приведена классификация таких моделей, применяемых в вычислительных системах класса MIMD (верна и для класса SIMD).

Рисунок 12 – Классификация моделей архитектур памяти вычислительных систем

В системах с общей памятью все процессоры имеют равные возможности по доступу к единому адресному пространству. Единая память может быть построена как одноблочная или по модульному принципу, но обычно практикуется второй вариант.

Вычислительные системы с общей памятью, где доступ любого процессора к памяти производится единообразно и занимает одинаковое время, называют системами с однородным доступом к памятии обозначают аббревиатурой UMA (Uniform Memory Access). Это наиболее распространенная архитектура памяти параллельных ВС с общей памятью

К сожалению, архитектура UMA не очень хорошо масштабируется. Наиболее распространенные системы содержат 4-8 процессоров, значительно реже 32-64 процессора. Кроме того, подобные системы нельзя отнести к отказоустойчивым, так как отказ одного процессора или модуля памяти влечет отказ всей ВС.

а)объединение процессоров с помощью шины и система с локальными кэшами;

б) производительность системы как функция от числа процессоров на шине;

в) многопроцессорная ВС с общей памятью, состоящей из отдельных модулей

В рамках концепции NUMA реализуется несколько различных подходов, обозначаемых аббревиатурами СОМА, CC-NUMA и NCC-NUMA.

В архитектуре только с кэш-памятью(СОМА, Cache Only Memory Architecture) локальная память каждого процессора построена как большая кэш-память для быстрого доступа со стороны «своего» процессора. Кэши всех процессоров в совокупности рассматриваются как глобальная память системы. Собственно глобальная память отсутствует. Принципиальная особенность концепции СОМА выражается в динамике. Здесь данные не привязаны статически к определенному модулю памяти и не имеют уникального адреса, остающегося неизменным в течение всего времени существования переменной. В архитектуре СОМА данные переносятся в кэш-память того процессора, который последним их запросил, при этом переменная не фиксирована уникальным адресом и в каждый момент времени может размещаться в любой физической ячейке. Перенос данных из одного локального кэша в другой не требует участия в этом процессе операционной системы, но подразумевает сложную и дорогостоящую аппаратуру управления памятью. Для организации такого режима используют так называемые каталоги кэшей. Отметим также, что последняя копия элемента данных никогда из кэш-памяти не удаляется.

Поскольку в архитектуре СОМА данные перемещаются в локальную кэш-память процессора-владельца, такие ВС в плане производительности обладают существенным преимуществом над другими архитектурами NUMA. С другой стороны, если единственная переменная или две различные переменные, хранящиеся в одной строке одного и того же кэша, требуются двум процессорам, эта строка кэша должна перемещаться между процессорами туда и обратно при каждом доступе к данным. Такие эффекты могут зависеть от деталей распределения памяти и приводить к непредсказуемым ситуациям.

Модель кэш-когерентного доступа к неоднородной памяти(CC-NUMA, Cache Coherent Non-Uniform Memory Architecture) принципиально отличается от модели СОМА. В системе CC-NUMA используется не кэш-память, а обычная физически распределенная память. Не происходит никакого копирования страниц или данных между ячейками памяти. Нет никакой программно реализованной передачи сообщений. Существует просто одна карта памяти, с частями, физически связанными медным кабелем, и «умные» аппаратные средства. Аппаратно реализованная кэш-когерентность означает, что не требуется какого-либо программного обеспечения для сохранения множества копий обновленных данных или их передачи. Со всем этим справляется аппаратный уровень. Доступ к локальным модулям памяти в разных узлах системы может производиться одновременно и происходит быстрее, чем к удаленным модулям памяти.

Отличие модели с кэш-некогерентным доступом к неоднородной памяти(NCC-NUMA, Non-Cache Coherent Non-Uniform Memory Architecture) от CC-NUMA очевидно из названия. Архитектура памяти предполагает единое адресное пространство, но не обеспечивает согласованности глобальных данных на аппаратном уровне. Управление использованием таких данных полностью возлагается на программное обеспечение (приложения или компиляторы). Несмотря на это обстоятельство, представляющееся недостатком архитектуры, она оказывается весьма полезной при повышении производительности вычислительных систем с архитектурой памяти типа DSM, рассматриваемой в разделе «Модели архитектур распределенной памяти».

В целом, ВС с общей памятью, построенные по схеме NUMA, называют архитектурами с виртуальной общей памятью(virtual shared memory architectures). Данный вид архитектуры, в частности CC-NUMA, в последнее время рассматривается как самостоятельный и довольно перспективный вид вычислительных систем класса M1MD.

Модели архитектур распределенной памяти.В системе с распределенной памятью каждый процессор обладает собственной памятью и способен адресоваться только к ней. Некоторые авторы называют этот тип систем многомашинными ВС или мультикомпьютерами, подчеркивая тот факт, ‘что блоки, из которых строится система, сами по себе являются небольшими вычислительными системами с процессором и памятью. Модели архитектур с распределенной памятью принято обозначать как архитектуры без прямого доступа к удаленной памяти (NORMA, No Remote Memory Access). Такое название следует из того факта, что каждый процессор имеет доступ только к своей локальной памяти. Доступ к удаленной памяти (локальной памяти другого процессора) возможен только путем обмена сообщениями с процессором, которому принадлежит адресуемая память.

Подобная организация характеризуется рядом достоинств. Во-первых, при доступе к данным не возникает конкуренции за шину или коммутаторы: каждый процессор может полностью использовать полосу пропускания тракта связи с собственной локальной памятью. Во-вторых, отсутствие общей шины означает, что нет и связанных с этим ограничений на число процессоров: размер системы ограничивает только сеть, объединяющая процессоры. В-третьих, снимается проблема когерентности кэш-памяти. Каждый процессор вправе самостоятельно менять свои данные, не заботясь о согласовании копий данных в собственной локальной кэш-памяти с кэшами других процессоров.

— примеры ВС различных типов.

— выбирать тип вычислительной системы в соответствии с решаемой задачей.