Что такое выразительные средства речи

Средства выразительности речи

Языковые средства выразительности традиционно принято называть риторическими фигурами.

Художественная речь не является набором каких-то особых поэтических слов и оборотов. Источником оборотов принято считать язык народа, поэтому для создания «живых картин» и образов писатель прибегает к использованию всевозможных богатств народного языка, к тончайшим оттенкам родного слова.

Всякое слово кроме основного, прямого значения, обозначающего главный признак какого-либо предмета, явления, действия (буря, быстрая езда, горячий снег), обладает и рядом других значений, то есть оно многозначно. Художественная литература, в частности лирические произведения – это образец использования средств выразительности, важнейший источник выразительности речи

На уроках русского языка и литературы школьники учатся находить в произведениях образные средства языка – метафоры, эпитеты, сравнения и другие. Они придают наглядность изображению тех или иных предметов и явлений, но именно такие средства вызывают затруднение и в доскональном понимании произведения, и в обучении в целом. Поэтому углубленное изучение средств является неотъемлемой частью учебного процесса.

Рассмотрим каждый троп подробнее.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЯЗЫКА

1. Антонимы – разные слова, относящиеся к одной части речи, но противоположные по значению

Противопоставление антонимов в речи является ярким источником речевой экспрессии, устанавливающей эмоциональность речи, служит средством антитезы.: он был слаб телом, но силен духом. Контекстные (или контекстуальные) антонимы – это слова, которые в языке не противопоставлены по значению и являются антонимами только в тексте:

2. Гипербола – образное выражение, преувеличивающее какое-либо действие, предмет, явление. Употребляется в целях усиления художественного впечатления:

3. Литота – худ-е преуменьшение :

Использование литературных образов помогает автору лучше пояснить какое-либо положение, явление, другой образ:

4. Синонимы – это слова, относящиеся к одной части речи, выражающие одно и то же понятие, но в то же время различающиеся оттенками значения:

Употребл. Синонимов позволяет полнее выразить мысль, использ. Для усиления признака. Контекстные (или контекстуальные) синонимы – слова, являющиеся синонимами только в данном тексте:

5. Метафора – скрытое сравнение, основанное на сходстве между далекими явлениями и предметами. В основе всякой метафоры лежит неназванное сравнение одних предметов с другими, имеющими общий признак. В художественной речи автор употребляет метафоры для усиления выразительности речи, для создания и оценки картины жизни, для передачи внутреннего мира героев и точки зрения рассказчика и самого автора. В метафоре автор создает образ – художественное представление о предметах, явлениях, которые он описывает, а читатель понимает, на каком именно сходстве основана смысловая связь между переносным и прямым значением слова:

Эпитет, олицетворение, оксюморон, антитеза могут рассматриваться как разновидность метафоры.

6. Метонимия – перенос значений (переименование) по смежности явлений. Наиболее употребительные случаи переноса: а) с человека на его какие-либо внешние признаки:

б) с учреждения на его обитателей:

в) имени автора на его творение (книгу, картину, музыку, скульптуру):

7. Оксюморон – сочетание контрастных по значению слов, создающих новое понятие или представление. Это соединение логически несовместимых понятий, резко противоречащих по смыслу и взаимно исключающих друг друга. Этот прием настраивает читателя на восприятие противоречивых, сложных явлений, нередко – борьбы противоположностей. Чаще всего оксюморон передает отношение автора к предмету или явлению, либо придает ироническую окраску:

8. Олицетворение – один из видов метафоры, когда перенос признака осуществляется с живого предмета на неживой. При олицетворении описываемый предмет внешне употребляется человеку:

9. Оценочная лексика – прямая авторская оценка событий, явлений, предметов:

10. Перифраз(а) – использование описания вместо собственного имени или названия; описательное выражение, оборот речи, замещающее слово. Используется для украшения речи, замены повтора:

11. Пословицы и поговорки, используемые автором, делают речь образной, меткой, выразительной.

12. Сравнение – одно из средств выразительности языка, помогающее автору выражать свою точку зрения, создавать целые художественные картины, давать описание предметов. В сравнении одно явление показывается и оценивается путем сопоставления его с другим явлением. Сравнение обычно присоединяется союзами:

но служит для образного описания самых различных признаков предметов, качеств, действий. Например, сравнение помогает дать точное описание цвета:

Часто встречается форма сравнения, выраженного существительным в творительном падеже:

Есть сравнения, которые включаются в предложение с помощью слов:

13. Фразеологизмы – это почти всегда яркие выражения. Поэтому они – важное экспрессивное средство языка, используемое писателями как готовые образные определения, сравнения, как эмоционально-изобразительные характеристики героев, окружающей действительности, использ. Для того, чтобы показать отношение автора к событиям, к человеку и т.д.:

Фразеологизмы сильнее воздействуют на читателя.

14. Цитаты из других произведений помогают автору доказать какой-либо тезис, положение статьи, показать его пристрастия и интересы, делают речь более эмоциональной, выразительной:

но чаще всего эпитеты выражаются с помощью прилагательных, употребленных в переносном значении:

16. Градация – стилистическая фигура, заключающая в следовательном нагнетании или, наоборот, ослаблении сравнений, образов, эпитетов, метафор и других выразительных средств художественной речи:

Градация бывает восходящая (усиление признака) и нисходящая ( ослабление признака).

17. Антитеза – стилистический прием, который состоит в резком противопоставлении понятий, характеров, образов, создающий эффект резкого контраста. Она помогает лучше передать, изобразить противоречия, противопоставить явления. Служит способом выражения авторского взгляда на описываемые явления, образы и т.д.

18. Тавтология – повторение (более лучшее, авторские слова – это слова автора) Разговорная лексика придает дополнит. Экспрессивно-эмоц. Окраску(положит, отрицат, уменьшит), может придавать шутливое, ироническое, фамильярное отношение к предмету.

19. Историзмы-слова, которые вышли из употребления вместе с понятиями, которые они обозначали

20. Архаизмы— слова, которые в соврем. Рус. Языке заменены другими понятиями.

В произведениях худож. Лит. Помогают воссоздать колорит эпохи, являются средствами речевой характеристики, либо могут использоваться как средство комического

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

1. Восклицательные частицы – способ выражения эмоционального настроя автора, прием создания эмоционального пафоса текста:

Восклицательные предложения выражают эмоциональное отношения автора к описываемому (гнев, иронию, сожаление, радость, восхищение):

Восклицательные предложения выражают также побуждение к действию:

2. Инверсия – обратный порядок слов в предложении. При прямом порядке подлежащее предшествует сказуемому, согласованное определение стоит перед определяемым словом, несогласованное – после него, дополнение после управляющего слова, обстоятельство образа действия – перед глаголом:

А при инверсии слова располагаются в ином порядке, чем это установлено грамматическими правилами. Это сильное выразительное средство, употребляемое в эмоциональной, взволнованной речи:

3. Многосоюзие – риторическая фигура, состоящая в намеренном повторении сочинительных союзов для логического и эмоционального выделения перечисляемых понятий, подчеркивается роль каждого.:

4. Парцелляция – прием расчленения фразы на части или даже на отдельные слова. Ее цель – придать речи интонационную экспрессию путем ее отрывистого произнесения:

5. Повтор – сознательное употребление одного и того же слова или сочетания слов с целью усилить значение этого образа, понятия и т.д.:

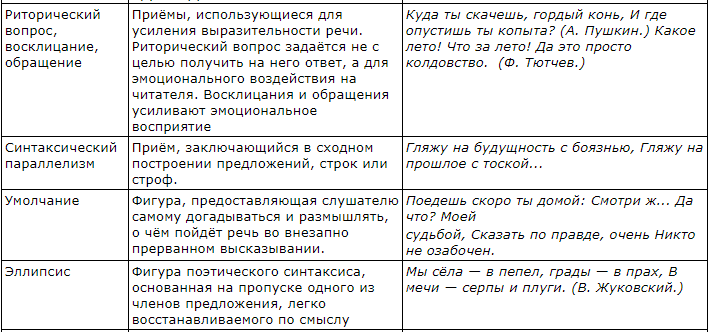

6. Риторические вопросы и риторические восклицания – особое средство создания эмоциональности речи, выражения авторской позиции.

7. Синтаксический параллелизм – одинаковое построение нескольких рядом расположенных предложений. С его помощью автор стремиться выделить, подчеркнуть высказанную мысль: Мать – это чудо земное. Мать – это слово святое. Сочетание коротких простых и длинных сложных или осложненных разнообразными оборотами предложений помогает передать пафос статьи, эмоциональный настрой автора.

Односоставные, неполные предложения делают авторскую речь более выразительной, эмоциональной, усиливают эмоциональный пафос текста:

8. Анафора, или единоначатие – это повторение отдельных слов или оборотов в начале предложения. Используется для усиления высказанной мысли, образа, явления:

9. Эпифора – одинаковая концовка нескольких предложений, усиливающая значение этого образа, понятия и т.д.:

10. Водные слова используются для того, чтобы выразить

11.Обращения— используется для того, чтобы назвать того, к кому обращаются с речью, привлечь внимание собеседника, а также выразить отношение говорящего к собеседнику

12. Однородные члены предложения – их использование помогает охарактеризовать предмет(по цвету, форме, качеству…), акцентировать внимание на каком-то моменте

14. Обособление – используется для того, чтобы выделить или уточнить часть высказывания:

Какие бывают средства выразительности речи

Что такое выразительность речи

Выразительность речи — это то самое свойство русского языка, которое известно во всем мире. Благодаря своей красочности, поэтичности и обилию средств выразительности русский язык является одним из самых сложных для изучения, но вместе с тем и очень красивым.

Какие средства используются для ее увеличения

Для повышения выразительности речи в русском языке существуют следующие способы:

Виды средств, приемы и примеры предложений

Рассмотрим каждый вид более подробно. Эти знания необходимы всем школьникам для анализа литературных произведений.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Лексические средства выразительности

Лексические средства русский человек неосознанно использует наиболее часто. К ним относятся несколько категорий лексики:

Подробнее остановимся на тропах.

Литературным тропом называется такое выражение, в котором слово или словосочетание употреблено в непрямом (переносном) значении для достижения эффекта выразительности.

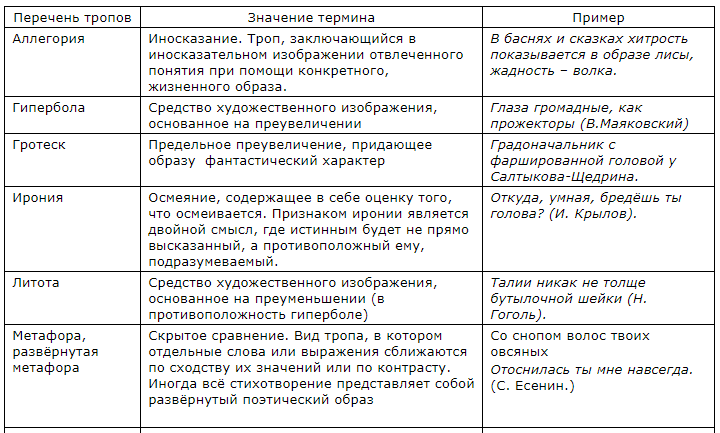

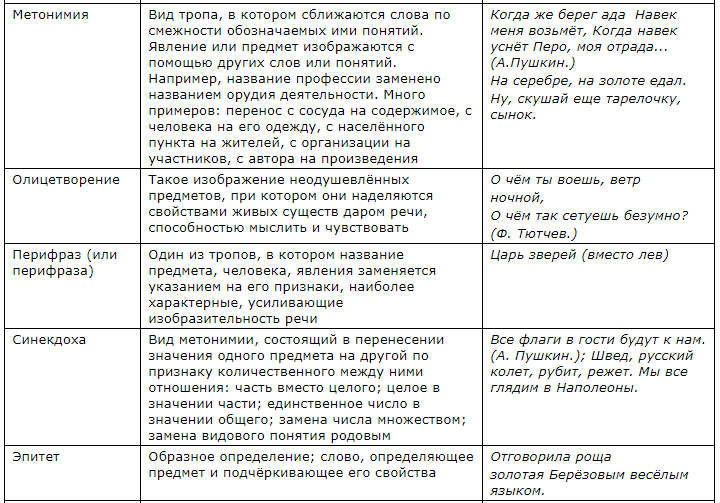

К основным наиболее часто встречающимся литературным тропам относятся:

Фонетические средства выразительности

Фонетические средства выразительности особенно нужны тогда, когда текст предназначен для чтения вслух.

Основными фонетическими средствами являются:

Синтаксические (стилистические фигуры речи)

Синтаксические конструкции также могут быть использованы для усиления выразительности речи.

К основным стилистическим фигурам речи относятся:

Преимущества использования средств выразительности

Мы познакомились с основными средствами выразительности русского языка, которые, в основном, используется в художественном тексте. Осталось ответить на самый главный вопрос: для чего же они нужны?

Выразительные средства русского языка

теория по русскому 🐻 стилистика

К изобразительно-выразительным средствам языка относятся:

Тропы

Определение Тропы – слова и выражения, используемые автором текста в переносном значении. Это лексические средства выразительности.