Что такое барьеры черчилля

Атака в Скапа-Флоу

Одним из таких ярких событий является проникновение немецкой подводной лодки U-47 под командованием капитан-лейтенанта Гюнтера Прина в самое сердце Королевского военно-морского флота Великобритании, ее святая святых – стоянку Скапа-Флоу (Scapa Flow), расположенную на севере Шотландии, на Оркнейских островах. Легко обойдя боновые заграждения, минные поля и блокшивы, подводная лодка U-47 совершила торпедную атаку на корабли, находившиеся в то время на стоянке, и так же легко вернулась к себе на базу.

Вторым элементом данного события стало его тесное переплетение с таинственной личностью, которая мифами и легендами накрепко привязана к атаке в гавани Скапа-Флоу – офицером немецкой военной разведки, что и навел немецкую субмарину на британские корабли. Имен у этого таинственного незнакомца очень много – это и Альфред Ортель, и Альфред Вехринг, и Альберт Эртель.

Идея проникновения немецких подводных лодок в гавань Скапа-Флоу витала в воздухе еще в Первую мировую войну, а находившийся там британский Королевский флот был весьма и весьма заманчивой целью для кайзеровских субмарин.

Британское адмиралтейство избрало эту удобную во всех отношениях природную гавань на Оркнейских островах для своей якорной стоянки, и ранее все попытки немецких подводников проникнуть в нее для нападения на английские корабли заканчивались неудачей.

Когда началась Вторая мировая война, немецкие моряки вновь вернулись к своей давней идее атаковать британский флот в его главной базе – Скапа-Флоу. Командующий подводными силами Германии Карл Дениц все же считал, что такая операция имеет шансы на успех.

Для сбора предварительной информации к Оркнейским островам на разведку была послана подводная лодка U-14 под командованием обер-лейтенанта Виктора Эрна, которая добыла ценные данные о морских течениях, маяках и системе обороны главной британской базы, а разведывательные самолеты люфтваффе обеспечили немецкий штаб подводных сил хорошими аэрофотоснимками всех препятствий в каждом из проходов в гавань.

Внимательно изучив их, Дениц пришел к выводу, что система обороны главной стоянки британского Королевского флота имеет серьезные изъяны. Если основные входы в гавань защищались противолодочными заграждениями и охранялись сторожевыми кораблями, то небольшим проливам, которых было множество, британское адмиралтейство не уделило должного внимания, рассчитывая на то, что вражеская субмарина сквозь них пройти не сможет.

Это и было ошибкой.

Как пишет адмирал Карл Дениц в своих мемуарах «Десять лет и двадцать дней», изданных после войны, операция по проникновению в главную стоянку Королевского флота в глубокой тайне и с немецкой тщательностью готовилась в штабе немецких подводных сил, в детали разработки которой был посвящен только весьма ограниченный круг военно-морских специалистов.

Основными трудностями при скрытом проникновении подводной лодки в гавань Скапа-Флоу, кроме мин, бонов и блокшивов, были необычные течения, имеющие скорость около 10 миль в час. А при этом максимальная скорость субмарины составляет не более 7 миль в час, и она просто не в состоянии противостоять такому мощному течению.

Тщательно проанализировав все эти трудности, Деницу операция против Скапа-Флоу казалась чистейшей воды авантюрой, но, поразмыслив, он все же решил, что стоит попытаться, и выбор его пал на капитан-лейтенанта Гюнтера Прина, командира подводной лодки U-47, который, на его взгляд, обладал всеми личностными и профессиональными качествами, необходимыми для выполнения такого задания.

Адмирал передал кандидату на операцию все собранные им материалы и предоставил ему самому возможность решить за 48 часов, возьмется он за такую задачу или нет. После раздумья капитан-лейтенант Прин предложение принял и на следующий день доложил Деницу о готовности выполнить это задание.

Атаку назначили на ночь с 13 на 14 октября – этому выбору способствовали тихая погода и новолуние. А целью операции была торпедная атака на корабли, которые, по информации немецкого морского штаба, находились в гавани, поэтому было решено, что субмарина на борту будет иметь только торпеды и ни одной мины.

Утром 8 октября 1939 года, соблюдая секретность, U-47 вышла из Киля и, осторожно передвигаясь, двинулась к Оркнейским островам. И утром 13 октября подошла ко входу к бухте Скапа-Флоу, где капитан-лейтенант Прин и сообщил экипажу его главную задачу. Идя на такое ответственное задание, Гюнтер Прин сознательно избегал любых контактов с судами, даже если они и представляли собой заманчивые цели для атаки.

Прибыв ко входу в бухту, Гюнтер Прин решил дождаться темноты, и с наступлением сумерек, преодолевая встречное течение и избегая столкновения с ограждениями, лодка незамеченной прокралась в Скапа-Флоу.

Войдя в бухту, Прин испытал величайшее разочарование – вопреки информации, собранной авиаразведкой, якорная стоянка была пуста! Все главные силы британского флота находились в море. И только лишь спустя полчаса ему удалось заметить два корабля: линкор «Королевский дуб» (Royal Oak) и старый авианосец «Пегасус» (Pegasus), и с расстояния четырех тысяч ярдов он выпустил четыре торпеды. Но один аппарат не сработал, а из трех выпущенных торпед только одна взорвалась у линкора.

Несмотря на поднявшийся после торпедной атаки в Скапа-Флоу переполох, Прину удалось так же незаметно выскользнуть из гавани, пройдя обратно тем же путем, и взять курс на Вильгельмсхафен, куда субмарина в сопровождении двух эсминцев и прибыла спустя трое суток.

В Вильгельмсхафене ее уже встречала ликующая толпа, военный оркестр и гросс-адмирал Редер, который поднялся на борт лодки и лично пожал руку всем морякам, вручив каждому Железный крест II класса.

После этого Прин и его экипаж на личных самолетах Гитлера улетели в Берлин, где их всех встретили как триумфаторов – все улицы по пути от аэродрома до отеля «Кайзерхоф» были забиты ликующей толпой, оравшей «мы хотим Прина», и он лично доложил фюреру о ходе операции. Гитлер принял их в своей рейхсканцелярии и наградил Прина Рыцарским крестом, а вечером в Винтергантер театре моряков принимал Геббельс.

Своими смелыми действиями капитан Прин заслужил высокую оценку даже у противника.

Так, Уинстон Черчилль дал этому событию следующую характеристику:

А вот что говорит историк адмиралтейства Стефан Роскилл в своей книге «Война на море» об этой атаке:

Крот в Скапа-Флоу?

После такой удачно проведенной операции действия капитана Прина не могли не привлечь к себе внимания мировой прессы, породившей немало мифов о его проникновении на стоянку в Скапа-Флоу.

Одним из таких мифов, гуляющих до сих пор, стала притча о немецком шпионе, внедрившемся еще задолго до начала войны на Оркнейские острова, который, вероятно, и навел немецкую субмарину на якорную стоянку линкора «Королевский дуб».

Впервые эта история была опубликована весной 1942 года в американском журнале The Saturday Evening Post известным журналистом Куртом Риссом. Согласно Риссу, шпионом Скапа-Флоу был капитан Альфред Веринг (Alfred Wehring), бывший офицер германского кайзеровского флота.

После окончания Первой мировой войны по условиям перемирия все немецкие корабли были сосредоточены на рейде Скапа-Флоу, где были затоплены своими экипажами. А одним из немецких офицеров, тогда еще молодым, там был Альфред Веринг, который после затопления кораблей оказался на грани нищеты, без гроша в кармане. Он был военным моряком, единственным увлечением которого были часы.

Уже после окончания войны в немецкой газете Dег Kurier была опубликована статья под названием «Человек, потопивший «Ройал Оук» (Der Mann, der die Royal Oak versenkte), где утверждалось, что героем этой операции был вовсе не капитан-лейтенант Прин, а военно-морской офицер, герой Ютландского сражения, Альфред Вехринг (он же Альфред Ортель и он же и Альберт Эртель), который под видом часовщика осел на Оркнеях и внимательно наблюдал на всеми передвижениями британского флота.

Согласно этой легенде, Альфред Вехринг (в дальнейшем будем называть его этим именем) сначала обучился часовому делу в Швейцарии, а в 1927 году прибыл в Великобританию под другим именем как гражданин нейтральной Швейцарии. Под этим новым именем ему удалось открыть часовую мастерскую и ювелирный магазин в городе Керкуолл – административном центре на Оркнейских островах.

Как отличный часовой мастер, скромный и тихий человек, Вехринг сумел завоевать уважение местных жителей, не подозревавших даже, что в действительности они ремонтируют свои часы у героя Ютландской битвы и немецкого шпиона. Ну и, конечно же, немалую часть его клиентуры составляли военные моряки, из которых он извлекал полезную информацию в ходе обыкновенных бытовых разговоров.

Создавая вид любящего и добропорядочного сына, Вехринг ежемесячно посылал письмо к себе на «родину» в Швейцарию своему старику-отцу, проживавшему в Цюрихе. В действительности же письма этого «любящего и добропорядочного сына» очень внимательно изучали в штабе военно-морской разведки Германии.

В этих письмах «к престарелому отцу» Альфред Вехринг детально описывал состояние британского флота и всей береговой обороны гавани. Одновременно с этим «швейцарец» собирал данные о базе флота в Скапа-Флоу, и перед самым началом войны он узнал об имеющейся «дырке» в ее обороне – наличии прохода в ее восточной части. Вехрингу удалось отправить сообщение с помощью радиопередатчика, которое принял военно-морской атташе в Гааге, и в результате к Оркнейским островам была направлена субмарина под командованием капитан-лейтенанта Гюнтера Прина.

А вот, что об этом пишет в своих мемуарах бывший шеф разведки Вальтер Шелленберг:

И вот – на заранее оговоренные световые сигналы к берегу подошла надувная лодка, спущенная с U-47, в которую с рулоном карт под мышкой и сел «скромный и тихий часовщик».

Немецкий шпион виртуозно провел лодку через все известные ему препятствия и вывел ее в гавань Скапа-Флоу, где и находился весь британский флот. Как уже писалось выше, почти весь британский флот вышел из бухты, и на стоянке находились два корабля – линкор «Королевский дуб» и сильно устаревший авианосец «Пегасус».

Целью торпедной атаки был выбран ненавистный Вехрингу еще со времен Ютландского сражения линкор «Королевский дуб» и авианосец «Пегасус», стоявший последним в линии кораблей. Субмарина совершила две торпедные атаки, после этого она покинула Скапа-Флоу, увозя немецкого разведчика в Германию. А на следующее утро часовой магазин Вехринга не открылся, его дом был найден опустевшим, а брошенную им машину обнаружили на дороге.

Прибыв на родину в Германию, Альфред Вехринг встретился с адмиралом Канарисом и, доложив ему о выполнении задания, исчез. А куда именно он исчез, никому неизвестно.

Последствия

1. Сразу же после этих событий британское адмиралтейство строго приказало всему своему военно-морскому персоналу Скапа-Флоу всячески избегать прессы и не отвечать ни на какие на вопросы.

2. Одним из итогов этой атаки стало неверие британского адмиралтейства в безопасность своей главной военно-морской базы.

3. Торпедная атака Прина стала настоящей рекламой для немецких подводников, а успех операции сделал их героями в глазах всей Германии.

4. Германские подводные силы получили зеленый свет на свое дальнейшее развитие, о котором их командующий Дениц ранее мог только мечтать.

5. Был снят со своего поста комендант островов адмирал Уилфред Френч.

Справка

1. U-47 – немецкая подводная лодка, заложена 25 февраля 1937 года на верфи в Киле. Спущена на воду 29 октября 1938 года. С самого момента ввода субмарины в строй её командиром был капитан-лейтенант Гюнтер Прин. Экипаж – 45 человек.

Экипажем лодки уничтожено 30 судов противника суммарным водоизмещением 162 769 брутто-регистровых тонн и британский линейный корабль «Королевский дуб» (водоизмещение 29 150 тонн), а также повреждены еще 8 судов водоизмещением 62 750 тонн.

В 1941 году лодка не вернулась на базу. Обстоятельства ее гибели до сих пор неизвестны.

2. U-14 – малая подводная лодка, заложена 6 июня 1935 года на верфи в Киле. Спущена на воду 28 декабря 1935 года. Командир – обер-лейтенант Виктор Эрн. Экипаж 25 человек.

3. Гюнтер Прин – командир U-47, самый результативный подводник, кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями. Пропал без вести вместе с экипажем после атаки на конвой.

4. Скапа-Флоу – гавань на Оркнейских островах, главная стоянка британского флота. В 1956 году стоянка в Скапа-Флоу была закрыта.

Доступ аквалангистов к останкам линкора «Королевский дуб» запрещен – они входят в число подводных братских могил, охраняемых британскими законами.

Заграждения были построены в 1940-х годах, в первую очередь как военно-морская оборона для защиты якорной стоянки. Скапа Флоу, но теперь служат дорожными связями. Два южных барьера, Глимпс Холм до Беррея и Беррей до Южного Роналдсея, внесены в список Категории А. [1] [2]

Содержание

История

14 октября 1939 года линкор Королевского флота HMS Royal Oak был затоплен у причала в естественной гавани Скапа Флоу, немецким Подводная лодка U-47 под командованием Гюнтер Прин. U-47 вошла в Скапа-Флоу через Холм Саунд, один из нескольких восточных входов в Скапа-Флоу.

Восточные проходы были защищены такими мерами, как затонувшие блочные корабли, боны и противолодочные сети, но U-47 вошла ночью во время прилива, перемещаясь между блочными кораблями.

Чтобы предотвратить дальнейшие атаки, Первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль заказал строительство постоянных заграждений. Работы начались в мае 1940 года, а заграждения были завершены в сентябре 1944 года, но официально открылись только 12 мая 1945 года, через четыре дня после этого. День Победы в Европе.

Строительство

Контракт на строительство заграждений получил Бальфур Битти, хотя часть самого южного барьера (между Берреем и Южным Роналдсей) была передана в субподряд William Tawse & Co. Первым штатным суперинтером-строителем был Э. К. Адамсон, его сменил в 1942 году Гордон Никол.

Подготовительные работы на объекте начались в мае 1940 г., а эксперименты по созданию макетов проводились на заводе. Whitworth Engineering Laboratories на Манчестерский университет.

Основания заграждений были построены из габионы включая 250 000 тонн щебня из карьеров на Оркнейских островах. Габионы были сброшены с надземных канатных дорог в воду на глубину до 18 метров (59 футов). Затем основания были покрыты 66 000 бетонных блоков, отлитых на месте, размером 5 и 10 тонн. Пятитонные блоки были уложены на ядро, а десятитонные блоки были расположены по бокам в случайном порядке, чтобы действовать как разломы волн.

Большую часть труда обеспечивали более 1300 итальянских военнопленных, попавших в плен в война в пустыне в Северной Африке; они были доставлены на Оркнейские острова с начала 1942 года.

Затопление кораблей: методика войны

В марте 2014 года по всем новостным лентам проскочила новость о том, что в бухте Донузлав, крупнейшем озере в Крыму, были в стратегических целях затоплены два списанных корабля — БПК «Очаков» и буксир «Шахтер». Мы решили проанализировать эту историю и заодно заглянуть в прошлое, поскольку методика затопления кораблей в военных целях известна с античных времен.

БПК «Очаков» находился в составе ВМФ России с 1973 по 2011 год, но самую интересную свою миссию выполнил уже после списания. На снимке он, завалившись набок, блокирует выход из Донузлава.

До 1961 года Донузлав был полноценным озером, отделенным от вод Черного моря земляным перешейком. Но в результате строительства военно-морской базы в перешейке был прорыт канал 200-метровой ширины, поэтому озеро Донузлав превратилось в технический водоем, хотя название свое сохранило. Сегодня озеро отделено от «большой воды» косой, а искусственный канал позволяет кораблям ВМФ выходить в открытое море. До недавних пор здесь функционировала Южная военно-морская база Украины — именно ее и стремились заблокировать во избежание вооруженного конфликта российские военные.

Впрочем, затопление кораблей как стратегический маневр известно давным-давно. Еще в XI веке в проливе Пеберренде фьорда Скалделев (Дания) было затоплено шесть судов викингов с целью перекрыть фьорд от атаки с моря. Суда были обнаружены в 1962 году и ныне хранятся в музее, искусственное затопление подтверждается их идеальным состоянием и необычным расположением на дне.

Конечно, Донузлав — это не первый случай стратегического затопления кораблей в Крыму. Одна из подобных операций произошла в Севастополе в 1855 году, в самый разгар Крымской войны. Для России война с самого начала не задалась: причины заключались как в устаревшем техническом оснащении русских войск, так и в неуверенных действиях командования. Россия стремилась усилить свое влияние на Балканах и получить контроль над Босфором и Дарданеллами, Великобритания — ослабить Россию и поделить сферы влияния за счет союза с Османской империей.

Силы Коалиции несомненно преобладали, и в итоге к 1854 году Россия оказалась в шаге от потери Крыма. Превосходящий флот союзников блокировал русские корабли в Севастопольской бухте, что позволило Коалиции контролировать Черное море и высаживать десанты на берега Крыма. Важнейшим стратегическим пунктом был, конечно, Севастополь, и в сентябре 1854 года начался его последовательный штурм. Героическая оборона города вошла в историю, но нас интересует лишь один ее эпизод. Командующий обороной Севастополя адмирал Павел Нахимов прекрасно понимал, что если вражеские корабли войдут в бухту, то город будет потерян, и 11 сентября, еще до начала активных боевых действий, поперек фарватера затопили семь парусных судов 1830—1840 годов постройки, чтобы создать подводную цепь между Александровской и Константиновской батареями. Интересно, что среди них был знаменитый фрегат «Флора», годом ранее удивительным образом вышедший победителем из неравного боя с тремя турецкими пароходофрегатами — при том, что командир, молодой капитан Скоробогатов, на тот момент не имел боевого опыта, а пароходы в три раза превосходили «Флору» по совокупной мощности орудий, были маневреннее и управлялись более опытными командирами. Большинство затопленных судов были стандартными 84-пушечными линейными кораблями, построенными в Николаеве с 1833 по 1840 год; первый из серии корабль «Силистрия» был также затоплен на Севастопольском рейде.

Преграда на протяжении следующих месяцев несколько раз разрушалась из-за штормов и естественного гниения — ее «ремонтировали» затоплением новых кораблей. В декабре к первой семерке прибавились корабль «Гавриил» и корвет «Пилад», а в феврале 1855 года появилась вторая линия — еще шесть кораблей. Всего к концу обороны на рейде было затоплено 75 боевых и 16 вспомогательных кораблей! Затапливались корабли разными способами — подрывом, обстрелом с берега и т. д. Интересно, что после войны, в 1857—1859 годах, порядка 20 кораблей (в частности, несколько пароходов) были подняты со дна, отремонтированы и снова вступили в строй.

Второй по известности инцидент с затоплением кораблей произошел значительно позже — уже в XX веке. Гавань Скапа-Флоу на Оркнейских островах на протяжении обеих мировых войн была основной базой Королевских военно-морских сил Великобритании и, соответственно, привлекательной целью для немецких войск.

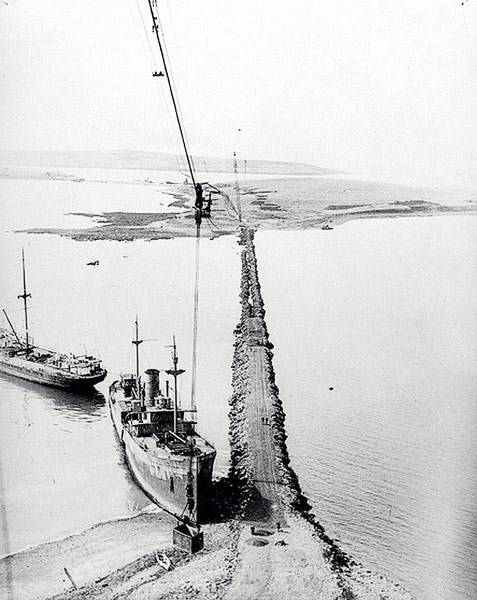

Строительство «барьеров Черчилля» между двумя островами Оркнейского архипелага. Блокшивы еще не убраны.

Мост, проложенный по блокшивам с одного Оркнейского острова на другой.

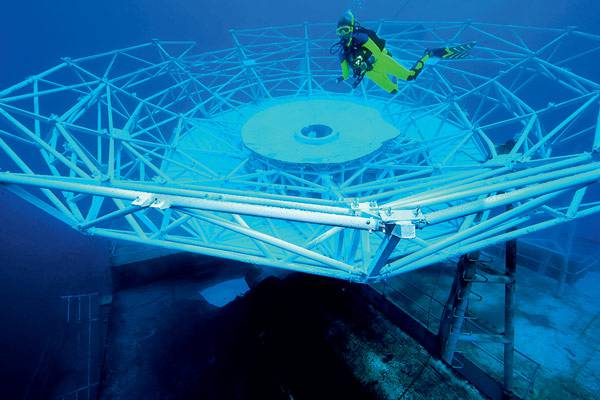

Современный вид «барьеров Черчилля».

Но это была не стратегия, а скорее крайнее средство, чтобы суда не достались врагу. Подобных случаев история знала сотни — вспомнить хотя бы легендарный крейсер «Варяг» или затопление французского флота в Тулоне в 1942 году. Во время же Первой мировой на Оркнейских островах имело место и стратегическое затопление — именно в целях остановки вражеского флота. Узкие проходы между островами нужно было перегородить, чтобы максимально усложнить маневрирование вражеских подлодок: у британцев были карты измененного фарватера, а у немцев — нет. Суммарно за время Первой мировой в узких проходах было затоплено порядка 50 устаревших судов-блокшивов, по сути сделавших архипелаг лабиринтом. С самого начала Второй мировой войны было понятно, что база британского ВМФ, как и на четверть века раньше, станет одной из основных мишеней немецких подлодок — и заграждения «обновили», затопив еще несколько блокшивов. Но 14 октября 1939 года британский линкор HMS Royal Oak был потоплен немецкой подлодкой U-47 прямо на рейде Скапа-Флоу — погибло 833 моряка, а подлодка, проникшая в самое сердце британского флота, ушла безнаказанной. Этот инцидент вынудил Черчилля отдать приказ о срочном строительстве между островами бетонных дамб (получивших название «барьеры Черчилля»), стационарно ограничивающих судоходство между островами. Впрочем, они были окончены только к 1944 году, когда стратегическое их значение сильно упало. А затопленные блокшивы и по сей день являются туристическими и дайвинговыми достопримечательностями островов.

История, история

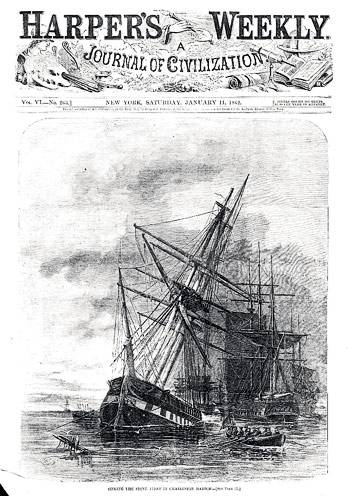

Затопление «Каменного флота» в гавани Чарльстона попало на первые полосы местных и федеральных газет. Всего в 1861—1862 годах было затоплено 24 блокшива, в основном — китобойные суда, благодаря чему удалось замедлить поставки припасов армии Конфедерации.

История знала более полусотни случаев стратегического затопления блокшивов. В 1861—1862 годах более 40 судов были затоплены в гавани города Чарльстон (Южная Каролина, США) по приказу адмирала Чальза Дэвиса. В основном это были старые рыболовные суда, купленные по дешевке именно для этой цели и нагруженные песком и камнями, за что и получили прозвище «Каменный флот». Целью затопления была остановка блокадопрорывателей, поставлявших боеприпасы для Конфедерации. В ноябре 1914 года в Портленде (Великобритания) был затоплен эскадренный броненосец HMS Hood — в целях перекрытия прохода к базе ВМФ для немецких подлодок. В апреле 1918 года блокшивы даже приняли участие в атаке: три старых британских бронепалубных крейсера были нагружены бетоном и затоплены у входа в судоходный канал бельгийского порта Зебрюгге, использовавшегося немцами в качестве подлодочной базы. Два из них под огнем противника успешно дошли до узкого места и затонули, перекрыв подлодкам выход из порта, — лишь через три дня немцы разрушили западный берег канала, проложив для запертых лодок новый путь на свободу. Еще позже, в апреле 1941 года, Марио Бонетти, командир итальянской флотилии, базирующейся в Массауа (Эритрея) в Красном море, понимая, что в скором времени флот союзников нападет, а у него нет достаточных сил для обороны, решил максимально обесценить захват порта. Он приказал разрушить большую часть строений, а в фарватере затопил 18 крупных транспортов — как итальянских, так и немецких.

В общем, перечислять случаи стратегического затопления можно бесконечно. Но вернемся к Крыму.

Противолодочный корабль «Очаков» был спущен на воду 30 апреля 1971 года в рамках проекта 1134-Б (или «Беркут-Б»). Всего в 1960—1970-х годах было построено семь таких кораблей — шесть из них в 2011 году признаны окончательно устаревшими и отправлены на слом, лишь БПК «Керчь», пройдя плановый ремонт, продолжил службу в российском ВМФ. «Очаков» же был выведен из состава флота и в течение трех последних лет с демонтированным вооружением стоял на вечном приколе в Севастополе. В ночь с 5 на 6 марта 2014 года он был отбуксирован к выходу из бухты озера Донузлав и затоплен; его огромный, 162-метровый корпус перекрыл узкий судоходный канал наполовину.

Расположение затопленного противолодочного корабля «Очаков» в фарватере озера Донузлав. Прибрежные участки канала перекрыты двумя меньшими судами.

Затопление корабля произвели с помощью взрыва — сперва корпус дестабилизировали, наполнив водой с помощью пожарного судна, а затем подорвали, благодаря чему судно легло на борт поперек канала в самой мелкой его части (глубиной 9−11 м). «Очаков» наполовину находится над водой, тем не менее его эвакуация — это сложнейшая инженерная операция.

Чтобы перекрыть оставшуюся часть прохода, рядом с «Очаковым» затопили спасательное буксирное судно «Шахтер» длиной 69,2 м, а спустя шесть дней — еще один списанный корабль, 41-метровый водолазный бот «ВМ-416» 1976 года постройки. Затопление позволило перекрыть фарватер и заблокировать в бухте суда украинского ВМФ. К настоящему времени они мирно перешли к Черноморскому флоту — блокировка не позволила вести активные боевые действия. В конце июля начались работы по подъему «Очакова» и освобождению прохода; предположительно операция завершится к концу осени.

События в Крыму показали, что затопление кораблей может сработать как маневр и в наше время, причем как маневр мирного плана. Он направлен в первую очередь на предотвращение боевых действий. Впрочем, будем надеяться, что даже такие маневры никогда больше не понадобятся.

Ввиду того что затонувшие корабли являются привлекательными объектами для дайверов, в разных странах списанные суда иногда затапливают намеренно в качестве «парков развлечений». Наиболее известный прецедент — это затопление бывшего американского корабля слежения General Hoyt S. Vandenberg, спущенного на воду в 1943 году. В разных качествах, в том числе в роли кинематографического судна, он служил вплоть до 2008 года, а в 2009-м был затоплен у города Ки-Уэст (Флорида) в качестве развлекательного объекта для дайверов. Предварительно с него было снято все, что могло повредить туристам — от дверей, могущих стать ловушками, до проводки, — а затем он был подорван равномерно распределенными зарядами, что позволило опустить его на дно в горизонтальном положении.