Что такое биохимическая эволюция

Теория биохимической эволюции, ее плюсы и минусы

Долгое время ученые со всех уголков мира вели ожесточенные дискуссии и споры по поводу того, как же все-таки возникла жизнь на земле. Кто-то говорил о креационизме, кто-то о панспермии, кто-то придерживался теории самозарождения или гипотезы стационарного состояния, однако лишь в 1924 году советский биохимик А.И. Опалов предложил знаменитую биохимическую теорию. Теория «Возникновения жизни. 1936» устроила большую часть ученых и сейчас она является официально признанной.

Формулировка теории биохимической эволюции

По данным теории биохимической эволюции, формирование жизни на Земле протекало в 3 этапа, и развитию усложненных форм живых организмов предшествовал очень долгий исторический процесс по взаимодействию и построению из органических молекул сложных соединений и образование уже из них различных форм жизни.

Три этапа формирования жизни на Земле:

Плюсы биохимической теории

Теория является почти полностью доказанной, она имеет много сторонников, но что же все-таки смущает некоторых ученых?

Минусы теории Опарина-Холдейна

Кроме весомых плюсов теория имеет достаточно сомнительные недостатки, которые не делают теорию официальной, но считают общепринятой:

Все неточности не позволяют раз и навсегда ответить на вопрос возникновения жизни и признать данную теорию единственной верной.

Подведем итоги и дадим прогнозы

Оглядываясь на бесконечно набирающий темп роста научного развития, можно с уверенностью сказать, что в течении 50 ближайших лет будут даны ответы на самые сложные вопросы образования вселенной, жизни, каждой клетки и каждого живого существа.

Биохимическая эволюция.

Проблема возникновения жизни на Земле и возможность существования ее внеземных форм является фундаментальной не только для биологии, но и для естествознания в целом. Среди основных гипотез, пытающихся объяснить возникновение жизни, наиболее известны следующие:

Креационизм.Согласно креационизму жизнь возникла в результате какого-то сверхъестественного события в прошлом. Эта концепция признает неизменность видов живых существ, ее придерживаются последователи почти всех наиболее распространенных религиозных учений.

Происхождение жизни из неживой природы.Эта гипотеза была распространена в Древнем Китае, Вавилоне и Египте в качестве альтернативы креационизму. Согласно гипотезе жизнь возникла спонтанно из неживого вещества под воздействием некоего «активного начала». Приверженцами гипотезы о самопроизвольном зарождении живых организмов из неживой природы были Аристотель, Галилей, Декарт, Гегель, Ламарк.

Панспермия(от греч. pan — все и sperma — семя).В XIX веке была выдвинута гипотеза вечного, повсеместного существования жизни в Космосе в виде «зародышей жизни», и ее космического происхождения на Земле. Эта гипотеза, как и гипотеза о самозарождении жизни, не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения жизни, поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как таковой. Гипотеза панспермии утверждает, что жизнь могла возникнуть один или несколько раз в разное время и в разных частях Вселенной. Для обоснования этой гипотезы используется информация о многократных появлениях НЛО, наскальные изображения объектов, похожих на ракеты и «космонавтов», а также сообщения о встречах с инопланетянами. В начале XX века идею панспермии развивал русский ученый В.И.Вернадский.

Согласно абиогенезу нужны четыре основных условия для появления живого из неживого:

• наличие определенных химических веществ,

• наличие источника энергии,

• отсутствие газообразного кислорода,

Выделяют три основных этапа абиогенеза.

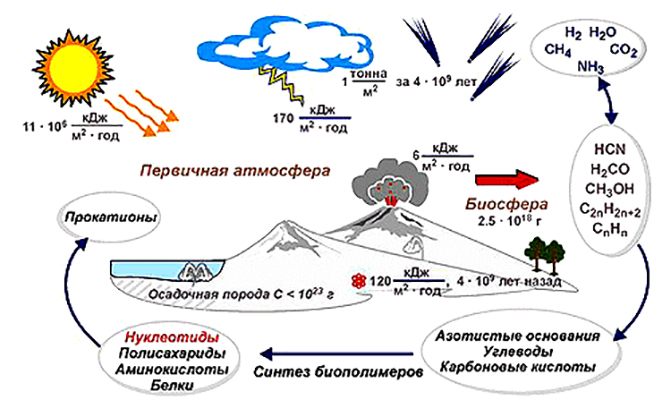

Первый этап связан с химической эволюцией. После возникновения (5 млрд. лет назад) Земля представляла собой раскаленный шар. Температура поверхности в начальный период была 4000-8000°С, и по мере остывания тяжелые химические элементы перемещались к центру Земли, а легкие скапливались на поверхности. Углерод и более тугоплавкие металлы конденсировались и впоследствии стали основой земной коры. Химические элементы взаимодействовали друг с другом и образовали молекулы неорганических веществ (воды, азота, углекислого газа, аммиака, метана, сероводорода). По мере остывания происходила конденсация водяных паров, что привело к формированию водоемов, в которых растворялись различные неорганические соединения.

Второй этап возникновения жизни связан с появлением белковых веществ (биополимеров). Земная жизнь имеет углеродную основу (см. химию). А. И. Опарин в своей работе «Происхождение жизни» (1924 г) высказал мнение, что органические вещества — основа жизни — могли возникнуть из более простых углеродных соединений при их концентрации в первичном океане. Подобную идею в 1927 году предложил английский естествоиспытатель Дж. Холдейн. Источником энергии для реакции синтеза органических веществ были солнечная радиация и тепло Земли. Излучение беспрепятственно проникало на Землю, поскольку озонового слоя в первичной атмосфере еще не было. В первичной атмосфере не было и кислорода. Кислород, будучи сильным окислителем, моментально разрушил бы органические соединения, поэтому его отсутствие облегчало синтез биополимеров.

Органические вещества, накапливаясь в океане, образовали «первичный бульон», затем они стали объединяться в студнеобразные сгустки — коацерваты (от лат. coacervus — сгусток). За счет физико-химических процессов, происходивших в «первичном бульоне», коацерватные капли увеличивались в размерах, получили способность делиться на части, поглощать вещества из окружающей среды, т.е. приобрели признаки роста, размножения и обмена веществ. Однако коацерваты не были способны к самовоспроизводству и саморегуляции.

Третий этап возникновения жизни связан с формированием у органических соединений способности к самовоспроизводству. Началом жизни следует считать возникновение стабильной самовоспроизводящейся органической системы с постоянной последовательностью нуклеотидов. Поглощение коацерватами металлов привело к образованию ферментов, ускоряющих биохимические процессы, а появление границ между коацерватами и окружающей средой (полупроницаемых мембран) обеспечило стабильность коацерватов.

Биологическая эволюция. Биологическая эволюция начинается с возникновения клеточной организации и идет по пути совершенствования строения и функций клетки, образования многоклеточных организмов, разделения живого на царства растений, животных, грибов с последующей их дифференциацией на виды.

Жизнь на Земле возникла 3,5 млрд. лет назад. В это время появились первые живые клетки – прокариоты. Прокариоты – это безъядерные клетки. Они представлены бактериями и сине-зелеными водорослями. Прокариоты могли жить без кислорода и в качестве питательных веществ использовали вещества «первичного бульона». «Первичный бульон» истощался, и в процессе эволюции преимущества получали те клетки, которые могли использовать солнечный свет для самостоятельного синтеза необходимых веществ (фотосинтез). Так появились автотрофы, а в первичную атмосферу стал поступать кислород.

Следующим существенным шагом в биологической эволюции стало появление 900 млн. лет назад полового размножения. Половое размножение значительно повышает видовое разнообразие, приспособляемость и способствует ускорению эволюции.

Появление первых многоклеточных организмов произошло примерно 800 млн. лет назад. У них развиваются органы и ткани, происходит дифференциация их функций.

500 – 440 млн. лет назад появляются первые плотоядные и позвоночные, а примерно 410 млн. лет назад живые организмы выходят на сушу.

Важным моментом биологической эволюции является появление и развитие нервной системы и мозга, что позволило организмам увеличить разнообразие реакций на воздействие окружающей среды.

В условиях похолодания в начале кайнозоя значительное эволюционное преимущество получили теплокровные животные.

Примерно 8 млн. лет назад начали формироваться современные семейства млекопитающих. В этот период появились разнообразные виды приматов и тем самым сложились предпосылки для начала антропогенеза. Антропогенез — часть биологической эволюции, которая привела к появлению вида Homo sapiens.

2 – 3 млн. лет назад началось очередное вымирание лесов. Одна из групп антропоидных обезьян постепенно стала осваивать открытые пространства. Предположительно от этих обезьян произошли люди.

Дата добавления: 2017-01-13 ; просмотров: 3758 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Современная оценка концепции биохимической эволюции в биологии

Концепция Вернадского появилась в 1931 г. Он писал о геохимических функциях биосферы: «…среди миллионов видов нет ни одного, который бы мог исполнить один все геохимические функции жизни, существующие в биосфере изначально. Следовательно, изначальный морфологический состав живой природы в биосфере должен быть сложным. И первое появление жизни при создании биосферы должно было произойти не в виде появления одного какого-то организма, а в виде их совокупности, отвечающей геохимическим требованиям жизни». Вернадский

связывал возникновение жизни с гигантской катастрофой, которая прервала безжизненную эволюцию земной коры и внесла в нее столько противоречий, что они смогли породить жизнь. Он считал, что наука способна определить условия, при которых зарождение жизни окажется единственно возможным. Когда-то в прошлом при наличии физико-химических условий, не учитывающихся в настоящее время, был нарушен принцип Реди—Пастера («все живое — из живого»), который только указывает, что самопроизвольного возникновения жизни нет сейчас и не было в то время, когда жизнь уже существовала, раз возникнув. В биосфере, по Вернадскому, есть «косное» вещество (минералы), которое остается постоянным, и живое, меняющееся в процессе эволюции.

Оптические свойства живого и неживого веществ различны, и живое всегда оптически активно, т.е. что молекулы живого обладают общей асимметрией и способны поворачивать плоскость поляризации проходящего через них света. То же относится и к аминокислотам, образующим живые организмы. Молекулы «косного» вещества, имеющие разные виды симметрии не обладают этим свойством. Оптическая активность позволяет отличать вещество биогенного происхождения от вещества «косного». Поскольку веществ, поворачивающих плоскость поляризации, вне Земли пока не обнаружено, естественно считать, что земная жизнь имеет земное происхождение. Появление оптической активности под влиянием приложенного магнитного поля ранее было установлено Фарадеем.

Некоторые предположения Вернадского подтверждены последующим развитием науки. Во-первых, был открыт генетический код, единый для всего живого. Этот четырехбуквенный алфавит выглядит как следствие процесса естественного отбора, отразившего «наиболее приспособленную к земным условиям форму передачи наследственной памяти, наследственной информации, которая кодируется нуклеиновыми кислотами», как выразился академик Н. Моисеев. Это единство генетического кода трудно объяснить, отрицая, что жизнь является продуктом эволюции Земли. Вернадский не мог утверждать это уверенно, поэтому использовал это положение, как не противоречащее опытным данным. Во-вторых, недавно были обнаружены следы жизни на Земле, которые просуществовали 3,6 млрд лет в глубокой пещере на дне океана. Это значит, что почти одновременно (по космическим масштабам времени) с возникновением нашей планеты на ней появилась жизнь.

Концепция «генобиоза» (информационная) появилась в 50-е гг. в связи с работами Холдейна. Он считал, что первичная среда — макромолекулярная система (типа гена), способная к саморепродукции, он назвал ее «голым геном». Пастер тоже рассматривал зарождение живого как возникновение дисимметрич-ной молекулы из симметричной неживой. Американский ученый

Г. Блюм (1951) обратил внимание на то, что на ранних этапах эволюции жизни и фотосинтез должен отличаться от современного. Г. Гаффон делил эволюцию энергетики организмов на пять этапов, связанных с последовательной эволюцией внешних условий, в частности, изменением состава солнечного излучения, достигающего земной поверхности (1962). Примитивный фотосинтез использовал ультрафиолетовое излучение, а по мере образования озонового слоя живое постепенно приспосабливалось к фотонам меньшей энергии, но в большем количестве.

Концепция голобиоза, признающая первичность белков, не потеряла своего значения. Полипептиды обладают каталитическими свойствами (С.Кауфман, 1993).

Теория Опарина (1957 — 1960) включает разработку эволюции процессов обмена веществ. Он считал, что механизм запасания солнечной энергии с помощью хлорофилла достаточно сложен и не мог возникнуть быстро, как и процесс окисления некоторых неорганических соединений (серы или железа), используемых микроорганизмами для биосинтеза. Как сторонник первичного обмена веществ, протекающего в коацерватной системе, он считал появление в ней нуклеиновых кислот завершением эволюции в итоге конкуренции протобионтов. Из-за амфотерности молекул белка образовывались коллоидные гидрофильные комплексы, создавая оболочку типа эмульсии. При слиянии таких комплексов друг с другом образуются коацерваты (от лат. coacervatus — накопленный, собранный), отделяющие коллоиды от остальной водной среды. Различные коацерваты являлись сырьем для биохимического естественного отбора. В них происходили дальнейшие химические реакции, при поглощении ими ионов металлов образовывались ферменты. Вдоль границ выстраивались сложные углеводороды типа мембран клетки, обеспечивающие стабильность.

Судьба коацерватной капли определялась тем, какой процесс в ней оказывался преобладающим — роста или распада. Поскольку состав среды, в которой образовывались капли, мало отличался от них, сохранение устойчивости не испытывало затруднений. Отличающееся от среды распадалось, а остальное сохранялось и росло. Так происходил отбор капель, наиболее устойчивых в данных условиях. За миллионы лет бесчисленное их число растворилось в Мировом океане, сохранилась лишь малая часть. Достигнув определенных размеров, одна капля могла распасться на дочерние, и те из них, которые соответствовали по структуре материнской, росли дальше, а резко отличные — распадались. В процессе длительного отбора сохранялись только капли, не теряющие своей структуры, т.е. приобретшие свойство самовоспроизведения. При попадании в коацерват способной к воспроизведению молекулы и внутренней перестройке липидной оболочки могла образоваться и простейшая клетка. Процесс мог развиваться и привести к образованию простейшего организма, питающегося органическими веществами из первичного бульона. Появление самовоспроизведения закрыло этап предыстории развития жизни. Коацерватная капля стала живым организмом, открылась возможность прогрессивной эволюции.

Многие ученые признают верной эту гипотезу происхождения жизни и ищут детальное подтверждение ей. Как результат существования единого генетического кода оказалась возможной передача наследственных признаков у бактерий не непосредственно от клетки к клетке, а через бактериофагов. Такие данные получил советский биохимик С. М. Гершенсон (1965). Эта идея стала использоваться в генотерапии — исправление наследственных дефектов ДНК при переносе с помощью вирусов нормальной ДНК в дефектные клетки.

Понятие конкуренции гиперциклов, или циклов химических реакций, которые приводят к образованию белковых молекул, распространил на процессы, которые должны были происходить при эволюционном скачке, кроме принципа дарвиновского отбора, и ввел Эйген в своей знаменитой работе «Самоорганизация материи в ходе химической эволюции» (1971).

Полимеризация молекул на пути к живой клетке не могла идти путем перебора вариантов, для чего требуется время, большее времени существования Вселенной. Молекулы быстро и экономично складываются в полимерную цепочку по четкому правилу, коду. Те циклы, которые работают быстрее и эффективнее, чем остальные, и «побеждают» в конкурентной борьбе. Пищей служат молекулы мономеров, которые хотят поглотить, присоединить к себе макромолекулы полимеров, или, точнее, циклы реакций. В первичном бульоне присутствуют и катализаторы химических реакций, которые сами образуются в них как промежуточные продукты, тем самым протекающие реакции похожи на реакции типа Белоусова—Жаботинского, т.е. являются автокаталитическими. Эйгену еще не было известно, что через несколько лет такие самоорганизующиеся системы начнут изучать в разных областях науки, выделят принципы самоорганизации и появится новая область знания — синергетика. Так появились гипотеза о механизме зарождения макромолекул, необходимых для строительства белка в процессе эволюции, и новая модель предбиологической эволюции.

С критикой позиции Эйгена выступил (1979) Опарин, считая появление жизни не случайным, а закономерным процессом. Его поддержал преподаватель Пермского университета В. В. Орлов, утверждавший, что философия должна «объяснять» процессы происхождения жизни и сознания. Он верил в целенаправленность эволюции материи, кульминацией которой является происхождение человека. Этот телеологический способ мышления сближал Опарина и Орлова с философией природы Тейяра де Шарде-на. С их взглядами не согласился Дубинин: «Жизнь — это не фатальное последствие химической эволюции. Жизнь на Земле могла и не возникнуть…»

В 70 — 80-е гг. приобрела популярность концепция гено-б и о з а. Начало живого — неравновесные диссипативные (рассе-

янные) структуры или открытые микросистемы с мощным ферментативным аппаратом, являющимся катализатором. Этот биоид подвержен эволюции из-за переходов (мутаций) между видами к более устойчивой структуре. Такими могут быть кристаллы глины, считал А.Дж.Кернс-Смит. Возникновение асимметрии в живой материи Дж. Трэнтер связывал с многократным усилением исче-зающе малых асимметрий слабого взаимодействия в кристаллических структурах глин. Холдейн обратился к идее первичности макромолекулярной системы с функциями генетического хода. Эту его последнюю концепцию называют «необиозом».

Сначала нуклеотидная система была голой, т.е. находилась в комплексе с протеинами и обеспечивала свою саморепродукцию. Но в абиотических условиях сразу «зародился» нуклеиново-протеиновый комплекс, так как полинуклеотиды без ферментов не способны к саморепродукции. Общее признание в этой концепции получила идея, согласно которой блоками макромолекулы была ДНК или РНК. В 80-е гг. было обнаружено, что РНК способна к самовоспроизведению без посредничества белков — ферментов. В 1989 г. сформировалось представление о древней РНК, совмещающей черты фенотипа и генотипа (Д. Джойс), что реализовыва-ло идею Дарвина об эволюции ее в ДНК с утратой самостоятельных каталитических функций. Но вскоре оказалось, что в условиях, существовавших на древней Земле, синтез РНК протекал бы с трудом. Кроме того, непонятно участие довольно редкого элемента — фосфора — в качестве компонента нуклеиновых кислот.

В 1981 г. М.Эйген продемонстрировал, что в растворах мономеров нуклеотидов в присутствии фермента полимеразы могут синтезироваться полимерные молекулы РНК, способные к репликациям, мутациям и даже к борьбе за существование с молекулами-предками (рис. 12.12). В 1974 г. Л. Орджел экспериментально показал, что нуклеотидные мономеры полимеризуются и без полимераз, образуя в конечном итоге РНК, если в растворе имеется «затравка» этой молекулы. Таким образом, доказана автономность и возможность образования на Земле органических веществ, лежащих в основе метаболизма живых существ, и нуклеиновых кислот, носителей наследственной информации. На базе экспериментов Эйгена и Орджела сформировалась гипотеза возникновения жизни по схеме «гены—ферменты—метаболизм», утверждающая одномоментное появление репликации и метаболизма. Но есть доказательства, что эта схема не верна и даже ошибочна.

Известный биолог из Принстона Ф.Дайсон в книге «Происхождение жизни» (2000) развивает гипотезу независимого появления репликации и метаболизма. Современные данные палеонтологии указывают на следы молекул углеводов и порфирина (предшественника хлорофилла) в ископаемых структурах Гренландии (возраст 3,5 — 3,8 млрд лет), тогда как остатков нуклеиновых кислот не обнаружено. Значит, одновременно эти явления не могли возникнуть, репликация и метаболизм имеют разные носители (нуклеиновые кислоты и белки соответственно) и возникли авто-

номно. Кроме того, в предбиологической среде не было образцов РНК и тем более ферментов, поэтому результаты экспериментов ничего не говорят о происхождении жизни, да и неизбежные ошибки при репликации должны накапливаться, что привело бы к гибели биосистем. Поэтому Дайсон считает наиболее правдоподобной гипотезу Опарина (концепцию голобиоза), согласно которой сначала появились белковые коацерваты — проклетки, которые обладали гомеостатом и размножались, но не имели механизма репликации. Компьютерное моделирование показало, что из неорганизованной молекулярной совокупности в коацервате возникает организованный комплекс, который приобретает белковый гомеостаз (при числе молекул более 2000 возникает 8 — 10 мономеров и дискриминантами фактор фермента порядка 60—100). Значит, на этапе предбиологической эволюции аминокислот достаточно 8 — 10 (а не 20, как сейчас), и для ферментов 60 — 100 (а не 5000 — 10 000, как сейчас). Вероятность достижения порядка оказалась около 50%, а успешного синтеза полимеров — 75%. Поэтому гипотеза Опарина—Дайсона проверена компьютерным моделированием и предлагает следующий порядок возникновения биоструктур: клетка — ферменты — гены.

Появились новые гипотезы зарождения жизни: в тонких пленках органики, адсорбированной на кристаллах пирита или апатитов; в геотермальных источниках на дне океана. Выделяют особую

роль в происхождении жизни соединений серы (К. де Дюв). Ясности пока нет, но очевидно, что существование жизни повышает энтропию Вселенной, переводя локально материю в организованное, структурированное состояние.

Вопросы для самопроверки и повторения

10. Поясните, как происходит эволюция видов с точки зрения гене

тики. Какова роль мутаций и окружающей среды в эволюции живого?

Основные этапы биохимической эволюции: теория и постулаты

Биохимическая эволюция — что это за теория

Как гласит теория биохимической эволюции, жизнь на планете Земля зарождалась тремя этапами. Первый — абиогенный синтез органики, второй — появление биополимеров, третий — появление структур с мембранами и возможности воспроизведения себе подобных структур.

Естествоведы утверждают: появление планеты Земля произошло 4,5-7 млрд лет назад. Это было облако пылевых частиц, которые имели очень высокую температуру. Местами она достигала 4-8 тыс. градусов по Цельсию. Когда начались процессы ее постепенного охлаждения, стало происходить перераспределение слоев, составляющих облако элементов. Результатом такого внутреннего движения стало расположение элементов с большой массой ближе к центру Земли, а с более легкой — кнаружи.

Жизнь в данной теории рассматривается как результат на первом этапе химической, а в последующем — биологической эволюции.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Земля постепенно снизила свою температуру, в ней образовалась кора, а вокруг сформировалась атмосфера. Когда ее температура опустилась до 100°C, запустился синтез органических соединений с простыми формулами (жирные кислоты, нуклеотиды, многоатомные спирты, аминокислоты, простые сахара и др.). Источником энергии при этом выступали грозовые разряды, излучения космических тел, ультрафиолетовые лучи из солнечного света. В то же время атмосфера еще не была «защитным экраном» — слоем, препятствующим интенсивному облучению земной поверхности ультрафиолетовыми лучами Солнца.

Такая абиогенная теория (утверждающая происхождение жизни из неорганики) была выдвинута ученым из России А.И. Опариным и англичанином Дж.Холдейном. Произошло это в 1924 и 1929 годах соответственно. Авторы выдвинули свои гипотезы, опираясь на утверждения Дарвина, что необходимым условием зарождения жизни является ее отсутствие. Кроме того, подтверждалось второе необходимое, по мнению Дарвина, требование — связанное состояние кислорода.

Плюсы и минусы биохимической теории

Теория Опарина-Холдейна имеет важное свойство: она последовательна и логична. В ней отсутствуют непонятные пропуски. Кроме последовательности, к числу ее плюсов следует отнести:

В то же время есть и минусы:

Этапы биохимической эволюции Опарина-Холдейна

Ступень развития планеты, которым правила биохимия, состоял из следующих важных этапов:

Теория А.И. Опарина содержала следующее заключение. Матричный синтез ведет к воспроизведению себе подобных клеток. На основе него появлялись молекулы белка и образовывали коллоидные структуры. Те, в свою очередь, превращались в коацерватные капли, присоединяющие к себе различные соединения, например, составляющие воды. В дальнейшем вновь образованные вещества приобретали характерные свойства, вступали в различные химические реакции, в результате которых часть вновь образованных веществ выделялись наружу. Однако это еще не были живые организмы.

Капли-коацерваты росли, увеличиваясь в размерах. В них происходил обмен веществ, и со временем они научились делиться. Впоследствии эти капли получили название первичных клеток или протобионтов. Ученые предположили, что они историческое начало веществ, подобных ферментов (коферменты).

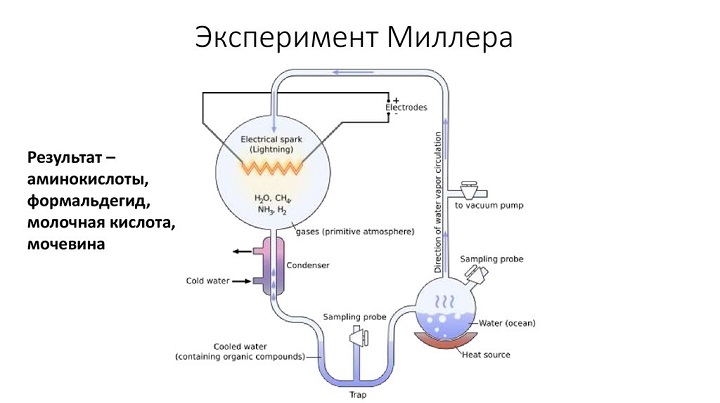

Эксперименты по абиогенному синтезу органических веществ

В 1953 году аспирант Нобелевского лауреата Г.Юри Стэнли Миллер занялся экспериментом по абиогенезу. Его идея состояла в следующем: полуподвальное помещение лаборатории было «превращено в древнейшую землю». Под руководством Г.Юри аспирант сконструировал простой прибор, состоящий из колбы сферической формы и многочисленных трубочек. В них циркулировали образующиеся вещества, постепенно охлаждаясь и поступая в колбу.

Таким образом, в колбе присутствовали газы (водяной пар, водород, аммиак, метан), которые образовывали атмосферу Земли на этапе ее формирования. Как считали А.И. Опарин, Г. Юри и С.Миллер, именно так протекали процессы в древнейшие времена под действием солнечного излучения. Чтобы дать реакциям энергию, Миллер использовал колбу, нагреваемую на бунзеновской горелке. В дополнение в энергетической составляющей использовался прибор, состоящий из стеклянной трубки и двух электродов (подобие вспышек молний и электрического разряда).

Цикл был замкнутым, и после каждого из них материал охлаждался, возвращался в колбу, после чего повторялся вновь.

В результате этих экспериментов Миллер и Юри продемонстрировали, что за несколько миллионов лет под действием электрических разрядов из молний в атмосфере Земли могли синтезироваться молекулы органических веществ. Впоследствии, когда они с дождем попали в «первичный бульон», из них могло начаться образование первых живых микроорганизмов и их клеток.

С.Фокс успешно синтезировал белковообразные вещества — протеиноиды. Он нагревал смесь аминокислот, в результате чего получал полимеры нуклеотидов.

Синтезом веществ, аналогичных коацерватам, занимался сам А.И. Опарин и его ученики.

Опровержение биохимической эволюции

Одно из современных опровержений сводится к сомнению в присутствии аммиака в древней атмосфере вокруг Земли. Кроме того, для многих ученых так и остался неуточненным вопрос: в ходе таких процессов появились раньше белки или нуклеиновые кислоты? Опарин считал, что первыми были белки. Сторонники гипотезы генетических механизмов утверждали, что это были нуклеиновые кислоты. Тем более согласно результатам лабораторных исследований Г. Миллера в 1929 году репликация этих веществ могла происходить без участия ферментов. Группа такой оппозиции утверждала, что рибосомы, состоящие из одной РНК, могли впоследствии «научиться» синтезировать белок.

Жизнеспособность такого пути эволюции впоследствии была подтверждена экспериментально. В пользу генетической теории свидетельствовал тот факт, что РНК без участия ферментов могла реплицироваться, претерпевать обратную транскрипцию и синтезировать ДНК.

Одновременно с этим высказывается предположение, что первая клетка образовалась в результате определенных химических процессов глубоко в океане. Следовательно, сегодня единого мнения ученых не существует.

Происхождение жизни на Земле рассматривается отдельными авторами в результате не только абиогенеза, но и биогенеза. Он состоит в том, что жизнь на Земле, как и сама Земля, никогда не возникали. Они существуют вечно. Другими словами, живое произошло от живого. Одни живые существа сменяют другие, вымирают либо, напротив, размножаются, но постоянно присутствуют на земле. Цепочка жизни бесконечна, потому в поисках появления первой клетки нет смысла.

Существует и креационистическая теория, утверждающая, что многообразие форм живого мира обусловил Бог. Такой взгляд полностью отрицает эволюционные течения и был распространен среди ученых XIX века.