Что такое биотические компоненты

Научная электронная библиотека

Хамзина Ш. Ш., Жумабекова Б. К.,

4.2. Экосистема как структурно-функциональная единица биосферы. Энергия в экосистемах. Фотосинтез и хемосинтез, поток энергии и круговорот химических элементов в экосистеме

Экологическая система, или экосистема, ввел термин английский ученый А. Тенсли, 1935 г., – это «объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют, как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией». В настоящее время концепция экосистемы играет весьма важную роль в экологии благодаря гибкости самого понятия: к экосистемам можно относить биотические сообщества любого масштаба с их средой обитания – от пруда до Мирового океана и от пня в лесу до обширного лесного массива – тайги и т.п.

Природные экосистемы – это открытые системы: они должны получать и отдавать вещества и энергию.

С точки зрения пищевых взаимодействий организмов, трофическая структура экосистемы делится на два яруса:

1) верхний – автотрофный ярус, или «зеленый пояс», включающий фотосинтезирующие организмы;

2) нижний – гетеротрофный ярус, или «коричневый пояс» почв и осадков, в котором преобладает разложение отмерших органических веществ снова до простых минеральных образований.

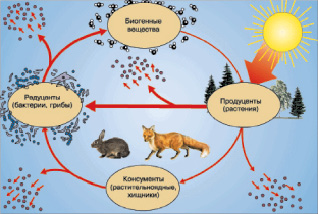

Однако в экосистеме следует выделять ряд компонентов, экологическая роль которых важна:

1) неорганические вещества, участвующие в круговоротах;

2) органические соединения, связывающие биотическую и абиотическую части;

3) воздушная, водная и субстратная среда с абиотическими факторами;

4) продуценты – автотрофные организмы;

5) консументы, или фаготрофы (пожиратели), – гетеротрофные организмы;

6) редуценты, или сапротрофы (питающиеся гнилью), – гетеротрофные организмы (рис. 13).

Рис. 13. Необходимые компоненты экосистемы

Гомеостаз – способность биологических систем (организма, популяции и экосистем) противостоять изменениям и сохранять равновесие.

Для понимания различного вида существующих связей в экосистемах и обусловленности механизмов их функционирования важно познакомиться с одним из основополагающих понятий экологии – экологической нишей.

Экологическая ниша – место вида в природе, преимущественно в биоценозе, включающее как положение его в пространстве, так и функциональную его роль в сообществе, отношение к абиотическим условиям существования. Ю. Одум (1975) образно представил экологическую нишу как занятие, «профессию» организма в той системе видов, к которой он принадлежит, а его местообитание – это «адрес» вида.

Экологическую нишу, определяемую только физиологическими особенностями организмов, называют фундаментальной, а ту, в пределах которой вид реально встречается в природе, – реализованной. Реализованная ниша – это та часть фундаментальной ниши, которую данный вид, популяция в состоянии «отстоять» в конкурентной борьбе.

Конкуренция, по Ю. Одуму (1975), – отрицательные взаимодействия двух организмов, стремящихся к одному и тому же. Межвидовая конкуренция – это взаимодействие между популяциями, которое вредно сказывается на их росте и выживании. Конкуренция проявляется в борьбе видов за экологические ниши. Два различных вида никогда не занимают одинаковые экологические ниши; из близкородственных видов, ниши которых могут перекрываться, в конечном итоге, нишу занимает один вид. Явление экологического разобщения близкородственных видов получило название принципа конкурентного исключения, или – принципа Гаузе, в честь русского ученого Гаузе, доказавшего его существование экспериментально.

Результатом межвидовой конкуренции за ресурсы может быть либо взаимное приспособление двух видов, либо популяция одного вида замещается популяцией другого вида, а первый вынужден переселиться на другое место или перейти на другую пищу. Процесс разделения популяциями видов пространства и ресурсов называется дифференциацией экологических ниш (рис. 14).

Рис. 14. Экологические ниши некоторых птиц, населяющих хвойные леса

Если близкородственные виды живут в одном месте, то они, как правило, либо используют разные ресурсы, например, питаются в разных ярусах леса, либо активны в разное время. В любом случае их жизнедеятельность не должна пересекаться. Выживает, как правило, только один из конкурирующих видов, лучше удовлетворяющий требованиям данного места обитания, проигравший либо погибает, либо мигрирует из данной экосистемы. Есть еще один выход, по которому часто идет природа: переадаптация, изменение своих требований, например, переход на новый вид пищи. Таким путем обычно создаются новые виды. Иногда достаточно просто сменить время питания или найти новое место обитания. В любом случае острота конкуренции обязательно снимается, то есть экосистема опять приходит в гармоничное состояние, характеризующееся минимумом конфронтаций.

Ярусность в лесу – это пример разделения экологических ниш разных организмов.

Результат дифференциации ниш – снижение конкуренции.

Жизнедеятельность экосистемы и круговорот веществ в ней возможны только при условии постоянного притока энергии. Основной источник энергии на Земле – солнечное излучение. Энергия Солнца переводится фотосинтезирующими организмами в энергию химических связей органических соединений.

Передача энергии по пищевым цепям подчиняется второму закону термодинамики: преобразование одного вида энергии в другой идет с потерей части энергии. При этом ее перераспределение подчиняется строгой закономерности: энергия, получаемая экосистемой и усваиваемая продуцентами, рассеивается или вместе с их биомассой необратимо передается консументам первого, второго и т.д. порядков, а затем редуцентам с падением потока энергии на каждом трофическом уровне. В связи с этим круговорота энергии не бывает. В отличие от энергии, которая используется в экосистеме только один раз, вещества используются многократно из-за того, что их потребление и превращение происходит по кругу. Этот круговорот осуществляется живыми организмами экосистемы (продуцентами, консументами, редуцентами) и называется биологическим круговоротом веществ.

Под биологическим круговоротом понимается поступление химических элементов из почвы и атмосферы в живые организмы, превращение в них поступающих элементов в новые сложные соединения и возвращение их в почву и атмосферу в процессе жизнедеятельности. Экологические системы суши и мирового океана связывают и перераспределяют солнечную энергию, углерод атмосферы, влагу, кислород, водород, фосфор, азот, серу, кальций и другие элементы. Жизнедеятельностью растительных организмов (продуцентов) и их взаимодействиями с животными (консументами), микроорганизмами (редуцентами) и неживой природой обеспечивается механизм накопления и перераспределения солнечной энергии, поступающей на Землю.

Круговорот веществ никогда не бывает полностью замкнутым. Часть органических и неорганических веществ выносится за пределы экосистемы, и в то же время их запасы могут пополняться за счет притока извне. В отдельных случаях степень повторяющегося воспроизводства некоторых циклов круговорота веществ составляет 90–98 %. Неполная замкнутость циклов в масштабах геологического времени приводит к накоплению элементов в различных природных сферах Земли. Таким образом, накапливаются полезные ископаемые – уголь, нефть, газ, известняки и т.п.

Энергию можно определить, как способность совершать работу, а организмы представить в виде машин, требующих энергии для своей работы, т.е. жизнедеятельности. Источником энергии дня функционирования практически всех экосистем является – Солнце. Энергия солнечного излучения улавливается фотоавтотрофами в процессе фотосинтеза и преобразуется в химическую энергию, которая запасается в органических молекулах. Запас этих молекул служит источником энергии для всех других организмов экосистемы.

Образование органических веществ зелеными растениями при использовании энергии солнечного света происходит в процессе фотосинтеза:

Углекислый газ + вода + солнечная энергия = = глюкоза + кислород 6CO2 + H2O + солнечная энергия = = C6H12O6 + O2.

Хемосинтез – преобразование неорганических соединений в питательные органические вещества в отсутствие солнечного света, за счет энергии химических реакций.

Только продуценты способны сами производить для себя пищу. Более того, они непосредственно или косвенно обеспечивают питательными элементами консументов и редуцентов.

Каждый год продуцентами на Земле создается около 100 млрд. т органического вещества, что составляет глобальную продукцию биосферы. За этот же промежуток времени приблизительно такое же количество живого вещества, окисляясь, превращается в СО2 и H2O в результате дыхания организмов.

Соотношения между продуцентами, консументами и редуцентами, а также соотношения консументов разных порядков образуют экологическую структуру сообщества. Благодаря взаимодействию между этими организмами возникает главное свойство экосистемы – способность к саморегулированию.

Все три компонента тесно связаны в экологических системах. Организмы разных трофических групп (т.е. с разными способами питания) участвуют в процессе передачи пищи и энергии, т.е. образуют пищевые цепи.

Продуценты составляют начало всех пищевых цепей. Консументы, поедая продуцентов, передают органические вещества от одного звена пищевой цепи к другому и соответственно делятся на несколько групп по порядку нахождения в цепи. Редуценты как бы заканчивают круговорот веществ, завершают пищевые цепи, образуя неорганические вещества для вступления в новый цикл.

Однако в реальных условиях в экосистемах различные цепи питания перекрещиваются между собой, образуя разветвленные сети.

Человек постоянно вмешивается в процессы, происходящие в той или иной природной экосистеме, влияя на нее в целом или на отдельные ее звенья. Эти воздействия могут проявляться, например, в следующем:

1) введение в экосистему новых компонентов (проникновение колорадского жука в Европу из Северной Америки);

2) отстрел растительноядных копытных;

3) вырубка части деревьев;

4) загрязнение тех или иных составляющих абиотической компоненты экосистемы и т.д. не всегда эти воздействия ведут к распаду всей системы, к нарушению ее стабильности, однако давление помех не может быть беспредельным.

При определенном уровне стрессового фактора, например, при нашествии других (новых) хищников или массовой гибели особей одного вида из-за болезней, информационная обеспеченность экосистемы не может за счет отрицательной обратной связи компенсировать отклонений, определяемых положительной обратной связью. Тогда данная система прекратит свое существование.

Экологические факторы, их классификация, биотические элементы среды и их влияние на планету

Что такое биотические элементы среды? Каковы экологические факторы воздействия на живые организмы?

Экологические факторы и их классификация

Населяющие планету организмы могут практически неограниченно размножаться и расселяться. Это также касается тех видов, которые ведут прикрепленный способ жизни: у них есть как минимум одна фаза развития, предполагающая активное перемещение.

Экологические факторы — это внешние обстоятельства, воздействующие на все живые организмы.

Классификация факторов

Все факторы делятся на 3 группы: антропогенные, биотические и абиотические.

Абиотические факторы — это явления и компоненты, относящиеся к неживой природе, которые прямо или опосредованно влияют на отдельные организмы и сообщества этих организмов.

Среди абиотических факторов можно назвать температуру (воды, воздуха, почвы и др), освещенность, давление, состав атмосферы, влажность, состав воды, минеральный состав горных пород.

Факторы биотические — это совокупность форм взаимодействий между отдельными особями живых организмов в конкретной популяции и между отдельными популяциями в сообществе.

Антропогенные или антропические факторы — виды хозяйственной деятельности, осуществляемой людьми, которые оказывают влияние на состояние среды обитания разнообразных живых существ, включая человека, и приводят к ее изменениям.

Антропогенный фактор отделился от группы биотических. Человек как биологический вид существует довольно недавно, но за это время его роль заметно изменилась. В результате человеческой деятельности планета изменила свой облик — достаточно посмотреть на рельеф, поля, каналы и населенные пункты. И с каждым годом влияние, которое люди оказывают на природу, возрастает.

Интенсивность и периодичность изменений

Отдельные экологические факторы отличаются относительно постоянной интенсивностью на протяжении продолжительных исторических периодов развития биосферы.

В качестве примера стоит упомянуть солнечное излучение, силу притяжения Земли, газовый состав атмосферы, солевой состав океанических вод.

Но большинству экологических факторов свойственна изменяющаяся интенсивность.

Температура и влажность постоянно меняются.

Характер экологических изменений также различается. Изменения бывают:

Периодичность влияния определяется временем суток, года, а также нахождением Луны относительно Земли.

Непериодические изменения — это, к примеру, извержение вулкана, падения метеоритов, землетрясения.

Направленность влияния факторов прослеживается на примере того, как изменяется климат Земли. Он связан с перераспределением соотношения площадей, занятых сушей, и Мирового океана.

Биотические элементы среды

Взаимодействие живых организмов на планете Земля происходит и с неживой природой, и с другими живыми организмами. Они распределяются по планете не хаотично, а в соответствии с определенными закономерностями, присущими географической оболочке. По этой причине живые организмы создают пространственные группировки и различные сообщества.

Организмы, включенные в то или иное сообщество, отличаются определенными приспособлениями к конкретным условиям среды обитания. Общность и схожесть требований к условиям среды, то есть, потребности организмов, формируют систему взаимоотношений между организмами, которые составляют биосферу.

Система живых организмов является строго упорядоченной, несмотря на то, что кажется довольно хаотичной. Основа этой системы — получение энергии, используемой для жизнедеятельности.

Базовая структура биотической системы — организмы, которые могут сами образовывать органические вещества из неорганических. Такие организмы называются автотрофами: есть фотосинтетики и хемосинтетики.

Автотрофы — зеленые растения, а также отдельные бактерии.

Группа автотрофов также может называться продуцентами. Благодаря им осуществляется переработка солнечной энергии в энергию химических связей, а органика поступает в биосферу.

Существуют и гетеротрофы: используют органические вещества, которые синтезировали автотрофы, и синтезируют новые соединения. Среди гетеротрофов наблюдается заметная неоднородность. В этой группе есть консументы (к ним относят паразитов, травоядных и хищных животных) и редуценты (бактерии и грибы). Последние отличаются тем, что могут расщеплять сложные органические соединения на более простые. Таким образом они способствуют разложению отмерших останков растений и животных и участвуют в круговороте веществ в природе.

Как биотические элементы влияют на формирование планеты

Совокупность живых организмов или биотические элементы среды непосредственно влияют на формирование нашей планеты. Каждый биотический фактор — по-своему.

Растения и животные меняют газовый состав атмосферы. Благодаря древним растениям, наша планет обзавелась кислородом и озоновым экраном.

В результате жизнедеятельности растений и животных появились следующие осадочные горные породы:

Подытоживая, стоит отметить, что живые организмы формируют климат и рельеф нашей планеты.

Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты

Содержание:

Содержание:

Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты и их роль

Экосистема (или биогеоценоз) – это открытая, саморегулирующаяся и самовоспроизводящаяся биологическая система, состоящая из взаимодействующих между собой организмов живой природы (биоценоз) и окружающей их неживой среды (биотоп). Озеро, степь, лес, болото – типичные примеры природных экосистем.

ЭКОСИСТЕМА = БИОЦЕНОЗ + БИОТОП

Термин «экосистема» был предложен ботаником А. Тенсли в 1935 году. Он считал, что любая совокупность живых организмов, как органического компонента, и неживой природы, как неорганического компонента, формирует экосистему. Для А. Тенсли органика и неорганика в экосистеме равноценные части, которые нельзя исключать.

Классификация экосистем

По происхождению все экосистемы делят на природные (естественные), антропогенные (искусственные) и социоприродные (смешанные).

По источнику получаемой энергии экосистемы делятся на автотрофные и гетеротрофные.

В экосистеме выделяют два основных компонента:

Биотический компонент подразделяется на автотрофный и гетеротрофный:

— автотрофный – это организмы, называемые продуцентами, которые сами производят органическое вещество из простых неорганических веществ с использованием энергии солнечного света (фотоавтотрофы) или энергии, выделяющейся при химических реакциях (хемоавтотрофы). К группе автотрофных организмов принадлежат все зеленые растения и некоторые представители бактерий, способные фотосинтезировать. Простыми неорганическими веществами для фотоавтотрофов служат углекислый газ и вода. В процессе жизнедеятельности они образуют на свету органические вещества – углеводы или сахара. Кислород выделяется как побочный продукт:

Хемоавтотрофы используют энергию химических связей. Типичными представителями являются нитрифицирующие бактерии, способные окислять аммиак сначала до азотистой, а затем до азотной кислоты:

Выделившаяся при этих реакциях химическая энергия (Q) используется бактериями для образования органических веществ в процессе восстановления углекислого газа до углеводов.

— гетеротрофный – это организмы, получающие энергию из процессов окисления органического вещества. Сами они не могут производить органические соединения, поэтому получают их в готовом виде. К гетеротрофам принадлежат консументы и редуценты.

Консументы – это гетеротрофные организмы, потребляющие готовое органическое вещество, созданное продуцентами, и использующие его как источник энергии и питательного материала. Все животные, некоторые микроорганизмы и паразитические растения являются консументами. Консументы делятся на фаготрофов, питающихся животными и растительными организмами, и сапротрофов, питающихся мертвыми остатками.

Классификация консументов:

Редуценты, или деструкторы – это микроорганизмы (бактерии, грибы), которые разлагают все растительные и животные остатки до простых неорганических соединений.

К абиотическим факторам относятся влияния неживой природы: свет, температура, влажность.

Видовая и пространственная структуры экосистемы

При рассмотрении любых экосистем в горизонтальном и вертикальном направлении, можно отметить неоднородность расположения в них живых организмов.

Видовая структура экосистемы – это многообразие видов, их взаимодействие и соотношение численности. Различные сообщества, состоящие из разных видов, образуют видовое разнообразие экосистемы. Например, в степи на площади 100 м 2 произрастают растения, принадлежащие к 100 разным видам.

Видовая структура экосистемы определяется также и соотношением численности особей разных видов в экосистеме. Например, в одном лесу могут обитать около 10 видов птиц по 100 особей каждого вида. В другом лесу то же количество видов включает неоднородное соотношение особей каждого вида: особи одних видов по численности могут превосходить другие виды, и наоборот. Виды, в популяции которых содержится наибольшее количество особей, называются доминантами. Например, в степях доминантами являются ковыль и типчак, так как именно представители этих видов преобладают в экосистеме по численности. Доминанты определяют структуру экосистемы и, как правило, не имеют врагов, что дает им заметное преимущество к процветанию.

Эдификатор — основной образователь среды. Обычно доминирующий вид является и эдификатором. Например, сосна в сосновом бору считается как доминантом, так и эдификатором. Во-первых, по биомассе сосна значительно превосходит остальные организмы данной экосистемы, а во-вторых, она создает условия для существования “соседей”, затеняя нижние ярусы, окисляя почву.

Пространственная структура экосистемы – это расположение популяций разных видов в экосистеме. Пространственная структура экосистемы бывает вертикальной и горизонтальной. Растительность определяет главным образом вертикальную структуру экосистемы. Совокупность растений одинаковой высоты формирует ярусы. Выделяют около пяти ярусов, образованных разными жизненными формами растений: древесный (верхний и нижний), кустарниковый, кустарниково-травяной, мхово-лишайниковый. Высокие деревья (сосна, ель, дуб, береза) составляют верхний (первый) ярус. Далее располагаются деревья пониже (рябина, осина, черемуха, яблоня), образующие второй ярус. Затем идут кустарники (шиповник, жимолость, крушина, ежевика), формирующие третий ярус. Мхи, низкорослые травы и лишайники создают самый нижний ярус.

Ярусное расположение растительности определяется, прежде всего, их неодинаковой потребностью в солнечном свете: верхний ярус занимают светолюбивые растения, под пологом которых прячутся теневыносливые.

Животные также могут занимать тот или иной растительный ярус, практически не покидая его.

Ярусность бывает не только надземная, но и подземная. Почвенную ярусность определяет характер залегания корневой системы различных растений. Корни наиболее высоких деревьев проникают на большую глубину, чем корни кустарников, ближе к поверхности располагаются корни мелких травянистых растений, а непосредственно на ней — мхи. При этом, в поверхностных слоях почвы корней значительно больше, чем в глубинных.

Горизонтальная структура экосистемы (мозаичность) – это неравномерное распределение популяций отдельных видов по площади. Мозаичность возникает вследствие неоднородности рельефа почвы, а также может быть результатом деятельности человека (например, кострища, выборочная рубка). Животные тоже оказывают влияние на горизонтальную структуру экосистемы (вытаптывание копытными травостоя, образование муравейников).

Вертикальная и горизонтальная структуры экосистемы позволяют организмам наиболее эффективно использовать световой поток, минеральные вещества почвы и влагу.

Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья

Трофический (пищевой) уровень — комплекс организмов с одинаковым типом питания, занимающих определенное положение в пищевой цепи.

Классификация трофических уровней:

Особи одного вида могут занимать несколько трофических уровней в зависимости от источников пищи (например, белый медведь, потребляя ягоды, считается консументом I порядка, но, поедая грызуна, становится консументом II порядка).

Заключенная в одних организмах энергия потребляется другими организмами в процессе круговорота веществ. Перенос энергии и пищи от ее источника — автотрофов (продуцентов) через ряд организмов происходит по пищевой цепи, путем поедания одних организмов другими. Пищевая цепь — это ряд видов или их групп, каждое предыдущее звено в котором служит пищей для следующего. Число звеньев в ней может быть различным, но обычно их бывает 3 — 5.

Пищевые цепи подразделяются на:

Пастбищные пищевые цепи – это цепи выедания. Основным источником пищи здесь являются зеленые растения (продуценты).

Детритные пищевые цепи – это цепи разложения, где в качестве главного источника пищи используются отмершие останки. Органические останки, или детрит, формируют начало детритных пищевых цепей.

Значение пищевой цепи:

Пищевые цепи не изолированы друг от друга. Они взаимодействуют между собой, формируя пищевые сети. Пищевая сеть – это условное образное обозначение трофических взаимоотношений продуцентов, консументов и редуцентов в сообществе. Оценивая схемы пищевых цепей, можно отметить, что каждый организм питается только каким-то определенным организмом. На самом деле, это не всегда так. Как правило, живые организмы могут использовать в качестве источника пищи организмы из разных популяций. Даже организмы из смежных пищевых цепей могут выступать для них компонентом питания. Таким образом, возможно переплетение пищевых цепей с образованием пищевых сетей.

Правила экологической пирамиды

На каждом последующем уровне продукция примерно в 10 раз меньше предыдущего. Это правило экологических пирамид в 1927 году объявил зоолог Чарлз Элтон для отображения экологической структуры. Структурой для построения экологических пирамид служат пищевые цепи. Чарлз Элтон разработал графическую модель в форме пирамиды, основание которой занимают продуценты. Объем каждого верхнего этажа по сравнению с предыдущим уменьшается. Над уровнем продуцентов залегает уровень консументов I порядка. Выше находятся консументы остальных порядков.

Позже эколог Р. Линдеман в 1942 году вывел правило 10%: на каждый следующий более высокий трофический уровень переходит около 10% энергии предыдущего уровня. 90% энергии при переносе ее от звена к звену рассеивается в виде тепла. Поэтому, в связи с колоссальной потерей энергии, количество трофических уровней ограничено и не превышает четырех-пяти звеньев. Чем дальше от начала располагаются звенья цепи, тем меньше энергии достается следующим трофическим уровням.

Энергия (C) тратится на разнообразные процессы жизнедеятельности организмов. Часть идет на построение клеток, а именно на прирост (P). Часть расходуется на прохождение энергетического обмена (R) и на процесс дыхания (i). Некоторая часть энергии выводится из организма в качестве неусвояемых продуктов жизнедеятельности (F). Следовательно, общее количество энергии будет складываться из отдельных составляющих:

Очевидно, что не все слагаемые будут переходить на следующий трофический уровень. Например, энергия, затраченная на дыхание, уходит из экосистемы. Таким образом, каждый последующий уровень всегда будет получать меньше энергии, чем первоначально содержится в предыдущем.

Правило 10% (принцип Линдемана) – основной закон пирамиды энергии.

Типы экологических пирамид:

Экологическая пирамида может быть перевернута основанием вверх, то есть предыдущие уровни могут иметь меньшую плотность и биомассу, чем последующие. Основным фактором для этого служит высокая скорость воспроизводства популяции жертвы. Например, множество насекомых, обитающих на одном дереве.

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)

Схемы цепей питания позволяют нам получить полную информацию о кормовой структуре биогеоценоза. В отличие от обычного бессвязного перечисления видов той или иной экосистемы, схемы передачи веществ и энергии дают возможность проследить взаимоотношения между видами разных популяций, построенных на принципе «пища-потребитель».

Поскольку вещество и энергия постоянно перемещаются, важно также знать направление этого потока.

Типичная трофическая цепь записывается линейно. В зависимости от типа пищевой цепи, определяют организм, расположенный в начале. Если целью служит запись пастбищной пищевой цепи, то сначала записывают продуцента (любое растение, способное к фотосинтезу). За продуцентом следуют консументы всех возможных порядков. Между организмами, записанными в строку, рисуют стрелки. Направление стрелок позволяет понять, в какую сторону движется энергия и вещество. Например, трава → кузнечик → мышь → куница → орел. Трава, являясь продуцентом, служит пищей для кузнечиков (консументы первого порядка), которые, в свою очередь, становятся пищей для мышей (консументы второго порядка). Мышами питаются куницы (консументы третьего порядка), а куниц поедают орлы (консументы четвертого порядка). Стрелки показывают направление движения веществ и энергии от травы к орлам.

В детритной пищевой цепи место продуцента занимает детрит — мертвое органическое вещество, которое потребляют консументы первого порядка. Например, мертвое животное → муха → лягушка → змея.

Как правило, при выполнении заданий, перечисляется только список видов, обитающих в экосистеме, а пищевые взаимоотношения между ними приходится определять самому. Сделать это просто. Сначала нужно проанализировать способ питания организмов. При наличии в списке продуцента, именно он выделяется в первую очередь. Обычно, продуцентами в пищевых цепях являются зеленые растения.

Далее выбирается гетеротрофный организм, питающийся растительной пищей, или фитофаг. Затем, хищное животное, поедающее фитофагов и т.д.

Если в предложенном списке организмов отсутствует продуцент, тогда выбирается детрит. В остальном система составления пищевых цепей одинакова.