Что такое брюшина анатомия

Атлас анатомии человека

Брюшина

Брюшина (peritoneum) состоит из переходящих друг в друга висцерального (внутренностного) и париетального (пристеночного) листов, между которыми располагается полость брюшины (cavum peritonei) (рис. 158), представляющая собой сложную систему щелевидных пространств, заполненных серозной жидкостью, увлажняющей брюшину. У мужчин полость брюшины замкнута и образует карман между мочевым пузырем и прямой кишкой. У женщин брюшина сообщается с внешней средой посредством маточных труб и образует два кармана: между мочевым пузырем и маткой и между маткой и прямой кишкой.

Желудок, селезенка, брыжеечная часть тонкой кишки, поперечная ободочная кишка, сигмовидная ободочная кишка, слепая кишка с червеобразным отростком (аппендиксом), верхняя треть прямой кишки, матка и маточные трубы располагаются внутрибрюшинно, то есть полностью покрыты брюшиной. Печень, желчный пузырь, восходящая и нисходящая ободочная кишка, часть двенадцатиперстной кишки и средняя треть прямой кишки окружены брюшиной с трех сторон. Поджелудочная железа, почки с надпочечниками, мочевой пузырь, мочеточники, большая часть двенадцатиперстной кишки и нижняя треть прямой кишки располагаются внебрюшинно, покрываясь брюшиной только с одной стороны.

При переходе с органа на орган брюшина образует большой и малый сальники, брыжейки тонкой кишки, поперечной ободочной, сигмовидной, верхней трети прямой кишки и связки (например, печени, желудка, селезенки). Брыжейками и связками органы фиксируются и удерживаются в подвешенном состоянии в полости живота. Кроме того, в них содержатся кровеносные сосуды и нервы.

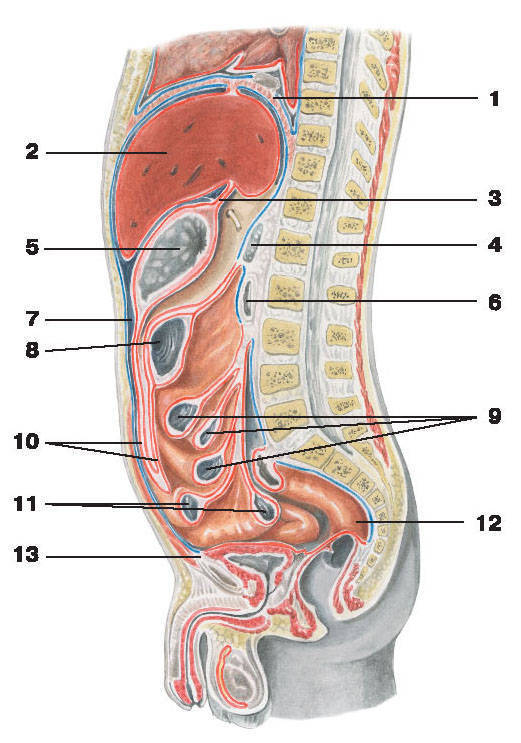

Рис. 158. Схема хода брюшины:

Брюшина (peritoneum) состоит из переходящих друг в друга висцерального (внутренностного) и париетального (пристеночного) листов, между которыми располагается полость брюшины (cavum peritonei) (рис. 158), представляющая собой сложную систему щелевидных пространств, заполненных серозной жидкостью, увлажняющей брюшину. У мужчин полость брюшины замкнута и образует карман между мочевым пузырем и прямой кишкой. У женщин брюшина сообщается с внешней средой посредством маточных труб и образует два кармана: между мочевым пузырем и маткой и между маткой и прямой кишкой.

Желудок, селезенка, брыжеечная часть тонкой кишки, поперечная ободочная кишка, сигмовидная ободочная кишка, слепая кишка с червеобразным отростком (аппендиксом), верхняя треть прямой кишки, матка и маточные трубы располагаются внутрибрюшинно, то есть полностью покрыты брюшиной. Печень, желчный пузырь, восходящая и нисходящая ободочная кишка, часть двенадцатиперстной кишки и средняя треть прямой кишки окружены брюшиной с трех сторон. Поджелудочная железа, почки с надпочечниками, мочевой пузырь, мочеточники, большая часть двенадцатиперстной кишки и нижняя треть прямой кишки располагаются внебрюшинно, покрываясь брюшиной только с одной стороны.

При переходе с органа на орган брюшина образует брыжейки тонкой кишки, поперечной ободочной, сигмовидной, верхней трети прямой кишки и связки (например, печени, желудка, селезенки). Брыжейками и связками органы фиксируются и удерживаются в подвешенном состоянии в полости живота. Кроме того, в них содержатся кровеносные сосуды и нервы.

Схема хода брюшины

Органы брюшной полости

Благодаря тому, что висцеральная брюшина, покрывающая тот или иной орган, переходит в пристеночную брюшину, большинство органов оказываются фиксированными к стенкам брюшной полости. Висцеральная брюшина по-разному покрывает органы: со всех сторон (интраперитонеально), с трех сторон (мезоперитонеально) или с одной стороны (ретро- или экстраперитонеально). К органам, покрытым брюшиной с трех сторон, расположенным мезоперитонеально, относятся печень, желчный пузырь, частично восходящий и нисходящий отделы ободочной кишки, средняя часть прямой кишки.

К расположенным экстраперитонеально органам относятся двенадцатиперстная кишка (кроме начального ее отдела), поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочеточники.

Органы, расположенные интраперитонеально, имеют брыжейку, связывающую их с париетальной брюшиной.

Серозный покров, или серозная оболочка, tunica serosa, непосредственно не прилегает к органу или брюшной стенке, а отделен от них слоем соединительнотканной подсерозной основы, tela subserosa, которая в зависимости от места расположения имеет различную степень развития. Так, слабо развита подсерозная основа под серозной оболочкой печени, диафрагмы, верхнего отдела передней стенки живота и, наоборот, значительно развита под париетальной брюшиной, выстилающей заднюю стенку брюшной полости; например, в области почек и т. д., где брюшина очень подвижно соединена с подлежащими органами или с их частями.

Париетальная брюшина задней стенки полости живота отграничивает брюшинную полость от забрюшинного пространства, spatium retroperitoneale, в котором залегают забрюшинные органы, organa retroperitonealia. В забрюшинном пространстве, позади париетальной брюшины, располагается забрюшинная фасция, fascia retroperitonealis.

Внебрюшинным пространством, spatium extraperitoneale, является также залобковое пространство, spatium retropubicum.

Брюшинный покров и брюшинные складки. Передняя париетальная брюшина, peritoneum parietale anterius, на передней стенке живота образует ряд складок. По средней линии находится срединная пупочная складка, plica umbilicalis mediana, которая тянется от пупочного кольца до верхушки мочевого пузыря; в этой складке заложен соединительнотканный тяж, представляющий собой облитерированный мочевой проток, urachus. От пупочного кольца к боковым стенкам мочевого пузыря идут медиальные пупочные складки, plicae umbilicales mediales, в которых заложены тяжи запустевших передних участков пупочных артерий. Кнаружи от этих складок находятся латеральные пупочные складки, plicae umbilicales laterales. Они тянутся от середины паховой связки косо кверху и кнутри, к задней стенке влагалища прямых мышц живота. В этих складках заключены нижние надчревные артерии, аа. epigastricae inferiores, которые питают прямые мышцы живота.

У основания перечисленных складок образуются ямки. По обе стороны срединной пупочной складки, между нею и медиальной пупочной складкой, над верхним краем мочевого пузыря, имеются надпузырные ямки, fossae supravesicales. Между медиальной и латеральными пупочными складками находятся медиальные паховые ямки, fossae inguinales mediates; кнаружи от латеральных пупочных складок залегают латеральные паховые ямки, fossae inguinales laterales; эти ямки располагаются против глубоких паховых колец.

Париетальная брюшина, покрывающая переднюю станку живота выше пупочного кольца и диафрагму, переходя на диафрагмальную поверхность печени, образует серповидную (подвешивающую) связку печени, lig. falciforme hepatis, состоящую из двух листков брюшины (дупликатура), расположенную в сагиттальной плоскости. В свободном нижнем крае серповидной связки проходит тяж круглой связки печени, lig, teres hepatis. Листки серповидной связки кзади переходят в передний листок венечной связки печени, lig. coronarium hepatis. Она представляет собой переход висцеральной брюшины диафрагмальной поверхности печени в париетальную брюшину диафрагмы. Задний листок этой связки переходит на диафрагму с висцеральной поверхности печени. Оба листка венечной связки сходятся латеральными концами и образуют правую и левую треугольные связки, lig. triangulare dextrum et lig. triangulare sinistrum.

Висцеральная брюшина, peritoneum visceralis, печени покрывает с нижней стороны желчный пузырь.

От левой части купола диафрагмы отходит париетальная брюшина, переходящая на кардиальную вырезку и правую половину свода желудка, образуя небольшую желудочно-диафрагмальную связку, lig. gastrophrenicum.

Листки висцеральной брюшины передней и задней поверхностей желудка по большой кривизне его продолжаются вниз в виде большого сальника. Большой сальник, omentum majus, в форме широкой пластинки («фартука») следует вниз до уровня верхней апертуры малого таза. Здесь два образующих его листка подворачиваются и возвращаются, направляясь кверху позади нисходящих двух листков. Эти возвратные листки сращены с передними листками. На уровне поперечной ободочной кишки все четыре листка большого сальника прирастают к сальниковой ленте, расположенной на передней поверхности кишки. Затем задние (возвратные) листки сальника отходят от передних, соединяются с брыжейкой поперечной ободочной кишки, mesocolon transversum, и идут вместе дорсально к линии прикрепления брыжейки по задней брюшной стенке в области переднего края тела поджелудочной железы.

Таким образом, между передними и задними листками сальника на уровне поперечной ободочной кишки образуется карман. Подойдя к переднему краю тела поджелудочной железы, два задних листка сальника расходятся: верхний листок переходит в заднюю стенку сальниковой сумки (па поверхность поджелудочной железы) в виде париетального листка брюшины, нижний переходит в верхний листок брыжейки поперечной ободочной кишки.

Участок большого сальника между большой кривизной желудка и поперечной ободочной кишкой называется желудочно-ободочной связкой, lig. gastrocolicum; эта связка фиксирует поперечную ободочную кишку к большой кривизне желудка. Между листками желудочно-ободочной связки вдоль большой кривизны проходят правая и левая желудочно-сальниковые артерии и вены, залегают регионарные лимфатические узлы.

Из двух листков брюшины желудочно-селезеночной связки передний переходит на селезенку, окружает ее со всех сторон, возвращается обратно к воротам органа в виде листка диафрагмально-селезеночной связки. Задний листок желудочно-селезеночной связки, дойдя до ворот селезенки, поворачивает непосредственно к задней брюшной стенке в виде второго листка диафрагмально-селезеночной связки. В результате селезенка как бы включена сбоку в связку, соединяющую большую кривизну желудка с диафрагмой.

Брыжейка ободочной кишки, mesocolon, в разных отделах толстой кишки имеет неодинаковые размеры, а иногда отсутствует. Так, слепая кишка, имеющая форму мешка, покрыта брюшиной со всех сторон, но брыжейка у нее отсутствует. При этом отходящий от слепой кишки червеобразный отросток, окруженный также со всех сторон брюшиной (интраперитонеальное положение), имеет брыжейку червеобразного отростка, mesoappendix, достигающую значительных размеров. У места перехода слепой кишки в восходящую ободочную кишку иногда имеется незначительная брыжейка восходящей ободочной кишки, mesocolon ascendens.

Таким образом, восходящую ободочную кишку серозная оболочка покрывает с трех сторон, оставляя заднюю стенку свободной (мезоперитонеальное положение).

Брыжейка поперечной ободочной кишки начинается на задней брюшной стенке на уровне нисходящей части двенадцатиперстной кишки, головки и тела поджелудочной железы, левой почки; подойдя к кишке у брыжеечной ленты, два листка брыжейки расходятся и охватывают кишку кругом (интраперитонеально). На всем протяжении брыжейки от корня до места прикрепления к кишке наибольшая ширина ее составляет 10-15 см и уменьшается по направлению к изгибам, где она переходит в париетальный листок.

Нисходящая ободочная кишка, так же как восходящая, покрыта серозной оболочкой с трех сторон (мезоперитонеально), и лишь в области перехода в сигмовидную ободочную кишку иногда образуется короткая брыжейка нисходящей ободочной кишки, mesocolon descendens. He покрыт брюшиной лишь незначительный участок задней стенки средней трети нисходящей ободочной кишки.

Брыжейка сигмовидной ободочной кишки, mesocolon sigmoideum, имеет ширину 12-14 см, которая на протяжении кишки значительно варьирует. Корень брыжейки пересекает дно подвздошной ямки косо слева и сверху вниз и направо, подвздошную и поясничную мышцы, а также расположенные по пограничной линии левые общие подвздошные сосуды и левый мочеточник; обогнув пограничную линию, брыжейка пересекает область левого крестцово-подвздошного сустава и переходит на переднюю поверхность верхних крестцовых позвонков. На уровне III крестцового позвонка брыжейка сигмовидной ободочной кишки заканчивается у начала очень короткой брыжейки прямой кишки. Длина корня брыжейки сильно варьирует; от нее зависят крутизна и величина петли сигмовидной кишки.

Отношение прямой кишки к брюшине малого таза на различных ее уровнях меняется. Тазовая часть в той или иной степени покрыта серозной оболочкой. Промежностная часть лишена брюшинного покрова. Самая верхняя (надампулярная) часть, начинающаяся на уровне III крестцового позвонка, полностью окружена серозным покровом и имеет короткую и узкую брыжейку.

Левый изгиб ободочной кишки соединен с диафрагмой горизонтально расположенной брюшинной диафрагмально-ободочной складкой (иногда ее обозначают как диафрагмально-ободочную связку, lig. phrenicocolicum).

Для более удобного изучения топографии брюшины и органов полости живота используются ряд топографо-анатомических определений, употребляемых в клинике и не имеющих как латинских терминов, так и их русских эквивалентов.

Брюшинные складки, связки, брыжейки и органы создают в полости брюшины относительно изолированные друг от друга углубления, карманы, сумки и синусы.

Исходя из этого, полость брюшины можно разделить на верхний этаж и нижний этаж.

В верхнем этаже полости брюшины различают поддиафрагмальные углубления, recessus subphrenici, подпеченочные углубления, recessus subhepatici, и сальниковую сумку, bursa omentalis.

В нижнем этаже брюшинной полости, на задней стенке ее, имеются два больших брыжеечных синуса и две околоободочно-кишечные борозды. Здесь нижний листок брыжейки поперечной ободочной кишки книзу от корня переходит в пристеночный листок брюшины, выстилающий заднюю стенку брыжеечных синусов.

Брыжейкой тонкой кишки брюшинная полость нижнего этажа разделена на два участка: правый и левый брыжеечные синусы.

Под илеоцекальной складкой залегают расположенные над и под подвздошной кишкой карманы: верхнее и нижнее илеоцекальные углубления, recessus ileocecalis superior, recessus ileocecalis inferior. Иногда под дном слепой кишки имеется позадислепокишечное углубление, recessus retrocecalis.

Снизу между изгибами брыжейки сигмовидной ободочной кишки имеется брюшинное межсигмовидное углубление, recessus intersigmoideus.

Что такое брюшина анатомия

Брюшина покрыта одним слоем кубического эпителия. Под ним находится аморфное вещество, которое напоминает клей. При его помощи мезотелий приклеен к пограничному эластическому сплетению базальной мембраны, который состоит из густого сплетения тончайших фибрилл, причем тканевая связь между ними и эпителием отсутствует. Глубокий решётчатый коллагеновый слой базальной мембраны не только придаёт механическую прочность брюшине, но и обеспечивает её прочное скрепление с подлежащей мышечной тканью. В этом слое проходят кровеносные и лимфатические сосуды, которые до мезотелия не доходят. Эти клетки получают питание через лимфу, которая просачивается из глубоких слоев базальной мембраны [1].

При детальном рассмотрении описанного гистологического строения брюшины возникает несколько вопросов, в том числе, каким путём достигается механическая прочность мезотелия, если петли тонкого кишечника, поперечно-ободочной и сигмовидной кишок при перистальтике постоянно перемещаются по поверхности брюшины. Мало того, делают то же самое, когда изменяется положение тела. Ведь должно же неизбежно возникнуть трение. А для защиты от него требуется наличие на её поверхности не однослойного, а многослойного плоского эпителия. Непонятно также и то, чем обусловлено первичное слипание травмированной части брюшины со здоровой, а это наблюдается в первый час после получения повреждения, если развитие рубцовой ткани происходит только через несколько часов после развития патологического процесса [2].

Патоморфологический механизм развития спаек в брюшной полости хорошо изучен и принят за аксиому [3]. Причина же первичного слипания травмированной брюшины оставалась не совсем ясной. Наличием же жидкости на её поверхности, как пишут многие авторы, объяснить было невозможно, так как это не подтверждалось, ни при плановых абдоминальных операциях, ни при аутопсии людей, погибших от криминальных происшествий, то есть они были перед смертью здоровыми.

Все указанные выше медицинские проблемы игнорировать невозможно, ибо они становятся решающими в деле лечения перитонита и потому требуют поиска новых путей его терапии [4].

Из них особое значение в генезе развития распространенного гнойного перитонита уделяется изучению причин появления спаечной кишечной непроходимости [5]. С этой проблемой тесно связана разработка способа продолжительного перитонеального диализа. Ведь проведение типичной его методики резко ограничено во времени, что связано с быстрым развитием в брюшной полости спаечного процесса. Обычно вытекание диализата по дренажным трубкам завершается через 5–6 часов от начала манипуляции. Живот сразу же резко увеличивается в объеме, что может привести к отеку мозга. Это значительно затрудняет его применение в клинической практике.

Цель исследования

Пристальное изучение физиологии брюшины натолкнуло на предположение, что описанные особенности гистологического строения брюшины и развитие первичного слипчивого процесса при её травматизации, напрямую связаны с наличием или отсутствием следов лимфы на поверхности мезотелия. Как известно, лимфа содержит в себе жировые эмульсии, которые смазывают эти клетки, превращаясь в природные изоляторы. На наш взгляд, слипание поврежденной поверхности брюшины со здоровой можно объяснить только изменением на ней электрического потенциал. Если здоровая брюшина во всех отделах имеет отрицательный электрический потенциал, то при её повреждении он меняется на противоположный, то есть на положительный. Ведь разноименно заряженные предметы притягиваются. Чтобы подтвердить эту гипотезу, было решено провести эксперименты на крысах. Эта проблема имеет большое значение в разработке эффективных методов борьбы со спаечной болезнью брюшной полости.

Материалы и методы исследования

Для изучения ответной реакции здоровой и воспаленной брюшины на введение интраперитонеально различных жидкостей были проведены опыты на 430 белых крысах. Инстиллировалось по 2–3 мл физиологического раствора, фурацилина (1:5000), 5 % раствора глюкозы, 2 % раствора перекиси водорода, а также 10–12 мл/кг или автоклавированного рыбьего жира, или 15 % эмульсии хлопкового масла. Перечисленные растворы вливались, как в чистом виде, так и в смеси друг с другом. Длительность наблюдения за отдельными группами животных составила от суток до недели и даже нескольких месяцев.

При постановке этих опытов мы придерживались следующей цели: 1) вызывают ли указанные вещества воспаление брюшины, и чем оно отличается друг от друга, 2) предотвращают ли они слипание тонкого кишечника с париетальной брюшиной, 3) способствуют ли они развитию спаечного процесса в этой полости при длительном пребывании в ней, 4) отягощают ли они течение воспалительного процесса брюшины. Длительность же предварительно вызванного полимикробного перитонита (путем введения в эту полость не смертельной дозы кишечной палочки и патогенного стафилококка) составляла одни сутки. Все животные благополучно перенесли инстилляцию в брюшную полость указанных растворов и оставались внешне здоровыми до умерщвления.

Особый интерес представляли опыты с жировыми веществами, которые, на наш взгляд, после химического и микробного повреждения этой серозной оболочки должны были выполнить роль изолирующего средства, то есть предотвратить или уменьшить слипание поверхностей брюшины с разными электрическими потенциалами. Это предположение оправдалось, о чем свидетельствовали макроскопические и микроскопические исследования брюшины подопытных животных.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе своих экспериментальных исследований мы руководствовались многочисленными данными литературы, в которых были отражены накопленные материалы о характере защитной реакции организма на проникшую в брюшную полость инфекцию, чтобы сделать правильный вывод о терапевтической значимости предлагаемой методики лечения.

В течение острого гнойного перитонита различают три фазы.

Первая фаза (ранняя стадия). В брюшной полости имеется незначительное, а иногда обильное количество мутного экссудата и гиперемия серозных покровов. Наблюдается слипание листков висцеральной брюшины с париетальной и между собою. При гистологическом исследовании находят расширение и полнокровие сосудов глубокого решетчатого коллагено-эластического слоя брюшины. Обнаруживается незначительная миграция нейтрофильных лейкоцитов. Лимфатические сосуды расширены. Мезотелий, особенно в диафрагмальной части брюшины, местами отсутствует.

Вторая фаза (поздняя стадия). Кроме мутного выпота и слипания листков брюшины, в брюшной полости находят выраженное отложение фибрина в виде нитей и пластов между кишечными петлями и стенками этой полости. Отмечается резкая гиперемия серозных покровов. Микроскопически коллагеновые и эластические волокна выглядят набухшими. Местами они разволокнены. Мезотелий во многих отделах отсутствует. Кровеносные сосуды резко расширены и полнокровны. Во многих отделах все слои брюшины инфильтрированы лейкоцитами и лимфоцитами.

Третья фаза (конечная стадия). Брюшная полость содержит гнойно-ихорозный выпот. Брюшина во многих участках лишена мезотелия и покрыта отложениями фибрина, содержащего много лейкоцитов и других клеточных элементов. Во многих участках имеется слипание серозных покровов. Кровеносные сосуды резко расширены. Выявляются периваскулярные клеточные инфильтраты. Коллагеновые и эластические волокна набухшие, инфильтрированы нейтрофилами, а местами находятся в состоянии фрагментации и образования детрита. Глубина воспалительного поражения достигает тканей, прилежащих к брюшине.

Наши исследования показали, что инстилляция в брюшную полость всех растворов, которые были указаны выше, сопровождается более или менее выраженным воспалением этой серозной оболочки со слипанием её поверхностей. При этом патологическом процессе местами происходит десквамация мезотелия, а также набухание и лимфоидная инфильтрация соединительнотканных волокон базальной мембраны с появлением на её поверхности нитей фибрина. Особенно выраженные изменения наблюдались при вливании в брюшную полость 2 % раствора перекиси водорода. Следует отметить, что даже физиологический раствор вызвал набухание мезотелия. Его клетки становились шаровидными, а между ними появлялись промежутки. Гипертонические растворы обладали более выраженным патологическим действием на митохондрии, эндоплазматическую сеть и комплекс Гольджи.

Введение же жировых веществ, как изолированно, так и в сочетании с 2 % раствором перекиси водорода и других веществ, не приводит к развитию интоксикации и жировых эмболий. Вскрытие крыс, умерщвлённых в течение первых 10 дней с момента начала эксперимента, показало, что в брюшной полости имеется лишь беловатая маслянистая жидкость в прогрессивно убывающем объеме, которая равномерно покрывала всю париетальную и висцеральную брюшину, при этом спаек, пластов фибрина и абсцессов выявлено не было. Серозная оболочка во всех отделах была блестящей и обычного вида. В ней обнаружено скопление тучных клеток, перегруженных зернами гепарина, который является физиологическим средством в процессе рассасывания соединительной ткани. Миграция нейтрофильных лейкоцитов почти отсутствовала. Лимфатические сосуды были умеренно расширены.

Если жировые эмульсии вводились в инфицированную брюшную полость, то со 2-х по 5-е сутки в ней обнаруживалась асцитическая жидкость соломенного цвета с нитями фибрина, при этом до 5 суток количество экссудата увеличивалось, а затем уменьшалось. К 10 суткам опыта он уже не выявлялся.

При микроскопическом исследовании брюшины у животных, у которых жировые вещества были введены вместе с перекисью водорода, были обнаружены незначительно выраженные пролиферативные процессы со стороны фибробластов и макрофагов с вакуолизацией цитоплазмы последних. Появление гигантских клеток, а также реакцию со стороны тучных клеток (появление в них зерна гепарина) и скопление эозинофилов, полнокровие сосудов брыжейки можно рассматривать как проявление физиологической резорбционной способности брюшины, активированной жировыми веществами. Десквамация мезотелия была незначительной.

При гистологическом исследовании брюшины у животных с микробным перитонитом, у которых он был вызнан сутки назад, а затем им были влиты жировые эмульсии, были выявлены в ней воспалительные изменения, но они были менее выражены, чем у животных, у которых эти вещества не применялись. Слипания листков брюшины не наблюдалось. Десквамация мезотелия не прогрессировала.

Изучение результатов исследований через 8–12 месяцев с момента их начала показали, что введение жировых эмульсий в брюшную полость, уже пораженную воспалительным процессом, сопровождается образованием лимфоидных инфильтратов с большим числом тучных клеток, при этом диафрагмальная брюшина была значительно утолщена, но она была свободной от сращений с внутренними органами.

Таким образом, если сравнить данные наших экспериментальных исследований с данными литературы, то можно определить некоторые отличительные их особенности. Если макроскопические и микроскопические данные, связанные с вливанием в брюшную полость растворов, почти не отличались от описанных выше фаз острого перитонита, то опыты с применением жировых эмульсий заметно отличались от них. Так, инстилляция даже физиологического раствора сопровождалась развитием в этой серозной оболочке воспалительного процесса с изменением поверхностного электрического потенциала, что приводило к слипанию разноименных участков брюшины между собою. Воздействовать на этот патологический процесс можно было путем вливания интраперитонеально жировых эмульсий. Это четко было доказано в процессе проведения эксперимента. Было установлено, что жировые эмульсии выполняют роль изолятора.

Таким образом, наши многочисленные экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о правильности этой гипотезы. Она объясняет причину развития слипчивого процесса в брюшной полости при любом виде повреждения брюшины. В естественных условиях роль изолятора отводится лимфе. Другие жидкости в нормальных условиях просочиться в эту полость не могут.

По мнению многих ученых, процессы транссудации и всасывания находятся в тесной взаимосвязи с движением жидкости в брюшной полости. На скорость циркуляции жидкости оказывает влияние присасывающее действие диафрагмы, перистальтика кишечника, пульсация аорты и крупных артериальных стволов. Различают экскрецию и секрецию брюшины. Экскреция представляет собою пассивный феномен, который зависит от давления в портальной вене и от общего венозного давления. При экскреции в брюшной полости обнаруживается простой транссудат. Он обычно состоит из сыворотки, муцина и клеточных элементов. Секреция же происходит активно. Считают, что серозная жидкость секретируется или мезотелием или клетками гистиоцитарного типа. Процесс же всасывания жидкости из этой полости происходит за счет законов осмоса, диффузии и фильтрации, при этом брюшина является как бы мембраной диализатора. Однако все эти теории не касаются вопросов, касающихся проблем обозначенных данным исследованием. Ни в одной из них не затрагивается проблема влияния электрического потенциала на развитие слипчивого процесса в брюшной полости.

Выводы

1. При повреждении или воспалении брюшины в зоне патологического процесса происходит смена отрицательного электрического потенциала на положительный.

2. Изменение электрического потенциала сопровождается развитием слипчивого процесса в брюшной полости.

3. Наличие в норме однотипного электрического потенциала по всей поверхности этой серозной оболочки обеспечивает физиологическую моторную деятельность желудочно-кишечного тракта.

4. В естественной среде обитания такое изменение потенциалов может обеспечить выживание животных при проникающих ранениях брюшной полости.

5. Данный физиологический процесс нужно учитывать при выполнении того или иного оперативного пособия, то есть или усиливать его, или замедлять.

6. В качестве фактора, который будет блокировать этот слипчивый процесс, можно использовать жировые эмульсии, выполняющие роль изолятора.

7. Особое значение в использовании жировых эмульсий имеет при осуществлении перитонеального лаважа-диализа при остром перитоните.

8. В естественных условиях роль стабилизатора электрического потенциала на всей поверхности брюшины выполняет лимфа, которая содержит в себе эмульгированные жировые вещества, поступившие с пищей, а затем всосавшиеся из кишечника.