Что такое бурые водоросли

Бурые водоросли

Строение ламинарии

Ламинария сахарная может достигать в длину до 60 м. Тело водоросли подразделяется на таллом (слоевище), стволик, ризоиды. Внешне напоминает лист на черешке. Вода всасывается всей поверхностью слоевища (таллома), ризоиды выполняют исключительно функцию прикрепления к субстрату.

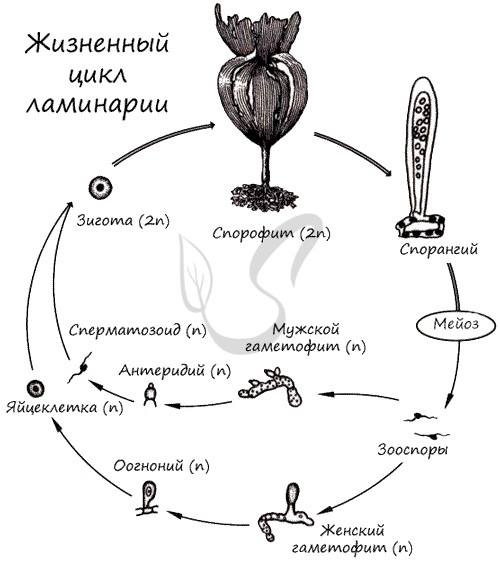

Жизненный цикл

Значение бурых водорослей

Бурые водоросли являются основным источником органического вещества в прибрежной зоне (являются звеном в цепи питания). Служат для морских животных местом размножения, укрытия и питания.

Не самое лучшее значение бурых водорослей состоит в том, что они очень любят участвовать в обрастании морских судов, ухудшая тем самым их характеристики.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ

Полезное

Смотреть что такое «БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ» в других словарях:

Бурые водоросли — Бурые водоросли … Википедия

БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ — (Phaeophyta), отдел ВОДОРОСЛЕЙ желто бурого цвета, часть царства ПРОТОКТИСТОВ. Некоторые биологи относят бурые водоросли к растениям. Простейшие организмы, принадлежащие к этому отделу, являются, в основном, морскими, обитающими, как правило, в… … Научно-технический энциклопедический словарь

Бурые водоросли — (Phaeophyta) тип споровых растений, включающий 240 родов (1500 видов), из которых 3 пресноводные, остальные морские. Слоевища от оливково зелёного до темно бурого цвета из за присутствия в хроматофорах особого бурого пигмента фукоксантина … Большая советская энциклопедия

бурые водоросли — многоклеточные водоросли бурой окраски. Нередко образуют подводные «леса». Размножение бесполое (спорами) и половое. Около 1500 видов (250 родов), главным образом в прибрежной полосе холодных морей. Используются для получения кормовой муки, йода … Энциклопедический словарь

Бурые водоросли — (Phaeophyceae) группа морских водорослей, общим признаком которых является присутствие в хроматофорах особого бурого пигмента фикофеина (см. Темноцветные водоросли) … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ (Phaeophyta) — отдел водорослей с характерной желтовато бурой окраской слоевища, обусловленной наличием большого количества желтых и бурых пигментов. Запасные питательные вещества в основном ламинарии и маннит. Б. в. делятся на два кл. фэозооспоровые… … Словарь ботанических терминов

Отдел бурые водоросли (Phaeophyta) — К отделу бурых водорослей относятся многочисленные, преимущественно макроскопические водоросли, общим внешним признаком которых служит желтовато бурая окраска их слоевищ, вызванная наличием у них большого количества желтых и бурых… … Биологическая энциклопедия

ВОДОРОСЛИ — (Algae), сборная группа низших, обычно водных, растений. Одноклеточные (от долей мкм), колониальные и многоклеточные (дл. до 60 м), иногда тканевого строения. Части слоевища не специализированы на фотосинтезирующие и поглощающие. Сосудистая… … Биологический энциклопедический словарь

Бурые водоросли

Бурые водоросли (лат. Phaeophyceae ) — отдел автотрофных хромистов. В жизненном цикле всех представителей присутствуют многоклеточные стадии. Преимущественно морские формы, лишь восемь видов перешли к существованию в пресных водоёмах.

Бурые водоросли включают 1500 видов, которые объединены в 265 родов, из которых достаточно известны Ламинария ( Laminaria ), Саргасс ( Sargassum ), Цистозейра ( Cystoseira ).

Бурые водоросли в хроматофорах содержат бурый пигмент фукоксантин (C40H56O6). Этот пигмент маскирует остальные пигменты.

В отличие от других водорослей, для бурых водорослей характерны многоклеточные волоски с базальной зоной роста.

Некоторые бурые водоросли, например, вакамэ, употребляются в пищу.

Содержание

Строение

Среди бурых водорослей отсутствуют одноклеточные и колониальные формы, все особи многоклеточные. Встречаются как однолетние, так и многолетние виды, возраст которых может достигать 15-18 лет.

У бурых водорослей талломы могут быть микроскопическими или достигать нескольких десятков метров (например, у Macrocystis, Nereocystis). Форма талломов самая разнообразная: стелющиеся или вертикально стоящие нити, корочки, пластинки (простые или рассечённые), мешки, ветвящиеся кустики. Прикрепление талломов осуществляется с помощью ризоидов или подошвы. Для удержания в вертикальном положении у ряда бурых водорослей образуются воздушные пузыри, заполненные газом.

Наиболее сложно устроены талломы ламинариевых и фукусовых. Их слоевища имеют признаки тканевой дифференцировки со специализацией клеток. В их талломе можно различить: кору, состоящую из нескольких слоёв интенсивно окрашенных клеток; сердцевину, состоящую из бесцветных клеток, часто собранных в нити. У ламинариевых в сердцевине образуются ситовидные трубки и трубчатые нити. Сердцевина выполняет не только транспортную функцию, но и механическую, так как в ней находятся нити с толстыми продольными стенками. Между корой и сердцевиной у многих бурых водорослей может находиться промежуточный слой из крупных бесцветных клеток.

Рост таллома у бурых водорослей чаще всего интеркалярный и апикальный, реже базальный. Интеркалярный рост может быть диффузный или имеется зона роста. У крупных представителей интеркалярная меристема расположена в месте перехода «черешка» в «листовую пластинку». Крупные водоросли также имеют меристематическую зону на поверхности таллома, так называемую меристодерму (своеобразный аналог камбия высших растений).

Необычный тип меристемы, который встречается только у некоторых бурых водорослей, — трихоталлическая меристема, развитие клеток которой происходит в основании настоящих волосков. Настоящие волоски размещаются на поверхности меристодермы рассеянно или пучками и часто погружены своим основанием в особые углубления — криптосомы.

Жгутики

Жгутиковые стадии в жизненном цикле бурых водорослей представлены только гаметами и зооспорами. Два неравных жгутика прикреплены сбоку (сперматозоиды Dictyota имеют только один жгутик). Обычно длинный перистый жгутик направлен у бурых водорослей вперёд, а гладкий — вбок и назад, но у сперматозоидов ламинариевых, спорохналиевых и десмарестиевых, наоборот, длинный перистый жгутик направлен назад, а короткий гладкий — вперёд. Помимо трёхчастных мастигонем на длинном жгутике присутствуют чешуйки и шипики; его кончик может быть спирально закручен. В основании гладкого жгутика находится базальное вздутие. У сперматозоидов фукусовых вокруг жгутика имеется своеобразная воронкообразная структура — хоботок, поддерживаемая микротрубочками первого корешка.

Базальные тела жгутиков расположены под углом почти 110 градусов и соединены тремя исчерченными лентами. Типичной конфигурацией для бурых водорослей является наличие четырёх микротрубочковых корешков. Один корешок состоит из 7-5 микротрубочек, направлен к переднему концу клетки, где он загибается и идёт назад; другой корешок состоит из 5-4 микротрубочек и направлен в две стороны от базального тела — к переднему и заднему концу клетки; ещё два корешка — короткие, состоят каждый из одной микротрубочки. В корешковой системе отсутствует ризопласт. У ряда бурых водорослей строение корешковой системы отличается от описанного.

Покровы

Клеточная стенка бурых водорослей толстая, двух- или трёхслойная. Внутренний слой содержит преимущественно волокна из целлюлозы, внешний пектиновый слой содержит альгиновую кислоту, её натриевую соль, фукоидан и другие сульфатированные полисахариды.

У бурых водорослей целлюлоза составляет от 1-10 % от сухого веса таллома. Она встречается в виде микрофибрилл, синтезируемых терминальными комплексами, расположенными в плазмалемме. Терминальные комплексы бурых водорослей представляют собой линейные ряды плотно уложенных частиц. Каждая частица состоит из двух субъединиц. Такой линейный комплекс встречается у трибофициевых, красных и некоторых зелёных водорослей.

Фуканы (фукоиданы или аскофилланы) — полимеры L-фукозы и сульфатированных сахаров. Их функция до конца не выяснена. Считается, что они играют важную роль в прикреплении зиготы и её прорастании у фукусовых водорослей.

У некоторых диктиотовых, например у Padina, в клеточных стенках откладывается известь в форме арагонита.

Клеточные структуры

В клетках бурых водорослей встречается от одной до многих пластид. Чаще хлоропласты мелкие, дисковидные, париетальные. Их форма может быть звёздчатой, лентовидной или пластинчатой; форма хлоропластов может меняться с возрастом клетки. Оболочка хлоропласта состоит из четырёх мембран; там, где хлоропласт расположен рядом с ядром, наружная мембрана хлоропластной эндоплазматической сети переходит в наружную мембрану ядра. Перипластидное пространство хорошо развито. Ламеллы трёхтилакоидные; имеется опоясывающая ламелла; хлоропластная ДНК собрана в кольцо.

В хлоропластах содержатся хлорофиллы a,с1, с2. Помимо фукоксантина у бурых водорослей присутствуют другие каротиноиды: β-каротин, виолаксантин, зеаксантин, антераксантин, неоксантин, диадиноксантин и диатоксантин.

Хлоропласты вегетативных клеток Ectocarpales имеют один или несколько грушеобразных пиреноидов, в то время как в вегетативных клетках у Ischigeales, Dictyotales, Laminariales, Sphacelariales хлоропласты без пиреноидов. Гаметы и зооспоры этих порядков содержат хлоропласты с рудиментарным пиреноидом.

Глазок состоит из 40-80 липидных глобул, собранных в один слой; расположен в хлоропласте и ориентирован на базальное вздутие. У бурых водорослей он выполняет функцию линзы, фокусирующей свет на жгутиковое вздутие, которое и является собственно фоторецептором. Для фототаксиса бурых водорослей более эффективным является свет с длиной волны 420 и 460 нм, что, возможно, связано с флавинподобными субстанциями в базальном вздутии заднего жгутика. В жгутиковых клетках ламинарии и близкородственных родов отсутствует фоторецепторный аппарат; у них нет ни глазка, ни базального вздутия. Глазок отсутствует у сперматозоидов десмарестиевых.

Основной запасной продукт — хризоламинарин (β-1,3-связанный глюкан). Он расположен в специальных вакуолях в цитоплазме около пиреноида. Встречаются маннит и липиды (в виде капель масла). Маннит — шестиатомный спирт, который помимо резервной функции выполняет осморегуляторную. Его концентрация внутри клетки зависит от изменения солёности воды.

В молодых клетках бурых водорослей содержатся мелкие и многочисленные вакуоли, которые с возрастом становятся крупнее за счёт слияния. Сократительные вакуоли отсутствуют. В цитоплазме расположены физоиды — везикулы, содержащие феофициновые таннины (флоротаннины). Флоротаннины — полимеры флороглюцина, известны только у бурых водорослей. Функция их, возможно, связана с защитой талломов от выедания животными, например такими, как гастроподы. Они, возможно, ингибируют поселение на поверхности таллома эпифитных водорослей и животных. Предполагают также, что они принимают участие в защите от радиационного повреждения и в аккумуляции тяжёлых металлов. Бесцветные флоротаннины на воздухе окисляются с образованием бурого или тёмного пигмента фикофеина, придающего высушенным бурым водорослям их характерную тёмную окраску.

Ядро чаще всего одно, но у некоторых представителей и с возрастом клетки изредка бывают многоядерными. Например, в клетках Durvillea содержится от 2 до 5 ядер. Ядрышко одно.

Плазмодесмы встречаются, вероятно, в поперечных перегородках всех бурых водорослей, даже у тех, у которых перегородка образуется за счёт впячивания мембраны. Через плазмодесмы осуществляется связь цитоплазмы соседних клеток.

Размножение

Вегетативное размножение у ряда бурых водорослей может осуществляться участками таллома, у видов Sphacelaria — выводковыми веточками; у Fucus на подошве имеется группа клеток, способных к дифференцировке в новый таллом.

Бесполое размножение происходит с помощью зооспор, у некоторых — неподвижными тетра- и моноспорами. Споры бесполого размножения формируются в результате мейоза и последующих митозов в одногнёздных спорангиях.

Половой процесс изо-, гетеро- и оогамный. Гаметы образуются в многогнёздных гаметангиях. В каждом гнезде (клетке) такого гаметангия формируется по одной гамете.

Для бурых водорослей известны половые феромоны, исследование которых активно проводится с 80-х годов прошлого века. Половые феромоны — это растворимые вещества, которые координируют активность клеток при половом размножении. Они активны на расстоянии до 0,5-1 мм. Феромоны бурых водорослей могут или стимулировать раскрытие антеридиев, или привлекать мужские гаметы к женским. Они также принимают участие в изоляции видов. Известно по крайней мере десять феромонов у бурых водорослей, первым из которых был открыт эктокарпен.

Полагают, что феромоны продуцирует большинство (если не все), бурых водорослей, имеющих половое размножение.

Жизненный цикл

У бурых водорослей, имеющих половое размножение, можно выделить два основных типа жизненных циклов. Один — гапло-диплобионтный жизненный цикл со спорической редукцией с изо- или гетероморфной сменой форм развития. Споры бесполого размножения формируются на диплоидных спорофитах, в одногнёздных спорангиях при их формировании происходит мейоз. Гаплоидные зооспоры и тетраспоры прорастают в гаплоидный гаметофит, на котором в многогнёздных гаметангиях формируются гаметы. После слияния гамет диплоидная зигота прорастает в диплоидный спорофит.

Другой тип жизненного цикла — диплобионтный с гаметической редукцией; редукционное деление происходит при образовании гамет. У бурых водорослей место мейоза доказано цитологически по наличию в пахитене синаптонемального комплекса.

Экология и значение

Бурые водоросли широко распространены во всех морях нашей планеты, наибольшего развития достигая в морях умеренных и приполярных широт. В тропиках массовое развитие бурых водорослей приурочено к зимним месяцам, когда понижается температура воды. В морях умеренных и приполярных широт бурный рост их талломов начинается весной, и наибольшего развития они достигают в летние месяцы. Наиболее густые заросли бурых водорослей формируются в верхней сублиторали до глубины 15 м, хотя встречаются от литоральной зоны и до глубины 40-120-200 м. На такую глубину, например в западной части Средиземного моря, проходит только 0,6 % света по отношению к поверхности воды. Ламинариевые могут формировать гигантские подводные леса, такие, например, как вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки. Прикрепляются бурые водоросли к различным субстратам — скалам, камням, гравию, раковинам моллюсков, другим водорослям. Некоторые небольшие бурые водоросли живут внутри тканей других водорослей как эндофиты.

В пресных водах встречаются только 8 видов, относящихся к родам Heribaudiella, Ectocarpus, Sphacelaria, Pseudobodanella, Lithoderma, Pleurocladia и Porterinema. Возможно, H. fluviatilis — обычный компонент речной флоры, но из-за незнания этой группы часто остаётся в пробах незамеченным.

Роль бурых водорослей в природе чрезвычайно велика. Это один из основных источников органического вещества в прибрежной зоне, особенно в морях умеренных и приполярных широт; их заросли служат местом питания, укрытия и размножения многих животных.

Бурые водоросли используют в пищу, на корм скоту, как удобрения, для производства альгинатов и маннита. Ежегодный сбор Laminaria и близких к ней водорослей достигает 2 млн т. сырой массы, более миллиона тонн даёт производство её марикультуры в Китае.

Альгинаты — нетоксичные соединения, обладающие коллоидными свойствами, поэтому они широко используются в пищевой и фармацевтической промышленности. Альгиновая кислота и её соли способны к 200-300-кратному поглощению воды, образуя гели, для которых характерна высокая кислотноустойчивость. В пищевой промышленности они используются в качестве эмульгаторов, стабилизаторов, желирующих и влагоудерживающих компонентов. Например, сухой порошковый альгинат натрия используют в производстве порошкообразных и брикетированных растворимых продуктов (кофе, чай, сухое молоко, кисели и др.) для их быстрого растворения. Водные растворы альгинатов используют для замораживания мясных и рыбных продуктов. В мире в пищевую промышленность идёт порядка 30 % получаемых альгинатов.

В текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности альгинаты используют для загущения красок и усиления прочности их связи с основой. Пропитка тканей некоторыми солями альгиновой кислоты придаёт им водонепроницаемость, кислотоустойчивость и увеличивает механическую прочность. Ряд солей альгиновых кислот используют для получения искусственного шёлка. Во время Второй мировой войны в США и Англии из альгиновой кислоты и её солей производилось большое количество маскировочной ткани и сетей для жилых и промышленных зданий. Альгинаты применяются в металлургии как компонент формовочной земли, в радиоэлектронике — как связующий агент при изготовлении высококачественных ферритов, а также в горнодобывающей, химической и других отраслях промышленности.

В фармацевтической промышленности альгинаты используются для покрытия таблеток, пилюль, в качестве компонентных основ для различных мазей и паст, как гели-носители лекарственных препаратов. В медицине альгинат кальция используют как кровеостанавливающее средство, как сорбент, способствующий выведению радионуклидов (в том числе стронция).

В Северной Америке для получения альгинатов собирают Macrocystis и Nereocystis, на европейском побережье используют виды Laminaria и Ascophyllum. К концу двадцатого столетия ежегодное производство альгинатов в мире достигло 21 500 т: 12 800 т в Европе, 6 700 — в Северной Америке, 1 900 — в Японии и Корее, 100 — в Латинской Америке. В России в 1990 г. было получено всего 32 т пищевого альгината натрия.

Фукоиданы — эффективные антикоагулянты, даже более активные, чем гепарин. Перспективным считается их использование для получения противоопухолевых препаратов и антивирусных соединений. Даже в очень низких концентрациях они могут ингибировать прикрепление вирусов к поверхности клеток. Фукоиданы способны образовывать исключительно прочные и вязкие слизи, что находит применение в получении стабильных эмульсий и суспензий.

Маннит используют как заменитель сахара для больных диабетом. Кроме того, он может быть использован в качестве плазмозаменителя при консервации крови.

Клетки многих бурых водорослей накапливают йод. Его содержание может достигать 0,03 %-0,3 % от свежей массы водорослей, в то время как его содержание в морской воде достигает только 0,000005 % (0,05 мг на литр воды). До 40-х гг. XX в. бурые водоросли использовали для добычи йода.

В последние годы бурые водоросли привлекают внимание в связи со способностью выделять в атмосферу органические бромиды (бромоформ, дибромохлорметан и дибромометан). Ежегодный выброс водорослями органических бромидов достигает 10 000 тонн, что сравнимо с образованием этих веществ промышленностью. Существует мнение о связи выделения органических бромидов с разрушением озона в атмосфере Арктики.

Филогения

Ископаемые находки, которые могут иметь отношение к бурым водорослям, датируются поздним ордовиком (около 450 млн лет) и известны как Winnipegia и Tallocystis из среднего силура (425 млн лет). Но эти находки нельзя точно привязать только к бурым водорослям, так как они схожи и с некоторыми современными зелёными и красными водорослями. Ископаемые находки, которые точно можно связать с современными бурыми водорослями, относятся к миоцену (5-25 млн лет). Это Zonarites и Limnophycus, напоминающие современную Dictyota и др. Молекулярные методы определяют возраст бурых водорослей как 155—200 млн лет.

Бурые — монофилетичная группа, но связи внутри неё до конца не понятны. К настоящему времени данные по анализу нуклеотидных последовательностей ряда генов из-за своей малочисленности пока не отражают полную картину в филогении бурых водорослей. Традиционно к наиболее примитивным бурым водорослям относили эктокарпусовые, но анализ последовательностей генов rbcL, psaA, psaB и их комбинации показывает, что они таковыми не являются. В деревьях, полученных в этих исследованиях, эктокарпусовые располагаются на вершине, а в основании — представители порядка Ishigeales, которые рано отделились от общего дерева бурых водорослей.

Не вызывает сомнений отнесение бурых водорослей к охрофитовым. В рамках этого отдела по ряду особенностей их долгое время считали наиболее близкими к золотистым водорослям. В настоящее время эта точка зрения оспаривается. По ультраструктурным, биохимическим особенностям и по сравнению нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК бурые водоросли ближе всего стоят к трибофициевым. После описания нового класса Schizocladiophyceae в ряде исследований показано, что он является сестринской группой для бурых водорослей.

Бурые водоросли

Бурые водоросли, как и красные, почти всегда обитают в морях и океанах, т. е. в соленой водах. Все они многоклеточные. Среди бурых водорослей есть самые крупные представители среди всех водорослей. Преимущественно бурые водоросли растут на небольшой глубине (до 20 м), хотя есть виды, которые могут обитать на глубине до 100 м. В морях и океанах они образуют своеобразные заросли. Большинство бурых водорослей обитает в приполярных и умеренных широтах. Однако есть и те, которые растут в теплых водах.

Бурые водоросли, также как и зеленые, способны к фотосинтезу, то есть в их клетках содержится зеленый пигмент хлорофилл. Однако у них много также других пигментов, имеющих желтый, бурый, оранжевые цвета. Эти пигменты «перебивают» зеленый цвет растения, придавая ему коричневатый оттенок.

Как известно, все водоросли относятся к низшим растениям. Их тело называется слоевищем, или талломом, настоящих тканей и органов нет. Однако у ряда бурых водорослей наблюдается расчленение тела на подобие органов, можно выделить разные ткани.

Некоторые виды бурых водорослей имеют сложно расчлененное слоевище, имеющее длину более 10 м.

Подавляющее большинство бурых водорослей прикрепляется к подводным предметам. Делают они это с помощью ризоидов или так называемых базальных дисков.

У бурых водорослей наблюдаются различные типы роста. Одни виды растут своей верхушкой, у других все клетки таллома сохраняют способность к делению, у третьих делятся поверхностные клетки, у четвертых есть специальные зоны клеток в теле, деление которых приводит к нарастанию тканей вверху и внизу от них.

Клеточные оболочки бурых водорослей состоят из внутреннего целлюлозного слоя и внешнего студенистого, включающего различные вещества (соли, белки, углеводы и др.).

Клетки имеют по одному ядру, множество мелких дискообразных хлоропластов. Хлоропласты отличаются по строению от хлоропластов высших растений.

В качестве запасного питательного вещества в клетках бурых водорослей откладывается не крахмал, а другой полисахарид и один из спиртов. Клетки содержат вакуоли с полифенольными соединениями.

У бурых водорослей есть как половое, так и бесполое размножение. Они могут размножаться фрагментацией своего таллома, некоторые виды формируют выводковые почки. Бесполое размножение также осуществляется спорами, образующимися в спорангиях. Чаще всего споры подвижны (имеют жгутики), то есть являются зооспорами. Споры дают гаметофит, образующий половые клетки, слияние которых дает начало спорофиту. Таким образом, у бурых водорослей наблюдается чередование поколений. Однако у других видов гаметы образуются спорофитом, то есть гаплоидная стадия представлена только яйцеклетками и сперматозоидами.

Отмечено, что бурые водоросли выбрасывают феромоны, которые стимулируют выход сперматозоидов и их движение к яйцеклеткам.

Наиболее известным представителем бурых водорослей является ламинария, которую человек употребляет в пищу, называя ее морской капустой. У нее есть ризоиды, которыми она прикрепляется к подводным объектам (камням, скалам и др.). У ламинарии есть подобие стебля (стволик), эта часть растения не плоская, а цилиндрическая. Длина стволика до полуметра, от него отходят подобия плоских листовых пластин (по несколько метров каждая).

Человеком бурые водоросли используются не только в пищу, они используются в пищевой и текстильной промышленности, из них изготавливают некоторые лекарства.