Что такое дать на клыка

на клыка

Смотреть что такое «на клыка» в других словарях:

клыка́стый — клыкастый, аст, аста, асто, асты; сравн. ст. ее … Русское словесное ударение

клыка́стый — ая, ое; каст, а, о. разг. С большими клыками. [Зобов] зевает с каким то особым завыванием, так что трещат его скулы и виден большой клыкастый рот. Новиков Прибой, Подводники. [Медведь] разинул клыкастую пасть лайки отскочили в сторону. Арамилев,… … Малый академический словарь

Ширина клыка — 2.1.9. Ширина клыка по ГОСТ 28352. Источник: НПБ 189 00*: Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно пенные. Общие технические требования. Методы испытаний … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Верхняя поверхность клыка — 2.1 Верхняя поверхность клыка Поверхность клыка, на которой располагается груз Источник: ГОСТ 30013 93: Машины напольного транспорта. Плиты грузовые, вилы. Технические условия … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Нижняя поверхность клыка — 2.2 Нижняя поверхность клыка Нижняя горизонтальная и скошенная поверхность клыка Источник: ГОСТ 30013 93: Машины напольного транспорта. Плиты грузовые, вилы. Технические условия … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Скошенная боковая поверхность клыка — 2.8 Скошенная боковая поверхность клыка Скошенная или закругленная боковая поверхность конца клыка, облегчающая вход вил Источник: ГОСТ 30013 93: Машины напольного транспорта. Плиты грузовые, вилы. Технические условия … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Чуйка (приток Клыка) — У этого термина существуют и другие значения, см. Чуйка (значения). Чуйка Характеристика Длина 35 км Бассейн Карское море Бассейн рек → Клык → Байгол → Лебедь → Бия → Обь … Википедия

Бийка (приток Клыка) — У этого термина существуют и другие значения, см. Бийка. Бийка Характеристика Длина 12 км Бассейн Карское море Бассейн рек → Клык → Байгол → Лебедь → Бия → Обь … Википедия

Дать клыка — Жарг. мол. Попробовать (о пище). Максимов, 102 … Большой словарь русских поговорок

Дистопированные зубы: их опасность, особенности, как это лечат

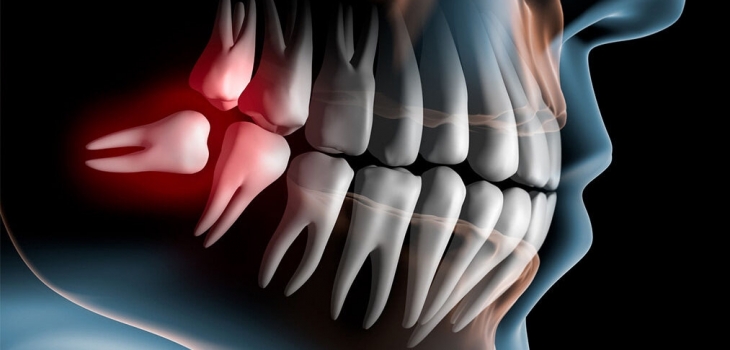

Неправильное положение зуба в челюсти – достаточно распространенное явление. Если стоматолог наблюдает его у пациента, то человеку ставится диагноз «дистопия зуба». Чаще всего проблему наблюдают у так называемых «зубов мудрости» – третьих моляров, уже ставших атавизмом. Но также проблема может коснуться верхних и нижних резцов, клыков, премоляров.

Дистопированный зуб мудрости: что это?

Дистопированный зуб мудрости – это третий моляр, он же «восьмерка», который расположен неправильно относительно остального зубного ряда. Такой зуб почти всегда подлежит удалению.

Частным случаем дистопированного зуба мудрости является непрорезавшаяся, но полностью сформировавшаяся восьмерка, оказавшаяся повернутой параллельно десне. В этом случае зуб есть, хоть его и не видно, и он находится в некорректном положении, поэтому можно говорить о дистопии.

Два примера дистопии зубов

Причины появления дистопированных зубов мудрости

Очень часто дистопия зуба связана с генетическими причинами. Предрасположенность к сдвигу зубных рядов передается по наследству вместе с небольшим размером челюстей и другими моментами индивидуальной внешности, которые могут вызвать смещение зубов. Другими факторами, провоцирующими неправильный рост моляров, резцов и клыков, врачи называют:

Современная стоматология успешно вылечивает пациента, независимо от причин дистопии зуба и его положения в десне. Главное – вовремя обратиться за помощью.

Виды дистопии зубов мудрости

Дистопия зуба мудрости классифицируется в зависимости от того, в какую сторону сдвинута коронка. Выделяют следующие разновидности заболевания:

В наиболее тяжелых случаях можно наблюдать появление зуба вне полости рта: например, внутри носа. Это очень опасно и требует немедленного лечения.

Симптомы дистопии

Симптомы дистопии зубов чаще всего наглядны и легко заметны. Достаточно посмотреть на положение всех элементов зубного ряда, чтобы увидеть, что некоторые из них заняли не свои места или просто растут неровно. Другие симптомы:

Интересно, что я ряде случаев зуба мудрости нет вообще – он не формируется и не прорезывается. Стоматологи называют такой вариант разновидностью нормы.

Последствия дистопии

Хотя дистопия зуба не кажется страшным заболеванием, она может создать немало проблем. Именно поэтому неправильно выросшие зубы мудрости чаще всего удаляют. Среди наиболее неприятных последствий заболевания:

Почти всегда дистопия приводит к неприятным эстетически последствиям, что вызывает у ребенка, а потом и у взрослого, комплексы и неприятие своей внешности. Конечно, это можно проработать с психологом, но куда разумнее и правильнее справиться с причиной, чем бороться с последствиями.

Диагностика дистопии

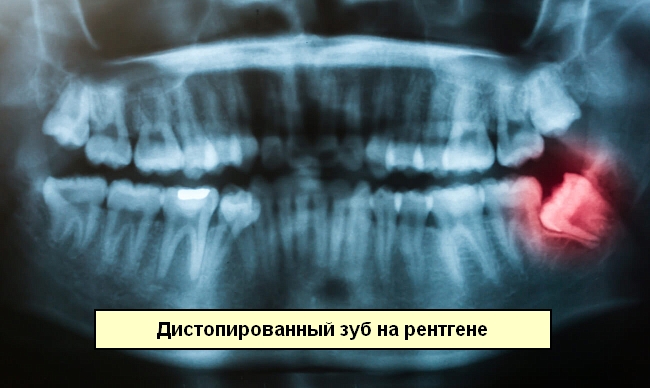

Ортодонт или даже стоматолог-терапевт может легко определить дистопию зуба при обычном осмотре, если аномалия не является сложной. В ряде случаев, когда элемент зубного ряда остается в десне, оказывается в небе или ином месте, во время осмотра можно только заподозрить проблему.

Если врач не нашел какой-то из зубов, который уже должен прорезаться у ребенка (или взрослого, если речь идет о восьмерках), он направляет пациента на рентгеновское исследование. На снимке отлично видны все нарушения и можно увидеть сформированные зубы в мягких тканях. Для уточнения положения и для последующего лечения применяют артопантомографию, создание гипсовых моделей челюстей и делают телерентгенографию.

Когда лучше всего лечить дистопию зубов?

Как и любое стоматологическое нарушение, лечить дистопию нужно сразу же после обнаружения проблемы. Проще всего менять положение зубов в детском и подростковом возрасте (примерно до 18 лет). Это связано со временем формирования костей челюсти. До взрослого возраста кость еще достаточно мягкая, что позволяет легко выравнивать прикус.

Иногда, хотя и редко, для лечения дистопии используются трейнеры. Читайте о них подробнее в статье: Трейнеры для выравнивания зубов: описание, разновидности, советы по использованию

Если речь о коренных дистопированных зубах, то их почти всегда удаляют. Сами по себе третьи моляры считаются атавизмом и необязательным элементом в зубном ряду, к тому же их лечение связано с проблемами и сложностями. Поэтому врачи не пытаются сохранить эти зубы.

Иногда лечение связано не с удалением, а с подтачиванием зуба. Такое решение принимают, если дистопированный элемент не мешает жевательной функции и не нарушает эстетику полости рта. В этом случае рекомендуется постоянно наблюдаться у врача, т. к. такие элементы зубного ряда легко поражаются кариесом. Причем последствия у него намного серьезнее, чем в обычных случаях: неправильное положение зуба стимулирует развитие бактерий, воспаление, осложнения.

Установка брекетов для лечения дистопии клыков

Удаление дистопированного зуба мудрости

Удаление дистопированного зуба мудрости – это достаточно серьезная операция, требующая от врача профессионализма и внимательности. Неправильные действия могут привести к вывиху соседних зубов, нижней челюсти, травме нижнечелюстного канала и другим проблемам. Поэтому очень важно обращаться к опытным специалистам, которые знакомы со спецификой удаления сложных зубов.

Показания к удалению дистопированного зуба

Однозначные показания к удалению:

Практика такова, что у ребенка решение об удалении принимается с учетом всех этих факторов. У взрослого же человека скорее решают оставлять или не оставлять зуб – удаление считается универсальным решением, наиболее простым и безопасным. К нему прибегают почти во всех случаях.

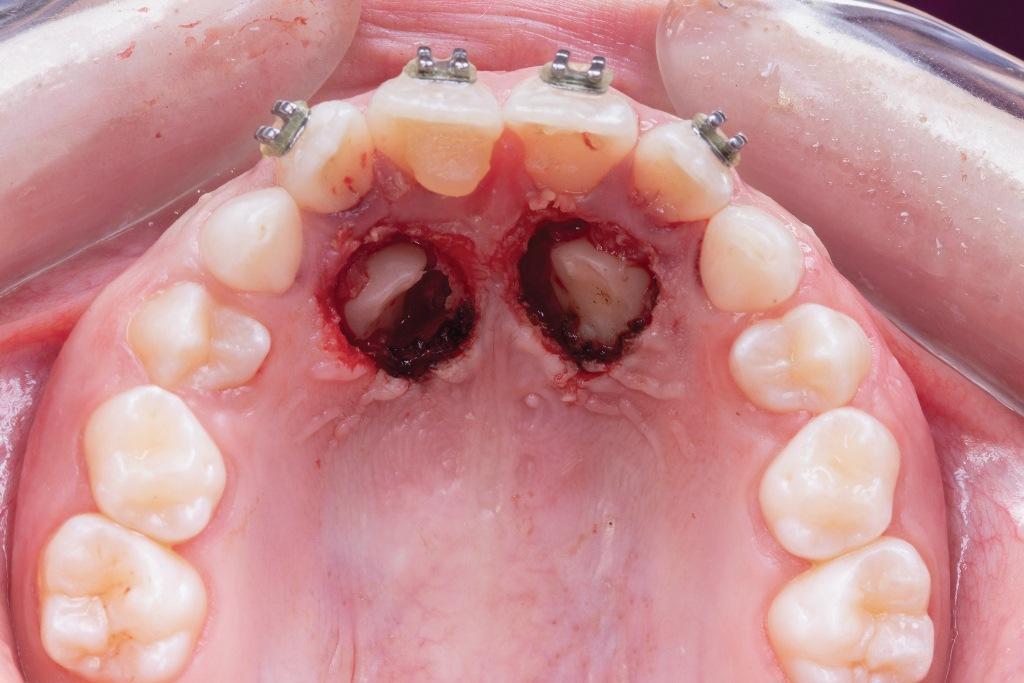

Этапы удаления дистопированного зуба мудрости

Операцию по удалению проводят в несколько этапов. Соблюдение технологии позволяет обезопасить пациента и упростить проведение операции для врача. Также перед началом работы обязательно проводятся подробные исследования: делается полный рентген челюсти, вылечивается весь доступный кариес и т. д.

Во время удаления зуба хирург выполняет следующие действия:

После того, как рана зашита, операция заканчивается, но лечение – нет. Через неделю нужно обязательно прийти к врачу, чтобы снять швы. Также желательно наблюдаться у специалиста в течение 1-2 месяцев, чтобы убедиться, что у удаления не было последствий.

Удаление дистопированного зуба в картинках

Прогноз дистопии

Появление дистопированного зуба у ребенка – не такая уж серьезная проблема (особенно, если он всего один). До того, как у человека заканчивает расти лицевой скелет, нормализовать положение основных зубов можно достаточно быстро. Поэтому рекомендуется начинать лечение сразу же после обнаружения проблемы. В этом случае все зубки скорее всего встанут на место и в дальнейшем, во взрослом возрасте, уже не будут вызывать опасений.

Если же требуется корректировка дистопии у взрослого человека, это почти всегда вызывает немало сложностей. Зубы после 18-20 лет уже не столь подвижны, поэтому для исправления их положения требуется множество подготовительных вмешательств. Куда проще удалить проблемный зуб, чем пытаться поставить его на место.

Будучи вылеченной своевременно, дистопия практически не имеет негативного влияния на дальнейшую жизнь человека. Чаще всего правильный прикус сохраняется на долгое время и не требует наблюдения у врача.

Профилактика дистопии

Стоматологи уверены: если внимательно следить за здоровьем зубов малыша с раннего детства, можно избежать большинства проблем с прикусом. Дистопированные зубы – не исключение, ведь далеко не всегда их появление связано с наследственными факторами. Для профилактики дистопии врачи рекомендуют следующее:

Если вы и ваш ребенок регулярно посещаете врача-стоматолога, то он даст рекомендации, что именно делать в вашем случае.

Выводы. Советы специалиста

Дистопией называют неправильное положение зуба в челюсти: смещение его вперед или назад, вниз или вверх, а также поворот вокруг своей оси или наклон. Появление такой аномалии связано как с наследственными факторами, так и со вредными привычками или механическими повреждениями челюсти. Чем раньше будет обнаружена дистопия, тем проще ее вылечить. У взрослых чаще всего дистопированным оказывается зуб мудрости – третий моляр, т. к. для его прорезывания в челюсти может просто не хватать места.

Последствиями подобных аномалий называют общие нарушения прикуса, частые воспалительные заболевания, нарушение жевательной функции и многое другое. В зависимости от сложности случая, дистопию лечат либо удалением зуба, либо с помощью брекет-систем. Если принято решение об удалении, важно провести операцию аккуратно и корректно. Если лечение начато вовремя, то прогноз у заболевания положительный.

Лечение дистопированных верхних клыков

Верхние клыки являются критически важными зубами для зубного ряда, учитывая особенности их морфологии, положения, защитной функции в структуре окклюзионных взаимодействий, а также объем визуализации в профиле улыбки. Надлежащая позиция клыков в зубной дуге – это один из критериев прогнозированной стабильности результатов проведенного стоматологического лечения.

Дистопия и ретенция зубов может развиваться из-за физического блокирования другими зубами, утолщения костной ткани или слизистой по причине наличия сверхкомплектных зубов, одонтомы или какой-либо другой опухоли. Третьи моляры нижней челюсти характеризуются самой высокой распространенностью случаев дистопии и ретенции, второе же место занимают клыки верхней челюсти. В ходе прорезывания верхние клыки должны преодолеть значительное расстояние от нижнего края орбиты до края костного гребня в условиях, когда все остальные передние зубы уже прорезались. Распространенность дистопии и ретенции верхних клыков составляет около 2%, при чем среди женщин данная патология встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Около 66% случаев дистопии и ретенции верхних клыков составляют ситуации с их смещением в проекцию неба, в то время как остальные 33% припадают на дистопию в вестибулярном положении. Билатеральная дистопия отмечается с 8% уровнем распространенности. В странах Латинской Америки, по данным публикаций авторов из Колумбии, Мексики и Бразилии, распространенность дистопии клыков почти такая же, как в Европе или США. Однако, такие страны, как, например, Греция или Турция, характеризуются несколько более высоким уровнем частоты регистрации случаев вышеупомянутой патологии (на уроне приблизительно 4%).

Дистопия верхних клыков может вызвать смещение других зубов, формирование кисты, резорбцию корней боковых резцов (особенно при ориентации их корней небно), развитие локализированных и распространенных болевых ощущений, а также воспалительные нарушения. Клиницисты должны быть ознакомлены с тем, что разница между хронологическим возрастом ребенка и возрастом прорезывания клыков может достигать 6 месяцев, чтобы по возможности исключить наличие нарушений их развития или прорезывания. Лишь клинический признак отсутствия клыка в зубном ряду в возрасте 12 лет не является доминантным критерием для постановки какого-либо диагноза. Своевременная диагностика и соответствующие вмешательства позволяют более оптимально подойти к вопросу надлежащей окклюзионной коррекции. При неуспешных ранних вмешательствах может понадобиться мультидисциплинарный подход к лечению, который предусматривает реализацию хирургической и ортопедической фаз вмешательства.

Причины дистопии

Потенциальные причины развития дистопии, предложенные Becker и Chaushu, включают: увеличение размера зубного зачатка, одонтому, наличие непрорезавшегося зуба на пути проблемной единицы зубного ряда, запоздалое прорезывание смежных зубов, а также наличие или отсутствие боковых резцов. Три основных критерия должны быть учтены для надлежащей оценки состояния дистопированных верхних клыков: диагностические принципы, план лечения и биомеханические принципы. Для адекватной оценки имеющегося нарушения необходимо использовать как клинические, так и рентгенологические методы диагностики. План лечения дистопии клыков часто предусматривает тесное взаимодействие между ортодонтом и челюстно-лицевым хирургом. Реализация биомеханических принципов должна учитывать возможности эффективного приложения и ориентации векторов ортодонтических сил с терапевтической целью.

Bishara условно разделил все причины дистопии на местные и общие. Среди общих причин автор выделил нарушения в структуре щитовидной железы, гиповитаминоз витаминов А и D, инфекционные заболевания, облучение, и несколько синдромов, среди которых синдром Крузона и синдром Дауна. Местные причины дистопии включают наличие сверхкомплектных зубов, одонтом, травм в раннем возрасте, расщепление губы или неба. Другие потенциальные причины связаны с аномалиями морфологии или положения зубного зачатка, нарушениями пути прорезывания клыков, анкилозом пародонтальной связки, длительной ретенцией или наоборот слишком быстрой потерей молочных клыков, ятрогенными причинами, раздвоением корней или влиянием идиопатических факторов.

Принято считать, что специфической причиной щечной ретенции клыков верхней челюсти являются дефицит пространства в зубном ряду или же недостаточная длина зубной дуги. Томографические исследования продемонстрировали наличие взаимосвязи между узкой формой верхней челюсти и щечной ретенцией клыков. Но подобных ассоциаций не было обнаружено в отношении небной дистопии и ретенции клыков верхней челюсти. Jacobs сообщил о влиянии фактора несоответствия размеров зубов на возможность развития ретенции клыков, при этом они более склонны к подобным нарушениям из-за их значительно большего пути прорезывания по сравнению с другими зубами. Becker предположил, что небная ретенция клыков может быть вызвана отсутствием направления со стороны корней латеральных резцов (при отсутствии или морфологической деформации последних). Другие авторы ссылаются на генетические причины, стоящие за ретенцией клыков, и включающие микродонтию латеральных резцов, гипоплазию эмали, неполноценное прорезывание временных моляров, или дистально нарушенный паттерн прорезывания вторых премоляров. Peck и коллеги связывают небную дистопию и ретенцию клыков с более широким комплексом хромосомных нарушений.

Планирование хирургических/ортодонтических вмешательств и алгоритм выбора таковых

Чтобы помочь клиницистам определить оптимальный метод лечения ретенции клыков верхней челюсти, ниже будет представлен алгоритм выбора хирургических и ортодонтических типов вмешательств.

Диагностика ретенции клыков

Диагностический процесс должен следовать логической последовательности и включать в себя подробный анализ данных личного и семейного анамнеза имеющихся стоматологических нарушений, результаты комплексного клинического обследования, которое в свою очередь включает: пальпацию, рентгенологический скрининг посредством ортопантомографии, латеральной цефалографии и рентгенографии в верхней окклюзионной проекции. Рекомендовано получить также дополнительные прицельные снимки по методике Кларка, хотя с точки зрения экономической эффективности ортопантомография является более аргументированным диагностическим подходом. Для более детализированного анализа можно использовать метод конусно-лучевой компьютерной томографии. Последний позволяет диагностировать корневую резорбцию соседних зубов, возможную транспозицию между боковыми резцами и клыками, а также траекторию прорезывания клыков в случаях ее проектирования над апикальными участками боковых резцов. Кроме того, КЛКТ позволяет идентифицировать расщепление корня и признаки его анкилотических изменений. По данным Ericson и Kurol, данные КЛКТ подтверждают наличие признаков корневой резорбции у 38% латеральных резцов верхней челюсти и у 9% центральных резцов верхней челюсти по причине ретенции клыков (фото 1 и 2).

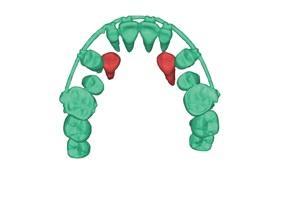

Фото 1. Скан небно ретинированных клыков (вид спереди).

Фото 2. Скан небно ретинированных клыков (окклюзионный вид).

Метод КЛКТ и ретенция клыков

Являясь ценным инструментом рентген-диагностики, использование КЛКТ показано в зависимости от объема и сути информации, которую врач получил в ходе клинического обследования. Применение КЛКТ должно быть обосновано с учетом индивидуальных потребностей каждого отдельного пациента. Это означает, что КЛКТ не должно рассматриваться в качестве первого метода визуализации при отсутствии клинических подозрений на наличие ретенции клыков верхней челюсти. Локализованная КЛКТ-визуализация оправдана только после проведения тщательной клинической оценки и в случаях, когда другие рентгенологические методы диагностики не обеспечивают получения необходимых данных для идентификации или дифференциации патологии. Несмотря на то, что интуитивно можно предположить, что 3-мерная визуализация, конечно же, лучше 2-мерной, в случаях ретинированных клыков данное предположение не было является полностью однозначным. Систематические обзоры, в которых сравнивались диагностические подходы к верификации и оценке ретенции клыков при помощи КЛКТ и традиционных методов визуализации, показали, что, хотя КЛКТ и способствует большей согласованности в постановке диагноза, но выбор различных методов лечения одной и той же патологии у разных врачей-стоматологов продолжает варьировать. Другими словами, КЛКТ не устраняет различий в имеющихся личных предпочтениях относительно выбора метода лечения среди стоматологов. Поэтому ортопантомография во многих случаях остается наиболее целесообразным методом рентгенологической диагностики. Аналогичный вывод был сделан и в ходе исследований ангуляции и положения ретинированных клыков: несмотря на то, что КЛКТ позволяет более точно оценить вышеупомянутые параметры, план лечения данного нарушения в значительной мере варьирует среди разных врачей-стоматологов, то есть уровень пациент-ориентированной эффективности лечения ретенции клыков остается достаточно низким, несмотря на факт применения томографического метода. Таким образом, нет убедительных доказательств того, что КЛКТ должна расцениваться в качестве диагностического метода первой линии в случаях оценки ретенции клыков верхней челюсти, хотя применение данного метода показано в случаях, когда результаты двухмерной диагностики не обеспечивают надлежащего набора диагностически важной информации.

Открытая или закрытая техника хирургического вмешательства?

В систематическом обзоре литературы, посвященном анализу методов лечения ретинированных клыков с высоким расположением в нёбе, Parkin и коллеги пришли к выводу, что имеющиеся доказательства не позволяют констатировать более высокую эффективность методов закрытого или открытого оперативного вмешательства при их сравнении. Ни одна из вышеупомянутых техник не характеризовалась лучшим исходом лечения в отношении параметров десневой эстетики, стоматологического здоровья и комфорта пациента. Авторы рекомендовали проведение более детализированных рандомизированных исследований. В другом систематическом обзоре Sampaziotis и коллеги сравнивали эффективность открытых и закрытых оперативных подходов для решения проблемы ретенированных клыков верхней челюсти. Исследователи также пришли к выводу, что разница в пародонтальных и эстетических исходах этих двух методов лечения является несущественной. Уровень послеоперационного дискомфорта у пациентов обеих групп сравнения был аналогичным. Единственная разница состояла в том, что техника открытого хирургического вмешательства требовала меньшего количества временных затрат, хотя такой вывод базировался всего лишь на результатах двух проанализированных исследований. В систематическом обзоре с метаанализом Cassina и соавторы пришли к выводу, что метод открытого хирургического вмешательства характеризуется меньшие риском развития анкилоза и более коротким необходимым периодом тяги ретенированных клыков. При этом необходимо отметить, что в данном систематическом обзоре было проанализировано лишь незначительное количество клинических исследований. Для формулировки целевых клинических рекомендаций относительно выбора того или иного метода лечения, исследователи рекомендовали провести контролируемые рандомизированные исследования. Недостатком метода закрытого индуцированного прорезывания клыков является то, что при потере устойчивости используемых ортодонтических аппаратов, требуется проведение дополнительных хирургических вмешательств. Кроме того, поскольку зуб находится внутри костной ткани, то значительно труднее контролировать вектор силы, следовательно, тракция, по сути, является слепым передвижением. Кроме того, в случаях реализации закрытого типа вмешательств повышается риск развития анкилоза. Именно поэтому многие врачи предпочитают технику открытого перемещения клыков, хотя одного консенсусного решения по этому поводу пока что до сих пор не сформировано.

Учет места на раннем этапе лечения ретенированных клыков

Удаление временного клыка является простейшим методом профилактики развития ретенции постоянных клыков. Данную манипуляцию можно проводить изолированно, или же в комбинации с использованием держателя места, по типу кнопки Nance или челюстно-небной дуги. В отдельных случаях можно применять аппарат для расширения зубной дуги. Jacobs подчеркнул важность коррекции недостатка пространства зубного ряда на верхней челюсти, а Baccetti, в свою очередь, отметил важность раннего расширения неба в период смешанного прикуса для профилактики развития ранних признаков ретенции. Расширение неба является эффективным и финансово целесообразным методом восстановления ширины зубной дуги для избегания проблем с прикусом в будущем. Детские стоматологи должны рекомендовать проведение ортопантомографического исследования для пациентов в возрасте от 7 до 11 лет. По данным ортопантомографии можно объективно оценить близость коронки клыка по отношению к корням латерального и центрального резцов. После удаления временных клыков условия клинической ситуации могут заметно улучшиться даже при признаках резорбции корней боковых резцов. Однако, нужно понимать, что ранняя экстракции молочных клыков работает не всегда.

В рандомизированном клиническом контролируемом исследовании Naoumova и Kjellberg предоставили четкий алгоритм для временного удаления молочных клыков. Когда потенциально ретинированные постоянные клыки находятся в секторе 2 (между дистальной поверхностью латерального резца и срединной линией латерального резца) или в секторе 3 (между срединной линией латерального резца и дистальной стороной центрального резца), и их условной наклон к вертикальной плоскости составляет 20-30 градусов, удаление временных клыков показано с профилактической целью. В случаях же, когда наклон составляет меньше 20 градусов или больше 30 градусов, экстракция временных клыков в значительной мере не повлияет на результат ретенции постоянных зубов. То же самое относится к постоянным клыкам, ретинированным в секторах 1 (молочный клык), 4 (от дистальной части центрального резца до срединной линии центрального резца) или 5 (от срединной линии центрального резца до срединной линии верхнечелюстной дуги). Обнажение и направление ретенированных клыков от поверхностей близнаходящихся корней зубов проводиться хирургическим путем. Авторами было предложено продвигать клык сначала небно или щечно, в зависимости от ситуации, а после того – дистально. У пациентов с выраженной скученностью зубов рекомендовано оценить реакцию ретинированного клыка на тракцию перед тем, как принимать решение относительно удаления премоляра.

Рекомендации по анкоражу ретинированных зубов

Для ортодонтического вытягивания ретенированных зубов используют дугу из нержавеющей стали с прямоугольным сечением или толстую транспалатинальную балку достаточного уровня жесткости. Применение данных материалов для тяги крайне важно в случаях небной ретенции клыков. В процессе ортодонтического лечения данных зубов необходимо отказаться от использования гибких дуг, поскольку действие таковых может спровоцировать развитие нежелательных побочных эффектов в области соседних зубов в процессе тяги клыков. Достаточный внутридуговой анкораж может быть достигнут путем применения ортодонтической проволоки размером 0,019 x 0,025 в пазе 0,022. Такой подход предотвращает деформацию дуги, изменение прикуса по открытому типу, интрузию соседних зубов и обеспечивает профилактику ассоциированных осложнений. В качестве внешних элементов как альтернативных возможностей для фиксации могут применять расширители типа swing gate, транспалатинальные дуги, расширители Хасса, квадроспирали, расширители Hyrax и ортодонтические имплантаты. В случаях применения транспалатинальной балки механизм ее действия состоит в том, чтобы использовать консольные разгибатели для вытяжения пораженного клыка в проекцию нёба. После этого проводят непосредственно вытягивание клыка и нормализацию его положения с помощью позиционных дуг (фото 3-4).

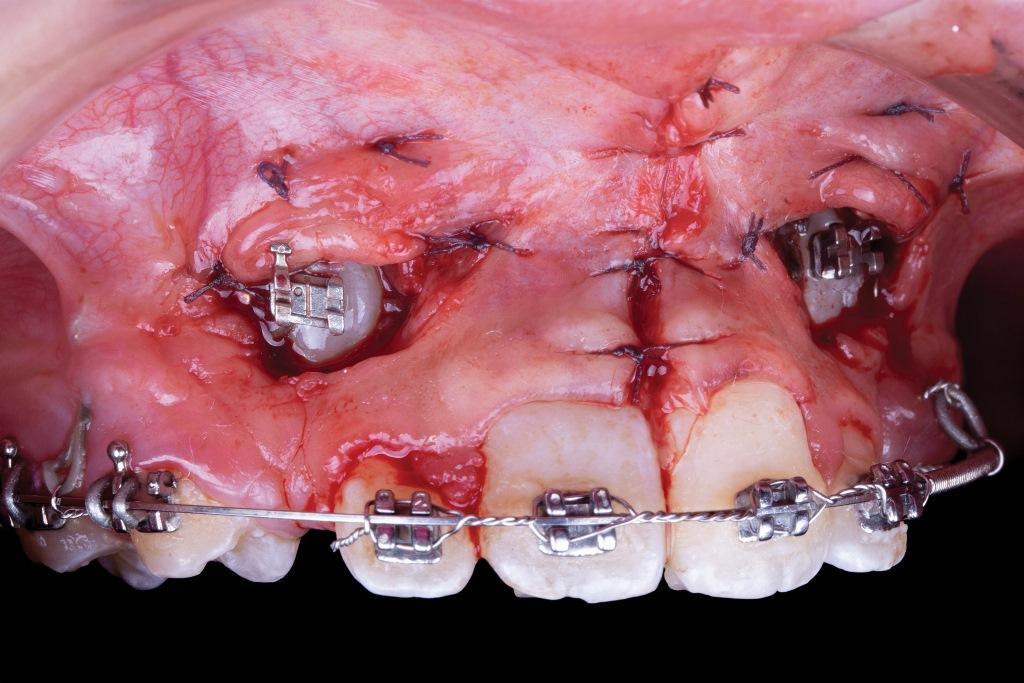

Фото 3. Аппарат типа swinging gate для прямой тяги небно ретинированных клыков в ходе реализации метода открытого хирургического вмешательства.

Фото 4. Обнажения небно ретинированного клыка. Транснебная балка использовалась в качестве анкоража с дополнительной ручкой для обеспечения тяги клыка.

Рекомендации по активации ретинированных клыков

Векторы силы, действующей на клыки, должны обеспечивать их смещение в сторону от корней соседних зубов, особенно в случаях если ретинированные зубы находятся смежно с корнями латеральных резцов. При глубокой небной ретенции активация клыков должна проходить сначала окклюзионно, а потом дистально, чтобы добиться необходимого положения в зубной дуге. Для усиления тяги могут применятся эластичные цепочки или нити, никелево-титановые пружины, вспомогательные экструзионные пружины, баллистные пружины, консольные рычаги и ортодонтические имплантаты. При подозрении на развитие анкилоза следует уменьшить силу тракции и направить пациента к пародонтологу. В таких случаях рекомендуется получить простой периапикальный рентгеновский снимок для оценки наличия остеоидной ткани, чтобы убедиться, что ткань пародонта следует за зубом в ходе его продвижения.

Время лечения ретенированных клыков

При оценке продолжительности ортодонтического лечения Fink и Smith проанализировали деятельность шести частных ортодонтических клиник и 118 клинических случаев пациентов без признаков ретенции клыков и пришли к выводу, что среднее время ортодонтического лечения составляло приблизительно 23,1 месяца с диапазоном от 19,4 до 27,9 месяцев. В другом исследовании было проведено оценку продолжительности лечения у подростков с небной ретенцией клыков методом закрытого ортодонтического прорезывания. В случаях односторонней ретенции среднее время лечения составляло 25,8 месяцев, в то время как при двусторонней ретенции оно увеличивалось до 32,3 месяцев. Аналогичное исследование было проведено и среди взрослых с небной ретенцией клыков, которых лечили по такому же протоколу. Оказалось, что показатель успешности лечения у взрослых пациентов составлял 69,5% по сравнению со 100% успешностью, зарегистрированной среди подростков. Еще одно интересное открытие заключалось в том, что во всех случаях неуспешного исхода лечения патологии непрорезывания клыков, возраст пациентов превышал 30 лет.

Техники вмешательства при вестибулярной ретенции клыков

Приблизительно треть всех клинических случаев ретенции клыков припадает на их вестибулярную транспозицию. В подобных случаях используют одну из двух вышеописанных техник вмешательства:

2. Метод формирования апикально репозиционированного лоскута является вариантом вмешательства при дефиците кератинизированной десневой ткани, и предпочтительным в случаях локализации клыка мезиальнее по отношению к латеральному резцу. Лоскут должен быть закреплен и адаптирован к зубу. Противопоказанием для формирования апикально репозиционированного лоскута является риск развития рецессии десны и образование неровного края десен, а также потенциальная необходимость проведения обширной костной пластики. Первичный разрез выполняют с помощью лезвия 15 c проекции гребня, чтобы таким образом получить максимальный объем ороговевших десен. После этого проводят вертикальные разрезы, и лоскут перемещают в латеральном или апикальном направлении. Дизайн лоскута предусматривает одинаковую ширину основы и коронковой части лоскута, либо же основа может быть несколько уже; толщина лоскута должна составлять 4-5 мм, чтобы обеспечить его надлежащую ширину в мезиодистальном направлении, расширяясь до 1,5 мм за угол зуба (фото 5-6). Кость, покрывающая ретинированный зуб, должна быть удалена кюреткой или бором для обнаружения поверхности коронки. После этого лоскут позиционируют на уровне цементно-эмалевой границы, и фиксируют при помощи швов для обеспечения надлежащей стабильности. В зависимости от уровня ретенции, можно использовать пародонтальную повязку, для того чтобы предупредить зарастание мягких тканей. Брекет устанавливают во время проведения процедуры формирования лоскута, либо же через 10 дней. Если ретинированный клык находиться слишком апикально, используют технику закрытого ортодонтического прорезывания. Ортодонтическая фаза в таком случае начинается на 4-6 неделе после хирургического обнажения. В случаях, когда клык окружен широким фолликулом, разрез на лоскут необходимо делать шире размера фолликула, чтобы добиться надлежащей последующей адаптации лоскута к зубу и костной ткани. При адекватной адаптации лоскута он не смещается при движениях губы.

Фото 5. Применение апикально смещенного лоскута в ходе лечения двухсторонней ретенции клыков. В ходе манипуляции было проведено высечение срединной уздечки, а также установка брекетов.

Фото 6. После ортодонтической фазы лечения клыки были спозиционированы в зубном ряду.

Хирургические методы лечения небной ретенции клыков

Для обнажения небно-ретенированных клыков можно использовать два хирургических подхода: метод открытого вмешательства с трапециевидным или полулунным лоскутом, или же метод закрытого вмешательства.

Метод открытого хирургического вмешательства. Полулунный косой разрез проводят 15-ым лезвием или же лезвием 15с с мезио-небной стороны зуба, продолжая его на дистально небную сторону. Разрез проводят на всю глубину тканей до кости, после чего полнотканный лоскут сепарируют посредством надкостничного элеватора. Костную ткань, перекрывающую клык, удаляют посредством кюреты или роторного инструмента. Фолликул вырезают и выскабливают для полного обнажения клыка, формируя условия для фиксации брекета. На брекет фиксируют лигатуру для тяги. Гемостаз обеспечивают за счет местной анестезии, костного воска, или губки, смоченной в растворе анестетика с концентрацией адреналина 1:50000. Для фенестрации тканей десны в проекции брекета используют новое лезвие 15с, таким образом, как бы формируя окно для доступа к брекету через лоскут, который зафиксирован швами. Пародонтальную повязку применяют при необходимости. В случаях необходимости приложения прямой тяги ортодонтическую силу прикладывают через 2 недели после операции, до того же – предоставляют зубу шанс самостоятельно прорезаться в направлении окклюзионной плоскости, после чего могут корректировать его положение в зубном ряду (фото 7-8).

Фото 7. Спонтанное прорезывания ретинированных клыков через 7 месяцев после их хирургического обнажения.

Фото 8. После прорезывания клыков до уровня окклюзионной плоскости они были помещены в зубной ряд посредством ортодонтической тяги. Общая продолжительность лечения составляла 12 месяцев.

Осложнения в ходе хирургического/ортодонтического лечения ретинированных зубов

Осложнения, с которыми ортодонты могут столкнуться при лечении ретинированных зубов, включают девитализацию, необходимость проведения повторного обнажения, анкилоз, повреждение соседних зубов и внешнюю резорбция корня. Адекватный протокол лечения позволяет сохранить целостность пародонтального прикрепления. На сегодняшний день нет исследований, объясняющих разницу в результатах лечения ретенции клыков между взрослыми и подростками. Было высказано предположение, что пародонтальная связка вокруг непрорезавшихся клыков атрофируется у пожилых пациентов, таким образом, замедляя их передвижение и делая его менее предсказуемым. Применение метода КЛКТ позволяет комплексно оценить морфологию зуба и корня, а также окружающего пародонтального комплекса. В случаях отсутствия связочного пространства или при крючкообразном апексе необходимо провести более тщательное планирование вмешательства, дабы избежать развития анкилоза. Распространенность анкилоза увеличивается с возрастом, следовательно – уменьшается возможность успешного лечения ретенированных клыков. Пациенты должны быть проинформированы о рисках и преимуществах лечения анкилозированных клыков, чтобы иметь возможность выбрать между ортодонтическим лечением и возможной экстракцией, или же дальнейшей имплантацией.

Побочные реакции со стороны пародонта

Подходящий хирургический подход имеет решающее значение для прогнозирования состояния мягких тканей и пародонта в ходе лечения ретенированных клыков. Быстрые передвижения, тяжелые нагрузки и плохая гигиена полости рта в наибольшей мере ответственны за возможную негативную реакцию на лечение со стороны пародонта. Маргинальная потеря костного объема, рецессия десен и повышенная чувствительность являются осложнениями длительного ортодонтического лечения. Для оптимизации времени лечения некоторые врачи предлагают использовать подходы с формированием перфораций и туннелей, хотя другие специалисты считают данные подходы пародонтально-компрометирующими. Ведь если в ходе лечения все же удаться спозиционировать клык в необходимое положение, то у пациента останется пародонтальный дефект, требующий проведения аугментационного вмешательства для восстановления целостности тканей.

Резорбция корня ретинированного клыка и/или соседних зубов

При обычном ортодонтическом лечении неретинированных зубов риск резорбции корня связан напрямую с продолжительностью лечения. При этом передние зубы верхней и нижней челюсти более чувствительные к риску развития корневой резорбции. Другими факторами, ассоциированными с большей возможностью резорбтивного поражения являются передняя ретракция, экстракция зубов, значительные ортодонтические силы и нарушения формы апикального участка зубов. Remington и коллеги наблюдали за огромной выборкой пациентов на протяжении 10 лет после завершения их лечения. Они пришли к выводу, что если развитие резорбции связано с лечением, то остановка передвижения зубов под влиянием ортодонтической тяги скорее всего позволит прекратить резорбтивный процесс.

Ericson и коллеги сообщили, что вероятность резорбции корней боковых резцов была в 3-4 раза выше у женщин, чем у мужчин, в случаях лечения ретеинированных клыков. Кроме того, диагностика резорбтивной патологии у женщин посредством КЛКТ является более точной, чем у мужчин. Вообще КЛКТ позволяет идентифицировать на 50% больше случаев корневой резорбции, нежели двухмерные рентгенологические снимки. До конца так и непонятно, каков же механизм резорбции корней боковых и центральных резцов в случаях лечения ретенции клыков. Возможно, таковая вызвана непосредственно передвижением клыка и его давлением на смежные структуры, с другой стороны – причиной патологии может быть увеличенный фолликул зуба. Yan и коллеги сообщили об имеющейся корреляции между развитием корневой резорбции смежных зубов и расстоянием между таковым и ретинированным клыком менее 1 мм. Dağsuyu в ходе исследований не смог найти никаких ассоциаций между размером фолликула клыка и резорбцией корней боковых резцов. При этом, однако, авторы сообщили о том, что боковые резцы с признаками резорбции находились в близком контакте с более асимметрическими и увеличенными фолликулами клыков. Chaushu заявил, что при размере фолликула клыка более 2 мм значительно повышается риск развития резорбции корней смежных зубов. При наличии признаков резорбтивного поражения корня боковых резцов (даже в условиях формирования корня клыка лишь наполовину) у пациентов в возрасте 9-10 лет, рекомендовано проводить обнажение клыков и их смещение в сторону от близнаходящихся зубов. После такой дистализации клыков на некоторое время на них не действуют никакими ортодонтическими силами, дабы сформировать условия для полноценного развития корня. Передвижение проблемных клыков от резцов с признаками резорбции корня может способствовать восстановлению цемента поверх обнаженного дентина. При наличии резорбции щечной или небной поверхности корня латеральных резцов таковая должна быть диагностирована еще до лечения. Предварительно имеющиеся резорбтивные поражения редко становятся причиной потери центральных или латеральных резцов, однако требуют особенного внимания. Vermette обнаружил, что корни ретинированных клыков после их полного передвижения в зубной ряд, короче обычных. Наиболее выраженные резорбтивные признаки удалось обнаружить на клыках ретенированных посредине костного гребня. Во многих случаях корневой резорбции удается избежать за счет физиологического передвижения боковых резцов в ходе тяги клыков.

Резюме

Авторы:

Miguel Hirschhaut, DDS

Nelson Leon, DDS

Howard Gross, DDS, MS

Carlos Flores-Mir, DDS, DSc