Что такое дебют болезни

Возраст дебюта психических расстройств: масштабный метаанализ 192 эпидемиологических исследований

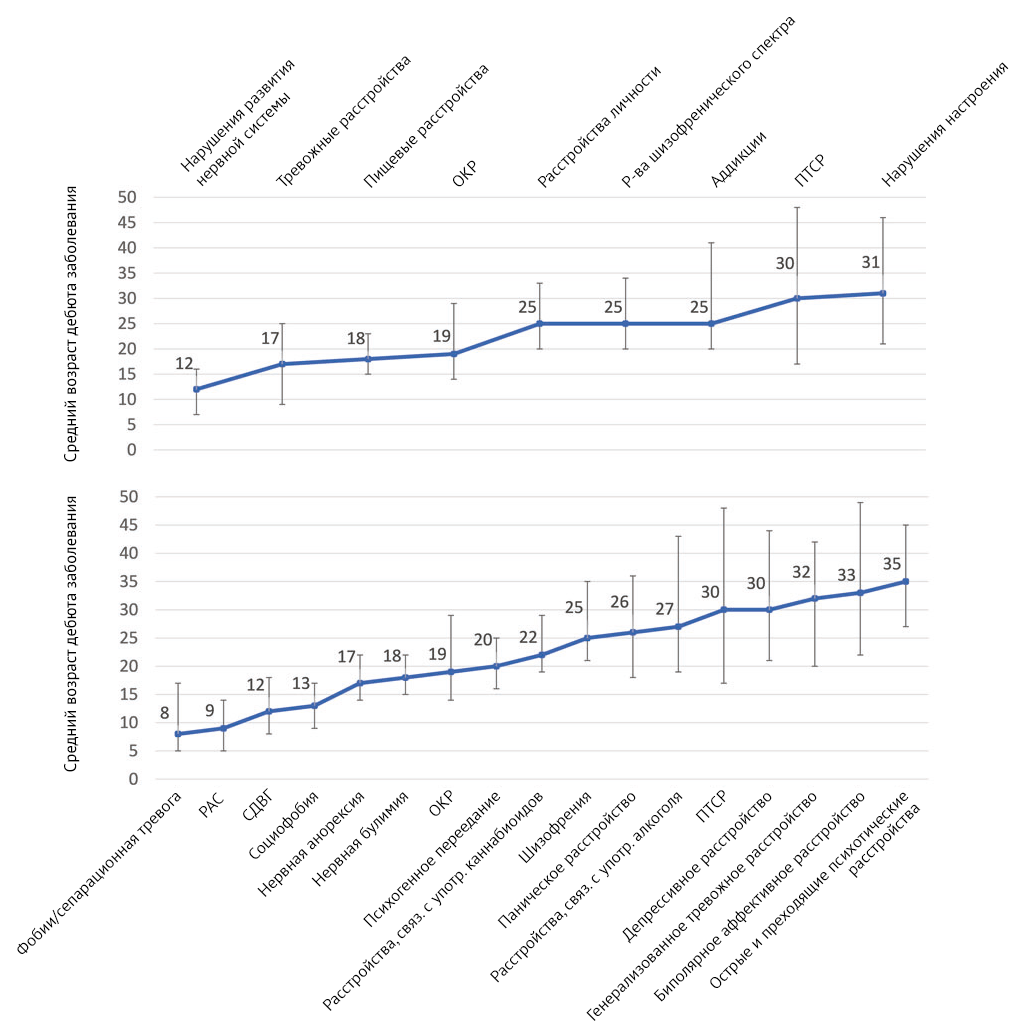

Никаких существенных различий по полу или определению возраста начала заболевания не выявлено. Медиана возраста начала развития конкретных психических расстройств, отображаемых во времени, начиная от фобий / сепарационной тревоги / расстройства аутистического спектра / синдрома дефицита внимания с гиперактивностью / социальной тревожности (8–13 лет) до нервной анорексии / нервной булимии / обсессивно-компульсивного расстройства / расстройства, вызванного употреблением каннабиоидов (17–22 года), вслед за которыми развиваются шизофрения, расстройства личности, паническое расстройство и расстройства в связи употреблением алкоголя (25–27 лет) и, наконец, посттравматическое / депрессивное / генерализованное тревожное расстройства / биполярное / острые и преходящие психотические расстройства (30–35 лет); эти расстройства могут наблюдаться и не в строгом соответствии с возрастными рамками. Эти результаты предоставляют информацию о сроках того, когда укрепление психического здоровья / превентивное / раннее лечение окажется наиболее эффективным, что свидетельствует о необходимости внесения инноваций в существующую систему психиатрической и психологической помощи, построенной на основе разделения ее оказания детям и взрослым (начиная с 18 лет).

Вступление

У лиц с психическими расстройствами продолжительность жизни ниже на 10–15 лет по сравнению с общепопуляционным показателем [1, 2, 3, 4]. Раннее начало терапии при дебюте психических расстройств может способствовать улучшению исхода [5, 6]. Первичная профилактика по показаниям у лиц с высокой степенью клинического риска может изменить течение заболевания и также улучшить результаты [7, 8, 9]. Например, у молодых людей с ослабленными психотическими симптомами [10, 11, 12, 13] и функциональными нарушениями имеется несколько факторов риска, а вероятность развития расстройства в течение трех лет составляет 25 % [14]. Психиатрическая помощь этим людям обычно осуществляется специализированной службой [15, 16, 17, 18]; целью ее деятельности является препятствие или приостановка развития психоза, хотя эффективность профилактических вмешательств требует более убедительных доказательств [19, 20, 21]. Целевыми профилактическими подходами являются программы скрининга лиц с отсутствием симптомов, у которых имеются значительные факторы риска определенных психических расстройств [7, 22, 23] (т. н. первичная селективная профилактика [7, 8]), или мероприятия общественного здравоохранения среди населения в целом (первичная неселективная [общая] профилактика) [7, 8, 24]. На сегодняшний день эти инициативы в основном апробированы для молодых людей, у которых наблюдается развитие тяжелых психических расстройств [8]. Еще один способ — укрепление психического здоровья вместо предотвращения психических расстройств [7, 25, 26].

Хотя содействие укреплению психического здоровья, профилактика и раннее начало терапии могут осуществляться на протяжении всей жизни, преимущества оказываются максимальными, когда молодые люди обращаются за помощью в момент дебюта психических расстройств. К сожалению, максимальный возраст и диапазон начала различных психических расстройств четко не установлены, а исследования в этой области изобилуют противоречивыми выводами [27, 28, 29], отчасти из-за методологических ограничений, включая систематические ошибки отбора при привлечении участников к клиническим исследованиям [30]. Исследования на уровне общей популяции (когортные исследования новорожденных, перекрестные исследования и анализы заболеваемости) предоставляют наиболее надежные оценки возраста дебюта заболевания [30]. Однако на сегодняшний день ни в одном крупномасштабном метаанализе не собраны данные этих популяционных исследований, которые были бы репрезентативны для населения всего мира для оценки пикового возраста начала болезней и доли лиц с психическими расстройствами в определенные возрастные периоды. Целью данного исследования было восполнить этот пробел для оптимизации своевременного начала профилактики и терапии, а также выдвижение приоритетности поддержания психического здоровья в период ожидаемого дебюта психических расстройств.

Полученные результаты

Анализ литературных сведений и создание базы данных

Авторы провели анализ 5 442 возможных публикаций, из которых 4 516 были исключены после проверки заголовков/аннотаций по причине частичного или полного совпадения содержания. Еще 734 публикации были исключены после полнотекстового обзора (см. рис. 1). В 192 использованных исследования вошли 15 когортных исследований новорожденных, 150 поперечных исследований, 27 исследований заболеваемости. Эти исследования включали сведения о 708 561 людях, у всех из которых было диагностировано расстройство психики. В общей сложности 54 исследования были проведены в США, 23 исследования — сразу в нескольких странах, 11 — в Австралии, 10 — в Финляндии, 8 — в Германии, по 6 в Канаде и Нидерландах, 5 — в Китае, Дании, Южной Африке, Испании, Великобритании, 4 — в Израиле, Южной Корее, Швеции, по 3 в Эфиопии, Мексике, Новой Зеландии, Нигерии, Швейцарии, Тайване, по 2 во Франции, Ираке, Сингапуре и по одному — в других странах.

Для включения в метаанализ количество исследований, посвященных кататонии, диссоциативным расстройствам, элиминационным расстройствам (неспособность сдерживания физиологических позывов к мочеиспусканию, дефекации в неподходящих для этого местах и неподходящие моменты времени; чаще наблюдается у детей — прим. перев.), расстройствам телесного опыта, расстройствам импульсного контроля, деструктивного поведения или диссоциальным расстройствам, парафилии, симуляциям расстройств, нейрокогнитивным расстройствам и расстройствам, связанным с беременностью, родами/послеродовым периодом, оказалось недостаточным.

Глобальный возраст начала в различных диагностических спектрах психических расстройств

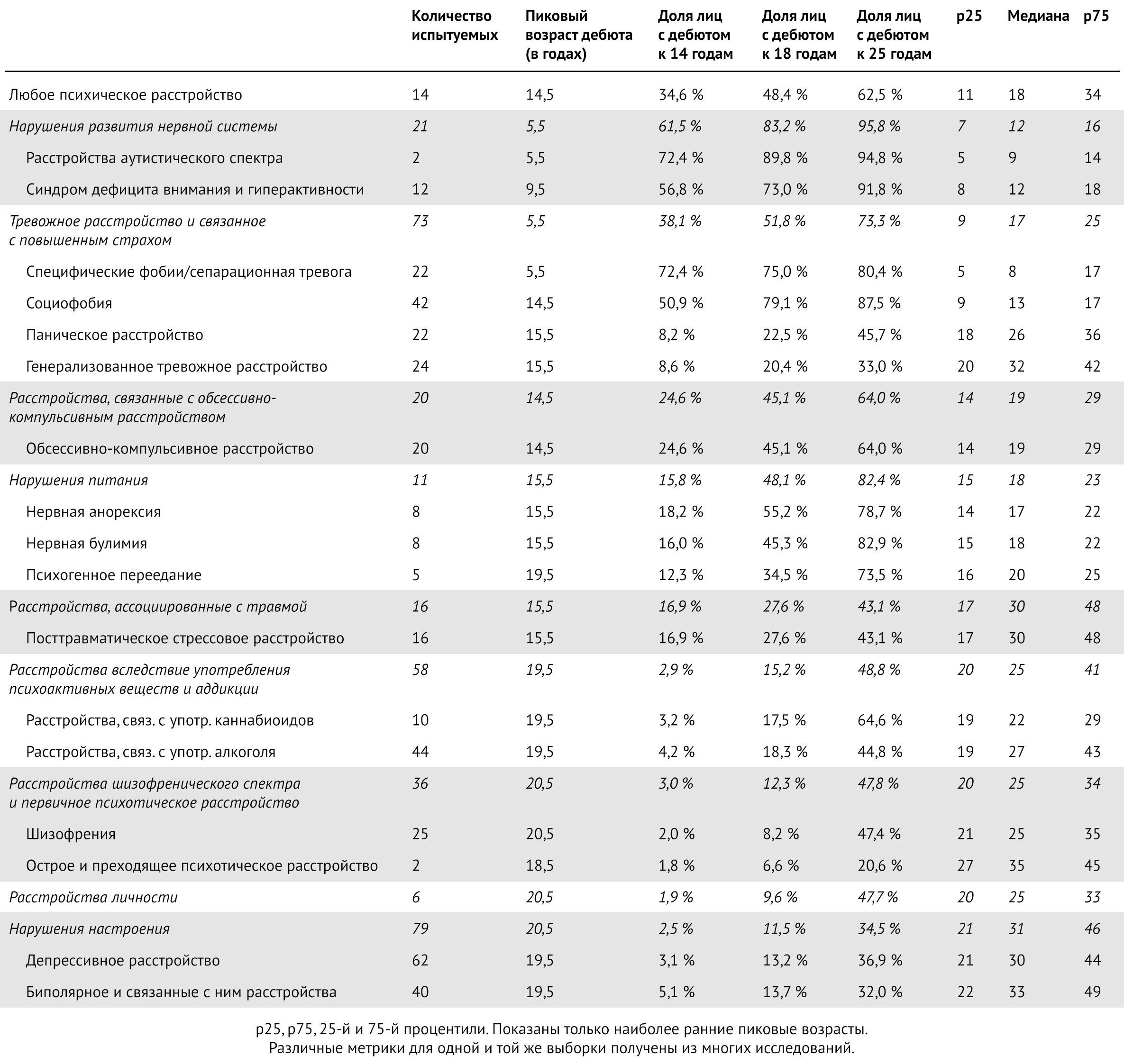

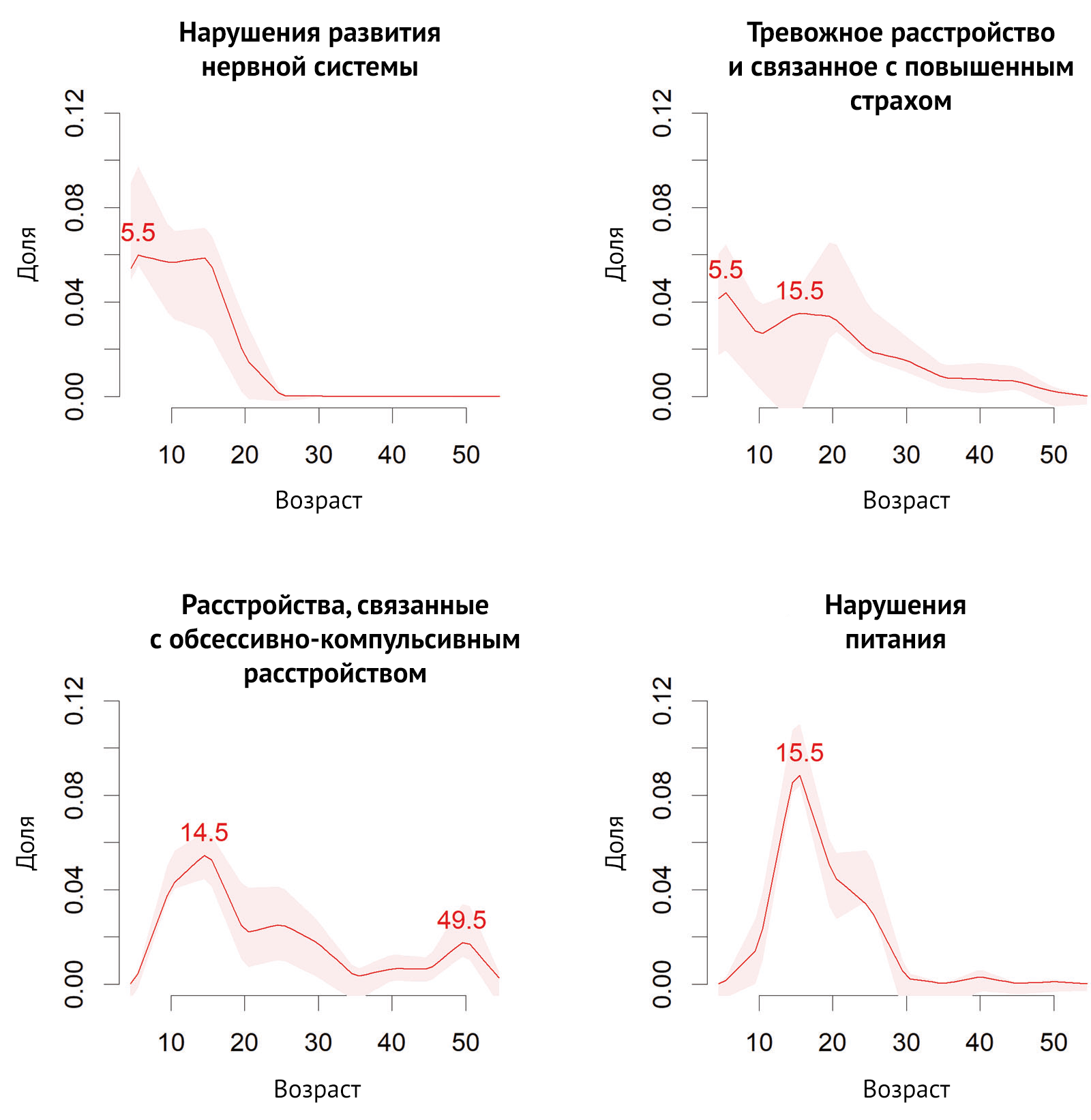

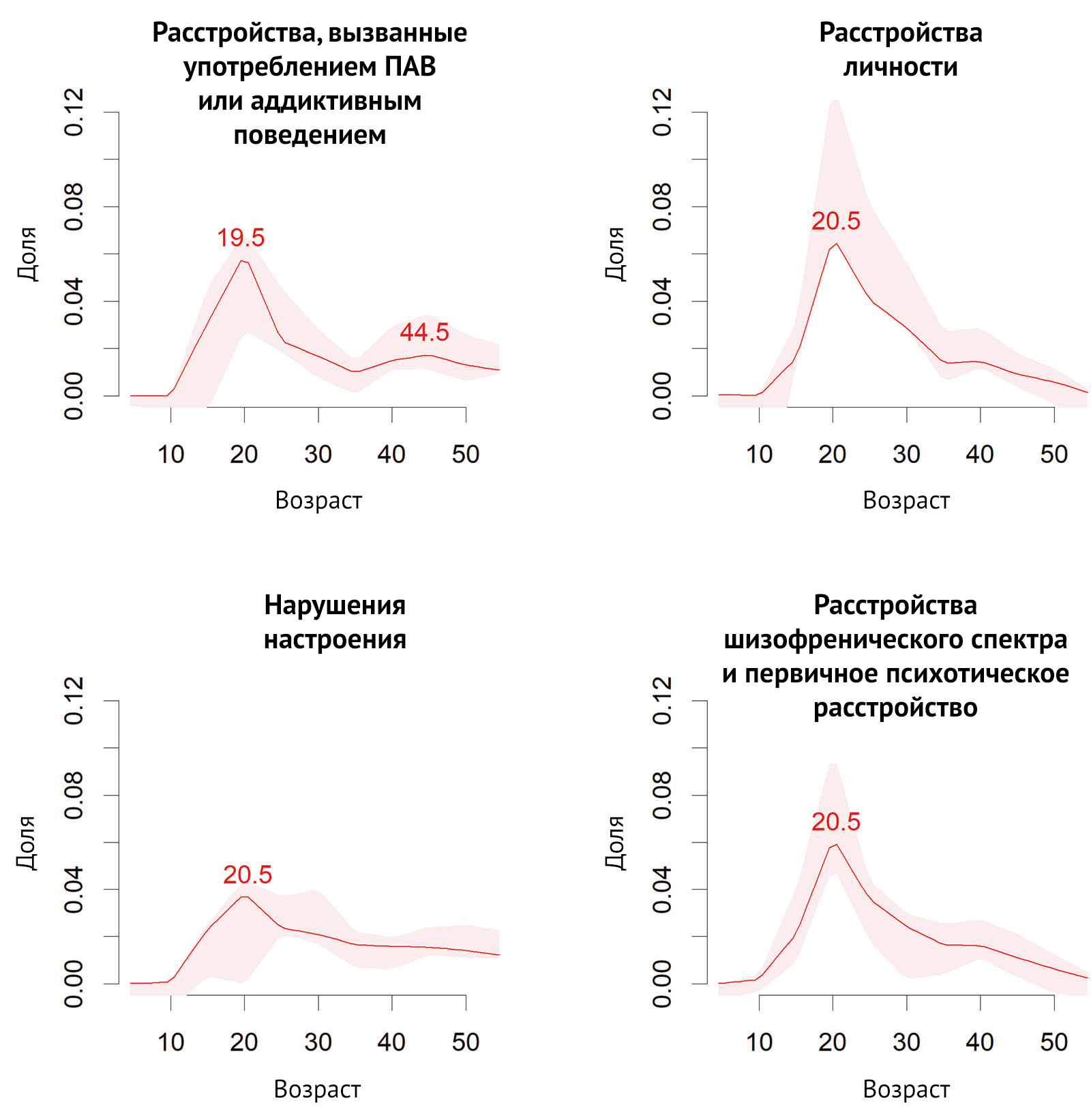

Доля лиц с возрастом начала заболевания до 14, 18 и 25 лет и пиковым возрастом начала заболевания для диагностических спектров (сочетанные первичные критерии исходов) представлены в таблице 1. В целом, до 14, 18 и 25 лет заболевания уже проявлялись у 34,6; 48,4 и 62,5 % людей (таблица 1). Сходные показатели были и для нарушений развития нервной системы, соответственно: 61,5; 83,2; 95,8 %; для тревожных расстройств и расстройств, связанных с повышенным уровнем страха: 38,1; 51,8; 73,3 %; для обсессивно-компульсивных расстройств: 24,6; 45,1; 64,0 %; для нарушений питания/пищевого поведения: 15,8; 48,1; 82,4 %; для расстройств, непосредственно связанных со стрессом: 16,9; 27,6; 43,1 %; для расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ и аддикций: 2,9; 15,2; 48,8 %; для расстройств шизофренического спектра/первичных психотических расстройств: 3; 12,3; 47,8 %; для расстройств личности: 1,9; 9,6; 47,7 %; для расстройств настроения: 2,5; 11,5; 34,5 %.

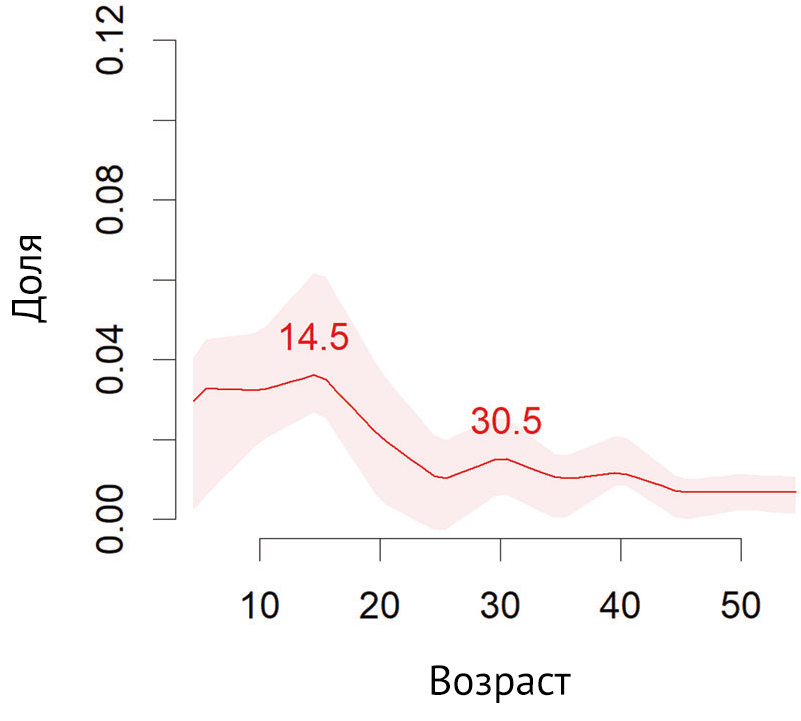

Кривые, отражающие медиану, 25-й и 75-й процентили и пиковый возраст начала для разных групп (спектров) психических расстройств, представлены на рис. 1–4. Максимальный и средний возраст начала любого психического расстройства составляют 14,5 лет и 18 лет, соответственно. Самыми ранними возрастами возникновения заболеваний были:

Следующий максимальный возраст для любого психического расстройства составил 30,5 лет; для тревожных расстройств, а также связанных с повышенным страхом — 15,5 лет; для обсессивно-компульсивных расстройств — 49,5 лет; для расстройств, непосредственно связанных со стрессом, — 30,5 и 49,5 лет; для расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ/аддикциями, — 44,5 года.

Таблица 1 | Метааналитическая общепопуляционная эпидемиологическая оценка возраста дебюта психического расстройства (блоки заболеваний по МКБ-11 выделены курсивом)

Анализ чувствительности

Доля лиц с возрастом начала заболеваний до 14, 18 и 25 лет для конкретных психических расстройств представлена в таблице 1. В целом, наблюдается следующая картина распределения расстройств, развивающихся до 25 лет:

Возраст начала заболеваний не различался у мужчин или женщин, хотя наблюдалась тенденция к более раннему развитию расстройств у мужчин. В частности, это относится к расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ или аддикциям (в среднем на четыре года раньше), расстройствам настроения (в среднем на два года раньше) или расстройствам шизофренического спектра и первичным психотическим расстройствам (в среднем на один год раньше). Аналогично, наблюдались небольшие различия в возрасте начала заболевания при оценке исследований, в которых дебют определялся по появлению первых симптомов или факту первой госпитализации с соответствующим диагнозом. Однако дебютные симптомы появлялись раньше по сравнению с фактами впервые установленного диагноза таких патологий, как:

Для расстройств шизофренического спектра и первичных психотических расстройств наблюдалась следующая тенденция: в среднем факт первичного обращения в медучреждение фиксировался спустя год от момента дебюта симптомов, установление же диагноза происходило еще на год позже. Наблюдались и другие незначительные различия между расстройствами, описанными в меньшем количестве (

Как уже было упомянуто, данное исследование является первым крупнейшим эпидемиологическим [35, 36, 37, 38] метаанализом о сроках начала психических расстройств, основанным на сведениях со всего мира. Также в нем охвачены все диагностические группы по МКБ-11, о которых были найдены соответствующие исследования, благодаря чему стало возможным проведение сравнительного трансдиагностического анализа различных категорий психических расстройств [39, 40]. Кроме того, согласно протоколу исследования, в метаанализ были включены высококачественные общепопуляционные исследования, которые с меньшей вероятностью подвержены статистическим ошибкам, что соответствует представленным ранее методологическим рекомендациям [30]. Кроме того, были использованы данные со всех континентов мира, благодаря чему удалось установить сроки дебюта психических расстройств применительно к общемировой популяции. Важно отметить, что статистический подход этого метаанализа позволяет оценить возраст дебюта заболевания на протяжении всей продолжительности жизни, что выходит за рамки простых оценок усреднения.

Согласно метаэпидемиологическим данным, психические расстройства дебютируют, когда с детства, подросткового возраста и во взрослом периоде в мозге происходят такие негативные биологические изменения, которые затрагивают плотность серого вещества, скорость метаболизма в нервной ткани головного мозга, синаптическую плотность, рост белого вещества и миелинизацию [41]. Приведенные в работе подробные и надежные эпидемиологические данные имеют несколько аспектов клинического применения. Во-первых, дебютирование первого психического расстройства в возрасте до 14, 18 и 25 лет у одной трети, половины и 62,5 %, соответственно, и максимальный/средний возраст 15,5/18 лет (соответственно) доказывают то, что психические расстройства возникают на ранних этапах развития нервной системы, а максимальный возраст, при котором они в полной мере проявляются, соответствует среднему-позднему подростковому периоду [42, 43, 44]. Учитывая, что психические расстройства являются одной из пяти наиболее распространенных причин, ведущих к инвалидизации и смертности среди молодых людей во всем мире [45], текущие результаты крайне актуальны для работников социальной сферы, медицинских работников, законодателей. Согласно этим сведениям, в будущем приоритетом для исследований в области психического здоровья должна стать разработка и сосредоточение большего объема ресурсов на терапии на раннем этапе [5, 46], а также селективные и/или общепопуляционные профилактические вмешательства при психических расстройствах в среднем/позднем подростковом и молодом возрасте, что в настоящее время отсутствует [8].

Во-вторых, в этом исследовании представлены оценки возраста дебюта для конкретных расстройств, которые влияют на то, как будут предоставлены услуги психиатрической помощи. В случае примерно половины всех психических расстройств заболевание дебютирует задолго до 18 лет. В среднем, заболевания дебютируют во время активной закладки нервных связей в головном мозге для большинства фобий (включая социофобию) и сепарационной тревоги, РАС, СДВГ — в возрасте 14 лет. Относительно этих расстройств, укрепление психического здоровья, а также методы профилактики и ранней терапии должны быть сосредоточены на периодах развития нервной системы, соответствующих дошкольному и начальному школьному возрасту. Известны многие факторы риска и факторы защиты, оказывающие влияние на развитие нервной системы людей с упомянутыми расстройствами [23, 47, 48, 49, 50, 51, 52], а некоторые из них могут даже влиять на течение дородового и родового периодов [53]. В недавнем мета-зонтичном обзоре (т. е. в работе, где произведен синтез систематических обзоров мета-анализов), оформленном как атлас, обобщены факторы риска и защиты (кроме генетических) [54]. Важно отметить, что обнаружение конкретных фаз развития нервной системы может позволить разработать несколько конечных точек для воздействия на психические расстройства, которые необходимы для лучшего обоснования затрат на профилактическое и раннее вмешательство [8]. Для другой крупной группы психических расстройств, как то: нервной анорексии, нервной булимии, ОКР, переедания и расстройств, связанных с употреблением каннабиоидов, характерен более высокий средний возраст начала во время переходного периода — в подростковом и юношеском возрасте. Относительно этих заболеваний, в начальных и средних школах необходимо внедрять программы по укреплению психического здоровья, профилактике и раннему началу терапевтического воздействия [55, 56, 57].

В третью группу со средним возрастом дебюта в раннем взрослом периоде входят шизофрения, расстройства личности, панические расстройства и расстройства, связанные с употреблением алкоголя, а в четвертую группу — остальные расстройства, у которых средний возраст дебюта приходится на более поздний взрослый возраст. В эту группу входят ПТСР, ГТР, депрессивное и биполярное расстройства и ОППР. Средние школы и колледжи могут стать наиболее важным местом для укрепления психического здоровья, профилактики и раннего лечения двух вышеупомянутых групп заболеваний. Важно отметить, что диагностика расстройства личности искусственно задерживается из-за диагностических критериев, согласно которым данный диагноз ставится только после 18 лет, хотя клинически значимые симптомы возникают раньше.

В отношении всех расстройств, с учетом культурных и этических аспектов [8], пропаганда психического здоровья (направленная, селективная и/или общепопуляционная), профилактика и раннее начало лечения в идеале должны осуществляться комплексно, охватывая школы/колледжи, а также педиатров/врачей общей практики, учреждения неотложной помощи, психиатрические учреждения, а также население в целом [60]. Обобщая изложенное, данное исследование свидетельствует о том, что любые ограничения в виде младшего возраста в качестве порога, препятствующего развитию кампаний по укреплению психического здоровья или программам по профилактике или раннему началу лечения психиатрических патологий, не находят подтверждения в метаэпидемиологических данных. И наоборот, более низкие возрастные цензы, на основании которых происходит разделение образования и практической подготовки специалистов в области психиатрической помощи, лишают пациентов с нарушениями развития ЦНС (или другими нарушениями с ранним дебютом) непрерывного наблюдения и лечения. Разделение ведения пациентов в зависимости от их возрастных категорий на разных специалистов приводит к фрагментации пути полноценного наблюдения и лечения пациента с детства и подросткового периода вплоть до зрелого возраста [58]. Согласно рекомендациям исследователей, допускается плавное начало лечения, предлагается отказаться от низкого возрастного порога, а начать диагностировать конкретные патологии с более младшего возраста [59]. Например, в таком случае профилактики и раннего начала терапии для лечения аффективных расстройств и расстройств шизофренического спектра/первичных психотических расстройств, лечение должно начинаться в идеале у лиц до 18 лет, сопровождаясь при этом систематической пропагандой укрепления психического здоровья, превентивным скринингом на предмет риска развития конкретных психических расстройств в соответствии с пиковым и средним возрастом их дебюта, а также оказание помощи по потребности [19, 60, 61].

В-третьих, более широкое клиническое значение этих результатов состоит в демонстрации того, что 18-летний возраст как пороговый для взятия на учет (или же диагностирования патологии) в психиатрических учреждениях для взрослых является искусственно созданной границей. Также данный критерий не основан на глобальных эпидемиологических данных (или же на биологических доказательствах того возраста, когда происходят серьезные изменения в мозге [41]). Насколько известно, подготовка специалистов в области психиатрической помощи, включая Северную Америку, Австралию, большинство европейских стран (Италия, Германия, Великобритания), делится на сферы детской/подростковой психиатрии и психиатрии взрослых. Учитывая, что подавляющее большинство психических расстройств, диагностированных во взрослом возрасте, дебютирует еще до достижения 18-летнего возраста, такая разделенная система психического здоровья не основана на фактических данных и может создавать трудности в получении адекватной медицинской помощи лицами с нарушениями развития нервной системы в анамнезе [62]. Более того, в большинстве программ обучения психиатрии отсутствует акцент на переходном периоде от детства и юношества к психиатрии зрелого возраста [63]. Хотя многими учреждениями психиатрической помощи предпринимались попытки решения данной проблемы, связанной с прерывистым оказанием помощи [63, 64], ряд вопросов остаются нерешенными. В ходе будущих преобразований психиатрической службы необходимо совершенствование системы оказания помощи молодым людям с высоким риском психоза, который обычно приобретает отчетливые формы в возрасте 14–35 лет и, следовательно, предоставление необходимой своевременной помощи этим молодым людям из группы риска [15, 17, 58].

Вышеупомянутый процесс обучения характеризуется несколькими ограничениями. Во-первых, вследствие недостаточности данных для расчета оценок по каждой конкретной стране. Однако, с учетом того, что в базу данных входят сведения из многих стран мира, представленные оценки в значительной степени репрезентативны для населения планеты в целом. Во-вторых, 95 % доверительный интервал для некоторых оценок является широким, поскольку анализ данных по некоторым расстройствам был основан на нескольких исследованиях. В-третьих, в силу неоднородности данных применить традиционные подходы к оценке метааналитических данных оказалось невозможным. Поэтому исследователями были применены передовые метааналитические методы, такие как бутстрэппинг, которые помогли устранить этот пробел и сформировать единые результаты для всех психических расстройств. В-четвертых, оценка качества не была стандартизована по причине отсутствия соответствующих выверенных показателей. Тем не менее, в протокол исследования были включены работы самого высокого качества для изучения возраста дебюта патологий, соответствующие последним рекомендациям [30]. В-пятых, вследствие гетерогенности определения возраста начала расстройств был применен анализ чувствительности. В-шестых, не удалось объяснить и различить сопутствующие и ряд отдельных диагнозов. В-седьмых, учет различия по регионам провести не удалось. Наконец, необходимо с осторожностью сравнивать пики заболеваемости (например, между симптомами и диагнозом), в частности, когда возрастные кривые различаются, а также при сравнении среднего возраста дебюта заболевания.

Заключение

Метааналитические глобальные эпидемиологические исследования ставят под вопрос работу существующей психиатрической службы, в которой искусственно разделено оказание психиатрической помощи детям/подросткам и взрослым. В работе представлены убедительные эпидемиологические данные, свидетельствующие о необходимости глобального внедрения интегрированных моделей укрепления психического здоровья и профилактики/раннего начала терапии для тех молодых людей в обществе, кто находится в группе риска или уже страдает явными психическими расстройствами.

Рассеянный склероз у женщин: причины, диагностика и лечение

Рассеянный склероз — диагноз довольно частый в настоящее время и, что важно, ставят его людям молодого и среднего возраста (15–40 лет). РС — это поражение нервной системы, вызванное:

Также в зоне риска диабетики, люди с заболеванием щитовидной железы и кишечника.

В России этим заболеванием больны около 40 человек на 100 000 населения, в других странах это соотношение — до 200 на 100 000 населения. Женщинам этот диагноз ставится в три раза чаще, чем мужчинам. Фенотип заболевания — светловолосые европейки. Если диагноз не будет поставлен вовремя, это грозит серьезными осложнениями, вплоть до инвалидности. Именно поэтому вовремя нужно обратить внимание на симптомы болезни.

Симптомы рассеянного склероза у женщин

Проявления болезни размыты и имитируют многие другие неврологические состояния. Клиническая картина РС очень разнообразна, зависит от формы, течения и локализации поражения. Бывает, что у женщины наблюдается лишь один симптом. Чаще — несколько.

Самые первые изменения может заметить лишь невролог при клиническом обследовании.

Мнение эксперта

Автор: Алексей Владимирович Васильев

Врач-невролог, руководитель НПЦ болезни двигательного нейрона/БАС, кандидат медицинских наук

Рассеянный склероз — аутоиммунное демиелинизирующее заболевание. По данным всемирной организации здравоохранения, количество людей с этим диагнозом перевалило за два миллиона, причем женщин больше в 2-3 раза (исследователи называют разные цифры), но у мужчин болезнь протекает тяжелее.

Аутоиммунная природа указывает на то, что причина болезни находится внутри человека, точнее — клетки иммунитета атакуют «не ту» цель, в данном случае — миелиновую оболочку нейрона из-за чего «сигнал пропадает». Но почему именно женщины? Дело в том, что когда женщина вынашивает ребенка, ее иммунитет воспринимает это как угрозу и его работа может нарушаться.

Рассеянный склероз — это не болезнь пожилых людей. Средний возраст начала ремитирующих форм составляет 30 лет, причем женщины приобретают заболевание раньше. 5% случаев РС — это дети до 18 лет и примерно 10% — пациенты старше 50.

Рассеянный склероз нельзя вылечить, терапия направлена на купирование проявлений. При раннем обнаружении и адекватном лечении прогноз хороший, но специалисты утверждают, что РС сокращает продолжительность жизни на 7-14 лет.

Формы женского РС

В зависимости от места поражения выделяют следующие формы РС:

Церебральная форма

Характерна в случае поражения моторной зоны (отвечающей за движения) головного мозга. Изменения в клетках центральной части головного мозга ведет к параличам и парезам (снижению силы мышц) различных форм. В случае, если в данный процесс вовлечены конечности на одной стороне (например, правая рука и нога), можно говорить о гемипарезе; две конечности (например, две руки или две ноги) — о парапарезе; все четыре конечности (2 руки, 2 ноги) — тетрапарезе.

Стволовая форма

Локализуется в стволе мозга — месте, ответственном за всю нашу чувствительность в целом. Нарушения здесь чаще всего приводят к проблемам с речью (невозможно четко произносить слова, изменяется тон и тембр голоса) и дыханием (мышцы в гортани расслабляются так, что перекрывают доступ воздуха в трахею). Данная форма имеет молниеносное течение: человек начинает задыхаться, резко повышается температура и появляется невыносимая головная боль. Помочь здесь может только немедленная реанимация, но часто случается и летальный исход.

Оптическая форма

РС в этом случае локализуется в затылочной доле головного мозга, отвечающей за зрение. Течение болезни в этом случае обычно следующее: сначала краски становятся более тусклыми, затем падает острота зрения, потом зрение ухудшается вплоть до полной слепоты. Поражение может затронуть как один, так и сразу оба глаза. Если форма течения болезни рецидивирующе-ремиттирующая, зрение может вернуться к прежнему состоянию даже без лечения.

Может наблюдаться и другая симптоматика: двоение в глазах, боль, невозможность посмотреть вбок, подергивание глаза и пр.

Спинальная форма

Очаг заболевания в этом случае располагается в спинном мозге. Проявления данной формы заболевания обычно следующие:

Цереброспинальная форма

Самая распространенная форма РС. Поражает и головной, и спинной мозг одновременно, а значит, зрительный и вестибулярный аппараты. Данная форма сочетает в себе симптоматику церебральной и спинальной форм.

Мозжечковая форма

Место поражения — мозжечок, отвечающий за координацию движений. Соответственно, симптоматика при данной форме будет следующей:

Разновидности РС

По клиническому течению специалисты выделяют следующие формы РС:

Чтобы определить, к какой группе по течению заболевания относится пациент, специалисты назначают ряд обследований.

Рецидивирующе-ремиттирующая форма

Как уже было сказано выше, рецидивы при этой форме чередуются с ремиссией, во время которой прогрессирования заболевания не наблюдается.

Чтобы поставить РРРС течение, специалисту необходимо обнаружить распространение заболевания как минимум в двух областях ЦНС (пораженные участки миелина — вещества, образующего оболочку нервных волокон). Важным критерием здесь является распространенность во времени, то есть поражение этих участков должно произойти в разное время. В случае, если один из критериев не подтвержден, может быть поставлен клинически-изолированный синдром с дальнейшим уточнением диагноза.

При этой форме течения заболевания у пациентов обычно наблюдаются следующие симптомы:

При этом у людей с прогрессирующими формами РС чаще встречаются проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом.

Первично-прогрессирующее

Данное течение болезни сопровождается резкими ухудшениями без ранних рецидивов и ремиссий. Эта форма РС труднее диагностируется. В среднем ППРС наступает спустя несколько лет (около 8–10) после рецидивирующе-ремитирующего течения. Так как при данном течении РС поражается чаще спинной мозг, чем ЦНС, то и проблемы пациентов обычно связаны с ходьбой, недержанием мочи и кала.

Вторично-прогрессирующее

Данная форма может быть диагностирована только у пациента, уже имеющего диагноз рассеянный склероз. Чтобы понять, состоялся ли переход из РРРС в ВПРС, необходимо постоянно наблюдаться у невролога и периодически делать МРТ. По причине появления новых очагов при этом течении возможны обострения и рецидивы, как при РРРС. Характер болезни медленно переходит от демиелинизирующей стадии к нейро-дегенеративной, характеризующейся повреждением нервных волокон и тканей.

Прогрессирующее с обострениями

Наиболее редкая форма, при которой заболевание, начинаясь с ремитирующего течения, переходит в первично-прогрессирующее. При этом симптоматика нарастает, а неврологические функции после обострений не восстанавливаются.

Причины

Как мы уже говорили выше, женщины подвержены данному заболеванию больше, чем мужчины. Но, что интересно, иммунная система у них противостоит РС лучше, чем мужская.

До сих пор природа РС остается загадкой. Тем не менее, благодаря лабораторным и клиническим исследованиям известен механизм развития РС. На его основе выделили наиболее важные факторы:

Диагностика

РС — это то самое заболевание, при котором время постановки диагноза играет решающую роль. Чем раньше болезнь будет обнаружена, тем больше у пациента шансов на нормальную жизнь. Невропатологи сначала проводят сбор анамнеза, затем назначают анализы и обследования. Первичный опрос помогает специалистам предположить стадию развития болезни и ее форму. Но для более детальной картины проводятся:

На данный момент специалистами используются следующие методы аппаратной диагностики:

МРТ для диагностики РС

МРТ — один из самых высокоинформативных методов при постановке диагноза РС. Он позволяет обнаружить бляшки на поверхности головного мозга, расширение полости мозговых желудочков и атрофию коры.

Чтобы снимок был еще информативнее, нередко используется контрастная жидкость при проведении МРТ. Она скапливается в местах, подвергшихся разрушению миелина, и на снимках такие зоны видны ещё лучше.

Спинальная пункция

Данное исследование обязательно при подозрении на РС, но требует психологической подготовки больных, так как многие опасаются возможного повреждения спинного мозга в ходе манипуляции. Если пациент болен, в спинномозговой жидкости (ликворе) будет обнаружено увеличенное количество лимфоцитов, повышенный уровень иммуноглобулинов класса G. Данный анализ поможет как в обнаружении РС, так и в исключении других диагнозов.

Исследование биоэлектрической активности головного мозга

Электроэнцефалограф — аппарат, позволяющий исследовать сигналы из центральных нервных структур головного мозга. В ходе исследования легко определить наличие или отсутствие повреждения нервных волокон, а также их степень. Также с помощью данного метода диагностики можно следить за эффективностью лечения.

Лечение

На данный момент лечение РС довольно эффективно (10–20 лет назад это заболевание приводило к инвалидности в большинстве случаев), оно включает в себя:

Очень важен и психологический настрой больного, готовность человека преодолевать свою болезнь каждый раз, когда она снова проявит себя.

Стоимость лечения рассеянного склероза в Москве рассчитывается индивидуально, так как может включать в себя разные схемы лечения. Приём врача-невролога начинается от 5150 рублей.

Задачи лечения

Любой женщине с этим диагнозом необходима терапия. Ее задачи:

Лечение обострения

Применяют лекарственные препараты группы глюкокортикоидов (ГКС). Они подавляют иммунные реакции. Их действие в отношении РС:

Если течение злокачественное, помимо ГКС, назначают цитостатики.

Препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС)

Современные и наиболее эффективные средства для лечения РС. Основное их действие — улучшение течения болезни. После приема ПИТРС частота обострений снижается, заболевание переходит в более стабильное состояние.

На данный момент есть две линии ПИТРС:

Симптоматическое лечение

Пациенткам с РС, помимо специфического лечения, требуются препараты для снятия симптомов:

Любое лекарственное средство прописывает только врач. Препараты из вышеперечисленных групп могут быть несовместимы друг с другом! Врач при назначении учитывает состояние пациента, результаты МРТ, лабораторные показатели и побочные эффекты разных препаратов.

Транскраниальная магнитная стимуляция

Относительно новая методика, основанная на стимуляции клеток магнитным полем. Применяют как для лечения, так и для диагностики.

Осложнения рассеянного склероза

Сам по себе РС имеет тяжелые симптомы, прогрессирование которых приводит к инвалидности. Наиболее серьезные последствия РС:

Уход за больными женщинами

Больные с РС нуждаются в постоянном уходе, поэтому, если у пациента нет родственников, его часто переводят на стационарное лечение. Пациенту с РС необходима следующая помощь:

Что нужно знать родственникам больного?

Стоит помнить, что РС — заболевание, которое полностью в настоящее время излечить невозможно. Но, при этом не стоит относиться к больному рассеянным склерозом как к инвалиду. Долгое время люди с таким диагнозом способны сами себя обслуживать и даже работать, поэтому не мешайте им в этом. Создайте вокруг атмосферу заботы и любви: занимайтесь с больным физкультурой, готовьте ему пищу, соответствующую диете, назначенной врачом, и просто будьте рядом, чтобы помочь в минуты обострения заболевания.

В настоящее время пациентки с РС могут жить полноценной жизнью до 72-75 лет, но только при условии лечения и соблюдения рекомендаций врача. Как можно поддержать больную:

Центр рассеянного склероза

Юсуповская больница станет лучшим выбором для лечения рассеянного склероза. Здесь работают высококвалифицированные неврологи с многолетним стажем. Пациенты получают не только лекарственную и немедикаментозную поддержку (физиотерапию, массаж, ЛФК и пр.), но и психологическую помощь, которая особенно важна для больных рассеянным склерозом. Больница оборудована по последнему слову техники, специалисты применяют новейшие методы обследования. Правильный диагноз будет поставлен быстро, а значит, пациент скорее получит лечение. Именно в этом случае прогнозы по РС хорошие: человек сможет жить нормально, а риск возникновения инвалидности будет сведен к минимуму.

Прогноз

Симптомы РС полностью устранить пока не представляется возможным, при этом поддерживающая терапия позволит не допустить наступления инвалидности, что само по себе уже очень важно. Нужно помнить и о следующих рисках для больных с диагнозом РС:

Чтобы ничего из этого не допустить, нужно постоянно следить за состоянием больного и вовремя обратиться к специалисту для предотвращения осложнений. Что касается продолжительности жизни больных РС, то многое зависит от того, как скоро был поставлен правильный диагноз. Диагноз, поставленный на начальной стадии, и грамотное лечение — залог долгой и счастливой жизни пациентки.

Профилактика

Так как на данный момент у науки есть трудности с определением точных причин появления РС, то и конкретных мер профилактики не существует. Но одно можно сказать точно — ведение здорового образа жизни является отличной мерой профилактики для большинства заболеваний. А именно:

Такие несложные правила подходят и здоровым людям и уже больным рассеянным склерозом: им важно не усугублять течение болезни.

Рекомендации врачей

Рекомендации женщинам с рассеянным склерозом: