Что такое демократия и где она зародилась

Демократия: от Античности — к современности

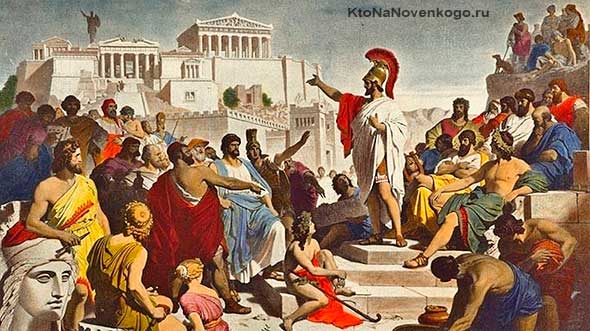

Основные принципы демократии, известные современному обществу, были заложены более 20 веков назад в Древней Греции.

Власть народа: признаки и виды

Согласно одному из ряда определений, под демократией понимается такой способ организации политической системы, который даёт гарантию личности принимать участие в политических процессах. Иными словами, если в тоталитарном и авторитарном обществах основные вопросы решает группа людей, находящаяся у власти, или лидер государства, то в демократическом до принятия политических решений допущены все (или почти все) граждане. Ограничение их прав в данной системе возможно только на основании закона.

Рассматривая основополагающие признаки демократии, отметим, что к ним относятся, во-первых, признание народа источником власти в государстве. Это означает, что высшая государственная власть, по сути, принадлежит народу, который сам решает, кому её передоверять. Второй характерной чертой демократического политического режима является равноправие граждан, то есть их равный доступ не только к возможностям, но и к реальным способам осуществления и политической власти, и иных своих прав во всех сферах общественной жизни.

Следующая черта — это подчинение меньшинства большинству при принятии решений и их выполнении. Следует отметить, что не все исследователи считают этот признак соответствующим традициям демократии. В американской политической философии нередко говорят, что демократия — это когда два волка и один ягнёнок решают, что сегодня вечером будет на ужин. В действительности то, что меньшинство должно подчиняться большинству, вовсе не означает, что у первого нет никаких прав. Они есть и определены законом. И большинство должно их уважать.

Ещё одной важной характеристикой демократии является выборность основных органов государства. Даже в условиях монархического правления премьер-министр, депутаты парламента и прочие государственные чиновники избираются народом и непосредственно зависят от него.

По самому общему основанию (речь пойдёт о видах) демократию можно разделить на непосредственную (прямую) и представительную. В первом случае люди сами осуществляет политическую власть, во втором — через своих представителей, избранных в органы власти.

Нередко говорят, что два этих вида демократии как бы исключают друг друга. На самом деле они представляют собой две стороны одной и той же монеты. Непосредственная демократия немыслима без представительной, а представительная не имеет смысла без непосредственной.

Исторический пример действия прямой демократии даёт нам Новгородская феодальная республика, где главным органом управления было народное собрание — вече. Однако это вовсе не означало, что в Новгороде отсутствовали институты представительной демократии. Избирался воевода, приглашался князь, существовала должность архиепископа. Всё это означало, что люди не могли осуществлять все государственные полномочия в полном объёме.

Также некоторые исследователи считают, что между непосредственной и представительной есть промежуточная форма — плебисцитарная демократия, когда люди выражают своё мнение, с одной стороны, непосредственно, с другой, — через определённые органы власти.

Концепции демократии: кто и как правит?

Идея демократии зародилась еще в Античности. Свидетельствует об этом и древнегреческий перевод слова — власть народа. Конечно, античное понятие демократии очень сильно отличалось от того, которым мы пользуемся сейчас. В истории существовало ещё несколько вариантов понимания этого термина. Одно из них было предложено в раннее Новое время английскими философами Томасом Гоббсом и Джоном Локком. Это так называемая либеральная концепция демократии. С этой точки зрения каждый человек в обществе должен быть самостоятельным, интересы общества должны полностью подчиняться его интересам. Вероятно, такая концепция была справедлива для 17 века, однако сегодня её реализация в полной мере вряд ли возможна.

А.В. Васнецов. Псковское вече. Источник: wikipedia.org

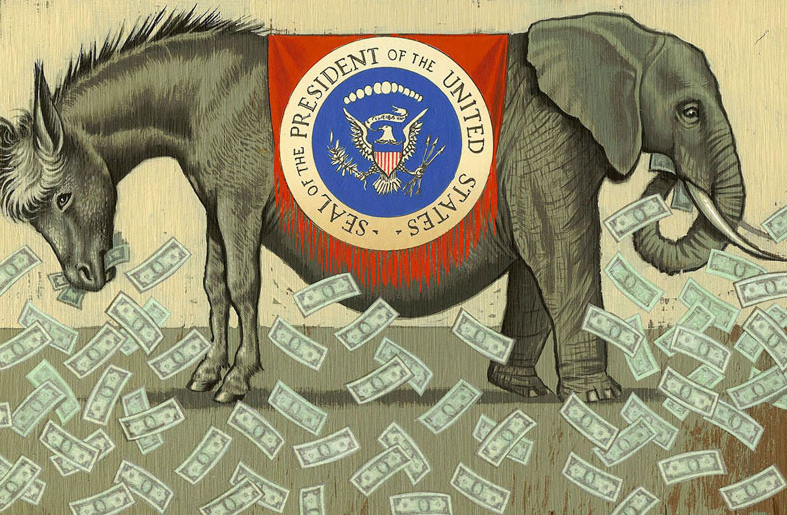

Вторая концепция демократии, которая существовала в Новое время, — это коллективистская концепция Жан-Жака Руссо. Одним из её сторонников был известный философ Карл Маркс. В данной концепции демократия, наоборот, должна реализовывать задачи всего общества, а интересы человека в значительной степени должны быть подчинены интересам общественным. Третья концепция — плюралистическая. В соответствии с ней, интересы общества, безусловно, важны, но гораздо важнее интересы социальных групп. Ну и, наконец, последняя концепция демократии — элитарная. В данном случае демократия представляет собой соперничество не отдельных людей, не социальных групп, а политических элит. Считается, что наиболее ярко эта концепция проявляется в Соединенных Штатах Америки. Действительно, на протяжении уже нескольких веков в США соперничают две политические партии: Демократическая и Республиканская. Формально никто не запрещает гражданам Америки создавать другие политические партии (и они, конечно, есть), но на каждых президентских и парламентских выборах граждане выбирают только между двумя партиями.

Демократический строй: основные характеристики

Кроме вышеназванных свойств демократии существуют также не менее значимые характеристики демократического режима, первой из которых является парламентаризм. Согласно этому признаку, в политическом управлении страны парламент занимает центральное место и имеет преимущественное право в принятии законов.

Следующей характеристикой демократического строя является политический плюрализм (от латинского слова pluralis — множественный), который предполагает уважение чужого мнения, сосуществование различных точек зрения на процесс развития общества, возможность для каждого человека свободно выражать свою позицию. Некогда даже Мао Цзэдун говорил: «Пусть соперничают сто школ, пусть расцветают сто цветов». Но после того, как люди в коммунистическом Китае стали свободно высказывать свои точки зрения, «великий кормчий» поменял позицию. В Поднебесной начались репрессии. В демократическом политическом режиме такой итог, конечно, недопустим.

Следующими характеристиками демократического политического режима являются толерантность (от латинского tolerantia — терпение, принятие) и консенсус (от латинского consensus — единодушие, единочаяние). В первом случае это терпимость к чужим мнениям, чувствам, обычаям, культуре. Во втором — существование в обществе прочного согласия по основным ценностям или принципам действия.

Гражданское общество и правовое государство — это ещё две важные характеристики демократического режима. Отметим, что существование первого невозможно без наличия второго.

В заключение следует сказать, что американская неправительственная организация Freedom House, публикующая результаты ежегодного анализа состояния свободы в мире, зафиксировала, что если в 1980 году в мире насчитывалась 51 свободная страна, то в 2019 году их число возросло до 83.

История демократии

Из Википедии — свободной энциклопедии

С момента своего возникновения демократия была концепцией, открытой для интерпретаций. Её история фактически является не только историей борьбы между сторонниками народовластия и его противниками, но и историей дискуссий среди сторонников. Предметом дискуссий были такие вопросы, как:

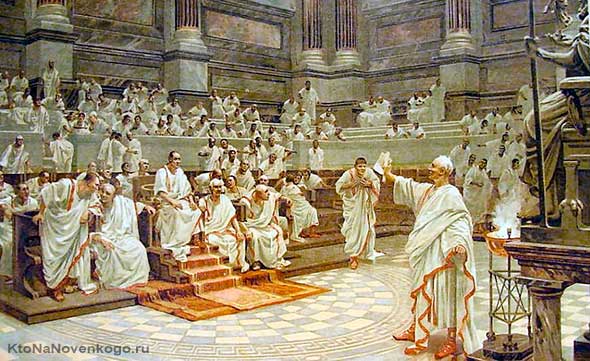

Демократия в её современном понимании имеет своё начало в Древней Греции и Древнем Риме, традициях средневековых городов-государств и развитии представительных органов власти в Европе и некоторых британских колониях в новое время. В античных городах-государствах верховной законодательной, исполнительной и судебной властью обладало собрание, включающее в себя всех граждан. Это было возможно потому, что население этих городов редко превышало 10 000 человек, а женщины и рабы не имели политических прав. Граждане имели право занимать различные исполнительные и судебные должности, некоторые из которых были выборными, а другие назначались по жребию. В средневековой Европе ключевую роль в зарождении принципов демократического правления сыграли концепции религиозного, естественного и обычного права как ограничений произвола власти. Большое значение имело распространение практики, когда монархи стремились получить одобрение своих распоряжений со стороны различных сословий. Съезды представителей этих сословий были прообразами современных законодательных собраний.

Эпоха просвещения, Американская и Французская революции стимулировали интеллектуальное и общественное развитие, в особенности развитие представлений о гражданских правах и политическом равенстве. Начиная с XIX века, собрания депутатов, избранных на свободных выборах, стали центральными институтами демократического правления. Во многих странах демократия также стала включать состязательность избирательного процесса, свободу слова и верховенство права. В странах с коммунистическими режимами провозглашалась идея народовластия, в структуру которого входили классовое единство и преимущественно государственная собственность на средства производства. До XX века демократия предполагала, что полноправным гражданством обладает меньшинство населения на основе имущественного ценза, в то время как остальные фактически исключены из процесса принятия политических решений. К началу XXI века всеобщность выборов получила мировое признание как один из важнейших критериев демократии.

Демократия

Из Википедии — свободной энциклопедии

Народное правление требует обеспечения ряда прав для каждого члена общества. С современной демократией связан ряд ценностей: законность, политическое и социальное равенство, свобода, право на самоопределение, права человека и др.

Одной из основных целей современной демократии является ограничение произвола и злоупотреблений властью. Этой цели часто не удавалось достигнуть там, где права человека и другие демократические ценности не были общепризнанными или не имели эффективной защиты со стороны правовой системы. Сегодня во многих странах народовластие отождествляется с либеральной демократией, которая, наряду с честными, периодическими и всеобщими выборами наделённых высшей властью лиц, в ходе которых кандидаты свободно соревнуются за голоса избирателей, включает в себя верховенство права, разделение властей и конституционные ограничения власти большинства путём гарантий определённых личных или групповых свобод. С другой стороны, левые движения, видные экономисты, а также такие представители западной политической элиты как экс-президент США Барак Обама, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард утверждают, что реализация права принятия политических решений, влияние рядовых граждан на политику страны невозможно без обеспечения социальных прав, равенства возможностей (англ.) ( рус. и низкого уровня социально-экономического неравенства.

Власть народа. Кто и зачем придумал демократию и совершил революцию в выборах?

С первобытных времен людям приходилось делать выбор в пользу того или иного кандидата. Вот только выбирали тогда не депутатов, не президентов, а вождей и старейшин. Шли годы, эволюционировал и процесс волеизъявления. Больше всего в этом преуспели греки. Что заставило граждан Древней Греции придумать демократию и начать принимать все решения коллективно? Как их политические взгляды уживались с верой в богов и как выглядела одна из первых машин для голосования? В преддверии Единого дня голосования, на котором у россиян впервые появится возможность голосовать дистанционно, «Лента.ру» вспоминает предвыборный ажиотаж времен Геродота и Аристотеля.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Впервые сразу в нескольких регионах страны избиратели смогут проголосовать не только опустив бюллетень в урну, но и через систему дистанционного электронного голосования.

Электронное голосование пройдет в Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и Севастополе.

Наиболее продвинутая система онлайн-выборов работает в столице. Тайну и достоверность выборов здесь обеспечит система блокчейн — та же технология, которая используется при майнинге биткоинов и других криптовалют.

Преимущества такого подхода очевидны: в блокчейне голоса хранятся в зашифрованном виде, благодаря чему их невозможно подделать или раскрыть личность конкретного избирателя.

Шифрование производится с помощью ключа, который публикуется в открытом доступе. Однако с помощью этого же ключа расшифровать результаты голосования нельзя. В итоге сохраняется тайна голосования и полностью исключается любая подтасовка.

Прием заявок на участие в онлайн-голосовании осуществляется со 2 августа по 13 сентября.

Как офлайн-, так и онлайн-голосование будет проходить в течение трех дней. Граждане, выбравшие возможность электронного голосования, смогут реализовать свое конституционное право с 8:00 17 сентября по 20:00 19 сентября (по московскому времени). Для всех регионов, кроме Москвы, онлайн-голосование будет проводиться на портале vybory.gov.ru, через Госуслуги. Москвичи смогут проголосовать на сайте mos.ru.

Избирателю необходимо быть зарегистрированным по месту жительства в субъекте России, который проводит дистанционное голосование, либо не зарегистрированным по месту жительства на территории России и получившим гражданство в упрощенном порядке. При этом гражданину должно исполниться 18 лет. Жители регионов должны иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, а москвичи — полную учетную запись на mos.ru. Перед голосованием обязательно надо подать заявку — москвичи могут сделать это на сайте mos.ru.

Голосование как демократический принцип отбора государственных служащих появилось в VI веке до нашей эры в Древней Греции. Однако к нему прибегали нечасто: считалось, что он по природе своей благоприятствует богатым и влиятельным людям и в целом наименее «демократичный» из всех способов.

Как ни парадоксально, но лучшим методом выбора чиновников тогда считался жребий.

Выбор проводили, среди прочего, с помощью бобов. В один сосуд клали определенное количество черных и белых бобов, а в другой — жетоны с именами кандидатов. Жетон и боб вынимались из сосудов одновременно. Если боб оказывался белым, то кандидат считался избранным.

В Древних Афинах выбор по жребию имел сакральный смысл. Согласно древнегреческой мифологии, именно жребий помог трем главным богам-олимпийцам Зевсу, Посейдону и Аиду выбрать свои области правления. Первый стал хозяином неба, грома и молний, второй — верховным морским правителем, третий — главным богом подземного царства мертвых.

Вдобавок такой способ голосования позволял практически любому гражданину принимать активное участие в управлении полисом — городом-государством.

Эти люди могли отвечать за чрезвычайно разнообразные области жизни общества и государства — например, проверять правильность весов на местном рынке или отслеживать, чтобы на муку и зерно не устанавливались слишком высокие цены.

Впрочем, не стоит думать, что древние греки не отдавали себе отчета в очевидных недостатках подобного метода. По поводу избрания некомпетентных и не представляющих интересы большинства шли неизменные споры. Отчасти проблема эта компенсировалась тем, что выбранный магистрат занимал должность всего один год, в течение которого находился под постоянным контролем остальных граждан.

Кандидаты проходили особо тщательную проверку, гарантирующую, что гражданин достоин занять должность, на которую он претендует. По истечении сроков полномочий каждый магистрат был обязан предоставить отчет о проделанной работе, который подвергался проверке.

«Возраст мой — не менее 30 лет. Я буду одинаково беспристрастно выслушивать выступление как обвинителя, так и обвиняемого, и голос свой буду подавать по существу рассматриваемого дела. Поклянись же Зевсом, Посейдоном, Деметрой и призови погибель как на себя, так и на дом свой, если ты в чем-то нарушишь эту клятву; если же ты будешь ее точно соблюдать, да выпадут тебе на долю многие блага», — приводит Демосфен клятву древнегреческого присяжного, выбираемого по жребию.

Вдобавок обязанности должностного лица могли приостанавливаться после обращения граждан, что и делалось с завидной регулярностью. Случалось, что после рассмотрения обращения народным собранием дело против магистрата направлялось в суд, который принимал окончательное решение о судьбе обвиняемого.

К слову, участники суда присяжных опять же выбирались по жребию. Процедура была ежегодной.

Каждый гражданин должен был сам защищать себя в суде, что требовало не только знания законов, но и владения ораторским искусством. Все заседания судов были открытыми, и чем значимее было рассматриваемое дело, тем большее число присяжных принимало в нем участие. Например, в разбирательстве против Перикла, которого обвинили в растрате государственных средств, участвовал 1501 присяжный, а смертный приговор философу Сократу выносил суд из 501 гелиаста.

Но жребий решал далеко не все. Если верить записям Аристотеля, то он не позволял выбирать «казначея воинских сумм, заведующего зрелищным фондом и попечителя водопроводов».

Существовали и другие способы голосования. Например, поднятием рук (хиротонии). В переводе с древнегреческого «хиротония» как раз и означает «голосование поднятием рук». Таким способом принимались решения при избрании кандидатов на самые важные государственные посты.

Существовал в Древних Афинах также «Суд черепков», или остракофория — народное голосование, при котором применялись глиняные черепки. На этих судах принимали решение о лишении гражданства или изгнании из Древних Афин человека, который, по мнению имевших право голоса древних афинян, представляет особую опасность для государственного строя. Подвергшийся остракизму изгонялся из города на десять лет. Решение принималось большинством голосов.

По сути остракофория была одной из самых ранних форм тайного голосования. В день голосования пространство, где проходила процедура, огораживали. Перед входом на участок каждый голосующий оставлял подписанный остракон, при этом его следовало перевернуть надписью вниз. После этого голосующий оставался внутри участка до самого конца голосования, тем самым исключая возможность повторной подачи голоса.

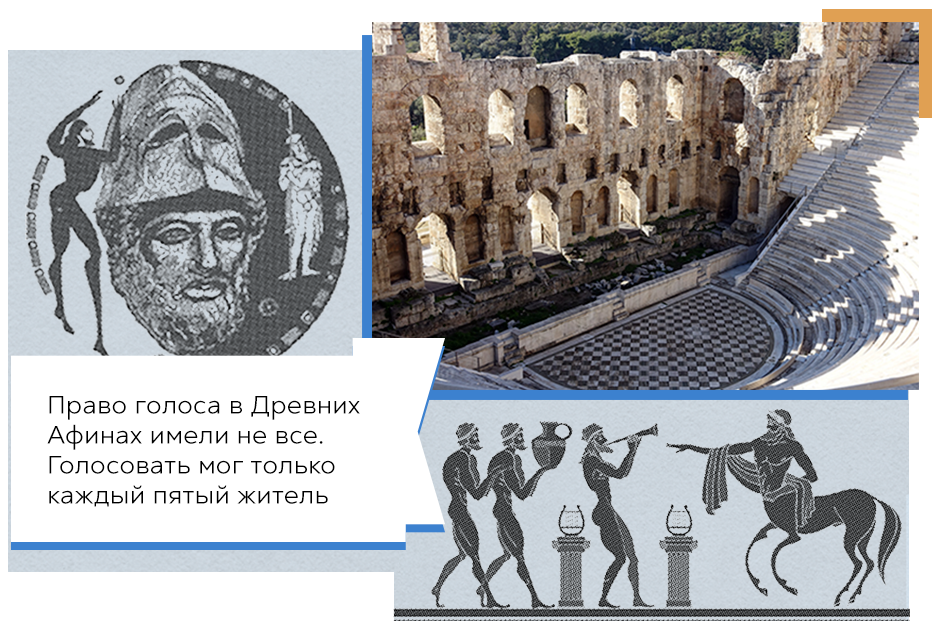

Право голоса в те времена имели далеко не все, а только те, кто имел статус гражданина. Таковыми считались достигшие 20 лет и отслужившие два года в армии сыновья родителей-граждан. Списки голосующих регулярно обновлялись. Лица, не отвечающие определенным требованиям, например, не заботящиеся о своих пожилых родителях, уклоняющиеся от участия в военных походах или растратившие собственное имущество, права голоса лишались.

В итоге из 100 тысяч жителей полиса право голоса было у 15-20 тысяч. Именно им и позволялось участвовать в народном собрании (экклесии), отвечающем за законодательную, исполнительную и судебную власть. Экклесии проходили четыре раза в месяц. В особо важных случаях, например, во время войны, они собирались чаще. Участие в экклесии было одновременно правом и обязанностью гражданина Древних Афин.

Народные собрания проходили на каменистом холме Пникс (в переводе с древнегреческого «давка»), расположенном недалеко от западного склона Акрополя. С трибуны Пникса выступали многие известные древнегреческие мыслители и ораторы, в частности — Перикл, считающийся одним из отцов-основателей афинской демократии.

Вот как Аристотель описывает докимасию — проверку молодого афинянина на предоставление ему полноценных гражданских прав или кандидата на его соответствие выборной должности.

«Когда производят докимасию, прежде всего предлагают вопрос: «Кто у тебя отец и из какого он дема, кто отец отца, кто мать, кто отец матери и из какого он дема?» Затем спрашивают о том, есть ли у него Аполлон Отчий и Зевс Оградный и где находятся эти святыни; далее — есть ли усыпальницы и где они находятся; наконец, исполняет ли он свой долг по отношению к родителям, платит ли подати и отбывал ли военные походы. Допросив об этом, председатель говорит: «Пригласи свидетелей в подтверждение этого». Когда он представит свидетелей, председатель ставит вопрос: «Угодно ли кому-нибудь выступить с обвинением против него?» И если выступит кто-нибудь обвинителем, он предоставляет слово и для обвинения, и для защиты, и после того ставит вопрос на голосование: в совете — поднятием рук, а в суде — подачей камешков. Если же никто не пожелает выступить с обвинением, он тотчас же производит голосование».

Повестка народного собрания определялась буле — советом, заседавшим в специальном здании, получившем название булевтерий. Подготовленные им предложения утверждались или отвергались голосованием всех граждан. В период расцвета Древних Афин буле выполнял функции, свойственные правительству. В то время совет народного собрания состоял из 500 членов-булевритов. Каждый из них был одним из пятидесяти представителей одной из десяти фил — территориальной единицы (общины) города-государства. Изначально в буле выбирались посредством голосования поднятием руки, затем — при помощи жребия. Членом совета народного собрания мог стать любой гражданин, достигший 30 лет. Чтобы сделать работу в буле доступной для всех, булевритам выплачивали зарплату.

Совет народного собрания включал пританию — постоянно действующий орган буле, состоящий из 50 пританов одной из фил, выбираемых по жребию. Перевыборы пританов проходили каждый месяц. Прекращающая свои полномочия притания отчитывалась перед следующей. Таким образом каждая из десяти общин Древних Афин в течение года (в календаре древних греков было десять месяцев) успевала занимать пританию. Постоянно действующий орган буле собирался практически ежедневно — 260 дней в году, за исключением праздничных и неблагоприятных, согласно мнению древнеафинских жрецов, периодов. Совет народного собрания со всеми его 500 булевритами созывался реже — по мере необходимости.

Выборы в Древней Греции были не только демократическими, но и технологичными. По крайней мере для своего времени. Для голосования часто использовался специальный инструмент — клеротерион. Он представлял собой каменную плиту с прикрепленной к ней трубкой и столбцами горизонтальных вырезов. В прорези вставлялись бронзовые жетоны с нанесенными на них именами кандидатов.

В каждом из столбцов в прорезях должны были располагаться жетоны с именами представителей только одной древнеафинской общины. В трубку подавались случайные камешки белого или черного цвета. Номер камешка отвечал числу ряда с жетонами. В зависимости от окраски жребия все жетоны, расположенные в одном ряду, побеждали или проигрывали.

Древнегреческая система жеребьевки признавалась современниками как действенный инструмент демократического общества, позволяющий каждому полноправному члену принимать участие в управлении государством.

Одной из основ демократического строя является замещение должностей по жребию, олигархического же — по избранию

Впрочем, точка зрения древнегреческого ученого связана с его отношением к Спарте, другому сильному древнегреческому полису, где, по его мнению, «государственный строй представляет собой олигархию, как имеющий много олигархических черт, хотя бы, например, то, что все должности замещаются путем избрания и нет ни одной замещаемой по жребию». Сам же Аристотель был сторонником смешанной системы выборов.

Что такое демократия (демократический режим)

«Демократия – это правила поведения, о которых договорились между собой хорошо вооруженные джентльмены».

Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Все мы, бесспорно, знаем, что живем в демократической стране. И вроде бы почти уверены, что демократия – это хорошо и справедливо. Она ассоциируется со свободой, защитой прав человека и возможностью иметь свое мнение.

Но все ли так просто? Почему-то самый знаменитый противник насилия в мире, борец за независимость Индии Махатма Ганди свел тоталитарный и демократический режимы в одну формулу:

«Какая разница для мертвых, сирот и бездомных, во имя чего творятся произвол и разрушения – во имя тоталитаризма или во имя священной демократии и либерализма?»

Сегодня мы поговорим о следующем:

Что такое демократия

Слово греческого происхождения δημοκρατία – власть народа или народовластие, от δῆμος – народ и κράτος – власть.

Сейчас под демократией подразумевается такая форма государственного правления, которая опирается на волеизъявление народа, признает власть народа, провозглашает принцип подчинения меньшинства большинству.

Можно выделить характерные признаки демократического режима в современном мире:

Демократия родом из античного мира

Хотя некоторые демократические проявления существовали в человеческих группах в догосударственный период, о демократии все же принято говорить в связи с появлением государств (что это такое?), как о форме правления, политическом режиме.

Появление демократии связывают с крупнейшим древнегреческим полисом Афинами и реформами Клисфена, возглавившего его в начале 500 годов до н.э. Афинский полис за всю историю существования сменил практически все возможные режимы власти: монархию, аристократию, олигархию, тиранию и демократию.

Причем особенность Афинских режимов в их смешанности, то есть в абсолютной форме ни один из них не существовал. Как только в полисе восторжествовала абсолютная демократия, он потерял свою независимость навсегда.

Афины были не единственным демократическим городом-государством в Древней Греции, таких полисов насчитывалось несколько сотен.

Управление осуществлялось с помощью Народного собрания, на котором принимались общие решения и законы, назначались должности, как правило, путем жеребьевки. Политическая роль гражданина была обязательна, за уклонение от ее исполнения налагали штраф, а иногда даже лишали гражданских прав.

С точки зрения древних греков, установление демократии возможно при соблюдении ряда условий, которые гарантируют соблюдение главного демократического принципа всеобщего блага.

Классификация политических режимов по Аристотелю

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) в труде «Политика» дал классификацию политических режимов, существовавших в его время. Список основан на двух основных принципах: количество правителей и качество функций власти.

| Правильные формы правления | Отклонения от правильных форм правления |

|---|---|

| Власть одного | |

| Монархия | Тирания |

| Власть немногих | |

| Аристократия | Олигархия |

| Власть многих | |

| Полития («республика» в переводе Цицерона) | Демократия |

Функция власти в правильных формах политического строя – благо граждан, в извращенных формах – благо самих носителей власти.

Аристотель утверждает, что действительность гораздо многограннее и шире этой узкой классификации, вводя множество подвидов и говоря о том, что в чистом виде эти формы правления не существуют.

Но нас интересует тот факт, что демократия для Аристотеля – это извращенная форма политии (или республики), то есть, это власть многих, преследующая свои интересы.

После французской революции в XVIII веке произошла подмена понятия, когда латинское слово республика, до того подменившее греческое слово полития в переводе Цицерона, стали называть словом демократия. Таким образом, демократия из разряда «плохих», извращенных режимов превратилась в «хороший».

Демократия в Древнем Риме

Параллельно с демократическим строем в древнегреческих полисах зарождалась и развивалась Римская республика, где изначально право управления было только у патрициев и аристократов, но позже и плебс добился возможности участвовать в управлении государством.

Простолюдины (народные трибуны) имели право вето на решения, противоречащие интересам незнатных граждан. Как и в Древней Греции, такое право было только у мужчин. Это правило сохранялось повсеместно во всех последующих демократиях до ХХ века.

Римская республика – это смесь монархии, аристократии и демократии.

На высокие должности магистратов не мог попасть любой гражданин волею жребия, как это было в Афинах. Здесь работал принцип «курса чести» (cursus honorum) – ступенчатого отбора лучших претендентов через выборы. Согласно ему, невозможно попасть на высшую ступень, не пройдя низшие.

Аристотель относил подобную систему к признакам аристократии или олигархии, но не демократии, где каждый гражданин мог через жеребьевку занять высокую должность.

Средние века

В Средние века человек не мыслил себя индивидуальностью, он существовал только в контексте принадлежности к сословию, поэтому демократические права и свободы, равенство не были актуальны.

Никто не был абсолютно свободен – ни крестьянин, наиболее ограниченный в правах, ни дворянское сословие, бывшее в подчинении у высших чинов, ни даже король, который был вассалом самого Бога.

О равенстве речь могла идти только в рамках своего сословия, поэтому можно говорить о некоторых принципах демократии в городских коммунах, ремесленных цехах, сельских общинах. Высшие сословия тоже должны были как-то договариваться, поэтому возникали Боярская дума или Земские соборы на Руси, Королевский совет во Франции, английский парламент, впервые созванный в 1265 г.

Казалось бы, «темная и дремучая» — Древняя Русь породила феномен демократического правления в Новгороде, Пскове и Вятке.

Воля народа выражалась на вече (это что?), иначе говоря, на общем городском собрании. Здесь обсуждались и принимались законы, решения по внешней и внутренней политике. Голосование было своеобразным – не по количеству голосов, а по мощности и громкости криков.

Новое время и становление демократических режимов

С эпохой Возрождения и расцветом гуманизма произошел перелом в самосознании человека. Значительную роль в разрушении прежних, средневековых стереотипов сыграл Мартин Лютер и вызванное им движение Реформации.

Реформаторы выступали против жесткой иерархии церкви, пронизывающей все средневековое мироустройство, и призывали вернуться к «истокам» — демократическим идеалам раннего христианства, где все равны перед Богом.

Это подготовило почву для формирования основополагающей демократической идеи о неотчуждаемых (прирожденных, естественных) правах любого человека на жизнь, свободу и частную собственность.

Авангардом в модернизации политической жизни Нового времени считается Англия, где после революции 1688—1689 гг. началась эпоха конституционной монархии. Тогда был написан знаменитый Билль о правах, где ограничивалась власть монарха, который не имел права вмешиваться в парламентские процедуры, провозглашалась свобода слова парламентариев и свободные выборы.

Далее развитие демократии в разных странах шло по различным сценариям, но, в общем, в одном направлении. Почти одновременно после победы буржуазных революций созданы первые конституции в США (1787 г.) и во Франции (1791 г.), в которых законодательно были закреплены основные права и свободы человека. Сегодня уже сложно представить государство без конституции.

Вместе с развитием демократии происходит и ее перерождение из прямой в представительную.

Проблемы современной демократии

Демократия сегодня — это лидирующий политический режим в мире.

Но, к сожалению, этот факт не избавляет ее от глобальных проблем.

Демократия, с одной стороны, переживает свой расцвет, это крайне популярное явление в политическом пространстве. С другой стороны, часть ученых-политологов считает, что мы наблюдаем закат демократической эпохи. Все громче слышны голоса людей, недовольных этим режимом, утверждающих, что он несостоятелен.

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Мне кажется, что демократия — это как «гулящая жена», многим это нравится, многим нет, а ты сам лично об этом пока даже не слышал.

Демократия, это как — голосование на выборах. Это самый тупой способ, что можно придумать. 10 человек собрались на рыбалку, проголосовали, 8 тупых — стадным образом выбрали путь и не поймали нифига.

Да и либералы сейчас совсем не то, что значит само слово. А от демократии уже если честно тошнит. Лицемерие на лицемерии.

Алексей: очень тонко подмечено. Данное понятие полностью дискредитировано Западом. Они его, что называется, «затаскали». Сами творят беспредел, а от других требуют святости и, главное, покорности, пока Запад их будет грабить.

Но, похоже, что этому беспределу Запада подходит конец. Может быть лет через двадцать слово демократия уже не будет выглядеть «набившим оскомину», а станет отражать изначально заложенный в него смысл.

Определенный режим конечно может быть несостоятелен, но это же не проблема демократии, здесь речь скорее о неком фасаде или имитации демократии.

Вон, КНДР якобы демократическая страна, в аббревиатуре так сказано, но какая же там демократия, там самый настоящий тоталитарный режим, а власть держится в руках Кимов и передается по наследству, такая вот коммунистическая монархия.