Что такое депрессивный перелом

Публикации в СМИ

Переломы свода черепа

Переломы костей свода черепа обычно возникают в месте приложения силы. Выделяют линейный и вдавленный переломы.

ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРЕЛОМ обычно возникает в результате удара предметом большой площади. Сам по себе не имеет большого клинического значения (за исключением переломов чешуи височной кости — см. Гематома эпидуральная). Диастатический перелом — один из видов линейного перелома, характеризующийся переходом линии перелома на один из швов черепа (чаще возникает у детей).

Диагностика: краниография. Основные отличительные признаки линейного перелома, сосудистой борозды и краниального шва следующие • Линейный перелом: цвет на рентгенограмме почти чёрный, ход прямой, ветвление отсутствует, ширина очень узкая • Сосудистая борозда: серого цвета, ход изгибающийся, обычно ветвится, более широкая, чем линия перелома • Шов черепа: серого цвета, ход для каждого шва стандартный, соединяется с другими швами, значительной ширины, имеет зубчатый край.

Лечения не требуется, за исключением случаев «растущего перелома» (возникает у детей раннего возраста).

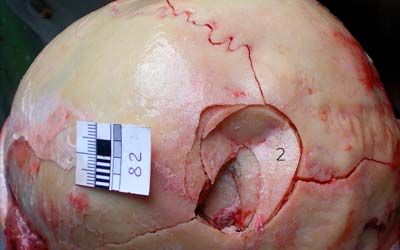

ВДАВЛЕННЫЙ ПЕРЕЛОМ возникает в результате удара по голове твёрдым предметом малой площади (молоток, стальная труба и т.д.). Характеризуется внедрением фрагмента(ов) кости в полость черепа, что может приводить к локальному ушибу, размозжению мозга, разрыву оболочек, формированию гематом.

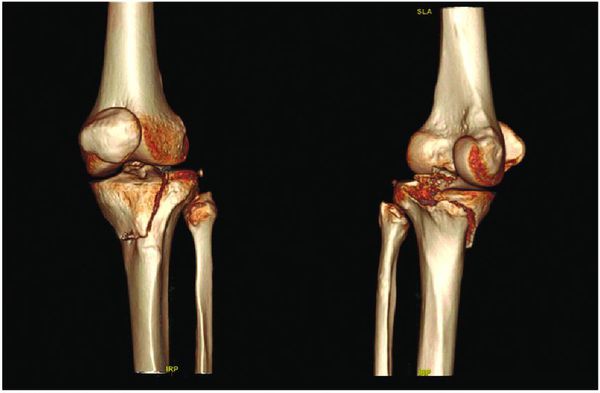

Диагностика. Краниография и КТ

Лечение. При неосложнённом вдавленном переломе допустима консервативная тактика. Во всех остальных случаях необходимо оперативное вмешательство — удаление костных фрагментов или их репозиция. Показания к хирургическому лечению: вдавление более чем на 8–10 мм или на толщину кости, очаговые неврологические симптомы, соответствующие локализации перелома, признаки повреждения оболочек мозга (истечение ликвора, мозговой детрит), открытый перелом. Относительное противопоказание — бессимптомный закрытый вдавленный перелом в области расположения магистральных синусов твёрдой мозговой оболочки.

Прогноз зависит от объёма поражённой области головного мозга и её функциональной значимости. Операция по устранению вдавленного перелома не влияет на риск развития поздней посттравматической эпилепсии.

Примечание. У новорождённых и детей первого года жизни бывает специфический вдавленный перелом костей свода черепа по типу «шарика для пинг-понга». Лечение показано только при локализации в косметически значимых областях (например, лобной).

Синоним. Переломы черепа компрессионные

МКБ-10. S02 Перелом черепа и лицевых костей.

Код вставки на сайт

Переломы свода черепа

Переломы костей свода черепа обычно возникают в месте приложения силы. Выделяют линейный и вдавленный переломы.

ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРЕЛОМ обычно возникает в результате удара предметом большой площади. Сам по себе не имеет большого клинического значения (за исключением переломов чешуи височной кости — см. Гематома эпидуральная). Диастатический перелом — один из видов линейного перелома, характеризующийся переходом линии перелома на один из швов черепа (чаще возникает у детей).

Диагностика: краниография. Основные отличительные признаки линейного перелома, сосудистой борозды и краниального шва следующие • Линейный перелом: цвет на рентгенограмме почти чёрный, ход прямой, ветвление отсутствует, ширина очень узкая • Сосудистая борозда: серого цвета, ход изгибающийся, обычно ветвится, более широкая, чем линия перелома • Шов черепа: серого цвета, ход для каждого шва стандартный, соединяется с другими швами, значительной ширины, имеет зубчатый край.

Лечения не требуется, за исключением случаев «растущего перелома» (возникает у детей раннего возраста).

ВДАВЛЕННЫЙ ПЕРЕЛОМ возникает в результате удара по голове твёрдым предметом малой площади (молоток, стальная труба и т.д.). Характеризуется внедрением фрагмента(ов) кости в полость черепа, что может приводить к локальному ушибу, размозжению мозга, разрыву оболочек, формированию гематом.

Диагностика. Краниография и КТ

Лечение. При неосложнённом вдавленном переломе допустима консервативная тактика. Во всех остальных случаях необходимо оперативное вмешательство — удаление костных фрагментов или их репозиция. Показания к хирургическому лечению: вдавление более чем на 8–10 мм или на толщину кости, очаговые неврологические симптомы, соответствующие локализации перелома, признаки повреждения оболочек мозга (истечение ликвора, мозговой детрит), открытый перелом. Относительное противопоказание — бессимптомный закрытый вдавленный перелом в области расположения магистральных синусов твёрдой мозговой оболочки.

Прогноз зависит от объёма поражённой области головного мозга и её функциональной значимости. Операция по устранению вдавленного перелома не влияет на риск развития поздней посттравматической эпилепсии.

Примечание. У новорождённых и детей первого года жизни бывает специфический вдавленный перелом костей свода черепа по типу «шарика для пинг-понга». Лечение показано только при локализации в косметически значимых областях (например, лобной).

Синоним. Переломы черепа компрессионные

МКБ-10. S02 Перелом черепа и лицевых костей.

Вдавленные переломы костей черепа

Вдавленные переломы костей черепа — нарушение целостности костной части головы, которые характеризуются вдавливанием кости внутрь неё. Они считаются наиболее опасными, поскольку могут спровоцировать повреждения твёрдой мозговой оболочки, кровеносных сосудов, мозгового вещества и компрессию внутричерепных структур.

Пройти диагностику и лечение вдавленных переломов костей черепа в Москве приглашает отделение неврологии ЦЭЛТ. Наша многопрофильная клиника хорошо известна на рынке платных медицинских услуг столицы и области. У нас работают ведущие отечественные специалисты, располагающие современными эффективными методиками диагностики и лечения. Вы можете записаться к ним на приём онлайн или связавшись с нашими операторами.

Наши врачи

Что провоцирует вдавленные переломы черепа?

Перелом черепа — это травматическое нарушение целостности черепа, представляющее серьёзную опасность для жизни человека. На их долю приходится около десяти процентов от всех переломов и около трети случаев от общего числа тяжёлых черепно-мозговых травм. Чаще всего их диагностируют у молодых людей, ведущих активных образ жизни или у представителей социально-неблагополучных категорий граждан.

Переломы вдавленного типа возникают при столкновении с объектом, площадь которого меньше площади черепа. Подобное может случиться если человек падает или происходит быстрое сближение его головы с таким объектом. При этом специалисты выделяют ряд условий, которые оказывают серьёзное влияние на последствия травмы. К ним относят следующее:

Клинические проявления вдавленных переломов черепа

Клиника переломов, как правило, индивидуальна, поскольку зависит от ряда факторов:

У пострадавшего могут наблюдаться следующие симптомы:

В зависимости от локализации травмы у пациента может наблюдаться выпадение или нарушение той или иной функции: зрительной, речевой, слуховой. Прогрессирующий отёк мозга может стать причиной дыхательной недостаточности, коматозного состояния и летального исхода до прибытия медицинской помощи.

Диагностика вдавленных переломов черепа

Перед тем как разработать тактику лечения специалисты ЦЭЛТ проводят всестороннюю диагностику травмы. Она позволяет точно определить её локализацию, размеры и последствия, к которым она привела. Оптимальным способом до сих пор остаётся рентгенография — проекционная краниография. Она обеспечивает обзор повреждения со всех сторон и позволяет понять, как именно случился перелом, что важно при подготовке к лечению.

Помимо рентгенографии для диагностики вдавленных переломов черепной коробки применяют компьютерную или магнитно-резонансную томографию, задействовав костный режим. Он позволяет определить состояние подкостного пространства. Наряду с инструментальными методиками проводится неврологическое обследование, направленное на проверку рефлексов, оценивание чувствительности и силы мышц.

Лечение вдавленных переломов черепа в ЦЭЛТ

Вдавленный перелом черепной коробки — это показание к проведению нейрохирургической операции. Все они отличаются технической сложностью исполнения, требуют от нейрохирурга особого мастерства и практического опыта и длятся не один час. Прежде всего они направлены на устранение компрессии мозгового вещества. В процессе осуществляется удаление или перемещение отломков костей, осмотр оболочек и вещества мозга. Если имеются показания удаляются выявленные гематомы и отмершие ткани, осуществляется пластика дефектов черепа, появившихся из-за перелома. Объём удаления костей, вариант доступа и срочность операции определяются индивидуально, исходя из характера травмы и тяжести состояния пациента.

В случае, если в процессе нейрохирургического вмешательства выявлены повреждения твёрдой мозговой оболочки, врач осматривает пространство под ней, удаляет гематомы и очаги размозжения. После этого он вводит в рану антибиотики. Повреждённые области твёрдой оболочки мозги удаляют, а саму её ушивают или проводят пластику с применением имплантатов из тканей пострадавшего или в виде тефлоновой мембраны. Пластика особенно оправдана поскольку исключает формирование грубых рубцов и проникновения послеоперационной ликвореи.

В отделении неврологии ЦЭЛТ работают неврологи и нейрохирурги с многолетним опытом научной и практической работы. Они располагают всем необходимым для того чтобы определить все особенности перелома и правильно провести его лечение. Вы можете записаться к ним на приём онлайн на нашем сайте или, связавшись с нашими операторами: +7 (495) 788 33 88.

Черепно- мозговая травма : классификация, особенности медикаментозного и реабилитационного лечения на разных этапах

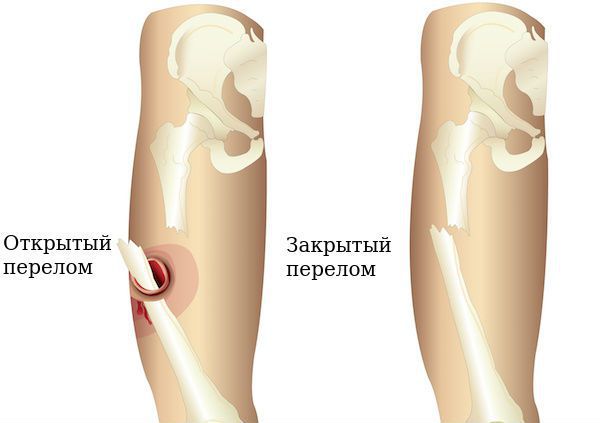

Черепно-мозговые травмы делят на две основные группы: открытые и закрытые.

Открытая черепно-мозговая травма характеризуется наличием одновременного повреждения мягких покровов головы и черепных костей, создающих угрозу инфицирования головного мозга и его оболочек. Открытую травму в свою очередь подразделяют на непроникающую и проникающую в зависимости от целостности твердой оболочки головного мозга.

К закрытой травме относят черепно-мозговые травмы без нарушения целостности покровов головы.

В патогенезе ЧМТ помимо непосредственного повреждения мозга, играет роль механическая деформация черепа и мозга с ушибом последнего о костные выступы внутренней поверхности черепа (по механизму противоудара). Кроме того, в патогенезе ЧМТ ведущую роль играют нарушения основных нейродинамических процессов в центральной нервной системе, обуславливающие сосудистые, ликвородинамические и эндокринно-гуморальные нарушения. Реакция сосудистой системы мозга проявляются распространенным спазмом сосудов с последующей гиперемией мозга и венозным застоем. Расстройства ликвороциркуляции связаны с развитием ликворной гипо- и гипертензии, нарушениями проницаемости гематоэнцефалического барьера. Ослабление регуляторных функций гипоталамо-гипофизарной системы приводит к нарушениям гормонального баланса в организме, расстройствам водного и солевого обмена, нарушениям кровообращения с развитием гипоксии головного мозга и явлений отека-набухания мозговой ткани.

Как при закрытой, так и при открытой черепно-мозговой травме по характеру и тяжести повреждения мозга выделяют следующие основные клинические формы:

сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга (лёгкой, средней и тяжёлой степени), тяжелое диффузное аксональное повреждение, сдавление головного мозга.

Сотрясение головного мозга характеризуется кратковременной потерей сознания в момент травмы, рвотой (чаще однократной), головной болью, головокружением, слабостью, болезненностью движений глаз и др. В неврологическом статусе очаговая симптоматика отсутствует. КТ не обнаруживает отклонений в состоянии вещества мозга и ликворных внутричерепных пространствах.

Ушиб – очаг травматического размозжения мозговой ткани, часто сопровождающийся кровоизлиянием, может локализоваться в месте удара или противоудара, но особенно часто формируется в базальных отделах лобной и передних отделах височной долей, которые тесно соприкасаются с выступающим костным рельефом.

Выделяют 3 степени тяжести ушиба головного мозга (легкая, средняя и тяжелая), различающиеся между собой по продолжительности выключения сознания (от нескольких минут до нескольких недель), выраженности антероградной амнезии на события, которые непосредственно предшествовали травме или произошли сразу после нее (общая продолжительность амнезированного периода не превышает 1 ч),, степени расстройств жизненно важных функций, выраженности симптомов, выраженности изменений при КТ исследовании.

Диффузное аксональное повреждение – результат вращательного или линейного ускорения в момент травмы, вызывающего закручивание массивных больших полушарий относительно жестко фиксированного ствола. Аксональное повреждение развивается в течение 12 – 24 часов, что оставляет «терапевтическое окно» для воздействия на этот процесс.

У 3-5% пострадавших встречается сдавление головного мозга, которое характеризуется нарастанием общемозговых, очаговых и дислокационных симптомов через некоторый промежуток времени после травмы. Сдавление головного мозга развивается при вдавленных переломах черепа, нарастании внутричерепной гематомы, при массивных ушибах, сопровождающихся отеком-набуханием мозга. При этом состоянии показаны неотложные оперативные вмешательства.

Проводя обследование больного с ЧМТ, особенно тяжелой, нужно придерживаться определенного плана.

1. Вначале следует обратить внимание на проходимость дыхательных путей, частоту и ритмичность дыхания, состояние гемодинамики.

3. Оценить состояние сознания. При легкой ЧМТ важно оценить ориентацию в месте, времени, собственной личности, внимание, попросив больного назвать месяцы года в обратном порядке или последовательно отнимать от 40 по 3, памяти, попросив запомнить 3 слова и проверив, сможет ли больной назвать их через 5 мин.

4. Осмотреть голову, туловище, конечности, обращая внимание на внешние признаки травмы (ранения,ушибы, кровоподтеки, переломы).

5. Важное значение имеет выявление признаков перелома основания черепа: истечение цереброспинальной жидкости из носа (в отличие от обычной слизи ликвор содержит глюкозу), симптом очков (отставленное появление двустороннего кровоподтека в периорбитальной области, ограниченного краями орбиты), истечение крови и ликвора из уха (кровотечение из уха может быть связано и с повреждением наружного слухового прохода или барабанной перепонки), а также кровоподтек за ушной раковиной в области сосцевидного отростка, появляющийся через 24—48 ч после травмы.

6. Собирая анамнез у больного или сопровождающих его лиц, следует обратить внимание на обстоятельства травмы (травма может спровоцировать инсульт, эпилептический припадок), употребление алкоголя или лекарственных средств.

7. Выясняя длительность утраты сознания, важно учитывать, что для внешнего наблюдателя сознание возвращается в тот момент, когда больной открывает глаза, для самого же больного сознание возвращается в тот момент, когда возвращается способность запоминать.

10. Большинству больных (даже при минимальных признаках повреждения шейного отдела позвоночника или ссадине на лбу) следует назначить рентгенографию шейного отдела (по крайней мере в боковой проекции, при этом нужно получить изображение всех шейных позвонков).

13. При наличии спутанности или угнетения сознания, очаговых неврологических симптомов, эпилептического припадка, менингеальных симптомов, признаков перелома основания черепа, оскольчатом или вдавленном переломе свода черепа необходима срочная консультация нейрохирурга. Особая настороженность в отношении гематомы необходима у лиц пожилого возраста, больных, страдающих алкоголизмом или принимающих антикоагулянты.

Основными клиническими факторами, определяющими степень тяжести ЧМТ как при очаговом, так и при диффузном повреждении, являются (Штульман Д.Р., Левин О.С., 2002):

Активная лечебная гимнастика, направленная на улучшение постурального контроля.

Метод биоуправления по статокинезиграмме Данный метод позволяет обучать больного в ходе специальных компьютерных стабилографических игр (КСИ) произвольному перемещению центра давления (ЦД) с различной амплитудой, скоростью, степенью точности и направления движения без потери равновесия. Программа тренировки строится в зависимости от степени нарушения постурального контроля и общего состояния больного. Использование этого метода возможно только у больных без грубых зрительных и когнитивных нарушений.

Программа коррекции двигательных нарушений.

Лечебная гимнастика. Для больных с тяжелой ЧМТ характерна комбинация пирамидных, экстрапирамидных, стволо-мозжечковых и вестибулярных нарушений, проявляющихся в самых различных сочетаниях и формах взамодействия (Найдин В.П., 1972). В связи с этим при построении лечебно-гимнастических программ у этих больных используются приемы различных подходов кинезитерапии (

Применяют электростимуляцию антагонистов спастических мышц СМТ. Один электрод (катод) размещают на двигательной точке мышцы, а другой (анод) – в области перехода мышцы в сухожилие.

В настоящее время также как и у больных, перенесших инсульт, для восстановления двигательных функций у больных с последствиями тяжелых ЧМТ широко применяются новые технологии, основанные на виртуальной реальности

использование робототехнических устройств для обучения двигательным навыкам в паретичной руке (the MIT-Manus and Mirror-Image Motion Enabler Robot) и системы Lokomat для обучения ходьбе (Hesse S, et al., 2003).

Программа лечения спастичности, контрактур и гетеротопической оссификации.

ЧМТ часто ассоциируются с очень выраженной спастичностью, которая обычно развивается после нескольких дней или в течение первых нескольких недель после травмы. Спастичность может быть определена как увеличение сопротивления на пассивное растяжение мышцы, сочетающееся с повышением сухожильных рефлексов

Спастичность, в свою очередь, способствует изменению вязко-эластических свойств самой мышцы, то есть приводит к развитию так называемой гипержесткости мягких тканей. Спастичность и гипержесткость часто усиливают выраженность двигательных нарушений, препятствует восстановлению двигательных навыков и имеют тенденцию к нарастанию в течение первых месяцев после травмы, часто приводя к развитию контрактур.

Для уменьшения спастичности и улучшения вязко-эластических свойств мышц применяют:

Автор статьи:

Исаева Татьяна Викторовна

Декомпрессионный перелом позвоночника: что это такое, лечение

Что такое декомпрессионный перелом позвоночника

Наряду с компрессионным, выделяют также и декомпрессионный перелом позвоночника. В первом случае позвонки сильно сдавливаются, из-за чего трескаются и сминаются – теряют часть высоты. Во втором случае травма наступает из-за сильного растяжения. Позвонок в такой ситуации остается целым, но сильно страдают различные связующие элементы позвоночного столба, отростки, диски, мышцы. Худшая ситуация – в которой повреждается спинной мозг и нервные волокна.

Декомпрессионный перелом шейного позвонка встречается реже, потому что растяжение заработать сложнее, чем сильное сжатие под действием внешних нагрузок.

Чаще всего травма диагностируется после дорожно-транспортных происшествий и резкого поднятия больших тяжестей. В группе риска оказываются спортсмены, люди преклонного возраста, дети.

Симптомы и проявления перелома

На то, что у человека декомпрессионный перелом позвоночника грудного отдела или иной локализации, указывают сразу несколько симптомов:

Диагностика травмы

Многие задаются вопросом о том, что это такое, декомпрессионный перелом позвоночника. Так как причиной его становится не сжатие, а растяжение, рентгенография редко помогает определить результаты полученной травмы.

Лучшим решением становится МРТ. Метод магнитно-резонансной томографии позволяет опередить, в каком состоянии находятся ткани, есть ли повреждения отростков и межпозвоночных дисков. Такая методика позволяет проверить и спинной мозг – его повреждение чаще всего становится причиной паралича.

Оказание первой помощи

Если у человека зафиксированы симптомы декомпрессионного перелома позвоночника, действовать нужно быстро и четко. Чтобы позвоночный столб оставался в покое, нужно будет зафиксировать тело.

Лучше положить человека на твердую поверхность. Подстелите под него что-то или соорудите носилки.

Ни в коем случае нельзя перемещать человека, поднимать его ноги или руки, стараться резко поменять положение.

Вот еще несколько важных советов при оказании первой помощи:

Лечение

Лечение и реабилитация декомпрессионного перелома позвоночника разрабатываются в индивидуальном порядке. Важно четко понимать, насколько опасны повреждения и какая площадь затронута.

Консервативное лечение

Состоит из нескольких аспектов:

Хирургическое вмешательство

Операция должна проводиться только под руководством опытного хирурга. Некомпетентное вмешательство – это причина многих видов осложнений, способных привести к инвалидности.

В ходе хирургического вмешательства нужно удалять пораженные фрагменты тканей и сшить здоровые участки. Кроме того, выполняется восстановление отростков, нормализация состояния спинного мозга, связок.

Одним из методов лечения является установка специальных титановых пластинок. Это требуется для фиксации и исключения нестабильности позвонков.

Реабилитация после декомпрессионного перелома позвоночника

Чтобы человек как можно скорее восстановился после полученной травмы, нужно составить комплекс из нескольких основных частей:

Осложнения и последствия травмы

Когда врач до конца не понимает, что это, декомпрессионный перелом позвоночника, могут возникать серьезные осложнения. Среди них:

Что такое закрытый перелом? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Николенко Виталия Александровича, травматолога со стажем в 11 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Закрытый перелом — нарушение целостности кости без повреждения кожных покровов или слизистых оболочек.

Закрытый перелом — всегда результат воздействия механической силы, превышающей прочность кости.

Закрытый перелом не расценивается как сугубо механическое нарушение целостности кости. Перелом всегда сопровождается цепью сложных патологических и приспособительных реакций — организм, как и при любой иной травме, пытается восстановиться самостоятельно. Зачастую даже в случае несвоевременной диагностики и отсутствия лечения при нетяжёлых закрытых переломах случается благоприятный клинический исход. В то же время самоизлечение может пройти неудачно — в виде неправильного сращения, ложного сустава, несращения. Это значительно ухудшит функцию повреждённого сегмента, хоть и не приведёт к её полной утрате.

Симптомы закрытого перелома

При закрытых переломах характер симптомов и их выраженность сильно зависят от размера и вида повреждённой кости. Значительно влияет наличие и выраженность смещения костных отломков.

Патогенез закрытого перелома

Реакции организма на перелом разделяются на местные (происходящие в зоне перелома) и общие (возникающие во всём организме).

Мышцы в зоне травмы рефлекторно сокращаются, создавая либо усугубляя смещение отломков костей. В то же время напряжённые мышцы создают определённую стабильность перелома, фиксируя повреждённую кость своими силами, предотвращая в определённой мере дальнейшую подвижность. Чем больше диаметр сломанной кости и объём мышц пострадавшего сегмента, тем более вероятно возникновение смещения отломков.

Развивается и нарастает травматический отёк тканей, порой распространяющийся на весь повреждённый сегмент, но это тоже приспособительная реакция в виде изменения обмена веществ в зоне перелома.

После стихания острых патогенетических проявлений наступает время для восстановления: сломанная кость начинает срастаться. Каждая кость срастается в различные сроки, что определяется размером кости, характером перелома, возрастом пациента, правильностью лечения и сопутствующими заболеваниями. Для различных костей сроки колеблются от одного месяца до полугода.

Очень большое влияние в процессе срастания перелома играет интенсивность кровоснабжения зоны перелома, неподвижность отломков и близость их расположения.

После срастания перелома костная мозоль между отломками всегда избыточна и не соответствует анатомической форме кости. В дальнейшем месяцы, а возможно и годы, уйдут на постепенную перестройку костной мозоли. В результате организм лизирует («вымоет») лишнюю минеральную ткань из костной мозоли, оставив необходимый её объём и приведя кость в полное анатомическое соответствие, как и до перелома.

Общие реакции организма в случае простых переломов некрупных костей могут отсутствовать. При закрытом переломе трубчатых костей большого диаметра или множественных переломах общие реакции организма могут стать причиной усугубления состояния и даже летального исхода.

Избыточная болевая импульсация в зоне перелома, сопровождающаяся кровопотерей, приводит к негативным патогенетическим сдвигам — травматическому шоку. Это тоже вариант патогенеза перелома, хотя он больше подходит к группе осложнений.

Классификация и стадии развития закрытого перелома

Закрытые переломы рассмотрены в обширной, но интуитивно ясной классификации.

Закрытый перелом по причине возникновения может быть травматическим и патологическим.

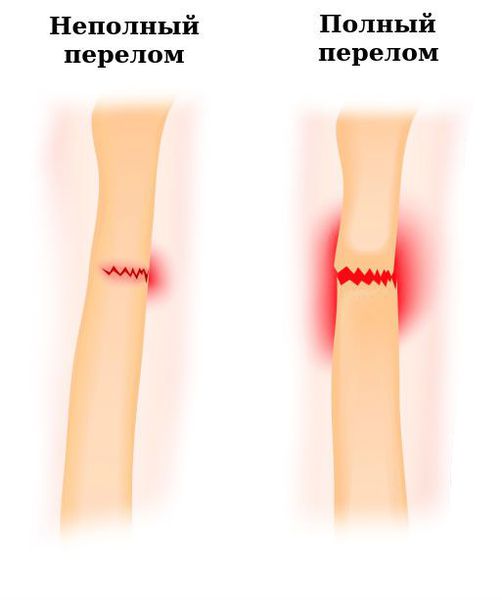

Классификация по протяжённости линии излома:

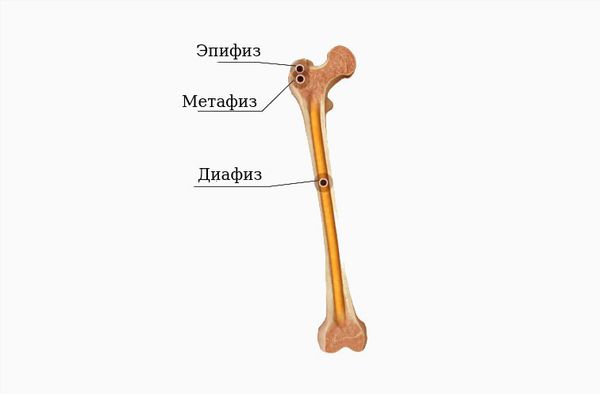

Классификация переломов по локализации (указывается название трубчатой кости и её части):

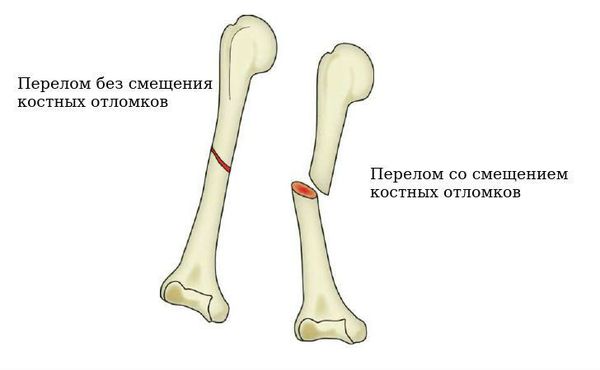

Далее необходимо отметить важное для лечения разделение закрытого перелома по положению костных отломков относительно друг друга:

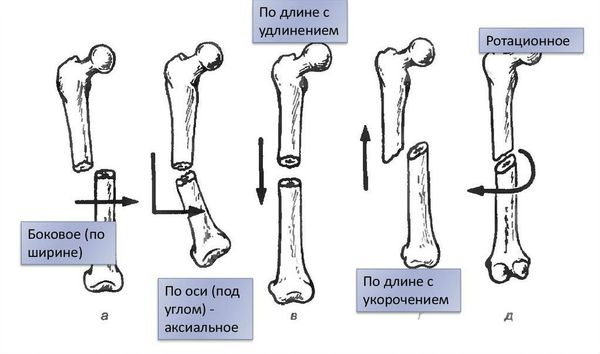

Если смещение отломков имеет место, то его классифицируют по виду [1] :

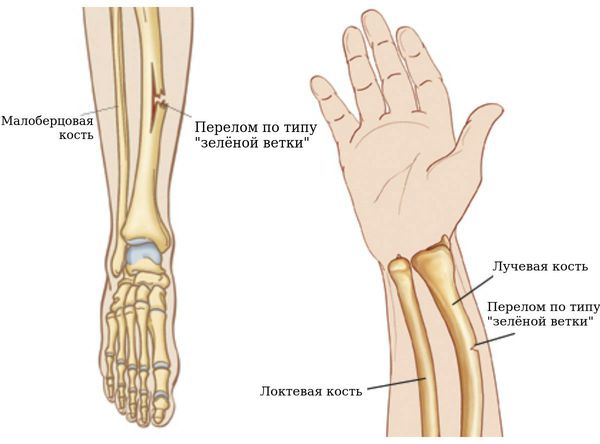

По форме линии излома выделяют закрытые переломы:

Существует и группа переломов, называющихся компрессионными. В этом случае перелом напоминает результат сдавления (компрессии) кости. Эти переломы характерны для костей губчатого строения — лопатки, грудина, позвонки, кости запястья.

Значимо и разделение переломов по наличию осложнений:

Каждый критерий классификации закрытых переломов важен для выбора тактики лечения и прогнозов. Для объективизации и единой оценки тяжести перелома врачи разных стран используют унифицированную систему от ассоциации остеосинтеза. Она предполагает подгруппы: разделение перелома на поражённый сегмент кости и вид перелома, исходя их линий изломов.

Осложнения закрытого перелома

Любые осложнения закрытого перелома разделяются по времени возникновения на ранние и поздние. Временные рамки, определяющие срок осложнения, отличаются у разных авторов. Чаще всего ранние осложнения возникают в первые часы и дни после получения травмы. Поздние осложнения характерны по истечении недель и месяцев.

Локальные осложнения немногочисленные, но они значительно ухудшают прогноз травмы и вероятность восстановления. Чаще всего к ним относят разрыв мягких тканей и кожи из-за повреждения отломками изнутри. В таком случае возникает вторично открытый перелом.

Разновидностью осложнений, проявляющихся сдавлением не только сосудов и нервов, но и мягких тканей (преимущественно мышц), является компартмент-синдром (синдром сдавления тканей). Ситуация в этом случае характеризуется массивным отёком конечности после перелома и сдавлением тканей изнутри на фоне ограниченной растяжимости оболочек мышц. Это может привести к омертвению отдельных групп мышц либо целой конечности.

К локальным осложнениям относится и возникновение смещения отломков, если ранее его не было, либо переход из «трещины» кости в полноценный перелом.

Тема местных осложнений обширна поздними вариантами:

Общие осложнения переломов более грозные, так как могут оказать значительное негативное, а порой фатальное влияние на организм.

В качестве примера позднего осложнения показательна анемия (снижение количества красных кровяных телец) в связи с массивной кровопотерей в гематому при закрытом переломе.

Диагностика закрытого перелома

Диагностический план при поиске переломов включает в себя стандартный опрос пациента с акцентированием на факт травмы и её механизм.

Физикальное обследование в большинстве случаев предельно показательно. Характерные симптомы:

Эти симптомы легко выявляются при осмотре врача и, безусловно, говорят в пользу закрытого перелома.

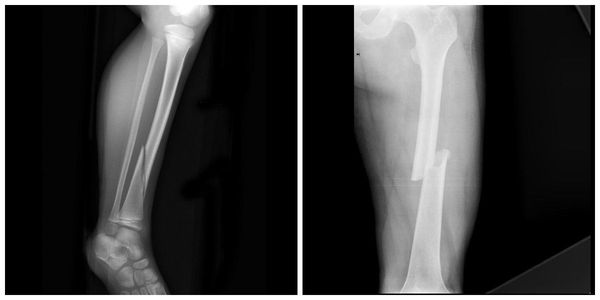

Для визуальной фиксации факта перелома применяют везде распространённый и доступный рентгенологический метод. Общеизвестная особенность рентгенологической диагностики закрытых переломов — необходимость исследования двух проекций. В ином случае велик риск диагностических ошибок.

Огромную диагностическую ценность представляет компьютерная томография, способная выявить закрытые переломы, не визуализируемые на рентгеновских снимках. Особенно актуально применение компьютерной томографии при закрытых внутрисуставных переломах, где трактовка степени смещения отломков зачастую затруднена.

Лабораторные данные призваны помочь травматологу-ортопеду определиться в необходимости консультации врачей других специальностей. Смежные специалисты требуются для лечения общих заболеваний костной ткани или поражения костной ткани нетравматической причины (при онкологических заболеваниях).

Лечение закрытого перелома

В лечебном объёме первой помощи при закрытом переломе необходимы:

В последующем лечение закрытых переломов сводится к основным неизменным принципам:

Исходя из этих постулатов, лечение переломов может быть консервативным (без операции) и оперативным.

Существуют альтернативные гипсовым бинтам материалы, выполняющие аналогичную функцию — полимерные бинты и повязки. В отдельных случаях допустимо использование специальных фиксирующих шин — ортезов, брейсов, туторов.

Если закрытый перелом сопровождается смещением отломков, производится устранение этого смещения. Устранить смещение можно закрытой репозицией — врачебными приёмами «сопоставления» отломков без разреза кожи. Выполняется эта манипуляция под обезболиванием — местным или общим в зависимости от выбранной тактики.

После выполнения репозиции в ходе операции отломки фиксируются металлическими конструкциями, наиболее подходящими для конкретной ситуации и перелома. Рана зашивается, перелом ведётся без фиксирующих повязок (в случае стабильной фиксации металлоконструкциями).

В послеоперационном периоде пациент остаётся под наблюдением дежурной смены. В последующие дни лечащий врач выполняет перевязки раны, контролирует процесс заживления, инструктирует пациента о необходимых реабилитационных упражнениях и правильном двигательном режиме. Как правило, выписка из стационара происходит на 14 сутки после снятия кожных швов.

Существует альтернативный вариант лечения переломов со смещением: способ скелетного вытяжения. Суть методики в том, что смещённый костный отломок подвергается репозиции постепенно, за счёт смонтированной (и долгосрочно функционирующей) системы тяги за кость в нужном направлении. После наступления репозиции умеренная тяга сохраняется для удержания отломка в заданном положении до момента сращения.

Показания к оперативному лечению могут быть расширены по решению врача-травматолога. Проявленная операционная активность позволяет приступить к ранней активизации пациента и скорейшему возвращению к обычному образу жизни.

Прогноз. Профилактика

Прогноз закрытого перелома зависит от суммы факторов:

Прогноз восстановления функции после закрытого перелома во многом зависит от правильности тактики лечения. Неадекватные способы фиксации перелома и попытки лечить консервативно переломы, требующие оперативного лечения, приводят к затягиванию сроков срастания и удлинению периода реабилитации.

Очень непредсказуемы прогнозы при сложных переломах:

Профилактика закрытых переломов неспецифична — соблюдение техники безопасности на производстве, этапный и постепенный подход в спортивных тренировках, профилактика транспортного травматизма, модернизация средств безопасности.