Что такое дорога литература

Рубрика История

СТАТЬЯ Дорога в русской литературе

Гоголь крайне живописно рисует просёлочную дорогу, по которой мчится в тройке Чичиков, мастерски вплетая в эту картину рассуждения о России и о той самой русской душе: «Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, – только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи». Согласитесь, впечатляет? Сравнение с дорогой очень эффектно подходит России, чьё будущее, полное переворотов и потрясений, виднеется в этом стремительном полёте.

Н. Сверчков. Тройка зимой

И Гоголь был не единственный, кто успешно использовал этот образ. Многие поколения писателей и поэтов связывали с дорогой свои философские размышления и духовные переживания, выводили своих героев на дорогу в поисках новой жизни, или же просто ухода от старой, а может, наоборот, позволяли дороге вернуть их домой.

Дорога в русской лирике

Дорога – образ богатый, многогранный, живой и понятный любому читателю, а потому – универсальный. Не зря к теме дороги обращались практически все мастера русского слова, и этот факт уже говорит о её важности в русской культуре. Например, в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» дорога олицетворяет философский путь, на который выходит автор, когда ему «так больно и так трудно».

Его дорога, озаряемая голубым сияньем звёзд, ведёт к спокойствию, к умиротворённой гармонии с природой и самим собой. Это дорога, ведущая от бунтарской юности Лермонтова в мудрую зрелость поэта, и кто знает, куда бы она могла привести его, не погибни он на дуэли всего несколько дней спустя.

Другой образ дороги встречается в стихотворении Некрасова «Тройка»:

Не гляди же с тоской на дорогу

И за тройкой вослед не спеши,

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда заглуши!

Эта дорога – чужая и недоступная, но манящая к себе бедную девушку, заглядевшуюся на нарядную тройку и сидящего в ней корнета. Здесь она образ не соединяющий, а, наоборот, ограничивающий мир бедной крестьянки. У неё нет ни начала, ни конца – есть только линия дороги, подчёркивающая несбыточность этих мечтаний.

Не чужд мотив дороги и любовной лирике. Посмотрите, какой она видится лирическому герою стихотворения Тургенева «Я шёл среди высоких гор…»:

Я шел среди высоких гор.

Вдоль светлых рек и по долинам.

И все, что ни встречал мой взор,

Мне говорило об едином:

Я был любим! любим я был!

Я все другое позабыл!

Дорога у Тургенева разительно отличается от дороги у Некрасова. «Тургеневская» дорога идёт навстречу любви, любви взаимной и счастливой. У неё так же нет ни начала, ни конца, и в ней важен сам путь, по которому движется лирический герой. Она – это зеркало его чувств, отражающее их в природе, соединяющее внутренний мир с миром внешним. Сравните эту дорогу с дорогой у Пушкина в «Тавриде». На первый взгляд кажется, что ситуация очень похожа: влюблённый лирический герой идёт горной тропой вслед за своей возлюбленной, но тем не менее этот образ производит совсем другое впечатление.

За нею по наклону гор

Я шел дорогой неизвестной,

И примечал мой робкий взор

Следы ноги ее прелестной —

Зачем не смел ее следов

Коснуться жаркими устами,

Кропя их жгучими слезами.

Здесь дорога – это символ разлуки, преследования. Она ведёт по тропе неразделенной, но пылкой любви. Ключевое слово здесь – «неизвестная», ведь герой не знает, куда она его приведёт, чем закончится его путь: найдёт ли он свою возлюбленную?

Ответит ли она ему взаимностью? Или всё, что ему останется – это милые сердцу следы на дороге? Он не знает ответов на эти вопросы, да и, наверное, они ему не нужны. Он счастлив просто от того, что есть такая дорога, по которой он может пойти вслед за своей любовью.

В творчестве Пушкина, на долю которого выпало изрядно странствий, тема дороги вообще занимает особое место. Она красной нитью проходит сквозь все его произведения, принимая разные формы, связывая воедино сюжеты, появляясь в ключевые моменты повествования и исчезая, выполнив свою функцию. В «Зимней дороге» образ дороги пропитан «сердечной тоской», а в «Бесах» тот же, казалось бы, образ вызывает ощущение тревоги, страха перед разбушевавшейся нечистой силой.

В стихотворениях «Телега жизни» и «Дорожные жалобы» сквозит усталость, в «Страннике» – отчаяние и, в то же время, надежда. На пушкинской дороге можно встретить шестикрылого серафима («Пророк»), Деву Марию («Жил на свете рыцарь бедный») и князя Олега с дружиной («Песнь о Вещем Олеге»).

А. Куинджи. «Радуга». 1900-1905

Пушкин сравнивает с дорогой могучий Терек, несущийся «меж горных стен». Использовать образ дороги так часто и умело, передавая с его помощью самые разнообразные эмоции и переживания, мог только человек, для которого он был действительно родным и хорошо знакомым.

Если приглядеться повнимательнее

Помимо всего прочего, образ дороги широко используется как композиционный приём, связывающий воедино части произведения, как и настоящая дорога связывает отдельные города и деревни в единые государства. Здесь, дорогой читатель, стоит вспомнить то, с чего мы начинали, –

поэму Н.В. Гоголя «Мёртвые души», которая является отличным примером подобного использования этого образа.

Гоголь подробно описывает путь, который Чичиков проделывает к каждому помещику, выполняя при этом сразу несколько задач. Во-первых, в описании дорог, ведущих к каждому поместью, угадываются черты владеющих ими помещиков, их поверхностные характеристики. Автор даёт читателям эдакую затравку, позволяя им заранее понять, что за человек будет ждать Чичикова в конце пути, составить своё мнение о нём и впоследствии сравнить свои догадки с портретами, написанными самим Гоголем, ещё сильнее, таким образом, заинтересовывая читателя и вовлекая его в мир произведения. Во-вторых, регулярно вводя в повествование описания пути Чичикова, Гоголь даёт самому себе возможность для лирических отступлений, которые многие читатели считают едва ли не самой интересной частью поэмы. В-третьих, конечно, дорога позволяет вводить разнообразнейшие повороты сюжета. Кучер Селифан пропускает поворот, и из-за этого Чичиков оказывается у Коробочки. В придорожном трактире Чичиков встречает Ноздрева. На дороге, столкнувшись с другим экипажем, он встречает дочку губернатора. Да, конечно, все эти события могли бы произойти в любом другом месте, но именно на дороге они привлекают к себе наибольшее внимание и становятся такими интересными. Образ дороги в «Мёртвых душах» – это необходимый фон, на котором происходят все остальные события, и без этого фона поэма была бы такой же неполной, как мозаика, в которой не хватает половины деталей.

И. Шишкин. «Стога, Преображенское». 1890

Ещё одно произведение, связанное воедино образом дороги, это поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова.

У неё так же нет ни начала, ни конца, и в ней важен сам путь, по которому движется лирический герой.

В каком году — рассчитывай,

В какой земле — угадывай,

На столбовой дороженьке

Сошлись семь мужиков:

И снова тема дороги пронизывает всё повествование, собирая отдельные эпизоды в целую историю. Мужики-правдоискатели странствуют по городам и сёлам, расспрашивая людей и пытаясь найти такого человека, которому всё-таки на Руси жить хорошо. Поэма Некрасова, в отличие от Гоголя, развёрнута скорей во времени, чем в пространстве, и затрагивает множество насущных вопросов, так что тема пути отходит в ней на второй план. Для Некрасова, в первую очередь, важны судьбы людей, и поэтому использование образа дороги у него является композиционным приёмом, а не одной из тем произведения, но от этого он не становится менее важным.

Восток и запад

Говоря о дороге в русской культуре, нельзя забывать и о другой дороге. О той, что соединила восток и запад. О той, чьи железные артерии образуют единую кровеносную систему огромной страны. О той, чьи паровозы, дымя, ворвались в литературу и навсегда оставили в ней свой след. Во второй половине XIX века, и позже, уже в советские времена, к теме железной дороги обращалось множество писателей, такие как Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, Л.М. Леонов и А.П. Платонов, и, как и с обычной дорогой, творчество их полно совершенно разных интерпретаций и осмыслений этой темы.

Яркий и пугающий образ дороги, построенной на костях и окружённой мертвецами, возникает в «Железной дороге» Некрасова:

Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то всё косточки русские.

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Здесь она – результат бесчеловечной эксплуатации строителей, неизбежный результат технического прогресса. Некрасов напоминает читателю, что за каждым новым чудом техники, за каждой грандиозной постройкой стоит упорный труд и огромные человеческие жертвы.

Совершенно другой образ предстаёт перед читателем полвека спустя, в романе Куприна «Поединок».

Если от железной дороги Некрасова веет смертью, то здесь она – источник жизни для русской глубинки. Железнодорожный вокзал – место встречи жителей городка, а курьерский поезд, всего на 8 минут останавливающийся на станции – чуть ли не единственное для них развлечение.

У. Тёрнер. «Дождь, пар и скорость». 1844

Ещё через 30 лет советские писатели вновь переосмысливают этот образ. В романах Леонова и Платонова железная дорога становится символом революции, по которой летят в светлое будущее локомотивы истории. В творчестве Платонова, который сам был железнодорожным инженером, эта техника приобретает поэтический окрас. Для героев его произведений, старого механика в одноимённом рассказе, или машиниста-наставника в «Чевенгуре», паровоз – дороже любого человека, он словно совершенная форма жизни, способная в будущем вытеснить людей и занять их место: «И если дальше техника так податливо пойдёт, то люди от своих сомнительных успехов выродятся в ржавчину, – тогда их останется передавить работоспособными паровозами и дать машине волю на свете». Это – идея революции, возведённая в абсолют, утопические мечтания разочаровавшегося в людях механика, который обращается к железной дороге как к недостижимому идеалу.

В такой огромной стране как наша дороги перестают быть чем-то обыденным, они приобретают мифический и даже сакральный статус. Они связывают воедино людские жизни, на дорогах творится история, для писателей и поэтов она становится символом. Дорожная тема стала одним из основных и важнейших мотивов русской литературы, и недаром А. Блок говорил, что первым признаком самобытности русского художника является чувство пути, дороги. ■

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее, и нажмите CTRL+ENTER

Путь и дорога в русской литературе

На фестивале «Гений места» в Перми состоялась лекция писателя, телеведущего, профессора Высшей школы экономики Александра Архангельского, во время которой он рассуждал, почему вся русская литература, начиная с игумена Даниила и заканчивая Венедиктом Ерофеевым, находится в движении и куда несётся Русь.

В программке написано: «традиция тревелога», но мы понимаем, что тревелога в русской литературе как такового не было, жанр путешествий был чуть посложнее. Кроме того, нужно отдавать себе отчёт в том, как работает традиция. Мы знаем о мире, в том числе о путешествиях в русской литературе, гораздо больше, чем большинство авторов книг, о которых будем разговаривать. Они не обязательно читали то, что читали мы, и не знали, что будет написано после них. Поэтому нужно учитывать, что в традиции всякая реконструкция — это конструкция. Мы отчасти строим конструкцию.

Сейчас в Пермской художественной галерее проходит замечательная выставка сокровищ из русских музеев. Вот мы приходим в музей и смотрим: каждая картина прекрасна сама по себе. Мы не увидели бы их, потому что большинство из них не выставлены в очевидных экспозициях. Идеологически за этим стоит задача показать, что есть какой-то русский канон и он существует объективно, а не мы его здесь и сейчас производим. Хотя на самом деле мы производим канон, когда говорим, что есть вот такая традиция.

Иллюстрация к немецкому изданию «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина.

Гравюра, первая четверть XIX века

Начнём с того, когда в русской словесности появляется путешествие. Это, конечно, «Хождение во Святую землю» игумена Даниила, примерно четвёртый — шестой годы XII века. До нас дошло 150 копий, что означает невероятную распространённость этого текста. Но многие ли могли последовать примеру Даниила и поехать вслед за ним? Очевидно, нет. Не было налаженного механизма доставки благочестивых паломников на Святую землю. Для чего же тогда он пишет? Чтобы рассказать, какова Святая земля. Если вы читаете текст, то видите, что там больше рассказано о том, сколько локтей от одной точки до другой и куда не нужно поворачивать во время путешествия. Этот текст почти утопический, ведь понятно, что за этим никто не последует. Но почему-то людям важно знать, куда мы движемся и с какой целью. И это, может быть, одно из последних русских произведений, посвящённых теме пути и дороги, где автору понятна цель. Он знает, куда стремится и куда хочет привести своих читателей. Со всем остальным гораздо сложнее, даже с такими текстами, которые кажутся уж совсем очевидными.

Другой текст — «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Если мы читаем его в современном русском, это одна история; но древнерусский оригинал показывает, что человек находится в языковом отчаянии, у него смешение сознания: зачем поехал — непонятно, что увидел — не знает, что получил в итоге — неведомо. Этот текст, как сказали бы учёные, структурообразующий для последующей традиции.

М. Малышев. Иллюстрация к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина.

Гравюра, 1887 год

Одно попутное соображение про то, как работает и функционирует традиция. Мы с европейской культурой находимся на полюсах одного общеисторического отрезка. Это касается наших главных праздников — Рождества и Пасхи; войн: для носителей европейского сознания главное событие XX века — Первая мировая война, а у нас это Вторая мировая.

Главная европейская книга странствий из античных, конечно, «Энеида» Вергилия, где герой движется вслед за античной гомеровской «Одиссеей», чтобы найти себя и создать новое государство, устроить новую жизнь, — то есть это путешествие с чётко и заранее определённой целью. В России, разумеется, не Вергилий, а Гомер, и не «Одиссея», которую перевели гораздо позже и гораздо проще, а страшно сложная «Илиада». Ведь она про то, как всё вращается вокруг города, и этот образ пути по кругу проходит насквозь даже в таких, казалось бы, далёких от «Илиады» текстах, как «Высокая болезнь» Бориса Пастернака:

Мелькает движущийся ребус,

Идёт осада, идут дни,

Проходят месяцы и лета.

В один прекрасный день пикеты,

Сбиваясь с ног от беготни,

Приносят весть: сдаётся крепость.

Не верят, верят, жгут огни,

Взрывают своды, ищут входа,

Выходят, входят, — идут дни,

Проходят месяцы и годы.

Проходят годы, — всё — в тени.

Рождается троянский эпос.

Не верят, верят, жгут огни,

Нетерпеливо ждут развода,

Слабеют, слепнут, — идут дни,

И в крепости крошатся своды.

Движение времени вокруг одного неподвижного пространства — очень важная вещь, которая также связана с темой, о которой мы говорим.

Ещё один структурообразующий текст — «Путешествие в Европу» Карамзина. Тут очень важен фон. Это 1791-й, и за год до выхода книжки разразился чудовищный скандал с другим путешествием — «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева.

Радищев путешествует в символическом пространстве, понимая, куда, зачем и что хочет сказать. Он движется из новой географической и геополитической столицы в столицу древнюю, культурную, но выпавшую из политического пространства. Ему полагалась за это смертная казнь, заменённая ссылкой.

М. Щеглов. Иллюстрация к «Анне Карениной» Л. Н. Толстого, 1914 год

И вот Карамзин спустя год выпускает своё путешествие. Совершенно очевидно, что автор опасается болезненной реакции власти, тем более если мы вспомним, что он путешествует в Женеву. Как игумен Даниил не знал, что он находится в начале жанра путешествий в русской литературе, так и Карамзин не знал, что он поехал в Швейцарию. Он ехал в Женеву, которая тогда была отдельным государством, но самое существенное — и про это есть довольно подробная гипотеза, высказанная Юрием Михайловичем Лотманом, — ехал-то он в страну, соседнюю с Францией, а во Франции в это время происходила революция. Сладкие мирные пасторальные пейзажи, за которыми, как за декорациями, скрыта буря. Это тот самый, среди прочего, ужас истории, предыстории которого мы видим в других путешествиях; как в писаниях протопопа Аввакума — это ведь не только рассказ о противостоянии царскому, неправильному, изменившему христианскому призванию режиму, но это и путешествие: «и мы ещё побредём, Марковна, до самыя смерти».

Но тут наступает эра новой русской классической литературы, дело которой покоится на новом человеке — лишнем человеке, маленьком человеке — и общем страдании. Можно сказать, что в русской классической литературе страдают герой, автор и читатель, и это даёт нам общее страдание. Путешествия — это поиск чего-то, часто ведущий к страданиям, а страдание — вещь важная: оно очищает, освобождает.

Первоначально, конечно, образ дороги в русской классической литературе связан с тройкой, бричкой, тарантасом, с занесёнными путями. Потом это всё очень быстро уйдёт, придёт железная дорога и заместит собой почти все другие виды пути, но несколько слов скажем о периоде предшествующем.

Когда-то выдающийся литературовед Михаил Леонович Гаспаров написал свою искусствоведческую работу о четырёхстопном ямбе в русской литературе и о том тематическом ореоле, который возникает вокруг этого размера. Казалось бы, при чём тут путешествия и дорога? У Пушкина, как он показал, все стихи о дороге, кроме путешествия Онегина, были написаны четырёхстопным ямбом.

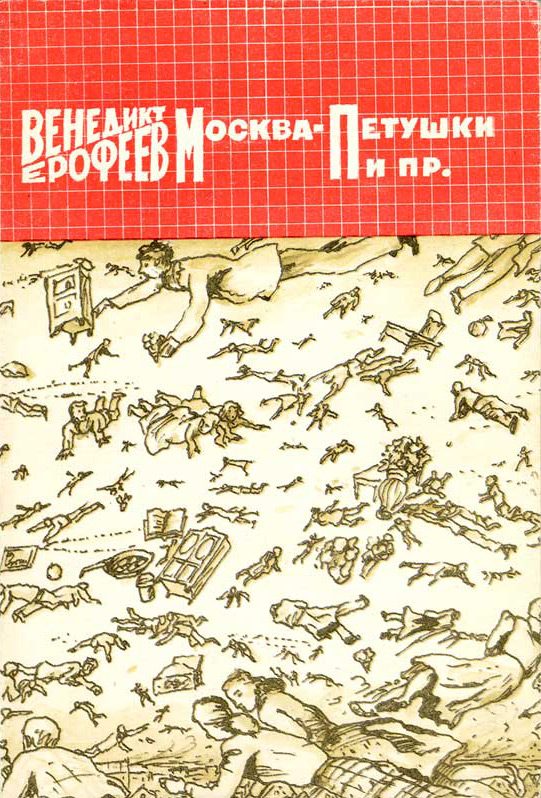

Илья Кабаков. Обложка первого официального советского издания поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», 1989 год

У Пушкина есть два текста с одним и тем же сюжетным ходом: герои едут куда-то, по дороге метель-буран, и это меняет судьбу персонажей. Про «Метель» сейчас говорить не будем, давайте про «Капитанскую дочку». Ведь это очень интересно: дорога опять от чего-то к чему-то. Путь — это всегда от чего-то к чему-то, верно? Либо это кольцеобразное движение из ниоткуда в никуда; либо это путь по прямой/кривой, но к какой-то цели, которая то ли будет достигнута, то ли нет, но она останется. У Пушкина, если вы внимательно читаете «Капитанскую дочку», всё пространство поделено на две части и никаких промежутков нет. Это либо дворянская осень, либо крестьянская зима. Если герой — дворянин, живущий в дворянском мире, то матушка будет варить варенье, генерал будет подвязывать соломкою яблони у корней, чтобы спасти их от дыхания зимы, если 40 вёрст от Белогорской крепости до Оренбурга, в Оренбурге царит осень — и в это самое время в Белогорской крепости метель, снежный наст. Почему? Потому что эти два мира как осень и зима — увядающая прекрасная судьба дворянства и леденящая, восходящая, ужасающая зима, связанная с бунтом крестьянства. Дорога героя лежит между осенью и зимой. Вопрос только, куда он движется. Пугачёва он встречает в осени, мгновенно перешедшей в зиму, потому что Пугачёв не может явиться из осенней природы — только из снега, бури, бурана. Дальше Петруша без конца перемещается между пугачёвским и дворянским миром — постоянно из зимы в осень и обратно. Кроме одного маленького эпизода.

Дорога не соединяет два мира, а разделяет их. Как она разделяет, а не соединяет Петербург с Оренбургом, так она разделяет Екатерину и Пугачёва. Итак, дорога в «Капитанской дочке» может вести в беспутицу, а может становиться путём. Всё зависит от того, какое сердце у человека. Дорога производна от нашего внутреннего мира, от того, что мы в самих себе несём, и только это нас спасает или губит.

Посмотрим на Печорина из «Героя нашего времени», которого мы встречаем в пути. Это путь символический — из надежды в безнадёжность, и всё опять закольцовано. А куда бежит Мцыри? В мир, из которого ушёл. Куда он приходит? В мир, из которого бежал. То же самое кольцевое движение ведёт нас через надежду, возвращение в точку, из которой мы вышли.

Тревелог так тревелог — «Остров Сахалин» Чехова. Подчёркнуто сухое повествование. Если мы почитаем текст не в пересказе, то увидим, что он стилизован под журналистские очерки, но поставленные в очень чёткую символическую рамку. Там начинается с того, что описывается непонятность, где пролегает граница, отделяющая остров от материка. То она разливается, то её можно перейти вброд, но выхода с этого острова нет, что символически означает безнадёжный ад. По Чехову мир спасти нельзя, но можно скучно, как часто у него, оказывать медицинские услуги, заботиться, обустраивать быт. Лучше не будет, но страшное можно не допустить.

Вернёмся к железной дороге. Она, конечно, произвела фурор во всём, включая литературу, рассказывающую о путешествиях. Давайте мысленно перенесёмся в ту эпоху. Как мир устроен до железной дороги и после? Не с инженерной точки зрения, а с точки зрения картины мира. Железная дорога создала всемирную историю. Не как философскую метафору, а как психологическую реальность. События и пространства приблизились к человеку. Он стал мыслить миром, а мир стал гораздо меньше.

Прежде у людей не было представления, что они вовлечены в события, удалённые во времени и пространстве. До железной дороги никакая газета не могла рассказывать, что было вчера: она рассказывала, что было неделю назад и о чём стало известно только что, потому что доставили сведения, и о том, что было полгода назад. Например, сообщение о воцарении Екатерины шло от Петербурга до Камчатки почти два года, поскольку выехать можно было только летом, когда вставал твёрдый путь, и зимой, когда вставал наст. Теперь мир стал меньше, понятнее, технологичнее. Дорога стала прямой, то есть она по-прежнему немножко петляет, но не быстро, резкие повороты уже невозможны, это прямой путь по колее, что для путешествия невероятно важно. Если вы описываете кибитку или тарантас, вы не знаете, успеете ли вписаться в поворот, — это один сюжет. А если едете по прямой — совершенно другой. По прямой путешествовать, не имея цели, можно, но очень тяжело, потому что прямая дорога предполагает, что мы едем от чего-то к чему-то и вокруг покататься, может быть, и можем, но это если она кольцевая, а если нет, то она предполагает некоторую цель, что противоречит сложившейся традиции.

Первое стихотворение в русской литературе, посвящённое железной дороге, написал Нестор Кукольник, и это песня, которую все вы знаете: «Пестрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье». В советское время вместо «православный наш народ» было «веселится и ликует наш народ». С чем рифмуется слово «народ»? С пароходом. Слово «паровоз» тогда в языке не утвердилось, значит, стих вроде бы о пароходе, но на самом деле о запуске паровоза.

Что касается текста, который многое определяет в русской литературе, давайте посмотрим описание у Гоголя «Тройка мчится». Что-то нам подсказывает, что у него уже есть опыт путешествия не на тройке: «Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади, остановился поражённый божьим чудом…» Конечно, человек, не видевший железную дорогу, такую тройку описать бы не мог.

Самое существенное другое. Вот как у Пушкина четырёхстопный ямб соединился с темой пути и движения, так и в новой русской литературе соединяются темы железной дороги и одиночества. Мы знаем точную дату первой железнодорожной аварии в России — это 5 сентября 1838 года, когда был раздавлен караульный крестьянин Семён Петров. Для последующей литературы этот эпизод имел большое значение. Сначала русская литература начала уходить от темы трагедии, связанной с железной дорогой, — это прекрасное, нежное, идиллическое путешествие. Афанасий Афанасьевич Фет описывает его так:

Мороз и ночь над далью снежной,

А здесь уютно и тепло,

И предо мной твой облик нежный

И детски чистое чело.

Полны смущенья и отваги,

С тобою, кроткий серафим,

Мы через дебри и овраги

На змее огненном летим.

Сравнение понятно: с одной стороны, поезд вызывает образ змея — опасного, пугающего… Но мы-то внутри! Нам не страшно, мы защищены от внешних угроз. Этот лейтмотив довольно долго продолжается: «Под нами с грохотом чугунным мосты мгновенные гремят». Узнаёте гоголевское описание пути — про мосты, которые гремят?

Мы уже определили, что русская литература страдает: страдать должен читатель, герой, автор. Развилка понятна — у нас есть образ огненного змея и есть образ уюта внутри этого змея. Мог победить образ уюта, а мог победить образ змея. Собственно, стихи о том, как должна появиться тревога, а она никак не появляется.

Тоска проникает в тему в стихотворении Некрасова «Железная дорога»: «Славная осень! Морозные ночи, // Ясные, тихие дни… Быстро лечу я по рельсам чугунным, // Думаю думу свою…» Эта железная змея уже несёт в себе испытания.

Железная дорога, которая ведёт нас прямо и вроде бы к какой-то цели, вдруг связывается с темой конца, с отсутствием цели и движения, с прекращением жизни и всех возможностей. На это тут же откликается консервативная мысль. Константин Леонтьев пишет знаменитый очерк «Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни». Тут протест не против железных дорог как таковых, но против слишком быстрого движения жизни. «Опасно, как бы земля не стала походить на всемирную паутину», то есть железная дорога — прямая, ведущая к цели — вдруг превращается в образ опутывающего весь земной шар пути, а шар, действительно, даёт нам кольцевое движение. Мы движемся из ниоткуда в никуда.

Блоковское «Под насыпью, во рву некошенном, // Лежит и смотрит, как живая, // В цветном платке, на косы брошенном, // Красивая и молодая» — проекция Анны Карениной, уже ушедшая в народ. Стихи о железной дороге как источнике гибели — это путь туда, где нет пути. Путь к поражению.

Железная дорога играет огромную роль в творчестве Пастернака. Вслушайтесь в ритм одного из самых поразительных и светлых его стихов о преображении:

Как обещало, не обманывая,

Проникло солнце утром рано

Косою полосой шафрановою

От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою

Соседний лес, дома посёлка,

Мою постель, подушку мокрую

И край стены за книжной полкой.

Это же ритмический отклик блоковского стихотворения вовсе не о вечной жизни, а о вечной смерти: «Вставали сонные за стёклами // И обводили ровным взглядом // Платформу, сад с кустами блёклыми, // Её, жандарма с нею рядом…» Если мы поставим эти строки рядом, то увидим, как слова о вечной жизни служат ответом на слова о вечной гибели.

Самый «железнодорожный» роман в истории русской литературы — «Доктор Живаго». У Толстого этим всё заканчивается, а у Пастернака тут всё начинается, продолжается и завершается, потому что тема романа — это человеческое предназначение, человеческий путь как веер возможностей. Железная дорога и трамвайная колея… Это путь, который даёт нам возможность пойти куда мы хотим, или путь, который проложен раз и навсегда, и с этого пути не свернуть, можно только спрыгнуть? Несомненно, что на противопоставлении вольного человеческого пути, к которому каждый из нас призван, и незыблемости рельсов, по которым движется наш жизненный путь, здесь строится всё. Начиная от жизни Юрия Живаго, который обречён, и заканчивая стихами в конце романа, где эта обречённость преодолевается. Только в творчестве человек обретает полную свободу, а жизнь — это рельсы. Начинается роман с того, что отец Юрия Живаго погибает, бросившись под поезд, а завершается тем, что умирает в движущемся трамвае сам Юрий Андреевич. Колея проложена, и выйти за её пределы можно только через творчество и, в общем, более ни через что.

У Пастернака есть предшественник, создающий образ дороги, колеи, из которой можно выскочить только чудом или в мир фантастики. Стихотворение, оказавшее огромное влияние на всю русскую поэзию и литературу XX века, — «Заблудившийся трамвай» Николая Гумилёва — связано с ощущением того, что революция сбила нас с пути, но она же нас на него возвращает.

Шёл я по улице незнакомой

И вдруг услышал вороний грай,

И звоны лютни, и дальние громы,

Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,

Было загадкою для меня,

В воздухе огненную дорожку

Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей тёмной, крылатой,

Он заблудился в бездне времён…

Остановите, вагоновожатый,

Остановите сейчас вагон.

Тот самый образ колеи, за пределы которой выскочить невозможно, но можно либо остановить, либо сделать то, что происходит с трамваем у Гумилёва, — перенаправить его из горизонтали в вертикаль — вознестись в вечность из дня сегодняшнего и купить билет в Индию Духа.

И сразу ветер знакомый и сладкий,

И за мостом летит на меня

Всадника длань в железной перчатке

И два копыта его коня.

Верной твердынею православья

Врезан Исакий в вышине,

Там отслужу молебен о здравьи

Машеньки и панихиду по мне.

Главный «певец» железной дороги — Андрей Платонов, обожавший железную дорогу, видевший в ней вовсе не символ пути, ведущего в никуда, а символ взаимной любви человека и техники. По существу, техника и железная дорога (и паровоз как главный её элемент) соединяют человека с человеком. Вокруг любви к паровозу строится семейная любовь в «Жене машиниста». Но это скорее исключение из правил.

Все русские писатели XX века так или иначе искали возможность выскочить за пределы сложившейся метафорической колеи. Николай Заболоцкий пишет гениальное стихотворение «Прохожий», видимо, о бывшем заключённом, который идёт от станции вдоль железнодорожных путей, и, как трамвай у Гумилёва, его мысль и душа возносятся над пропеллером, который стоит как памятник погибшему, и уносятся туда, где нет тревоги и есть надежда.

И вот мы подходим к главному произведению. Поэма «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева — это сумма и итог всех символических поисков от игумена Даниила и Никитина до Радищева, Гоголя и «Фрегата «Паллада», и Чехова в степи и на острове Сахалин, а там и гибнущего Живаго, и вольготно путешествующего Битова, и круговращение «Илиады», и путь Одиссея домой, и поиск Энея. В начале лекции мы говорили, что авторы, начинающие традицию, совсем не знают, что традиция сложится, не подозревают, что её закладывают, но авторы, находящиеся в зените этой традиции, всё прекрасно понимают.

С одной стороны — дорога, по которой едет герой, а с другой — очевидно, что она замкнута в кольцо. Герой хочет увидеть Кремль — и никогда его не видеть. Он едет в Петушки, но никогда в них не приедет. В Петушках его прошлое, которое он хочет сделать своим будущим. В Кремле его настоящее, которое никогда настоящим не станет. Это то самое круговое движение вокруг недоступной цели, которое воспроизводит все ключевые мотивы в русской литературе о странствии: железная дорога, отсутствие цели и её недостижимость, колея, которая не отпускает человека, и даже прямая, превращающаяся в путь. Все мотивы сошлись. Куда мы движемся вместе с героем и что с ним происходит в финале?

Из этого смыслового итога путешествия в русской литературе произрастает очень многое. Что бы мы ни читали из текстов, написанных после Ерофеева, всё становится не так интересно, потому что это вершина, выше не прыгнуть. Он внутри традиции занимает верхнюю строчку.

Быть может, лучшая книга Пелевина — «Жёлтая стрела». Там бесконечная колея, герой должен сойти с поезда, несущегося из ниоткуда в никуда. Сходит в поле — это спасение или новая форма гибели? Весь комплекс, который мы описали, продолжает работать. Фантасмагорическое брожение в замкнутом круге, как у Афанасия Никитина. Колея, которая ведёт человека, как у Пастернака. Невозможность выйти из этого поезда, как у героя Венедикта Ерофеева. И разговор с самим собой о том, зачем мы живём и куда мы движемся.

Метафора жизненного пути зашита во все те образы, о которых я говорил. Куда мы движемся, или вся наша жизнь есть кольцевое движение вокруг отсутствующей цели? Про это все русские путешествия. Не о пространстве и даже не о времени, но о том, зачем мы живём, куда, от чего уходим, к чему стремимся и найдём ли когда-нибудь этот ответ. Это есть и у Сорокина в его произведении «Лёд», и в «ЖД» Быкова, и во многих других произведениях современной русской литературы, которые так или иначе аукаются со всеми огнедышащими драконами. Этот вопрос задаёт себе герой великой песни Бориса Гребенщикова, который тоже мчится на поезде: «Этот мир охвачен огнём, эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе, она умрёт, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе». Это путешествие к самому себе, к своей земле, которая стала чужой. Это и есть русское путешествие сквозь время и пространство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.