Что такое дот во время войны

ДОТ и ДЗОТ — в чём разница?

ДОТ и ДЗОТ — укрепленные огневые точки. А чем они отличаются?

В целом, ответить на тему материала может банальная расшифровка обоих понятий:

Но давайте подробнее о каждом.

Как понятно из названия, возводится такое сооружение из бревен и земли. Как правило, выкапывается углубление в земле, после чего над ним строится крыша из бревен, которая сверху засыпается землей. Немногим выше уровня земли остаются амбразуры для ведения огня.

На первый взгляд, ДЗОТ можно спутать с землянкой или блиндажом, но последние предназначены для отдыха военнослужащих, а ДЗОТ для ведения огня.

Важным преимуществом такой конструкции является то, что ее возведение нетребовательно к материалам, а также легко осуществляется усилиями самих солдат, без привлечения инженерных подразделений. Кроме этого, такие огневые точки легко маскируются.

Среди недостатков ДЗОТа следует отметить сравнительно слабую защищенность. Если от пуль и гранат такое укрепление способно защитить, то против более тяжелого вооружения оно бессильно.

Строятся ДЗОТы для организации временной обороны, а также на участках, куда затруднена доставка строительных материалов для более капитальных сооружений.

Долговременная огневая точка возводится из более прочных материалов: бетона, металла. Может быть одиночной, но чаще всего входит в состав укрепленного района.

Такое сооружение способно обеспечить защиту и от тяжелого вооружения, включая артиллерийские снаряды и авиационные бомбы.

Несмотря на повышенную прочность и прочие преимущества ДОТов, они сравнительно дороги в возведении, а также ими нельзя быстро укрепить недавно занятую позицию.

По большому счету, ДОТы используются в укрепленных районах, в то время, как ДЗОТы строятся по мере необходимости, в ходе наступления или отступления.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времен Великой Отечественной войны

Из воспоминаний бывшего политрука 5-ой роты 213-го стрелкового полка Герасимова:

Эти события в первый день Великой Отечественной войны происходили здесь. Августовский канал сегодня – туристическая жемчужина безвизовой зоны Беларуси. Но многие ли знают, что каждая пядь его земли была орошена кровью.

68-ой Гродненский УР – линия фортификационных сооружений от деревни Ятвезь Гродненского района до польского города Гонёндз. Длина – около 80 километров. Правая часть укрепрайона была запланирована вдоль Августовского канала. Здесь располагались 1-ый и 2-ой узлы обороны. Они состояли из опорных пунктов. В каждом планировалось возвести несколько десятков ДОТов, занимавших круговую оборону.

У границы началась грандиозная стройка. Были привлечены тысячи военных строителей, солдат, задействовали и местное население. В 68-м УРе к 1945 году планировалось построить более 600 дотов. Гродненскому укрепрайону пророчили стать самым сильным в Западном особом военном округе. В Москве полагали, что война с Германией начнётся гораздо позже. Поэтому строители должны были успеть.

ДОТ – долговременная огневая точка. Внутри бетонных стен находилась сетка из арматуры. Амбразуры закрывались герметичными орудийными и пулемётными коробами. ДОТ состоял из боевых и специальных отделений: боевых казематов (орудийного или пулемётного), складов для боеприпасов. На нижнем уровне находился каземат для гарнизона с двухъярусными нарами для отдыха бойцов. ДОТ оборудовали перископом. Он был, по сути, «глазами» командира, радио- и телефонной связью.

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:

— В пулемётном каземате – короб, где монтировалась установка НПС-3. Она состояла из станкового пулемёта «Максим». Стоял бак для водяного охлаждения. Дело в том, что пулемёт «Максим» имел водяное охлаждение, и при интенсивной стрельбе кожух пулемёта, вода в нём закипала. Так как в ДОТе предполагалось ведение интенсивного огня длительное время, поэтому водяной бак служил для того, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию воды с кожухом пулемёта. То есть здесь были специальные трубки, по которым циркулировала вода.

В пулемётном каземате ДОТа №10 на самом коробе даже сохранилась оригинальная заводская табличка – «Изготовлен на Брянском заводе №192». Также уцелели оригинальные бронированные двери.

Дмитрий Лютик:

— Интересно то, что эти двери закрывались не только на эту защёлку, но и ещё на специальные зажимы, которые стояли по периметру всей двери, поэтому даже если петли были бы срезаны, извлечь их очень сложно. К тому же, эти двери ещё имели резиновые прокладки, поэтому в случае применения отравляющих веществ, газа, например, они не попадали внутрь помещения, то есть дверь была достаточно герметичной.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Укрепленные районы и борьба с ними

«Сеть противотанковых рвов, блиндажей, землянок, дотов, эскарпов, подземных хранилищ и ходов сообщения, наблюдательных пунктов образовала на берегу болотистой речушки Нижвы запущенный и таинственный город… Когда УР был брошен, он, конечно, тут же превратился в пугало. Как любое оставленное людьми сооружение, как все непонятное, он стал внушать людям чувство суеверного ужаса».

Виктор Смирнов, «Тревожный месяц вересень»

История фортификации насчитывает много веков. Еще перед Первой мировой войной военная мысль Европы, подкрепленная все возрастающей индустриальной мощью, пришла к таким новинкам, как бронированные башни для артиллерии крепостей (часть башен могла подниматься и опускаться), подземные бетонные укрытия для пехоты, осветительные ракеты, автомобильный транспорт для снабжения. Части крепостей пришлось пройти проверку боем, другие (германские) остались практически нетронутыми.

Укрепления австрийской крепости Перемышль, поврежденные во время русской осады (https://rufort.info)

Выводы военных теоретиков из мировой войны были столь же парадоксальны, как и сама эта война. С одной стороны, в ее начале бельгийские крепости под огнем тяжелых немецких орудий калибра 305-420 мм быстро капитулировали. С другой – французские форты Вердена, и даже такие сравнительно слабые крепости, как русский Осовец и австрийский Перемышль, месяцами успешно отражали атаки, несмотря на все усилия противника.

Долговременная оборона теперь опиралась на полевую фортификацию, где тщательно рассчитывалось даже положение рядов колючей проволоки, чтобы она не послужила укрытием или «трамплином» для атакующего противника. Вместо сплошных линий окопов, выкопанных «по линеечке», оборона к концу войны опиралась на сложную сеть узлов сопротивления из нескольких огневых точек, простреливающих перекрестным огнем всю прилегающую местность. Эти узлы, сравнительно небольшие по размерам, тщательно маскировались, защищались бетонными плитами и металлическими щитами.

Британская пехота в сопровождении танков на марше, 1917 г. (https://re-actor.net)

Одним из приемов борьбы с такой усовершенствованной обороной стали танки. При некоторой удаче и отсутствии надежных противотанковых средств даже пулеметный танк, подойдя к амбразурам или выходу бетонного укрепления, мог заставить его гарнизон в панике бежать. Экипажи танков учились взаимодействовать с пехотой – особенно снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, а также артиллерией и авиацией. Каждый танк получал конкретную задачу и «собственную» пехоту поддержки. В результате действия таких комбинированных групп могли взломать оборону практически любой степени сложности. Там, где парой лет ранее всего один укрытый пулемет за проволокой останавливал пехотный полк, теперь за пару часов брались десятки тысяч пленных и сотни орудий.

Но после заключения перемирия опытные кадры с боевым опытом остались без дела, в отличие от военных теоретиков, увлеченно описывающих новые образцы «идеальной обороны», которая уж теперь-то точно защитит страну. Одним из наиболее «обличаемых» примеров такого теоретизирования считается французская линия обороны, названная по имени военного министра Андре Мажино. Почему же французы решили строить эту линию укреплений?

Типичная схема укреплений линии Мажино (https://images.fineartamerica.com)

Прежде всего, с отвоеванием провинций Эльзас и Лотарингия, восточная граница Франции оказалась незащищенной современной фортификацией. Рядом с границей находились важнейшие источники сырья и промышленные районы, которые в следующей войне оказались бы под угрозой. Франция, понеся миллионные потери в войне, резко уступала по населению Германии (40 млн. человек против 70 млн.), где была и более высокая рождаемость. Во второй половине 30-х годов немецкое превосходство в живой силе было бы еще более угрожающим. Линия укрепленных районов позволила бы защитить ключевые индустриальные районы, компенсировать превосходство немцев в живой силе и дать время французской армии на мобилизацию.

Сохранившийся бронеколпак линии Мажино со следами многочисленных попаданий (https://www.caparkinson.com)

В дотах большего размера (petit ouvrages) гарнизон мог отдыхать от артобстрела на глубине 20 и даже 30 метров от поверхности. Наибольшие доты (gros ouvrages) представляли собой целые ансамбли огневых точек, с гарнизоном до 500-1000 человек. Они могли открыть огонь уже из 75-мм орудий, чья скорострельность достигала 24 выстрелов в минуту, или 135-мм бомбометов.

Парадокс, но вопреки общепринятому мнению, линия Мажино… выполнила свою задачу. Она дала армии время на мобилизацию, защитила ключевые районы, и на момент заключения перемирия ее наиболее крупные ДОТы успешно сопротивлялись. Однако немцы смогли разбить армии союзников в маневренном сражении.

Советский танк буксирует бронесани с красноармейцами (https://horstveps.livejournal.com)

Напротив, в Финляндии в декабре того же года, при первом штурме линии Маннергейма, по докладу начальника бронетанковых войск 7-й армии комбрига Вершинина, «…во всех случаях танки шли впереди пехоты, имея перед собой неразведанную местность, поэтому танки несли большие потери от огня ПТО и из ДОТ и возвращались на исходное положение»

. Итог боев без разведки и поддержки был предсказуем: танки, даже успешно прорываясь в финский тыл или заезжая на крышу ДОТов, без помощи пехоты не могли заметить и уничтожить противотанковые орудия и отряды охотников за танками, вооруженных гранатами и бутылками с горючей смесью. Не помогли даже танки качественного усиления Т-28, радиоуправляемые телетанки и опытный тяжелый СМК, причем последний, подорвавшись на мине, остался на территории противника.

Были сделаны выводы, и в феврале 1940 года, при новом штурме, танки не рвались в тыл, а подходили на дистанцию 60-100 м к финским окопам, начиная методично их расстреливать. Противотанковые пушки выбивались артиллерий и танками. Финская пехота не могла достать танки гранатами, минами на шесте и бутылками, оказываясь беззащитной. Т-26 также буксировали по снегу бронесани с пехотой.

Линия Маннергейма взята! Красноармеец позирует на бронеколпаке финского ДОТа (https://horstveps.livejournal.com)

По отзыву финского командира роты Иииво Рииконена, «…если огнеметный танк работал по нам один, то, по моему мнению, он воздействовал только на психику. Если их было много, и они метали огнесмесь вместе по одному месту, а к ним присоединялись пушечные танки, то они создавали ад на земле, и ни один солдат не мог перед ними устоять»

Горные егеря 137-го полка вермахта у захваченного советского ДОТа в районе станции Титовка Мурманской области (www.arkivinordland.no)

В 1941 году советские военные о

Советские артиллеристы готовятся открыть огонь по фортам Кенигсберга (https://feldgrau.info)

Но советская армия совершенствовала умение воевать, в том числе, и сокрушать вражеские укрепления. Если зимой 1941-42 гг. огромной проблемой было подавить ДЗОТ из бревен (нередко выдерживающий даже пару гаубичных снарядов), то к 1945 году штурмовые группы при поддержке саперов, танков и САУ могли в короткое время взять даже крепостные форты Кенигсберга и Познани в несколько этажей: «Огонь из самоходно-артиллерийских установок и танков оказал сильное воздействие на противника. Вскоре гарнизон крепости прекратил сопротивление»

Устройство ДОТ-ов с башнями от «Пантер»

ДОТ типа Pantherturm I (Stahlimtersatz)

ДОТ типа Pantherturm I (Stahlimtersatz) состоял из двух отсеков: боевого и жилого. Башня устанавливалась вместе с поликом, так что вся конструкция уходила вглубь короба боевого отделения на 960 мм, так же, как и в танке. Башня устанавливалась на крышу короба, имевшего толщину 100 мм. Боезапас находился в укладках вдоль окружности башни на одном уровне с поликом башни. Борта короба имели толщину 80 мм. Бронированного пола у короба не было.

Под коробом располагался отсек для расчёта, в нём были три складывающиеся кровати, установленные на стене в три яруса, также в этом отсеке была установлена печка — «буржуйка» и электрогенератор. В жилой отсек можно было попасть через большую бронированную входную дверь в проходе вырытом ниже уровня земли. Также внутрь можно было попасть через люк боевого отсека (в башне).

Стены жилого отсека были сварены из 70 мм бронеплит, а пол имел толщину в 40 мм. Жилой отсек не имел потолка в виде мощной 100-мм бронеплиты — она была установлена лишь над верхним — боевым — отсеком. Труба дымохода печки выходившая на поверхность, могла сниматься и во время боевых действий убиралась.

ДОТ типа Pantherturm III (Betonsockel)

ДОТ типа Pantherturm III (Betonsockel) был устроен по тому же принципу, что и Pantherturm I (Stahlimtersatz), только габариты его отсеков были несколько больше, так как стенки отсеков были не из стали, а из железобетона. Большое количество коробов этого типа было установлено в германских городах, объявленных «городами-крепостями».

Общий вид ДОТ с башней от танка Pz. V «Пантера»

Повреждённые танки типа «Пантера» в качестве ДОТ-ов

Так, а что же непосредственно «строевые» танки, использовались ли в качестве ДОТ они? Да, но, во-первых, у всех подобных «импровизаций» была полностью снята ходовая часть, во-вторых, случаев организации подобных огневых точек «на скорую руку», известно слишком мало, так что можно считать их скорее исключением, чем правилом.

Так как все случаи применения неремонтопригодных «Пантер» в качестве неподвижных огневых точек связаны с Берлином, можно смело утверждать, что мы нашли самую основу мифа — истории о врытых в землю танках «растут» именно из этих последних схваток Второй Мировой. Остается неясным только то, почему советские солдаты столкнувшись с «Panther Ostwallturm» (которая в 1945 году же никак не могла считаться нововведением и применялась как минимум 2 года) были изрядно удивлены увиденным?

| тип | всего | Атлантический и Западный валы | В Италии | На Востоке | В школах и полигонах |

| Pantherturm I | 143 | 119 | 18 | 6 | 0 |

| Pantherturm III | 125 | 63 | 30 | 30 | 2 |

Pantherturm в чистом поле. Напротив видны английские пехотные танки «Черчиль»

Источник: компиляция на основе сведений находящихся в открытом доступе сети интернет, в т.ч. книги: Hilary Doyle & Tom Jents. «Panther variants 1942–1945».— Osprey Military, «Panther».— CONCORD publications company, «Ground Power» #2/1995

Крепкие орешки для противника

ДОТ – не соперник танку, но он может стать непреодолимым препятствием для пехоты, не имеющей в достатке танков и пушек. Например, в горах или болотистой местности.

Аббревиатура ДОТ расшифровывается достаточно просто – долговременная огневая точка – огневое сооружение, способное достаточно долго противостоять натиску противника. Иногда вместо аббревиатуры ДОТ используется ДОС – долговременное огневое сооружение. Однако это тактическое наименование сооружений. У военных инженеров они называются длинно и скучно – Железобетонное (бетонное, кирпичное) сооружение для ведения огня из пулемета (пушки).

Стоит отличать понятие ДОТ от понятия ДЗОТ. Вторая аббревиатура расшифровывается как дерево-земляная огневая точка – то есть похожее сооружение, но возведенное не из железобетона, а из бревен и земли. Естественно, прочность и стойкость к снарядам у ДЗОТа значительно ниже. Однако и возводится ДЗОТ раз в десять быстрее, чем ДОТ, и дефицитных во время войны стали и особо прочного бетона не требует.

Умный к ДОТу не пойдет

Расцвет ДОТов пришелся на время Второй мировой войны, вернее, на самое ее начало. Ими были напичканы французская линия Мажино, германская линия Зигфрида, нормандский Атлантический вал, советская «линия Сталина» и финская «линия Маннергейма». Но та же Вторая мировая породила эффективные средства борьбы с этими инженерными сооружениями: их можно просто обойти, а если нельзя – то выкорчевать танками. Танку ДОТ не соперник, даже если вооружен противотанковой пушкой. Он неподвижен, и к нему не могут прийти на помощь соседние ДОТы. Так что подвижные танки группами могут разделываться с ДОТами, разрушая их по очереди.

Однако совсем списывать ДОТы не стали – они превосходно противостоят наступающей пехоте, не имеющей в достатке танков и пушек непосредственной поддержки. Например, в болотистой местности или в горах.

На поле боя ДЗОТы встречаются гораздо чаще, чем ДОТы. Первые возводят сами пехотинцы при поддержке полковых саперов, когда занимают оборону на достигнутом рубеже и противник еще не слишком донимает. Вторые возводят специально обученные и оснащенные инженерно-фортификационные подразделения войск при заблаговременной подготовке рубежа обороны. Впереди в нескольких десятках километров еще сражаются свои войска, но уже ясно, что удержаться там они не смогут. Им надо отойти и укрыться за прочными оборонительными сооружениями, заграждениями, которые противник не сможет быстро преодолеть. ДОТы такого рубежа – это обычно ключевые опорные пункты обороны.

ДОТы возводят и в так называемых УРах – укрепленных районах, заблаговременно подготовленных к длительным оборонительным боям. Чаще всего их строят в мирное время вблизи линии государственной границы. ДОТы в УРах, как правило, гораздо крупнее полевых и, если можно так выразиться, комфортабельнее – обычно двух- и трехэтажные. В нижних этажах располагаются большие запасы боеприпасов, вентиляционные и отопительные установки, электрогенераторы, запасы продуктов и воды, медицинские средства и места для отдыха личного состава.

Последний пример возведения УРов – система укрепленных районов по советско-китайской границе в Приморском крае, которая активно застраивалась во второй половине 1960-х – первой половине 1970-х. Китайская армия того времени была многочисленна, но имела мало тяжелого вооружения. Пограничные советские ДОТы могли бы сыграть очень важную роль в случае военного конфликта.

Рассмотрим один из ДОТов типового проекта, которые строились на советско-китайской границе. Как и знаменитые хрущевские пятиэтажки, ДОТы возводились из готовых железобетонных конструкций и были оборудованы местами для отдыха и приема пищи, системами обогрева и вентиляции.

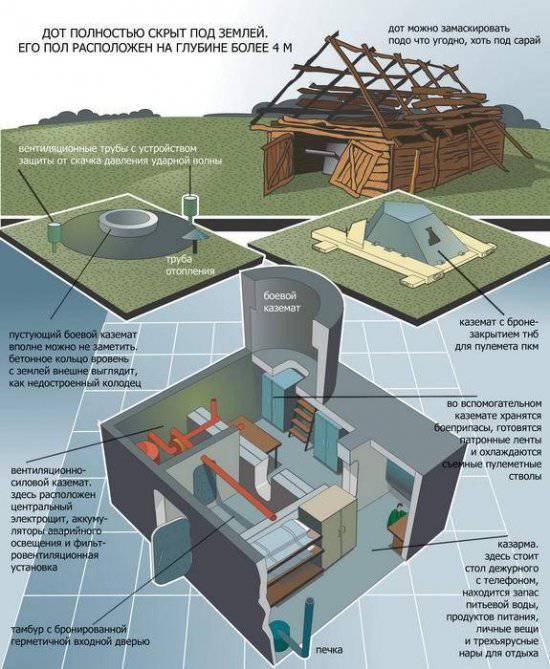

ДОТ данного проекта был универсальной конструкцией. Он не имел амбразур и был полностью скрыт в земле. Наружу выходило лишь металлическое кольцо (погон) боевого каземата, на которое можно было установить пулеметную башенку от БТР-70 с двумя пулеметами (14,5 мм и 7,62 мм), башенку с 30-мм скорострельной пушкой и пулеметом от БМП-2, скрывающуюся пулеметную установку или бронеоголовок кривоствольного пулемета. Если использовать кривоствольный пулемет, то такой ДОТ обнаружить и уничтожить практически невозможно. Над поверхностью земли возвышался только бронеоголовок размером с обычное ведро, в котором видны лишь конец ствола пулемета и объектив перископического прицела – все остальное скрыто под землей. Танк может проехать по этому оголовку и не заметить его. Скрывающая пулеметная установка поднимается над землей непосредственно в момент открытия огня. Впрочем, над боевым казематом можно поставить и обычный железобетонный купол с амбразурами для пулеметов.

Когда такой ДОТ построен и замаскирован, ничто не выдает его на местности. Максимум, что можно увидеть, так это бетонное кольцо вровень с землей, похожее на недостроенный колодец. Рядом с ним из земли торчат два небольших зеленых цилиндра вентиляции и труба отопления с грибком.

Снимем землю, и перед нами откроется современный ДОТ. Внешне это прочная железобетонная коробка размерами 5,05×3,25×2,35 м. На нее установлено железобетонное кольцо диаметром 2,35 м и высотой 2 м. Высота всего сооружения – 4,35 м.

Для наглядности на рисунке не показан так называемый «тюфяк», а проще говоря, толстая железобетонная плита (около 1 м), закопанная в землю горизонтально приблизительно посередине между поверхностью земли и крышей ДОТа, превышающая по длине и ширине приблизительно на 2,5 м коробку ДОТа. «Тюфяк» предохраняет сооружение от разрушения тяжелыми бетонобойными снарядами калибра до 203 мм и авиабомбами до 100 кг.

Совершим небольшую экскурсию по ДОТу. Чтобы в попасть в него, нужно из траншеи спуститься вниз по ступенькам потерны. В самом конце нас встречает бронированная герметичная дверь. Открыв ее, мы попадаем в тамбур ДОТа и видим две такие же бронированные двери – одна в левой стенке, вторая прямо перед нами.

Повернув налево, попадаем в небольшое помещение – «вентиляционно-силовой каземат». На стене расположен электрощит, кабели от которого расходятся по остальным помещениям. Под ним аккумуляторы аварийного освещения, которых хватает для автономной работы на 1–2 суток.

Кроме того, в каземате расположена фильтровентиляционная установка. Интересно устройство ВЗУ-100, которое надевается на внешний конец вентиляционной трубы. Оно обеспечивает свободный проход воздуха в трубу, но моментально закрывается, как только снаружи происходит скачок давления воздуха (ударная волна обычного, термобарического или ядерного боеприпаса), полностью перекрывая на несколько секунд доступ воздуха в ДОТ.

А вот для установки танковой башни с пушкой такой ДОТ непригоден. Для этого требуются большие вспомогательные помещения и более мощная электросиловая установка.

Спустимся обратно во вспомогательный каземат и через бронедверь перейдем в казарму ДОТа. Прямо перед нами стол дежурного с телефоном. Слева на стене висит плоский бак для питьевой воды, справа – шкаф для личных вещей гарнизона ДОТа и продуктов питания. За шкафом трехъярусные нары для отдыха личного состава. Если учесть, что не менее двух человек из личного состава гарнизона постоянно дежурят в боевом каземате (один в вентиляционно-силовом каземате и один охраняет вход), то места в ДОТе более чем достаточно. Отдыхают люди как на военном корабле – поочередно.

В отличие от всех остальных помещений ДОТа казарма кроме принудительной вентиляции имеет собственную пассивную вентиляцию: свежий воздух по питающей трубе попадает внутрь казармы, а отработанный выходит наружу через печную трубу. Такая система вентиляции и обогрева обеспечивает комфортную температуру в казарме и дает возможность не пользоваться принудительной вентиляцией, если ДОТ не ведет боя.

По опыту обитания в подземных сооружениях известно, что пользоваться печкой приходится лишь для приготовления пищи и обогрева в очень сильные морозы. Такие сооружения очень хорошо держат тепло, печки из-за особенностей их расположения никогда не дымят, а топливо сгорает с высокой интенсивностью. Так что даже в сильные морозы вполне достаточно протопить печь в течение 1–2 часов, чтобы тепла хватило более чем на сутки. Экскурсия завершена.

Предположим, вы решили возвести на своем участке личный ДОТ. Вот краткая смета сооружения. «Китайский» ДОТ собирается из стандартных готовых элементов, производимых на полевых бетонных заводах. Расход трудовых ресурсов на возведение ДОТа составляет 450 человеко-часов (из них 175 ч/ч на монтаж самого сооружения), 5,2 машино-часа бульдозера и 8 м/ч автокрана. Объем перемещенного грунта (отрывка котлована и его засыпка) составит 250 м3. Потребуется 26 м3 фортификационного железобетона на сооружение и еще 45 м3 на тюфяк.

Замаскировать подобное сооружение даже от современных технических средств наблюдения и разведки не столь уж и сложно. Куда сложнее скрыть жизнедеятельность ДОТа, прежде всего передвижение людей. Зимой ДОТ выдает дым отопительной системы, но даже если дым удается скрыть, то тепло, выходящее через вентиляционные трубы и двери, углекислый газ от дыхания людей довольно легко регистрируются тепловизионной аппаратурой наблюдения. Нередко ДОТ выдает необходимость расчищать сектор обстрела от снега зимой и от травы летом. Да и тактически грамотный офицер противника без особых затруднений определяет по карте и с помощью осмотра местности наиболее вероятные места расположения ДОТов и направляет на них внимание своих наблюдателей.

Таким образом, скрывать наличие ДОТа на участке достаточно долго невозможно. Но можно невдалеке от настоящего ДОТа создать пять-шесть ложных. Противник будет понимать, что из всех ДОТов настоящий только один, но вот какой? Простейший вариант ложного ДОТа – полоса на камне, нанесенная черной матовой краской, или отрезок доски, вставленный в неприметный земляной бугорок. Такая маскировка достаточно хорошо может имитировать амбразуру ДОТа.

Конечно, для того, чтобы ввести противника в заблуждение, необходимо имитировать жизнедеятельность – передвижение людей, дым, струящийся теплый воздух. Причем все это не должно носить явного, демонстрационного характера. Соблюдение меры в имитации жизнедеятельности ДОТа жизненно важно. Например, во время Великой Отечественной на центральном фронте зимой 1943 года разведчик Семен Наговицын отличил ложный ДОТ от настоящего, заметив, что сектор обстрела ложного ДОТа немцы регулярно очищали от снега, в то время как перед настоящим они этого не делали. Причем во время смены пулеметного расчета в настоящем ДОТе движение людей скрывалось не особенно тщательно, в то время как у ложного его можно было уловить с большим трудом. Иначе говоря, немцы переигрывали, слишком явно пытаясь показать, что настоящий ДОТ ложный, и наоборот.

Когда на рубеже 1960–1970-х на китайской границе возводились ДОТы, саперы старались всячески скрыть работы, а китайцы – засечь каждое место постройки ДОТов. Несмотря на то, что скрыть столь трудоемкие работы невозможно, китайцев все равно обдурили. Наши саперы закрывали места постройки вертикальными масками из маскировочных сетей, не давая возможности китайским пограничникам наблюдать, что творится за сетью. Такие маски ставили и во многих других местах, где ДОТы возводить и не собирались. На все участки пригоняли экскаваторы, привозили бетонные детали, рыли землю, и… бросали через несколько дней. То же самое повторялось на втором, третьем, четвертом участках. Через какое-то время саперы возвращались, что-то делали и снова исчезали. В конце концов маскировочные сети снимались и саперы исчезали. Это означало, что очередной ДОТ построен. Но вот где именно?