Что такое духовный регламент

«ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ»

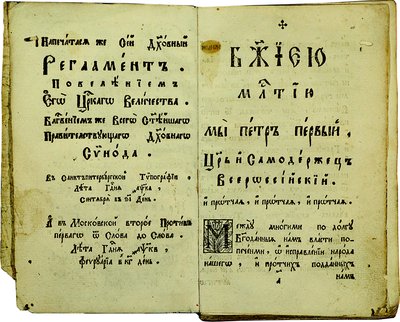

законодательный акт, главный юридический документ, определявший правовой статус Церкви в России в синодальный период вплоть до 1917 г. (ПСЗ. Т. 6. № 3718). Утвержден царем Петром I, введен в действие манифестом от 25 янв. 1721 г., к-рым учреждалась Духовная коллегия как высший орган церковной власти и одновременно гос. ведомство, с момента открытия 14 февр.- Святейший Правительствующий Синод. «Д. р.» определял структуру и функции Святейшего Правительствующего Синода и устанавливал систему гос. контроля над деятельностью Церкви. Первая публикация «Д. р.» последовала 16 сент. 1721 г. Его значение вышло за рамки инструкции для одной из петровских коллегий.

Основой «Д. р.» была составленная Псковским архиеп. Феофаном (Прокоповичем) по заданию Петра I «Книга сия, Духовнаго коллегиума описание и рассуждение содержащая. » (1718-1720). Она была отредактирована и дополнена царем. В февр. 1720 г. текст был заслушан и одобрен Сенатом и архиереями, находившимися в С.-Петербурге, а затем подписан Петром I. В том же году в Москве, Казани и Вологде были собраны подписи др. архиереев, архимандритов и игуменов. Всего под документом подписались 87 духовных лиц, большинство из которых с текстом детально не знакомились и своего отношения к нему не выразили. Позже других подпись поставил местоблюститель Патриаршего престола Рязанский митр. Стефан (Яворский), к-рый ссылался на неясность отдельных положений «Д. р.». Петр I обратился к К-польскому патриарху Иеремии III с просьбой, чтобы он, посовещавшись с др. патриархами, подтвердил признание Синода. При этом текст «Д. р.» не был выслан в К-поль. В 1723 г. Иеремия III прислал утвердительную грамоту, в к-рой извещал о признании Синода своим «во Христе братом». Аналогичные грамоты были получены и от др. патриархов.

Создание «Д. р.» вытекало из общего направления церковной политики Петра I, к-рую он формулировал как «исправление духовного чина». Она заключалась в ликвидации патриаршей системы управления Церковью, устранении возможности оппонирования царю со стороны Церкви, результатом чего явилось снижение влияния Церкви на общество. Идейным источником «Д. р.» послужили протестант. теории о верховенстве светской власти в духовных делах. На их основе архиеп. Феофан выработал обоснование прав российского царя как верховного блюстителя «правоверия и всякого в Церкви святой благочиния», имеющего власть над Церковью, подобно герм. протестант. князьям, распространявшим свою светскую и одновременно духовную власть на принадлежащие им территории. Кроме того, архиеп. Феофан исходил из положений популярной тогда в Зап. Европе теории «естественного права», правовых концепций «полицейского государства», к-рые не оставляли Церкви и вере самостоятельного места в обществе. Церковь рассматривалась как один из инструментов достижения «общего блага», как элемент гос. системы воспитания, образования подданных и контроля над ними. Текст «Д. р.» местами приближается по форме к политическому трактату, содержит резкую критику прежних порядков церковного управления и образа жизни духовенства.

Основной текст «Д. р.» состоит из 3 частей. В 1-й обосновываются преимущества коллегиального органа перед единоличной системой управления делами Церкви. Аргументация строится на упрощенном представлении о малоэффективности патриаршей власти, о ее подверженности бюрократическим порокам, некомпетентности, о пристрастности и даже об опасности для существования самодержавного гос-ва. В тексте регламента говорится: «…от соборного правления не опасатися отечеству мятежей и смущений, яковые происходят от единого собственного правителя духовного. Ибо простой народ не ведает, како разнствует власть духовная от самодержавной, но великою высочайшего пастыря [патриарха] честию и славою удивляемый, помышляет, что таковый правитель есть то второй государь, самодержцу равносильный, или и больше его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство, и се сам собою народ тако умствовати обыкл. Что же егда еще и плевельные властолюбивых духовных разговоры приложатся, и сухому хврастию огнь подложат? Тако простые сердца мнением сим развращаются, что не так на самодержца своего, яко на верховного пастыря, в коем-либо деле смотрят. И когда услышится некая между оными распря, вси духовному паче, нежели мирскому правителю, аще и слепо и пребезумно согласуют и за него поборствовати и бунтоватися дерзают» (I 7). В качестве примеров опасного усиления церковной власти приводятся указания на визант. историю, историю папства и подобные «у нас бывшие замахи». Учрежденный же царем Синод сравнивается с соборной практикой прошлого, с «соборным духовным правительством». Выражается уверенность, что он станет «школой правления духовного», школой буд. архиереев, благодаря к-рой «скоро от духовного чина грубость отпадет». Все же архиеп. Феофан не сумел найти убедительного канонического оправдания отмены Патриаршества и замены его Синодом, его аргументы не выдержали критики с канонической т. зр.

Во 2-й ч. также приводится подробная программа создания духовных уч-щ. На 1-е место ставилась проблема отбора учителей. Согласно «Д. р.», уч-ща должны были быть закрытыми учреждениями монастырского типа во главе с ректором и префектом, содержаться на средства архиерейских домов и сборы с церковных и монастырских земель. При училищах открывались общежития («семинарии») с церквами, б-ки. Предусматривались редкие свидания учащихся с родными, распределение времени по точным «регулам», строгий надзор за учениками. Курс обучения разделялся на 8 классов, преподавались лат., греч., древнеевр. и церковнослав. языки, география, история, арифметика, геометрия, логика, диалектика, риторика, пиитика, физика, метафизика, политика и богословие (в течение 2 лет). Обучать следовало детей священнослужителей и «прочих, в надежду священства определенных». Окончившие уч-ща становились священниками, а если принимали монашеский постриг,- игуменами и архимандритами. Отдельно говорилось о «проповедниках слова Божия». Произносить проповеди могли лишь те, кто обучался в духовных уч-щах. Указывались цели проповеди: побуждение к покаянию, к исправлению, к почитанию власти, искоренение суеверий и т. д. В качестве образца всем рекомендовалось читать труды свт. Иоанна Златоуста. Проповедники призывались к скромности и сдержанности. Заключение 2-й ч. посвящено статусу мирян, их отличиям от духовенства. Миряне должны были причащаться не менее одного раза в год. Запрещались все домовые храмы, кроме принадлежавших членам царской фамилии. Помещиков призывали посещать приходские церкви и не стыдиться «быть братиею, хотя и крестьян своих, во обществе христианстем». Прихожане могли сами избрать кандидата в священники, при этом они должны были подать епископу сведения, что избранный «жития доброго и неподозрительного», и указать, какая ему полагается руга или земля. Венчаться можно было только в приходе жениха или невесты. Кроме того, упоминалась борьба со старообрядчеством. Так, старообрядцев запрещалось «возводить на власти, не токмо духовные, но и на гражданские». Следовало выявлять тайных старообрядцев, их укрывательство строго осуждалось.

3-я ч. определяет функции и обязанности членов Синода, координирует его деятельность с работой др. учреждений. Члены Синода должны были, в частности, рассматривать богословские сочинения перед их опубликованием, проверять кандидатов на епископскую хиротонию, контролировать использование церковного имущества, защищать духовенство перед мирскими судами. Еще одной обязанностью была борьба с подаянием милостыни трудоспособным людям, «прошакам», а также с корыстолюбием священников, требующих платы за совершение треб (добровольное пожертвование не возбранялось).

В «Д. р.» было предусмотрено, что члены Синода могут дополнять его текст с согласия царя. Поскольку в первоначальном варианте очень мало говорилось о белом духовенстве и монашестве, члены Синода составили «Прибавление о правилах причта церковного и чина монашеского» и опубликовали его в 1721 и 1722 гг. без ведома Петра I. В 1722 г. «Прибавление. » было переработано Петром I и опубликовано в окончательной редакции (ПСЗ. Т. 6. № 4022). В 1-м разд. речь идет о правилах поставления священников, их отношениях с причтом, духовной и светской властью. Кандидат в священники и диаконы должен был хорошо знать вероучительные книги, в перспективе предполагалось избирать только из окончивших духовные уч-ща. Перед поставлением требовалось публично проклясть все «раскольнические согласия» и принести присягу императору. Не следовало ставить к одной церкви много священников и диаконов, еще больше осуждались те, кто оставлял свою церковь и «волочился семо и овамо», им грозило наказание вплоть до лишения сана. Декларировался принцип соблюдения тайны исповеди, за исключением тех случаев, когда кто-либо, не раскаиваясь, сообщал о своем намерении совершить преступление против гос. власти или монарха или собирался сознательно оповестить о «ложном чуде»,- священники были призваны объявлять об услышанном. «Прибавление. » предписывало применять правила о епитимиях с рассуждением, учитывая конкретную ситуацию (напр., не накладывать епитимию, если кающийся при смерти). Священники предостерегались от протежирования своим родственникам при выборе церковнослужителей, а также от различных «бесчинств»: пьянства, ссор, участия в кулачных боях и т. д. Кроме того, приходские священники должны были вести метрические книги.

«Д. р.» переиздавался в XVIII-XIX вв. не менее 20 раз. В 1917 г. он был отменен Поместным Собором Православной Российской Церкви.

Ист.: ПСЗ. Т. 6. № 3718, 4022; Верховской П. В. Учреждение Духовной коллегии и «Духовный регламент». Р.-н/Д., 1916. Т. 2.

Лит.: Кедров Н. И. «Духовный регламент» в связи с преобразовательною деятельностью Петра Великого. М., 1866; Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868; Востоков Н. М. Свят. Синод и отношения его к др. гос. учреждениям при имп. Петре I // ЖМНП. 1875. Июль. С. 52-85; Авг. С. 153-198; Дек. С. 358-378; Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880; Попов Вл. И. О Свят. Синоде и установлениях при нем в царствование Петра (1721-1725 гг.) // ЖМНП. 1881. Февр. С. 222-263; Март. С. 1-51; Темниковский Е. Н. Один из источников «Духовного регламента» // Сб. Харьковского ист.-филол. об-ва. 1909. Т. 18; Голубинский Е. Е. О реформе в быте Рус. Церкви: Сб. ст. М., 1913; Верховской П. В. Учреждение Духовной коллегии и «Духовный регламент». Р.-н/Д., 1916. Т. 1; Cracraft J. The Church Reform of Peter the Great. Stanford, 1971; Смолич. История РЦ. Кн. 8. Ч. 1. С. 88-102 и др.; Живов В. М. Неизв. соч. митр. Стефана Яворского с протестом против учреждения Синода // Петр Великий: Сб. ст. М., 2007. С. 241-333.

Отдел II

Со времени учреждения св. Синода доселе

А) Постановления церковного происхождения

66. Духовный Регламент

Со времени Петра I русское государство достигает прочной внутренней организации, сознания своей самобытности и самостоятельности в постановке своих задач и в выборе средств к их достижению. Такое самочувствие государства сказывается существенным образом на его отношении к церкви. Государство освобождает себя от воспитательного влияния церкви, не желает иметь ее советником и ментором в своих делах, оно находит нужным подчинить церковь своим видам и сделать из нее послушное орудие в их достижении. И этого ему удается достигнуть.

Д. Регламент разделяется на три части. В первой говорится о том, что есть Д. коллегиум и каковые суть важные вины такового правления. Этих вин указано девять. Из них нужно упомянуть о след: 1) истина известнее изыскуется соборным сословием, нежели одним лицом, ибо чего один не постигнет, то постигнет другой. 2) при соборном правлении не может быть промедления и даже остановки в делах, какая бывает при единоличном правлении за случающимися правителю необходимыми нуждами, за недугами и болезнью. 3) При соборном правлении не может быть места пристрастии и лихоимству, потому что невозможно всем членам согласиться на неправое дело. 4) Еще же и то угодие церкви и государству от соборного правительства, что при нем все члены Д. Коллегии не исключая и президента подлежат суду своей братии. Между тем единоличный и самовластный пастырь не похощет судится от подручных себе епископов. Все эти причины перемены патриаршего управления на синодальное не попадают в цель, так как патриаршая форма управления не может быть названа единоличной. Патриарх и в России в важных случаях собирал епископов на собор, да кроме того имел при себе постоянную совещательную коллегию под именем освященного собора (Виноградский. Церковный собор в Москве 1682 года. стр. 19–21). Если же некоторые патриархи в некоторых случаях позволяли себе обходиться без освященного собора, как упрекали Никона, то это есть личное злоупотребление, которое не может быть постановлено в вину самому учреждению.

Во второй части Д. Регламента говорится о делах, подлежащих управлению св. Синода, и прежде всего делах общих, касающихся всех членов церкви, а потом о делах, касающихся того или другого чина церковного в частности – 1) епископов, 2) пресвитеров, диаконов и прочих клириков, 3) монахов, 4) церковных училищ и проповедников, и 5) особ мирских. В делах касающихся всех членов церкви внушается обращать внимание на появляющиеся вновь и обращающиеся акафисты, жития святых, чудотворные иконы, сказания о мощах, чтобы в них не было ничего противного учению Церкви, вымышленного и подложного; наблюдать, чтобы в народных верованиях и обычаях не было ничего суеверного и пресекать замеченные суеверия. Предписывается пастырям учить народ правилам Христ. веры и жизни постоянно и систематически, и для этого сочинить три книжицы.

В главе о епископах внушается им, чтобы они имели у себя под руками соборы вселенские и поместные и читали бы их, не отлучались бы на долгое время из своих епархий, а в случае необходимости такой отлучки назначали бы для управления епархией архимандрита с несколькими другими лицами монашеского или священнического чина, для надзора за подведомым духовенством и паствой назначали бы по всем городам заказщиков или благочинных, имели бы при своих домах школы, содержимые на их собственные средства и на вспоможение от монастырей, для детей священнических или прочих, в надежду священства определяемых, производили бы во священство только учившихся в школе архиерейской, – знали бы меру чести своей и не позволяли бы подручной братии водить себя под руки и кланяться себе в землю; даются правила и излагается порядок изложения анафемы и отлучения от причащения; вменяется епископу в обязанность в год и в два года обойти и посетить епархию свою и излагаются правила обозрения епархии; наконец обязывается епископ доносить о состоянии своей епархии св. Синоду дважды в год или один раз, как укажет св. Синод.

Главы о клире и монахах опущены при составлении Д. Регламента и были присоединены к нему впоследствии в виде прибавления.

В главе об училищах содержится похвала образованию, и излагается план обучения в духовной академии и семинарии, которые предполагались к открытию, и правила жизни семинаристов. Вслед затем в той же главе идут регулы о проповедниках Слова Божия.

В главе о мирских особах говорится, что прихожане, какого бы чина в миру они ни были, должны слушать учения и назидания своего пастыря, венчаться у приходского священника жениха или невесты, не принимать к себе в духовники волочащихся попов, не иметь у себя в домах церквей (кроме лиц царской фамилии), каждый год должны обязательно причащаться Св. тайн, а не причащающихся и раскольников не таить у себя, при избрании себе приходских священников прихожане должны в донесении своем засвидетельствовать, что избираемый есть человек житья доброго и неподозрительного, и в челобитьях писать, какая ему руга будет или земля.

В третьей части Д. Регламента предположено было говорить о должности, действе и силе самих управителей т. е. св. Синода, но сказано только о должности. Должность св. Синода полагается в след: 1) он должен наблюдать вообще за всем духовенством и мирянами, пребывает ли всякий в своем звании, а погрешающих наставлять и наказывать, 2) рассматривать всякое богословское письмо, предназначенное к печатанию, нет ли в письме оном погрешения, учению православному противного, 3) должен производить дознание о проявившемся вновь нетленном теле 4) д. судить раскольников и изобретателей нового учения, 5) рассматривать и решать недоуменные падежи совести, 6) свидетельствовать лиц, производимых в архиерейство, 7) рассматривать апелляции на суд епископов по делам о недоуменных браках, о брачных разводах, об обидах наносимых клиру или монастырю от своего епископа, или об обидах сделанных епископу от другого епископа, вообще по всем делам, какие подлежали прежде суду патриаршему 8) д. наблюдать за правильным расходованием церковных доходов, 9) д. подавать помощь обидимому брату своему, когда епископ или меньший служитель церковный терпит обиду от господина некоего сильного 10) д. сочинить наставление о подаянии милостыни, 11) д. стараться отвратить священство от симонии и бесстыдного нахальства. Для этого он д. сделать совет с сенаторами, как много дворов к одному приходу определить, с которых всякий бы давал такую-то именно подать священнику и прочим причетникам церкви своей, дабы они совершенное по мере своей имели довольство, и впредь бы не домогались платежу на крещение, погребение, венчание и пр. Однако же это не должно стеснять доброхотных подаяний в пользу клира от добрых прихожан. 12) д. публиковать всем христианам, что можно всякому, усмотрев нечто к лучшему управлению церкви полезное, доносить на письме духовному коллегиуму так, как вольно всякому доносить Сенату о правильных прибылях государственных. А Коллегиум Духовное рассудит, полезный ли или не полезный совет. А полезный прият, а не полезный презрен будет.

Что касается „действий Д. Коллегии», то об них не писано в Д. Регламенте, так как царское Величество приказал действовать по генеральному регламенту. Силу же Д. Коллегии царское Величество определил в особом именном указе 25 янв. 1721 г. В нем сказано, что Д. Коллегия или Д. соборное правительство имеет всякие дела во всероссийской церкви управлять, согласно с Д. Регламентом. И повелеваем всем верным подданным нашим всякого чина – духовным и мирским иметь сие за важное и сильное правительство и у него крайние дел духовных управы, решения и вершения просить, и судом его довольствоваться, и указов его слушать во всем под великим за противление и ослушание наказанием, против прочих коллегий. Должна же есть Коллегия сия и новыми впредь правилами дополнять регламент свой, каковых правил востребуют разные разных дел случаи. Однако ж делать сие должна Д. Коллегия не без нашего соизволения. Первый опыт такого дополнения представляют докладные пункты, поданные св. Синодом Государю на утверждение в первом его заседании 14 февр. 1721 г. Здесь постановлено: 1) при совершении церковного богослужения возносить вместо имени патриарха имя Свят. Правительствующего Синода. 2) На праздные епископские кафедры избирать в св. Синоде по две персоны и по определению Государем одной из них, ее посвящать.

67. Прибавление к Д. Регламенту о правилах причта церковного и чина монашеского

Через год, именно в первых числах мая 1722 года, были присоединены к Д. Регламенту те две главы, которые были опущены в нем по причине спешности работы, под заглавием: Прибавление о правилах причта церковного и чина монашеского. И это прибавление, как сам Д. Регламент, было слушано и исправляемо лично самим Петром I, а потом по его повелению утверждено подписями всех членов св. Синода, и издано для руководства „соизволением Его Императорского Величества и согласием Св. Правительствующего Синода». В этом прибавлении содержатся подробные правила о жизни и деятельности духовенства и монашества. В главных чертах они следующие.

1) Не должно ставить в священники и диаконы ни единого, который в школе дому архиерейского не наставлен есть. В случае недостатка таких лиц можно поставлять и других под условием, чтобы они изучили книжицы о вере и законе христианском и должностях всех чинов. 2) Ставленник должен представить архиерею свидетельство от прихожан, что они знают его за человека доброго. В этом донесении должно быть обозначено, какая руга или земля назначена от прихожан на содержание ставленнику, и подпись ставленника, что он доволен назначаемым ему содержанием. (п. 1–3). 3) Пред постановлением ставленник должен принести присягу на верность Государю, в которой должен заявить свое осуждение раскольнических заблуждений, дать обязательство доносить о раскольниках епископу и объявлять светскому начальству о всяком нераскаянном злоумышлении против Верховной Власти, открытом ему на исповеди, (п. 5). 4) Одну из самых важных обязанностей приходского священника составляет обязанность быть духовником прихожан. Священник не должен держать себя по отношению к кающемуся сурово, надменно, не должен пользоваться исповедью с целью вымогательства какой-нибудь выгоды себе. Священник д. строго хранить тайну исповеди под опасением лишения сана и уголовного наказания за нарушение сего обязательства. Он не должен также ссориться со своими духовными детьми и делать им какие-либо укоризны, чтобы не подать повода посторонним видеть в них намеки на грехи, открытые на исповеди (п. 8–10). Исключение составляют след. два случая: а) если кто на исповеди откроет о своем намерении сделать государственную измену, произвести народное возмущение или совершить покушение на честь и здоровье Государя и членов царевой фамилии и не раскается в этом после увещания священника. В этом случае священник не только не разрешает кающегося от грехов и не допускает до причащения, но и должен заявить светскому начальству в общих выражениях, что такой-то на исповеди заявил ему о своем злом умысле против царя или отечества, а потом при следствии должен подробно повторить то, что говорил кающийся на исповеди (п. 11). б) Также точно священник должен заявить кому следует и о том, если кающийся на исповеди ему откроет, что он разгласил в народе какое-нибудь ложное чудо и народ поверил в него, и не изъявить желания загладить свой грех публичным заявлением о своем обмане (п. 12). 5) Кающегося на одре болезни можно разрешать и сподоблять причастия св. тайн без епитимии. Так же без епитимии может священник удостаивать причастия св. тайн и прочих исповедников, искренно кающихся в своих согрешениях. При наложении же епитимии духовник должен помнить, что духовный отец может и умножить и умалить время и количество епитимии и одну епитимию переменить на другую. Лишение причащения на некоторое время духовник может рекомендовать кающемуся в том только случае, если последний сам охотно желает этого, и в этом случае духовник может наложить не иначе, как по благословению каждый раз местного архиерея. „Собственно же и именно, оную в древнем обычае бывшую епитимию, еже на долгое время лишать причастия св. тайн, понеже она древле бысть во врачество, ныне же не токмо не страшна многим, но и желаемая ленивым стала, тайным же раскольникам и весьма любимая, отселе отставить и оной к тому не употреблять подобает» (п. 14). 6) Акт исповеди больного должен совершаться на едине, а приобщение св. тайн при свидетелях, в предотвращение каких-нибудь недоразумений или подозрений священника в неправильных действиях (п. 15). 7) В случае каких-нибудь недоумений священника в деле исповеди и наложении епитимии он должен обращаться к епископу, не открывая лиц, кого касается недоуменный случай (п. 13). 8) Осуждается тщеславный обычай некоторых богатых лиц уклоняться от посещена обязательного богослужения в храме и приглашать причт к себе на дом для совершения вечерни и утрени и других Богослужебных чинов. Тем более запрещается прихожанам обращаться к услугам попов беглых, бродячих, запрещенных и даже самозванных (п. 18). 9) Причту запрещается торговаться о вознаграждении им за крещение, венчание, погребение и прочие требы, а внушается быть довольным доброхотным вознаграждением. Высказывается предположение установить определенный ежегодный взнос с каждого прихожанина на содержание причта с уничтожением отдельного вознаграждения на частные требы, с дозволением все же добровольных подарков по желанию прихожан (п. 21. 22). 10). Епископ должен принимать меры против волочащихся без мест попов и не ставить в священники и диаконы свыше насущной потребности (п. 23–25). 11) запрещается приходским священникам самовольно без благословения епископа поступать на службу в воинский полк, а воинским властям принимать их (п. 26). 12) запрещается священникам держать при церквах своих сыновей и родственников в должности чтецов и певцов, иногда и выше потребности. Можно позволить священнику пристроить в своей церкви только одного своего сына, умеющего петь и читать, и при том не иначе как по выбору прихожан и по благословению епископа (п. 27). 13) Архиерей обязуется принять строгие меры против бесчинной жизни духовенства. Обязан он наблюдать, чтобы и во внешнем одеянии духовные хранили благообразие, и чтобы их верхнее одеяние было хотя и убогое, но чистое и единой черной, а не иной краски (п. 28). 14) Вдовых священников и диаконов не следует принуждать против воли к принятию монашеского пострижения, ибо эта противно чину монашеского пострижения (п. 30). 15) Священники должны иметь у себя метрические книги для записи рождения и крещения младенцев, бракосочетания и случаев смерти. При записи рождений и крещений означается год и число, родители и восприемники, записываются также случаи смерти младенцев без крещения, с обозначением причины не совершения крещения. При записи умирающих обозначать, умерли ли они по христиански с покаянием, или нет и погребены ли при церкви или нет, и почему кто лишен христианского погребения. По окончании года метрики представляются в архиерейский приказ. Кроме того через каждые четыре месяца представлять ведомости о числе родившихся и умерших в архиерейский приказ, а отсюда в св. Синод (п. 29).

О приняты в монашество

Не принимать в монахи: 1) недостигшего 30 лет от роду. 2) лица служащее в военной службе, 3) крепостного человека без согласия помещика, выраженного на письме, 4) мужа от живой жены и на оборот, 5) лица обремененное долгами, состоящее под судом за воровство или по Государеву делу, 6) приказного без дозволения начальства, 7) детей по принуждению родителей.

Порядок принятия следующий. Принятого в монастырь отдать под наблюдение честному и трезвенному старцу. Проходить ему общие монастырские послушания по указанию настоятеля, в течении трех лет. По прошествии трехлетнего искуса игумен вместе с монастырским духовником и старцем делают о нем представление архиерею с приложением письменного удостоверения, что это лицо не лестно желает монашества. Архиерей благословляет постричь. Не желающего принять пострижение следует отпустить без всякого удержания и укоризны (п. 1–16).

О житии монахов. Монах должен исповедоваться и причащаться в четыре годовые поста неупустительно. Монах не должен жить праздно, без дела; для монахов следует завести рукоделье не противные монашескому быту, как-то: столярное, иконное дело и пр., монахиням пряжу, шитье, плетение кружев и пр. Монаху не иметь прислуги, кроме начальников и старых монахов. Больных содержать в больнице, где должны быть и служители. Монах не должен звать к себе на пированье, ни богомольцев на перепутье; исключение может быть сделано в редких случаях с дозволения настоятеля, и в этом случае при гостях должен находиться другой брат. Женщин в келью монашескую не принимать; можно видеться с лицом женского пола только в гостиной келье в присутствии другого монаха к тому назначенного. Р. обр. монах не должен ходить в гости; исключение может быть сделано с дозволения настоятеля раза два-три в год. И в этом случай монах не может отлучиться без сопровождения товарища. В мирские дома и в девичьи монастыри ходить монахам можно дозволить только по определенной благословенной причине. Вдаль от монастыря монах может отлучиться только по нуждам монастыря по поручению настоятеля и с его подорожной. Монахи кушают за общей трапезой, в кельи не могут брать ничего съедобного кроме квасу; исключения возможны в случае немощи или по иной благословенной причине. У монахов пища, питье, одеяние, словом все должно быть равное. В монастырях подобает общему житью быть по правилам святых отец. Доходы с монастырских вотчин, от пожертвований, с поступлений в церковную казну должны поступать в одно место, и из них должны делаться расходы на все церковные, монастырские и братские потребы. Чужих денег и пожитков кроме книг в монастыре не держать. Монахам не переходить из одного монастыря в другой, кроме благословенной причины и с дозволения настоятеля. В случае необходимой отлучки в другую епархию или в столицу монах должен иметь подорожную от архиерея. Монахов следует обязательно учить грамоте и пониманию Писания, а обученных избирать в чин священства. Монахам запрещается иметь в своих кельях бумагу и чернила и писать что-нибудь без особого разрешения настоятеля; в случае нужды монах может написать письмо в трапезе из общей чернильницы и на бумаге общей с особого позволения настоятеля (п. 17–36).

Изложенный правила жизни монахов обязательны и для монахинь. Кроме того они обязаны соблюдать нижеследующие. Монахиня не может ходить на богомолье в мужские монастыри, ни по приходским церквам. В женские монастыри к монахиням в келии также никому не позволяется приходить, видеться с монахиней можно не иначе как в присутствии игуменьи и еще одной монахини. Ворота женского монастыря открываются только на время совершения богослужения, а в прочее время могут быть открыты для духовника и других благословенных лиц. Монахине нельзя жить в мирских домах и сквитаться по миру. Монахиням и в своей церкви не мешаться с народом, а стоять отдельно крылошанкам на хорах, а прочим в трапезе. Монахиня, постригается по достижении 60 лет возраста, исключение может быть дозволено по усмотрению св. синода. Если послушница, живущая в монастыре на искусе, прежде 50 лет пожелает выйти замуж, то это ей дозволяется. В случае если женскому монастырю встретится надобность искать на кого-нибудь в светском суде, он должен посылать поверенного, или просить об этом архиерея. Если случится какое-либо дело в столице, монастырь должен просить архиерея сделать представление в св. синод (п. 37–43).

В настоятели монастыря следует выбирать человека благонравного, в житии иноческом искусного, добре ведущего разум Писания и устав жития монастырского, да печется о спасении братних душ, а не о строении точию стен. Избирается советом братии. Во всяком монастыре должна быть записная книга, в которой записываются постригаемые монахи. Казна монастырская должна храниться не в келье настоятеля, но в особом месте за ключем казначея и за печатью монастырскою. Однажды в неделю или по крайней мере в месяц настоятель и келарь вместе с несколькими старцами должны заслушать ведомость о приходе и расходе и записать в книгу. В монастыре должен быть общий духовник, который по временам должен докладывать настоятелю о замеченных им неодобрительных склонностях и обычаях монахов, не указывая на лица. Ни настоятель, ни монахи не могут держать при себе своих родственников для услуг. Тоже обязательно и для епископов; только разве в старости можно позволить епископу держать при себе родственника для келейного уходу за ним. По смерти архиереев, архимандритов и игуменов и прочего монашеского чина людей не отдавать их имения родственникам, а доставлять имение высших чинов в св. Синод, а низших чинов в монастырскую казну (п. 49–61).

Монастырей ни мужских, ни женских вновь никому не строить без ведения св. синода. Не допускается строить монахам скитков пустынных, ибо сие многие делают свободного ради жития. Монастыри, где мало братии, следует присоединять к другим монастырям, так чтобы в монастыре было братии не менее 30 человек. Оставшиеся за перемещением монахов монастырские церкви поверстать в приходские, наделить причт землей из состава монастырской, а оставшуюся землю приписать к тому монастырю, в который перемещены прежние насельники монастыря. Тоже нужно сделать и с девичьими монастырями. Не дозволять в монастырях излишних построек, не вызываемых насущною потребностью. Остающиеся за расходами достатки употреблять на построение странноприимниц, лазаретов и других благотворительных заведений (п. 44–48).

К этому постановлению о монашествующих нужно прибавить еще для полноты именной указ Петра I св. Синоду 31 янв. 1724 г. об учреждены института ученого монашества, как рассадника кандидатов архиерейства. В нем прямо различаются два вида монашества. Нужда в монашестве есть двух ради вин: 1) ради удовольствования прямою совестью оное желающих, 2) для архиерейства, понеже обычаем пошло древним не быть архиереям кроме что из монахов. Ученые монахи отличаются, по указу Петра I, от простых монахов тем, что избираются из кончивших курс средних (теперь и высших) духовно-учебных заведений, живут в особых для них назначенных монастырях, имеющих при себе школы под ведением архимандрита и директора, вместо монашеского правила упражняются в учительских экзерцициях, в чтении ученых книг, в составлении переводов с иностранных языков, в составлении ученых трактатов, в сказывании проповедей и других учебных и ученых занятиях. Тех, которые зарекомендуют себя указанными трудами и добронравием, по рекомендации директора, назначают в архимандриты знатных монастырей и в архиереи (Пол. Собр. Зак. т. VII. № 4450. П. Собр. Постан. по вед. Прав. Испов. т. IV. № 1197).

Д. Регламент с его прибавлением служит одним из главных источником местно-русского действующего церковного права. К нему как к своему основанию примыкает весь существующий строй управления русской православной церкви. Но значительная часть частностей Д. Регламента уже утратила свое практическое значение вследствие неисполнения на практике или замены позднейшими постановлениями. Так напр. состав членов св. Синода изменился вскоре после его учреждения. Главы об училищных домах, о чине учения, о проповедниках слова Божия во многом утратили свое значение в силу позднейших постановлений. Право прихожан избирать себе пастырей отменено в конце XVIII в. Некоторые пункты Регламента совсем не были приведены в исполнение напр. предположение об издании постановления об обязательном взносе прихожан на содержание причта.

68. Указы св. Синода

Указ Петра I от 25 янв. 1721 года об учреждены св. Синода предоставляет ему право дополнять свой регламент новыми правилами, каковых потребуют разные разных дел случаи. Этим правом св. Синод начал пользоваться с самого первого дна своего существования. Нужды времени постоянно вызывают его на новые мероприятия, которые издаются в форме указов, утверждаемых Верховною Властью. Эти указы составляют обильнейший источник действующего права русской церкви. Они рассылаются в письменном или печатном виде по всем епархиям, иногда по всем церквам. Сорок лет тому назад указы св. Синода стали объявляться во всеобщее сведение посредством официальных изданий св. Синода – с 1859 г. В Дух. Беседе, с 1875 г. в Церковном Вестнике, с 1888 г. в Церковных Ведомостях. Благодаря этому теперь стало гораздо легче публике знакомиться с постановлениями св. Синода. Тем не менее и это удобство только относительное, а не полное. И теперь указы св. Синода печатаются в рассеянном виде, среди печатного материала постороннего содержания. И теперь еще нет официального не только систематического, но и хронологического издания действующих указов св. Синода, время от времени пополняемого и исправляемого. Эта насущная потребность в сборнике действующих указов св. Синода отчасти удовлетворяется частною издательскою предприимчивостью. Из числа частных изданий указов св. Синода нужно упомянуть: 1) Барсова Т. В. Сборник действующих и руководственных церковных и ц. гражданских постановлений по ведомству прав. исповедания. Спб. 1885. 2) Маврицкого. Руководственные для православного духовенства указы св. Синода. 1721–1878 г. Москва. 1879. 3) Калашникова Алфавитный указатель действующих канонических постановлений, указов, определений и распоряжений св. Синода 1721–1895 г. Изд. 2. Харьков. 1896. 4) Завьялов. Циркулярные указы св. Синода. 1867–1900. Изд. 2 Спб. 1901.

Некоторый постановления и указы св. Синода печатаются в полном собрании законов Российской Империи. Но многие из них остаются в неизвестности в архивах церковно-правительственных учреждений, в особенности в архиве самого св. Синода. В шестидесятых годах XIX в. учреждена при св. Синоде комиссия для описания архива его. Доселе издано одиннадцать томов этого описания, обнимающих дела до 1732 года включительно. Вместе с описанием архива комиссия предприняла издать „Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания российской империи». Доселе издано восемь томов этого издания, обнимающие постановления св. синода 1721–1734 г. Начато издание постановлений св. синода, состоявшихся в царствование Императрицы Елизаветы Петровны; вышел один том в 1901 г. Оба эти издания имеют научное значение.

69. Устав духовных консисторий

Впрочем по некоторым отдельным частям церковного управления существуют и официальные систематические сборники. В числе их стоит на первом плане устав духовных консистории. Поводом к составлению этого устава послужило неудовлетворительное состояние делопроизводства в консисториях. Усмотрев это из годичного отчета по ведомству прав. исповедания и приложенных к нему ведомостей, Император Николай I повелел чрез обер-прокурора св. Синода облечь консисторское делопроизводство в правильные и однообразные формы, а для лучшего в том успеха разрешил св. Синоду употребить меры признанные лучшими в гражданском ведомстве. Во исполнение этой Высочайшей воли в св. Синоде собрали все доселе изданные постановления об епархиальном управлении и составили проект устава консисторий, который в 1838 г. был введен в действие в виде опыта, с тем, чтобы по прошествии года епархиальные архиереи и консистории представили в Синод СВОИ мнения О ТОМ, нет ли в проекте каких-нибудь правил неудобоисполнимых на практике, и если есть, то какого изменения или дополнения они требуют (Отч. Обер-прок. св. син. 1837. стр. 45–46. 1838 г. стр. 36–37). По получении отзывов сделаны были надлежащие исправления в проекте устава, и в этой исправленной редакции Устав Консистории был Высочайше утвержден 27 марта 1841 г. (Отч. об. прок. 1839. стр. 47. 1840 г. стр. 42–44. 1841. стр. 43). В таком виде употреблялся устав Д. Консистории в течение сорока лет без всякой перемены. Между тем за это время было издано не мало новых постановлений церковной и гражданской власти, которые отчасти дополняли, отчасти изменяли те или другие §§ устава Д. Консистории. Несоответствие Устава Д. Консисторий действующим постановлениям наконец обратило па себя внимание церковной власти, и в 1883 году было сделано новое исправленное и дополненное издание устава, в которое были внесены постановления изданные до этого времени по делам епархиального управления.

Устав Д. Консисторий содержит в себе систематическое изложение действующих постановлений по делам епархиального управления и суда.

70. Инструкции благочинному приходских церквей и монастырей

Есть еще сборник действующих постановлений по делам низшего церковного управления – это Инструкция благочинному приходских церквей. В XVIII веке низшее церковное управление регулировалось инструкциями, издававшимися властью епархиальных архиереев – каждого для своей епархии. Издание инструкции благочинным вменялось в обязанность епархиальных архиереев св. Синодом (напр. пост. св. син. 14 ноября 1737. Дело арх. св. син. № 295). Известно несколько инструкций, изданных в XVIII в. епархиальными архиереями для своих епархий, напр. Инструкция воронежской епархии 1745 г. (Вор. Еп. Вед 1868. № 4), харьковской епархии 1751 г. (Опис. Харьк. Епарх. стр. 13), тверской епархии 1760 г. (Твер. Еп. Вед. 1883. № 6 и 8), московской епархии 1751 (Розан. История Моск. епар. упр. ч. 2. кн. 1. стр. 90). В 1775 году Московским митрополитом Платоном II (Левшиным) была составлена новая инструкция для Московской епархии и по напечатании была роздана священникам Московской епархии. Эту инструкцию стали вводить в своих епархиях и прочие архиереи. Так вскоре по издании этой инструкции пожелал перепечатать ее для своей епархии Новгородский и С.-Петербургский митрополит Гавриил, в 1797 году она была напечатана для Невской епархии (Киев. Епар. Вед. 1869 г. № 8). Примеру митрополитов последовали и прочие епископы. Сам св. Синод понимал права и обязанности благочинного церквей так, как они изложены в этой инструкции и ссылался на ее параграфы в своих указах (24 мар. 1799, 22 мар. 1800, Опред. 7 ноября 1804, Опр. 23 янв. 1805. № 38).

В XIX в. вместе с попечением о благоустройстве Консисторий было обращено внимание церковного правительства и на благочинных. Обер-прокурор св. Синода в своем отчете за 1838 год писал: „Соображая, что надзор епархиального начальства основывается на благочинных, св. Синод, независимо от их обязанностей, предписываемых в проекте Устава Д. Консисторий, счел необходимым определить в подробности все предметы, долженствующие обращать на себя их внимание, по местным обстоятельствам епархий. Для этого св. Синод окружными указами истребовал от епархиальных начальств все нужные для сего предмета сведения и соображения» (Отч. 1838. стр. 37–38). В следующем 1839 году обер-прокурор доносил: „для составления подробного наказа благочинным, с определением самого числа благочиний, собраны местные сведения из всех епархий и подвергнуты рассмотрению» (Отч. 1839. стр. 47). Чем дело кончилось, не видно из дальнейших отчетов обер-прокурора. В 1857 году обер-прокурор снова пишет в отчете: „св. Синод признал нужным пополнить составленную в прежние время Инструкцию благочинным и переделать ее, согласно обстоятельствам времени, по отношению к ближайшему заведыванию церквами и духовенством». Это дело было поручено св. Синодом присутствовавшему в нем в то время Симбирскому епископу Феодотию. Св. Синод определением 7 мар. 1857 года признал проект Инструкции, представленный епископом Феодотием, вполне соответствующим требованиям настоящего времени и приказал отпечатать ее в потребном количестве экземпляров и разослать при печатных указах епархиальным преосвященным для должного исполнения (Отч. 1857 г. стр. 48). Правила этой Инструкции исполняются и теперь, за исключением п. 51, извлеченного синодальным определением 17 июля 1896 года (Самуилов. Благочинные приходских церквей. Цер. Вед. 1900 № 36).

В Инструкции благочинному церквей содержатся не одни права и обязанности благочинного по надзору за приходским духовенством и прихожанами, но и правила жизни и поведения самого духовенства как в частном быту, так при отправлении своего служения.

В Инструкции благочинному монастырей излагаются действующие правила жизни монашеской, а также права и обязанности благочинного. Она дана по определенно св. Синода 1828 года. Инструкция допускает употребление местных монастырских уставов (ст. 5). И действительно такие уставы существуют, напр. Правила благоустройства монашеских братств в Московских ставропигиальных обителях, утвержденные по определению св. Синода 13–18 февр. 1853, № 183 (напеч. в Сборнике Барсова стр. CXIII-CXXV), Правила благоустройства монастырской жизни в монастырях Казанской епархии, напечатанные по распоряжению Казанского архиепископа Павла. Казань. 1890. и пр.

71. Положение об управлении военным духовенством

Наряду с Инструкциями благочинному церквей и монастырей с полным правом может быть постановлено Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств, Высочайше утвержденное 12 июня 1890 года. По этому положении, во главе управления военным духовенством постановлен протопресвитер военного и морского духовенства. При нем состоит Духовное правление, занимающее положение соответственное Духовной Консисторий при епархиальном архиерее, также дивизионные благочинные. Положение издано с тем, чтобы привести установившуюся практику заведывания военным духовенством в соответствие с каноническими постановлениями, как сказано в Высочайшем указе. Это соответствие выражается всего более в том, что по новому положению во всех церквах ведомства протопресвитера должно быть возносимо при богослужении имя местного архиерея, как оно возносится и в епархиальных церквах (ст. 40), а также и в том, что военное духовенство подчинено в дисциплинарном и судебном отношении не только протопресвитеру, но и местному епархиальному архиерею. (Положение напеч. в Цер. Вед. 1890, № 27).

Инструкция настоятелям церквей. Спб. 1901. Настоящая Инструкция определяет права и обязанности приходского священника в отношены подчиненного ему клира, а также регулирует отношение старшего священника к другим священникам в двуклирных и многоклирных приходах. Она издана с целью устранить недоразумения, возникшие в приходах и у епархиальных архиереев после Высочайше утвержденного 16 февр. 1885 г. определения св. Синода, в котором было сказано, что „с признанием всех церквей, имеющих свои причты, самостоятельными, разделение священников на настоятелей и помощников настоятеля отменяется». Определением св. Синода 19 дев. 1901 – 8 янв. 1902 года разъяснено, что инструкция относится и к настоятелям кафедральных соборов.

Инструкция церковным старостам. Она была издана первоначально 17 апр. 1808 года (П. С. Зав. № 22971). Вследствие состоявшаяся, с Высочайшего соизволения, в 1870 году постановления св. Синода о замене сбора от продажи церковных свеч определенным процентным взносом от всех церковных доходов на нужды духовно-учебных заведений, возникла потребность в пересмотре правил о церковном хозяйстве, с целью обеспечения правильного учета церковных доходов и расходов. В этих видах св. Синод признал полезным подвергнуть действовавшую Инструкцию церковным старостам тщательному пересмотру в связи со всеми последовавшими со дня ее издания постановлениями и распоряжениями по предмету церковного хозяйства. Новая редакция Инструкции церковным старостам Высочайше утверждена 12 июня 1890 года (Цер. Вед. 1890 № 27). По этой инструкции должность церковного старосты характеризуется след. образом: церковный староста есть поверенный прихода, избираемый в каждой приходской церкви для совместного с причтом приобретения, хранения и употребления церковных денег и всякого церковного имущества, под надзором и руководством благочинного и епархиального начальства. Церковный староста в отправлены своей должности подчиняется распоряжениям епархиального начальства (ст. 1. 5).

Кроме того существует очень много отдельных Положений о различных предметах епархиального управления, напр.: Положение о приходских попечительствах Высочайше утвержденное 2 авг. 1864 г., Положение о церковных школах ведомства православного исповедания, Высочайше утвержденное 1 апр. 1902 (Цер. Вед. 1902. № 15–16), Положение об управлении школами церковно-приходскими и грамоты ведомства православного исповедания Выс. утвер. 26 февр. 1896 г., Правила о местных средствах содержания православного приходского духовенства и о разделе сих средств между членами причта, Высочайше утвержденные 24 мар. 1873 г., Устав о пенсиях и единовременных пособиях священнослужителям и псаломщикам епархиального ведомства, Высочайше утвержденный 3 июня 1902 г. (Церк. Вед. 1902. № 25), Устав православного миссионерского общества Высочайше утвержденный 21 ноября 1869 г., Устав общества восстановления православия на Кавказе Высочайше утвержденный 10 февр. 1885 г., Уставы духовно-учебных заведений Высочайше утвержденные в 1864 году, Правила об устройстве миссий и о способе действий миссионеров и пастырей церкви по отношению к раскольникам и сектантам (Цер. Вед. 1888. № 23) и пр.

72. Кормчая и Книга правил

Эта точка зрения сохраняется и в постановлениях и в практике русской церкви до настоящего времени. В уставе. Д. Консисторий основаниями епархиального управления и суда называются Закон Божий, в св. Писании предложенный, Правила св. апостолов, святых соборов вселенских и поместных и св. отцов (ст. 6). Об употреблении церковных правил в епархиальной практике находится достаточно свидетельств в материалах, относящихся к деятельности Московского митрополита Филарета (Сборник, изд. общ. люб. д. пров. по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения Филарета митр. Москов. 1883. т. I. стр. 111. 272. 442. 458–459. 466. 473–474. 481. 489. 616. 632–633. 723. 733. 747. 754. т. II. стр. 51–54). Сам св. Синод в своих постановлениях и указах ссылается на правила древней церкви, как на основания своих постановлений (напр. Уст. Кон. ст. 3. 195. Церк. Ук. 6 июня 1867. № 28. Ук. 26 июня 1867. № 30; ук. 8 янв. 1891. № 1). Книга о должностях пресвитеров приходских, изданная св. Синодом в качестве руководства приходским священникам, составлена на основании Слова Божия, соборных правил и учителей церковных. Как пользуется св. Синод правилами древней церкви в своих постановлениях и решениях, об этом подробнее показано в прекрасной статье анонимного автора: „Основания решений св. Синода по духовно-судебным делам», вместе с ее продолжением: „Общие начала, какими руководствуется св. Синод в приложены правил древней церкви» (Прав. Обозр. 1874. 40–58, 190–215). В отчетах обер-прокурора св. Синода правила древней церкви называются основными законами православной церкви; издание их в переводе на русский язык, по мнению обер-прокурора, должно дать твердость суду духовному (отч. об. пр. 1836. стр. 91. 1837 стр. 122. 1838. стр. 108). Русское правительство также держится того начала в своем законодательстве по делам церковным, что „всякая вновь предпринимаемая законодательная мера, к какому бы предмету духовного управления и суда она ни относилась, должна быть согласна по духу и сущности с древними вселенскими постановлениями, всегда долженствующими сохранять свою обязательную силу». (Елагин. Предполаг. реформа церковного суда. Вып. I. стр. 103). Это начало исповедует и Д Регламент, когда называет в числе оснований церковного управления „уставы гражданские слову Божию согласные». Иногда светское правительство в своих указах, адресованных св. Синоду, прямо указывает на согласие своих постановлений с каноническими правилами. Из новейшего времени можно указать на указ императора Александра III от 12 июня 1890 г. св. Синоду, которым он заявляет о своем утверждении составленного св. Синодом положения об управлении военным духовенством. (Срав. Бердников. Основные начала церковного права прав. церкви. Казань. 1902. стр. 383–385).

Сборником древних церковных правил была печатная Кормчая изданная при Никоне. Она считалась обязательным и неприкосновенным кодексом церковных норм, и не только в первой своей части, содержавшей правила апостолом, соборные и отеческие, но и во второй части, заключавшей в себе постановления Константинопольского патриаршего Синода и законы византийских императоров. Напр. когда возникал в XVIII в. вопрос о степени обязательности постановлений Константинопольского патриаршего Синода по делам брачным, пастыри русской церкви не считали себя в праве отступить от них без соборного рассуждения и отмены их (Горчаков. О тайне супружества. Стр. 223. 237. прил. 23. 30. 33).

Печатная Кормчая употреблялась в XVIII в. в издании Никоновском. В 1787 году было сделано новое издание, во всем сходственно с изданием Никоновским, как сказано в послесловии. Тем не менее некоторый перемены внешнего характера были сделаны в этом издании. Так напр. Кормчая разделена на две части с особым счетом страниц в каждой, в с сохранением общего числа глав; в первой части осталась 41 глава, остальные тридцать отделены во вторую часть. Общее количество глав в издании XVIII в. сократилось до 70 (вместо 71) по случаю выпуска из второй части сочинения Никиты мниха об опресноках, составлявшего 47 главу. В первой части выпущено предисловие. В 50-й главе о тайне супружества в конце приложено объяснение старинных наименований родства, ставших непонятными, составленное по поручению св. Синода синодским переводчиком Пономаревым (Горчаков. О тайне супружества. стр. 105–107). В конце первой и второй части приложены предметные указатели. (Родосский. Описание церковнославянских книг. Хр. Чтен. 1896. окт. 189). Изданием Кормчей заведовал и руководил, по поручению св. Синода, С.-Петербургский митрополит Гавриил (Петров) (Горчаков. там же). Издание Кормчей было повторено еще в 1801, 1810, 1816. 1827 и 1834 годах.

Хотя Кормчая, напечатанная в половине XVII века, продолжала употребляться и в XVIII веке и даже в начале XIX, но русская иерархия не вполне была довольна кратким текстом правил, в вей помещенным, и уже с патриаршего времени стала заботиться о том, чтобы приобрести русский перевод правил по полному тексту и ввести его в употребление на практике. Последний патриарх Московский Адриан получил от иерусалимского патриарха Досифея Pandectae canonum Беверегия и поручил справщику патриаршей типографии иеромонаху Евфимию перевести на русский язык номоканон Фотия с толкованиями Вальсамона и Собрание правил по полному тексту с толкованиями Зонары и Вальсамона. Патриарх в письме к Досифею высказывал намерение напечатать новый перевод правил, но не осуществил своего намерения, быть может, из опасения, чтобы своим распоряжением не подать повода к новым нареканиям со стороны раскольников на православную церковь и иерархию в порче церковных книг. Вторая попытка принадлежала Феофану Прокоповичу, который в 1735 году поручил перевести на русский язык те же Пандекты Беверегия Синодальному переводчику Козловскому, но и эта попытка оказалась неудачной, так как перевод был сделан с латинского, а не греческого языка. В 1753 году сам св. Синод, в сознании неудовлетворительности краткого текста и славянского перевода правил, поручил опять переводить Пандекты преподавателю Московской славяно-греко-латинской академии Иоасафу Ярошевскому и синодскому переводчику Григорию Полетике. Перевод был сделан, но, подобно предшествовавшим опытам, остался в рукописи; дело стало за проверкой перевода (Горчаков. О тайне супружества, стр. 282–288. Павлов. Курс Цер. права, стр. 127–132). Давнишнему желанию русской иерархии суждено было осуществиться лишь в царствование Николая I изданием в 1839 году русского перевода правил древней церкви по полному тексту под заглавием Книга правил. В ней помещены правила св. апостолов, вселенских и поместных соборов и святых отец по подлинному тексту без толкований.

При издании Книги правил не было сделано прямого постановления о практическом значении Печатной Кормчей. Между тем этот вопрос возникает сам собою и требует разрешения. Книга правил по своему содержании соответствует первой части Кормчей. Хотя текст правил в Книге правил и гораздо лучше текста в Кормчей, но издание ее нельзя считать отменой силы правил по тексту Кормчей. Последние могут быть приводимы и должны иметь силу, поскольку они не уклоняются от подлинного пространного текста. Что касается второй части Кормчей, то из ее содержания может быть усвоено практическое значение некоторым каноническим статьям позднейшего происхождения, которые стали известны практике русской церкви только в составе Кормчей. Таковы напр. Синодальное постановление патриарха Николая Мистика о третьем и четвертом браке (гл. 52), правила патриарха Никифора (57 гл.), правила Василия вел. о монашеской дисциплине (гл. 61 и 62). На практическое значение правил Василия в. есть прямое указание в Уставе Д. Консисторий. (Уст. Кон. 196). Рав. образ. и 50 глава о тайне супружества и 51 о беззаконных браках в большей части содержания еще не утратили своего значения. На законы византийских императоров, помещенные во второй части Кормчей, могут быть делаемы ссылки разве как на пример достойный подражания.

73. Книга о должностях пресвитеров приходских

73. Причисляют еще к сборникам действующего церковного права Книгу о должностях пресвитеров приходских, составленную Смоленским епископов Парфением Сопковским изданную от лица св. Синода в 1776 году. Она трактует о священстве, его назначении, о правах н обязанностях священника. Она составлена на основаны слова Божия, соборных правил и учителей Церкви. Она основательно раскрывает обязанности пастыря церкви и то, как ему следует поступать при совершении таинств. Чтение ее кроме того должно настраивать возвышенно дух пастыря. Книгу эту весьма полезно иметь под руками пастырю церкви и прочитывать ее. Но едва ли справедливо относить ее к числу сборников церковного права. По своему содержанию и изложению она походит на книгу о священстве Иоанна Златоуста. А последнюю не считают сборником церковного права. Книгу о должностях пресвитеров можно назвать сборником руководственным для священника скорее в смысле педагогическом, чем юридическом. То обстоятельство, что к ней иногда отсылал св. Синод па вопросу о наложении епитимии (Павлов. Курс цер. права, стр. 187), не изменяет характера сборника, вытекающего из его содержания и манеры изложения. Сам составитель понимает свою книгу в смысле сборника советов дли пастыря, притом же пастыря не имеющего богословского образования. Он говорит в конце книги: Писанная дозде об упомянутых должностях предложения довольна суть доучившимся богословскому учении подать понятие, а прочим охоту и поощрение вложить ко исполнению оных. В следствие сего ваше есть ныне, о пресвитеры, принять сию книжицу любезне и прочитывать со вниманием прилежно. Сим образом упоминаемые в ней заповеди Господни и примеры, будут вам в должностях ваших побуждением, наставлением и утверждением.

Б) Государственные постановления

74. Государственные постановления по церковным делам

Кроме указанных еще важный источник действующего церковного права русской церкви составляют Высочайшие указы и действующие в государстве узаконения (Уст. Кон. 6).

Высочайшие указы по церковным делам издаются или в подтверждение докладов св. Синода, или по непосредственной инициативе Верховной Власти. В пример указов первого рода можно указать на два Высочайшие указа 12 июня 1890 года, обращенные к св. Синоду, в утверждение одно проекта Положения об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств, а другое – в утверждение Инструкции церковным старостам, представленных св. Синодом. В пример указов второго рода можно указать на Высочайший указ 25 янв. 1721 г. об учреждении св. Синода как высшего учреждения по управлению русскою церковью и именной указ св. Синоду 31 янв. 1724 года об учреждении института ученых монахов. Высочайшие указы того и другого рода помещаются в полном собрании законов российской Империи и по нему приводятся на практике, в силу п. 5 Прилож. к 66 ст. Учр. Прав. Сената (Св. Зак. т. I. ч. 2).

Под действующими в государстве узаконениями разумеются законы, касающиеся различных сторон внешнего положения религиозного института в государстве. Они издаются общим порядком светского законодательства и помещаются, кроме Пол. Собрания законов, и в своде законов. А именно законы о веротерпимости находятся в основных законах (т. 1) и в уставе о предупреждении и пресечении преступлений (т. XIV). Устав иностранных исповеданий помещен в XI томе ч. 1. Законы о правах состояния белого и монашествующего духовенства в IX томе. Законы о совершении и расторжении брака в X томе. Законы о построении церквей в XII томе. Устав о духовной цензуре в XIV томе. Законы об отношении суда светского к церковному содержатся в т. XV и XVI.

Вам может быть интересно:

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»