Что такое государственная платформа

Государство как платформа: люди и технологии

Данный доклад Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) его авторы предлагают рассматривать как практическое пособие, развивающее идеи доклада Центра стратегических разработок «Государство как платформа». Исследование подготовлено с учетом опыта, полученного от реализации на базе РАНХиГС программы переобучения «Руководитель цифровой трансформации». Вкладывая в роль государства как цифровой платформы несколько пониманий, РАНХиГС уделяют ключевую роль вопросу о том, к чему в будущем приведут новые технологии и какие новые вызовы они принесут российскому обществу и государству. А сама цифровая трансформация представляется уже третьей волной цифровизация, которая спровоцирует появление новых моделей деятельности и новых продуктов и процессов.

Продолжая свои рассуждения, эксперты РАНХиГС перечисляют мировые тренды в цифровой трансформации государства, такие, как открытые данные, машиночитаемые законы, «гособлака» и т.д. Кроме этого в качестве основных технологий, наиболее актуальных для системы государственного управления, называются и подробно раскрываются большие данные, нейросети, интернет вещей, системы блокчейн и цифровой прослеживаемости.

Авторы доклада представляют основной набор инструментов, необходимых для реализации задачи по внедрению цифровых и платформенных решений, признавая, что время, когда можно было решать трансформационные задачи, не затрагивая саму государственную службу закончилось. Анализ жизненной ситуации, описание процессов и потребностей людей, реинжиниринг процессов всё это будет необходимо реализовывать для управления процессами при цифровизации государственного управления.

РАНХиГС формирует перечень конкретных решений в области цифровой трансформации государственного управления, включающий запуск механизмов отбора, мотивации, обучения, создание прототипов будущих суперсервисов в пилотных регионах, построение единой государственной архитектуры данных и масштабируемой облачной инфраструктуры и т.д. В заключение своего исследования эксперты РАНХиГС выдвигают предположения того, что может происходить в мире после осуществления цифровой трансформации и господства новых технологий, и сообщают, что в будущем будут только расти индивидуальные издержки людей от «ошибок» и важность обладания знаниями, почему и для чего работают цифровые технологии.

Что такое государственная платформа

Единая цифровая платформа

Гостех – платформа, на которой можно быстро и эффективно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы

О Гостех

Платформа Гостех – это набор сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Создание единой цифровой платформы государства позволит не только увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства, а также вывести сервисы на принципиально новый уровень клиентского опыта.

Благодаря платформе государство и разработчики могут сфокусироваться на дизайне качественных сервисов для граждан, не беспокоясь о выборе инструментов для разработки или поддержании инфраструктуры.

Из чего состоит платформа?

Каналы

Приложения, реализующие

продукты и услуги для клиентов:

например, Единый портал

госуслуг

Прикладные сервисы

Прикладные сервисы общего назначения,

используемые сразу несколькими ведомствами:

например, единый профиль клиента,

нормативно-справочная информация

Технологические сервисы: например,

аудит, журналирование, поддержка

выполнения моделей, интеграция

Данные

Инфраструктура

Управление вычислительной инфраструктурой

в облаке: например, сервисы облачных провайдеров

Прикладные сервисы

Прикладные сервисы общего назначения,

используемые сразу несколькими ведомствами:

например, единый профиль клиента,

нормативно-справочная информация

Данные

Цикл создания сервиса

ведомства на Платформе Гостех

Платформа ГосТех станет основным инструментом цифровой трансформации, внедрение которой будет также сопровождаться трансформацией процессов, стандартов, нормативно-правовых актов, а также культуры и компетенций в ГосИТ.

Текущее законодательство не позволяет в полной мере использовать преимущества гибких методологий – например, Постановление Правительства Российской Федерации №676 закрепляет «водопадный» подход в разработке государственных информационных систем, а приказ ФСТЭК №17 обязывает проводить аттестацию перед выходом в ПРОМ для каждого сервиса.

Об эксперименте

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе ГосТех был запущен Постановлением Правительства Российской Федерации №1674 в октябре 2020 года. Данный цифровой эксперимент продлится с 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года, а первыми пилотными ведомствами стали Фонд обязательного медицинского страхования, Росимущество и Минспорт России.

Решение об участии в эксперименте принимается Правительством Российской Федерации.

Девятый «Гайдаровский форум», который открылся вчера в Москве, запомнится широким спектром тем: участники говорят не только об экономике, но и проблемах образования, науки и государственного управления. Последняя тема стала ключевой для сессии «Современные вызовы государственного управления», которая прошла 17 января в РАНХиГС. В ходе открытого диалога ведущие экономисты, политики и ученые обсудили новые модели государственного регулирования.

Перед государственными структурами – и перед государством в целом – в условиях современной цифровой эпохи стоит множество задач, которые требуют новых подходов в регулировании всех сфер жизни общества: в медицине, в инфраструктуре, в образовании и в других сферах. Некоторый прогресс в этом направлении мы можем оценить уже сегодня: к врачу можно записаться через электронный терминал и через интернет, получить оперативную помощь с документами, не обращаясь в несколько организаций, можно в центре госуслуг «Мои документы». Однако эти примеры – лишь небольшой шаг к новому формату государственного управления.

Модель управления должна быть более гибкой, но как ее создать? Универсального ответа на этот вопрос нет – есть предложения. Так, Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка считает, что государству нужно перенимать лучшие практики у бизнеса – у крупных компаний (например, Google, Alibaba Group), которые работают с Big Data, с «большими данными». Если государство организует свою работу таким же образом, это позволит упросить многие операции.

Такой принцип работы, основанной на Big Data, – ключевая идея «государства-платформы», или «цифрового государства» – современной модели госрегулирования, которая пока что относится к категории будущего, но которую интенсивно обсуждают уже сегодня. Эту модель не обошли стороной и участники открытого диалога. Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления «Институты и общество», отметила, что реализация концепции цифрового государства является одним из главных направлений реформы госуправления. Ожидается, что к 2024 году она будет частично осуществлена: 50 наиболее востребованных госуслуг будут оказываться мгновенно («0 секунд 0 чиновников»), данные всех государственных информационных ресурсов будут доступны в реальном времени через программные интерфейсы. Кроме того, должен появиться «главный архитектор» государства-платформы – Центр управления эффективностью, который будет отвечать за цифровую трансформацию всех процессов оказания госуслуг и оценивать эффективность изменений.

Перейти на цифровой формат госуправления стремятся не только в России: такого же курса придерживаются и в Великобритании, о чем сообщил гость сессии лорд Фрэнсис Мод, директор Francis Maude Associates LLP, государственный министр торговли и инвестиций Великобритании в 2015–2016 гг. Работа с единой базой данных, которая заменит множество небольших баз отдельных структур, сможет обеспечить прозрачность государственного регулирования.

Как отметил другой участник дискуссии – Алексей Комиссаров, проректор, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, – новая модель предъявляет принципиально новые требования к чиновникам, к их управленческим навыкам и в целом к образованию кадров. Главной установкой любого человека в современном, быстроменяющемся мире должны быть способность признать, что он чего-то не знает, и желание научиться новому.

Изменения должны произойти также и в диалоге между правительством и наукой. По словам Президента Академии наук Александра Сергеева, без должного внимания как госуправления, так и бизнеса до сих пор остается «промежуточная фаза» между фундаментальной и прикладной наукой – «поисковая» наука. Это направление не обещает конкретного результата и коммерческой выгоды, но без него не смогут продвинуться дальнейшие исследования. Такая негативная тенденция во многом возникает из-за пробелов в стратегическом планировании.

– Должна быть стратегическая гибкость. Для того, чтобы двигаться в определенном направлении, нужен вектор, а вектора, я боюсь, у нас нет, – считает президент РАН.

Обрести новый вектор можно только после соответствующих изменений. И речь идет не только о цифровой, но и о культурной трансформации.

– Один из элементов этой трансформации – совершенно другой уровень вовлеченности граждан в механизмы государственного управления, – отмечает Андрей Слепнев, заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – директор Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации. – Если раньше, когда мы говорили: «нам надо посоветоваться с общественностью», «привлечь экспертов», – это был скорее оборот речи, то сейчас это – абсолютно необходимый инструмент в работе.

Мысль Андрея Слепнева вновь возвращает к идее «цифрового государства»: такой инструмент, как общественное мнение, сможет быть использован в полной мере только тогда, когда электронные платформы станут одной из основных площадок государственного регулирования.

Онлайн-платформы и учебники получат верификацию

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые в том числе касаются верификации цифровых платформ и онлайн-учебников, используемых в государственных школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Также будет урегулирован оборот персональных данных учеников, которые теперь будут храниться в государственной информационной системе.

Законопроект обязывает использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы, учебники и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень.

Список таких ресурсов, а также порядок формирования перечня установит Минпросвещения РФ. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов, которую также будет проводить Минпросвещения.

Если в ходе электронного обучения предусматривается обработка персональных данных школьников и студентов СПО, то образовательная организация должна создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, являющейся государственной информационной системой.

«Печатные учебники и учебные пособия давно проходят определенную верификацию. Необходимость этого не вызывает ни у кого сомнений. Учитывая тренд на общую цифровизацию и все более активное использование онлайн-учебников и цифровых платформ в образовательном процессе, логичным решением стало расширение уже существующих норм на цифру», — рассказал один из авторов поправок, Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Он также добавил, что важным пунктом поправок стал вопрос регулирования оборота персональных данных учеников.

«Утечки персональных данных из различных информационных систем, к сожалению, происходят регулярно. И здесь особо остро стоит вопрос защиты детских персональных данных. Считаю правильным, что за их сохранность будет отвечать государство», — прокомментировал ситуацию депутат.

ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 года.

Что такое ГосТех и как он развивается в России

Об эксперте: Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель инвестиционной компании A.Partners, венчурный партнер Skolkovo Ventures.

С точки зрения цифровизации государственных услуг Россия точно не является отстающей — сейчас наша страна занимает 32 место по показателю индекса электронных государств EGDI от ООН и входит в число стран-лидеров. Однако вызовы случившейся пандемии показали необходимость массовой цифровизации взаимодействия государства и граждан, оцифровки сфер здравоохранения, государственной безопасности, транспорта, логистики, налогообложения, отношений с бизнесом.

ГосТех на Западе

ГосТех подразумевает разработку технологических решений для разных направлений: такие проекты могут взять на себя модернизацию оказания государственных услуг, сделать госуправление более эффективным, сократить технологическое отставание государства от других сфер жизни.

Решения классического определения ГосТех разделяются на два направления:

Правительства многих стран активизировались как заказчики подобных технологий, сделав сферу ГосТех одной из самых прибыльных на горизонте трех-пяти лет.

На зарубежных рынках ГосТех-стартапы появляются ежегодно, и уже есть ряд кейсов, когда частные компании успешно развиваются на венчурные деньги и становятся поставщиками технологических решений для государства.

Сегменты ГосТех аналитики объединяют в условные четыре группы:

Драйверы рынка ГосТех в России

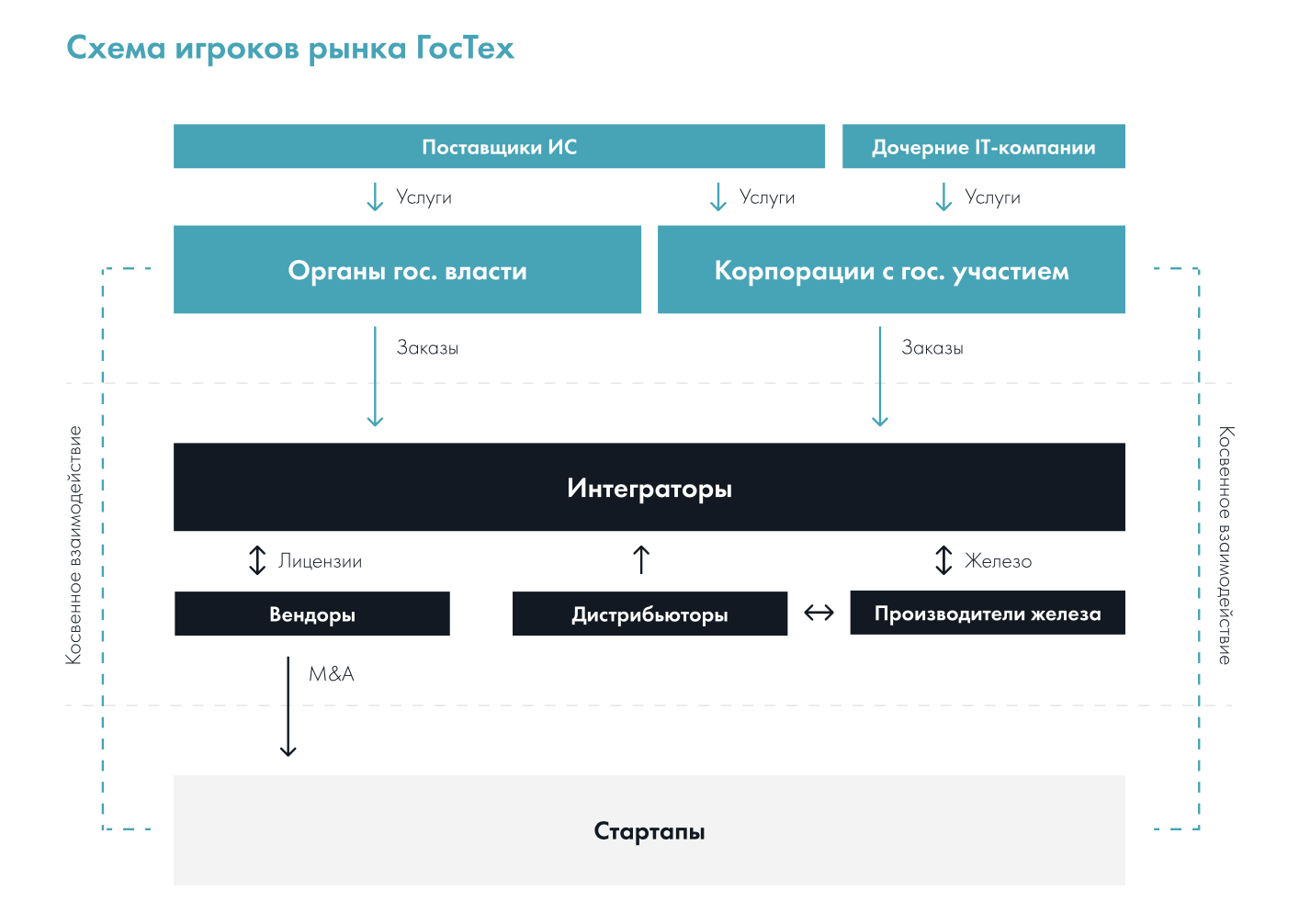

В России стоит определять этот рынок через призму заказчиков, формирующих спрос на ГосТех+ решения. Категорий заказчиков можно выделить три:

Что касается первых двух групп заказчиков, вопросы цифровизации государства призван решить национальный проект «Цифровая экономика» до 2024 года, на который был выделен бюджет в ₽1,8 трлн.

Cпрос на решения ГосТех в России подтверждается и планами на цифровизацию различных ведомств: МВД попросило ₽55 млрд, ФСИН — ₽25 млрд, а Росгвардия — ₽10,8 млрд в 2021–2023 году. Например, ₽6,7 млрд Росгвардия планирует потратить на поддержку существующей инфраструктуры и запуск новых сервисов (например, на перевод государственных услуг в электронный вид, подключение 50% росгвардейцев к электронному документообороту).

В случае с государственными корпорациями и компаниями с госучастием почвой развития ГосТеха+ является курс на импортозамещение. Государственные компании уже переходят на отечественное ПО. Например, «Росатом» готов потратить на российские ОС и их поддержку ₽820,2 млн. Корпорация планирует перейти на ОС Astra Linux. Пенсионный фонд тоже решил адаптировать модуль, связанный с электронными подписями и шифрованием, под работу с отечественными ОС Astra Linux.

В начале 2021 года Минцифры опубликовало новый проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и оборудования. Внедрить российское ПО необходимо до 1 января 2023 года, оборудование — до 1 января 2024-го.

Необходимость создания отечественных платформ в разных сегментах может быть обоснована ростом санкций (например, Microsoft не продлил лицензии на закупку ПО для МГТУ им. Баумана) и требованиями обработки данных на серверах, находящихся на территории РФ. Из-за этих требований, например, такие сервисы для видеоконференцсвязи как Zoom и Google, могут стать недоступны для использования российскими госкомпаниями, что толкает государство стать заказчиком собственных систем ВКС. Ростелеком и Mail.ru уже объявили о запуске сервиса видеосвязи для школьников для внедрения его в российских школах.

Государство все чаще выступает заказчиком ИТ-решений. Так, компания «КСОР» внедрила автоматизированную систему бесконтактного мониторинга состояния водителя на основе компьютерного зрения для ГУП «Мосгортранс», что помогло снизить аварийность на общественном транспорте города Москвы на 26%.

РЖД, в которой работает около 500 информационных систем, внедрила роботизированные решения платформы RPA ROBIN. По итогам 2020 года в компании было внедрено в эксплуатацию более 1000 таких решений, с их помощью автоматизировано свыше 980 операций. По итогам 2020 года роботы обработали 500 тыс. обращений пользователей информационных систем РЖД.

Для кого открыты двери

В России отрасль ГосТех скорее развивается по «закрытому сценарию», когда необходимые технологические решения по заказу государства и органов самоуправления разрабатывают крупные ИТ-компании, вендоры внутри правительства на эксклюзивных условиях.

На данный момент рынок основан на коллаборации властей с крупными технологическими компаниями, такими как «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Рынок будет расти, но большую часть бюджетов, выделенных на цифровизацию, освоят крупнейшие ИТ-вендоры: производители отечественного ПО уже увеличили свои продажи вчетверо в 2020 году.

Стартапам пока что не на что рассчитывать, потому что зайти в большой государственный заказ по разработке той или иной платформы практически невозможно.

Например, «Сбербанк» выиграл тендер Минцифры на создание единой государственной цифровой платформы «ГосТех» (компания была единственным участником конкурса, «Ростелеком» и «Почта России» отказались). Платформа должна стать единой средой для всех ИС от разных вендоров.

Если небольшой компании и удастся прикоснуться к такому заказу, то только если она будет частью какой-то большой системы такого проекта. Каждый такой комплексный проект по заказу большой государственной кросс-платформы состоит из многих компонентов, которые могут быть реализованы стартапами, имеющими на текущий момент самое продвинутое решение.

Условия роста рынка в России

Рынок ГосТех+ в России раскроет свой потенциал при соблюдении нескольких условий:

Разработку частей больших проектов могут точечно реализовать частные технологические компании и команды стартапов, но их продуктом должна быть новая сильная технология. Оплата штрафов, запись в МФЦ, создание приложений — это не самые сложные части таких проектов. Не решены еще такие масштабные задачи как идентификация пользователей, безопасность личных данных, синхронизация информационных баз, хранение данных и их резервное копирование. Стартапам стоит ориентироваться на разработку технологических решений, встраиваемых в большие системы, учитывая необходимость обработки, анализа данных, прогнозирования в масштабе страны, чтобы получить возможность стать лидером национального рынка и получить самых больших заказчиков в России.

Рынок ГосТех+ всегда характеризуется небольшим числом клиентов и очень долгим циклом продаж. Сложно внедрить передовое решение, если только на процесс согласования уходят месяцы работы бюрократической машины.

Позитивный сценарий развития рынка для государственных заказчиков и поставщиков в лице ИТ-гигантов, а также для отечественных стартапов и их инвесторов — это поиск точки пересечения интересов. Ответом на этот вызов является использование M&A — покупки крупными компаниями технологических стартапов. «Сбербанк», Mail.ru и другие корпорации уже несколько лет реализуют стратегию слияний и поглощений, что положительно сказывается на развитии рынка инновационного предпринимательства в России. Через работу с вендорами технологические стартапы смогут получить клиентов в лице государственных заказчиков и предложить лучшие решения для цифровизации всех услуг, которыми мы пользуемся ежедневно.

Переход к такой политике — это, с одной стороны, возможность для отечественных компаний предложить свои решения для государственных и корпоративных задач большого масштаба. С другой стороны, это риск, что курс в дальнейшем может смениться. Я бы рассматривал текущую ситуацию как шанс не стать отстающими и догоняющими, а выйти на передовую и сделать решения лучше существующих.