Что такое гугай в диалекте

Урок русского языка для 6 класса на тему «Диалектизмы»

Урок русского языка в 6 классе на тему «Диалектизмы».

Цель урока: познакомить учащихся с термином «Диалектизмы», научить работать с ним на примере конкретных текстов.

1. Урок проводится при изучении § 16 («Диалектизмы»).

2. При обучении используется у чебник по русскому языку для 5 класса под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской и др. М., «Просвещение», 2011.

1. Диалектизмы – это слова, употребляемые только жителями определенной местности.

2. В словарях диалектные слова помечаются «обл.» – областное.

Понева – шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом (обл., юж.).

3. Значение диалектных слов толкуется в словаре русских народных говоров, в Толковом словаре В. И. Даля.

Буряк (свекла), цибуля (лук), гуторить (говорить), кушак (пояс), баской (красивый), голицы (рукавицы), кочет (петух), балка (овраг).

4. Диалектизмы используются в художественной литературе. С помощью них писатели показывают особенности речи героев, отражают местный колорит при описании быта.

Примеры диалектизмов из сказов П. П. Бажова:

Долдонить. Твердить, повторять одно и то же, бубнить. «Когда с полчаса долдонит, а сам головой, мотает, руками размахивает» (П. П. Бажов, «Тараканье мыло»).

Пустоговорье. Пустые слова. «Горное начальство, может, половину того немецкого пустоговорья не понимало, а только про себя смекало: раз этот немец от вышнего начальства присланный, не прекословить же ему» (П. П. Бажов, «Тараканье мыло»).

II. Практический блок:

Задание № 1: спишите, заменяя общеупотребительные слова (в скобках) диалектизмами (см. слова для справок); диалектизмы подчеркните как члены предложения:

1). Он ложится спать на … (шкура лося) прямо на полу. 2). Косец ударяет (…), то есть большим серпом. 3). Раз я заговорил о пчеле – меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это (…), то есть шмель. 4). Совсем уже стемнеет, закричит в лесу (…) (филин). 5). Теперь наседка уведет с собой весь (…) (выводок). 6). Я заметил, что все (…) (охотники) разделяются на две группы: те, которые ходят на мелкую дичь, и те, которые бью «звиря».

Слова для справок: детник, горбуша, полесник, гугай, лосина, медовик.

1). Он ложится спать на лосину прямо на полу. 2). Косец ударяет горбушей, то есть большим серпом. 3). Раз я заговорил о пчеле – меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это медовик, то есть шмель. 4). Совсем уже стемнеет, закричит в лесу гугай. 5). Теперь наседка уведет с собой весь детник. 6). Я заметил, что все полесники разделяются на две группы: те, которые ходят на мелкую дичь, и те, которые бью «звиря».

Задание № 2: выпишите из стихотворения А. Яшина диалектизмы:

Родные, знакомые с детства слова / Уходят из обихода: / В полях поляши-тетерева. / Лисятина-дичь, / Пересмешки-молва, / Залавок – подобье комода. / Не допускаются в словари / Из сельского лексикона: / Сугрёвушка, фыпики-снегири, / Дежень, воркуны вне закона. / Слова исчезают, как пестери, / Как прясницы и веретена.

(1) Поляши, (2) лисятина, (3) пересмешки, (4) залавок, (5) сугрёвушка, (6) фыпики, (7) дежень, (8) воркуны, (9) пестери, (10) прясницы.

Задание № 3: из данного отрывка (повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка») выпишите диалектизмы, подберите к ним общеупотребительные синонимы:

(12) Пробавлялись – зарабатывали.

Задание № 4: спишите, подчеркните диалектизмы как члены предложения и устно поясните их значение:

1. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было ещё никогда и не будет никогда на селе. Оксана была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех девок.

1. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было ещё никогда и не будет никогда на селе. Оксана была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех девок.

Гугай

Из сборника «Сказки деда Варакоши»

В далёкой, затерянной в дремучих лесах деревне жил-был старичок. Ростом не велик, худощав, быстр в движениях, весел нравом и находчив словом. Балагурами таких в народе зовут. А в наших северных землях любя ещё и вралями.

Родившийся в конце девятнадцатого века, получил он по святцам странное имя Ивлий, да быстро забылось оно, обращались к нему ближние и дальние по родовым прозвищу и фамилии.

С давних времён за память, хранившую и передававшую из поколения в поколение старины, былины и сказки народные, прозвали предков Ивлия «петарями».

За дар ладно баять, красно их сказывать нарекли земляки Ивлия Петаря из рода Зотиных ещё и Варакошей.

Кстати, и фамилия родовая получена его дедичами в давние времена тоже от «говорящего» прозвища – «зотями» на севере называли «знатоков», «сведущих», хранителей знаний новгородских волхвов.

Жил дедушка один в небольшом, аккуратном, обшитом тёсом доме с узорными наличниками окон и фигурой коня под крышей, построенном им в тридцатые годы на высоком берегу реки.

Двух сыновей потерял он в начале войны. Жена от горя и трудов тяжких колхозных ушла в мир иной следом за сынами-воинами.

Вернувшись с войны, он выковал и поставил узорный металлический крест на могиле супруги, утопил в речной глубине именной охотничий карабин и начал робить плотником в колхозе.

Из желающих приобрести изготовленные им сани и телеги в районе установилась очередь. При необходимости подменял фронтовик кузнеца, конюха, других спецов, с трактором управлялся. И за снадобьями, травами лечебными к нему люди обращались.

Улыбкой, едва заметной в седой бороде, словом добрым привечал дед Варакоша старого и малого.

В мастерской, стоявшей на окраине деревни, с утра до вечера гостевали разновозрастные ребятишки. Любовались, словно завороженные, мельканием в руках мастера топора и рубанка, вслушивались в перестуки молотков и киянок, блаженно вдыхали запах стружки, вытекающей из под резца ножного токарного станка, помогали, чем могли, постигали будто бы в игре плотницкое и столярное ремёсла.

И всё-таки главное действо, ради которого собирались сопливые пацаны и ребята постарше, многие из которых потеряли отцов на войне, происходило в перерывах между трудами, или в летние белые дни – вечерами, по окончании долгой смены.

Дедушка ставил на железную печку огромный закопчённый чайник, с присловками и прибаутками сыпал из холстяных мешочков в кипящую воду благоухающие травы и коренья, помешивал варево, шепча что-то неразборчивое под нос, переливал содержимое в алюминиевые кружки, приглашая босоногую команду к чаепитию: «Покорно прошу отведать дары природные. Уж не обессудьте, робята, другово у бобыля нет».

С высоты прожитых лет вспоминается тот напиток божественным нектаром. А уж то, что начиналось потом, когда смолкали громкие прихлёбывания и причмокиванья, иначе, как чудом назвать нельзя.

Обращался дедушка к кому-нибудь из сидевших на колечках мягкой стружки мальчуганов: «Говорят, дразнил ты давече баушку соседскую? Не боишься гугаем стать?

И начиналась сказка.

Много их слышано. Пришло время вспомнить некоторые. И другим поведать.

В деревне жил паренёк шибко бедовой. Дракун, зазуба. Собак бил, кошек за хвосты таскал, ребятам малым подзатыльники раздавал, старых дразнил. Жалились на него деревенские родителям, да те с ним сладить не могли. И добром просили угомониться и ремнём отец лечил его, ничего не помогало.

Вот однажды в начале зимы во двор к ним зашёл старичок нищий, кусочек какой-ли на пропитание подать просит. Родителей дома тогда не было. Решил неразумный парничок напугать дедушку убогого. Напялил на голову лохмотья тряпичные, лицо измазал сажей печной, выскочил из-за угла, глазищи округлил и ну кричать: «Гу, гу, гу».

Отпрянул было старичок, суму пустую выронил из рук, потом из снежной каши её поднял, в пояс поклонился и сказывает: «Благодарю тебя, парух, за ласку и песню неведомую. Может, днём она и не понятна, зато ночами дойдёт до слушателей подневольных. Птицей одинокой лети по свету, гугай себе, из засады нападай на других тварей божьих, сторониться они будут тебя, не любить, дак ведь ты этого и желаешь».

Превратился парень в филина-гугая. Ночами гугает, плачет. И ничего уже не исправить.

У (диалект)

У (диалект)

| У | |

|---|---|

| Самоназвание: | 吳語, 吴语 |

| Страны: | Китай (КНР, Республика Китай, Гонконг), Сингапур |

| Общее число носителей: | 77 миллионов |

| Рейтинг: | 10 |

| Классификация | |

| Категория: | Языки Евразии |

| Сино-тибетская семья Китайская ветвь Группа у | |

| Письменность: | китайское письмо |

| Языковые коды | |

| ISO 639-1: | — |

| ISO 639-2: | — |

| ISO 639-3: | wuu |

| См. также: Проект:Лингвистика | |

У (китайский диалект), по другим классификациям — язык — один из крупнейших диалектов китайского языка. Распространён в большей части провинции Чжецзян, в муниципалитете Шанхай, на юге провинции Цзянсу, а также в некоторых регионах провинций Аньхой, Цзянси и Фуцзянь. Среди крупнейших поддиалектов следует упомянуть: шанхайский, сучжоуский, вэньчжоуский, шаосинский, цзиньхуа, юнканский и цюйчжоуский. Наиболее «престижным» из указанных поддиалектов является сучжоуский, хотя с ним соперничает шанхайский.

По состоянию на 1991 г. на диалекте у говорило не менее 77 млн человек, из-за чего среди китайских диалектов по распространённости он занимает второе место после путунхуа, на котором говорят 800 млн человек. Диалект (язык) у по числу носителей занимает 10 место в мире. Произношение диалекта у в Китае традиционно считается мягким, лёгким, расслабленным.

Содержание

История

Современный диалект (язык) у восходит к древним народностям у и юэ, проживавшим в современных провинциях Цзянсу и Чжэцзян. Японские чтения иероглифов происходят из того же региона, где сейчас распространён язык у.

У откололся от среднекитайского языка ранее других современных диалектов и сохранил ряд архаичных черт, однако позднее на него постоянно оказывали влияние северные диалекты, на основе которых сложился современный путунхуа. Основные характеристики сформировались во времена цинской династии, когда основную роль приобрёл поддиалект Сучжоу.

После революции Тайпинов регион, население которого говорило на у, был опустошён войной, и в Шанхай хлынули мигранты из других частей региона. Это сблизило шанхайский поддиалект с другими поддиалектами, и в то же время привело к возвышению шанхайского поддиалекта как регионального «лингва франка» в первой половине 20 в., и, соответственно, к уменьшению влияния сучжоуского диалекта.

После основания КНР началось массовое продвижение путунхуа. Диалект у постепенно вытеснялся из школ и средств массовой информации, в государственных организациях общение и переписка велись на путунхуа. В настоящее время у встречается на телевидении в основном в развлекательных передачах. Многие дети уже не владеют диалектом у.

Фонология

Грамматика

Система личных и указательных местоимений в диалекте (дпиалектах) у довольно сложна. Например, для первого лица множественного числа различаются инклюзивное («мы с тобой») и эксклюзивное («мы без тебя») местоимения. Имеются 6 указательных местоимений, три из окторых используются для близлежащих объектов, и три — для удалённых.

Порядок слов может быть не только SVO (как в путунхуа), но также и SOV.

С точки зрения фонологии, имеется исключительно сложный тональный сандхи, который помогает грамматически расчленять многосложные слова и идиоматические фразы. В ряде случаев косвенное дополнение отличается от прямого дополнения звонкостью или глухостью согласного.

Литература

Yan, M.M. (2006). Introduction to Chinese Dialectology. Munich: LINCOM EUROPA

Ссылки

Ресурсы по поддиалектам у

A BBS set up in 2004, in which topics such as phonology, grammar, orthography and romanization of Wu Chinese are widely talked about. The cultural and linguistic diversity within China is also a significant concerning of this forum.

Статьи

Китайский язык

Полезное

Смотреть что такое «У (диалект)» в других словарях:

Диалект Ямагаты — (山形弁, ямагата бэн) это диалект японского языка, распространённый в префектуре Ямагата. Он является одним из говоров группы диалектов то:хоку, и его можно разделить на несколько региональных ветвей. Диалект Ямагаты использовался при создании… … Википедия

Диалект хокурику — (яп. 北陸方言 хокурику хо:гэн?) это группа диалектов японского языка, распространённых в районе Хокурику (префектуры Фукуи, Исикава, Тояма, а также остров Садо (префектура Ниигата). Грамматически хокурику бэн близок к кансайскому диалекту, например,… … Википедия

Диалект сага — (佐賀弁, сага бэн) диалект японского языка, распространённый по всей префектуре Сага, а также и в других районах, например, в городе Исахая. Он относится к группе диалектов Кюсю, а именно хитику. Сага бэн может быть разделён на говоры, характерные… … Википедия

Диалект цугару — (яп. 津軽弁 цугару бэн?) диалект японского языка, распространённый на западе префектуры Аомори. Цугару бэн плохо понятен не носителям, даже живущим в той же префектуре. В 1988 году поклонники диалекта цугару провозгласили 23 октября днём… … Википедия

Диалект нагаока — Диалект нагаока это один из диалектов японского языка, распространённый в префектуре Ниигата в регионе Тюэцу (англ. Chūetsu). Нагаока похож на диалект Ниигата, распространённый в южном Каэцу. В небольших городах имеются уникальные… … Википедия

Диалект духоборов Канады — вариант русского языка, сформировавшийся на канадской территории в сравнительно замкнутых общинах духоборов, русских религиозных диссидентов, сходных с квакерами и покинувших Российскую империю в основном в 1897 1898 годах. Отличался характерными … Википедия

ДИАЛЕКТ — (греч. dialektos, от dialegesthai разговаривать). Наречие, совокупность особенностей в языке, которые встречаются у различных племен народа, говорящего вообще одним языком. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н … Словарь иностранных слов русского языка

Диалект хида — (яп. 飛騨弁 хида бэн?) один из диалектов японского языка, распространённый около города Хида, в префектуре Гифу. Наряду с южным диалектом мино, является одним из основных говоров префектуры. Носители хида пользуются несколькими характерными словами … Википедия

диалект — См … Словарь синонимов

Диалект русских цыган — Страны: Россия, Украина, Белоруссия Классификация … Википедия

Диалект — в учении компаративной лингвистики совокупность ближайше родственных между собою говоров (см.) какого либо яз., т. e. единица высшего порядка в диалектологическом дроблении яз. Весьма часто однако между понятиями яз. и Д. устанавливается… … Литературная энциклопедия

Урок русского языка для 6 класса на тему «Диалектизмы»

Просмотр содержимого документа

«Урок русского языка для 6 класса на тему «Диалектизмы»»

Урок русского языка в 6 классе на тему «Диалектизмы».

Цель урока: познакомить учащихся с термином «Диалектизмы», научить работать с ним на примере конкретных текстов.

1. Урок проводится при изучении § 16 («Диалектизмы»).

2. При обучении используется учебник по русскому языку для 5 класса под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской и др. М., «Просвещение», 2011.

I. Теоретический блок:

1. Диалектизмы – это слова, употребляемые только жителями определенной местности.

2. В словарях диалектные слова помечаются «обл.» – областное.

Понева – шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом (обл., юж.).

3. Значение диалектных слов толкуется в словаре русских народных говоров, в Толковом словаре В. И. Даля.

Буряк (свекла), цибуля (лук), гуторить (говорить), кушак (пояс), баской (красивый), голицы (рукавицы), кочет (петух), балка (овраг).

4. Диалектизмы используются в художественной литературе. С помощью них писатели показывают особенности речи героев, отражают местный колорит при описании быта.

Примеры диалектизмов из сказов П. П. Бажова:

Долдонить. Твердить, повторять одно и то же, бубнить. «Когда с полчаса долдонит, а сам головой, мотает, руками размахивает» (П. П. Бажов, «Тараканье мыло»).

Пустоговорье. Пустые слова. «Горное начальство, может, половину того немецкого пустоговорья не понимало, а только про себя смекало: раз этот немец от вышнего начальства присланный, не прекословить же ему» (П. П. Бажов, «Тараканье мыло»).

II. Практический блок:

Задание № 1: спишите, заменяя общеупотребительные слова (в скобках) диалектизмами (см. слова для справок); диалектизмы подчеркните как члены предложения:

1). Он ложится спать на … (шкура лося) прямо на полу. 2). Косец ударяет (…), то есть большим серпом. 3). Раз я заговорил о пчеле – меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это (…), то есть шмель. 4). Совсем уже стемнеет, закричит в лесу (…) (филин). 5). Теперь наседка уведет с собой весь (…) (выводок). 6). Я заметил, что все (…) (охотники) разделяются на две группы: те, которые ходят на мелкую дичь, и те, которые бью «звиря».

Слова для справок: детник, горбуша, полесник, гугай, лосина, медовик.

1). Он ложится спать на лосину прямо на полу. 2). Косец ударяет горбушей, то есть большим серпом. 3). Раз я заговорил о пчеле – меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это медовик, то есть шмель. 4). Совсем уже стемнеет, закричит в лесу гугай. 5). Теперь наседка уведет с собой весь детник. 6). Я заметил, что все полесники разделяются на две группы: те, которые ходят на мелкую дичь, и те, которые бью «звиря».

Задание № 2: выпишите из стихотворения А. Яшина диалектизмы:

Родные, знакомые с детства слова / Уходят из обихода: / В полях поляши-тетерева. / Лисятина-дичь, / Пересмешки-молва, / Залавок – подобье комода. / Не допускаются в словари / Из сельского лексикона: / Сугрёвушка, фыпики-снегири, / Дежень, воркуны вне закона. / Слова исчезают, как пестери, / Как прясницы и веретена.

(1) Поляши, (2) лисятина, (3) пересмешки, (4) залавок, (5) сугрёвушка, (6) фыпики,(7) дежень, (8) воркуны, (9) пестери, (10) прясницы.

Задание № 3: из данного отрывка (повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка») выпишите диалектизмы, подберите к ним общеупотребительные синонимы:

(12) Пробавлялись – зарабатывали.

Задание № 4: спишите, подчеркните диалектизмы как члены предложения и устно поясните их значение:

1. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было ещё никогда и не будет никогда на селе. Оксана была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех девок.

1. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было ещё никогда и не будет никогда на селе. Оксана была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех девок.

Почему в России все говорят по-разному? Все, что вы должны знать о диалектах русского языка

1. Современный русский язык – лишь один из диалектов древнерусского языка

Древние люди, населявшие Русь, были в основном неграмотны, не могли проверить использование слов в словаре и не придерживались определенных правил в речи. Поэтому до XIV века долитературный древнерусский язык развивался как устный: стихийно.

К XIV же веку Русь представляла собой удельные княжества, часть из которых была захвачена татаро-монголами. Но древнерусский язык продолжал развиваться.

В географически близких областях эволюция речи происходила по-разному. Постепенно выделились три диалекта: украинский, белорусский и русский. Каждый из них в итоге сформировался в отдельный язык, сейчас это близкие восточнославянские языки.

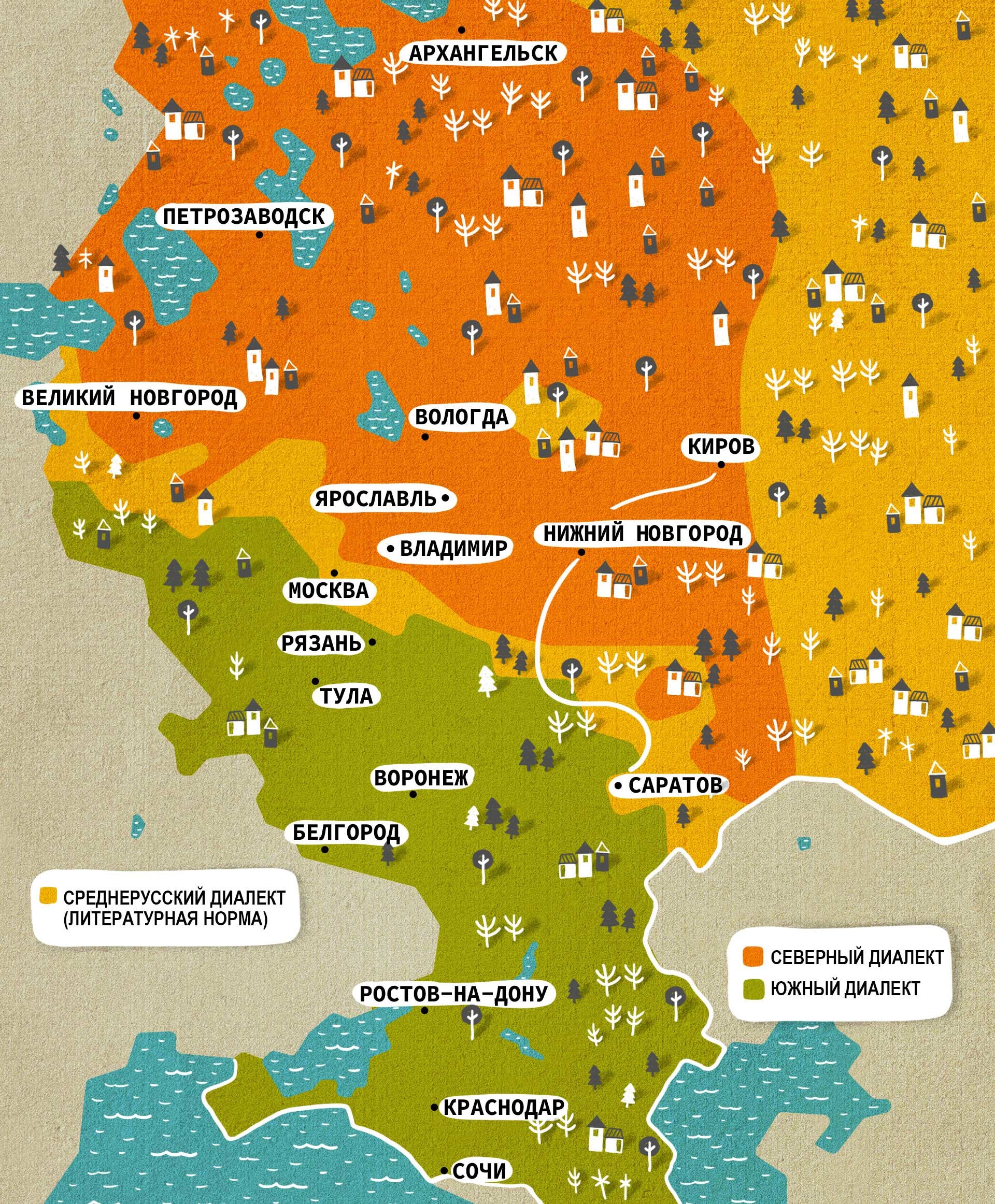

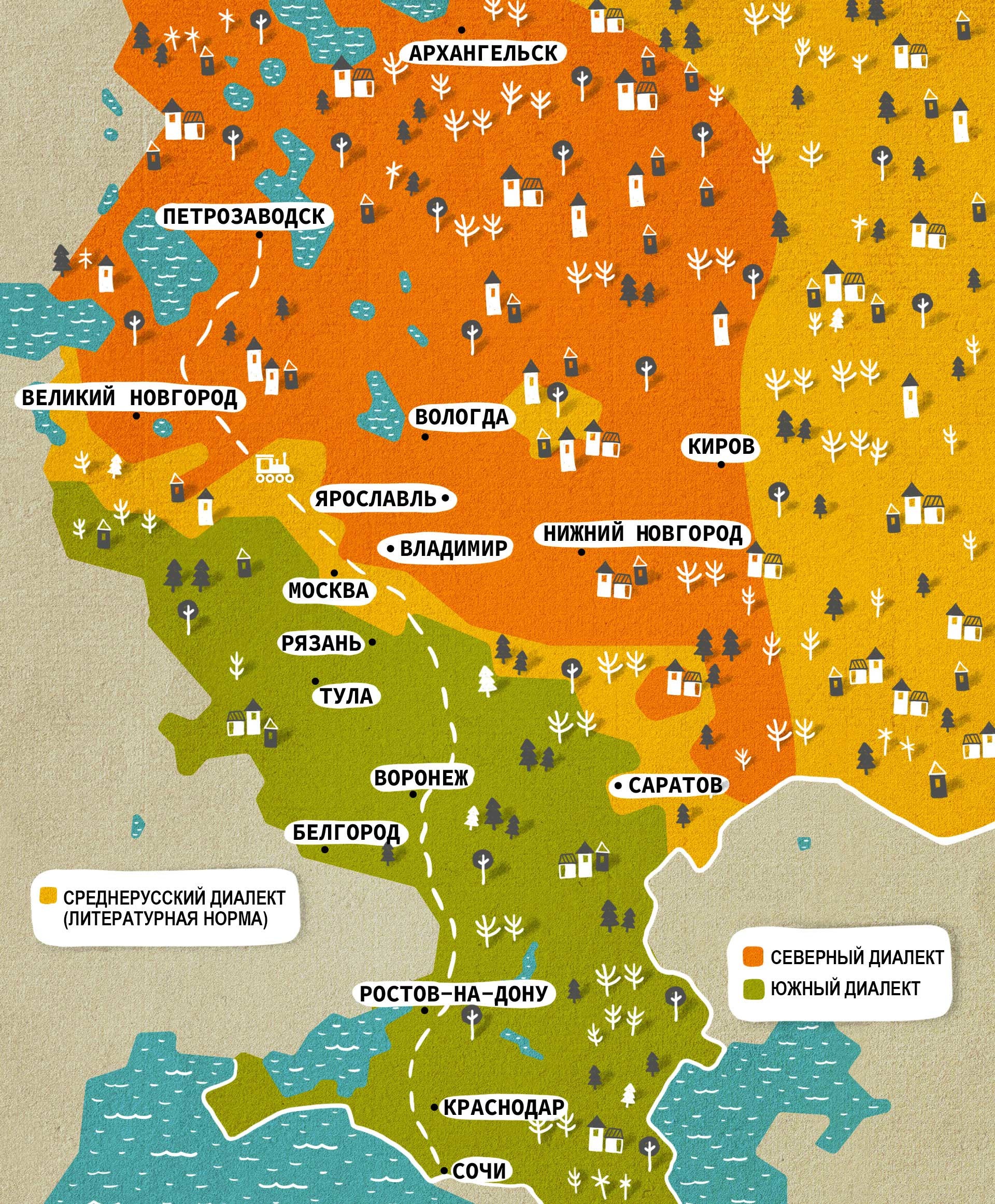

2. В русском языке три основных диалекта

Несмотря на то, что Россия такая большая, лингвисты выделяют всего три группы говоров: северные, южные и среднерусские, в которых произошло взаимопроникновение северных и южных черт.

Директор института лингвистики РГГУ Игорь Исаев говорит, что условную границу между диалектами на западе и востоке России можно прочертить по центральной европейской части, если провести линию от Кирова, через Нижний Новгород и до Саратова на юге.

Все говоры восточнее этой границы – а значит, весь Урал, Сибирь и Дальний Восток – сформировались на основе говоров старейших славянских племен. Это язык переселенцев из центра России, который с течением времени изменился незначительно.

Поэтому во Владивостоке вы вряд ли почувствуете сильную разницу в речи по сравнению с Москвой. Гораздо сильнее будет отличаться, например, речь жителей северного Архангельска и южного Краснодара.

3. Литературный язык сформировался вокруг политического центра

Во всех крупных городах России говорят преимущественно на так называемом литературном языке. Архаичные диалекты конца XIX века постепенно разрушаются. И все же нельзя утверждать, что все русские говорят одинаково.

Обязательно «выдадут» себя просторечия, особенно в деревнях и маленьких городах, а также среди людей старшего возраста. Но эти отличия никогда не будут столь сильны, как в разных регионах Италии и тем более Китая. За исключением отдельных редких слов все русские поймут друг друга.

4. Основные отличия северного и южного диалекта от литературной нормы

Различия просматриваются на всех уровнях языка: в фонетике (произношении звуков), морфологии (склонении и изменении слов в зависимости от падежа и числа), лексике (употреблении слов). Вот лишь некоторые из отличительных черт:

5. Каждый регион обладает своими особенностями

Помимо основных диалектов, многие области имеют местные особенности.

Нелли Красовская приводит интересный пример: в Тульской области есть слово «казюк», так называли рабочих тульских оружейных заводов. Произошло это слово от слова «казна», потому что заводы спонсировались из государственной казны, а работа была престижная и высокооплачиваемая.

Словом «жалик» туляки называют пряник без начинки, испечённых из остатков теста, которое месили вероятно для знаменитого тульского пряника.

В Вологде же, например, как рассказывает Игорь Исаев, слово «стая», означающее во всей России «стаю птиц» или других животных, используется также для обозначения хозяйственной постройки для мелкого скота. А например пруд вологжане называют «вица».