Что такое наносы рек

Речные наносы

Энергия и работа рек

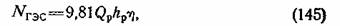

Вода, стекающая по поверхности земли и переносимая реками, обладает энергией, т. е. способностью производить работу. Потенциальная энергия реки на участке протяженностью L км при падении h м и при среднем расходе на этом же участке Q м 3 /с в единицу времени равна 9,81*103Qh Дж. Величина секундной энергии на данном участке реки, переведенная в киловатты, называется кадастровой мощностью. Мощность на данном участке реки, выраженная в киловаттах, равна

Если величину N разделить на протяженность участка L, то получится удельная километровая мощность реки: Nуд = N/L. Сумма мощностей участков реки на всем ее протяжении называется полной мощностью реки: N = 9,8Qh кВт.

Потенциальная мощность рек СНГ составляет около 500 млн. кВт. В настоящее время водная энергия потока широко используется для производства электрической энергии на гидроэлектрических станциях (ГЭС). Для этой цели с помощью плотин энергию рек сосредоточивают в определенных местах реки. Мощность ГЭС определяется по формуле

Величины Qp и hр определяются на основании гидрологических и энергоэкономических расчетов. Выработку электроэнергии на ГЭС принято выражать в киловатт-часах. Годовая выработка на крупных ГЭС выражается в миллиардах киловатт-часов. В естественных условиях энергия, которой обладает вода, стекающая по поверхности земли и по руслам рек, затрачивается на преодоление трения между частицами воды, трение о земную поверхность и о дно и берега русел, на перенос наносов во взвешенном и влекомом состоянии, перенос растворенных веществ и истирание твердых частиц. В результате этой работы происходят процессы эрозии и аккумуляции наносов, что приводит к изменению форм земной поверхности, очертаний и глубин речных русел.

Формирование речных наносов

Очевидно, что не все продукты эрозии попадают в реки. Значительная часть их задерживается по пути стока поверхностных вод и заполняет углубления земной поверхности. Тем не менее, та часть продуктов эрозии поверхности бассейна, которая достигает русел рек, является существенным источником формирования речных наносов.

Воды рек размывают берега и дно русла. Однако наносы, поступающие за счет этих процессов, являются лишь частью речных наносов, причем некоторая доля их представляет собой продукты размыва ранее отложившихся в русле наносов, принесенных с поверхности бассейна.

Интенсивность водной эрозии зависит, прежде всего, от энергии текучих вод и затем от сопротивляемости размыву поверхности, по которой стекают эти воды.

Энергия текучих вод на некотором участке, как известно, определяется их расходом и падением. Вот почему водная эрозия при одних и тех же величинах стока наиболее ярко выражена в горных районах и значительно слабее на равнинах. Большое значение в развитии эрозии имеет режим стока: с увеличением стока в определенные сезоны происходит усиление эрозии.

Сопротивляемость поверхности земли размыву зависит от природных свойств этой поверхности и, прежде всего от свойств почв и пород, а также растительного покрова, предохраняющего почву от размыва. Различные виды почв и грунтов обладают неодинаковой способностью к размыву.

Уничтожение растительного покрова (вырубки, неумеренный выпас скота, пожары), неправильная распашка поверхности (вдоль склонов) и обработка почв без соблюдения агротехнических правил, предусматривающих сохранение структурности почв, могут привести к усилению эрозии, местному смыву почв, возникновению овражной эрозии и в конечном итоге к увеличению мутности рек.

Основные определения и характеристики речных наносов

Речные наносы в зависимости от характера движения в потоке обычно подразделяют на взвешенные и влекомые. Такое подразделение наносов носит условный характер, так как в зависимости от крупности наносов и скоростей течения потока те или иные твердые частицы могут находиться то во взвешенном состоянии, то перемещаться по дну потока.

Количество наносов (в килограммах), проносимое рекой через поперечное сечение в единицу времени (Т секунд), называется расходом наносов. Обычно расход взвешенных наносов обозначается R кг/с, расход влекомых наносов q кг/с.

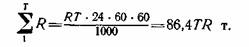

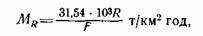

Суммарное количество наносов, проносимое рекой через поперечное сечение за некоторый промежуток времени (сутки, месяц, год), называется стоком наносов за этот промежуток времени и выражается обычно в тоннах. Модулем стока наносов называют сток наносов с 1 км2 за год. Очевидно, если средний расход взвешенных наносов за время Т суток равен R кг/с, то

Модуль стока наносов

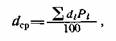

Важной характеристикой наносов является их гранулометрический состав, т. е. распределение наносов по фракциям: от валунов и гальки до илистых и глинистых частиц. Средняя крупность наносов dcp характеризуется средним взвешенным диаметром частиц, вычисляемым по формуле

Взвешивание частиц в потоке. Гидравлическая крупность. Транспортирующая способность потока

Твердая частица, обладающая большим удельным весом, чем вода, помещенная в неподвижную воду, начинает опускаться. Скорость ее падения сначала возрастает, а затем сохраняется постоянной, т. е. движение ее становится равномерным. В этом случае действующие на частицу сила тяжести и сила гидродинамического сопротивления уравновешиваются. Скорость равномерного падения частицы в стоячей воде называют гидравлической крупностью частицы (U м/с).

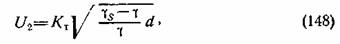

Гидравлическая крупность частицы зависит от ее геометрических размеров, а также от формы, удельного веса, вязкости воды и ее плотности. В специальной литературе известен ряд формул, позволяющих вычислить гидравлическую крупность U в зависимости от перечисленных факторов. Так, следуя А. В. Караушеву, можно привести: для частиц с d 1,5 мм

Знание гидравлической крупности наносов весьма необходимо при изучении деформации русла (размыв, намыв), при расчете заиления водохранилищ. В практике расчетов обычно пользуются таблицами значений гидравлической крупности частиц для соответствующего их диаметра. Такие таблицы составлены по опытным данным.

В текучей воде вследствие турбулентного характера течения твердые частицы могут находиться во взвешенном состоянии в тех случаях, когда вертикальная составляющая скорости течения потока превосходит гидравлическую крупность частиц. При обратном соотношении частицы будут осаждаться на дно, и начнется аккумуляция наносов или влечение их по дну. Вертикальная составляющая скорости растет с увеличением степени турбулентности потока и, следовательно, с увеличением скорости течения. Таким образом, чем больше скорости, тем более крупные частицы находятся во взвешенном состоянии. По мере передвижения вниз по течению в связи с общим уменьшением скоростей течения размеры частиц, находящихся во взвешенном состоянии, будут уменьшаться, а аккумуляция наносов усиливаться. Таким образом, речной поток обладает определенной транспортирующей способностью, т. е. способностью переносить определенное количество наносов данной крупности при определенных гидравлических характеристиках (уклон, скорость, глубина). Транспортирующую способность характеризуют либо предельным расходом взвешенных наносов, который способен транспортировать поток, либо средней мутностью, отвечающей насыщенности потока наносами, при которой осуществляется транспортирующая способность потока. Если фактический расход взвешенных наносов в потоке соответствует его транспортирующей способности, то между процессами взвешивания и осаждения наносов в придонном слое наблюдается динамическое равновесие.

Распределение мутности по живому сечению реки

Мутность речных вод значительно меняется по живому сечению потока, по его длине и во времени. Распределение мутности по живому сечению носит очень сложный и нередко в значительной мере беспорядочный характер. Как правило, мутность возрастает от поверхности ко дну. Это увеличение мутности происходит главным образом за счет крупных фракций наносов, увеличивающихся ко дну. Мелкие же фракции (менее 0,01 мм) обычно распределяются довольно равномерно по глубине потока. По этой причине, чем больше в составе наносов крупных фракций, тем неравномернее они распределены по глубине. С увеличением турбулентности потока распределение взвешенных наносов по вертикали становится более равномерным. Сказанное справедливо только как самая общая схема. В реальной же действительности дело обстоит много сложнее, так как эта схема нарушается под влиянием возникающих водоворотов и циркуляционных течений.

Внутригодовой режим мутности рек

Сток взвешенных наносов

Под влиянием водохранилищ, особенно каскадов, аккумулирующих наносы, твердый сток рек уменьшается. Так, по исследованиям М. И. Львовича, твердый сток Волги после создания каскада водохранилищ снизился до 8-9 млн. т в год, т. е. приблизительно в 2,5-3 раза, а твердый сток Дона до 2,8 млн. т, т. е. в 2 раза.

Изменение мутности и стока наносов по длине реки

По длине реки меняются и расход наносов, и мутность, и распределение наносов по фракциям. Обычно сток наносов возрастает по длине рек, но бывают случаи, когда эта общая закономерность нарушается и сток наносов уменьшается вниз по течению (Аму-дарья). Часть наносов таких рек откладывается постепенно в их поймах, протоках и дельтах.

Влекомые наносы

Влекомыми наносами называются те, которые перемещаются в придонном слое потока. Твердые частицы, лежащие на дне, подвергаются силе гидродинамического, или лобового, давления. Эта сила пропорциональна скорости придонного течения. Движению частицы будет противодействовать сила трения ее о дно. Она пропорциональна силе тяжести.

Таким образом, влечение частиц по дну обусловливается донной скоростью потока и размерами частицы. Эта общая закономерность отражена в простой формуле Эри, имеющей вид

Формула Эри показывает, что если скорость потока увеличится в 3 раза, то вес частицы, передвигающейся при этой скорости, увеличится в 729 раз. Вот почему на равнинных реках влекомые наносы состоят преимущественно из песка различной крупности, горные же реки переносят гравий, гальку, крупные валуны.

Для практических целей бывает необходимо определить начальную среднюю скорость потока, при которой начинается размыв донных отложений. В этом случае, заменяя донную скорость потока средней, необходимо учесть глубину потока. С увеличением глубины увеличивается и средняя скорость, при которой начинается перемещение наносов. Для расчета этой скорости разработан ряд формул. Так, формула Г. И. Шамова имеет вид

Движение твердых частиц в придонном слое потока происходит в виде скольжения или перекатывания и перескакивания (сальтации). Такой характер движения осуществляется главным образом под влиянием восходящих вихрей и несимметричного обтекания твердой частицы струями воды. Частицы, оторвавшись от дна, могут находиться некоторое время во взвешенном состоянии и вновь опускаться на дно. В этом проявляется условность подразделения наносов на влекомые и взвешенные. Крупность влекомых наносов изменяется по сезонам года, возрастая при паводках и уменьшаясь в межень. При больших скоростях течения влекомые наносы движутся большими массами. Размеры влекомых наносов постепенно уменьшаются по длине рек с уменьшением скоростей вниз по течению.

Количество влекомых наносов в равнинных реках мало. Они транспортируют преимущественно взвешенные наносы. В горных реках доля влекомых наносов велика и при больших скоростях составляет основную часть твердого стока реки.

Наносы*

Карта ледниковых отложений Европейской России.

Южная граница распространения ледника идет так: начинаясь близ Владимира-Волынского слабо извилистой линией, доходит до Днепра, у впадения реки Орели, отсюда подымается к северу почти до Рославля (Смоленской губернии), затем севернее Брянска и Жиздры (Орловской губернии) на Епифань (Тульской губернии), отсюда опускается к югу через Елец (Орловской губернии), Землянск, Бирюч, Богучар (Воронежской губернии) до впадения Хопра в Дон, затем снова подымается к северу и идет мимо Аткарска (Саратовской губернии), Пензы, Ардатова, Васильсурска, Нижнего, Яранска, Нолинска, Глазова (Вятской губернии), Соликамска — к Ледовитому океану. На востоке ледник немного не доходил до правого берега Волги и Тиманского кряжа, где существовал в то время свой собственный ледник, довольно значительных размеров. На западе Скандинаво-Русский ледник сливался с германскими. Есть основание думать, что центральная и восточная Россия покрывалась льдом лишь один раз, тогда как Западная Европа, часть нашего Прибалтийского края и Литовско-польский край (Никитин, Криштафович), несомненно, подвергались двукратному оледенению. Такая гигантская масса льда, двигавшегося в течение тысяч, если не десятков тысяч лет, должна была нанести на европейский и североамериканский материки огромные толщи измельченного материала, достигающие местами десятков сажен мощности. Этот сплошной покров ледниковых Н., настолько петрографически разнообразен, что описать здесь все его члены невозможно. Остановимся лишь на тех из них, которые входят в состав Н., выстилающих Россию. Эти легко подразделяются на пять крупных типов. 1) Ледниковая щебенка. Грубый материал, состоящий из беспорядочной смеси крупных валунов, гальки, гравия, песка и небольшого количества глинистых частиц. Продукты разрушения почти исключительно кристаллических пород. Моренные отложения верхних (головных) частей ледника. Отсутствие слоистости и каких бы то ни было органических остатков. 2) Валунная глина — распространеннейшая порода. Обыкновенно кирпично-красного цвета от окислов железа. Чрезвычайно груба и богата песчаными частицами и валунами, главным образом, кристаллических пород. Полное отсутствие сортировки и слоистости. Достигает значительной мощности (5—10 и более саженей). Отложения как средних, так и нижних частей ледника. Изредка попадаются растительные остатки, а также кости мамонта, носорога и т. п. 3) Нижневалунный песок подстилает сейчас описанную валунную глину, от которой отделяется резкой границей. Отличается значительной однородностью песчаных частиц. Часто отчетливо слоист. Отложения крупных и быстрых потоков, выбегавших из-под наступавшего ледника. 4) Верхневалунный песок прикрывает валунную глину. Переход от песка к глине постепенный. Значительное количество глинистых и мергелистых включений. Считается продуктом выветривания и выщелачивания (элювиальный процесс) верхних горизонтов валунной глины. Распространение, как и нижневалунного песка, — спорадическое. 5) Лёсс (см.). Ледниковое происхождение южнорусского лёсса вопрос еще спорный. Одни относят его к чисто эоловым отложениям, другие к этому присоединяют еще участие аллювиальных процессов и даже допускают возможность происхождения его из чернозема (Никитин); третьи, наконец, считают лёсс тонкой мутью, отложенной выбегавшими из-под отступавшего ледника потоками (Докучаев, Иностранцев). Последняя гипотеза в последнее время обогащается все большим и большим количеством фактов в свою пользу. Уже а priori можно сказать, что ледники, эти ледяные реки, как и простые реки, должны были отлагать вышеупомянутый материал в известной последовательности, т. е. сначала крупный материал, а затем, в направлении своего движения, все более мелкий. И действительно, рассматривая всю площадь ледниковых Н. России, можно заметить такую закономерную правильность, что и дало возможность С. Н. Никитину и В. В. Докучаеву составить схемы расчленения России на отдельные физико-географические районы. Профессор Докучаев делит Россию на три широких концентрических полосы, центром которых является Финляндия — исходный пункт движения ледников. 1) Северо-западная полоса (вся Финляндия, соседние части губерний Архангельской, Олонецкой, Вологодской, С.-Петербургской, Новгородской, Эстляндской и Псковской) — область ледниковой щебенки, валунных полей, озов, шрамов, шлифованных поверхностей, бараньих лбов, котлов и массы озер и болот. 2) Средняя нечерноземная полоса (остальные части вышеупомянутых губерний, северо-западная Нижегородской, Костромская, Ярославская, Владимирская, Московская, Витебская, Могилевская, Смоленская и прилегающие участки соседних губерний) — область развития валунных глин, верхне- и нижневалунных песков. 3) Черноземная полоса России — область лёссовидного грубозернистого суглинка (переходный тип), развитого в северо-восточной половине данной полосы, и область типичного тонкозернистого лёсса (в остальной части). Все три полосы связаны между собой рядом переходных образований, языков, островов и т. п. Никитин предлагает более дробное деление ледниковых Н. России: 1) область ледниковых образований Финляндии и Олонецкого края. Горно-ледниковый ландшафт, характеризуемый так же, как и первая полоса Докучаева. 2) Переходный тип ледниковых осадков Прибалтийского края. Ледниковые явления горных областей здесь, большей частью, исчезают; моренный материал — местный и пришлый. Количество озов убывает. Цвет основной морены от светло-серого до красно-бурого. 3) Литовско-польский тип представляет полную аналогию послетретичным осадкам Пруссии с их двумя морскими, разделенными слоистыми породами межледникового периода. 4) Область центральной России совпадает со второй полосой Докучаева. 5) Область южной предельной полосы распространения скандинаво-финских валунов. Более или менее уцелевшие ледниковые отложения прикрыты уже лёссом. 6) Тип южнорусский — область лёсса, которую автор выделяет уже из категории ледниковых. 7) Область Тимано-Уральского ледника характеризуется сильным развитием морен ледников, двигавшихся к северу. Следы участия морских осадков. Скандинавские эрратические валуны отсутствуют.

Эоловые Н. (субаэральные отложения). Отложения, обязанные своим происхождением переносной деятельности ветра. См. Вулкан, Дюна, Лёсс и Пыль (геолог.).

Литература по данному вопросу очень невелика. Какой-либо монографии, посвященной Н. вообще — нет. Ниже указываются лишь такие сочинения, в которых отводится более или менее значительное место общему обзору и характеристик Н.

Литература. A. de Lapparent, «Traité de gé ologie» (Париж, 1893); M. Neumayr, «Erdgeschichte» (т. I., Лейпциг, 1895); И. Мушкетов, «Физическая геология» (т. II, СПб., 1888); С. Никитин, «Общая геологическая карта России, лист 56» («Труды Геологического Комитета», т. I, № 2, СПб., 1884); П. Кропоткин, «Исследование о ледниковом периоде («Записки Имп. Русского Географического Общества», т. VII, СПб., 1876); С. Никитин, «Послетретичные отложения Германии в их отношении к соответственным образованьям России («Известия Геологического Комитета», 1886); А. Павлов, «Генетические типы материковых образований ледниковой эпохи» («Известия Геологического Комитета», 1888, № 7); В. Докучаев, «Наши степи прежде и теперь» (СПб., 1892); S. Nikitin, «Sur la constitution des depôts quaternaires en Russie etc.» («Congrès Intern. d’arch. et d’anthr. à Moscou», 1893).