Что такое научный туризм

Научный туризм

Научный туризм — тип туризма, целью которого является участие в тех или иных научных программах, как правило, без извлечения туристом материальной выгоды. Это может быть, к примеру, наблюдение за миграциями и изменениями популяции животных, участие в археологических раскопках, в спортивных туристских экспедициях (первопрохождение маршрутов), в экспедициях по поиску метеоритов и т. д. Научный туризм следует отделять от ознакомительных поездок. Однако, существование в Томске мощного научно-образовательного комплекса позволяет участникам программ научного туризма осваивать методики научного исследования, участвовать в учебно-исследовательской деятельности. Организаторы научного туризма благодаря этому направлению могут просеять участников научных туров на предмет кспрособностей к исследовательской деятельности и сформировать под них собственную образовательную траекторию, включая обучение в вузах, учебные и профессиональные стажировки.

Содержание

Научный туризм как понятие

По мнению специалистов Русского Географического общества (РГО), понятие научного туризма (помимо изучения туризма как явления и отрасли экономики) включает всего два основных вида туризма:

Экспедиционный научный туризм

Экспедиционный научный туризм — непосредственная работа в составе научных экспедиций, когда туристы участвуют, например:

Самостоятельные исследования

Самостоятельные исследования — когда группы энтузиастов, на свой страх и риск едут в малоизученные районы, посещают заброшенные или дикие места, где почти не ступала нога человека, ищут пещеры, остатки поселений, затонувшие корабли, составляют описания, снимают видеофильмы, чтобы затем сообщить обо всем виденном широкой общественности.

В советское время «научный туризм», как самостоятельное направление возник в 1980 г. в Географическом обществе Академии Наук СССР (в настоящее время РГО), когда существовавшая Комиссия по краеведению и туризму при Президиуме Общества была преобразована в Комиссию научного туризма (http://www.knt.org.ru), активно работающую все это время.

Российская академия наук, обладающая уникальными научно-исследовательскими институтами, экспедициями и всемирно известными заповедными зонами, приняла решение предоставить возможность их посещения и участия в их работе в рамках «научного туризма» широкому кругу людей из различных стран, а также нашим соотечественникам.

Для практической реализации этой возможности Российская академия наук вместе с Российской международной академией туризма создала Агентство научных туров (http://www.antran.ru), основная задача которого добиться того, чтобы оригинальные результаты российских исследователей стали достоянием не только коллег-специалистов, но и широкого круга просвещенных любителей.

Выдающийся русский (советский) ученый — палеонтолог и писатель И. А. Ефремов писал, «что любая наука со временем познаёт всё больше и больше о всё меньшем и меньшем». В настоящее время научный туризм находит пути своего развития не только в дальних странствиях и защите природы. Он стремиться преодолеть время, исследуя прошлое планеты, живого мира и человечества, пытается найти утерянный смысл оставшихся нам в наследство объектов древних цивилизаций, историю своей страны. Научный туризм присутствует даже в изучении городов, например соревнования городского туризма — «Бегущий город», в краеведении, урбанистике.

Деловой (конгрессный и научный туризм): соотношения, взаимопереходы

Деловой туризм охватывает путешествия со служебными целями без получения доходов по месту командировки. Это — поездки для участия в съездах, общих собраниях какой-либо организации дипломатического или иного характера (за исключением лиц, занимающих посты в посещаемой стране), научных конгрессах, конференциях, производственных семинарах и совещаниях, ярмарках, выставках и международных салонах.

Деловой туризм — наиболее перспективная и высокорентабельная отрасль туризма. Его доля в международном туристском обмене достигла 20 %.

Деловой или конгрессный туризм приносит значительные доходы стране, которая принимает туристов. Это связано в первую очередь с валютными поступлениями. Деловой туризм, как правило, осуществляется за счет организации, которая спонсирует поездку своего сотрудника, а не за счет его личных средств. Кроме того, турист и в деловой поездке остается туристом — приобретает сувениры, посещает экскурсии, рестораны с развлекательной программой и т. п.

Научный туризм, связанный с организацией, проведением конгрессов, симпозиумов, семинаров, напоминает деловой туризм и обычно проходит в крупных городах, известных своими научными и культурными традициями.

В этой связи уместно упомянуть подобную же деятельность в сфере политики и общественных контактов, как национальных, так и международных. Так, например, Нью-Йорк и Женева являются резиденцией Организации Объединенных Наций, Париж — ЮНЕСКО и др.

Главной особенностью такого рода деятельности являются конференции (политических государственных деятелей), конгрессы (научные, культурные, общественные, спортивные), генеральные ассамблеи.

С точки зрения инфраструктуры, для удовлетворения потребностей этой деятельности, как и для делового туризма, следует иметь дворцы для проведения конгрессов, залы для выставок, международные пресс-центры и т. п.

Организаторы научного туризма

Организаторами научного туризма могут быть:

На территории Томской области это организации:

Организационная деятельность по проведению конгрессов

Организационная деятельность по проведению конгрессов имеет следующие аспекты:

Но не только экономическая роль делового туризма способствует его привлекательности. Деловой туризм позволяет в рамках работы конференций, конгрессов устанавливать новые позитивные контакты мировой интеллектуальной элиты, вне зависимости от геополитического и социального статуса каждого отдельного туриста, совершающего поездку с деловой целью.

Научный туризм и исследования для всех: как провести лето по науке

Лето выходит на финишную прямую, но впереди еще почти целый месяц каникул. Для тех, кто устал от пассивного отдыха на пляже и даже отпуск не мыслит без науки и исследований, мы собрали несколько активностей гражданской науки, которые помогут провести остаток лета с пользой. О том, как помогать ученым, фотографируя для инстаграма любимые цветы или дорожные знаки, или самому отправиться в настоящую научную экспедицию — в этом материале.

Гражданская наука. Источник: shutterstock.com

Гражданская наука — это концепция проведения научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев. При этом иметь особую научную подготовку не обязательно. Гражданской наукой занимаются тысячи любителей во всем мире. Вовлечение общественности часто позволяет ученым более успешно добиваться их целей: любители из разных уголков планеты позволяют собирать огромные массивы данных, а самые вовлеченные в науку — еще и проводить их первичный анализ. Подробнее о гражданской науке и о том, зачем ей заниматься, на лекции в Университете ИТМО рассказывала специалист по научной коммуникации, исследователь Музея естествознания в Лондоне Юлия Лорке.

Большое количество активностей в сфере гражданской науки приходится на лето. При этом не нужно ехать в Австралию, чтобы изучать жизнь и повадки бандикутов, или следить за уровнем воды в Северной Калифорнии. Помочь ученым и примерить на себя роль натуралиста можно практически в любом месте — на пляже, пикнике или во время посиделок в любимом парке.

Гражданская наука онлайн: активности для добровольцев в любой точке планеты

В июле этого года Гринпис совместно с порталом « ТакиеДела » начал проект по самостоятельному измерению уровня загрязнения воздуха. Эксперимент прошел в восьми крупнейших городах России: Санкт-Петербург, Казань, Москва, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород и Самара.

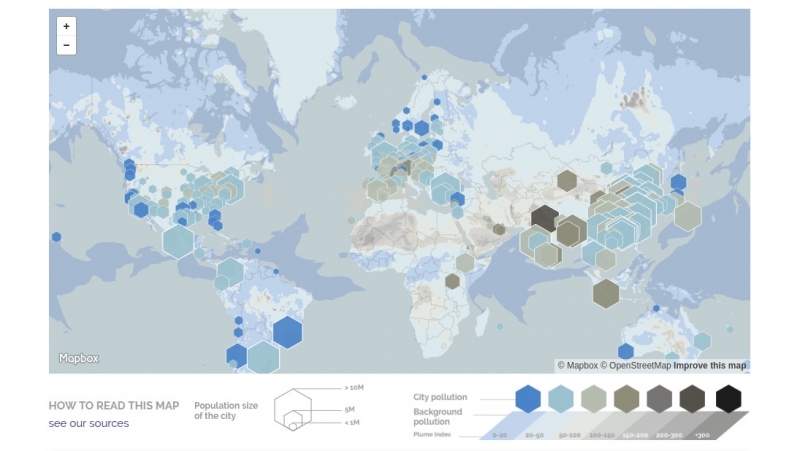

Стоит отметить, что рост интереса к локальной и понятной для пользователя информации о качестве воздуха — глобальная тенденция. Например, во Франции, Израиле и России набирают популярность стартапы, передающие загрязнение воздуха в различных городах и регионах мира почти в режиме реального времени. Это, в частости, проекты Plumelabs, Breezometer, Aerostate и другие. Официальные онлайн-системы предоставления информации о качестве воздуха работают в ЕС — Air Quality или в США — Air Now.

Во многих городах активисты запускают и собственные, альтернативные системы мониторинга. Например, участники проекта Abgasalarm, которые реализуется в Германии, провели похожий эксперимент и в течение месяца измеряли качество воздуха в более чем 500 точках страны.

Прием заявок на участие в российском эксперименте по исследованию качества воздуха уже закончен. Однако организаторы предлагают присоединяться к инициативе (узнать результаты можно здесь), а также участвовать в новых проектах.

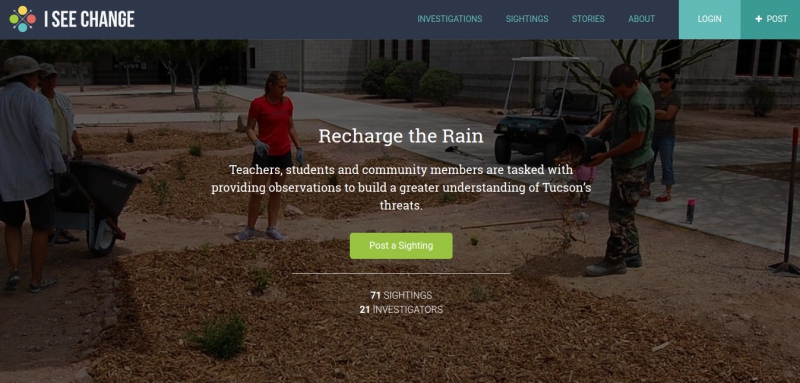

Если вас беспокоит не только качество воздуха, но и в целом все, что связано с климатом, следить за ситуацией могут помочь различные сервисы, пользоваться которыми можно из любой точки планеты. Отслеживать изменения климата, например, позволяет платформа ISeeChange. Это глобальное сообщество, участники которого постоянно мониторить изменения окружающей среды, а также помогают исследователям следить за этими изменениями, отправляя данные через мобильное приложение. Каждый пост, размещенный добровольцем, синхронизируется с наблюдениями климатологов, а также сопоставляется с данными, полученными благодаря изменениям спутников NASA.

Эта информация в комплексе составляет, по словам авторов платформы, наиболее общую картину, которая позволяет отслеживать климатические тренды во всем мире. Кроме того, они отмечают, что постоянное участие в проекте добровольцев, которые год от года, из сезона в сезон отслеживают климатические изменения, позволяет им более подробно изучить и оценить влияние этих изменений на их повседневную жизнь.

Мобильное приложение сервиса доступно в App Store и Google Play. Делать наблюдения можно из любой точки планеты. Разработчики предлагают участникам комьюнити несколько возможностей. Например, помимо получения отчетов и уведомлений, вы можете связаться с другими участниками сообщества, чтобы сравнить измерения, а также узнавать о ситуации в разных уголках планеты из первых рук.

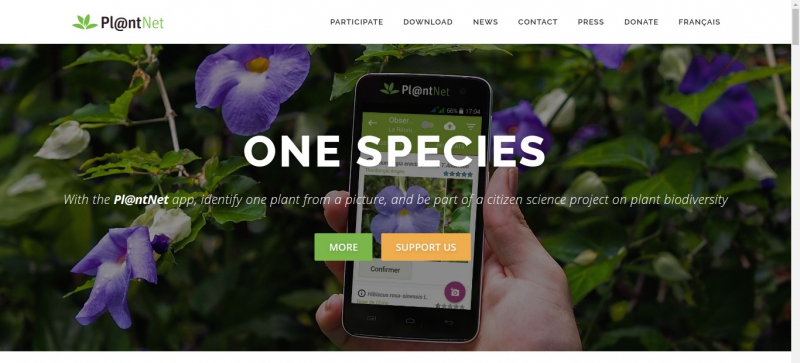

Включаете камеру смартфона, как только видите необычное растение, а ваша лента в инстаграме уже больше напоминает пособие по ботанике? Тогда вам стоит попробовать сервисы гражданской науки, которые помогают ученым собирать данные о растениях и отслеживать развитие видов. Одним из таких сервисов является приложение Pl@ntNet, которое, помимо всего прочего, подскажет вам, что за растение оказалось в вашей фотоколлекции. Как отмечают разработчики, сервис позволяет идентифицировать тысячи видов растений. Изображения, которые вы отправляете, автоматически сравниваются с изображениями, которые находятся в базах данных. На выходе вы получаете не только научное название растения, но и его описание и краткую информацию о нем.

Если вы отправите фото с геометкой, информация будет полезна и ученым. С помощью нее они смогут отследить популяции видов (например, инвазивных), а разработчики смогут повысить точность распознавания.

Сейчас Pl@NTnet объединяет 20 проектов, в том числе отдельные проекты, посвященные декоративным растениям. Для пользователей доступные приложения для Androïd, iOS. Также есть возможность воспользоваться веб-версией онлайн.

Совсем недавно, 27 июля жители Восточного полушария могли наблюдать самое длительное в XXI веке полное лунное затмение. Это явление совпало с великим противостоянием Марса. В августе нас ждет еще одно яркое астрономическое событие — Персеиды: мощный звездопад, позволяющий наблюдать до 100 метеоров в час.

Не время от времени наблюдать за звездным небом, а регулярно участвовать в современных научных исследованиях в области астрономии и климатологии любителям науки также позволяет целый спектр специализированных сервисов. Например, уже почти десять лет назад был запущен проект Galaxy Zoo 2, в котором проводится подробная классификация 250 тысяч наиболее ярких объектов. Важно отметить, что благодаря сервису удалось получить и вполне значимые результаты. В 2009 году по характерным признакам объектов был официально выделен новый тип галактик Pea galaxy «Green Peas», которые продолжительное время идентифицировались участниками проекта. Популярность сервиса привлекла и к созданию других проектов. Тогда же, в 2009 году появился Zooniverse, который предложил дополнительные задачи для решения исследователями-любителями.

В настоящее время проект состоит из множества подпроектов, в том числе Galaxy Zoo, а также отдельно Galaxy Zoo Hubble, который классифицирует сотни тысяч галактик по снимкам, сделанным при помощи космического телескопа Хаббл, Moon zoo, где изучают Луну по данным лунного орбитального зонда, Old Weather, призванный изучить погоду в прошлом, используя данные судовых журналов Первой мировой войны, Solar stormwatch, предполагающий наблюдение за солнечными вспышками, и другие.

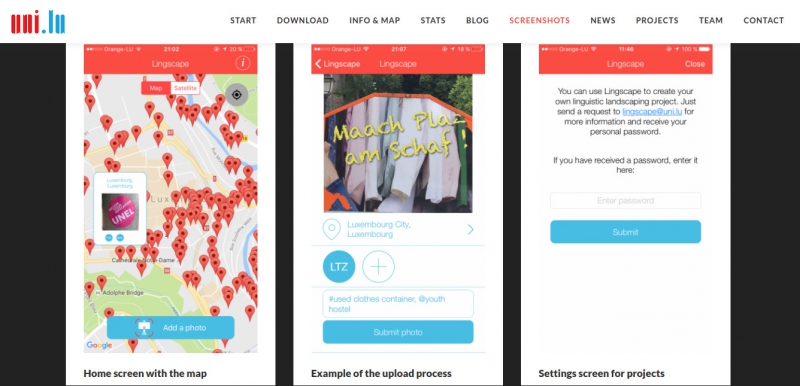

В последнее время гражданская наука предлагает возможности и тем, кто интересуется гуманитарными областями. Казалось бы, как могут помочь лингвистам фото дорожных знаков, которые тысячи туристов по всему миру постят в свой инстаграм? В Университете Люксембурга знают ответ на этот вопрос. Специалисты этого вуза запустили полноценную платформу, участники которой помогают изучать изменение языка и культурное разнообразие благодаря анализу знаков.

«Дорожные знаки, вывески и публичные надписи образуют лингвистический ландшафт места или сообщества. Часто через знаки, обозначающие одно и то же, но выраженные по-разному, можно проследить особенности каждого языка. Lingscape — это приложение для изучения таких языковых ландшафтов во всем мире. Наша основная цель — проанализировать разнообразие и динамику публичного письма, а также собрать фотографии знаков на единой интерактивной карте», — объясняют авторы инициативы.

Следить за новостями проекта можно на сайте, а само приложение доступно как в App Store, так и в Google Play. С помощью приложения вы можете загрузить свои собственные фотографии, а также посмотреть карту со всеми фотографиями, загруженными другими пользователями.

Выбрать любой другой понравившийся проект можно и на многочисленных платформах, где ежедневно размещаются активности гражданской науки. Например, здесь.

А если вы хотите не только открыть для себя новую область во время отдыха, но и, например, целиком посвятить свой отпуск исследованиям, есть и другие способы. Отправиться в экспедицию вместе с учеными или единомышленниками можно в рамках научно-популярного туризма. В России развиваются как коммерческие, так и волонтерские проекты.

От Земли Франца Иосифа до Алтая: российские проекты по научно-популярному туризму

Русское Географическое общество развивает много проектов, которые так или иначе подходят под определение научно-популярного туризма. Например, в этом году общество запустило Всероссийский конкурс на участие в волонтерском лагере «Командорские острова». Экспедиция стартовала 30 июля и продлится до 30 сентября. В рамках проекта волонтеры (участники от 18 до 35 лет) становятся частью команды природного заповедника и участвуют во всех сферах деятельности: от научной до практической. Они помогают сотрудникам Государственного природного биосферного заповедника «Командорский» в обустройстве туристических троп, а также в составлении маршрутов по острову, учете морских млекопитающих и так далее. Конкурс на этот год уже закрыт, однако, чтобы спланировать следующее лето и не пропустить новые интересные проекты Молодежного клуба РГО, уже стоит внести сайт в закладки.

Центр предлагает отправиться в экспедицию по Алтаю. Доступны орнитологические и зоологические экскурсии выходного дня, а также экспедиции на неделю три раза в год. Чтобы попасть в такую экспедицию, нужно связаться с руководителем клуба. Проведение экспедиций во многом зависит от погодных условий. Например, в этом году из-за холодной и влажной весны она не состоялась. Следить за новостями проекта лучше непосредственно в группе ВКонтакте. Кроме того, есть у сообщества и другие проекты: например, проект «Природа Алтая» по популяризации знаний по отдельным видам, проект по изучению краснокнижных видов силами любителей, а также мониторингу отдельных особо охраняемых природных территорий, реализуемый совместно с Минприроды, а также несколько инициатив, запущенных совместно с Горно-Алтайским университетом (составление фотоатласа бабочек) и Тигирекским заповедником (проектирование познавательных троп).

Один из самых известных проектов в области научно-популярного туризма. Как утверждают его создатели, всю выручку они используют на нужды науки. Идея проекта проста: полевые исследования, на которые у ученых часто не хватает денег, оплачивают туристы. Взамен любители науки получают возможность принять участие в настоящей экспедиции под руководством опытных исследователей, а также погрузиться в отдельную научную область.

«Russian Travel Geek решает проблему путем симбиоза науки и путешествий. Учёные и популяризаторы науки возглавляют наши экспедиции, туристы, присоединяющиеся к нашему проекту, финансируют их. Учёный получает доступ к объекту своих исследований, турист – неповторимый научный взгляд на мир и доступ в самые интересные места планеты», — говорят авторы проекта.

У каждой экспедиции Russian Travel Geek есть цель. Это может быть изучение водорослей, живущих на стоках гейзеров, наблюдение за повадками полярных сов или изучение эпоса малочисленных коренных народностей Диких земель. Команда работает на трех континентах, более чем в десяти регионах. Цены варьируются от 40 до 100 тыс.руб. + перелет. Важно также учесть, что отбор участников экспедиции проводится по анкете.

Серия туров, объединяющих любителей космоса и астрофотографов. Цель проекта — популяризация науки в путешествиях. Астроверты организуют как групповые, так и индивидуальные путешествия в астрономические обсерватории, в Заполярье на охоту за Северными сияниями, на космодромы для наблюдений запусков космических аппаратов. В планах этого года — путешествия в Териберку, Архыз, на запуск с Байконура, а также в Австралию и Аргентину. Цены лучше уточнять в группе проекта.

Научный туризм

Научный туризм является особым видом туризма, который направлен на участие в научно-исследовательских программах. К научному туризму можно отнести полевые изыскания, археологические экспедиции, изучение флоры и фауны, посещение крупных научных центров и университетов, участие в международных научных симпозиумах и конференциях. Научный туризм органично сочетается с культурной программой: осмотр достопримечательностей, посещение театров, музеев, храмовых комплексов. В последние 10 лет набирает популярность экологический туризм.

Предтечей современного научного туризма можно считать путешествия с целью открытия и покорения новых земель. В составе таких морских и сухопутных экспедиций кроме торговцев и военных принимали участие учёные: географы, естествоиспытатели, историки. Эти походы не только обогатили человечество новыми знаниями, но и способствовали развитию экономики и научно-техническому прогрессу.

Какие направления имеет научный туризм

Виды профессионально-научного туризма

В основе этого вида научного туризма лежат отдых и обширная экскурсионная программа. Туристы посещают историко-культурные объекты, природные заповедники, музеи и т.п. Развлекательные программы таких туров включают, как правило, участие в сплавах, экскурсии на джипах, посещение бани, участие в этнографических праздниках.

Такой вид туризма подходит для энтузиастов – любителей экстремальных поездок. Путешественники отправляются на свой страх и риск в труднодоступные, малоизученные и просто опасные места вроде Берега скелетов, города мёртвых Варанаси, подземных катакомб Парижа, пещеры «Гуфр Берже». Таких туристов притягивают затонувшие корабли, затерянные города, пустыни, подземные пещеры и лабиринты.

В этом случае туристы работают в качестве вспомогательного персонала: участвуют в полевых испытаниях, в реставрации старинных сооружений, в заповедниках помогают ухаживать за растениями, строят кормушки для животных и т.д.

Участие в работе таких экспедиций сопровождается рядом условий для туристов:

Какой из видов научного туризма выбрать – каждый путешественник решает самостоятельно. Это решение зависит от личных интересов, финансовых возможностей и, даже, состояния здоровья человека. В любом случае, научный туризм – самый высокоинтеллектуальный вид путешествий, позволяющий пополнить багаж собственных знаний, практического опыта и впечатлений.

Самое читаемое

Научный туризм

Научный туризм

По мнению специалистов Русского Географического общества (РГО), понятие научного туризма (помимо изучения туризма как явления и отрасли экономики) включает всего два основных вида туризма:

— экспедиционный научный туризм в составе полевого отряда научной организации;

— самостоятельный научный туризм на свой страх и риск.

В советское время «научный туризм», как самостоятельное направление возник в 1980 г. в Географическом обществе Академии Наук СССР (в настоящее время РГО), когда существовавшая Комиссия по краеведению и туризму при Президиуме Общества была преобразована в Комиссию научного туризма (http://www.knt.org.ru), активно работающую все это время.

Российская академия наук, обладающая уникальными научно-исследовательскими институтами, экспедициями и всемирно известными заповедными зонами, приняла решение предоставить возможность их посещения и участия в их работе в рамках “научного туризма” широкому кругу людей из различных стран, а также нашим соотечественникам.

Для практической реализации этой возможности Российская академия наук вместе с Российской международной академией туризма создала Агентство научных туров (http://www.antran.ru), основная задача которого добиться того, чтобы оригинальные результаты российских исследователей стали достоянием не только коллег-специалистов, но и широкого круга просвещенных любителей.