Что такое наука аристотель

Тема 13. Аристотель о науках

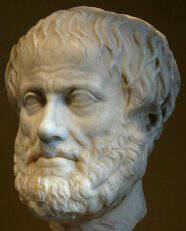

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) был вторым крупнейшим представителем античной философии и оказавшим огромное влияние на все последующее развитие, как, собственно, философии, так и философии науки.

Приехав в Афины в 367 г. до н.э., он становится учеником Платона и членом платоновской Академии. После смерти Платона в 347 г. до н.э. он покидает Академию и Афины и поселяется при дворе македонского царя Филиппа, где вскоре становится воспитателем его сына Александра (Македонского). В 335 г. до н.э. Аристотель вновь переезжает в Афины и основывает свою философскую школу, названную Ликеем (отсюда и слово – «лицей»), поскольку она располагалась вблизи храма Аполлона Ликейского.

Ученический период Аристотеля заканчивается критикой теории идей и Платона, после чего и начинается построение собственной оригинальной системы.

Термин «метафизика» означает «то, что идет после физики» и так были названы работы Аристотеля, посвященные разбору философских проблем. В дальнейшем термин «мета» приобрел значение «сверх», «находящееся над чем-либо», а в последующей историко-философской традиции под метафизикой понимали учение о сверхчувственном, учение о предельных основах бытия.

Мы рассмотрим, как Аристотель предлагает классифицировать научное знание, что он понимает под «наукой» и какие из наук являются наиболее высокими, знание вообще и знание научное.

У Аристотеля не всякое знание является научным, не всякое знание – «эпистеме». Чувственное знание у него принципиально ненаучно, ибо он ошибочно полагал, что невозможна никакая мудрость в чувственном восприятии. Такая ошибка естественна, если учесть фактическое отсутствие в античности сложнейшего экспериментального естествознания.

В первой книге «Метафизики» наука отличается от «искусства» («технэ»). Однако никакого отличия, по существу, между ними нет: и наука («эпистеме») и «искусство» («технэ») познают общее через причины, но социальное различие между ними имеется. Оказывается, науки, по Аристотелю, не служат никакой пользе общества, а искусства служат.

Целью данной работы является рассмотрение подхода Аристотеля к науке как таковой. Задачи, которые ставятся в реферате, можно определить следующим образом:

— рассмотреть классификацию наук, предложенную Аристотелем;

— выяснить, чем отличается его понимание физики от ее современной интерпретации;

— определить иерархический уровень, который употребляет Аристотель по отношению к искусству;

— показать, что исследования Аристотеля непосредственно повлияли на дальнейшее развитие гносеологического аспекта в науках различных направлений.

8. Аристотель. Понятие о науке

8. Аристотель. Понятие о науке

Творчество Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) считают высшим развитием античной этики. Это вряд ли стало возможным, если бы ученик Платона не превзошел своего учителя, сделав выбор в пользу истины.

Всем нам известно высказывание философа: «Хотя Платон и истина мне дороги, священный долг велит отдать предпочтение истине». С именем Аристотеля связываются три сочинения по этике: «Никомахова этика», «Евдемова этика» и «Большая этика». Хотя вопрос о принадлежности этих сочинений именно перу Аристотеля все еще является предметом жарких дискуссий. Сегодня подлинным трактатом философа считают только «Никомахову этику».

Относительно «Евдемовой этики» мнения ученых расходятся. Некоторые исследователи относят авторство произведения Евдему Родосскому, ученику Аристотеля, другие полагают, что он только редактировал труд своего учителя после его смерти. Также, анализируя содержание «Большой этики», исследователи предполагают, что ее автором является один из учеников Аристотеля, имя которого осталось нам неизвестным.

Основой этического учения Аристотеля служит психология.

Этика должна изучать индивидуальное поведение человека, его отношения с другими людьми, поэтому она является прежде всего социально—политической этикой, т. е. областью знаний, которая исследует нравственные задачи государства и гражданина. Таким образом, этика Аристотеля занимала среднее положение между его психологией и политикой.

Аристотель впервые определил и классифицировал науки, виды знания. Он разделил науки на три группы: теоретические («умозрительные»), практические («производительные») и творческие («созидательные»). К первым философ отнес философию, математику и физику; ко вторым – этику и политику, а к третьим – искусство, ремесла и прикладные науки.

По мнению Аристотеля, философия наиболее теоретическая из наук, так как она изучает то, что наиболее достойно постижения, – первоначала и причины, только благодаря им, на их базе можно познать все остальное.

Таким образом, по Аристотелю, наука тем ценнее, чем больше она созерцательна. Она отдана познанию, поиску истины, тем самым представляет собой наивысший вид творческой деятельности. Только в процессе данной деятельности человек получает возможность подойти ближе к спокойному счастью, к истинному блаженству, которое дано только богам. Для античных философов познанием стало отношение человека к миру, установление связи с первоначалом. Познание всеобщего и является нахождением за многообразием предметов и явлений их общего принципа, начала.

Античная наука была ориентирована прежде всего не на подчинение сил природы человеку, не на использование научных знаний в практических целях, а на постижение всеобщего строя вещей, на познание общественных отношений, на воспитание человека и регулирование взаимоотношений и поведения людей, на достижение этического идеала.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

От историософии к науке

От историософии к науке Главное открытие А. Ахиезера заключается в том, что он сумел превратить историософские метафоры, догадки и прозрения в системную теорию общественного развития. Мнения об «особенной стати», своеобразии России и соответственно о ее особом пути, о

Аристотель

Аристотель Аристотель (384–322 до н. э.) – древнегреческий философ и ученый. Учился у Платона в Афинах, основал Ликей. Воспитатель Александра Македонского. • Назначение человека – в разумной деятельности. • Добродетель посредине. • Разумный гонится не за тем, что

АРИСТОТЕЛЬ-КНИЖНИК

АРИСТОТЕЛЬ-КНИЖНИК Тот мой приятель, который только и может разговорить до полной откровенности знакомого нашего дровосека из леса Инхи, зашел недавно в гости к его старухе. Живет она невдалеке от леса, и старых всяких баек в голове у нее не меньше, чем у мужа. В тот раз ей

АРИСТОТЕЛЬ

АРИСТОТЕЛЬ Аристотель (384–322 до н. э.) – древнегреческий философ и ученый. Учился у Платона в Афинах, основал Ликей. Воспитатель Александра Македонского. Назначение человека – в разумной деятельности. Начало есть более чем половина всего. Разумный гонится не за тем, что

Аристотель

12.2.2. Модели времени в науке

12.2.2. Модели времени в науке Время обладает целым комплексом всеобщих признаков, которые проявляются в космосе, природе, обществе, культуре и человеческой жизни. Ничто не может оказаться вне его объективных свойств. Время имеет длительность, ритм и темп,

Наука у Аристотеля

Итак, по Аристотелю, наука может быть лишь в сфере размышления, а не в сфере опыта, что, конечно, неверно. Кроме того, научное знание есть знание причин явлений. Именно поэтому научить способна только та наука, которая исследует причины (Метаф. I, 2, с. 21). Здесь как бы минимум научности по Аристотелю: «Всякое рассудочное познание, или такое, в котором рассудок играет [хоть] какую-нибудь роль, имеет своим предметом различные причины и начала, указываемые иногда с большею, иногда с меньшею точностью» (VI, 1, с. 107).

Однако существует и максимум науки, когда она познает не с большей или меньшей точностью, а с точностью абсолютной. Но это становится возможным, лишь когда предмет науки является необходимым, общим. Об этом четко сказано в «Этике», где различены две части разумной души: «эпистемикон» и «логистикон». Первая направлена на необходимое, вторая же, взвешивая и рассуждая, принадлежит сфере человеческой деятельности и творчества, где возможно иное (иначе не было бы места для выбора).

Итак, наука отличается от искусств не гносеологически, а социально. Будучи направлена на всеобщее и необходимое, наука связана с доказательным знанием. Опираясь на познание причин, она сочетает единство знания со степенями его подчинения. Каждая наука имеет свой предмет, она образует некоторое единство, в котором есть более общее и менее общее, и последнее подчинено первому. Однако науки несводимы друг к другу, нет какой-то единой, общей науки, науки как таковой, всегда имеются лишь многие науки. Следовательно, наука представляет у Аристотеля сложную систему. Она выражена в том, что можно назвать классификацией наук Аристотеля.

Три рода наук. Принято считать, что Аристотель различает три рода наук: теоретические, практические и творческие. Действительно, в шестой книге «Метафизики» сказано: «Всякое мышление направлено либо на деятельность, либо на творчество, либо носит теоретический характер» (VI, 1, с. 107). Но здесь возникают принципиальные вопросы об отличии теории от деятельности и творчества, о различии между последними, ибо творчество невозможно без деятельности, и другие.

Выше отмечалось, что, согласно «Этике», та часть разумной души, которая взвешивает «за» и «против» какого-либо поступка, направлена не на необходимое, а на деятельность, не связанную обязательно с необходимым. Наука же всегда имеет дело с необходимым. Если Аристотель отделил науку от искусства как главного проявления человеческой творческой деятельности, то то, что принято называть у Аристотеля практическими и творческими науками, в его понимании не составляет науки. В искусстве ведь нет аподиктического знания, а только «диалектическое». Поэтому, говоря о различении Аристотелем теоретическими, практических и творческих наук, следует понимать это различение не только в отношении предметов, но и как различение в отношении ценности с точки зрения наличности. Итак, размышление, направленное на творчество и на деятельность, не является научным в такой мере, как теоретическое размышление, направленное на необходимое.

Различие творчества и деятельности связано с тем, что Аристотель понимает деятельность узко.

Происхождение науки и философии. Все эти представления о науке и философии сказались и в трактовке их генезиса. Сначала были изобретены «искусства», удовлетворяющие насущные потребности, затем потребности в удовольствиях, а лишь потом, когда появился досуг,- науки как способ наилучшего времяпрепровождения. Философия начинается с удивления и завершается открытием причин, снимающим состояние удивления. Она возникает из мифологии, но, будучи наукой, испытывает влияние и других наук, ведь математика как искусство возникает ранее ее в Египте.

Категории наук по Аристотелю

Как такового слова «наука» у Аристотеля нет, хотя имеется его древнегречсский аналог. Речь в его трудах идет о знании («эпистеме») и о размышлении («дианойа»), а также о мудрости («софиа»), которая заключает в себе оба эти момента. Но поскольку одним из главных признаков мудрости является способность научить кого-то чему-то, то аристотелевские «мудрость» и «знание» можно считать эквивалентами нашего слова «наука».

Аристотель насчитывает четыре первоначала, или высшие причины бытия: форма (сущность, суть бытия) («Что это есть?»), материя («Из чего?»), цель («Ради чего?») и перводвигатель («Откуда начало движения?»).

«Метафизика» — известнейший сборник сочинений Аристотеля и первая основополагающая работа одноименного раздела философии. Состоит из 14 книг, собранных из различных работ Андроником Родосским, в которых описывается учение о первоначалах, которые и составляют предмет мудрости.

В первой глава книги «Метафизика» Аристотель рассматривает вопрос о науке. Учение Аристотеля о знании есть теория науки. Для него научное знание – это знание о бытии.

Научное знание реально в том случае, если мы имеем знание о сущности каждой вещи. Зная сущность вещи, мы можем сказать, мы знаем саму вещь. Аристотель разводит понятия «знание» и «мнение», различая их по признаку того, что мнение основывается на вероятном.

Задачами научного знания Аристотель видит

А) Фиксирование факта.

Б) Выяснение причины, в силу которой, вещь не только может существовать, но и существует именно в таком, а не в ином виде.

В) Единство в сочетании с подчинением одних знаний другим.

Наука не просто сумма разнородных знаний. Чем выше стоит наука на ступенях иерархии, тем точнее доступное ей знание, тем больше в ней ценности. Наука, дающая одновременно и знание вещи и знание того, почему эта вещь существует, более точная и высшая, чем та, которая просто дает знание о том, почему что-то есть.

Первая черта науки — ее доказательность. По определению самого Аристотеля, наука есть вид бытия, способный доказывать. Само же доказательство может быть доказательством только о том, что не может происходить иначе. Оно состоит в получении заключения из начал истинных и необходимых, относящихся к предмету доказательства. Доказательство невозможно ни о случайном бытии, ни о том, что возникает и разрушается, но лишь об общем[1].

Существует иерархия наук и возможна их классификация, сводящая науки в некоторую систему и в некоторое единство. Наука не простая сумма совершенно разнородных знаний. Чем выше стоит наука на ступеньках иерархии, тем точнее доступное ей знание, тем больше в ней ценности.

Согласно Аристотелю, наука, дающая одновременно и знание того, что что-нибудь есть, и знание того, почему оно есть, а не отдельно знание того, что оно есть, более точная и высшая, чем наука, дающая знание лишь того, почему что-нибудь есть. И точно так же науки, возвышающиеся до абстракций над непосредственной чувственной основой, выше наук, имеющих дело с этой основой. Поэтому, например, арифметика выше (в глазах Аристотеля), чем гармония.

Наконец, наука, исходящая из меньшего числа начал, точнее и выше, чем наука, требующая дополнительных начал. В этом смысле арифметика, по Аристотелю, выше геометрии: единица — предмет арифметики — сущность без положения в пространстве, а точка — предмет геометрии — сущность, имеющая положение в пространстве.

Наука отличается от искусств не гносеологически, а социально. Будучи направлена на всеобщее и необходимое, наука связана с доказательным знанием. Опираясь на познание причин, она сочетает единство знания со степенями его подчинения. Каждая наука имеет свой предмет, она образует некоторое единство, в котором есть более общее и менее общее, и последнее подчинено первому. Однако науки несводимы друг к другу, нет какой-то единой, общей науки, науки как таковой, всегда имеются лишь многие науки. Следовательно, наука представляет у Аристотеля сложную систему. Она выражена в том, что можно назвать классификацией наук Аристотеля.

Аристотель выделяет несколько видов наук, возьмем, к примеру, теоретические («созерцательные»), которые дают знание начал и причин, поэтому они «согласны с философией». Их задача – знание само по себе, не ради корысти. Они обусловливают практическую деятельность, правильно ею руководя. Правильное руководство – условие творчества – порождения произведения, внешнего по отношению к производящему.

Аристотель не распространяет объективный критерий классификации наук (науки различаются, прежде всего, их предметами) за пределы теоретических наук, а внутри самих теоретических наук действует еще ценностный критерий, так что первая философия ценнее физики, ведь «наиболее ценное знание должно иметь своим предметом наиболее ценный род сущего»[2]

Творчество – предмет «поэтических» наук. И в практических и в творческих науках знание идет от следствия к началу.

В метафизике Аристотеля место каждой науки определяется близостью ее предмета к «чистой форме». Наивысший предмет метафизики – сущность, созерцательно постигаемая только умом, мышлением о мышлении.

Аристотель не обошел своим вниманием искусство, которое он интерпретировал как произведение вещей при помощи способности, определенной к действию, поэтому сфера искусства – практика и производство. Сфера знания – созерцание предмета, теория, умозрение. Общее между искусством и наукой – и то и другое возможно передавать при помощи обучения.

Определяя то, что мы бы назвали «изящными искусствами», как подражание, Аристотель следует Платону. Однако целью искусства не является копирование некой индивидуальной реальности; скорее оно открывает в этой реальности универсальные и сущностные моменты, по возможности подчиняя этой цели все случайное. В то же время художник – не ученый, его цель не просто открыть истину, но еще и доставить зрителю особое удовольствие от постижения истины в подходящем материальном образе, сделав это с целью очищения чувств, прежде всего – жалости и страха, с тем чтобы наделить зрителя мощным орудием, служащим его нравственному воспитанию. Эти предметы обсуждаются в Поэтике Аристотеля, важные разделы которой утрачены.

Что касается риторики, как искусства воздействовать на других людей с помощью речей и рассуждений, порождая в них верования и убеждения, то у Аристотеля есть одноименная книга, посвященная этому искусству, которое, по сути, является частью «Политики».

Все прочие искусства подчинены деятельности, поскольку их произведения создаются не ради них самих, но лишь для использования в реальной жизни, определение надлежащего направления которой является задачей индивидуальной этики. К этой теме Аристотель первоначально обращается в « Никомаховой этике».

«Человеческий род пользуется в своей жизни опытом, искусством и рассуждениями. Опыт появляется благодаря памяти – многие воспоминания об одном и том же предмете приобретают значение одного опыта. Наука и искусства возникают через опыт. «Опыт создал искусство, а неопытность – случай».

Знание отличается от простого опыта, т.к. опыт для искусства и для знания – исходная точка. Основание опыта в ощущении, памяти и привычке.

Искусство проявляется тогда, когда на основе, приобретенных на опыте мыслей, образуется один общий взгляд на сходные предметы. Искусство отличается от науки тем, что оно направлено не на изучение сущего как такового, а на создание вещей.

Опыт – знание единичного, искусство – знание общего. Имеющий опыт преуспевает больше, чем тот, кто обладает отвлеченным знанием, но не имеет опыта. Знание и понимание относятся больше к искусству, нежели к опыту. Тот, кто владеет искусством – более мудр, чем тот, кто владеет опытом.

Мудрость больше зависит от знания причины. Имеющие опыт знают «что», но не знают «почему». Владеющие искусством знают «почему», т.е. причину. Поэтому наставников почитают больше, чем ремесленников, т.к. они более мудры, в силу знания причины. Признак знатока – способность научить, поэтому искусство в большей степени знание, нежели опыт, ибо владеющие искусством способны научить, а имеющие опыт – нет.

Ни одно из чувственных восприятий не считается мудростью, т.к. они не указывают на «почему». (Огонь горяч, но почему горяч, мы не знаем.) Тот, кто сверх обычных чувственных восприятий первым изобрел какое-то искусство, то вызвал удивление у людей не только из-за пользы изобретения, но и как человек мудрый, превосходящий других людей.

Аристотель распределяет искусства по следующим направлениям:

А) для удовлетворения необходимых потребностей;

Б) для время препровождения.

Изобретатели – более мудрые, поскольку их знания были обращены не на получение выгоды. Такие знания получили свое развитие в тех местностях, где люди имели досуг. (Математика у египетских жрецов).

Человек, имеющий опыт более мудр, чем тот, кто имеет лишь чувственные восприятия; владеющий искусством более мудр, чем тот, кто имеет опыт; наставник мудрее ремесленника, а науки об умозрительном выше искусства творения.

По Аристотелю, имеются 3 вида учений:

— математика – наука о «неподвижном», но абстрагированном телесном бытии;

— учение о природе – физика – учение о «телесном и подвижном»;

— учение о божественном – учение о «неподвижном и бестелесном».

Бог – «идеальное» или «безличное» божественное, «дух».

«Удивление побуждает людей философствовать. Недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим, поэтому тот, кто любит мифы, есть в некотором роде философ. Миф создается на основе удивительного. Если стали философствовать, чтобы избавиться от незнания, то к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-то пользы. Свободным мы называем человека, живущего для себя, а не для другого. Так и наука свободна, если она существует ради себя самой».

«Обладание такой наукой возможно, если ты Бог, т.к. природа людей – рабская. Божественна та наука, которой мог бы обладать Бог, и так же божественной могла бы быть любая наука о божественном. Т.о. все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше ее нет».

Умозрительные науки (теоретические знания, направленные на истину, а не на практическое применение и извлечение пользы) предпочтительнее всех остальных, а учение о божественном, предпочтительнее других умозрительных наук

Метафизика, по Аристотелю, в отличие от других сфер знания самоценна и самоцельна. Она является чистым знанием, познанием ради познания и не имеет никакого прикладного характера.

Если, как мы уже отмечали, для Платона первыми сущностями являются идеи, то для Аристотеля в качестве таковых выступают отдельные вещи.

Ученический период Аристотеля заканчивается критикой теории идей и Платона, после чего и начинается построение собственной оригинальной системы. Платон утверждал, что подлинным, истинным бытием обладает лишь мир идей вечных и неизменных. Мир же вещей, чувственно воспринимаемый мир изменчив, текуч, преходящий и в силу этого неистинен. Идеи, по Платону, являются образцами, сущностями и причинами (целями) для вещей. Сообразно с этим истинное познание возможно лишь как интеллектуальное созерцание мира идей. Аристотель отвергает противопоставление мира идей миру вещей, полагая, что идеи не могут существовать в отрыве от вещей и, следовательно, не могут обладать самостоятельным бытием. По мнению Аристотеля, чувственно воспринимаемые, отдельно существующие конкретные вещи обладают подлинным бытием и истинное познание возможно лишь в этом чувственно воспринимаемом мире[4].

Перводвигатель Аристотеля неподвижен, т.к. он должен быть источником непрерывных и равномерных движений, а самодвижущиеся предметы или движимые другими не могут быть источниками такого движения. Из неподвижности перводвигателя вытекает и следующее необходимое его свойство – бестелесность. Ведь всякая телесность, материальность – это всегда возможность иного, перехода в иное. Следовательно, перводвигатель, Бог с необходимостью должен оставаться бестелесным. Бестелесное же, неподвижное, чуждое возможности и являющееся действительностью – это форма и только форма. Наивысшая же бестелесная действительность – это ум. Бог, таким образом, есть чистый ум, созерцающий самое себя, ибо ничего другого он созерцать не может, т.к. если бы его созерцание было направлено вовне, то он не был бы самодостаточным основанием[5].

В двенадцатой главе «Метафизики» Аристотеля говорится, что «Ум мыслит сам себя, если только он превосходнейшее и мышление его есть мышление о мышлении» и, таким образом, «постигаемое мыслью и Ум не отличны друг от друга у того, что не имеет материи, то они будут одно и то же, и мысль будет составлять одно с постигаемым мыслью».[6] И вполне понятно, что достаточно просто того, чтобы высшая форма существовала сама по себе, а материя в силу того, что она есть постоянная возможность будет стремиться к оформлению, к действительности, к реализации формы. Поэтому форма форм, Бог есть цель мира и движущая причина. Он есть высшая форма, чистая форма, чистая действительность.

Следующая ступень познания – это ступень наук и философии, высшей из всех наук, которая собственно и занимается исследованием первопричин и сущего.

Складывается такое впечатление, что знание общего возникает из обобщения знания единичного посредством абстрагирующей деятельности мышления. Однако Аристотель полагает, что знание общего не появляется из знания единичного, но лишь может быть выявлено на основе такого знания, благодаря такому знанию. Знание общего как бы заложено в разумной душе потенциально, а разумная душа – это мышление, ум и, по сути, местонахождение форм. Таким образом, знание общего уже присутствует в душе как возможность, которая может быть актуализирована, как посредством чувственных восприятий, так и активностью самого разума.

Чтобы понять взгляды Аристотеля, как и большинства греков, в области физики, необходимо постичь их образную подоплеку. У каждого философа, кроме той формальной системы, которую он предлагает миру, имеется другая, гораздо более простая, о которой он, может быть, вовсе не отдает себе отчета. Если же он осознает ее, то, вероятно, понимает, что она не совсем пригодна, и потому скрывает ее и выдвигает на первый план нечто более изощренное, лишенное наивности, чему он верит потому, что оно похоже на его первоначальную, необработанную систему, и он предлагает эту систему принять, так как считает, что сделал ее неопровержимой. Изощренность является результатом опровержения опровержений, но одно это никогда не дало бы положительного результата. Это показывает, в лучшем случае, что теория может быть истинной, а не то, что она должна быть таковой.

Природа принадлежит к тому классу причин, которые действуют ради чего-нибудь. Это ведет к рассмотрению того взгляда, что природа производит по необходимости, без цели, в связи с чем Аристотель рассуждает о выживании наиболее приспособленных в той форме, как учил Эмпедокл. Это не может быть правильным, говорит он, потому что вещи происходят определенными путями, и, когда ряд завершен, оказывается, что все предшествующие шаги были сделаны ради этого. Те вещи «естественны», которые, «двигаясь непрерывно под воздействием какого-то начала в них самих, доходят до известной цели» (199 b). Вся эта концепция «природы», хотя она вполне может показаться весьма подходящей для объяснения роста животных и растений, стала, в конечном результате, огромным препятствием для прогресса науки и источником многого того, что было плохого в этике. На эту последнюю она еще оказывает вредное влияние.

Сам Аристотель в начале своей книги определяет цели и задачи этой науки следующим образом: «Так как научное знание возникает при всех иссследованиях, которые простираются на начала, причины или элементы путем их познания (ведь мы тогда уверены в познании всякой вещи, когда узнаем ее первые причины, первые начала и разлагаем ее вплоть до элементов), то ясно, что и в науке о природе надо определить прежде всего то, что относится к началам»[10].