Что такое нефтяные и газовые месторождения

Месторождения нефти и газа

Месторождения нефти и газа

Месторождениями называются природные скопления нефти и газа промышленных размеров. Согласно определению Н.А.Еременко, «под месторождением следует понимать участки земной коры определенного геологического строения, содержащие залежи нефти и (или) газа». А.А.Бакиров определяет месторождение как место скоплений (ассоциация) залежей нефти и газа, находящихся друг над другом и контролирующихся одним структурным планом. Частями месторождений являются залежи.

Параметры месторождений нефти и газа

Основными параметрами месторождений нефти и газа являются:

Классификация месторождений нефти и газа

Классификация месторождений нефти и газа может осуществляться по каждому вышеперечисленному признаку.

В.Г.Васильев и Н.А.Еременко предлагают индексировать каждое месторождение по типу залежей углеводородов по фазовому состоянию и их количеству. Например, Майкопское месторождение индексируется ГК4 или 4 ГК, что означает: состоит из четырех газоконденсатных залежей. В Западной Сибири Шаимское месторождение имеет индекс 2Н, Усть-Балыкское – 6Н, Салымское – 10Н, Самотлорское – 1Г2ГН4Н, Уренгойское – 3Г8ГК4НГК.

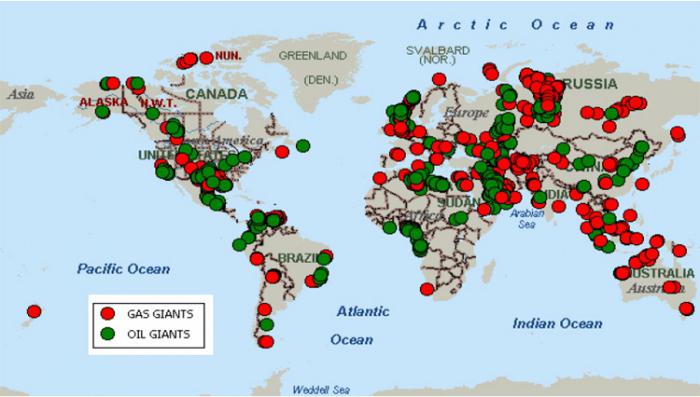

Всего в мире насчитывается около 16 тысяч месторождений, из них 102 – гигантских, 27 – сверхгигантских нефтяных, 9 – сверхгигантских газовых месторождений. В Западной Сибири к категории гигантских относятся месторождения: нефтяные – Самотлорское, Федоровское, Мамонтовское, Советско-Соснинское, Лянторское, Приобское, Русское месторождения; газовые – Медвежье, Ямбургское, Уренгойское, Губкинское, Бованенковское, Заполярное. К категории уникальных. по запасам нефти относится Самотлорское месторождение, по запасам газа – Ямбургское, Уренгойское, Бованенковское, Заполярное месторождения.

Классы месторождений выделяются по приуроченности к крупным элементам земной коры – платформам и складчатым областям (геосинклиналям). Подклассы выделены по приуроченности к крупным структурам внутри платформ и геосинклиналей, группы и подгруппы – по типу еще более мелких структур, к которым приурочены месторождения. Ценность этой классификации в удобстве и практичности, особенно при решении теоретических задач, при оценке перспектив нефтегазоносности крупных территорий по методу аналогий.

Классификация месторождений по фазовому состоянию углеводородов (по В.Г.Васильеву и Н.А.Еременко, 1966)

Типы месторождений по фазовому состоянию

Залежи, из которых состоят месторождения

Месторождение нефти и газа

| Нефтегазогеологическое районирование |

| Глобальный уровень |

| Углеводородная сфера Нефтегазоносный пояс |

| Региональный уровень |

| Нефтегазоносная провинция или бассейн |

Зона нефтегазонакопления

Залежь

Месторождение нефти и газа — скопление углеводородов (нефти, газа и газоконденсата) в одной или нескольких залежах, связанных территориально, общностью геологического строения и нефтегазоностности. Под территориальной связаностью нескольких залежей понимается общность их внешнего контура, то есть полное или частичное перекрытие их контуров в проекции на земную поверхность. Площадь месторождений нефти и газа обычно составляет первые десятки сотен км², известны и гигантские по площади месторождения, площадь которых более 1000 км². Для добычи используются нефтяные и газовые скважины. Газоносный горизонт обычно располагается выше нефтяного.

Классификация месторождений нефти и газа

В настоящее время в нефтегазовой промышленности России применяется «Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов», утвержденная приказом № 298 МПР РФ от 1 ноября 2005 г.

По величине извлекаемых запасов:

По фазовому соотношению нефти и газа:

По количеству залежей выделяют однозалежные и многозалежные месторождения. Гигантское месторождение Боливар в Венесуэле содержит 325 залежей.

По генетическому положению выделяют месторождения платформ и месторождения складчатых областей. Платформенные месторождения содержат 96 % запасов нефти и 99 % газа. Именно на платформах во всем мире сосредоточено большинство гигантских месторождений: на Восточно-Европейской, Западно-Сибирской, Северо-Американской, Аравийской, Африканской платформах месторождения содержат основные запасы и дают почти всю добычу нефти и газа в мире.

Месторождения нефти. Основные месторождения нефти

Нефть – маслянистая жидкость, обычно черного или красно-коричневого цвета со специфическим запахом и горючими свойствами. Сегодня из данного вещества получают топливо, поэтому можно смело говорить о том, что это наиболее ценное полезное ископаемое на планете Земля (наряду с природным газом). Месторождения нефти есть во многих частях планеты. Большая часть информации в данной статье будет посвящена как раз местам залежей «черного золота».

Общая информация

Нефть и природный газ обычно залегают в одном и том же месте, поэтому нередко эти ископаемые добывают из одной скважины. «Черное золото» обычно добывают на глубине в 1-3 километра, однако нередко его находят как почти на поверхности, так и на глубине более 6 км.

Природный газ представляет собой газовую смесь, которая образуется в результате длительного разложения органических веществ. Как было отмечено выше, крупнейшие месторождения нефти могут располагаться по всему Земному шару. Самые большие находятся в Саудовской Аравии, Иране, России, США. Другое дело, что далеко не все страны могут позволить себе самостоятельную добычу ввиду высоких цен на разработку скважин, покупку оборудования и т. п. По этой простой причине многие месторождения продаются за сущие копейки.

Давайте поговорим о том, где находятся самые значимые залежи «черного золота».

Немного о классификации нефтяных месторождений

Отметим, что далеко не все ископаемые, находящиеся под землей, можно считать месторождениями. К примеру, если залежей слишком мало, то с экономической точки зрения не имеет смысла привозить оборудование и бурить скважину. Нефтяное месторождение – это совокупность нефтяных залежей, располагающихся на определенной территории. Занимаемая площадь колеблется от десятков до сотен километров. По количеству залегаемой нефти месторождения можно разделить на пять групп:

Месторождение нефти в России

В настоящее время на территории Российской Федерации открыто более двадцати точек, где активно добывается «черное золото». С каждым годом количество месторождений увеличивается, но ввиду сегодняшних низких цен на нефть открытие новых точек является крайне невыгодным. Это касается лишь малых и средних месторождений.

Основная часть скважин располагается в арктических морях, а если говорить точнее, то непосредственно в их недрах. Естественно, что разработка из-за сложных климатических условий несколько затруднена. Еще одна проблема – доставка нефти и газа на перерабатывающий завод. По этой простой причине на территории РФ есть всего несколько таких пунктов, которые осуществляют первичную и вторичную обработку. Один из них – это шлейф Сахалина. Еще один завод находится на материковой части. Обусловлено это тем, что данная территория имеет не одно крупное месторождение нефти в России. В частности, можно говорить о Сибири и о Дальнем Востоке.

Основные месторождения нефти на территории РФ

В первую очередь опишем Уренгойское месторождение. Оно является одним из самых больших и занимает второе место в мировом рейтинге. Количество природного газа здесь составляет примерно 10 триллионов кубических метров, а нефти меньше примерно на 15%. Находится это месторождение в Тюменской области, в Ямало-Немецком автономном округе. Название было дано в честь небольшого поселения Уренгой, которое располагается неподалеку. После открытия месторождения в 1966 г. тут вырос небольшой городок. Первые скважины начали свою работу в 1978 г. Они функционируют по сегодняшний день.

Находкинское газовое месторождение тоже достойно упоминания. Несмотря на то что количество природного газа здесь оценивается в 275 миллиардов кубических метров, в нем находится большое количество «черного золота». Первые добычи начались только через 28 лет после открытия, в 2004 году.

Туймазинское месторождение нефти

У города Туймазы, что в республике Башкирия, находится данное месторождение. Оно было открыто очень давно, еще в 1937 году. Нефтесодержащие пласты залегают относительно неглубоко, примерно на 1-2 км под землей. На сегодняшний день Туймазинское месторождение входит в ТОП-5 крупнейших мест по залежам нефти. Разработка началась еще в 1944 году, и успешно ведется до сих пор. Залежи нефти располагаются на большой площади примерно 40 х 20 километров. Использование передовых методов добычи ценного продукта позволило извлечь основные залежи полезных ископаемых примерно за 20 лет. Кроме того, из девонских пластов было добыто примерно на 45-50% нефти больше, чем при использовании классических способов. В дальнейшем оказалось, что количество «черного золота» в этом месте больше, нежели ожидалось, поэтому оно добывается и по сегодняшний день.

Ковыктинское и Ванкорское месторождения

Ковыктинское месторождение располагается в Иркутской области. Так как скважины в основном находятся на высокогорном плато, это место окружает только лишь тайга. Несмотря на то что изначально тут была открыта добыча природного газа и жидкого газового конденсата, немного позже появились нефтяные скважины, которые оказались довольно богатыми. Безусловно, основные месторождения нефти в РФ – это целая система скважин, которые в совокупности делают государство лидером по добыче «черного золота» во всем мире.

На севере Красноярского края находится Ванкорское месторождение. Его нельзя назвать только лишь нефтяным, ведь тут ежегодно добывается большое количество природного газа. По предварительным оценкам, количество нефти в этом месторождении составляет порядка 260 миллионов тонн, а оьъем природного газа – порядка 90 миллиардов кубических метров. На этом месте находится 250 скважин, а поставка продукта осуществляется Восточным нефтепроводом.

Месторождения «черного золота» в различных странах мира

Стоит обратить ваше внимание на то, что не только в России находятся крупнейшие месторождения нефти. Этого ценного продукта достаточно и во многих других странах. К примеру, на западе Канады, в провинции Альберта, находятся крупнейшие залежи. Там добывается примерно 95% «черного золота» всей страны, кроме того, имеются большие объемы природного газа.

Австрия тоже известна своими богатыми месторождениями. Большая их часть располагается в Венском бассейне. Карта месторождений нефти говорит о том, что добыча производится и в Вендорфе, который располагается на границе с Чехословакией. Также известно месторождение Адерклаа.

Кое-что еще о нефти

Не было сказано о крупнейшем мировом поставщике «черного золота» – Саудовской Аравии. Достаточно того, что тут располагаются залежи на 75-85 миллиардов баррелей (месторождение Гавар). В Кувейте суммарные залежи составляют 66-73 миллиарда баррелей. В Иране постоянно ведется разработка месторождения нефти. На сегодняшний день установлено, что там просто огромные запасы «черного золота». К примеру, пять месторождений оцениваются в сто миллиардов баррелей, а это уже говорит о многом. Однако стоит отметить, что большая часть скважин принадлежит США.

Заключение

Ежемесячно в мире появляется как минимум одно новое месторождение нефти. Безусловно, это полезное ископаемое имеет огромное значение для человека. Из него делают топливо, используют в качестве горючего для транспортных средств и так далее. Нельзя не заметить, что сегодня в мире идет ожесточенная борьба между Соединенными Штатами и Россией за каждую новую нефтяную скважину. Конечно, многие государства пытаются найти альтернативу нефти. Если раньше широко использовался каменный уголь, то сегодня «черное золото» его постепенно вытесняет. Но мировые запасы нефти рано или поздно закончатся, вот тогда придется придумывать что-то новое. Вот почему уже сегодня множество известных ученых пытаются решить проблему альтернативы «черного золота».

Откуда берется нефть

Нефтяные месторождения — уникальное хранилище энергии, образованной и накопленной на протяжении миллионов лет в недрах нашей планеты. В этом материале — о том, какой путь проделала нефть, прежде чем там оказаться, из чего она состоит и какими свойствами обладает

Две гипотезы

У ученых до сих пор нет единого мнения о том, как образовалась нефть. Существуют две принципиально разные теории происхождения нефти. Согласно первой — органической, или биогенной, — из останков древних организмов и растений, которые на протяжении миллионов лет осаждались на дне морей или захоронялись в континентальных условиях. Затем перерабатывались сообществами микроорганизмов и преобразовывались под действием температуры и давлений в результате тектонического опускания вглубь недр, формируя богатые органическим веществом нефтематеринские породы.

Необходимые условия для превращения органики в нефть возникают на глубине в так называемом нефтяном окне — при температуре от 70 до 190°C. В верхней его части температура недостаточно высока — и нефть получается «тяжелой»: вязкой, густой, с высоким содержанием смол и асфальтенов. Внизу же температура пластов поднимается настолько, что молекулы органического вещества дробятся на самые простые углеводороды — образуется природный газ. Затем под воздействием различных сил, в том числе градиента Градиент давления характеризует степень изменения давления в пространстве, в данном случае — в зависимости от глубины пласта давления, углеводороды мигрируют из нефтематеринского пласта в выше- или нижележащие породы.

60 млн лет может занимать природный процесс образования нефти из органических останков

Природный процесс образования нефти из органических останков занимает в среднем от 10 до 60 млн лет, но если для органического вещества искусственно создать соответствующий температурный режим, то на его переход в растворимое состояние с образованием всех основных классов углеводородов достаточно часа. Подобные опыты сторонники органической гипотезы толкуют в свою пользу: преобразование органики в нефть налицо. В пользу биогенного происхождения нефти есть и другие аргументы. Так, большинство промышленных скоплений нефти связано с осадочными породами. Мало того — живая материя и нефть сходны по элементному и изотопному составу. В частности, в большинстве нефтяных месторождений обнаруживаются биомаркеры, такие как порфирины — пигменты хлорофилла, широко распространенные в живой природе. Еще более убедительным можно считать совпадение изотопного состава углерода биомаркеров и других углеводородов нефти.

Состав и свойства нефти

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТИ МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗЛИЧАТЬСЯ ДЛЯ РАЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Основные химические элементы, из которых состоит нефть: углерод — водород — и сера — до 7%. Последняя обычно присутствует в виде сероводорода или меркаптанов, которые могут вызывать коррозию оборудования. Также в нефтях присутствует до 1,7% азота и до 3,5% кислорода в виде разнообразных соединений. В очень небольших количествах в нефтях содержатся редкие металлы (например, V, Ni и др.).

От месторождения к месторождению характеристики и состав нефти могут различаться очень значительно. Ее плотность колеблется от 0,77 до 1,1 г/см³. Чаще всего встречаются нефти с плотностью кипения варьирует от 30 до 600°C в зависимости от химического состава. На этом свойстве основана разгонка нефтей на фракции. Вязкость сильно меняется в зависимости от температуры. Поверхностное натяжение может быть различным, но всегда меньше, чем у воды: это свойство используется для вытеснения нефти водой из пор пород-коллекторов.

Большинство ученых сегодня объясняют происхождение нефти биогенной теорией. Однако и неорганики приводят ряд аргументов в пользу своей точки зрения. Есть различные версии возможного неорганического происхождения нефти в недрах земли и других космических тел, но все они опираются на одни и те же факты. Во-первых, многие, хотя и не все месторождения связаны с зонами разломов. Через эти разломы, по мнению сторонников неорганической концепции, нефть и поднимается с больших глубин ближе к поверхности Земли. Во-вторых, месторождения бывают не только в осадочных, но также в магматических и метаморфических горных породах (впрочем, они могли оказаться там и в результате миграции). Кроме того, углеводороды встречаются в веществе, извергающемся из вулканов. Наконец, третий, наиболее весомый аргумент в пользу неорганической теории состоит в том, что углеводороды есть не только на Земле, но и в метеоритах, хвостах комет, в атмосфере других планет и в рассеянном космическом веществе. Так, присутствие метана отмечено на Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. На Титане, спутнике Сатурна, обнаружены реки и озера, состоящие из смеси метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. Если на других планетах Солнечной системы эти вещества могут образовываться без участия биологических объектов, почему это невозможно на Земле?

Этапы образования нефти

СТАДИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ

В ловушке

Помимо чисто научного интереса гипотезы, объясняющие происхождение нефти и газа, имеют еще и политическое звучание. Действительно, раз уж нефть может получаться из неорганических веществ и темпы ее образования не десятки миллионов лет, как предполагает биогенная концепция, а во много тысяч раз выше, значит, проблема скорого исчерпания запасов становится как минимум не столь однозначной. Однако для нефтяников вопрос о том, откуда берется нефть, принципиален скорее с той точки зрения, может ли теория предсказать, где именно нужно искать месторождения. С этой задачей органики справляются лучше.

В сугубо прагматическом отношении для добычи важно знать даже не то, где нефть зародилась, а где она находится сейчас и откуда ее можно извлечь. Дело в том, что в земной коре большая часть нефти не остается в материнской породе, а перемещается и скапливается в особых геологических объектах, называемых ловушками. Даже если предположить, что нефть имеет неорганическое происхождение, ловушки для нее все равно за редким исключением находятся в осадочных бассейнах.

Под действием различных факторов углеводороды отжимаются из нефтематеринских пород в породы-коллекторы, способные вмещать флюиды (нефть, природный газ, воду). Таким образом, нефтяное месторождение — вовсе не подземное «озеро», заполненное жидкостью, а достаточно плотная структура. Коллекторы характеризуются пористостью (долей содержащихся в них пустот) и проницаемостью (способностью пропускать через себя флюид). Для эффективного извлечения нефти из коллектора важно благоприятное сочетание обоих этих параметров.

Типы коллекторов

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЗАПАСОВ НЕФТИ СОДЕРЖИТСЯ В ДВУХ ТИПАХ КОЛЛЕКТОРОВ

Терригенные (пески, песчаники, алевролиты, некоторые глинистые породы и др.) состоят из обломков горных пород и минералов. Этот тип коллекторов наиболее распространен: на них приходится 58% мировых запасов нефти и 77% газа. В качестве пустотного пространства, в котором накапливается нефть, в основном выступают поры — свободное пространство между зернами, из которых состоит коллектор.

Карбонатные (в основном известняки и доломиты) занимают второе место по распространенности (42% запасов нефти и 23% газа). Имеют сложную трещиноватую структуру. Нефть обычно содержится в кавернах, появившихся в результате выветривания и вымывания твердой породы, а также в трещинах. Наличие трещин влияет и на фильтрационные свойства коллектора, обеспечивая проводимость жидкости.

Вулканогенные и вулканогенно-осадочные (кислые эффузивы и интрузивы, пемзы, туфы, туфопесчаники и др.) коллекторы отличаются характером пустотного пространства — в основном это трещины, — резкой изменчивостью свойств в пределах месторождений.

Глинисто-кремнисто-битуминозные отличаются значительной изменчивостью состава, неодинаковой обогащенностью органическим веществом. Промышленная нефтеносность глинисто-кремнисто-битуминозных пород установлена в баженовской (Западная Сибирь) и пиленгской (Сахалин) свитах.

Двигаясь по коллектору, флюид в какой-то момент может упереться в непроницаемый для него экран — флюидоупор. Слои такой породы называют покрышками, а вместе с коллектором они формируют ловушки, удерживающие нефть и газ в месторождении. В классическом варианте в верхней части ловушки может присутствовать газ (он легче). Снизу залежь подстилается более плотной, чем нефть, водой.

Классификации ловушек чрезвычайно разнообразны (часть из них см. на рис.). Наиболее простая и с точки зрения геологоразведки, и для дальнейшей добычи — антиклинальная ловушка (сводовое поднятие), перекрытая сверху пластом флюидоупора. Такие ловушки образуются в результате изгибов пластов осадочного чехла. Однако помимо изгибов внутренние пласты претерпевают и множество других деформаций. В результате тектонических движений, например, пластколлектор может деформироваться и потерять свою однородность. В этом случае процессы геологоразведки и добычи оказываются намного сложнее. Еще одна неприятность, которая поджидает нефтяников со стороны ловушек, — замещение проницаемых пород, обладающих хорошими коллекторскими свойствами, например песчаников, непроницаемыми. Такие ловушки называются литологическими.

Нефть и природный газ

Важными источниками энергии являются нефть и газ. Газ делят на природный (образует самостоятельное скопление в виде газовых месторождений) и попутный (находится в нефти в растворенном состоянии; на 1 т нефти попутно добывают 100—150 м 3 газа).

Помимо нефти и газа выделяют еще газоконденсат, который является смесью нефти и газа — природной системы взаиморастворенных газообразных и легкокипящих жидких нефтяных углеводородов, находящихся в глубинах Земли. Охлаждение и снижение давления приводят к выпадению из этой системы жидкой фазы — конденсата, в связи с чем газоконденсат в расчетах в последние годы обычно дается вместе с нефтью (нефть и газоконденсат).

Нефть — это маслянистая темно-коричневая жидкость с красноватым или зеленоватым оттенком, иногда черная, красная, синяя или светлая и даже прозрачная (светло-коричневая) с характерным резким запахом. Бывает нефть белая или бесцветная как вода (например, в Суруханском месторождении в Баку, в некоторых месторождениях Алжира). В более редких случаях нефть очень плотная, полутвердая (в ней много парафина).

Различают легкие (плотность менее 0,9 г/см 3 ) и тяжелые нефти. Нефти с более высокой плотностью до 1,04 г/см 3 редки (они встречаются, например, в месторождениях Калифорнии). Как правило, светлые нефти — легкие разновидности, они же по большей части содержат бензин, керосин; из тяжелой нефти получают различные смазочные вещества (тракторное горючее, битум, мазут, масла). Легкие нефти извлекаются насосами, иногда фонтанным способом, а очень тяжелые — даже шахтным (например, нефть Ярегского месторождения в Коми АССР).

Температура застывания нефтей колеблется от +11 °С до — 20 °С. Легкие нефти начинают кипеть при температуре ниже 100 °С, тяжелые — выше. В отличие от других полезных ископаемых нефть и газ не образуют самостоятельных пластов, они заполняют пустоты (поры между песчинками, трещины) в породах. Их залежи принимают форму вмещающих отложений.

По составу нефть — смесь углеводородов (парафины, нафтены, ароматические углеводороды). Основные сорта нефти содержат 80—87 % углерода, 10—14 % водорода, 0—5 % серы, 0—3 % кислорода, 0—2 % азота.

Нефть — универсальное топливо, ее теплота сгорания 37,6—49,3 МДж/кг (чем меньше плотность нефти, тем больше она выделяет тепла при сгорании). Так, Ют нефти дают столько же тепла, сколько 13 т антрацита, 31 т бурого угля, 34 т дров. Нефть очень горюча. Она сохраняет это свойство даже находясь на поверхности воды (океана, моря, озера, реки), где способна воспламениться от горящего факела, пока не растечется в тончайшую радужную нефтяную пленку. Однако в реальных условиях волны постоянно сбивают пламя с растекающейся нефти, поэтому нефтяных пожаров в океане на поверхности воды практически не бывает. Нефть используют после обогащения (удаления воды, вредных примесей), она подвергается перегонке на фракции: при нагревании до 40—180 °С выделяются пары авиабензина, при 180—200° — автобензина и лигроина, при 200—300° — керосина, 270—350° — газойля. После светлых нефтепродуктов выделяются вначале мазут, а затем гудрон. Всего из нефти производят более 560 различных нефтепродуктов.

Схема переработки нефти

Нефть и ее продукты являются основой энергетики всех отраслей хозяйства, широко используются в химической промышленности (для производства пластмасс, синтетического каучука, синтетических волокон, жиров, спирта, органических кислот, растворителей), из нефти получают различные смазочные материалы и индустриальные масла, а также белки, входящие в состав животных и растительных пищевых продуктов. Известна и лечебная нефть, богатая нафтеновыми и ароматическими углеводородами, с незначительным содержанием в ней легких фракций.

Нефть и нефтепродукты в народном хозяйстве

Применение газа в качестве топлива позволяет экономить уголь, а более простая транспортировка его (по трубопроводам) разгружает транспортную сеть и удешевляет транспортные расходы на энергетическое сырье. Использование газа в : химической промышленности позволяет экономить многие миллионы тонн зерна, картофеля, сотни тысяч тонн растительных масел.

Нефть и газ имеют осадочное происхождение и накапливаются в осадочных породах, покрывающих устойчивые участки Земли — древние и молодые платформы, их плиты, они приурочены к предгорным впадинам и краевым прогибам. Промышленные месторождения нефти и газа известны в самых различных отложениях — от докембрия до неогеновых толщ.

Когда мы будем рассказывать в дальнейшем о месторождениях нефти и газа, об использовании этих ресурсов в прошлом, необходимо иметь в виду, что, с одной стороны, нефть и газ встречаются вместе и имеют одно происхождение, а с другой — открывались они в разное время, по-разному и использовались. Так, если нефть известна человеку уже около восьми тысячелетий, то газ стал применяться практически лишь в последние десятилетия. Поэтому с давних пор говорят об открытии нефтяных месторождений, о происхождении нефти, об использовании нефти, и как-то не сочетают обороты: «о происхождении нефти и газа», или «об использовании человеком прошлого ресурсов нефти и газа». Не будем и мы ломать установившиеся традиции.

Расскажем теперь об истории освоения, затем происхождении, ресурсах и размещении на Земле нефти и газа.

С нефтью человек познакомился давно. Сведения о ней пришли к нам с Ближнего Востока. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что еще в долине р. Евфрат нефть и продукты ее окисления (асфальты и др.) люди добывали 8—6 тысячелетий назад. Древние шумеры использовали битум вместо связующего раствора в кладке, как клей для закрепления кремневых лезвий в орудиях труда (серпах и т. д.) и аппликаций в великих городах индийской цивилизации (5 тыс. лет назад), тесно связанной с ближневосточной. Битумом покрывали дно бассейнов. Применяли битум для предохранения от гниения деревянных балок, дверных и оконных блоков и т. п. Знамениты круглые блюдцеобразные лодки Междуречья — гуффы, с незапамятных времен их плели из прутьев, а затем обмазывали асфальтом для водонепроницаемости. В Древнем Египте асфальт применялся для бальзамирования мумий. Известно, что вавилонские и египетские жрецы использовали нефть для огненных надписей и знаков на стенах своих обителей.

Нефть применялась в древней медицине как средство для заживления ран и язв, для лечения глазных болезней и т. д. В Вавилоне нефтью освещали улицы. Имеются сообщения древних историков, философов, географов Геродота, Страбона, Диодора о природных источниках нефти в Италии (в том числе и на о-ве Сицилия), на Балканах, в Албании. Добывали ее и на Апшеронском полуострове, где использовали в своих храмах огнепоклонники. С прорывом нефтяных фонтанов и пожарами некоторые ученые связывают описываемую в Библии и широко известную гибель Содома и Гоморры. Здесь же в «Ветхом Завете» есть упоминание о том, как во время одной из стычек в долине Мертвого моря двое местных «царей», преследуемых праотцом Авраамом, упали в «смоляные ямы» и утонули. В «смоляных ямах» нетрудно узнать асфальтовые озера — природные выходы нефти на поверхность. В США, в районе Лос-Анджелеса, есть такие озера. Они «приманивали» к себе в течение многих миллионов лет животных. Дело в том, что выглядят эти озера внешне вполне безобидно: асфальт находится внизу, а сверху тонкий слой воды. Достаточно было подойти животному близко к берегу, как он увязал в асфальте и его засасывало вглубь. Эти асфальтовые ямы «подарили» нам сотни хорошо сохранившихся (асфальт — инертная среда, как янтарь, как вечная мерзлота) скелетов гигантских ленивцев, саблезубых тигров и других позвоночных животных.

Существует легенда о том, что во время установления палатки Александра Македонского на берегу Амударьи был обнаружен нефтяной источник. Он использовал это как великое предзнаменование, которое положило конец его колебаниям, и полководец решился на свой индийский поход.

Нефть применялась и для поджога стен и домов во время штурмов городов еще древними греками, римлянами и индийцами. В истории известен так называемый «греческий огонь» — смесь нефти сырой с селитрой, — использовавшийся византийцами для огнеметов.

В раннем средневековье нефть уже добывается из колодцев, затем появляются первые скважины глубиной до 200—300 м в Северной и Средней Италии, в Германии (в Китае бурение известно было еще до н. э.). На Украине в Прикарпатье добывают нефть с начала XVIII в. В XVIII — начале XIX вв. появляются первые асфальтированные улицы в Париже и Петербурге.

Однако широкую популярность нефть приобрела во-первых, благодаря использованию нефтепродуктов для освещения, изобретению керосиновой лампы и связанным с этим технологическим разработкам методов перегонки нефти, известных еще в средневековье. Так, уже в 1745 г. на р. Ухте на Севере России архангельским промышленником и рудоискателем Ф. С. Прядуновым был построен первый в мире нефтеперегонный завод, на котором ежегодно перерабатывалось до 27 т вязкой ухтинской нефти; из нее получалось 16 т керосина. В 1848 г. появляется первая промышленная нефтяная скважина в Баку. Затем была разработана технология выработки смазочных масел, анилиновых красителей и т. д. (90-е годы XIX в.). Во-вторых, нефть стала необходима для разработанного к концу XIX в. двигателя внутреннего сгорания (Россия) и дизеля (Германия). В-третьих, в начале XX в. нефть становится универсальным топливом. Важную роль в этом процессе сыграл изобретенный инженером В. Г. Шуховым метод крекинга нефти.

При крекинге тяжелые углеводороды нефти, соляра, лигроина расщепляются и перестраиваются с образованием бензина и газообразных углеводородов — ценного химического сырья.

В 30-е и особенно в 40—50-е годы нашего столетия получает широкое развитие химия полимеров: пластмасс, синтетических каучуков, смол и других нефтепродуктов. Одновременно нефть и природный газ продолжали использовать в качестве топлива. Сегодня пришли в жесткое столкновение две стороны нефтеиспользования, поскольку прав оказался Д. И. Менделеев, предрекавший еще около века назад, что «топить нефтью все равно, что топить ассигнациями».

Интерес представляет вопрос о происхождении нефти, Впервые он возник, вероятно, еще в начале нашей эры. И уже тогда, как отмечал Плутарх (96—127 гг.), он «вызывал горячие споры». О чем спорили соотечественники Плутарха, нам неведомо, но о самой сущности происхождения нефти, органическом или неорганическом, и по сей день не умолкают споры. Вернемся к нашему времени. Примерно 100 лет назад немецкий химик Карл Энглер (в 1890 г.) предложил гипотезу об органическом происхождении нефти. Эту гипотезу до наших дней поддерживают большинство ученых; ее разработкой занимался и советский академик Н. М. Губкин. Гипотезу происхождения нефти абиогенным путем развивают также многие крупные ученые, среди которых почетное место занимает Д. И. Менделеев. Он первым получил в своей лаборатории из неорганических веществ нефтяные углеводороды.

На преобразование вещества, очевидно, оказывают влияние какие-то катализаторы. Влияет и время, длительность которого исчисляется в десятках и сотнях миллионов лет. В результате всех этих сложных преобразований рождается так называемая рассеянная нефть или микронефть. Обычно Принимают содержание микронефти в захороненных ископаемых организмах, равным 3 %, а это уже 9∙10 14 т, или 900 трлн. т (что примерно в 3000 раз больше, чем предполагаемые запасы нефти в земной коре по самым смелым современным расчетам). Микронефть связана исключительно с глинистыми и известковыми (в особенности рифовыми) породами. В разных лабораториях, мира из 1 т таких пород удавалось «выжать» до 10 кг рассеянной нефти. Этот факт и является основным аргументом сторонников органического происхождения нефти.

Второй аргумент: нефть имеет специфические оптические свойства (плотность колебаний световых волн в луче поляризованного света, пропущенного через колбу с нефтью, перемещается вправо), характерные только для органических соединений. Третий аргумент: в нефти содержатся определенные элементы, называемые порфиринами (они имеют сходство как с хлорофиллом растений, так и с гемоглобином крови животных). Четвертый аргумент: в 99 случаях из 100 нефть встречается в морских осадочных породах; редко известна она в магматических и метаморфических образованиях или в пресноводных осадочных породах, но всегда эти типы пород располагаются рядом с морскими осадочными толщами, откуда, очевидно, и мигрирует микронефть.

Итак, нефть и газ образуются в материнских породах (известняки и темноокрашенные за счет органики глины в нефтепроизводящих районах), а затем перетекают и скапливаются в промышленных количествах в так называемых коллекторах (пористых и проницаемых породах). Здесь эти ископаемые перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях, пока не попадают в так называемые структурные ловушки. В этих ловушках, когда коллектор снизу и сверху ограничен водоупорными слоями (чаще глинами), происходит скопление нефти и газа, выжимаемых снизу подземными (чаще солеными) водами. В этих структурных ловушках газ, нефть и вода залегают отдельными слоями, поскольку нефть не растворяется в воде и она легче ее, а газ растворим в очень малой степени, он располагается над нефтью. В 1 м 3 песчаника содержится до 130—250 кг нефти.

Все это лишь предположения. Миграция микронефти в коллекторы, а по ним в структурные ловушки — самое необъяснимое явление, которое пока никто не наблюдал и никто из сторонников органической теории нефти не доказал.

Сторонники неорганического происхождения нефти объясняют этот процесс таким образом: в глубинах мантии Земли под действием огромных температур из углерода и водорода образуются углеводородные радикалы; они поднимаются в верхние слои Земли (возможно, по глубинным разломам), где. соединяясь с водородом, образуют различные нефтяные углеводороды. Эти соединения и скапливаются в структурных ловушках. Доказательства: нефть открыта в трещинах мантийных пород на дне Индийского океана, в фумаролах и кратерах вулканов Камчатки. Некоторые исследователи считают, что нефть имеет даже космическое происхождение.

На 1988 г. доказанные мировые запасы нефти, пригодные для промышленной разработки, оцениваются в 121,5 млрд. т, а мировые прогнозные ресурсы — около 170 млрд. т. Региональное распределение мировых достоверных запасов (в скобках — прогнозных), в млрд. т: страны Ближнего и Среднего Востока 54 (72), СССР, КНР, страны Восточной Европы 11 (22), Южная Америка 12 (20), Северная Америка 5 (17), прочие (Западная Европа, Африка, Австралия и др.) в сумме 13 (39). Доказанные запасы нефти в несоциалистических странах в 1988 г. составили 110,5 млрд. т, из 57 стран этой группы, имеющих нефтяные месторождения. Наиболее богаты из капиталистических стран доказанными запасами нефти (в млрд. т): Саудовская Аравия — 24, Кувейт — 11, Мексика — 8, Иран — 6,5, Ирак — 6, США — 4,5, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла — по 4, Ливия — 3, Нигерия — больше 2. В этих странах размещено 90 % запасов нефти несоциалистического мира.

Уникальными месторождениями нефти здесь являются: в Кувейте Большой Бургаи (более 8 млрд. т), в Саудовской Аравии Гавар (4,2 млрд. т), в Ираке Румейла и Сев. Румейла (3,2 млрд. т) и др. Перспективные сегодня на нефть и газ территории занимают около половины суши и содержат примерно 60 % прогнозных ресурсов.

Американский ученый-нефтяник М. Т. Хэлбути в докладе, сделанном на пленарном заседании 27-го Международного геологического конгресса в Москве в августе 1984 г., убедительно показал, что главные нефтегазоносные богатства человечество еще не открыло: сегодня известно около 160 нефтегазоносных бассейнов, на самом деле на Земле их не менее 600. Значит, 440 практически еще не открыты или не изучены в достаточной степени.

Залежи нефти и газа располагаются в основном на глубинах, превышающих 3 км, где первичное вещество в условиях температуры 100 °С и высоких давлений преобразуется в углеводороды. Поисковая же работа на нефть с помощью буровых работ все предыдущие годы велась обычно мелкими скважинами.

Итак, наиболее крупными запасами нефти и газа обладает СССР. Здесь известно около 2 тыс. месторождений нефти и газа (открывается ежегодно 80—90 месторождений), размещающихся в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (500 месторождений), в Северо-Кавказской и Азербайджанской (300), в Западно-Сибирской (около 300 месторождений), Среднеазиатско-Западноказахстанской (150 месторождений) и Восточно-Сибирской провинциях, в 3-х провинциях на Украине и в отдельных нефтегазоносных областях — Тюмено-Печорской, Припятской, Прибалтийской, Курино-Колхидской, Ангаро-Ленской, Вилюйской (газоносной), Сахалинской.

Условия залегания нефти и газа. 1 — глины; 2 — песчаники (нефтегазоносные коллекторы); 3 — известняки; скважины: 4 — газовые, 5 — нефтяные

Сегодня главные запасы нефти сосредоточены в Волго-Уральской провинции и на юге Западно-Сибирской, 2/3 всех запасов газа — на севере Западной Сибири, в Средней Азии и Предкавказье.

Большие запасы нефти и газа обнаружены за последнюю четверть века в мезозойских отложениях Западно-Сибирской плиты. Первые промышленные притоки газа были получены в 1953 г. В 1962 г. на севере Тюменской области открыто первое уникальное Тазовское месторождение газа. Несколько позже были открыты и другие уникальные газовые месторождения: Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, Губкинское, нефтяное месторождение Самотлорское. В 1963 г введено в эксплуатацию Березовское газовое, а в 1964 г. — Усть-Балыкское, Трехозерное и Мегионское нефтяные месторождения. В Западной Сибири разведано более 450 залежей нефти, газоконденсата и газа.

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция размещена между Волгой и Уралом и занимает территорию юго-восточной части Восточно-Европейской платформы и краевую часть Предуральского краевого прогиба. Использование богатств здесь началось с открытия в 1929 г. нефтяного месторождения у пос. Чусовские Городки (у Соликамска) и в 1932 г. в Ишимбаевском районе у г. Уфы. Промышленные запасы нефти и газа приурочены к верхнепалеозойским отложениям (девон — пермь); наибольшие запасы нефти сосредоточены в девоне и нижнем карбоне. Если нефть известна всюду на территории провинции, то газ преобладает в Саратовско-Волгоградском Поволжье и Предуральском прогибе.

Среднеазиатско-Западноказахстанская нефтегазоносная провинция, так же как и Западно-Сибирская, имеет исключительно большие запасы нефти и газа, приуроченные главным образом к мезозойским отложениям. Первое нефтяное месторождение Челекен было открыто в Закаспии в 1872 г Первую нефть получили в 1904 г. (месторождение Чимион в Фергане). В 1949 г. было открыто нефтегазовое месторождение Кум-Даг, а спустя 10 лет — Котурдепе (Ленинское). В 1953 г. открыты газовые месторождения в окрестностях Бухары (Каганская группа), а также Газли. В мае 1959 г. в центре пустыни Каракум у пос. Дарваз вырвался первый газовый фонтан. В 1962 г. на полуострове Мангышлак было выявлено Жетыбайское, а позднее и Узеньское месторождение нефти. Наибольшие запасы нефти сосредоточены в районе Мангышлака и в Западной Туркмении, а газа — в Восточной Туркмении (Шатлыкское и Газли).

Тимано-Печорская область представляет собой как бы северное продолжение Волго-Уральской провинции. Большие перспективы вырисовывались здесь после 1962 г., когда были открыты месторождения Вуктыльское газовое и нефтяные Западно-Тэбукское и Пашни некое.

В Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции наибольшее количество нефти размещено в Прикумском, Западно-Кубанском, Терско-Сунженском районах.

Азербайджанская нефтегазоносная провинция — район старейших нефтяных разработок страны. Основные залежи сосредоточены на Апшеронском полуострове и прилегающей акватории Каспийского моря с островами Нефтяные Камни, Жилой, Банка Дарвина.

На Украине выделяются три нефтегазоносные провинции: Днепровско-Донецкая впадина, Карпатская и Крымско-Причерноморская. Первая из них, открытая еще в 1937 г. (Ромны), включающая около 50 нефтегазовых месторождений, дает более 80 % добычи нефти и газа. Карпатская нефтегазоносная провинция охватывает Закарпатье, Украинские Карпаты, Прикарпатье с прилегающей с востока частью Волыно-Подолии.

Из остальных нефтегазоносных территорий СССР выделяют Северно-Прикаспийскую провинцию, приуроченную к мезозойским отложениям (месторождения Кенкияк и др.), о-в Сахалин с продуктивными миоценовыми толщами (35 нефтяных и газовых месторождений).

Значительные запасы нефти и газа имеет Румыния (нефть Мойнештинского района, нефть и газ Плоешти, Балтеньской области, газ Трансильванского бассейна), а также КНР (месторождения нефти Дацин, Ляохе, Даган, Щаили, Чжунь ань и др.).

Итак, первая нефтяная скважина в мире пробурена в 1848 г. в Баку. Именно этой скважиной, как принято считать, и начинается промышленная добыча нефти в мире. Хотя, это событие произошло даже раньше, но тоже в России, когда в 1745 г. на Севере европейской части России начал вести промышленную добычу и переработку нефти архангельский промышленник и рудоискатель Ф. С. Прядунов. С того времени и до настоящего добыто человечеством около 80 млрд. т нефти.

При современном уровне добычи (около 3 млрд. т в год) из недр Земли извлекается ежегодно примерно 2,5 % доказанных запасов нефти.

В 1860 г. на Земле было добыто 5 тыс. т нефти, а в 1910 г. только в России добывалось около 10 млн. т, к настоящему времени из недр только нашей страны извлечено около 10—12 млрд. т нефти, а на Земле в целом почти в 7 раз больше. Наивысший уровень мировой добычи нефти отмечен в 1979 г. — 3,1 млрд. т.

Добыча нефти по отдельным странам распределяется неравномерно: в 1986 г. на долю СССР пришлось 0,6 млрд. т, а на КНР более 0,1 млрд. т. Добыча нефти в развитых капиталистических и развивающихся странах в том же году составила (в млрд. т): 2,2, из них в США 0,48, Саудовской Аравии 0,25, Мексике 0,14, Великобритании 0,13, Ливии 0,1.

На долю СССР приходится почти треть добываемого в мире природного газа (0,64 трлн. м 3 ). В странах несоциалистического мира значительное количество газа добывается в США (0,55 трлн. м 3 ).

Богатые нефтью, но слабо развитые страны Ближнего и Среднего Востока экспортируют нефть в другие страны. В этих странах, расположенных на побережье Персидского залива, каждая из скважин здесь дает ежегодно 250—500 тыс. т нефти, тогда как скважины на нефтяных промыслах США имеют ежегодный дебит до 1000 т (т. е. в 500 раз меньше).

Стоимость нефти на капиталистическом рынке в середине 80-х гг. снизилась по сравнению с предыдущими годами до 15—16 дол. за баррель (1 баррель — около 136 кг), т. е. составляет 105—110 дол. за 1 т. В 1983—1984 гг. она составляла 210—230 дол. за 1 т, а в 1970 г. она не превышала 7—8 дол. за 1 т.

Политико-экономический анализ динамики мировых цен на нефть с 1970 г. по настоящее время, сделанный И. Сейфульмулюковым, отмечает два «скачка» вверх и резкий «провал» в 1986 г. — примерно до уровня 1973 г. Появление «скачков» связано с факторами, приведенными В. П. Максаковским:

Нефтяная промышленность — одна из отраслей экономики капиталистических стран, на примере которой особенно ярко выявляются засилье монополий, острота борьбы между отдельными монополистическими группами, «нефтяная» политика США и других развитых капиталистических стран, эксплуатации рабочих, спад добычи в связи с кризисом.

В то же время в этой отрасли отчетливо прослеживаются и другие тенденции — вытеснение из экономики развивающихся стран иностранных монополий (национализирована собственность большей части монополий — концессионеров в Иране, Венесуэле, Кувейте и др.; Саудовская Аравия, Абу-Даби, Оман, Бахрейн борются за передачу нефтедобывающей промышленности государству), объединили силы развивающиеся страны в борьбе с засилием иноземных монополий, создав ОПЕК (Организацию стран-экспортеров нефти).

Источник: В.Д. Войлошников, Н.А. Войлошникова. Книга о полезных ископаемых. Издательство «Недра». Москва. 1991

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.