Что такое невская губа

Невская губа, Санкт-Петербург: описание

История формирования рельефа поверхности земной коры, в результате которой и сформировались современные географические объекты Ленинградской области, уходит далеко в прошлое. Учеными исследованы и выявлены основные процессы, приведшие к формированию именно такого ландшафта, какой мы сейчас видим, и тех природных памятников, который остались с давних времен как напоминание о далеком прошлом края.

Давным-давно.

Согласно данным, представленным в книгах А. В. Даринского, миллиарды лет назад на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области было много вулканов. Извергающаяся из них магма, стекая, наслаиваясь и застывая, постепенно образовала складчатую платформу. Усугубляли неровность разломы в поверхности земной коры и наползания ее фрагментов друг на друга при достаточно частых землетрясениях. Позже на нее воздействовали разнообразные микроорганизмы. Поверхность подвергалась воздействию атмосферных явлений.

В результате складки сглаживались, и появилась поверхность, которую ученые назвали холмистой равниной. Впадины между холмами заполняла вода, образуя древнее море. Оно двигалось, намывая осадочные чехлы. Затем началась эпоха Великого оледенения. На территории современной Ленинградской области также был ледник. Он двигался и, то наступая, то отступая, корректировал рельеф поверхности земной коры.

После таяния ледника на территории северо-запада России сформировалось древнее море, которое называют Литариновым (далекий предок Балтийского). Со временем формировалась береговая линия моря, оно меняло форму и размеры. Появлялись заливы. Процессы были связаны с испарением воды на наиболее мелких участках. Таким образом и отделился один из заливов в отдельное озеро, которому историки дали имя Нево (новая вода). А древнее море называют Древнебалтийским.

Варяжское море

Невская губа: понятие

Строение и особенности Невской губы

Невские фарватеры

К устью Невы по мелководью от Кронштадта в Петербург и обратно крупные суда ходить не могли. Для того чтобы перевозить товары по Невской губе (СПб), использовались плоскодонные лихтерные суда, а на невских островах строились специальные амбары. Такие острова со складскими помещениями для перегрузки и хранения товаров назывались буянами.

Морской канал

Вопрос об удобном вхождении судов в глубокую и судоходную Неву по мелководью был решен строительством Морского канала, который был прямым и вел к Гутуеву острову. Изначальная идея его строительства принадлежала Петру I. К мысли о необходимости создания вернулись в дальнейшем только при правлении Александра II. Проект был разработан знаменитым инженером и заводчиком Николаем Ивановичем Путиловым, доработан инженером И. А. Заржецким.

Купеческая гавань Кронштадта

Самое мелкое место Невской губы, вместе с Невским баром, тянется от устья Невы до острова Котлин, где в XVIII веке была заложена и начала активно развиваться Кронштадтская верфь и был основан Кронштадтский порт.

Кроме гавани на территории Невской губы на острове Котлин была построена в петровские времена и Кронштадтская верфь.

Невская губа

Не́вская губа́ (иное название Марки́зова лу́жа), восточная часть Финского залива. В вершину Невской губы несколькими рукавами впадает река Нева. В дельте Невы находится город Санкт-Петербург.

Содержание

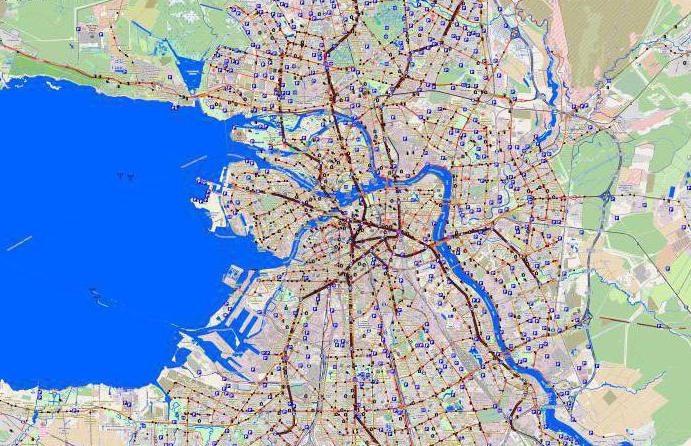

География

Невская губа ограничена на востоке песчаным баром реки Нева, на западе линией Лисий Нос — Кронштадт — Ломоносов. Площадь водного зеркала до создания Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений принималась равной 329 км². Дно преимущественно песчаное и плоское.

С остальной частью Финского залива Невская губа сообщалась через два пролива у острова Котлин, именуемых Северными и Южными Воротами. Ширина Северных Ворот 9-10 км, Южных — 5-7 км. В современном состоянии Невская губа отделена от Финского залива по линии Горская — Кронштадт — Бронка комплексом дамб защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и является изолированным проточным водоёмом.

Если линию защитных сооружений принять за современную западную границу Невской губы, то площадь водного зеркала при уровне, близком к ординару, составит 380 км², объем водной массы 1,2 км³. Длина Невской губы в указанных границах с запада на восток 21 км, наибольшая ширина 15 км. Средняя естественная глубина губы около 3,0 м.

На подходах к Комплексу защитных сооружений (с востока и с запада) имеются многочисленные естественные и искусственные преграды. Как сам Комплекс защитных сооружений, так и преграды на подходах к ней затрудняют водообмен между Невской губой и солоноватыми водами Финского залива, препятствуют вторжению ветровых волн из залива в губу.

В Южных Воротах трасса Комплекса защитных сооружений проходит по западному краю Ломоносовской отмели. Судопропускное отверстие в Южных Воротах имеет ширину 200 м и среднюю глубину около 16,0 м.

Для плавания в Невской губе установлены фарватеры и каналы:

Климат

| Температура воды в Лисьем Носу (1977—2006 гг.) | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |

| Абсолютный максимум, °C | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 19,5 | 27,0 | 29,3 | 30,8 | 29,3 | 26,1 | 14,4 | 7,2 | 4,9 | 30,8 |

| Средняя температура, °C | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 11,8 | 17,5 | 20,1 | 18,2 | 12,3 | 6,0 | 1,4 | 0,2 | 7,5 |

| Абсолютный минимум, °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,3 | 10,5 | 1,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 |

| Источник: ЕСИМО. | |||||||||||||

Ледовый режим

Первые ледовые явления в виде шуги и сала появляются обычно в середине ноября. Полностью губа замерзает к концу декабря. Процесс установления полного ледового покрова, в зависимости от различных причин, длится от 2-3 дней при морозной безветренной погоде, до месяца при слабоморозной и ветряной. При обычных условиях к концу зимы лёд достигает толщины 30-70 см и 10-20 см на фарватерах. В особенно холодные зимы толщина льда доходит до 80-100 см в прибрежных, 60-80 см в центральных районах губы и 20-30 см на фарватерах. Вскрытие льда начинается примерно 20 апреля, и водоём полностью очищается ото льда 28-30 апреля. Разрушение ледяного покрова начинается с появления сквозных трещин во льду и промоин на фарватерах невских баров. Вскрытие льда идёт в направлении с востока на запад и от центра к берегам. [1]

Судоходство

Управление

Восточная часть Финского залива к востоку от меридиана 29° 19’ 30» E и к югу от параллели 60° 06’ 42» N является зоной действия системы управления движением судов (СУДС) морского торгового порта Санкт-Петербург. Ни одно судно или корабль не имеют права без разрешения СУДС войти в её зону действия.

Управление движением судов СУДС осуществляет:

В Невской губе действуют МППСС-72. Разграничительными линиями между зонами действия МППСС-72 и Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации и Местных правил плавания по судоходным путям Северо-Западного бассейна являются:

Спасательные службы

Морской спасательно-координационный центр «Санкт-Петербург» (МСКЦ «СПб») осуществляет организацию и координацию действий спасательных служб федеральных органов исполнительной власти РФ и иностранных государств для оказания помощи судам, терпящим бедствие в восточной части Финского залива, а также при поиске и спасании людей, терпящих бедствие на море. Связь с МСКЦ «СПб» осуществляется:

Пограничная служба

Маркизова лужа

Почему Маркизова лужа?

Остался за кормой Кронштадт. Пройдём Маркизову лужу, а там и Питер. Через час будем дома. А, всё-таки, почему – лужа? И дважды почему – Маркизова лужа? Почему восточная часть Финского залива, а именно Невская губа, носит такое странное название?

История эта началась очень давно и далеко отсюда. Итак: Северная Америка. 4 июля 1787 года подписывается Декларация независимости 13 штатов, что означает образование Соединённых Штатов Америки. Англия стремительно начинает терять свои колонии. Разумеется, король Франции Людовик XVI не мог упустить возможности отомстить своим извечным врагам англичанам за поражение в Семилетней войне (1756-1763гг.) и попытаться вернуть Канаду и утраченные колонии в Вест-Индии и Ост-Индии, поэтому вступает в войну на стороне США.

Вот на этой войне и начал делать свою карьеру молодой офицер французского флота маркиз Жан Батист де Сансак де Траверсе. Но, как водится, для успешной карьеры одних военных побед бывает недостаточно. И примерно в это же время молодой маркиз вступает в одну из масонских лож.

Через 10 лет уже на берегах Невы Жан Батист де Траверсе встретит своих собратьев, таких как начальник гребной флотилии Балтийского моря, адмирал Нассау-Зиген из ложи «Сен-Жан де Монморанси», герцог де Ришелье, будущий губернатор Одессы из ложи «Объединённые драгуны» и многих других.

Начав свою американскую войну против Англии, Людовик XVI не только не достиг поставленных целей, но и окончательно довёл и так отстающую в экономическом развитии Францию до последней черты. И блестящие офицеры французского флота, предчувствуя скорый конец, начинают спешно искать, где можно продолжить карьеру. Ну, не в Англию же подаваться, против которой только что воевали. Остаётся Россия, стремившаяся ограничить притязания Англии на морское господство, позиция которой способствовала победе США, недавних союзников французов.

Выпросив у Людовика XVI отпуск, в 1790 году маркиз со своей семьёй перебирается в Швейцарию. А, используя старые связи, выхлопотать себе приглашение на русскую службу уже не составило особого труда. Как оказалось, адмиралу принцу Нассау-Зигену, упомянутому выше, потребовался соотечественник, который смог бы его сменить на посту командира балтийской гребной эскадры. Нассау-Зиген и рекомендовал императрице французского капитана 1 ранга де Траверсе. Тем более что Екатерина II брала на службу в Россию только молодых, выражаясь современным языком, иностранных военных специалистов.

Известие о том, что французский офицер приглашён на службу в императорский флот не прошло незамеченным среди высших кругов Санкт-Петербурга. У светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина была своя агентура в Париже, поэтому он холодно отнёсся к приглашению на русскую службу капитана французского флота, который, несомненно, имея заслуги, за 20 лет плавания так и не дослужился до командира линейного корабля, хотя во Франции в то время их было 82 единицы. Но даже всесильный Потёмкин не смог этому воспрепятствовать. Связи у маркиза были серьёзные.

Итак: 7 мая 1791 года де Траверсе был «принят из капитанов французской морской службы в гребной флот капитаном генерал-майорского ранга. Июня 10. Переименован в контр-адмиралы гребного флота. Командуя гребною эскадрою крейсировал между Кронштадтом и Роченсальдом…». Суровые воды Балтики не предвещали ничего хорошего. Нужно было доказывать и показывать на что ты способен. Но удача сопутствовала де Траверсе, принявшего русское имя и отчество – Иван Иванович де Траверсе.

Теперь можно было позаботиться и о близких. 14 августа 1791 года контр-адмирал де Траверсе получил разрешение императрицы Екатерины II на выезд из России в Швейцарию к семье, и в конце августа выехал в Европу. Там он пробыл до 1794 года. И всё это время его не покидала мысль возвратиться во Францию.

В 9 часов 10 минут утра 21 января 1793 года под улюлюканье толпы голова короля Людовика XVI из-под лезвия гильотины полетела в корзину для капусты. А через пару месяцев за ним последовала его верная спутница – Мария-Антуанетта. На улицах Парижа гремела Марсельеза. Во Франции бушевала революция.

Эти и последующие события помогли маркизу принять твёрдое решение навсегда связать не только свою службу, но и всю оставшуюся жизнь с Россией.

Не секрет, что военная карьера в те времена делалась не только на полях сражений и в дальних морских походах, а и при дворе. А уж отплясывать на балах Иван Иванович де Траверсе был большой любитель. Француз всё-таки.

6 ноября 1796 года на русский престол вступает Павел I. Командуя эскадрой канонерских лодок, де Траверсе развивает бурную деятельность, проводя в Финском заливе между Кронштадтом и Красной Горкой одно учение за другим. Усердие Ивана Ивановича не осталось не замеченным Павлом. 30 сентября 1797 года де Траверсе был произведён в чин вице-адмирала.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в Михайловском замке заговорщики убивают Павла I. Всероссийским императором становится Александр I, а через два дня 14 марта маркиз де Траверсе был произведён в чин адмирала. 21 мая 1802 года император Александр I назначает его главным командиром Черноморских портов и военным губернатором Севастополя и Николаева.

Время управления де Траверсе флотом и портами на юге России ничем не ознаменовалось в смысле улучшения. А попросту Черноморский флот пришёл в упадок. Но, не смотря ни на что, по распоряжению Александра I Иван Иванович де Траверсе в сентябре 1809 года занимает пост управляющего морским министерством, а в ноябре 1811 года становится Морским министром.

Все свои приказы по Морскому ведомству новый министр издавал на французском языке, поскольку русским владел очень слабо. А писать и читать по-русски и вовсе не умел. Следует заметить, что всё аристократическое общество того времени общалось на-французском, поэтому Иван Иванович не видел особых в этом проблем. Но флот – это далеко не аристократическое общество.

Объективности ради, необходимо отметить скудность финансирования флота в то время. Ресурсы империи поглощались непрерывными войнами России с 1805 по 1815 года. Поскольку главным действующим лицом в этих войнах были сухопутные силы, то естественно основное внимание и финансирование уделялось им. Недостаток финансов, отпускаемых Морскому ведомству, к тому же при девальвированности русского рубля и возраставшей года от года дороговизне на припасы и материалы, сильно сказывались на материальном состоянии флота. Доходило до парадокса. Распоряжением от 4 апреля 1812 года офицерам флота вменялось в обязанность на собственные деньги приобретать навигационные инструменты.

В результате корабли совсем перестали выходить в открытое море, ограничиваясь манёврами в Невской губе. Именно тогда офицеры Балтийского флота с грустью придумали ироничное название – Маркизова лужа. Кстати, как-то Александр I предложил де Траверсе даровать ему титул князя, но тот отказался, объяснив это тем, что титул маркиза в России редкость и ещё, наговорив ему что-то про тоску по Родине. Как в воду смотрел. Имя этого человека помнят единицы. А вот, что такое Маркизова лужа и где находится, в Санкт-Петербурге расскажет любой ребёнок. Не имя, так хоть титул остался в народной памяти.

А вот, после всего, что я рассказал, немного совсем непонятной статистики. За время руководства де Траверсе Морским ведомством, несмотря на скудность финансирования, совершались многочисленные кругосветные плавания. Русскими моряками была открыта Антарктида. Было организовано много полярных экспедиций.

Долго я размышлял над этим. Но у историков, объясняющих всё целесообразностью, историческими предпосылками, а то и вовсе жаждой наживы, ответы на подобные вопросы найти невозможно. А уж тем более у «специалистов», пытающихся осмыслить историю России из-за «бугра». Ответы я нашёл в произведениях Валентина Саввича Пикуля, которого сейчас только ленивый не критикует за историческую недостоверность.

Ведь, главная заслуга Петра I даже не в том, что он создал могучий флот, который поставил Россию в ряд мировых держав. Царь Пётр создал, вырастил, взлелеял русских моряков. Самых преданных, самых образованных людей державы. И это на века.

Русские моряки в те времена были бедны, как церковные крысы. Платили им самый мизер, да и того годами от казны не доплачешься. На флот шли больше дворяне мелкотравчатые – дети и внуки моряков или те, кто знал, почём фунт лиха. Эта была почти каста, сознательно отгородившаяся от дворцовых интриг, презиравшая золочёные шатры сухопутных полководцев. Годами качались они на палубах, редко сходя на берег; ели солонину из бочек; сажали в гаванях лук и редьку; а жён своих, чтобы не тратиться на два стола, часто держали под палубой, возле самых пороховых бочек.… И был корпус морской предан службе своей до исступления!

Авторы, труды которых использованы при написании этой статьи:

Н. Задорнов, В. Пикуль, С. Сирый, БСЭ и, конечно же, всемогущий Интернет.

Невская губа Финского залива Балтийского моря (Санкт-Петербург)

Невская губа — крайняя восточная часть Финского залива Балтийского моря. В Невскую губу впадают два рукава реки Невы — Большая Нева и Малая Нева. С востока её границей служит устье Невы, на западе граница проходит по линии Лисий Нос — Кронштадт — Ломоносов. Длина губы 21 км, наибольшая ширина 15 км, площадь водного зеркала 329 км, преобладающая глубина 3 — 5 метров. На её восточном побережье расположены западные окраины Санкт-Петербурга.

Фото: Михаил Архипов, 2016 год

В конце дельты Нева собирает свои воды в пять крупных потоков, которые поступают затем на бар реки. Длина бара с востока на запад 3 — 5 км, ширина с севера на юг 12 — 15 км. Бар Невы — это продолжение дельты, ее подводная, или морская, часть. Пройдя бар, речные воды попадают в широкий, мелководный с плоским дном водоем — это Невская губа

Маркизова лужа — сатирическое обозначение Невской губы, возникшее в первой трети XIX века. Происходит от титула тогдашнего морского министра России маркиза И. И. де Траверсе, который в период царствования Александра I приказал обучать молодых моряков морскому делу только в пределах Невской губы, а не в дальних морских походах.

Фарватеры в Невской губе

Бар Невы, или Невское взморье, представляет собой систему отмелей, разделенных продольными ложбинами — фарватерами. В Невской губе проложено шесть фарватеров — Елагинский, Петровский, Галерный, Корабельный, Гребной и Морской канал. Название фарватеров — Корабельный, Галерный,Гребной — некогда указывало на их Доступность судам различного типа.

Фото: Михаил Архипов, 2016 год

Фото: Михаил Архипов, 2016 год

Морской канал (от острова Котлин до устья реки Большая Нева), предназначен для судов с осадкой не более 11 метров, длиной не более 320 метров и шириной не более 42 метров. Корабельный канал ведет до устья реки Большая Нева и предназначен для судов с осадкой не более 3,5 метров. Петровский канал ведет в реку Малую Неву, предназначен для судов с осадкой не более 4,2 метра.

В Невской губе расположен пассажирский терминал «Морской фасад», к причалам которого швартуются круизные морские лайнеры, прибывающие в Санкт-Петербург. Его открытие состоялась в 2011 году. А в 1982 году южнее был построен Морской вокзал, ранее принимавший круизные суда и паромы, а ныне бездействующий. Оба терминала расположены в западной части Васильевского острова.

Фото: Михаил Архипов, 2014 год

Морской вокзал:

Фото: Михаил Архипов, 2019 год

На побережье Невской губы расположены Канонерский судоремонтный завод и Петербургский нефтяной терминал. Морской порт Санкт-Петербурга к акватории Невской губы не относится. Также вблизи от побережья губы находятся Северо-Западная ТЭЦ (с северной части) и Юго-Западная ТЭЦ с противоположного берега. Западнее Канонерского острова на искусственно намытом острове Белый работает Центральная станция аэрации, а на северном берегу, неподалеку от Северо-Западной ТЭЦ — Северная станция аэрации. Обе станции по подводным трубам, протяженность до 1 км, сбрасывают очищенные сточные и канализационные воды в Невскую губу.

Северо-Западная ТЭЦ и радиоцентр № 1 («Ольгино»). Фото: Михаил Архипов, 2017 год

В восточной части Невской губы расположено два моста, находящихся на трассе Западного скоростного диаметра. У устья Малой Невы губу пересекает вантовый мост через Петровский фарватер, а у устья Большой Невы — вантовый мост через Корабельный фарватер.

Мост через Петровский фарватер:

Фото: Михаил Архипов, 2019 год

Мост через Корабельный фарватер:

Фото: Михаил Архипов, 2019 год

Достопримечательности

В северной части Невской губы расположен деловой комплекс «Лахта-центр», построенного в 2012 — 2019 годах, ключевым сооружением которого является башня высотой 462 метра:

Фото: Михаил Архипов, 2019 год

Восточнее него находится «Газпром Арена», построенная к Кубку конфедераций 2017 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года на месте снесенного в 2006 — 2007 годах стадиона имени Кирова, открытого в 1950 году:

Фото: Михаил Архипов, 2019 год

Смотрите также (рукава, протоки и каналы Невы):