Что такое ницшеанские мотивы в литературе

Ницшеанство

Ницшеанство

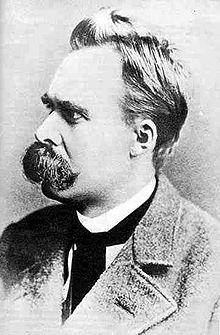

| Фридрих Ницше Friedrich Wilhelm Nietzsche | |

| |

| Дата и место рождения: | 15 октября 1844 |

Фри́дрих Ви́льгельм Ни́цше (нем. Friedrich Wilhelm Nietzsche ; 15 октября 1844 — 25 августа 1900) — немецкий философ, культуролог, представитель иррационализма. Он подверг резкой критике религию, культуру и мораль своего времени и разработал собственную этическую теорию. Ницше был скорее литературным, чем академическим философом, и его сочинения носят афористический характер. Философия Ницше оказала большое влияние на формирование экзистенциализма и постмодернизма, и также стала весьма популярна в литературных и артистических кругах. Интерпретация его трудов довольно затруднительна и до сих пор вызывает много споров.

Содержание

Биография

Родился в Рёккене (недалеко от Лейпцига, восточная Германия), в семье лютеранского пастора Карла Людвига Ницше (1813—1849). Во время обучения в гимназии проявил значительные способности к филологии и музыке. В 1864-69 Ницше изучал теологию и классическую филологию в Боннском и Лейпцигском университетах. В этот же период познакомился с сочинениями Шопенгауэра и стал поклонником его философии. На развитие Ницше также благоприятно повлияла дружба с Рихардом Вагнером, продолжавшаяся многие годы. В возрасте 23 лет был призван в прусскую армию и зачислен в конную артиллерию, но, получив травму, демобилизовался.

Ницше был блестящим студентом и приобрёл прекрасную репутацию в научных кругах. Благодаря этому он уже в 1869 году получил должность профессора классической филологии Базельского университета (в возрасте всего 25 лет). Там он проработал около 10 лет, несмотря на многочисленные болезни. Вопрос о гражданстве Ницше до сих пор вызывает острые разногласия. Согласно одним источникам, он оставался лицом без гражданства после отказа от гражданства Пруссии в 1869 году; однако другие источники утверждают, что Ницше стал гражданином Швейцарии.

В 1879 году Ницше был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья. В 1879-89 годах он вёл образ жизни независимого писателя, переезжая из города в город, и создал в этот период все свои основные произведения. Лето Ницше обычно проводил в Швейцарии (в окрестностях горы Санкт-Мориц (Граубюнден), а зиму в итальянских городах Генуя, Турин и Рапалло и французской Ницце. Он весьма бедно жил на пенсию по инвалидности от университета Базеля, но также получал финансовую помощь от своих друзей. Доходы Ницше от публикации своих произведений были минимальными. Популярность пришла к нему лишь после смерти.

Творческая деятельность Ницше оборвалась в начале 1889 года в связи с душевной болезнью, состоявшей в неадекватном и беспорядочном поведении, мании величия и утрате способности к умственной работе. Возможно, болезнь была вызвана сифилисом, но её предыдущее течение было нетипичным для сифилиса. С тех пор Ницше проживал в Германии, где о нём заботились мать и сестра. Скончался 25 августа 1900 г в психиатрической лечебнице в Веймаре.

Философия

Философия Ницше не организована в систему. «Волю к системе» Ницше считал недобросовестной. [1] Его изыскания охватывают все возможные вопросы философии, религии, этики, психологии, социологии и т. д. Наследуя мысль Шопенгауэра, Ницше противопоставляет свою философию классической традиции рациональности, подвергая сомнению и вопрошанию все «очевидности» разума. Наибольший интерес у Ницше вызывают вопросы морали, «переоценки всех ценностей». Ницше одним из первых подверг сомнению единство субъекта, причинность воли, истину как единое основание мира, возможность рационального обоснования поступков. Его метафорическое, афористическое изложение своих взглядов снискало ему славу великого стилиста. Однако, афоризм для Ницше не просто стиль, но философская установка — не давать окончательных ответов, а создавать напряжение мысли, давать возможность самому читателю «разрешать» возникающие парадоксы мысли.

В отношении познания, «воли к истине» Ницше опять же придерживается своего «прагматического» подхода, спрашивая «для чего нам нужна истина?» Для целей жизни истина не нужна, скорее иллюзия, самообман ведут человечество к его цели — самосовершенствованию в смысле расширения воли к власти. Но «свободные умы», избранные должны знать правду, чтобы мочь управлять этим движением. Эти избранные, имморалисты человечества, созидатели ценностей должны знать основания своих поступков, отдавать отчет о своих целях и средствах. Этой «школе» свободных умов Ницше посвящает многие свои произведения.

Мифология

Образность и метафоричность произведений Ницше позволяет выделить у него определенную мифологию:

Цитаты

«»Цель», «надобность» достаточно часто оказываются лишь благовидным предлогом, добавочным самоослеплением тщеславия, не желающего признаться, что корабль следует течению, в которое он случайно попал»

«. Как будто ценности скрыты в вещах и все дело только в том, чтобы овладеть ими!»

«Добродетель опровергается, если спрашивать, «зачем?»…»

«Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы!»

«Каждый малейший шаг на поле свободного мышления и лично формируемой жизни всегда завоевывается ценой духовных и физических мучений»

«Мы — наследники совершавшихся в течение двух тысячелетий вивисекции совести и самораспятия.»

«Наедине с собою мы представляем себе всех простодушнее себя: таким образом мы даем себе отдых от наших ближних»

«Ничто не покупается за большую цену, чем частица человеческого разума и свободы…»

«Ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как «безличный долг», как жертва молоху абстракции…»

«Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни»

«Человек понемногу стал фантастическим животным, которое в большей степени, чем любое другое животное, тщится оправдать условие существования: человеку должно время от времени казаться, что он знает, почему он существует, его порода не в состоянии преуспевать без периодического доверия к жизни, без веры в разум, присущий жизни»

«Человек предпочитает желать небытие, нежели вообще не желать»

«Человечество является скорее средством, а не целью. Человечество является просто подопытным материалом»

«Чтобы моральные ценности могли достигнуть господства, они должны опираться исключительно на силы и аффекты безнравственного характера.»

«Я не бегу близости людей: как раз даль, извечная даль, пролегающая между человеком и человеком, гонит меня в одиночество»

«…Но то, что убеждает, тем самым еще не становится истинным: оно только убедительно. Примечание для ослов.»

Что такое ницшеанские мотивы в литературе

Ницшеанство –связанное с именем и с идеями немецкого философа Фридриха Ницше литературное течение конца XIX и начала XX века. Представляя собой реакцию против социальных тенденций натурализма, ницшеанство ставило на пьедестал сильную личность или «сверхчеловека», часто вкладывая в это понятие совсем иное, не предусмотренное самим Ницше, содержание. В литературе ницшеанства «сверхчеловек» выступает или как цивилизатор низшей расы, черни (Стриндберг «Чандала», «В шхерах») или как маг, воплощение духа и знания (Пеладан, «Как становятся магом» и др.), то как стоящий «по ту сторону добра и зла» эстет, пользующейся людьми и миром, только как материалом для художественного творчества (поэт Алессандро в драме д’Аннунцио «Мертвый город», Дж. Мур «Признание молодого человека»; Г. Манн «Пиппо Спано»; П. Луис: «Человек в пурпуре» и т. д.), то как эротик, губящий женские сердца и тела (Пшибышевский, «Homo sapiens»). Культ суверенной личности соединялся в ницшеанстве с резко отрицательным отношением к социальному низу и к социальному движению (мысль героя «Чандалы» возродить «законы Ману»; инвектива Кантельмо в «Девах скал» д’Аннунцио против социализма).

Философия Ницше. Кратко и понятно, простым языком. Слушать аудиокнигу

Другой чертой литературного ницшеанства является заимствованное у Ницше («Антихрист») отрицательное отношение к христианству, которому противополагается новая религия красоты и силы (Гауптман «Потонувший колокол»), и любовь к эпохе Возрождения (Гальбе «Завоеватель»; Шницлер «Завеса Беатриче» и др.). Противопоставление язычества и в частности Ренессанса христианству лежит и в основе трилогии Мережковского, особенно романа «Воскресшие боги».

В лирике ницшеанство сказалось (главным образом в немецкой поэзии), как проникновение в нее «дионисийских» настроений, как повышенное чувство индивидуальности, экстатическое упоение жизнью и космосом, – настроений, представлявших реакцию против пессимизма натуралистической школы. Своим учением о «воле к власти» Фридрих Ницше оказал влияние и на психологическую концепцию идеи империализма, как она изложена в сочинениях французского философа Сейера («Аполлон и Дионис»; «Введение в философию империализма» и др.).

Против ницшеанства выступили в Германии с полемическими романами Вильбрандт («Остров Пасхи»), П. Хейзе («Над всеми вершинами») и Шпильгаген («Фаустул»), а также швейцарец Видман – (с драмой «По ту сторону добра и зла»).

См.: Л. Берг, «Сверхчеловек в литературе»; Ландсберг, «Ницше и немецкая литература»; Танчер, «Ницше и неоромантика».

Что такое ницшеанство?

И когда вы отречетесь от меня — я вернусь к вам.

Фридрих Ницше

Ты будешь сам для себя и еретиком, и колдуном, и прорицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.

Фридрих Ницше

Подобно другим духовидцам XIX века, Фридрих Ницше предостерегал против исторического процесса нивелировки людей и «господства массы». Можно без натяжки сказать, что учение о сверхчеловеке, моральный эпатаж и элитаризм Ницше — реакция на социалистические и утопические доктрины, на «восстание бессильных»: «Так с неизбежностью образуется песок человечества: все очень одинаковые, очень маленькие, очень круглые, очень уживчивые, очень скучные».

Ницше считал формулу равенства опасной для жизни, которая, по его мнению, само неравенство, борьба и достижение всяких типов путем высшей дифференциации.

Хорошо все то, считал Ницше, что обособляет личность от массы. То, «что общее. имеет мало цены». Социализм для апостола правдивости есть «продуманная до конца т и р а н и я ничтожнейших и глупейших».

Фридрих Ницше:

Парижская Коммуна, которая также в Германии имеет своих защитников и адвокатов, была, может быть, только легким несварением желудка по сравнению с тем, что еще будет.

Знаете ли вы более точный исторический прогноз? А вот и дешифровка причин, механизмов революционной бесовщины: «Не голод создает революции, а то, что народу во время еды приходит аппетит». Впрочем, Фридрих Ницше оказался пророком не только в отношении того, «что еще будет» в странах, пошедших по пути революции, но и в отношении будущего пролетариата, не пораженного заразой: «Рабочие будут некогда жить так, как живет теперь буржуазия» (Ч е л о в е ч е с к о е, с л и ш к о м ч е л о в е ч е с к о е, с. 457).

Серену Киркегору, Фридриху Ницше и Гюставу Лебону принадлежат самые точные прогнозы относительно грядущего восторжествовавшей черни:

. Масса оказывается бесплодной в той мере, в какой бесплодны воспитатели; она идет так же, как идет вождь впереди, живет так, как живет он, возвышается или портится так же, как возвышается или портится он.

Масса — это то, что чувствует себя «как и весь мир», и, однако, не страдает от этого, а испытывает удовлетворение от чувства идентичности с другими.

Масса буржуазна. Ее главные свойства — консерватизм и склонность к собственности. Идеал рабочего — домик вблизи винной лавки. Винные лавки — настоящие народные клубы. Став хозяином, рабочий ведет себя как неограниченный монарх.

Вслед за Шатобрианом Ницше предупреждал об огромной опасности социальной революции. Она, писал Ницше в Ч е л о в е ч е с к о м, с л и ш к о м ч е л о в е ч е с к о м, «хотя и может быть источником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником, завершителем человеческой природы».

С удивительной проницательностью Ницше описал летальный исход «болезни коммунизма». Захватив власть, последователи Маркса на всех парах устремятся к «полному уничтожению индивидов», но воля к жизни, инстинкт самосохранения приведут к краху тоталитаризма. Коммунизм «. может питать надежду просуществовать лишь короткое время крайне террористическими средствами. Поэтому он втихомолку готовится к господству ужаса».

Собственников всегда будет более чем достаточно, что помешает социализму принять характер чего-то большего, чем приступ болезни и эти собственники, как один человек, держатся той веры, что «надо иметь нечто, чтобы быть чем-нибудь», и это старейший и самый здоровый из всех инстинктов. Иметь и желать иметь больше, рост, одним словом, — в этом сама жизнь.

Фашистскую судьбу Германии Ницше предвидел тоже: «господа Земли» — «народ, состоящий из 80 миллионов арийцев» (у Ницше — аристократов). И — устами Заратустры — ответил этим «господам»: «Гости мои, вы, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не вас ожидал я здесь, на этих горах».

Апологии государства, как необходимой силы, Фридрих Ницше противопоставил опасность «победы государства над государством», иными словами, — тоталитаризма. Став орудием масс, государство превратится в страшного монстра. Вот почему «только там, где государство кончается, начинается человек». Накануне века фашизма и коммунизма Ницше провозглашает: «Как можно меньше государства!».

Описывая «измельчание характеров» под тиранией тоталитарного государства, Ницше рисует знакомую нам картинку: «. люди падают в прах перед всякой силой воли, которая приказывает».

Фридриха Ницше пугала тенденция роста государств, создающая предпосылки для мировых войн и тоталитаризма. Под влиянием Якоба Буркхардта он писал:

Когда государство не может достичь своей высшей [духовной] цели, то оно растет безмерно. Мировая Римская империя не представляет в сравнении с Афинами ничего возвышенного. Сила, которая должна принадлежать исключительно цветам, теперь принадлежит неимоверно вырастающим стеблям и листьям.

Как бы предвидя плоды государственной экспансии, он призывал не поклоняться колоссу, предостерегал от грозящего миру молоха мировых империй. Когда Германия заходилась от упоения победами над Францией, Якоб Буркхардт и Фридрих Ницше смутно ощущали трагические последствия этого шовинистического угара — грядущие войны за «мировое господство».

Предчувствуя тоталитаризм, Ницше раз за разом твердит, что государство и культура — антагонисты, государство способно преуспевать лишь в ущерб культуре. Государство, учит Заратустра, есть «смерть народов», учреждение для «лишних людей».

Фридрих Ницше:

Социализм может служить для того, чтобы грубо и наглядно показать опасность всякой концентрации государственной власти.

Социализм — фантастический младший брат почти отжившего деспотизма, которому он хочет наследовать. Его стремления поэтому в самом глубоком смысле реакционны. Ибо он жаждет такой полноты государственной власти, которую когда-либо имел только деспотизм.

Дедушка Ленин, ау.

Кстати, знаете какое обвинение выдвигали дедушкины ученики «агрессору» Ницше? Дословно: «Идеал Ницше — это общество без классовой борьбы». Уже в двадцатые нутром чуяли: без классовой борьбы, без ЧК и ГУЛАГа социализм не построить. Равенство — равенством, а враги народа — необходимы (даже сегодня, когда с дедушкой вроде бы покончено, враги-поклонники Ницше, все эти жириновские, макашовы и ампиловы продолжают полоскать сапоги в чужом океане и «бить жидов»).

Основополагающими началами политологии Ницше являются: множественность и иерархия жизни, имманентное отсутствие равенства, непреодолимость эксплуатации, приоритетная роль силы, опасность омассовления и обезличенности. Вместе с тем Ницше принадлежат и такие идеи либерализма, как регулирование размеров собственности, прогрессивное налогообложение, частная и государственная филантропия.

Истинная справедливость состоит в неодинаковом отношении к неодинаковым величинам, следовательно, в неравенстве. Неравенство — основа жизни и стимул к ее сохранению. Чтобы общество процветало, править должны лучшие люди — не демократия, а меритократия. Утопия — величайшая опасность, чреватая вырождением.

Эксплуатация вовсе не есть особенность общества испорченного или несовершенного и первобытного: она составляет существенное свойство жизни, служит основою ее, органической функцией: [она выражает собою ту] волю могущества, которая составляет сущность всего существующего.

Защищая элитаризм, Фридрих Ницше предостерегает от демократического обезличивания и упадка, начавшего поражать современное общество. Люди добровольно соглашаются играть роли винтиков машин, за вознаграждение готовы утратить внутреннюю неповторимость и ценность. Спасение с помощью социалистических идей утопично и опасно: не перестав быть рабом машины, пролетарий вдобавок станет рабом революционной партии и нового государства.

В истоке кризиса современной эпохи — стремление к тотальной нивелировке и общественная ложь. Рабочему внушают пагубную идею, будто он — соль земли, будто рабы должны стать господами, тем самым к физической эксплуатации добавляют эксплуатацию духовную, приучают его к самообману, рабство объявляют господством.

Н а у х о к о н с е р в а т о р а м. То, что раньше не знали, и то, что сегодня знают, могли бы знать — в о з в р а т, поворот назад в каком бы то ни было направлении и в какой бы то ни было степени невозможны. существуют еще и сегодня партии, которые мечтают, как о своей цели, о попятном ходе всех вещей. Но никому не дано быть раком.

Нельзя пятиться назад, но нельзя и «переворачивать» общественный порядок:

Всякий переворот общественного порядка «снова воскрешает самые дикие энергии — давно погребенные ужасы и необузданности отдаленнейших эпох».

При всей антилиберальной настроенности Ф. Ницше, его элитаризм — типично меритократический. Под властью лучших он понимает отнюдь не аристократию по крови, но аристократию по духу. Ницшеанское «господство» — всегда господство духовное, власть — в силу выдающихся духовных качеств, власть — в силу подлинного интеллектуального и нравственного превосходства. Тем более — это не эгоизм фюреров и вождей. Сам Ницше по этому поводу писал: “Но ужасом является для нас вырождающееся чувство, которое говорит: «Все для меня»”. Сами понятия «знать» и «чернь» связаны у Ницше не с социальной иерархией, а исключительно с морально-интеллектуальными категориями, духовным величием или ничтожеством. Все, что хотел сказать в этом отношении Ницше, сводится почти к трюизму: нравственное, интеллектуальное, духовное, любое иное величие — удел избранных, уникальных, но они-то и придают смысл человеческому существованию в целом.

Мало кто обратил внимание на ключевую для Ницше идею конкуренции как причины «греческого чуда» и борьбы как причины становления. В Г о м е р о в с к о м с о р е в н о в а н и и я обнаружил квинт-эссенцию ницшеанства:

Человек в своих высших и благороднейших способностях — вполне природа и носит в себе ее жуткий, двойственный характер. Его ужасные качества, считающиеся нечеловеческими, являются, может быть, именно той плодородной почвой, на которой только и может вырасти вся гуманность побуждений, действий и творений.

Так, греки — самые гуманные люди древних времен — носят в себе черту жестокости, достойную тигра жажду уничтожения — эта черта больше всего бросается в глаза еще и в том отражении эллинизма, в котором он увеличен до чудовищного, — в Александре Великом, но она пугает нас во всей эллинской истории, так же как и в мифологии, к которой мы подходим с изнеженными понятиями современной гуманности.

Почему греческий ваятель в бесчисленных повторениях изображает постоянно войну и борьбу, напряженные страстью ненависти или же чрезмерным опьянением торжества, человеческие тела, корчащихся раненых, умирающих? Почему весь греческий мир упивался изображением войны в Илиаде? Я боюсь, что мы это понимаем недостаточно «по-гречески»; да, я думаю, мы содрогнулись бы, если б только раз поняли это «по-гречески».

Каждый грек с детства чувствовал в себе страстное желание участвовать в состязании городов, быть орудием для блага своего города: этим воспламенялось его самолюбие и этим же оно обуздывалось и ограничивалось. Индивиды в древности были потому свободнее, что их цели были ближе и понятнее. А современный человек постоянно терзается бесконечностью, как быстроногий Ахилл в притче элеата Зенона: бесконечность тормозит его, он не может догнать даже черепахи.

Но подобно тому, как молодежь воспитывалась во взаимном состязании, так и воспитатели их были в соревновании между собой. Недоверчиво-ревниво выступали рядом великие музыкальные учителя, Пиндар и Симонид; софист, высший учитель древности, соревнуясь, встречает другого софиста; даже самое общее поучение через драму сообщалось народу под видом великой борьбы великих художников музыки и драмы. Как странно! «Даже художник враждует с художником!». А современный человек ничего так не боится в художнике, как его личной борьбы, в то время как грек знает художника только в его личной борьбе.

Это — сущность эллинского представления о соревновании: оно гнушается единовластия и боится его опасных последствий, оно требует, как предохранительной меры против гения, — второго гения.

Каждая способность должна развиваться в борьбе, так учит эллинская народная педагогика, в то время как современные воспитатели ничего так не боятся, как развития так называемого честолюбия. Они боятся самолюбия как «зла в себе», за исключением иезуитов, которые думают, как древние, и потому являются самыми действительными воспитателями нашего времени.

Хотя Ницше выступал с антилиберальных позиций, неолиберализм в лице Страусса позаимствовал у него концепции меритократии и элитаризма, вместе с тем открестившись от его крайностей и императивности политических решений:

[Ницше] часто использовал непревзойденную и неиссякаемую власть своего страстного, завораживающего слова, чтобы заставить читателей ненавидеть не только социализм и коммунизм, но также и консерватизм, национализм и демократию. Взяв на себя эту огромную политическую ответственность, он не мог указать путь к политической ответственности своим читателям. Он не оставил им иного выбора кроме выбора между безответственным равнодушием к политике и безответственными политическими предпочтениями.

Неолиберализм принял концепцию Ницше духовной власти над будущим мыслителей настоящего: «невидимыми правителями такого будущего (sic: будущего, способствующего «появлению новой аристократии») станут философы. ». Мысль Ницше стала отправным пунктом теории элит Парето-Моска и всей современной политической онтологии, подхватившей проект политической философии автора Заратустры.

Дионисийское начало Ницше в философии Хосе Ортеги-и-Гассета трансформировалось в жизненный разум:

Человеческое ускользает от физико-математического разума, подобно воде, вытекающей из решета.

. Человеческая жизнь не является вещью, поэтому нам следует решиться рассуждать о ней в таких категориях и понятиях, которые в корне отличались бы от категорий и понятий, объясняющих материальные явления.

Реальность человека, человеческое в человеке — это не его тело и даже не его душа, а его жизнь, то, что с ним происходит. Ибо у человека нет природы, у него есть. история. Нет смысла говорить о камне: «с ним происходит» падение к центру Земли, ибо камень это только камень. Его сущность в гравитации. У человека нет сущности, нет определенной постоянной консистенции. Если с камнем происходит то, что он уже собой представляет, то человек, напротив, есть то, что с ним происходит. Его сущность как раз заключается в бесконечном драматизме, постоянных превратностях судьбы, поэтому ее нельзя определить, а можно только рассказать. Но это новый вид разума: «повествовательный», или исторический разум, и именно он вновь свяжет человека с огромной трансцендентной реальностью — реальностью его судьбы.

Вслед за Ницше Ортега предупреждал, что новый век будет самым драматическим в истории, поставит перед человеком проблемы болезненные, потребует пересмотреть самодовольное и благодушное отношение к жизни и к «разумному действительному».

Задаваясь вопросом, почему «культура стала такой, какой является сегодня, культурой, исполненной послушания, рациональных форм господства, полезности и расчета?», — Мишель Фуко, в сущности, следовал за Заратустрой, предостерегавшим об опасности ставить рассудок впереди жизни.

Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в негативной диалектике развивали не только идеи Ницше, но во многом обязаны ему стилем, «новые философы» (Глюксман, Леви, Лардо, Жамбе) углубили и онтологизировали ницшеанские представления о власти, экзистенциализм обязан Ницше моделью «иррационального человека», философия «новых правых» — концепцией «смерти человека», де Бенуа — «новым гуманизмом», отвергающим манипуляторский, технократический подход к действительности. Рудлольф Карнап, ратуя за аналитическую философию, высоко ценил философию жизни Ницше как выдающийся феномен философии чувств.

Поль Рикёр обратил внимание на заимствование современной политической философией ницшеанских интерпретаций власти, правовых отношений, юридических понятий, в частности определения прав как «признанных и обеспеченных ступеней власти».

Можно без преувеличения сказать, что современная теория власти и теория элит Парето-Моска восходит к Г е н е а л о г и и м о р а л и и другим книгам Ницше.

Психоанализу Фрейда предшествовал социоанализ Ницше, вскрывший в культуре опасность фатальной порчи человека ложью «идеалов», «высоких чувств», тотального омассовления. Фридрих Ницше и Зигмунд Фрейд требовали не ликвидации духовных и культурных ценностей, как обычно интерпретируют наши, но уважения к инстинктивно-бессознательной сущности человека, осознания первостепенной важности для жизни того, что культура вынуждала прятать в бессознательное, травмируя психику индивида и поощряя общественное лицемерие. Ницше впервые во весь голос прокричал о социальной патологии, подавлении жизненных сил, деформации природы человека существующей коммунитарной культурой, фальсифицирующей самое жизнь, подрывающей движущие силы жизни.

Категория злопамятства в психологии Ницше почти адекватна фрейдовскому вытеснению: у слабых, безвольных, побежденных стремление к могуществу вытесняется в бессознательное, обращаясь в злопамятство. Всё, что массе недоступно, объявляется порочным. Мораль и ценности масс потому связаны с добродетелью, что последняя компенсирует ей мощь, способность, потенцию. Нравственность сильных лишена этого недостатка — им нет надобности компенсировать и вытеснять витальность, они способны действовать в полном соответствии с собственными интересами.

У Ницше вполне фрейдовская модель многослойного сознания — лестница, позволяющая спуститься в темные глубины бессознательного и подняться на высоту собственного «я». Отличие — в том, что истинная сущность «я» «не лежит глубоко в тебе, а недосягаемо высоко над тобой».

Карл Густав Юнг попытался синтезировать философию Ницше с филологией Иоганна Бахофена, этнографией Джеймса Фрезера и психоанализом Фрейда. Л и б и д о, е г о м е т а м о р ф о з ы и с и м в о л ы, работа, приведшая к разрыву между Фрейдом и Юнгом, представляла собой синтез Эдипа и Диониса, действительно подрывавший основы фрейдовского психоанализа.

Глава из 9 тома 10-томника Игоря Гарина «Йехуизм».