Что такое нюрнбергский процесс коротко определение

Нюрнбергский процесс (кратко)

Нюрнбергский процесс – международный военный трибунал над нацистскими преступниками, проходивший в городе Нюрнберг (Германия). Суд длился около 1 года – с 20.11.1945 г. по 1.10.1946 г. На «суде истории» были осуждены 24 человека, среди них Г. Геринг, И. Риббентроп, В. Кейтель, А. Розенберг, Э. Редер, Ф. Заукель, А. Шпеер и другие известные немецкие политики, военные, активисты нацистской пропаганды, непосредственно принимавшие участие в преступлениях против всего человечества и мира.

Сущность обвинений

СССР, США, Англия и Франция во время Лондонской конференции приняли протокол о сформировании Международного военного суда, в котором борьба с преступлениями против всего человечества признавалась, как общемировая. В августе 1945 года был опубликован перечень лиц (24 нацистских преступника), подлежащих международному трибуналу. Среди оснований для обвинения были такие факты, как:

агрессивная политика, направленная против Австрии и Чехословакии;

военное вторжение в Польшу и ряда других стран;

война против всего человечества (1939-1945 гг.)

пособничество с нацистскими странами (Япония и Италия), враждебные действия против Соединенных штатов(1936-1941)

грубое несоблюдение пакта о ненападении (Молотова – Риббентропа) с СССР от 23.08.1939 и вторжение в Советский Союз

преступления против человечности

преступления в военной сфере(геноцид против определенных национальных групп: славян, евреев, цыган; убийства военнопленных; многочисленные нарушения прав и свобод граждан на захваченных территориях и др. )

Главными странами-обвинителями было 4 государства: Англия, Франция, США и Советский Союз. Среди постоянных представителей членов государств были:

• И.Т. Никитченко – заместитель Верховного Судьи СССР

• Ф. Биддл – бывший генпрокурор Америки

• Дж. Лоуренс – верховный английский судья

• А. Доннедье Вабр – французский знаток уголовного права

Результаты Нюрнбергского суда

Процесс проходил весьма в тяжелой обстановке в силу беспрецедентности случая. Также отражалось послевоенное нарастание напряженных взаимоотношений между Союзом Советских Республик и Западом, особенно после так называемой Фултонской речи Уинстона Черчилля, когда английский премьер-министр объявил об опущении «железного занавеса» – отгораживании от СССР. Обвиняемые в связи с этим хотели предельно затянуть судебный процесс, особенно Герман Геринг.

Вторжение Германии в Советский Союз

Мировое значение «суда истории»

Важнейшая роль Нюрнбергского суда заключалась в том, что враждебные отношения и проявление агрессии в отношении других стран является главным международным преступлением. У таких действий против всего человечества и мира нет срока и места давности.

Также Нюрнбергский суд стал первым в современной истории случаем того, как военные преступления стали расследоваться не только национальным судом, но и особым органом в международном уголовном праве. Решения которых принимались согласно всем правовым соглашениям, принятыми коллективно со всеми странами антигитлеровской коалиции. Этот процесс сыграл огромную роль в развитии международного права и стал главнейшим уроком для будущих поколений.

Нюрнбергский процесс: следствие, обвинение, приговор

Автор: Александр Московкин

1 октября 1946 года в Нюрнберге был провозглашен приговор Международного военного трибунала, осудивший главных военных преступников. Нередко его называют «Судом истории». Это был не только один из самых крупных судебных процессов в истории человечества, но и важнейшая веха в развитии международного права. Нюрнбергский процесс юридически закрепил окончательный разгром фашизма.

На скамье подсудимых:

Впервые оказались и понесли суровое наказание преступники, сделавшие преступным целое государство. В первоначальный список обвиняемых вошли:

1. Герман Вильгельм Геринг (нем. Hermann Wilhelm Göring), рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами Германии

2. Рудольф Гесс (нем. Rudolf Heß), заместитель Гитлера по руководству нацистской партией.

3. Иоахим фон Риббентроп (нем. Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop), министр иностранных дел нацистской Германии.

4. Роберт Лей (нем. Robert Ley), глава Трудового фронта

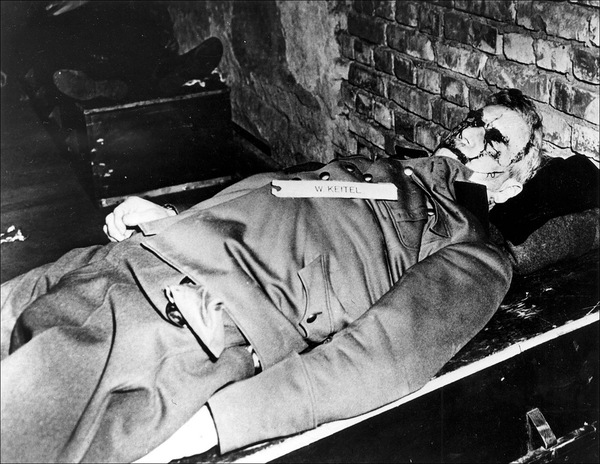

5. Вильгельм Кейтель (нем. Wilhelm Keitel), начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии.

6. Эрнст Кальтенбруннер (нем. Ernst Kaltenbrunner), руководитель РСХА.

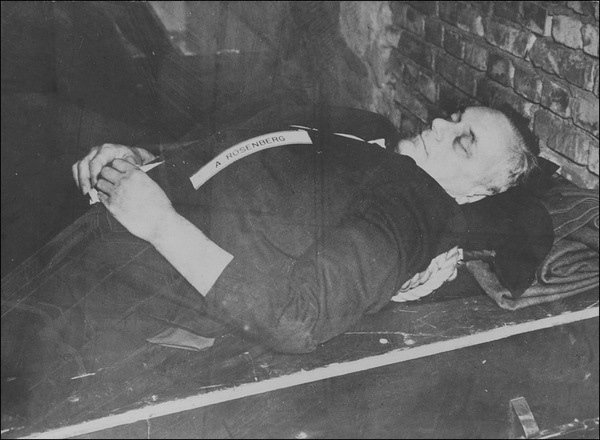

7. Альфред Розенберг (нем. Alfred Rosenberg), один из главных идеологов нацизма, рейхсминистр по делам Восточных территорий.

8. Ганс Франк (нем. Dr. Hans Frank), глава окуппированных польских земель.

9. Вильгельм Фрик (нем. Wilhelm Frick), министр внутренних дел Рейха.

10. Юлиус Штрейхер (нем. Julius Streicher), гауляйтер, главный редактор антисемитской газеты «Штурмовик» (нем. Der Stürmer — Дер Штюрмер).

11. Яльмар Шахт (нем. Hjalmar Schacht), имперский министр экономики перед войной.

12. Вальтер Функ (нем. Walther Funk), министр экономики после Шахта.

13. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах (нем. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach), глава концерна «Фридрих Крупп».

14. Карл Дениц (нем. Karl Dönitz), адмирал флота Третьего Рейха.

15. Эрих Редер (нем. Erich Raeder), главнокомандующий ВМФ.

16. Бальдур фон Ширах (нем. Baldur Benedikt von Schirach), глава Гитлерюгенда, гауляйтер Вены.

17. Фриц Заукель (нем. Fritz Sauckel), руководитель принудительными депортациями в рейх рабочей силы с оккупированных территорий.

18. Альфред Йодль (нем. Alfred Jodl), начальник штаба оперативного руководства ОКВ

19. Франц фон Папен (нем. Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen), канцлер Германии до Гитлера, затем посол в Австрии и Турции.

20. Артур Зейсс-Инкварт (нем. Dr. Arthur Seyß-Inquart), канцлер Австрии, затем имперский комиссар окупированной Голландии.

21. Альберт Шпеер (нем. Albert Speer), имперский министр вооружений.

22. Константин фон Нейрат (нем. Konstantin Freiherr von Neurath), в первые годы правления Гитлера министр иностранных дел, затем наместник в протекторате Богемии и Моравии.

23. Ганс Фриче (нем. Hans Fritzsche), руководитель отдела печати и радиовещания в министерстве пропаганды.

Двадцать четвертый — Мартин Борман (нем. Martin Bormann), глава партийной канцелярии, обвинялся заочно. Обвинялись также группы или организации, к которым принадлежали подсудимые.

Следствие и суть обвинения

Вскоре после завершения войны страны-победительницы СССР, США, Великобритания и Франция в ходе лондонской конференции утвердили Соглашение о создании Международного военного трибунала и его Устава, принципы которого Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. 29 августа 1945 года был опубликован список главных военных преступников, включавший 24 видных нациста. Выдвинутые против них обвинения включали следующие пункты:

Планы нацистской партии

Преступления против мира

«Все обвиняемые и различные другие лица в течение ряда лет до 8 мая 1945 года участвовали в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обязательств».

Военные преступления

Преступления против человечности

Остальные обвиняемые предстали перед судом.

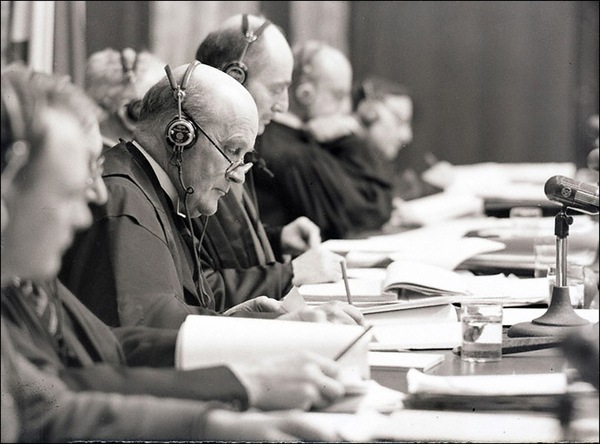

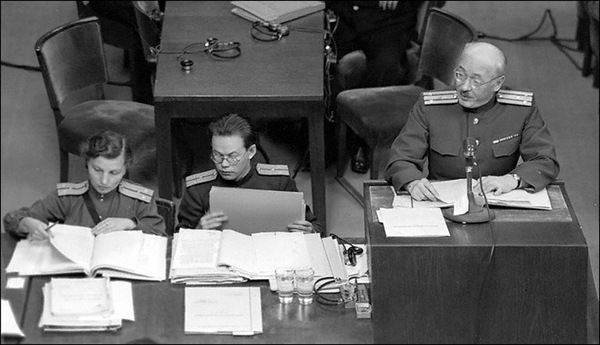

В соответствии с Лондонским соглашением Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех стран. Главным судьей был назначен представитель Великобритании лорд Дж. Лоренс. От других стран членами трибунала были утверждены:

Каждая из 4-х стран направила на процесс своих главных обвинителей, их заместителей и помощников:

Процесс длился в Нюрнберге десять месяцев. Всего было проведено 216 судебных слушаний. Каждая сторона представила доказательства преступлений, совершенных нацистскими преступниками.

Из-за беспрецедентной тяжести преступлений, совершенных подсудимыми, возникали сомнения — соблюдать ли по отношению к ним демократические нормы судопроизводства. Например, представители обвинения от Англии и США предлагали не давать подсудимым последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли на обратном.

Процесс проходил напряженно не только в силу необычности самого трибунала и выдвинутых против подсудимых обвинений.

Сказывалось также послевоенное обострение отношений между СССР и Западом после известной Фултонской речи Черчилля и подсудимые, чувствуя сложившуюся политическую ситуацию, умело тянули время и рассчитывали уйти от заслуженного наказания. В такой непростой ситуации ключевую роль сыграли жесткие и профессиональные действия советского обвинения. Окончательно переломил ход процесса фильм о концлагерях, снятый фронтовыми кинооператорами. Жуткие картины Майданека, Заксенхаузена, Освенцима полностью сняли сомнения трибунала.

Вердикт суда

Международный военный трибунал приговорил:

Советская сторона выразила протест в связи с оправданием Папена, Фриче, Шахта и неприменением смертной казни к Гессу.

Трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, Гестапо и руководящий состав нацистской партии. Решение о признании преступными Верховного командования и Генштаба вынесено не было, что вызвало несогласие члена трибунала от СССР.

Большинство осужденных подали прошения о помиловании; Редер — о замене пожизненного заключения смертной казнью; Геринг, Йодль и Кейтель — о замене повешения расстрелом, если просьбу о помиловании не удовлетворят. Все эти ходатайства были отклонены.

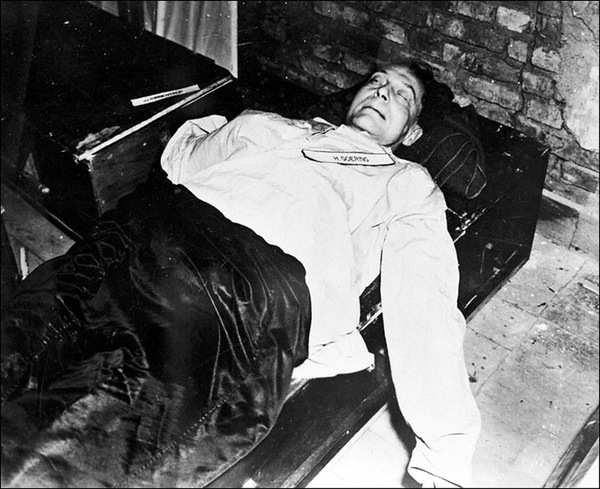

Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы. Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни.

Приговор в исполнение приводил «по собственному желанию» американский сержант Джон Вуд.

Приговоренные к пожизненному заключению Функ и Редер были помилованы в 1957 году. После того, как в 1966 году на свободу вышли Шпеер и Ширах, в тюрьме остался один Гесс. Правые силы Германии неоднократно требовали помиловать его, но державы-победительницы отказались смягчить приговор. 17 августа 1987 года Гесс был найден повешенным в своей камере.

Итоги и выводы

Нюрнбергский трибунал, создав прецедент подсудности высших государственных чиновников международному суду, опроверг средневековый принцип «Короли подсудны только Богу». Именно с Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права. Принципы, закрепленные в Уставе Трибунала, вскоре были подтверждены решениями Генеральной ассамблеи ООН как общепризнанные принципы международного права. Вынеся обвинительный приговор главным нацистским преступникам, Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера.

«Не имеет аналогов в истории»: как Нюрнбергский процесс изменил мир

20 ноября 1945 года в немецком городе Нюрнберг начался международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников. В ходе разбирательств, длившихся 11 месяцев, вскрылось множество беспрецедентных преступлений, совершённых руководством Третьего рейха.

«Добиться справедливого приговора»

Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов в разговоре с RT отметил, что создание действенного механизма международного правосудия на фоне многочисленных преступлений нацистского режима в годы Второй мировой войны стало для антигитлеровской коалиции безотлагательным вопросом.

Между тем руководство СССР ещё в 1941 году заявляло о необходимости учреждения международного трибунала и «наказания по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии». Однако поначалу эту идею западные союзники не поддержали.

«Лидеры Запада выступали за то, чтобы ответственность была не юридической, а политической. Советская же сторона настаивала на том, чтобы была собрана юридическая база, чтобы нацистов наказывали за конкретные преступления, чтобы был осуждён нацизм как таковой», — отметил в разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В конечном итоге в 1943 году идея международного уголовного правосудия была оформлена во время Московской конференции министров иностранных дел Антигитлеровской коалиции. В согласованной по итогам мероприятия декларации говорилось о том, что нацистские солдаты и офицеры, совершавшие военные преступления, должны предстать перед судом на территории соответствующих стран. А главных преступников планировалось наказать «совместным решением правительств-союзников».

«СССР стремился продемонстрировать всему миру совершённые нацистами преступления и добиться справедливого приговора — чтобы это было не расправой победителей над побеждёнными, а именно судом народов и убедительным доказательством преступности нацистской идеологии», — рассказал RT член Ассоциации историков Второй мировой войны им. профессора Ржешевского Дмитрий Суржик.

Окончательное решение о создании Международного военного трибунала было принято на Лондонской конференции летом 1945-го. Соответствующее соглашение заключили СССР, США, Великобритания и временное правительство Франции. Устав трибунала предполагал привлечение к ответственности лиц, которые, действуя в интересах европейских государств оси индивидуально либо как члены организаций, совершали преступления против мира и человечности.

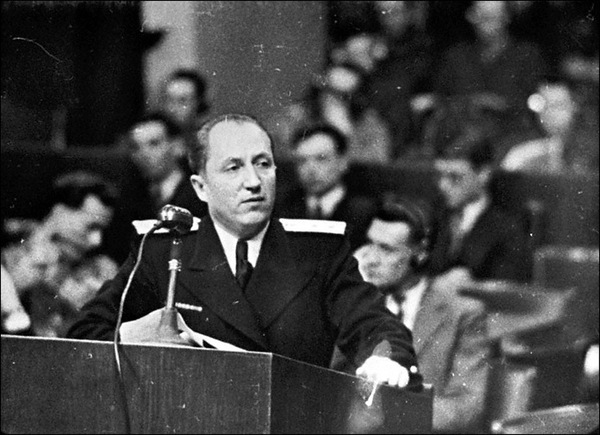

В состав трибунала вошли судьи, представлявшие государства-учредители (Джеффри Лоуренс от Великобритании, Иона Никитченко от СССР, Фрэнсис Биддл от США и Анри Доннедье де Вабр от Франции), их заместители и главные обвинители (от СССР — генеральный прокурор Украинской ССР Роман Руденко; от США — член федерального Верховного суда Роберт Джексон; от Великобритании — Хартли Шоукросс; от Франции — Франсуа де Ментон).

В первоначальный список обвиняемых были включены 24 государственных и военных деятеля Третьего рейха: рейхсмаршал Герман Геринг, заместитель Адольфа Гитлера по руководству партией Рудольф Гесс, глава МИД рейха Иоахим фон Риббентроп и другие. Глава нацистской партийной канцелярии Мартин Борман обвинялся заочно, так как его судьба на тот момент не была достоверно известна.

По словам Александра Михайлова, обвинительное заключение включало в себя четыре основных пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий. Под этим подразумевалось развязывание и ведение агрессивных войн, убийства и истязания военнопленных и мирного населения оккупированных стран, уничтожение населённых пунктов, угон людей в рабство и другие злодеяния.

«В отличие от своих жертв, нацистские преступники пользовались всеми законными правами — они заранее были ознакомлены с обвинительным заключением и прибегли к услугам профессиональных адвокатов», — отметил эксперт.

«Уникальное правовое явление»

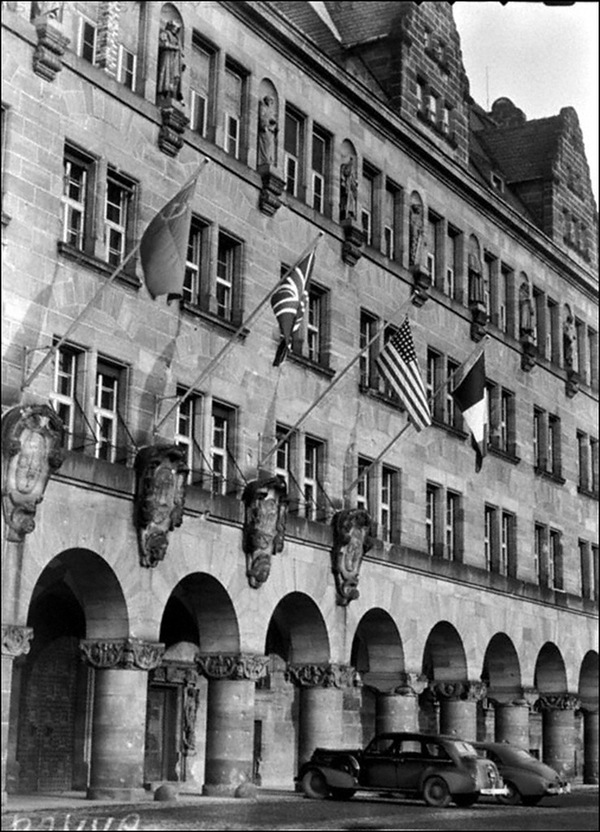

Международный судебный процесс открылся 20 ноября 1945 года в Нюрнберге. По словам Михаила Мягкова, место для его проведения было выбрано далеко не случайно. Нюрнберг считался «цитаделью» нацизма — здесь гитлеровцы проводили съезды и провозглашали печально известные нюрнбергские расовые законы, дискриминировавшие людей, которых Гитлер считал «не арийцами».

Как отметил военный историк Юрий Кнутов, обвиняемые всеми силами пытались уйти от ответственности. В частности, они перекладывали всю ответственность за преступления, жертвами которых стали десятки миллионов людей, на уже скончавшихся нацистских лидеров — Гитлера, Гиммлера и Гейдриха, а себя представляли людьми, вынужденными исполнять чужую волю. Кроме того, они пытались доказать, что деятельность международного трибунала юридически несостоятельна.

По словам Александра Михайлова, на Западе многие сначала считали описания зверств нацистов на территории СССР и Восточной Европы сильно преувеличенными, и поэтому демонстрация таких доказательств, как кинохроники, фотографии, документы и изделия из человеческой кожи, повергали присутствовавших в зале в шок. Так, ознакомившись с описаниями совершённых в концлагерях злодеяний, заместитель судьи от США Джон Паркер почувствовал себя плохо. Любые подозрения в адрес СССР в преувеличении масштабов нацистских преступлений были развеяны.

Помимо индивидуальной ответственности отдельных обвиняемых, трибунал рассматривал вопрос признания противоправными действий ряда организаций Третьего рейха: штурмовых отрядов (СА), охранных отрядов (СС), службы безопасности (СД), тайной полиции (гестапо), руководящего состава Национал-социалистической германской рабочей партии (НСДАП), а также правительства, генштаба и верховного командования вермахта.

Заседания трибунала продлились около 11 месяцев. Он провёл 403 судебных заседания, допросил лично 116 свидетелей, изучил более 300 тыс. письменных показаний и около 3 тыс. документов. Процесс был максимально открытым. На него было выдано порядка 60 тыс. пропусков, а его деятельность освещали около 250 журналистов из различных стран. Во время процесса всему миру стало известно об изуверских медицинских опытах нацистов и о газовых камерах, о машинах-душегубках и крематориях, в которых сжигались тела миллионов людей. В ходе судебных заседаний описывались провокации, совершённые нацистами для развязывания войны, и механизмы их сотрудничества с коллаборационистами.

Приговор международного трибунала был объявлен 30 сентября — 1 октября 1946 года. 12 нацистских преступников были приговорены к смертной казни через повешение, семеро — к различным срокам тюремного заключения. Трое подсудимых были оправданы. Кроме того, трибунал признал преступным руководящий состав национал-социалистической партии, СС, СД и гестапо. Однако, как отметил Александр Михайлов, члены трибунала из стран Запада, вопреки позиции советских коллег, по формальным причинам отказались признавать преступными правительство гитлеровской Германии, генштаб, верховное командование вермахта и СА. Их сочли не подходящими под определение «организация». Хотя, по словам Юрия Кнутова, вина вермахта и его командования в совершении военных преступлений была очевидна.

В ночь на 16 октября 1946 года вынесенные в ходе Нюрнбергского процесса смертные приговоры были приведены в исполнение. Геринг, не дожидаясь казни, совершил самоубийство.

В дальнейшем, вплоть до конца 1940-х годов, в Нюрнберге прошло ещё 12 судебных процессов над нацистскими руководителями различного ранга. Кроме того, тысячи гитлеровцев были осуждены в тех странах, на территории которых они совершали свои преступления.

«Нюрнбергский процесс стал ключевым этапом в формировании новой подотрасли международного права — международного уголовного права, связанного с преступлениями против человечности. С этой точки зрения Нюрнберг является логичным финалом Второй мировой войны и очень важной вехой в развитии человечества», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В то же самое время, по его словам, не все справедливые ожидания СССР по наказанию нацистов были удовлетворены — часть гитлеровцев смогли скрыться в странах Запада из-за начала холодной войны.

«Важно, чтобы преградой на пути возрождения нацизма и агрессии как государственной политики в наши дни и в будущем всегда стоял Нюрнбергский процесс. Его итоги и исторические уроки, не подлежащие забвению и тем более ревизии и переоценке, должны служить предостережением всем, кто видит себя избранными «вершителями судеб» государств и народов», — писала в своей статье «Нюрнбергский процесс: история и современность» кандидат исторических наук Наталья Шепова.

По мнению Дмитрия Суржика, серьёзным упущением Нюрнбергского процесса стало отсутствие специального акцента на коллаборационизме. По его словам, осуждение международным трибуналом нацистской идеологии и системы СС автоматически подразумевает и осуждение пособников гитлеризма, однако решение трибунала было бы более полным, если бы коллаборационистские организации были перечислены в нём поимённо.

«Нюрнбергский процесс — это уникальное правовое явление, которое не имеет аналогов в истории. В ходе работы трибунала был обработан колоссальный массив документов, вскрыты чудовищные преступления, введены в юридическую практику абсолютно новые понятия, которыми руководствуется сегодня весь мир», — подытожил Михаил Мягков.

Нюрнбергский процесс

01 октября 1946 г. завершился Нюрнбергский процесс

Вскоре после завершения войны страны-победительницы СССР, США, Великобритания и Франция в ходе лондонской конференции утвердили Соглашение о создании международного военного трибунала и его устава, принципы которого Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. 29 августа 1945 г. был опубликован список главных военных преступников, включавший 24 видных нациста.

СССР, США, Англия и Франция во время Лондонской конференции приняли протокол о сформировании Международного военного суда, в котором борьба с преступлениями против всего человечества признавалась, как общемировая. В августе 1945 года был опубликован перечень лиц (24 нацистских преступника), подлежащих международному трибуналу. Среди оснований для обвинения были такие факты, как:

агрессивная политика, направленная против Австрии и Чехословакии;

военное вторжение в Польшу и ряда других стран;

война против всего человечества (1939-1945 гг.)

пособничество с нацистскими странами (Япония и Италия), враждебные действия против Соединенных штатов(1936-1941)

грубое несоблюдение пакта о ненападении (Молотова – Риббентропа) с СССР от 23.08.1939 и вторжение в Советский Союз

преступления против человечности

преступления в военной сфере(геноцид против определенных национальных групп: славян, евреев, цыган; убийства военнопленных; многочисленные нарушения прав и свобод граждан на захваченных территориях и др. )

Главными странами-обвинителями было 4 государства: Англия, Франция, США и Советский Союз. Среди постоянных представителей членов государств были:

• И.Т. Никитченко – заместитель Верховного Судьи СССР

• Ф. Биддл – бывший генпрокурор Америки

• Дж. Лоуренс – верховный английский судья

• А. Доннедье Вабр – французский знаток уголовного права

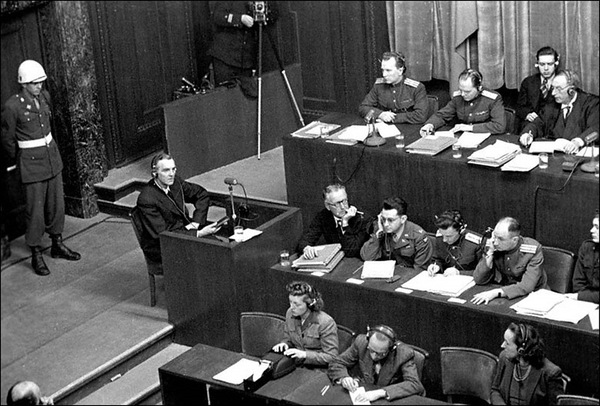

Советский караул заступает на смену у здания суда

Процесс проходил весьма в тяжелой обстановке в силу беспрецедентности случая. Также отражалось послевоенное нарастание напряженных взаимоотношений между Союзом Советских Республик и Западом, особенно после так называемой Фултонской речи Уинстона Черчилля, когда английский премьер-министр объявил об опущении «железного занавеса» – отгораживании от СССР. Обвиняемые в связи с этим хотели предельно затянуть судебный процесс, особенно Герман Геринг.

Вид на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса.

В первом ряду на скамье подсудимых: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Франк, Фрик, Штрайхер, Функ, Шахт. Во втором ряду — Дениц, Редер, фон Ширах, Заукель, Йодль, фон Папен, Зейсс-Ингварт, Шпеер, фон Нойрат, Фриче.)

Важнейшая роль Нюрнбергского суда заключалась в том, что враждебные отношения и проявление агрессии в отношении других стран является главным международным преступлением. У таких действий против всего человечества и мира нет срока и места давности.

Также Нюрнбергский суд стал первым в современной истории случаем того, как военные преступления стали расследоваться не только национальным судом, но и особым органом в международном уголовном праве. Решения которых принимались согласно всем правовым соглашениям, принятыми коллективно со всеми странами антигитлеровской коалиции. Этот процесс сыграл огромную роль в развитии международного права и стал главнейшим уроком для будущих поколений.

Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Руденко Р.А. выступает на заседании суда

Выступление заместителя главного обвинителя от СССР полковника Покровского на Нюрнбергском процессе

Допрос подсудимого В.Кейтеля на Нюрнбергском процессе

Допрос Ф.Паулюса на Нюрнбергском процессе

Международный военный трибунал. На скамье подсудимых:

(1-й ряд (слева направо): Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Функ, Шахт; 2-й ряд: Дениц, Редер, Ширах, Заукель, Иодль, Папен, Зейсс-Инкварт, Шпеер, Нейрат, Фриче. Согласно вердикту суда 1 октября 1946 года Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер, Фрик, Франк, Штрейхер, Заукель, Иодль, Зейсс-Инкварт и заочно Борман приговорены к смертной казни через повешение; Гесс, Функ и Редер – к пожизненному заключению в тюрьме Шпандау; Ширах, Шпеер – к 20 годам; фон Нейрат – на 15 лет; Дениц – на 10 лет)

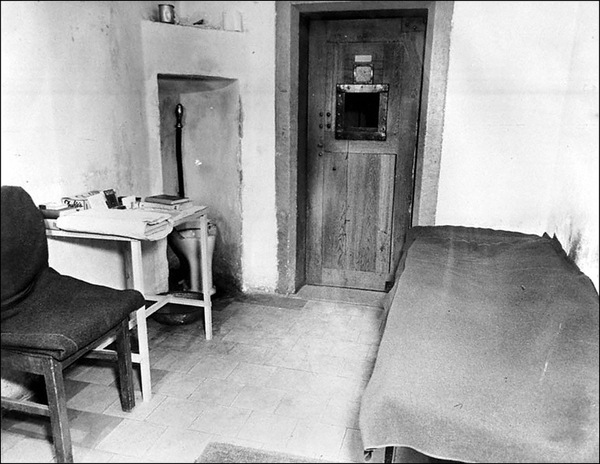

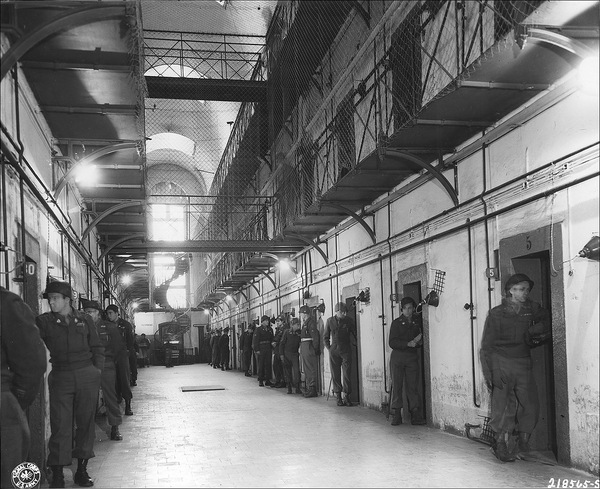

Внутренний вид одиночной камеры, где содержались главные немецкие военные преступники

Труп приговоренного Международным трибуналом в Нюрнберге к смертной казни рейхсмаршала Германа Геринга, покончившего жизнь самоубийством за 2 часа до казни. 16 октября 1946 г

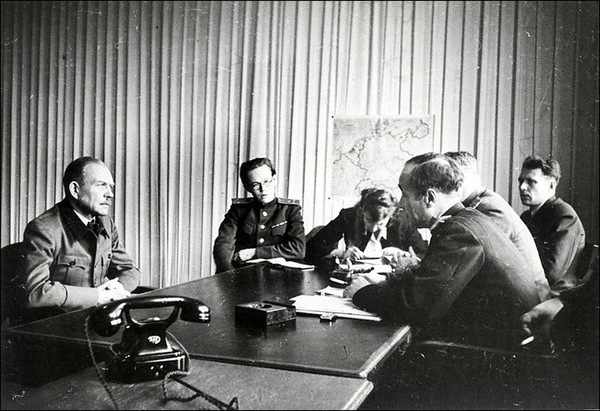

Я. Шахт, Ф. фон Папен и Г. Фриче с полковником армии США Б. Эндрусом во время Нюрнбергского процесса. Все трое — Г. Фриче, Я. Шахт и Ф. фон Папен — были единственными, кто были оправданы на Нюрнбергском процессе. Впоследствии все они были приговорены к различным срокам заключения на процессах по денацификации.

Тело казненного Вильгельма Фрика (Wilhelm Frick, 1877—1946). 16 октября 1946 г.

Вильгельм Фрик занимал посты министра внутренних дел Германии (1933—1943), рейхспротектора Богемии и Моравии (1943—1945), был одним из идеологов и руководителей НСДАП

Тело казненного Альфреда Розенберга (Alfred Ernst Rosenberg, 1893—1946). 16 октября 1946 г. А. Розенберг был создателем «расовой теории», главой Центрального исследовательского института по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания, рейхсминистром оккупированных восточных территорий (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete).

Тело казненного немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля (Wilhelm Bodewin Gustav Keitel, 1882—1946)

Вид на коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались главные нацистские преступники, круглосуточное наблюдение за которыми вели охранявшие тюрьму американские солдаты

Лига историков

8.3K постов 36.1K подписчик

Правила сообщества

— уважение к читателю и открытость

— регулярность и качество публикаций

— умение учить и учиться

— бездумный конвейер копипасты

— публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

— простановка тега [моё] на компиляционных постах

— неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

— видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

— дискуссии на тему постов

— уважение к труду автора

— личные оскорбления и провокации

— неподкрепленные фактами утверждения

с Вашего позволения дополню:

Личный фотограф А.Гитлера Г.Гофман разъясняет содержание своих фотографий представителям советского и американского обвинения на Нюрнбергском процессе.

P.S.(от себя,так сказать) Как всем известно,звание фельдмаршала получил перед самой сдачей в плен войскам РККА. Гитлер надеялся, что Паулюс покончит жизнь самоубийством, т.к. не подобает Фельдмаршалу сдаваться в плен.

«Мой дорогой Роде, я попал в плен с теми вещами которые было при мне. Поэтому прошу тебя об одолжении, купить мне некоторые вещи. Шесть пар фельдмаршальских погон, одну повседневную генеральскую фуражку 58 размера, повседневный мундир (спросите мою жену про тот, который я заказывал шить в Париже). Заранее благодарю Вас за все Ваши заботы и остаюсь с наилучшими пожеланиями. Ваш Паулюс. Мой адрес: лагерь для военнопленных 27, СССР. Паулюс. 25.02.43.»

Без сомнения советские инстанции также были заинтересованы в том, чтобы Паулюс как можно скорее получил подобающие ему знаки различия. На всех последующих фотографиях, сделанных в плену, мы всегда видим его в мундире генерал-фельдмаршала. Лишь маршальский жезл он так никогда и не получил, поскольку его всегда вручал сам фюрер.

После окончания Второй мировой войны большинство военных преступников были осуждены военным трибуналом. Однако некоторые из бывших гитлеровцев начали работать в таких организациях как НАТО, ООН и ЦРУ.

Среди них было немало и тех, кто служил в разведке США, а также внесших большой вклад в развитие космической промышленности и военных технологий.

С 1961 года 136 бывших генералов и адмиралов гитлеровской Германии стали занимать высокие посты в Вооруженных Силах страны (Бундесвере), несмотря на то, что были активными участниками Второй мировой войны.

В 1961 году высокопоставленных офицеров Вермахта стали назначать на руководящие посты и в НАТО. Среди них были Герхард Вагнер, Вольф Граф Баудиссин, Эрнст Куссеров, Буркхарт Мюллер-Гиллебранд, Йоханнес Штейнхоф, Ханс Шпайдель, Адольф Хойзингер и другие.

Рейнхард Гелен – один из известнейших разведчиков гитлеровской Германии. После Второй мировой войны начал работать на США. Гелен располагал такими серьезными и убедительными сведениями об СССР, что вольно или невольно стал нужным человеком для Соединенных Штатов. В 1950-е годы ЦРУ создало немецкую спецслужбу, возглавляемую Геленом, в которой были собраны 350 бывших нацистов. В современной Германии время эта спецслужба известна под названием BND.

Ханс Шпайдель – был гитлеровским генералом, затем занимал высокий пост в НАТО. Шпайдель был известен как ярый немецкий националист. В 1950 году канцлер Германии Конрад Аденауэр назначил его на пост военного представителя. В 1955 году Шпайдель получил генеральский чин.